经济学语境下的环境侵权责任归责原则分析

长期以来,严格责任作为环境侵权责任的单一归责原则,被环境法学界所广泛认可,在环境立法及司法实践中被广泛采纳。但环境问题日益突出,环境纠纷及诉讼数量日益增多,按照这种单一归责原则,大量的环境侵权案件得不到及时有效的解决,受害人得不到及时有效的救济,环境侵权行为依旧大量发生。显然,这种单一的归责原则在中国社会急剧转型和大规模制度变迁的环境下已凸显出其功效问题。

经济学是一门关于我们这个世界理性选择的科学。它提供了一个科学的理论来预测法律制裁对行为的效应,提供了一个评估法律和政策的有用的规范性标准,法律并不仅仅是神秘的不可思议的技术性论争,它们是用来达成重要的社会目标的工具。经济学研究表明,制度条件(尤其是法律规则)对产权和交易的约束更为关键。

法律经济学是用经济学的方法和理论分析法律的形成、结构、效果、效率及发展的学科。在过去30年间已经形成了“一股奔腾的当代思潮”。[1]这种研究的“范式”肇始于罗纳德·H.科斯《社会成本问题》的发表。其后理查德·A.波斯纳更是将这一进路大加演绎,使其成为“美国法律思想中的一股巨大的充满生气的力量”。[2]更重要的是它使法律成为活生生的社会工程,把法律和当代社会发展所面临的某些最基本方面联系在一起,并提供了一把新的打开法律社会工程之门的钥匙。法律经济学开创了法学研究范式的全新视野,它用量化的、实证的分析从逻辑与事实两方面来完成传统的只对抽象的逻辑的法律概念的分析,并且这种分析方法在一些国际组织与发达国家中已经被运用于政府管制与投资政策等领域。本文就是基于这种法律经济学的智识进路,结合我国环境侵权责任归责原则之现状,来探讨更好法律规则的适用,使可诉之环境侵权案件都能得到及时有效的解决,受害人得到及时合理之救济,并提高司法系统的运行效率,以使法律更好地和谐于社会。

一、环境侵权严格责任归责原则的回顾与反思

(一)对环境侵权严格责任归责原则的简单回顾

“侵权行为是由私人提起控诉的一种过错行为”。[3]通常是为了要求损害赔偿,尽管有些侵权诉讼要求法院发出禁止令,不同于自愿同意履行义务的合同法,侵权法处理的是法定义务。侵权行为的发生必然会引起当事人之间利益的变化,这种变化通常表现为当事人之间非基于双方自愿的利益分配或损失分担。而侵权行为的救济就是对这种不适当分配的结果进行再次分配。

先由一个简单的假设性举例说起,如果甲的造纸厂处于乙的鱼塘的上游,并且向河里排了污水,导致乙的鱼死亡,乙会向法院提出控诉,要求甲赔偿损失,甚至要求甲关闭造纸厂。法院会要求提供证据,只要证明乙的鱼是由于甲排的污水致死,就会裁定由甲对乙进行赔偿以及如何赔偿。

很明显,我们对诸如此类的环境侵权案件采取了严格责任(strict liability)[4]归责原则,即引起事故的人对受害人的损害赔偿负有法律责任,即使损害无法通过其实施合理性的注意而予以避免。例如,在采取措施预防事故发生的成本大于发生事故的预期成本的情况下,侵权人若没有采取措施预防事故的发生,侵权人要承担由此造成的损失。而在这种情况下,作为一个理性的经济人,侵权人会进行成本比较分析,他宁愿支付这种更便宜的“发生侵权的成本”,因为发生侵权对他来说更有利。我国环境污染防治法律中的《环境保护法》《海洋环境保护法》《水污染防治法》《大气污染防治法》《噪音污染防治法》等均规定了严格责任归责原则。可见,我国环境法将环境侵权责任规定为无过错责任是相当明确的。[5]这种方法“我们将其看作是对受害人的补偿,一种由法院签发的保险单”。[6]

(二)对环境侵权严格责任归责原则的反思

传统环境侵权损害赔偿制度主要体现了环境侵权法的补偿功能,要求侵权人赔偿受害人因侵权行为而受到的实际利益损失。[7]一个美国学者在《加州法学评论》上也撰文指出“侵权法的中心目的是赔偿受害人的损失”。[8]在现代社会,环境侵权行为大量发生,我们将会发现这种单一的严格责任归责原则在相当数量的环境侵权案件中无论对于侵权人,还是对于被侵权人都不会产生正确至少是适当的激励,[9]无助于阻止环境侵权行为的发生,甚至在某些案件中有激励发生侵权行为的嫌疑。

1.对潜在侵权人没有正确的激励

环境侵权的实质是外部性[10]的问题,私人成本不等于社会成本,而对其溢出的外部成本并没有进行补偿。在一般的环境侵权案中,只要加害方造成了加害,便要对自己的加害行为承担责任,也就是说要求将外部成本内化,使私人成本等于社会成本。对于侵权者而言,他要支付这些“损害赔偿”,[11]这使得侵权者能够积极地去寻求和采用成本合理的预防措施。而且内化外部成本的同时,外部性收益即因内化外部成本而降低的事故成本的收益也归内化人所有。但是,作为一个理性经济人的侵权人来说,侵权发生的事故的总成本是他首先要考虑的,他绝不会采用任何在防止侵权的社会成本时使其自身成本高于收益的预防措施。而且,一旦环境侵权行为发生,根据严格责任归责原则,侵权人往往要进行大范围并且很可能还带有惩罚性的赔偿,这使得侵权人很可能通过提高产品的价格或降低其产量,或采取裁减员工等措施以降低成本来弥补这种损失,这对社会福利来说是无效率的浪费。如果惩罚性赔偿过于昂贵,这很有可能导致侵权人破产,这无论对该侵权人所雇用的工人来说,还是对整个社会来说,都是不好的结果。

再者,根据许明月教授对侵权法的论证,侵权分配的结果是受害人承担损失,救济分配结果则是使侵权人承担损失。即我们实行严格责任归责原则下,使侵权人进行损害弥补或停止侵害或其他措施。因此,只要救济能够实现,对侵权人总是不利的。而现实情况是,在环境侵权愈发频繁的今天,侵权人往往是实力强大的公司企业,甚至政府部门,而受害人相对而言往往是弱势群体,这就产生了侵权救济中的机会主义因素,并且侵权人可能会采取一些谋略行为,侵权人为了谋求自身利益最大化,会采取多种手段,阻止救济分配的实现。由此导致的情况是,绝大部分受害人的损失是得不到任何赔偿的。[12]

2.对潜在被侵权人没有正确的激励

在现代社会,这种单一的严格责任归责原则至少在相当数量的环境侵权案中是不利于被害人权利救济的,也无助于整个司法系统效率的提高。在严格责任归责原则下,法院并不需要去判断侵权行为人的主观过错。因此,不管侵权人采取何种预防措施,对受害人而言,由于侵权行为的发生,只要造成了不利于自己的利益分配,他就可以通过诉讼获得相当于乃至于大于其损失的赔偿(这里假定每一判决都得出了传统上我们认为是正确的结果)。这样,他就没有正确的激励或积极的行动去阻止侵权行为的发生。正如大卫·D.弗理德曼举例指出:处于污染工厂下游的居民本可以通过以较小的成本安装窗户防护罩防止污染,而当他们得知他们会获得可观的赔偿时(即侵权行为发生后,通过诉讼获得相当于其损失的赔偿),他们便失去了这样的动机。还有,因为有全额赔偿乃至于惩罚性赔偿的激励,一些故意的由受害人过错的环境侵权行为的发生也不是没有可能。这样,法律就有必要建立一种受害人过错观念,给予潜在受害人适当的安全激励。

可见,对于这种单一的严格责任归责原则,在相当数量的环境侵权案件中,无论对于潜在侵权人来说,还是对于潜在受害人来说,都不会产生正确至少是适当的激励。理论上,法律规定严格责任归责原则是为了对受害人进行救济,对侵权所产生的不适当的利益分配(或损失分担)进行矫正而设,而在现实的环境侵权案件中却未能有效地阻止侵权甚至有激励侵权的嫌疑。当侵权人在衡量其预防侵权的成本大于赔偿侵权损失的成本时,他宁可侵权,还有可能采取策略或利用机会主义因素逃避被追究的责任;受害人没有正确的激励采取积极的行动阻止侵权的发生,还有可能得不到救济。这样持续的结果便是,环境侵权行为依旧大量发生。而法律如何对潜在施害人与受害人进行有效的激励,这是下面将要讨论的问题。

二、过失责任归责原则及利尔德·汉德公式

任何人都会采取措施预防事故的发生,但我们关注的是他们在多大程度上采取了预防措施。利用利尔德·汉德法官的过失责任公式(the negligence formula of Judge Learned Hand),通过界定我们损失的几率(P)和金额(L),并用B表示预防成本,汉德认为,如果(而且只有当)B<PL时,加害人才构成过失。[13]即,如果潜在侵权人可以采取一个预防措施减少事故发生的可能性,而且预防措施的成本小于事故发生的可能性乘以事故的成本时,侵权人才是有过失的。也就是说,只有当预防成本小于预期事故成本,而加害人没有采取成本合理的预防措施,导致事故发生,那么他将承担过失责任(negligence liability)。在布莱思诉伯明翰水厂(Blyth v.Birmingham Water Works)一案[14]中的问题是,自来水公司没有将其自来水管埋得足够深以防其冻裂后损害原告的住宅这是否已经构成过失。为了表明自来水公司并未构成过失,法院强调这次冰冻是前所未有的严重——即,这种损失的几率是很低的。损害不是太大,所以不至于使事故的预期成本大于预防成本,因为将水管埋得更深需要很大的代价。

回到刚才的例子,只有当造纸厂能够采取成本合理的预防措施而没有采取时,将承担由此造成的损害赔偿责任,即承担过失责任。而在传统的严格责任归责原则下,即使造纸厂采取了全部成本合理的预防措施,它还是要负责任。所以我们可以预期严格责任比过失责任更有可能导致诉讼,增加了诉讼成本,降低了司法系统的运行效率。

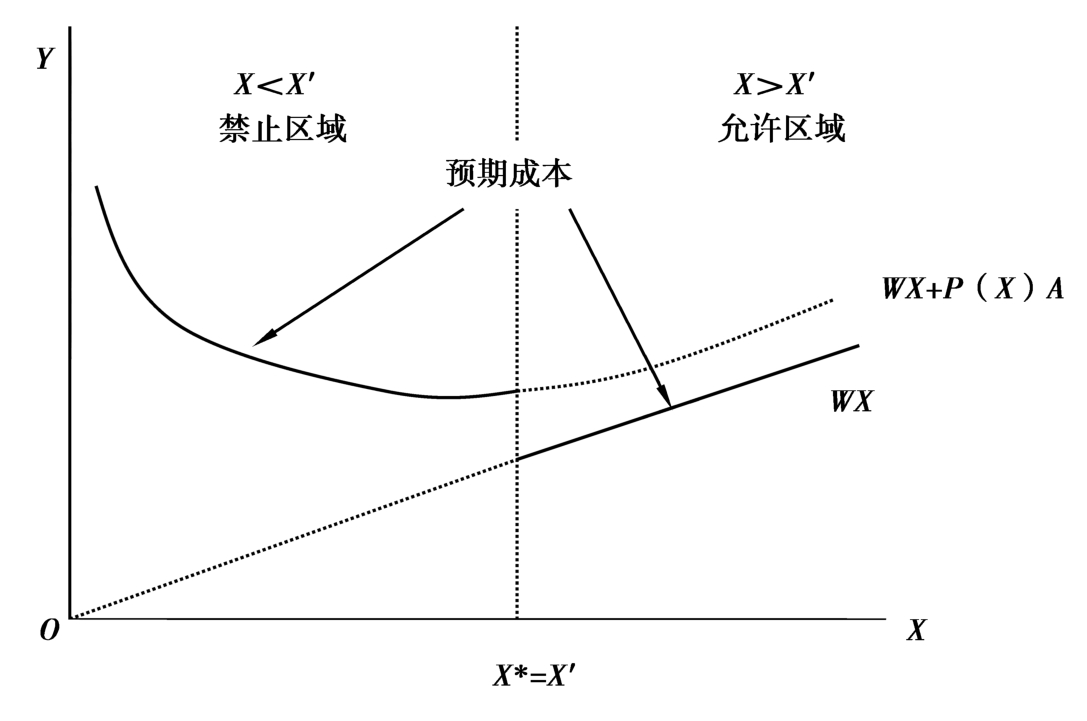

为了问题的说明,将以下列函数图来表示:

图1 在X*处中断的预期成本分析*

图中横轴X表示潜在施害人采取的预防水平,侵权事故发生的概率为P,则P=P(X),即P是X的减函数(随着预防水平的提高,事故发生的概率将减少)。W是采取X预防水平的预防成本,则WX是总的预防成本。A表示事故伤害的货币价值,则AP=AP(X)表示事故的伤害预期值。这样可得知,潜在施害人所承担的总成本等于预防成本加上预期伤害成本,即WX+P(X)A。假定在X*处是潜在施害人最有效的预防水平,那么在X*处的总成本最低。潜在施害人承担过失责任,这样在X*的左边是一条曲线(预防成本加上事故预期成本),而在X*右边则是一条直线(只承担预防成本)。潜在施害人为了其总成本最小化,会把其预防水平控制在这一点(X*)上。因此,只有法律规定的预防标准X′等于潜在施害人最有效的预防水平X*时,才能给予潜在施害人有效的预防激励。在X*的左边,采取的预防措施低于最佳的预防水平,是不允许的区域,没有达到法律规定的预防标准,将承担法律责任;而X*在右边,则是允许的区域,但越往右,预防措施的成本加大,却不产生收益,是没有效率的。

潜在侵权者采取了成本合理的预防措施,即采取X*的预防水平,侵权者就没有义务向受害者承担责任。按照科斯的论证,传统的侵权建立在对因果关系的错误理解上面,把损害看做是单方面的,要求施害者偿金、对之进行征税或发出禁令,使私人成本等于社会成本,而问题具有相互性,甲避免对乙的伤害将会给甲造成伤害。一个仅将责任施于一方的法律规定只有在该方恰巧是可以通过更低成本来消除这一问题的这一方时才会产生正确的结果。但是一般来说,情况都不是这样。外部成本不仅仅是由一个人产生而由另一个人承受的成本。如果甲不对自己的排污行为向乙负责,那么甲排污的决定是将一种成本强加于乙;如果甲承担责任,那么乙处于甲下游养鱼的决定就向甲施加了一种损害赔偿或控制排污的成本。[15]无论责任归于哪一方,如果另外一方可通过更低成本或最理想的解决方案或要求双方都采取预防措施,结果都将是无效率的。当然,我们期望经济学上要求的帕累托最优(pareto optimum)或至少是卡尔多-希克思(Kaldo-Hicks)意义上的效率状况出现,即事件发生结果的效益有足够大,至少能补偿受害者的损失。

三、环境侵权责任归责原则中的效率与公平

公平与效率之间有着令人惊异的关联,很多情况下,我们认为是公平的原则正好是符合那些根据我们观察就是有效率的原则。公平的取得是在具备有效率的前提下实现的,如果没有效率这块“蛋糕”,也就无法对“蛋糕”进行分割,公平也就不会出现。从“从不偷盗”“罪刑相适应”到合理怀疑须加上足够证据才量刑上罪的要求,我们所得到那些公平原则可能实际上就是产生效率的结果所需的各种原则的重要组成部分,是一些被我们内化了的原则。

造纸厂造成污染,产生了一种外部性,强加于养鱼人一种成本,看来是不公正的,这是因为在罗尔斯的“无知之幕”状态下,我们将养殖权配给了养鱼人,而造纸厂没有获得污染权,如果它要污染,必须从养鱼人处购得这种权利。引用普罗瑟论侵权问题的话来说就是,一个人可能以对邻人的损害为代价来使用自己的财产,或……做自己的事。只要在合理的界度内,他所造成的污染可以带给他人不适,只有在他的行为不合理时——就其效用和所导致的有害结果而言,它才构成妨害。[16]世界上总得有工厂、冶炼厂、炼油厂、造纸厂,甚至在它们给毗邻的人们带来不便时,也要求原告为了大众利益而忍受出现的并非不合理的不舒适。[17]

制度与经济之间存在着一致性,特别是针对环境问题而制定的法律制度更是与社会经济的发展息息相关,逻辑与经验的“休谟悖论”在这里是不能回避的命题。表面看来,基于传统法学判断的公正观念在这里也与法律经济学的效率判断发生了撞车。然而,揭开面纱,我们不难发现,在法律经济学上达到效率的“帕累托最优”不但为公正观念进行了辩护,而且还为公正观念提供了可供论证的坚实的基础。

另一方面,对于亚里士多德的分配正义和校正正义观念,效率最大化也进行了实证性的论证。按照乔治·斯蒂格勒所概括的科斯定理及其推论:当交易成本为零时,换言之,如果任何有利于双方的协议都会得到履行,那么最初界定的财产权将引发一个有效率的结果;当交易成本存在的情况下,应当清晰地界定产权,通过使产权随时可以交易以及通过为违约创设方便和有效的救济来减少交易成本。在科斯定理的基础上,波斯纳总结到:在交易成本不为零的情况下,应当将权利配置给那些最珍视他们的人。一般而言,在环境侵权案中,交易成本太大,侵权人和受害人事先进行协商几乎是不可能的事情。如果养鱼人享有养殖并免受污染的权利,那么造纸厂想要享有污染权就必须从下游每一户养鱼人那里取得。如果有一户拒绝对此达成协议,那么其他达成的协议将没有任何价值;如果造纸厂享有污染权,那么数个养鱼人想要养殖并免受污染就必须联合起来购买造纸厂的污染权,交易成本仍然可能是很高的。就是因为有“坚持不合作者”(holdout)或“搭便车”(free riders)的激励,这种交易成本很高,交易很可能实现不了。

因为我们生活在一个正交易费用的世界里,如此,正确的权利初始配置就显得非常关键,因为很高的交易成本可能将使通过随后交易来纠正错误的初始权利分配成为泡影。[18]同样对于校正正义而言,如果某个不公行为导致了伤害,要想不破坏资源使用的效率,就必须有某种形式的校正。判断行为或制度是否公正或良好的标准就是这些行为或制度是否能带来社会福利的最大化,这一进路可以调和效用、自由、平等这些相互竞争的伦理原则。不公正的制度就是没有效率的制度,不公正的行为就是减少了社会福利的行为。卡多佐就指出:“法律的最终起因,是社会的福利”。

四、有效率的环境侵权责任归责原则

(一)环境污染并不必要完全消除

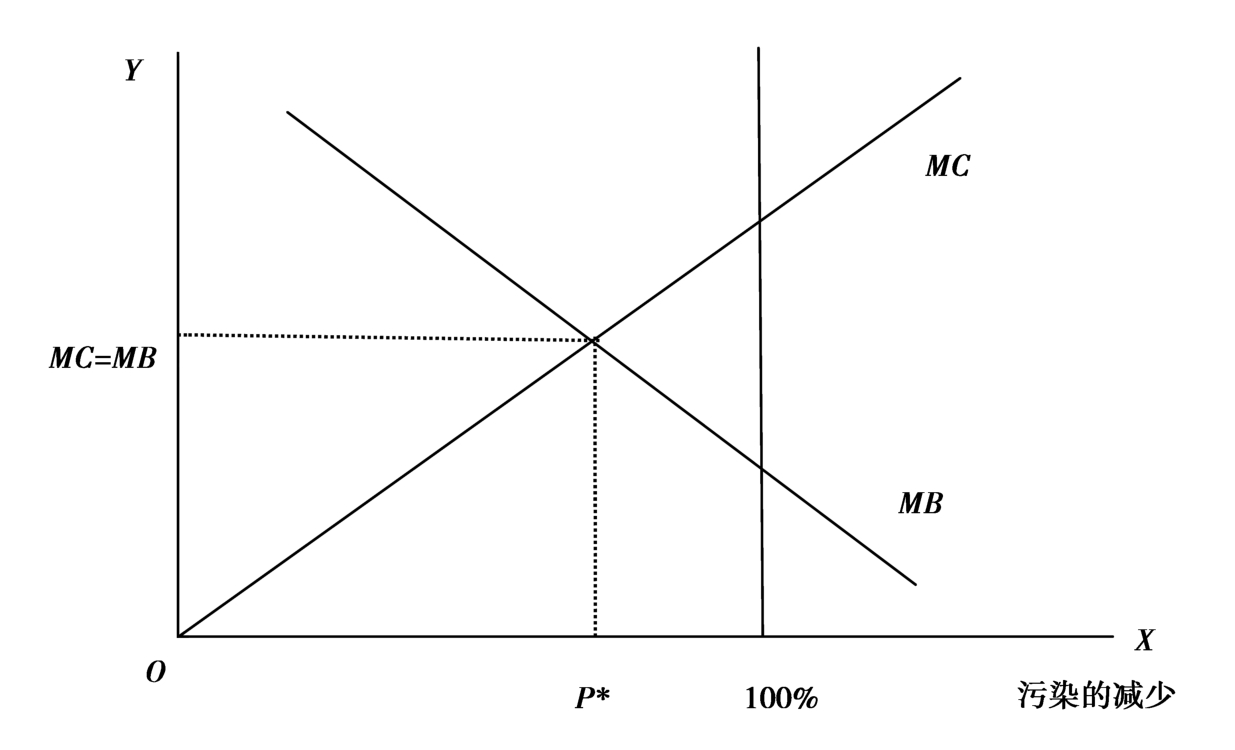

以下面的函数图来说明:

图2 减少污染的成本与收益分析

图中原点处代表没有进行任何减少污染的努力,沿横轴往右表示污染的减少。MB表示减少污染的边际收益,MC表示减少污染的边际成本。[19]我们可以看到,在最初的减少污染带来了较大的收益(比如社会成员的健康、感受及其他方面的好处),此后继续进行的减少污染的努力也带来了收益,但没有先前的减少污染带来的收益幅度大,是逐渐减少的,我们说边际收益是下降的(这一点类似于1000元对于年薪10万的人与年薪1万的人的价值)。同样道理,边际成本却是上升的。在MC和MB相交的P*点即是经济学上所谓的黄金规则,即边际成本等于边际收益,社会福利达到了最大化。而在图中标为100%的地方是完全消除了污染。很明显,社会福利最大化的P*点并不是完全消除了污染的点,而是有一定量的污染的点。也就是说,容忍一定量的污染对社会福利来说是最优的。因此,我们运用有效率的归责原则的目标就是要使潜在环境侵权人做到理性经济人谨慎预防措施要求的最佳预防水平。

(二)有效率的环境侵权责任归责原则的选择

在各种责任规则之间进行选择的全面分析要求考虑到每种规则的诉讼程序成本(procedural cost)。即要问,在某些环境侵权诉讼中以过失责任规则代替严格责任规则是否有助于效率的实现。

从经济学或财富最大化的视角来看,法律的基本功能就是改变激励的因素。[20]而如前所述,传统环境侵权责任归责原则在相当多的案件中并不能在当事人之间产生正确的激励。因此,应当根据不同环境侵权案件的特点,选择适用不同的归责原则,使之更有效率的运行。

1.严格责任归责原则之适用

严格责任归责原则适用于单边预防侵权行为。[21]如前所述,任何侵害发生的总成本由两部分构成。即:预防发生侵权的成本和侵权预期事故成本。严格责任原则要求加害人完全内化其成本,其个人总成本就是侵权行为的社会总成本。而且,预防的收益即因采取预防措施而降低的事故成本的收益也被完全内化为加害人的个人收益。这样,理性的加害人就有动机调节预防的边际成本和边际收益,使两者相等,从而使侵权的预防成本和侵权预期事故成本之和最小化,这对加害人本人和整个社会而言都是有效率的。

其次,在严格责任归责原则下,法院不必知道行为人已经采取了什么预防措施或应该采取什么预防措施(即主观过失),只要侵权发生,法律的结果是不会变的。行为人在行动时,既要考虑到自身的成本,也要考虑加之于他人的成本,既要对前者负责,又要对后者负责,采取、并采取所有成本合理的预防措施是符合行为人的利益的。严格责任会给行为人在决定看不见的预防措施(即注意度的变化)时考虑到外部成本的动机,而过失责任则不会,所以看不见的预防措施越重要,采用严格责任而不采用过失责任的理由就越充分。

再次,考虑到有效行为水平(活动量)的激励问题,通常会有一方的行为水平较另一方更能影响到事故的发生。严格责任会促进潜在加害人行为量水平变化而阻止潜在受害人的行为量变化。如此,当潜在侵权人的行为较受害人能更影响事故发生时,让侵权人作为伤害成本的最终承担者就是合理的,有效率的。

在严格责任原则下,虽然司法实践(调查、取证等)成本较低。但是,严格责任原则较过失责任原则给予更多的受害人获取赔偿的权利,特别地,严格责任原则给予每个由于施害人行为而遭受痛苦的受害人获取补偿的权利。加害方即使采取了成本合理的预防措施,也要负责任,所以受害方有可能提起更多的诉讼,其结果是导致了更大的索赔诉讼成本。

2.过失责任归责原则之适用

过失责任归责原则适用于双边预防侵权行为。在过失责任原则下,如果潜在加害人实际预防达到最佳预防的要求,他就可以摆脱事故成本而仅仅承担预防成本。由于潜在加害人个人总成本上的这种不连续性(在图1中X*点处中断),所以,潜在加害人总会选择最佳预防。对受害人而言,一旦加害人的行为符合最佳预防的要求,事故的成本就要落到自己头上,基于这种考虑,受害人也会采取预防措施,以降低事故成本。可见,过失责任原则能够给双方当事人提供有效的预防动机。

其次,采用过失责任,当行为人采取所有既在成本上合理又是看得见的预防措施,这样做了之后,他就是无过失的了,所以一旦事故发生,他就不必负责任。根据汉德公式,行为人只有在没有采取任何成本合理的预防措施时才会对一个事故负责任。直观表述为:在一方独自承担事故责任的情况下,如果他没能采取一个理性人会采取的措施,向他人施加了成本的一方就是过失的,就要对事故造成的损失负赔偿责任。这就能督促双方当事者都采取成本合理的预防措施,提高社会总体效率。

再次,如前论证严格责任时一样,由于有效行为水平的激励,过失责任会促进潜在受害人的行为量变化而阻止潜在加害人行为量的变化。如果在一类案件中,潜在受害人行为量变化是防止事故的最有效率的方法,过失责任就是有效率的。

过失责任原则给予每个由于施害人过失而遭受痛苦的受害人获取补偿的权利。因此,可能以少于实行严格责任时的案件来节省司法成本,但是对于每个诉讼案件的司法处理过程是昂贵的。

从以上的赘述中可以看出,单纯地实行严格责任归责原则或单纯地实行过失责任归责原则,都不会在当事人之间产生正确至少是适当的激励。在侵权法方面颇有造诣的法学家卡尔文就指出:“我认为……不可能将过错责任原则和严格责任原则对因非故意引起的损害的调整范围分开。……侵权法的历史实际上就是这两个原则之间形成张力的历史,侵权法在可预见的未来也是在它们之间所形成的此种张力作用下发展的历史。”[22]

因此,给予加害人和受害人通过注意度活动量变化而避免事故的激励、信息和诉讼成本、负有法律责任的活动的规模等。鉴于这么多的差异,我们就不希望侵权制度纯选择过失或纯选择严格责任,也不希望两者在所有时候都处于同等地位。[23]

[本文载于《中国人口·资源与环境》2006年第3期,合作者杜健勋、林勇]

【注释】

[1]林立.波斯纳及法律经济分析[M].上海:上海三联书店,2005.

[2]波斯纳.法律理论的前言[M].武欣,凌斌,译.北京:中国政法大学出版社,2003:31.

[3]大卫·D.弗里德曼.经济学语境下的法律规则[M].杨欣欣,译.北京:法律出版社,2004:225.

[4]为了论证的方便,在本文中,严格责任和无过失责任交替使用。

[5]晋海.不可抗力为环境侵权责任免责条件的质疑[J].当代法学,2001(7).

[6]大卫·D.弗里德曼.经济学语境下的法律规则[M].杨欣欣,译.北京:法律出版社,2004:68.

[7]王利明.民法典·侵权责任法研究[M].北京:人民法院出版社,2003,656.

[8]Decgado Beyond Sinden:Relaxation of Cause-In-Fact Rules for Indeterminate Plaintiffs,70 Calif.L.Rev.892(1982).

[9]这里的激励应作广义的理解,包括激励和约束。

[10]外部性就是当生产和消费中一个人使他人遭受到额外的成本或收益,而强加在他人身上的成本或收益没有经过当事人以货币的形式进行补偿时,外部性或溢出效应就发生了。而且这种影响并没有透过市场交易的形式反映出来。外部性分正外部性与负外部性。正外部性就是个人收益不等于社会收益,负外部性就是个人成本不等于社会成本。

[11]即内化外部成本。

[12]许明月.普遍性侵权、机会主义与侵权现象的法律控制[J].法商研究,2005(4).

[13]波斯纳.法律的经济分析[M].蒋兆康,林毅夫,译.北京:中国大百科全书出版社,1997.

[14]同上.Ditto.214.

[15]当然,环境侵权并不仅仅是当事人双方,或者说事关少数人。它是涉及多数人的问题,正是由于多数人的问题,才使得交易成本足够大以致可能阻却交易的达成,法律才有必要规定有效的预防水平,或者探讨制订总的污染水平,然后使污染权可以交易的问题。

[16]罗纳德·H.科斯.社会成本问题[A]//陈昕.财产权利与制度变迁——产权学派与新制度学派译文集[C].上海:上海三联书店,上海人民出版社,1994.

[17]同上.Ditto.

[18]波斯纳.法律的经济分析[M].蒋兆康,林毅夫,译.北京:中国大百科全书出版社,1997:75.

[19]“边际”观点通常被认为发端于威廉·斯坦利·杰文斯,卡尔·门格尔和里昂·瓦尔拉斯的同时问世的主要著作。假如决策制定者无论通过什么方法打算从初始位置处进行微量的增加。这一微量增加所带来的成本称为边际成本。但是无论他想要最大化什么,这样做也带来一个收益。这一微量增加所带来的收益被称做边际收益。只要决策者认为其边际收益大于其边际成本,他就认为自己处于比较好的水平上,就会继续进行微量的增加,直到边际收益等于边际成本,而在这一点上正是理性经济人的最优决策。当社会边际成本等于社会边际收益时,社会福利达到最大化。

[20]波斯纳.司法/正义的经济学[M].苏力,译.北京:中国政法大学出版社,2002:75.

[21]罗伯特·考特,托马斯·尤伦.法和经济学[M].施少华,等,译.上海:上海财经大学出版社,2002:266.

[22]张民安.过错侵权责任制度研究[M].北京:中国政法大学出版社,2002:144.

[23]波斯纳.法律的经济分析[M].蒋兆康,林毅夫,译.北京:中国大百科全书出版社,1997:231.

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。