第三节 执行程序的结束

根据《执行工作规定》第108条的规定,执行程序在下列四种情况下将会结束:(1)生效法律文书确定的内容全部执行完毕;(2)裁定终结执行;(3)裁定不予执行;(4)当事人之间达成执行和解协议并已履行完毕。

一、执行完毕

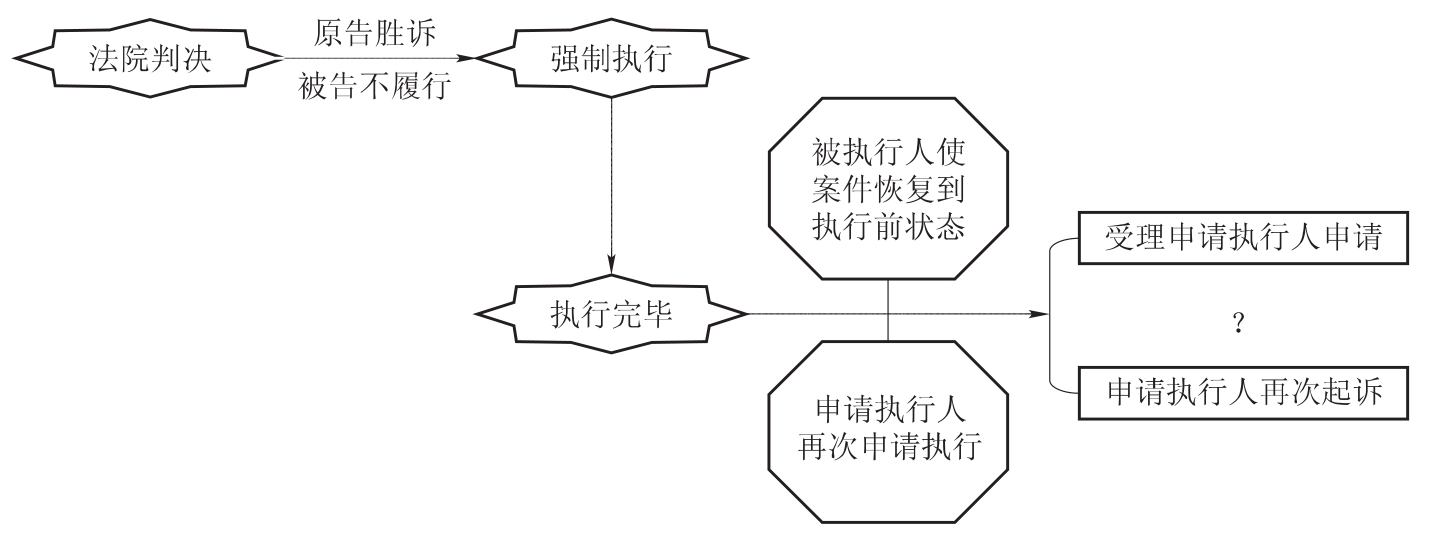

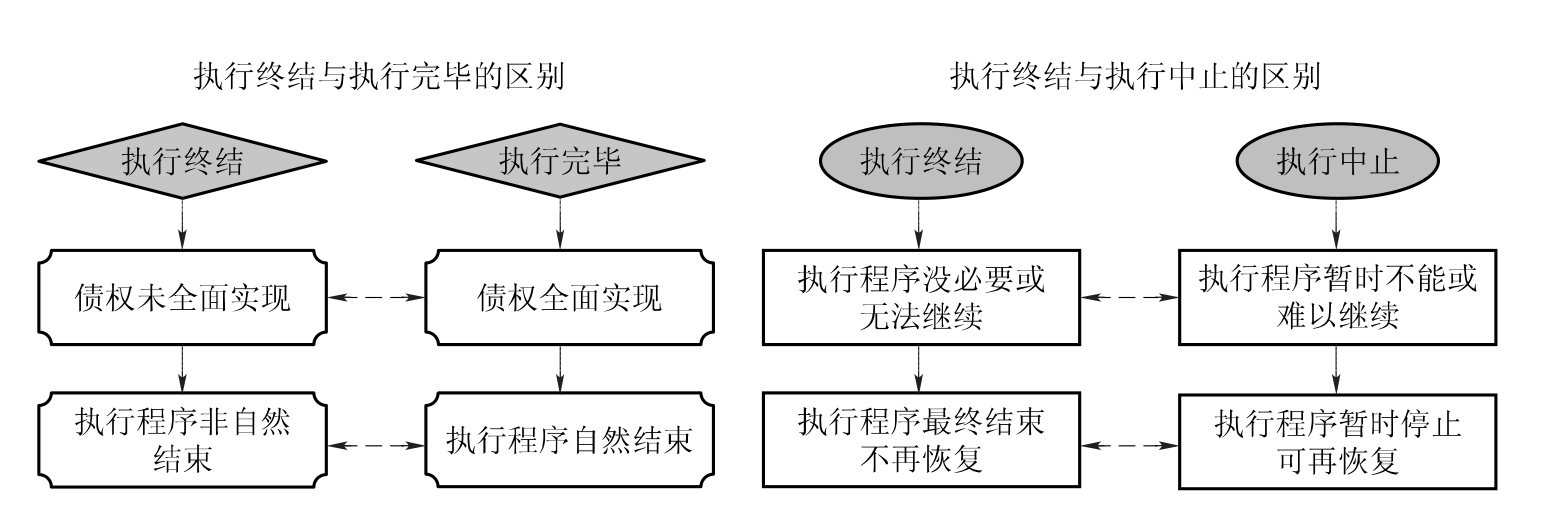

执行完毕是指当执行根据确定的债权人权利全面实现、执行目的已经达到时,执行机构依法裁定结束执行程序的制度。其是执行程序的自然结束,也是执行工作所追求的理想状态。

【案例2】原告张某与被告钱某系前后院邻居,2002年双方曾因相邻关系发生纠纷,并经H法院审理做出判决:张某建房竣工后,钱某不得在其房屋周围0.5米范围内堆放任何杂物。2008年3月,钱某在院内距张某西房后墙约10厘米处建北房和走廊,并在靠张某南院墙以南垒门垛建门。张某于2008年8月21日向法院起诉要求被告将所建北房、走廊在距其房墙0.5米以内的部分拆除,以及墙外的门垛拆除。法院经审理判决:一是被告钱某于判决生效后30日内将其建在原告张某西房后0.5米以内的北房和走廊拆除;二是被告钱某于本判决生效后30日内将其靠原告张某南院墙南侧的门垛拆除。法律文书生效后,因钱某未自觉履行拆除义务,张某于2009年2月25日向法院申请强制执行。法院依法立案并强制拆除后,钱某于2010年3月,又在原来判决范围内距张某西房后墙约35厘米处垒墙,对此钱某于2010年5月再次申请法院强制执行。对于钱某的申请,法院是否应该受理?

二、执行终结

执行终结是指在执行过程中,因发生法定事由,使执行程序没有必要或者不可能继续进行下去,从而由执行机构裁定结束并不再恢复执行程序的制度。

根据我国《民事诉讼法》及《执行工作规定》的有关要求,具有下列情形之一的,人民法院应该裁定终结执行:

1.申请人撤销申请的;2.据以执行的法律文书被撤销的;作为执行根据的生效法律文书是人民法院进行强制执行的前提和基础,如果其被撤销,那么执行将失去依据。因此,在据以执行的法律文书被撤销且执行标的尚未执行完毕的情况下,人民法院应当裁定终结执行;若已经执行完毕,则应当执行回转。3.作为被执行人的公民死亡,无遗产可供执行,又无义务承担人的;4.追索赡养费、扶养费、抚育费案件的权利人死亡的;5.作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款,无收入来源,又丧失劳动能力的;6.被执行人被人民法院裁定宣告破产的;7.人民法院认为应当终结执行的其他情形。

三、不予执行

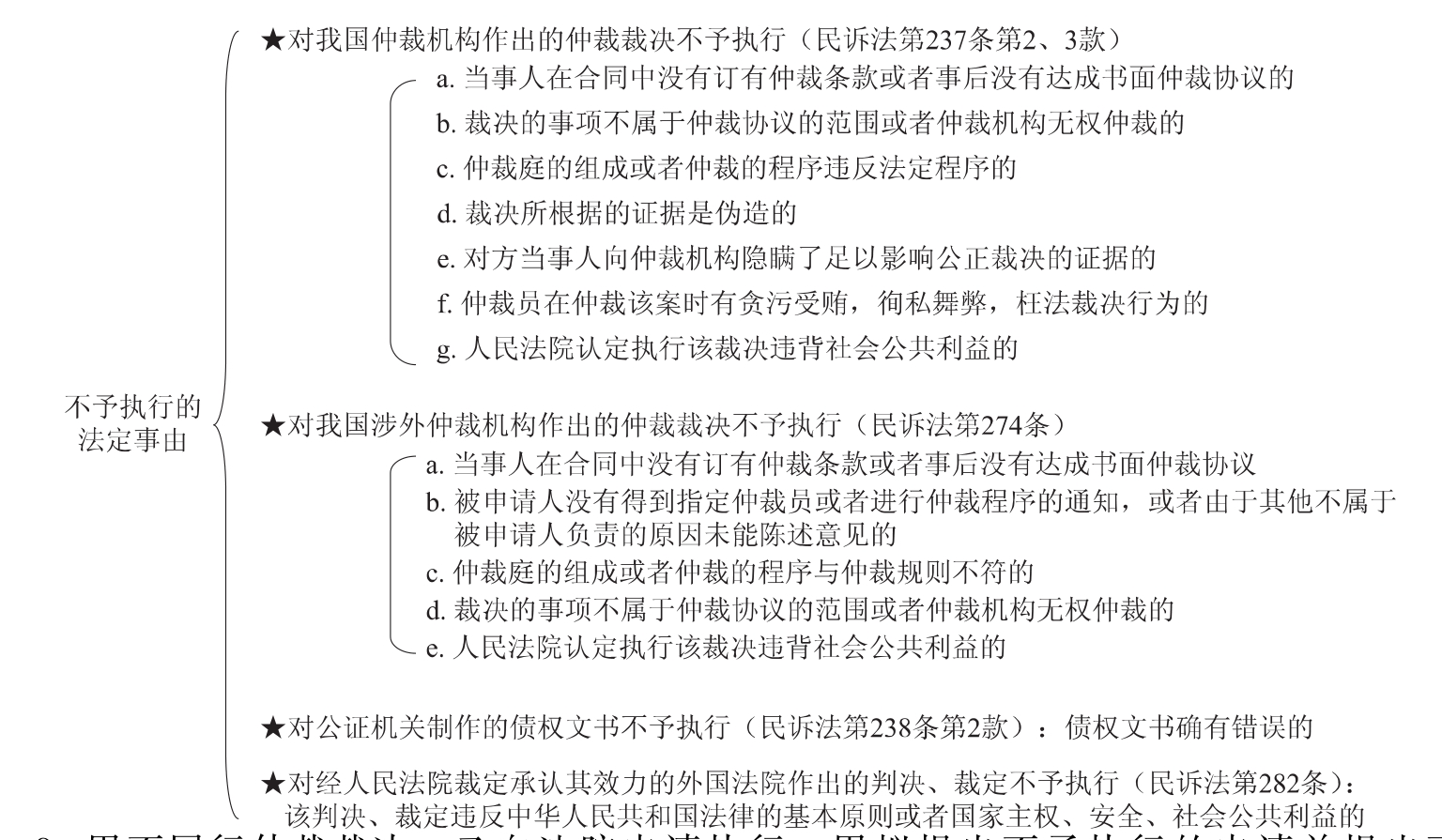

不予执行是指执行机构在执行仲裁裁决、公证债权文书等生效法律文书的过程中,依当事人申请或依职权裁定停止执行行为并结束执行程序的制度。

(一)不予执行的法定事由

根据我国《民事诉讼法》之规定,在下列特定情况下,人民法院将作出不予执行的裁定:

8.甲不履行仲裁裁决,乙向法院申请执行,甲拟提出不予执行的申请并提出下列证据证明仲裁裁决应不予执行。针对下列哪一选项,法院可裁定驳回甲的申请?(2011-3-49单)

A.甲、乙没有订立仲裁条款或达成仲裁协议

B.仲裁庭组成违反法定程序

C.裁决事项超出仲裁机构权限范围

D.仲裁裁决没有根据经当事人质证的证据认定事实

(二)不予执行的法律效果

执行机构作出不予执行的裁定后,据以执行的生效法律文书就失去了执行力,当事人不得再请求对其进行执行,执行机构也不得再采取执行措施,更不得恢复执行。根据我国《民事诉讼法》的规定,仲裁裁决被人民法院裁定不予执行的,当事人可以根据双方达成的书面仲裁协议重新申请仲裁,也可以向人民法院起诉。

四、执行和解协议履行完毕

在执行过程中,双方当事人自行和解达成协议并经法院确认记录在案,而且已经履行完毕的,执行机构就不得再采取执行措施,债权人也不能再要求执行机构继续执行。因此,执行和解协议履行完毕亦是执行程序结束的方式之一。

五、执行程序结束的期限

对于民事案件应当在多长的时间范围内结束执行,我国《民事诉讼法》并没有作出规定。但是,《执行工作规定》第107条对此予以了明确,即人民法院执行生效法律文书,一般应当在立案之日起6个月内执行结案,但中止执行的期间应当扣除。确有特殊情况需要延长的,由本院院长批准。根据这一规定,无论是执行完毕、执行终结还是不予执行,原则上都应在6个月内结束执行程序。只有在特殊情况下,才能经批准予以延长。但是在执行实践当中,很多执行案件都会因种种原因而超过这个期间。特别是对于涉外、涉港澳台执行案件,由于被执行人的境内财产往往不足以清偿债务,因此其一般都不可能在6个月内结案。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。