三、公共利益在什么情况下可限制私益——以财产权为例

“决不要在一个孤立的词中,而只有在语句的语境中去寻找词的意义。”

——弗雷格

维特根斯坦著名的“语言游戏”理论认为,在不同情境下,我们运用语言满足我们想表达的意思,语言的使用就像玩游戏一样多变有趣,在每一不同游戏中每一个概念拥有不同之内容,这便是维特根斯坦著名的“语言游戏”理论。简单来说,语言(一个概念)的意义,就在于我们实际生活中的用法;有多少用法,就有多少意义,“因此,关于事物名称的概念意义,是由它在具体的语言环境中的用法来规定的”。并不存在有像“语言的一般本质”这样的东西。总而言之,如维特根斯坦所说:“每个符号就本身看来皆是死的。什么东西给它们生命?它们在使用中活起来!”(36)“如果我们想要理解我们的那些概念,我们就应该当他们在‘工作’时考虑它们,而不是当他们在空闲或者休假时考虑它们。”(37)

哈特也认为在法律基本概念研究中,“我们一定不能把这些词汇(法律词汇——著者注)拆开了,孤立地去看,而应把们放回到它们的扮演独特角色的句子中去,从而进行一个整体的考量”。(38)他甚至有意无意地把对法律词汇整体的语境考量转变为条件的考量,“只有通过对某些条件的考量,法律词汇才能得以阐明,而在这些条件下使陈述在其中具有其典型用法的那些陈述才是正确的”。(39)当然,语境也完全可以解释为条件,或者条件是语境之一。在我们看来,这是哈特将哲学理论向法学转化的一种努力和思考。公共利益作为法学中最重要的概念之一,会因语境不同或条件不同而有不同的含义。“但公共利益确实应该是可以判断的,这种判断在结合某一情景时应当有其内在的正当性、合理性,否则就会导致权力的滥用。”(40)那么,公共利益在什么情况下或在什么语境下可以限制私益(财产权)呢?

(一)私益(财产权)与公益相比较

1.私益与公益的比较如何成为可能

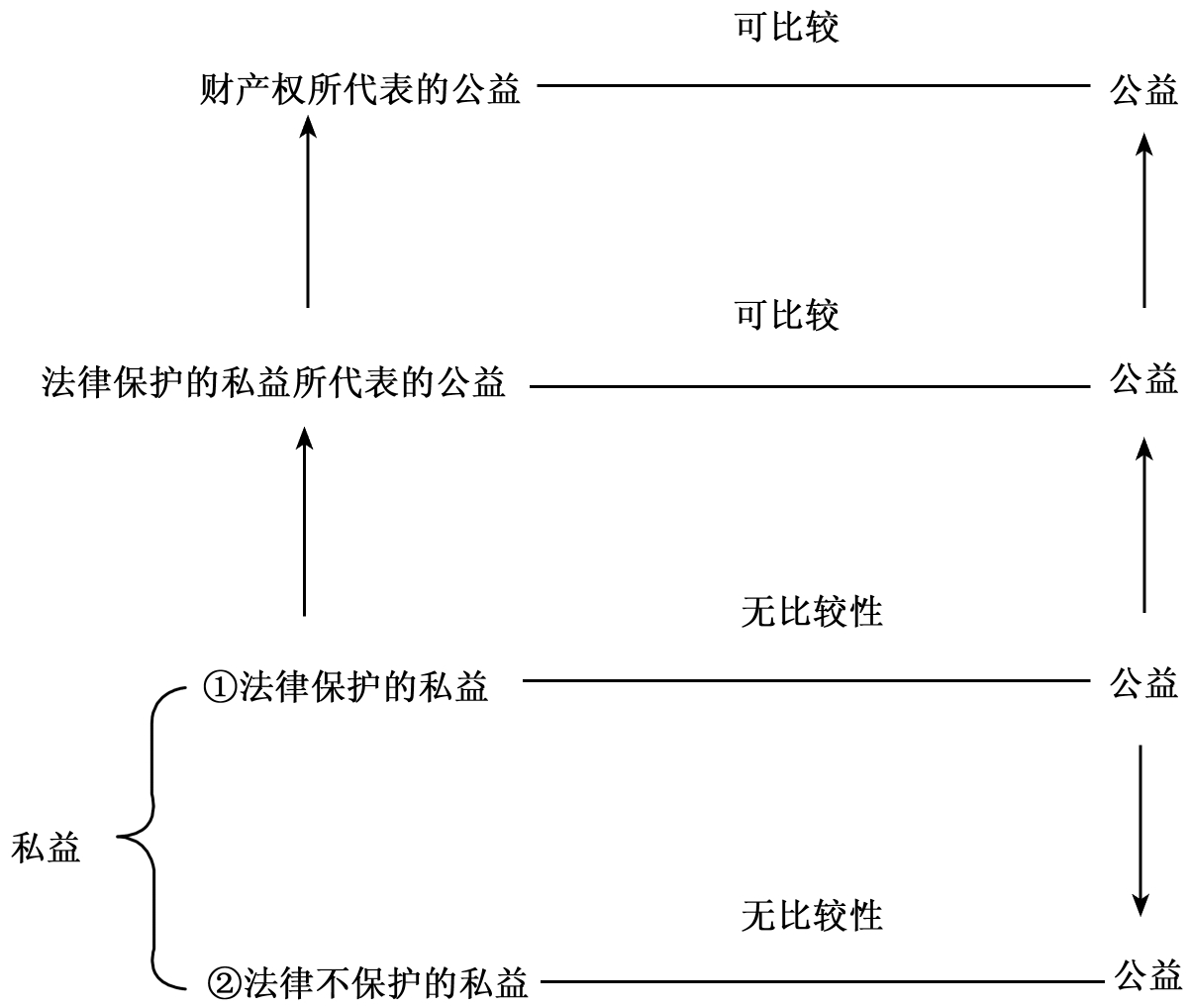

私益在特定的语境下代表着一个或一个以上的公益。如上所述,公益是私益的“共识”,往往是最低私益的集合物。这样,私人在追求“共识”以外的私益的时候,如果追求的是法律禁止的利益,当然不存在私益和公益在法律上冲突和相比较的问题,同样,如果所谓的公共利益已被认定为违法也无需与个人合法权益来比较。所以,公益与私益都只有在受法律保护的情况下才能进行比较。

私益与公益具有可比较性,在传统理论中并不存在什么争议。传统理论认为,私益与公益产生冲突时,以“公益为优先”。这表明,私益与公益不仅具有可比较性,而且是认为“公益先于私益”。卢梭认为,人们通过把自身和自身的一切权力全部转让给集体的社会契约,就形成了一个具有自己的统一性、人格、生命和意志的道德共同体。这个共同体的意志就是公意即公益。任何人拒不服从公意(公益)的,全体就迫使他服从公意(公益)。(41)他似乎觉得这样的说教还不够有力,进一步认为,个人利益服从公共利益,只不过是社会成员服从自己的利益而已;国家和全体社会成员强迫个别社会成员服从公共利益,只是强迫他服从自己的利益。

尽管卢梭的谆谆教导尚在耳边,但是,在高扬人权的时代,一味地要求私益绝对地服从公益是难以接受的,“公益先于私益”修正理论呼之欲出。“在一般情况下,公共利益应当优于个人利益,但这种情况不应当绝对化,在某些情况下个人利益也可以优于公共利益。”(42)其理由是,私益属于基本人权的范畴时应当优先保障。至于说,为什么私益属于基本人权的范畴就应当优先保障,则没有言明。如果说,“公益先于私益”修正理论,在坚持公益优于私益的前提下,对复杂多变的社会情况作了灵活的调整,而公益与私益“平等保护”理论则彻底抛弃了“公益先于私益”。“既然公益与私益都如此重要,人民通过法律将二者进行了确定(自然也划分了公权力与私权利的边界),那么它们应该受到平等保护。不存在谁大谁小,也不存在谁先谁后。至于二者有时发生的冲突问题,本人认为是一个秩序和效率问题,需要妥协,而不是取消或牺牲哪一个。”它们“都存在‘避让’的可能。我们的法律不仅要保护它们,而且要确定‘避让原则’以及对‘避让’者的损失进行补偿”。(43)那么,怎样决定由哪个利益“避让”呢?“并非公益高于一切。究竟应该先保护哪一个,必须综合考量二者的利益、比较平衡公益与私益的价值,是否值得限制、征用或征收。”(44)

修正理论也罢,“平等保护”理论也罢,它们都力图改变传统理论在“公益先于私益”上的绝对和僵化的立场,给人以耳目一新的感觉,但是,它们也没有说清楚如何对公益和私益进行考量,从而带来了很大的不确定性,而这种不确定性在“公益先于私益”的传统理论中是不可能存在的,因为它们认为只要公益与私益遭遇在一起,公益有绝对的优先性。我们认为,修正理论和“平等保护”理论之所以会处在“无法说明公益与私益如何比较”这种困境中,根本原因是它们与传统理论有一个共同的立场:通过公益与私益的比较来决定哪种利益应该退让。传统理论由于在法律上先验地认为公益的优先性,它不存在“公益为什么优于私益”,“私益为什么优于公益”的问题,因为这个问题在传统政治学上已经得到解决,但是,修正理论和“平等保护”理论一会说“公益有优先性”,一会儿说“私益有优先性”,它们的依据是什么,这是它们不得不面临的问题。我们认为,要解决这个问题,关键不能再把思路仅仅局限于公益与私益的比较上,因为它们是不同性质利益进行的比较,这种比较是没有什么意义的,也说明不了任何问题。因此,我们就有必要把公益与私益转变为同一性质利益,进而对这两个同质的利益进行大小高低的比较。

问题是,公益与私益能否转变为同一性质利益来进行比较?我们认为,这种转变在理论上和制度中是可能的。因为公益与私益的关系除了以上所说的矛盾性以外,还有相统一的一面。有学者认为,“公共利益与个人利益具有一定的重合性和一致性”。“公共利益与个人利益相互依赖,可以相互转化。”(45)可见,“公益与私益是对立统一的关系”。(46)另外,“每一种要求并不一定永远只是属于其中一个范畴。同一要求可能基于不同的地位而被提出,因而必须从不同的角度来看待。同一要求可能从一个以上的生活方面的地位而提出”。(47)也就是说,每一个利益要求总可以在其背后寻找到其他利益。所以,公益与私益的对立中的统一性和一个利益背后总会隐含着其他不同性质的利益,决定了它们在一定的条件下是可以相互转变的。

这种转变表明存在两种选择:第一,公益转变为私益,然后再将私益与私益进行比较。公益转变为私益有两种方式:一种是直接转变为特定民众的具体利益,以国家抚恤贫民为例,国家抚恤贫民是为公益,同时,受到抚恤的贫民因此获得生存利益,这里公益和私益是同一的,完全可以转变;另一种是不能直接转变为特定民众的具体利益,往往民众得到的是“反射利益”,如违反我国社会公德的商标是不得授予商标权的,这里的“社会公德”是公益,它很难转化为某种私益,也就是说,这种公益不能还原为具体的私益,但是,的确是有利于民众的。可见,公益转变为私益,进而将这个私益和可能将来会受到限制的私益进行比较,只能解决其中的部分情形,不具有普遍适用性。

第二,私益转化为公益,然后将公益与公益进行比较。“当我控告某人未经我同意而取走我的表,以便恢复我对表的占有或者取得表的货币价值,作为剥夺我对表的占有的赔偿时,我对表的要求是作为个人的物质利益提出的。但是我的要求也可以被认为是与保障占有物的社会利益相一致,而且当我通过相应控告使区检察官对偷窃我的表的人就其所犯盗窃罪起诉时,我的要求就作为保障占有物的社会利益而提出。”(48)所以,“对基本权利的保障,是国家公共利益所必需,保障人民基本权利皆可认为合乎公益之需求”。(49)然而,保护基本权利不仅仅合乎公益的需求,其本身就是公益。“也就是说,必须将公民基本权利看作是公共利益的最重要内容之一,通过对公民基本权利的保护以及促进公民基本权利的实现,不仅能进一步促进公益的发展,而且其本身就是公益的重要内容。”(50)换句话来说,任何一个合法的私益背后都有一个以上的公益,都代表着一定的公益,那这样就为私益与用来限制私益的公益的比较,架起了一个相互比较的桥梁,把私益与公益的比较,转变为私益代表的公益与限制私益的公益的比较。通过这种转化就彻底解决了修正理论和“平等保护”理论无法解释私益与公益是如何比较的问题,并且通过这一比较的基本要素分析,大大地减少比较结果的不确定性。

2.财产权与公共利益比较如何成为可能

既然私益与公益的比较完全可以转变为私益代表的公益与限制私益的公益的比较,那么,财产权也可以转变为某个公益,再进而与限制财产权的公益进行比较。应该说,财产权最有资格转变为某个公益,代表某个公益,因为财产权在资本主义早期有着非比寻常的地位和作用。早期资本主义认为,建立共和国是为了确立财产权的最高地位,维护财产权是社会契约的首要目标,这时,社会的最高利益便是实现和保护个人的财产利益,法律的首要目标就是维护财产权。应该说,近代法治国家保障财产权的公共职能(公益)与财产权是同一的。难怪孟德斯鸠认为,“公共的利益永远是:每一个人永恒不变地保有民法所给予的财产”。(51)所以财产权转变为某个公益,再以这个“公益”和限制财产权的公益作一比较是完全可行的。

(二)财产权代表的公益与限制私益的公益相比较

在利益比较之前,先要搞清楚作为比较一方的财产权所代表的公益在不同的语境下的不同含义和作为比较另一方的限制财产权的公益在不同的语境下的不同含义,然后确定其中的具体含义,才有以一定的标准进行比较的可能性。

图(2)

1.财产权所代表的公益在不同的语境下的不同含义

“财产权”在人类历史上是不断变化的,最初指的是“所有权”,以后,随着社会、政治、经济结构的急剧转变,对“财产权”即“所有权”的认识,发生了巨大的变化。以德国为例,“由传统的民法物权概念沿袭而来的‘(物体)所有权’,扩充到‘任何具有财产价值的私权利’。因此,任何具有财产价值的请求权,即可包括入宪法本意的所有权保障范围之内……准此,所有具有财产价值的私权利,例如(物权的)所有权,智慧财产权(著作、出版及专利权),债权以及其他私法的权利,皆可归入属于基本法保障范围之内”。这样,“财产权保障的范围扩张到一切的私权利之上”。不仅如此,财产权的范围还延伸到“任何公法之权利,只要具有财产之价值”,这虽然引起了不小的争议,但是,还是有部分公法上的财产权纳入宪法所有权保障的范围。(52)

财产权概念从所有权,扩展到他物权、债权、知识产权和其他私法上的财产权,甚至还包括一部分公法上的财产权。但是,形式各异的财产权所代表的公益是有所不同的,应视语境或情境而定。首先,财产权的标的不同所代表的公益的种类和分量也不同。2004年宪法修正案第20条规定:“国家为了公共利益的需要,可以依照法律规定对土地实行征收或者征用并给予补偿。”修正案第22条第3款还规定:“国家为了公共利益的需要,可以依照法律规定对公民的私有财产实行征收或者征用并给予补偿。”同样是财产权的征收或者征用,我国宪法却用两个条文来加以规定,除了我国特殊的政治制度和经济制度的考量外,恐怕与这两个财产权的标的所代表的公益的种类和分量的不同有莫大的关系。毕竟土地的所有权和使用权关系到民众的最根本的生存权问题,一旦这些权利不保,必定会对社会和国家稳定带来巨大的冲击,从而危害重大的公益。而其他的财产权所代表的公益就要小得多了。所以,貌似相同的条文,其蕴含的利益是有天壤之别的,不可一概而论。而且同样是土地这个标的,一些人以此为生,一些人纯粹为投资,它们背后的公益都有巨大差异。其次,财产权的不同种类代表的公益也有所不同。以物权和债权为例,一般情况下,“物权优于债权”,这意味着物权所代表的公益要比债权所代表的公益要大。但是,在一些例外的情况下,“债权优于物权”,在交易的过程当中,保护善意第三人的债权利益,它所代表的交易安全这个公共利益,就要优于个别物权所代表的公益。再次,财产权的性质不同也会影响到其代表的公共利益。财产权如上所述分为公法上的财产权和私法上的财产权。一般说来,公法上的财产权所代表的公益要比私法上的大得多,因为其中牵涉到政府公信力的问题。综上所述,财产权的标的、种类和性质的不同会影响到它所代表的公益,不能一刀切,应该具体问题具体分析,把财产权放在不同的语境或情景下去考察它所代表的公益种类和分量,并为价值比较提供科学合理的基础。

2.限制财产权的公益在不同的语境下的不同含义

财产权的社会义务性一直与财产权制度如影相随,而且财产社会义务有进一步加强的趋势。但是,这也产生了一个重要的问题,即财产权的一般社会义务和征收如何区别的问题。(53)但是,不管财产权的社会义务和征收或征用财产权如何区分,它们对财产权的限制、干涉甚至剥夺在立法上都是以公共利益为理由的;尽管公共利益在法律当中应用非常广泛,但是它的作用和意义并不是完全相同的。我国台湾学者陈新民曾经对公共利益在法律中的作用进行了探讨,他把它分为三类:“(1)积极性的条款,即期待立法者及其他国家权力机构能以积极之作为来促进公益实现;(2)消极性的条款,即将公共利益作为限制人们行为的理论,防止公益受到侵害;(3)中性的条款,即不对公益之增进采取积极或消极的态度,而纯粹以中性出现。”(54)我们认为,中性的条款极为罕见,而且即使存在,由于“中性”的特点决定了这样的条款不会对财产权有什么实质上的影响,基本上可以忽略不计。以下探讨前两类公益条款的具体含义。

第一种是个人的合法财产权的行使并不影响他人权利的行使,也不直接影响公共利益,但国家为了追求和实现公共利益可以对财产权进行干预。除2004年宪法修正案第20条、第22条第3款以“公共利益的需要”征收或征用财产权外,1994年《城市房地产管理法》第19条规定:“国家对土地使用者依法取得的土地使用权在出让合同约定的使用年限届满前不收回;在特殊情况下,根据社会公共利益的需要,可以依照法律程序提前收回,并根据土地使用者使用土地的实际年限和开发土地的实际情况给以相应补偿。”1990年修订的《中外合资经营企业法》第2条规定:“国家对合营企业不实行国有化和征收;在特殊情况下,根据社会公共利益的需要,对合营企业可以依照法律程序实行征收,并给以相应补偿。”这种规定实质上是为行政机关的行为确定边界,行政机关可以在追求公共利益的前提下限制、干涉财产权。

这里所讲的“公共利益的需要”或“社会公共利益的需要”并不是一般的公共利益,而是公益广泛概念之中“质”上要求较严格的,也就是经过选择的、重大的、特别的公益(55),才属于所谓的“公共利益的需要”或“社会公共利益的需要”。1950年德国巴登邦的高等法院在一次判决中认为,并非所有的公共利益,都是作为征收借口的“公共福祉”,尽管为了达到国家及其他公共任务,国家考虑这些任务而采取的措施,符合公共利益的需求,但是,并不一定能满足“公共福祉”的要件。这个判决表明,政府为了解决公共财政所采行的措施,其目的虽可以符合公益,但是,仍不能认为符合“公共福祉”。所以以政府牟利为目的的国库利益不属于这里所讲的“公共利益的需要”或“社会公共利益的需要”。

那么,以什么标准来判断“重大的、特别的公益”呢?苏特试图以“直接受益”来界定,直接受益是“公众借着一个公益征收可以直接获得利益而不须先透过私人之获利,公众才获利”。(56)这个标准其实就是公用征收的概括,它强调的是被征物的直接公用性。它虽然简单明了,但是遗漏了一些重大的、特别的公益。如威玛宪法第155条第2项规定:“为了满足住宅之需要,奖励移植、开垦以及振兴农业之目的,得征收必要之土地。”这就是一个典型的非公用的公益征收,国家在征收私人的土地后,将再度转移给另一个私人,从而来解决战后房荒的社会问题,显然,这是一种着眼于社会政策的土地再分配,是一种重大的公益。

另外,在紧急状况下,为了克服政治、经济和国家安全等方面的危机,对财产权的征收或征用都可以视为有益于公众的重大利益。例如在战时对原料的限价收购、国家长江防洪指挥部命令拆迁武汉市建在长江边和河道上的多栋房屋、捕杀“禽流感”疫区的家禽等。还有,一些通过人民选择的长远公益如环境利益,在一定的条件下,也可以成为重大的公益。

第二种是当个人财产利益违法地直接地妨碍公共利益时,国家对其权利的干预就成为行政机关的职责。我国宪法第51条规定:“公民在行使自由和权利的时候,不得损害社会的利益。”1995年《商业银行法》第8条规定:“商业银行开展业务,应当遵守法律、行政法规的有关规定,不得损害国家利益、社会公共利益。”1988年制定的《中外合作经营企业法》第3条规定:“合作企业必须遵守中国的法律、法规,不得损害中国的社会公共利益。”这些规定的实质在于以公共利益对个人权利的行使划定边界,个人财产利益在违反公共利益时,不受法律保护。如上所述,不受法律承认的财产利益,自然就丧失与公益比较的资格,甚至可以这样说,正是因为它与公益抵触而不受法律保护,那么,它也就没有也不可能代表某个公益。

同样是公益,一个是政府所追求的公益,并且可以此来限制、干涉甚至剥夺公民的合法财产权,另一个是用来判断财产利益合法与否的标准,我们在征收或征用中所讲的“公益”只能是前者,而非后者。而且就是政府“所追求的利益”也不是统统都可以成为重大的能对财产权进行限制、干涉甚至剥夺的公益,应该逐一辨别。这是我们研究公益中不得不考虑的问题。

3.公益在什么条件下可以限制私益(财产权)

财产权所代表的公益在不同的语境下的不同含义和限制财产权的公益在不同的语境下的不同含义,一经确定就可以加以比较。“任何一个公益的产生,必定有一个(或数个)背后之价值要素,而且,这些价值要素可溯源至宪法的理念,因此,在解决这些公益的冲突时,根本之计,可在这些价值要素之间,作一个‘价值的比较’。”(57)那么以什么标准来决定这些价值标准的优先次序呢?“克莱认为,这个价值标准并没有一个绝对的最优标准,而是必须比较彼此的价值之后才产生。”“必须以价值标准所带来之质与量来作判断之标准。最先次序的价值,必须是量最广,而且,也是质最高。”而“量最广”、“质最高”要由“生活依赖的强度来予以界分”,“人类生活的基本要素(衣、食、住等)是最重要的”。(58)

但是,“量最广、质最高”的公益是经常处在变动之中的,“在国家、社会濒于衣、食俱缺之窘境,将急于求富之经济发展,列为最优之公益(或公益标准),可予赞同。惟国家已摆脱穷困,迈入富庶之境后,公益的概念也应随之改变。基于生存权及人性尊严的利益,例如环境权(涉及生存的环境)及劳动基本权利(涉及劳工之人类尊严)所可达到之公益(及其价值),因高于基于国家困境时代所强调的经济发展之公益价值”。(59)

由于“量最广、质最高”具有模糊性、不确定性和变动性,因此只能在个案当中对冲突的价值进行衡量,拉仑兹指出:“之所以必须采取‘在个案中之法益衡量’的方法,……正因为缺乏一个由所有法益及法价值构成的确定阶层秩序,由此可以像读图表一样获得结论。”(60)

当然,由于个案衡量也不是纯主观的,必须确定一些客观的标准,而这些标准往往源于宪法价值秩序和原则。拉仑兹归纳出了一个解决冲突的原则:“(1)首先取决于——以基本法的‘价值秩序’——依此涉及的一种法益较他种法益是否有明显的价值优越性。他认为,相较于其他法益(尤其是财产性的利益),人的生命或者人性尊严有较高的位阶。(2)当涉及位阶相同,或所涉及的权利如此歧义,以至根本无从作抽象的比较时,一方面取决于应受保护法益被影响的程度,另一方面取决于假使某种利益须让步时,其受害程度如何。(3)最后尚须适用比例原则、最轻微侵害手段或尽可能微小限制的原则。”(61)拉仑兹的第(1)原则涉及我们这里讨论的价值比较标准和位阶,第(2)和第(3)原则涉及后面我们即将讨论的比例原则、补偿原则和辅助原则对利益比较的影响。

具体到财产权,“人民合法地取得财产权以及行使该财产权,是有益于公共利益,也就是说财产的私使用性是合乎公共利益之需求,这是一个现代国家之宪法理念,以尊重基本权利之制度,即属公益之要求也。但在征收之个案时,‘私使用原则’必须被放弃,是为征收之公益目的之故而如此,则必是征收公益是高于一般公益的‘私使用性’原则”。而这个征收的公益目的之所以会高于一般公益的“私使用性”原则,“是以立法者斟酌该征收公益能予社会带来更高价值的公益所致”。而这种“‘更高’的公益价值,并非是数量的问题,也就是非受益人多少之问题,而是被征收之目的之‘质’的问题。而且,这个‘更高价值’的认定,是立法者的职责,仔细斟酌国家所必须达到的任务及尊重人民基本权利的特质(尤其是财产基本权利)之后,以立法的方式来决定”。(62)

(三)影响利益比较的三个原则

如果说,以上所述主要侧重利益双方在不同语境或情境下的不同含义和限制财产权的公益在什么条件下才具有比较优势来分析问题的话,在这里,我们试图从利益比较的关系着眼,寻找出影响利益比较的一些其他规律性因素。应该说,从限制财产权的公益和财产权及其所代表的公益比较的关系来说,这涉及比例原则、补偿原则和辅助原则,其中后两个原则是对比例原则的补充。

1.比例原则

比例原则着眼于手段和目的之间的关系。在公益的追求与财产权的保障出现冲突时,比较限制财产权的公益和财产权所代表的公益的大小,选择对财产权及其代表的公益进行限制,但这种限制必须合乎比例,不可以任意和漫无边际:(1)必须符合妥当性原则。应当确定这种对财产权及其代表的公益的限制,是能够促成公共利益实现的,应该说,这点比较容易满足,任何限制手段都会或多或少有益于公益。(2)必须符合必要性原则。在多个可以选择的实现公共利益的限制财产权的手段中,所选择的手段所造成的侵害应该是最小的。(3)必须符合均衡性原则。财产权及其所代表的公益和限制财产权的公益之间合乎一定的比例,也就是说前者应该小于后者。这就是我们前面所讲的限制财产权的公益在质和量上要高于财产权及其所代表的公益。以上对比例原则的分析表明,对利益比较关系及其结果会产生实质的不确定的影响的主要是必要性原则。何时为“必要”?又何时为不“必要”呢?

应当根据以下三个原则进行判断:第一,最后手段原则。“公益征收既是因为国家需要土地为公益所需,才会征收私人产业,如果国家手中拥有土地可以使用时,就不可以征收人民土地,否则,国家吝惜手上的拥有之土地,另一方面强制征收私人之土地,为供社会建设之用,是有违征收乃‘最后手段’之原则。”(63)第二,最温和手段原则。“德国实际的征收法律,便有‘协议价购’制度,行政机关有义务于实施征收以前,先行‘协议价购’该欲行征收之标的物。”(64)第三,最小损害手段原则。存在诸多限制财产权的手段时,只能选择对当事人影响最小的手段。最后手段原则和最温和手段原则仅仅是其中的表现形式而已,如国内学者所指出的,“在对公益概念有多种解释时,应当选择一个对相对人最为有利的解释”(65)也是表现形式之一。

2.辅助性原则

辅助性原则早在教皇的《四十年通谕》中就将其称为“至高的社会—哲学原则”,它指的是“不让个人做可以靠自己的努力完成的事而将其交给社会,是一个严重的错误,同样,将较小和次一级的机构可以完成的工作,指派给更高一级的大机构去做,也是不正当的,同时也是巨大的灾难,是对正当秩序的扰乱”。(66)辅助原则原来主要适用在个人权利无法自己实现时,才由国家给予辅助。后来德国学者福斯多夫在提出“生存照顾”以后,也认为“生存照顾”也要适用辅助性原则,即“生存照顾是当社会不能凭己力维持‘稳定’时,国家才扮演的一种‘国家补充功能’”,也就是,“当个人之力无法达到照顾自己时,国家公权力才介入”。(67)辅助性原则与必要性原则有相同之处,“在基本权保障之层面上,补充性原则往往系以比例原则中之必要性原则形式加以体现,而形成补充性原则与比例原则间之紧密关联性”。(68)但是,辅助原则侧重的是个人无法实现利益时,由国家来帮助;而必要性原则指的是政府自己有多种实现手段,选择损害最小的手段而已。

“辅助性原则确认了公民权利的优先性,公民通过最大化自己的利益来间接地推动公共利益的发展,把公共权力只是实现公共利益的补充。”(69)换句话说,“国家追求、实现公益的行为,必须在社会的个人,凭自己的努力,都无法获得利益,也因此使公益无法获得时,方得为之”。(70)国家追求公共利益的行为适用辅助性原则,就是要否定政府动不动就以公共利益的需要,来限制公民的财产权。凡是不符合辅助性原则的国家行为,在利益比较的过程当中往往会因为政府所追求的公共利益分量不够而不得不退让。

3.补偿原则

我国现行宪法和法律都规定对财产的征收一概要进行补偿。在国外也不例外,德国基本法,为了确保人民在征收的过程当中不受侵犯,也规定了补偿条款。这种把征收和补偿捆绑在一起的规定条款,在德国叫“唇齿条款”,它指的是,财产的征收,只有依据法例,并且该法例在同时必须要规定征收补偿的内容,才允许进行征收。这种“无补偿即无征收”的规定,正如德国学者所言:“在宪法的体系中,财产权保障、征收和补偿三者,不仅在经济上,也在法律上,都已融为一体(三位一体),而不可分离。”(71)“‘唇齿条款’的功能是在于保障人民的财产基本权利。因而,补偿是一种征收行为的许可要件之一。”(72)征收和补偿密不可分的关系是毋庸置疑的,但是,补偿在征收决定作出以前的利益比较过程中会不会产生实质性的影响?我们认为,这种影响是客观存在的。如前述的必要性原则要求对当事人的最小损害,而通过补偿往往可以最大限度地减少当事人的损害,从而减少对财产权所代表的公共利益的影响,所以补偿制度可以改变利益比较的天平,从而有利于限制财产权决定的作出。当然,补偿的标准是有所不同的,它们对利益的比较也会产生不同的影响。目前补偿标准有三种:全额补偿、适当补偿和公平补偿。如德国高等行政法院1938年1月15日判决认为,若是被征收人是依赖被征收土地而生存的(指农业方面),则征收补偿必须使被征收人有能力获得另一个相当的土地的能力。这就是典型的全额补偿,它对当事人财产权及其代表的公共利益的影响相对较少,其利益比较过程比较简单。如果是公平补偿,特别是适当补偿,由于对当事人财产权及其所代表的公共利益的影响较大,利益比较过程相对复杂,必须在限制财产权的公共利益具有明显优势的时候,限制财产权的决定才能作出。

这几年,我国拆迁征地所引起的种种问题,有许多就是因为无视“必要性”原则、公平补偿原则和辅助性原则导致民众对拆迁征地的正当性甚至目的产生质疑。许多地方政府为了发展经济、美化市容而对百姓赖以生存的土地和房屋进行征地拆迁,应该说,发展经济和美化市容都是为了追求公益,但是,为达到这一目的,完全可以通过其他手段和方法,或者给民众充分补偿和鼓励民众自己完成来实现,是否有必要进行征地拆迁,这是我们不得不深思的。

【注释】

(1)江必新,1956年生,男,湖南高级人民法院,院长,中南大学、湘潭大学和中国政法大学教授、博士生导师,博士;杨科雄,1976年生,男,西北政法大学(710063),讲师,中国政法大学博士生。

(2)洪谦.论逻辑经验主义[M].北京:商务印书馆,2005:89.

(3)洪谦.论逻辑经验主义[M].北京:商务印书馆,2005:101.

(4)洪谦.论逻辑经验主义[M].北京:商务印书馆,2005:104.

(5)洪谦.论逻辑经验主义[M].北京:商务印书馆,2005:130.

(6)[美]布坎南,塔洛克著,陈光金译.同意的计算——立宪民主的逻辑基础[M].北京:中国社会科学出版社,2000:2.

(7)[美]布坎南,塔洛克著,陈光金译.同意的计算——立宪民主的逻辑基础[M].北京:中国社会科学出版社,2000:21.

(8)[美]布坎南,塔洛克著,陈光金译.同意的计算——立宪民主的逻辑基础[M].北京:中国社会科学出版社,2000:12.

(9)[美]布坎南,塔洛克著,陈光金译.同意的计算——立宪民主的逻辑基础[M].北京:中国社会科学出版社,2000:311.

(10)[美]布坎南,塔洛克著,陈光金译.同意的计算——立宪民主的逻辑基础[M].北京:中国社会科学出版社,2000:309-310.

(11)[美]布坎南,塔洛克著,陈光金译.同意的计算——立宪民主的逻辑基础[M].北京:中国社会科学出版社,2000:2.

(12)[美]布坎南,塔洛克著,陈光金译.同意的计算——立宪民主的逻辑基础[M].北京:中国社会科学出版社,2000:14.

(13)[美]布坎南,塔洛克著,陈光金译.同意的计算——立宪民主的逻辑基础[M].北京:中国社会科学出版社,2000:3.

(14)[美]布坎南,塔洛克著,陈光金译.同意的计算——立宪民主的逻辑基础[M].北京:中国社会科学出版社,2000:26.

(15)[美]布坎南,塔洛克著,陈光金译.同意的计算——立宪民主的逻辑基础[M].北京:中国社会科学出版社,2000:5.

(16)[美]布坎南,塔洛克著,陈光金译.同意的计算——立宪民主的逻辑基础[M].北京:中国社会科学出版社,2000:311.

(17)林立.法学方法论与德沃金[M].北京:中国政法大学出版社,2002:279.

(18)[英]哈特,张文显等译.法律的概念[M].北京:中国大百科全书出版社,1996:14.

(19)详见[英]奥斯丁,杨玉成译.语言现象学与哲学[M].北京:商务印书馆,2002:26.

(20)[英]哈特,张文显等译.法律的概念[M].北京:中国大百科全书出版社,1996:126.

(21)[英]哈特,张文显等译.法律的概念[M].北京:中国大百科全书出版社,1996:15.

(22)[英]哈特,张文显等译.法理学与哲学论文集[C].北京:法律出版社,2005:289.

(23)[英]哈特,张文显等译.法理学与哲学论文集[C].北京:法律出版社,2005:289-190.

(24)[英]哈特,张文显等译.法律的概念[M].北京:中国大百科全书出版社,1996:18.

(25)[英]哈特,张文显等译.法理学与哲学论文集[M].北京:法律出版社,2005:53.

(26)王景斌.公共利益之界定:一个法理学视角[J]//修宪之后的中国行政法——中国法学会行政法研究会2004年年会论文集[C].北京:中国政法大学出版社,2005:509.

(27)陈新民.德国公法学基础理论[M].济南:山东人民出版社,2001:185.

(28)详见城仲模.行政法之一般法律原则(二)[M].台北:三民书局,1991:158.

(29)陈新民.德国公法学基础理论[M].济南:山东人民出版社,2001:200.

(30)沃尔夫等,高家伟译.行政法[M].北京:商务印书馆社,2002:326-329.

(31)陈新民.宪法基本权利之基本理论[M].台北:三民书局,1991:177.

(32)黄异.行政法总论[M].台北:三民书局,1992:11.

(33)朱维究,吴小龙.论公共利益的公法保护[J]//修宪之后的中国行政法——中国法学会行政法研究会2004年年会论文集[C].北京:中国政法大学出版社,2005:481.

(34)详见陈新民.德国公法学基础理论[M].济南:山东人民出版社,2001:185-187.

(35)陈新民.德国公法学基础理论[M].济南:山东人民出版社,2001:202.

(36)详见林立.法学方法论与德沃金[M].北京:中国政法大学出版社,2002:292-293.

(37)转引[英]哈特著,张文显等译.法理学与哲学论文集[C].北京:法律出版社,2005: 292.

(38)[英]哈特著,张文显等译.法理学与哲学论文集[C].北京:法律出版社,2005:29.

(39)[英]哈特著,张文显等译.法理学与哲学论文集[C].北京:法律出版社,2005:53.

(40)刘莘,陶攀.论公共利益的意义初探[J]//修宪之后的中国行政法——中国法学会行政法研究会2004年年会论文集[C].北京:中国政法大学出版社,2005:473.

(41)[法]卢梭,何兆武译.社会契约论[M].北京:商务印书馆,1963:29,39.

(42)杨临宏.试论公共利益[J]//修宪之后的中国行政法——中国法学会行政法研究会2004年年会论文集[C].北京:中国政法大学出版社,2005:586.

(43)敖双红.论公益与私益关系的定位[J]//修宪之后的中国行政法——中国法学会行政法研究会2004年年会论文集[C].北京:中国政法大学出版社,2005:595.

(44)敖双红.论公益与私益关系的定位[J]//修宪之后的中国行政法——中国法学会行政法研究会2004年年会论文集[C].北京:中国政法大学出版社,2005:597.

(45)杨临宏.试论公共利益[J]//修宪之后的中国行政法——中国法学会行政法研究会2004年年会论文集[C].北京:中国政法大学出版社,2005:584.

(46)敖双红.论公益与私益关系的定位[J]//修宪之后的中国行政法——中国法学会行政法研究会2004年年会论文集[C].北京:中国政法大学出版社,2005:594.

(47)[美]庞德著,沈宗灵、董世忠译.通过法律的社会控制·法律的任务[M].北京:商务印书馆,1984:37.

(48)[美]庞德著,沈宗灵、董世忠译.通过法律的社会控制·法律的任务[M].北京:商务印书馆,1984:37.

(49)陈新民.宪法基本权利之理论基础[M].台北:元照出版公司,1999:155.

(50)黄学贤.公共利益若干法律问题探讨[J]//修宪之后的中国行政法——中国法学会行政法研究会2004年年会论文集[C].北京:中国政法大学出版社,2005:577.

(51)[法]孟德斯鸠.论法的精神[M](下).北京:商务印书馆,1997:189-190.

(52)参见陈新民.德国公法学基础理论[M].济南:山东人民出版社,2001:407-410.

(53)详见陈新民.德国公法学基础理论[M].济南:山东人民出版社,2001:427-431.

(54)陈新民.公共利益的概念[J]//宪法基本权利之基本理论[M](上).台北:三民书局,1992:131.

(55)陈新民.德国公法学基础理论[M].济南:山东人民出版社,2001:419.

(56)陈新民.德国公法学基础理论[M].济南:山东人民出版社,2001:475.

(57)陈新民.德国公法学基础理论[M].济南:山东人民出版社,2001:202.

(58)参见陈新民.德国公法学基础理论[M].济南:山东人民出版社,2001:203.

(59)陈新民.德国公法学基础理论[M].济南:山东人民出版社,2001:204.

(60)[德]拉仑兹,陈爱娥译.法学方法论[M].北京:商务印书馆,2004:279.

(61)[德]拉仑兹,陈爱娥译.法学方法论[M].北京:商务印书馆,2004:285-286.

(62)参见陈新民.德国公法学基础理论[M].济南:山东人民出版社,2001:478.

(63)陈新民.德国公法学基础理论[M].济南:山东人民出版社,2001:481.

(64)陈新民.德国公法学基础理论[M].济南:山东人民出版社,2001:426.

(65)刘莘,陶攀.论公共利益的意义初探[J]//修宪之后的中国行政法——中国法学会行政法研究会2004年年会论文集[C].北京:中国政法大学出版社,2005:477.

(66)[德]胡贝尔图斯·米勒·格勒林著,徐会玲译.自由主义政策的社会纬度[M].九鼎公共事务研究所,2003:9-10.

(67)详见陈新民.公法学札记[M].北京:中国政法大学出版社,2001:85-86.

(68)詹镇荣.民营化法与管制革新[M].台北:元照出版公司,2005:287.

(69)彭云业,瓮洪洪.行政法上的公共利益[J]//修宪之后的中国行政法——中国法学会行政法研究会2004年年会论文集[C].北京:中国政法大学出版社,2005:620.

(70)陈新民.德国公法学基础理论[M].济南:山东人民出版社,2001:189.

(71)详见陈新民.德国公法学基础理论[M].济南:山东人民出版社,2001:426.

(72)陈新民.德国公法学基础理论[M].济南:山东人民出版社,2001:495.

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。