第二章 主要发达国家和地区农业合作社法律制度

西方国家普遍存在合作社这一经济组织形式,许多国家和地区也有关于合作社的法律制度。在农业领域,是合作社这种组织形式具有特别优势的一个领域。本章主要就一些国家和地区的农业合作社法律制度作简要介绍和分析,为完善我国农业合作社法律制度提供一些借鉴。

一、美国农业合作社法律制度

(一)美国农业合作社概况

美国农业合作社有较长的历史,合作经济在美国经济中占相当大的比重。据美国农业部的统计,到2006年,美国农民合作社的数量达到了2 893家,社员总数超过了260万,超过了美国家庭农场的总数,一个农场主往往加入到多个合作社中。合作社的总资产达到470亿美元,销售总额超过1 200亿美元,合作社吸纳的雇员达到了18万人。合作社产品的市场份额达到了28%,其中奶制品超过了80%。农业投入供给品的市场份额为26%,其中,化肥、石油分别超过了45%。[1]

明尼苏达、北达克塔、威斯康星、德克萨斯和爱荷华等州是农业合作社盛行的州。明尼苏达州拥有的合作社数量最多,其次是北达克塔州和德克萨斯州。

美国农业合作社的主要分类:(1)市场销售合作社。市场销售合作社出售社员的农产品,该类合作社数量占全部合作社的50%。(2)农业供应合作社。农业供应合作社向社员供应农业生产所需的生产资料、农业机械和设备、建筑材料,该类占合作社的38%。(3)服务合作社。服务合作社提供与农业经营相关的特别服务,如札棉、货车运输、仓储、烘干、播种等。有些合作社是代表农场主集体进行谈判的合作社。[2]

(二)美国农业合作社法律

1.立法体例

美国是联邦制国家,各州在商事方面均享有立法权,一般都制定有关于民商事主体的法律,如公司法、合伙法等。合作社和公司之间有不少相同之处,因此,各州一般有自己的合作社法,合作社法中一般会提到州的一般商业公司法,或者非营利公司法,以填充合作社法的漏洞。

美国的各州做法不统一,有的州有专门的农业合作社法,也有的是一般的合作社法,再加上专门的合作社法。各州的合作社法大多可以追溯到19世纪中期到20世纪早期。合作社和农业合作社法律发展的不统一,许多州的法律有不少不同,大多数制定于1910年到1925年之间。

美国国会1922年2月18日通过的Capper-Volstead Act(《卡帕·沃尔斯坦德法》)对于美国的合作社发展和各州合作社法的制定起到了非常重要的作用,被称为合作社法律大宪章。该法律并不是直接规定合作社这种组织,但确实对于农产品生产者组织成合作社作了规定。该法律主要是从反托拉斯的立场出发,规定符合法律规定条件的农业合作社可以豁免适用反托拉斯法,为了这一目的而规定的合作社的条件此后也成为美国合作社的重要法律标准。为了获得豁免,合作社需要具备这些条件:(1)为了作为农产品的生产者的社员的相互利益而运营;(2)办理非社员产品的价值不得超过办理社员的产品的价值;合作社还可以选择满足下列条件或其中之一:第一,任何社员不得享有多于一票的投票权,而无论其拥有的社员份额或者资本份额的多少;第二,以资本或者股份为根据支付的红利每年不得超过8%。这些条件也成为大多数州农业合作社法的内容。在满足这些条件的情况下,合作社的具体法律组织形式可以是多种多样的。

1927年美国农业部制定了一个非股权的合作社示范法。大约7个州采纳了该版本。最广泛地被采纳的示范文本限于农业部示范法的Bingham ACT。

1936年NCCUSL(The National Conference of Commissioners on Uniform State Laws,统一州法全国委员会)颁布了一个统一农业合作社法,这是特别为农业生产者设计的示范法,犹他州采纳了该法。根据该法,组织合作社的程序和其他公司是相同的,不同的地方在于股本限于社员出资,对红利的支付也有限制。关于农业合作社的定义,美国农业部RBS(The Rural Business-Cooperative Service)在确定一个社团是否为农业合作社时有四项标准:社员限于农产品和水产养殖的生产者和这些生产者的协会;合作社的社员限于一个投票权而不论其拥有的股份额或者资本额,或者合作社对股本或社员资本支付红利不超过每年8%,或者不超过其所在州规定的比率(如果该州规定比率较高);与非社员的业务不超过与社员的业务;合作社运营是为社员的相互利益并在惠顾的基础上向社员提供利益。

2.合作社法的一般内容

(1)合作社的设立。多数州的法律规定5个或以上的个人,年满18岁并从事农业或者两个以上的从事农业的合作社可以组成合作社。美国得克萨斯州民事法律第九编《非盈利、合作社、宗教和慈善组织》(Chapter 9.Non-Profit,Cooperative,Religious And Aritable,简称《非盈利法人法》)规定,5个或以上的自然人或者两个以上社团可以组成合作社。

(2)合作社的资本。合作社的资本首先来自于社员的出资,但是数额通常很小。因此,合作社在运作过程中面临融资的问题。一般的解决方法是,社员投资,将合作社的利润的一部分留在合作社,也可以通过贷款获得资金,也可以采用发行优先股的方式融资,优先股的持有者不享有表决权,很多情况下优先股的购买者就是社员。还有一种融资方式是单位资本提成,即合作社向其社员出售商品是按一定比例加价或者在购买社员成品时扣除一定比例的应付款,提成的数额计入社员的账户中。[3]融资结构和合作社的运行管理是大多数合作社法强调的。有些州的法律仅适用于非股权的合作社,但是大多数州的法律适用于有资本股(Capital Stock)或者没有资本股的合作社。认购、支付、对所有权的限制、对社员股本转让的限制是合作社法中共有的条款。在大多数法律中规定了优先股(Preferred Stock)。许多州的法律中规定的资本结构其他方面有:股份的数量和其价值,对资本股份红利、公积金和股份赎回的限制。[4]

合作社银行(Bank for Cooperatives)是合作社资金的重要来源。历史上,美国联邦政府对这些银行有无息资金的投入,可以发行免息债权的方式融资。但是1968年这些补贴都取消了。[5]

(3)合作社的投票制度。州的法律一般来说和合作社的一般原则一致。多数州法律规定一人一票的投票原则,不管社员当前或下一年的惠顾量、社员的资本贡献量。这一规定和统一合伙法的默认投票制度类似。明尼苏达州的农业合作社法律规定,惠顾社员通常采取一人一票的方式投票,但是章程也可规定按照惠顾份额计算的比例投票。章程也可以限制社员转让社员资格。该州2003年5月通过的一个新法律(Minnesota Statute the Chapter 308B.Cooperative Associations)允许存在两类社员:一类是基于对合作社服务的利用(惠顾);另一类是投资社员,这有利于合作社筹集资金。惠顾类社员对收益的财产权利一般不低于60%,如社员同意可以更低但不得低于15%,无论社员的投资是否超过15%,惠顾社员在董事会的投票权至少为50%,并且可以提高该比例。

(4)合作社的收入分配。合作社和其他形式的商业组织的关键区别是,合作社按照其社员利用合作社服务的程度分配收入。也就是在社员和合作社之间业务数量的基础上分配收益。这个功能与合作社使社员利益最大化的目标以及合作社是社员业务经营延伸的理念是一致的。在实践中,有一些合作社没有根据合作社法成立,但基本遵循合作社的原则运行。多数州法律也允许非社员利用合作社,来自非社员的收入成为非社员惠顾。合作社应当留存一定收益作为公积金。在分配收益时,可以采用现金方式和其他方式如股份等。

3.税法与合作社

在美国,税法对公司的形式有重大的影响。同样,税法也是合作社法律的间接渊源。因为合作社的日常运作常常受到州法和合作社的税收待遇之间独特的互动的调整和限制。美国国内收入法典T章(Internal Revenue Code,IRC)规范大多数农业合作社包括IRC521条之下的受豁免合作社。

在满足某些法律规定的条件的情况下,合作社获得待遇保留惠顾回报就好像保留的资金已经被分配该惠顾者,被合作社抵扣,作为惠顾者的通常收入,然后又投入合作社。这种待遇的条件包括,惠顾者同意确认为了税收的目的已经收到全部惠顾回报,即使他没有以现金或者票据的方式收到。在521条之下的合作社有资格作为豁免农业合作社享有T章规定的税收待遇之外的一些税收利益。豁免不是豁免收入税,而是允许对于基于资本的分配(与基于惠顾的分配相对)和基于惠顾的对非惠顾收益的分配予以抵扣。

根据521条有资格获得豁免的农业合作社有特定要求和一些限制。条件之一:该组织必须是一个农场主或者水果种植者或者类似的在合作的基础上组织和运作的社团,并且目的是销售社员的产品或其他产出,或者为了购买供社员使用的物资或设备等。

美国国内所得税法免除合作社的双重纳税义务,税负低于一般的商事公司。如果合作社将当年盈利以现金的形式分配社员,这部分盈利可以免交公司所得税,而取得红利的个人社员按照税法缴纳个人所得税。留存未分配利润则缴纳公司所得税;但是,如果合作社准备在下一年将该红利分配给社员,也可以将红利分配到每个社员名下按个人所得税率交纳个人所得税视同分配但暂时留在账上,在下一年实际分配时不再缴纳任何税。

合作社如果发行了优先股,只要股息率低于8%,合作社仍可以享有上述待遇。但是,合作社发行的优先股的股息,不能享有这种待遇。合作社要对这部分收入缴纳公司所得税,取得股息的人缴纳个人所得税。

有些州的法律规定,合作社可以免交特许税、执照税和营业税等。

4.反垄断法与合作社

州法和税法不是惟一影响合作社形态的法律,联邦反托拉斯法鼓励债务筹资计划,豁免证券管制是合作社法的重要特点。1922年国会通过的《卡帕·沃尔斯坦德法》,使农业合作社从反垄断法中被豁免出来。该法规定:美利坚合众国参众两院规定,凡从事于农产品生产的农场主、种植业主、牧场主、奶农、坚果或水果生产者可以采取股份的或非股份的合作社、公司或其他形式组织起来,进行集体的加工、包装、处理和在州际及国际贸易中销售他们所经营的那些产品。当然这些组织必须符合合作社的条件,才能享受反垄断豁免。这项法律允许农业生产者参加集体行动,确定了农业合作社的合法联合地位。《卡帕·沃尔斯坦德法》通过4年后,国会于1926年颁布了《合作社销售法》,它规定农业生产者和他们的联合会可以合法地取得或交换过去、现在和将来的定价、生产和销售资料。1936年《罗宾逊—帕特曼法案》又规定合作社对惠顾资助金留成的支付不被视为非法回扣。

但是,最近几年,对于农业合作社是否应豁免适用反垄断法受到了质疑。美国司法部和农业部在2010年举行了系列研讨会、听证会讨论农业领域的竞争问题,尤其专注于农业合作社,研究《卡帕·沃尔斯坦德法》继续存在的必要性。对于固定价格协议、供应控制协议是否在《卡帕·沃尔斯坦德法》豁免范围争议较大。2007年司法部对美国柑橘、鸡蛋、土豆、蘑菇的生产者和销售集团发起了反垄断调查。在2008年到2009年一些合作社在一些州受到违反反垄断法的指控。[6]

5.新一代合作社(New Generation Cooperative)[7]

新一代合作社出现于1990年代。在1990年代前北达克塔州作为一个农业州,农业经济不景气,人口下降。但1990年代开始,这里出现了新型合作社。这种模式意味着深度的纵向一体化,农场主们通过出售加工的产品而不是原始农产品而获得大笔的收入。建立加工厂需要的大量的投入由农场主自己筹集,合作社采取封闭的社员制度。新合作社开始主要出现在北达克塔州和明尼苏达州,其后威斯康星、加利福尼亚、南达克塔州等也开始出现。在短时间内就出现了50个新合作社,可以称为“合作社热”。

新一代合作社有如下特点:集中于附加价值的加工;扩大使用股本作为资金来源;封闭的社员或者受限制的社员,甚至挑选社员;交货合同,强制规定社员交付特定品质和数量的产品的权利和义务。社员的股本根据建设工厂、加工和或产品的需要而限制(许多新一代合作社是封闭的,仍保持一个社员一票,保持生产者有效的控制,但同时为非生产者的外部投资者提供管制的“声音”。)。

1996年爱荷华州制定了特别为农业价值增加目的的合作社法。该法律以公司法为基础,其要求“农业实体”拥有至少60%的投票和财务权。该法进一步规定“被授权的人”拥有75%的投票和财务权利。

怀俄明州也通过了类似的法律《怀俄明州加工合作社法》,2001年生效。该州的法律是羊羔生产者推动通过的。允许生产者在合作的基础上获得羊羔、肉、毛和皮的加工和销售业务,使得羊羔产品更加适于销售。该种合作社能够获得税法上合伙企业的税收待遇。

Dakota Growers Pasta Company(DGPC)由北达克塔、蒙大拿和明尼苏达州的大约1 000户农场主所有。其在1993年开始经营,资本4千万美元。到1995年起生产50种不同种类的自有品牌的面食大约1亿磅。1997年其生产能力扩大了成为原来的两倍,通过出售部分股份获得5百万美元的资本。在2001年其又购买了两家加工厂,扩大了其生产能力。该合作社创造了大约200个工作岗位,在1995年为农场主带来了20%的年回报。其股份最初以3.85美元发行,到1999年其股份价值大约10美元。当然不是所有的合作社都获得如此的成功,但其确实是一个典范,2002年该合作社转制为一家公司。[8]

“附加值”是新合作社的关键词。传统的合作社一般只是销售大宗产品。新合作社市场是驱动的。为降低成本或者提高产品质量,有些合作社要求社员有一定的种植经验等。在一开始,其加工厂就足够大,能够在市场上有影响力。无论是农场还是合作社,生产技术都应当保持先进,以实现效率。如果社员不能根据合同提供足够的产品或者足够品质的产品,合作社从市场购进但相应社员应承担费用。

“附加值”的策略要求在生产和市场销售方面巨大的投资,农场主们需要支付大额的资金获得合作社的份额,每个社员大约5千美元到1.5万美元。

股份与产品(合作社从社员购买的农产品)的单位相联系,一个社员必须购买对应于其交货量的一定量的股份。一个股份的价值根据总投资和加工的原料总量之间的比例计算。

因为社员的封闭性,股份(交货合同)经过董事会的批准是可以交易的。这样就有一个股份的市场,其价值取决于对相应的合作社的业绩的预期。因为股份是可以交易的,全部的股权资本是固定的,所以银行可以提供优惠的信用条件。如果需要扩大业务,出售更多的股份,应主要出售给现有的社员,而不是其他农场主。为了防止一个社员主导合作社,有些新合作社规定了一个社员可以拥有的股份的数额限制。

合作社的利润根据社员的惠顾返还。因为交货和社员投资之间的比例是相等的,分红也是合乎社员投资的比例的。分红几乎全部是现金,只保留很少的公积金。有时向社区出售优先股。存在分红8%的限制和无投票权。

新一代合作社代表了一个有希望的模式。但由于经济和社会条件的局限,其运用到其他地方不一定成功。不能只照搬其中一些因素,所有因素组合在一起构成一个整体。

近年来,美国为了扶持新一代合作社的发展,及时制定了有关的法律及相应的支持措施:(1)法律保护与规范。美国不少州制定了与新一代合作社发展有关的法律与法规,保证了新一代合作社的规范运营。(2)财政支持。如在财政上拨出经费对新一代合作社社员进行培训,对合作社从事的加工业务进行补贴;给新一代合作社提供税收上的优惠等。(3)金融支持。美国政府为了鼓励新一代合作社的发展,为其发展制定了许多优惠的贷款政策。(4)组织支持。各种农村公共事业组织和其他社区组织,也对新一代合作社的发展提供了有力的支持。如美国北达科塔的农村电力合作社联合组织和农民信用服务公司、北达科塔农民联盟及其他一些合作社联合组成了北达科塔协调委员会。这个委员会通过宣传等一系列活动增强了人们对于新一代合作社的信心,在新一代合作社的发展过程中起到了积极的推动作用。[9]

二、德国的合作社法律制度

(一)德国合作社法概述

德国的合作社最早可以追溯到1847年,最早创建的合作社主要是农村储蓄和信用合作社、农业合作社。1889年第一部合作社法开始实施。合作社建立在自助、自管和自己责任原则上,其价值基础是民主、公正和团结。

德国的合作社法是一个综合性的法律,适用于各种类型的合作社,如农业合作社、信贷合作社、消费合作社、住房合作社等。农村合作社组织大约有3 000个,合作社向农民提供农业设备、收购农产品、加工农产品,例如有大约70%的牛奶是由合作社收购的。[10]

《德国合作社法》分为十章164条,包括合作社的组成;合作社的地位与其社员;代表和管理;审计和审计联合;个人社员的退出;合作社的解散和无效;清算程序和社员责任;责任数额;惩罚和罚款;最后条款。

根据该法的规定,合作社必须登记,其成员至少要有七人。合作社名称中必须标明合作社字样。合作社有独立的法律人格,可以独立享有财产、承担义务,获得财产或其他权利,起诉和应诉。除非另有规定,应被看作商法典上的商人。

合作社以其资产对债务负有限责任。章程可以规定合作社社员是否需要额外的出资对合作社债务负责及具体数额。

合作社的章程和董事会、监事会社员均应在登记机构登记。登记机构(法院)要将章程的主要内容公开。

德国的合作社法最近一次修改是在2006年,修改涉及最低资本要求、“投资”成员(“Investing”Members)的吸收等。该次修订主要是为了回应欧盟合作社指令的要求和增加本国法律竞争力的需要,以吸引合作社到本国注册。

2006年8月18日开始实施的欧盟合作社指令(The Regulation 1435/2003/EC on the Statute of European Cooperative Society),在该法律下成立的合作社称为欧洲合作社,该法律允许欧洲合作社跨国界的转移登记地,迁移办公地。该法规定了合作社的最低资本制度。为了扩大合作社的资本基础,该法允许成员国法律规定合作社可以吸收投资者,该投资者不利用合作社的服务。一些国家包括上述德国、荷兰、奥地利等国也允许本国的合作社吸收投资成员。该法规定了所有合作社成员平等投票权的原则,但也允许极少数的例外,投资而不利用合作社服务的成员投票权不超过总投票权的四分之一。该法也放弃了自我管理的原则,并未要求只有成员才可进入决策层或管理层,也就是说,非成员也可进入管理层。[11]

(二)合作社的章程

合作社必须有书面章程。法律规定了章程的必备条款。章程(Bye-Laws)应包括:名称、合作社总部地址;事业目的;详细规定社员在清算时如果债权人债权不能完全实现,社员是否有义务额外的出资。如果是,是否有一定金额的限制;详细规定社员大会的召开方式,谁主持大会,大会的通知是直接通知每一个社员还是在媒体上公告通知,详细规定合作社进行正式公告的方式,公告的媒体等。也可以包括其他事项:个人会员可以购买的股份数,每一社员有义务交付的股份的金额,应当确定数额并不得少于股份的十分之一;建立法定的公积金以弥补亏损,公积金建立的方式,特别是要规定特定比例的年度剩余划入公积金,最终要达到的最低数额。

章程可以包括一个条款具体规定一个社员可以获得多于一份的股份,可以限制一个社员可以获得的股份数和其他附加条件;章程也可以进一步要求社员必须购买超过一股的股份。强制参与必须对所有社员平等或者以社员利用合作社的程度为基础或者与社员的特定经济要素相关。章程还可以额外规定,合作社的存续期间;社员必须是限于居住在特定地区的;财务年度的规定,特别是关于与日历年度不一致的第一年的期间。特定事项必须由社员大会的超过简单多数的投票通过或者其他条件通过。业务扩展到非社员问题的规定。

社员可以购买多于一股的股份,数量由章程细则规定。社员要签署入会的声明,特别是对社员是否补充出资的责任要写清楚。

除非法律另有规定,章程对合作社和其社员的约束效力优先。

章程的修改由社员大会行使。下列事项必须由不少于三分之二的多数票同意方可通过:改变事业目的;提高股份额;引进或者扩展强制购买超过一股的股份的条款;引进或扩大社员附加出资的义务;将通知期限延长到长于两年;引进或扩大退出社员对收入保留的权利;引进或扩大复数投票权;股份的细分。修改决议登记后始生效力。

利润和损失在社员之间分配或分担。章程可以规定具体的分配分担方式。损失弥补前,不得分配利润。

(三)合作社的组织机构

合作社设立有社员大会、董事会和监事会。

会员通过社员大会行使其对于合作社的事务的权利,除非另有规定。社员大会以简单多数通过其决议,除非章程或者法律另有规定更高比例的多数。每一社员有一个投票权。章程可以规定复数投票权。复数投票权只能给予以特别方式促进了合作社事务的社员,具体条件在章程中规定。任何社员不得拥有多于三票的权利。当法律要求大于四分之三的多数表决时,合作社不得允许低于该比例的多数,以及撤销或者限制复数表决权时,一人只能投一票。社员可以书面委托他人代理投票。但是一个代理人不能代理多于两个社员的投票。章程可以禁止在商业基础上的代理投票,也可完全禁止代理投票。在决定一个人被解除责任或确定合作社是否对其索赔时,该人不能投票。如果合作社社员超过1 500人,可以由会员代表大会代替社员大会的召开。

十分之一的社员或者章程规定的较少比例的社员签署书面要求,说明目的和理由,要求召开社员大会时应当不迟延地召开。社员有权要求说明议决事项。社员大会通过年度财务报告、年度经营报告、监事会报告,并且应向社员公开。

社员对于社员大会通过的决议,如果认为违反法律或者章程,可以在一个月内向法院提起诉讼。如果恶意提起没有根据的诉讼,对由此给合作社造成的损失,起诉人应当予以赔偿,多个起诉人并相互负连带责任。社员和有合法利益的第三人有权查看关于社员的记录。第三人不得将资料用于查看目的之外的用途。

董事会负责社员的登记,并且应登记下列事项:合作社社员的名称和地址及其社员的姓名和地址。认缴的额外的股份数。退出合作社的记录。成为社员的记录要保存三年,从退出合作社的日历年度结束开始计算。

董事和监事通常由社员大会选举,也可以规定其他任用董事的方式。董事代表合作社。董事会成员和监事会成员只能由合作社社员担任,如果有合作社作为社员的,作为社员的合作社的社员出任董事或者监事。董事可以接受或不接受薪酬。可以随时撤换董事,尽管存在关于补偿的合同。董事会成员只能共同联合代表合作社。章程可以另做规定,一个董事代表合作社。董事会管理合作社事务并对此负责,应当适当考虑章程规定的对其的限制。与第三方交易时,任何对董事会代表合作社权力的限制没有法律效力,特别是特定交易需要获得社员大会或者监事会的同意。

对于董事的勤勉尽责法律有详细的规定。在处理管理事务中,董事应当以适当的注意尽责地管理。应当保守在业务中获得的秘密信息、商业秘密。董事没有履行其职责应共同连带地对合作社负因之而来的损失的赔偿责任。对是否尽责有争议时,董事有举证义务。董事变更必须登记,并应公开。董事签名应当备案。

监事会由社员大会选举的三人组成。通过决议的人数要求由章程规定。监事不得获取以业务业绩为基础的报酬。不少于四分之三的社员投票可以解除监事。监事不得同时担任董事或经理。监事的职权有:监督董事会并有权获得相关业务信息,可以要求董事报告相关事项,自己也可检查记录或者任用人员这样做;审计年度账目、审查合作社经营情况报告;向社员大会报告审计和检查情况。必要时为了合作社利益召集社员大会。章程规定的其他职权;监事职权不能转让。在合作社与董事会成员签订协议时,合作社诉董事会成员时代表合作社;社员大会召开前,暂停董事的职权董事会应保证合作社的必要的账簿被适当地保管,年度账目和情况报告应当递交监事会和社员大会。在准备年度账目或临时资产负债表或在适当评估的情况下,如果有超过资产负债表和公积金半数的亏损,应及时报告社员大会。

社员退出合作社必须至少提前3个月通知,章程可以规定更长的时间,但不得超过两年。退出在财务年度结束后才生效。不再作为合作社社员后,财产分割以资产负债表为基础,前社员的利益在终止其社员资格后6个月支付,其对合作社的公积金和其他财产不得主张权利,除非另有规定。如果合作社财产和公积金不足偿还债务,前社员应按约定比例或按照社员人数计算的比例分担亏损。

基于自愿的社员大会决议、社员不足7人等,合作社可以解散;由于债务过多也可解散。如果合作社违法、损害公共利益等,也可被强制解散。

(四)合作社的监督制度

为了确保合作社的经营规范运转,社员权利被充分保障等,合作社实施强制审计制度。一般合作社每两年审计一次,资产负债表超过200万欧元的,每年审计一次。合作社必须加入一个审计联合(Audit Union)。对审计程序有非常详细的规定。如果合作社退出审计联合,该机构必须立即通知登记机构,由法院决定合作社必须加入另一个审计联合的时间。如果不能证明其在规定时间加入了新的审计联合,在听证之后,可以解散合作社。董事会应允许审计师察看账簿和文件、现金、证券和商品,董事会应向审计师提供其要求的信息和证明。审计师应征求监事会主席的意见。审计师应及时向监事会主席报告需要采取及时措施的重要的发现。审计完成后口头向董事会和监事会联席会报告。审计联合应出具书面审计报告,审计结果要向社员大会报告。如果迟延向社员报告或没有报告审计发现的重大问题,审计联合可以召开社员大会。

三、荷兰的合作社法律制度

(一)荷兰合作社概况

在20世纪,合作社组织在荷兰农业发展中起了决定性的作用。迄今荷兰各种各样的农产品中,很大一部分仍然是通过合作社加工和销售的。例如,乳品业中占主导地位的是两个合作社企业——弗里斯兰科贝柯乳品公司(Friesland Coberco Dairy Foods,FCDF)和康必奶(Campina-Melkunie,CM)。合作社拉博银行(Rabobank)仍然是为农场主提供贷款的最重要的银行。合作社拍卖占花卉和盆栽植物销售额的95%。合作社是为其社员提供服务的企业。根据合作社的主要业务,我们可以把它们分成5类:

(1)购买和销售工业投入品;

(2)加工和销售农产品和园艺产品;

(3)提供贷款;

(4)进行拍卖;

(5)其他服务,例如保险、签订劳动合同、会计和必要时的帮工。

在荷兰,第一个合作社组织的雏形的出现在林堡省,叫做“卡西诺”(Casino)。这些地区性的农民协会是在1870年代建立起来的,目的是共同购买肥料和其他工业投入品,组织互助性的保险,以及有时候提供推广服务和进行实用性研究。在建立这些卡西诺的过程中,本地的显贵们(牧师、教师)起了重要作用。1876年公司法的实施为建立正式的合作社创造了条件。1877年,第一个合作社在泽兰省的阿登布吕赫诞生,取名“威尔伯赫莱盆·艾亨伯朗”(Welbegrepen Eigenbelang),意思是“有福同享”,目的是一起购买肥料、饲料和种子。建立这个合作社的动因,是私商出售的工业投入物质次、价高。19世纪末,除了大量旨在采购的合作社,还建立起了许多为了加工和销售农产品的合作社。1886年,第一个合作社性质的黄油厂在弗里斯兰省的瓦尔哈成立;1887年,北荷兰省的布鲁克建立了第一个蔬菜拍卖合作社。1896年,第一个信贷合作银行建立,第一个合作社糖厂在泽兰省的萨斯范亨特诞生。1934年荷兰全国合作社理事会成立。

(二)合作社法律制度

目前荷兰的合作社主要由民法典中关于法人的规定调整。合作社是一种社团,拥有独立法人的地位,与社员人格独立,合作社能够拥有财产、享有民事权利、承担民事责任。

成立合作社,其社员需要在民事公证人面前办理公证书,成立时需要提供合作社章程。成立合作社也不需要政府机构的特别批准,但合作社成立后,需要进行商业登记。合作社成员至少需要两个人,但如社员仅剩一人时,合作社并不当然解散。成立合作社没有最低资本要求,也没有资本维持要求,社员可以向合作社出资,也可提供借贷。合作社社员有权分享合作社的利润,该权利基于社员与合作社之间交易的金额或者对合作社的贡献。

不与合作社进行交易的社员,相当于合作社的投资社员,可赋予其有限的投票权,荷兰民法规定其总投票权数不能超过社员大会实际总投票权数的一半。

合作社的组织机构由社员大会和董事会构成,合作社也可以设立监事会。

个人和法人均可以成为合作社的社员,合伙也可以成为合作社的社员。根据合作社章程的规定,在清算时社员对合作社的债务承担分为三种情况,以出资额为限承担责任、以一定限额承担责任、承担无限责任。

合作社的社员资格不能转让。退出和加入合作社原则上是自由的。

符合条件的合作社可以享受免征所得税的待遇。[12]

荷兰合作社的发展繁荣主要有下列因素,这是值得借鉴的:政府通过间接手段鼓励农民建立合作社,例如制定明白无误的合作社法律,规定税收的优惠;鼓励建立农业组织,以进一步推动合作社的发展。由基层、地区和全国性的农民协会构成的金字塔式的农业组织,有利于总结和传播关于建立合作社的经济、社会和法律方面的知识。最后,教会,特别是荷兰南部地区的天主教教会,是合作社发展的强劲的推动力。[13]

四、日本和韩国的农业合作社法律制度

(一)日本和韩国农业合作社法概况

日本农协全称为“日本农业协同组合”,是法制化的由农民自主组成的合作组织,其前身为1900年建立的“产业组合”,重组于1947年。自1948年7月正式颁布了《农业改良助长法》,形成相互独立但又密切协作的官民两大农业推广体系。官民双制度的结合,上传下达,既解决了农业应用科技开发可能处于闭门造车的尴尬,也使得基层农协引入科技时成本低廉。日本农协在农产品流通中起着非常重要的作用。其中蔬菜、水果、肉类等占全国总流通量的50%以上[14],在大米流通中更是占有重要的地位。

随着日本农协的发展,日本政府还根据农村经济和农协事业的发展需要,对《农业协同组合法》进行过23次修改和补充。它不仅规定了农协的性质、宗旨、权利、义务等,而且对政府如何监督管理农协也作出了明确的规范。这就避免了农协的异化倾向,保护了农协的合法权益,把农协真正办成了社员合作的经济组织,从而也就保障了农民参与市场竞争的合法权益。

韩国于1961年7月29日颁布了《农业协同组织法》(简称《农协法》),之后曾多次修订。2004年12月31日颁布了新修订的《农协法》,自2005年7月1日实行。这次修订《农协法》的目的在于,为农协正在开展的“新农村新农协运动”提供法律保障。新法与旧法比较,有较大的变动。立法特征为:在日益激烈的国内外竞争中,通过增强农协的市场竞争力,维护农民经济利益,保护国内农业,开发农村社区,提高农村居民的社会和文化地位。[15]

(二)农业合作社的主要作用

1.日本农协的作用

作为农民团体,充当着农民代言人的角色,能够以农民利益为出发点,是日本农协最突出的特点。它凭借组织上的广泛性、系统性和凝聚力,通过向政界、行政部门反映农民意愿,促使政府制定实施有利于保护农民利益的农业政策。

日本农协积极推动日本的农业市场化步伐,把市场与农户紧密联系起来,简化市场交易关系、实现交易的规模经营、节约信息费用和提高信息质量、抑制各交易主体的机会主义行为倾向,从而有助于降低市场交易成本,提高市场交易效率。

农协的农业经营委托服务,促进了农业经营的规模化和集约化,有利于提高农业生产要素利用的规模效益。在农村流通领域中,日本农协通过组织农家开展联合销售与购买,形成批量买卖,从而在农产品市场、农用及生活资料市场上争取到最优价格,很大程度上避免了中间商的参与,保全了流通差额。

对于农户、个人无力购置的大型设施,农协还提供共同利用设施的服务,这些设施主要包括为农业生产和销售服务的大型农用机械、粮食烘干设备、农机具修理工厂、共用肥料配合设施、蔬菜育苗设施、农产品多层次加工储藏设施等。共同利用设施的建设和经营,有力地促进了农业的规模经营和产业化。

日本各大中小城市都有由农协直接参加或组织的农产品批发市场,且相当活跃。同时在农产品合理化地销售过程中,通过挑选、加工、包装厂、预冷库、冷藏库、运输中心以及地方批发市场、超级市场、商店等方式,尽量提高农产品的附加价值,提高效率。

2.韩国农业合作社的主要作用

韩国农业合作组织的主要任务是为农民、合作社成员提供技术指导和服务,供应化肥、农药等生产资料,对其产品进行分级、加工、包装,并以统一的品牌销售。韩国农协首先是一个农业销售公司,其农业销售网遍布全国的所有生产区。在农产品的生产地区,韩国农协管理着1 800个生产点销售机构,这些销售机构常常包括收购点、水果分类点、低温贮藏室、大米加工中心及新鲜水果销售处等。[16]韩国农协对农民的产品包装及尺寸实行标准化。为确保食品安全并赢得消费者对产品从生产到消费过程的信任,农协采取了各种方法,如指导如何生产高质量的食品,质量认可前、后的管理等。

韩国全国性的农民组织“农业协同组合”成立于1961年。农协的三大职能:[17](1)教育普及农业技术;(2)建立购销渠道,开拓国内外市场;(3)从事信贷、保险业务,向农民提供资金(主要由农协银行承担)。经过几十年的运作,其已成为农村经济和社会发展的支柱。几乎所有农民都参与了不同的合作组织,这些农业合作组织是逐步由小到大发展起来的,并不同程度地得到政府在财政和信贷方面的支持。

韩国农协通过农业市场自动反馈系统、成员合作咨询及培训项目等帮助生产者对快速变化的市场作出适当的决定。采用以网络为基础并且易操作的销售系统,通过它来将传统农业的供应及销售部门转变为一个与以前相比更增值的部门。韩国农协正在开发一个“综合供应及销售信息工程”,它将成为一个农村信息高速公路。

(三)农协的业务范围

1.日本农协的业务范围

日本农协的事业范围十分广泛,农协的工作主要有农副产品的销售、农业生产资料的采购、农业金融、保险服务、农业管理五项职能,涉及农业的生产、购销、信贷、保险,到医疗卫生保健和文体活动等,农业生产领域的产前、产中、产后凡是与农村经济和农民生活有关的一切方面,均离不开各级各类农协组织的参与。农协深得广大农民的信赖与支持,在日本农业发展中起到了不可替代的重大组织作用。

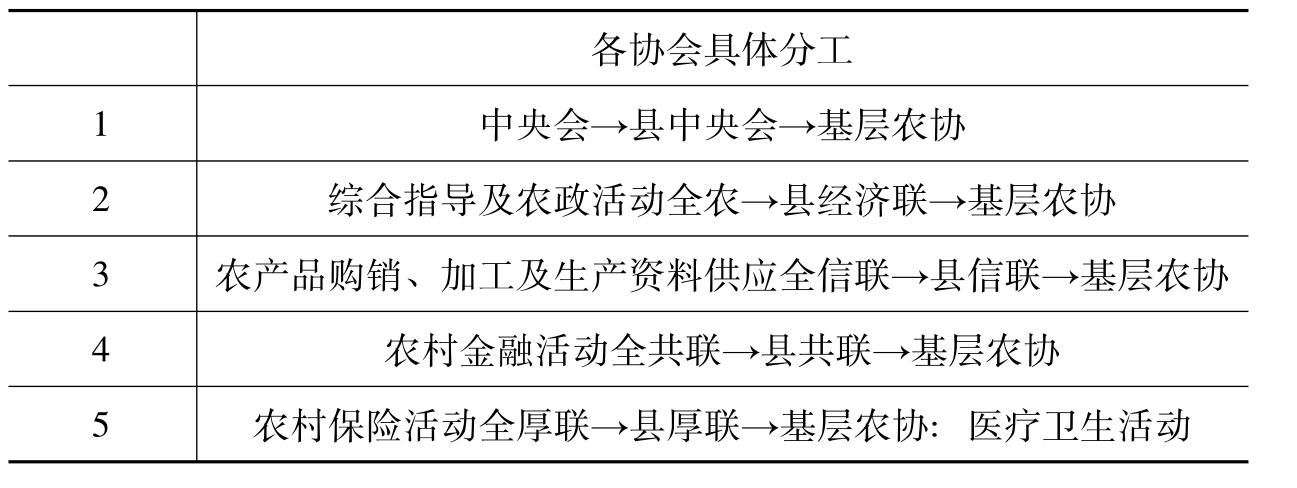

日本的《农业协同组合法》对农协各类各级组织的业务范围规定得十分具体,不准交叉经营,上级农协不得剥夺下级的权利,各级农协必须履行自己的义务,必须接受组合员及各级监察部门的监督(如下表2-1)。

表2-1 各级农协具体分工

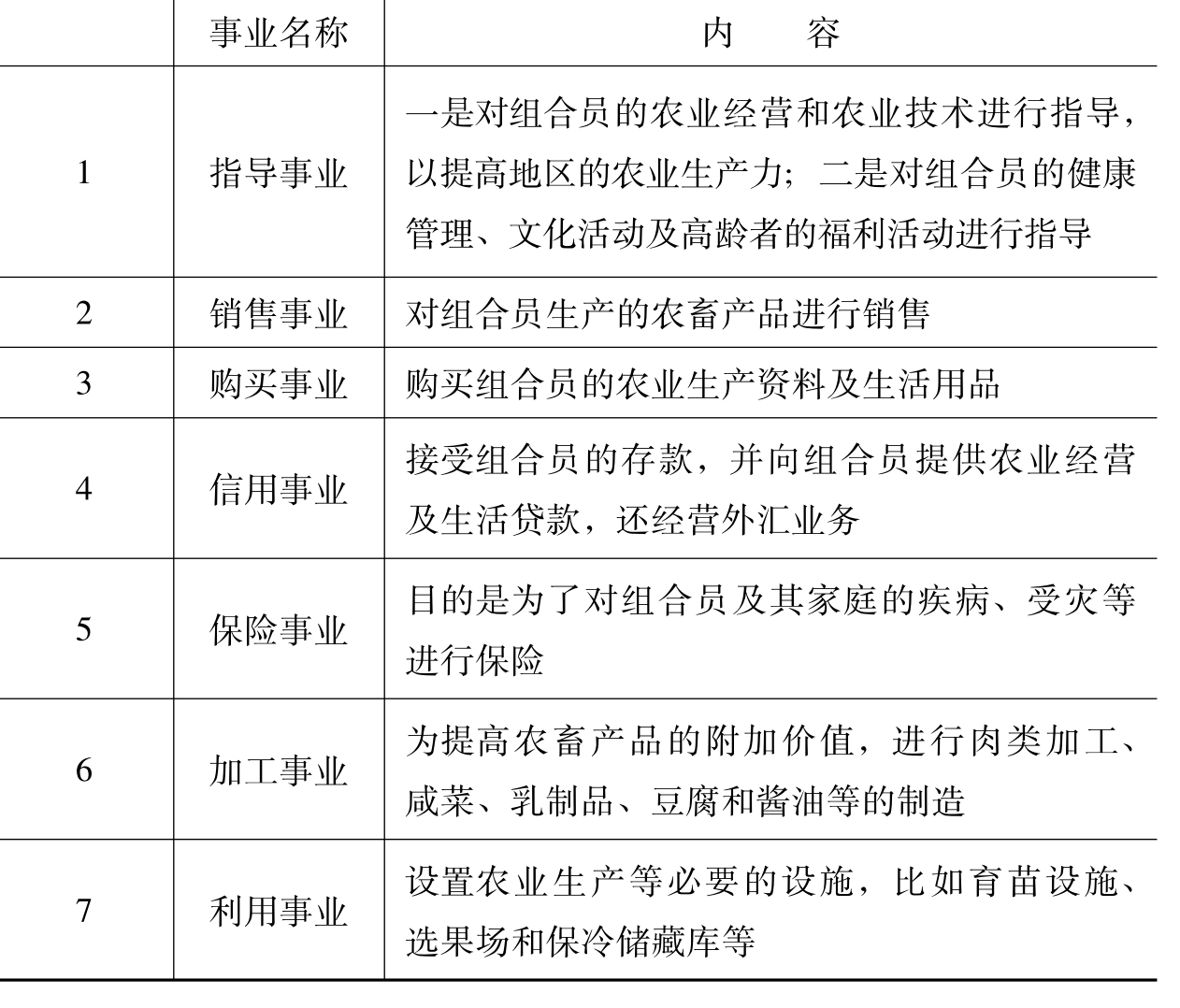

综合农协的主要事业如下表2-2:

表2-2 综合农协主要事业

与西方其他发达国家的农业合作经济组织比较,日本农协不仅是一个经济组织,还兼有协助政府贯彻农业政策和代表农民向政府施压的双重职能,因而具有“准政府机构”和“政治团体”的性质[18]。

2.韩国农协的事业范围

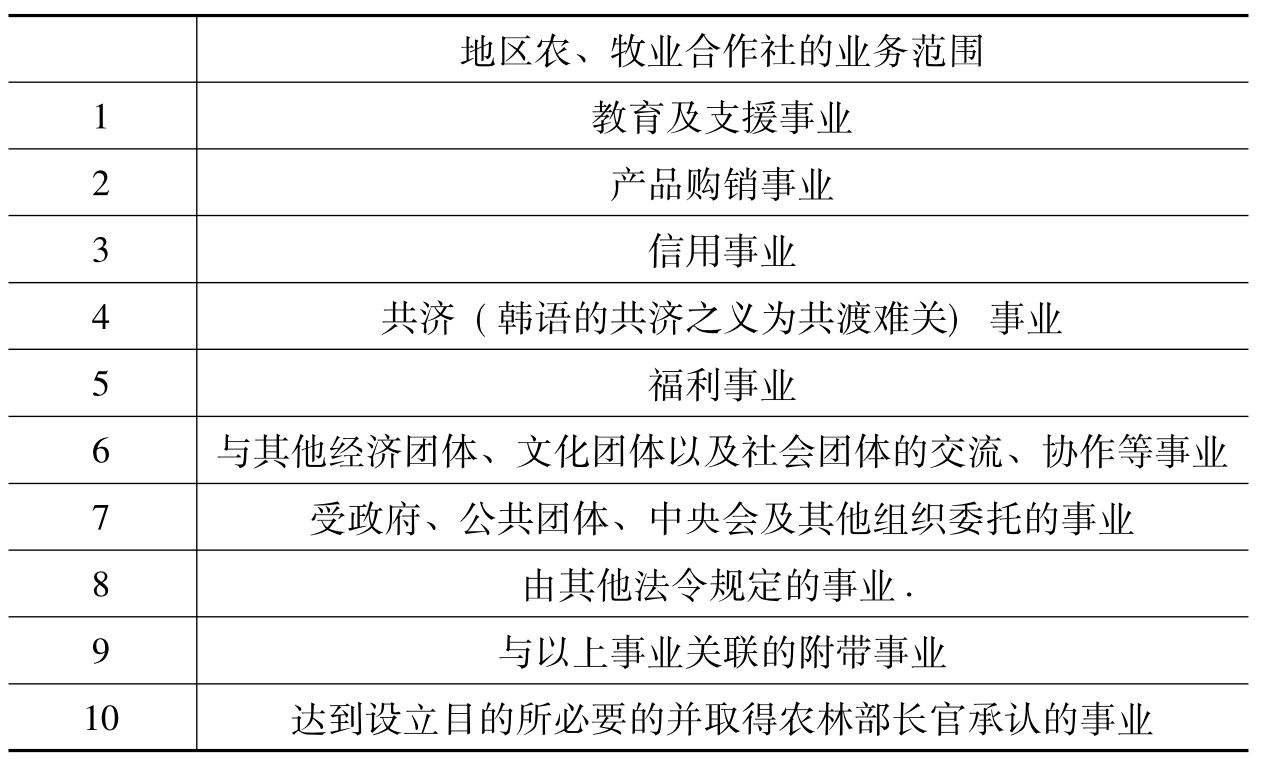

韩国《农协法》在总则中就制定新农业合作社法的目的作出了规定,即制定该法的目的是以农业经营者的自主性协同组合为基础,通过提高农业经营者的经济、社会、文化地位和农业竞争力,来改善农业经营者的生活质量,保证国民经济均衡的发展。为了达到设立目的,地区农、牧业合作社可从事下列事业的全部或部分,如下表2-3:

表2-3 地区农、牧业合作社业务范围

专业农业经营者包括:经营特定农作物生产或行业的;经营牛业、奶牛业、养猪业、养鸡业的;经营总统令规定的家畜饲养业的。专业农业合作社联合会是以专业农业合作社为社员的联合组织,以增进社员利益和开发共同事业为目的。

(四)社员资格

1.日本

农协实行会员制,会员分三种类型:一种是“正式会员”,要成为正式组合员,必须是从事农业的农民及经营农业的法人;第二种是“准会员”,准会员没有土地,但从事与农业有关的事业[19],即其应具备的资格是:在农协所管辖地区内居住的个人及接受农协服务的人。第三种是“其他会员”,既没有土地,也与农业无关,但出资入股。

基层农协按出资情况可分为出资农协和非出资农协,按经营内容可分为综合农协和专业农协。出资农协是运用农民在加入农协时的出资来举办各种事业。非出资农协是农民在加入农协时不需要出资,此类农协是通过吸收组合员的存款及定期积金来举办信用事业和保险救灾事业[20]。

2.韩国

当基层社达到破产基准、被除名未经两年、显见阻碍中央会及会员发展时,经农林部长官同意,中央会可拒绝其加入。为实现经济事业经营的专业化,放宽了外部出资限制。基层社可在自有资本以内(原是自有资本的20%以内)以现物向同一法人(限于共同事业法人和子公司)出资。为扩大自有资本,基层社可向非社员发行优先出资券。持券人没有表决权,但分红优先于社员。该券不得向非农协的合作社、共同事业法人、专业农协联合会、加入中央会的基层社发行。

(五)社员权利

1.参加代表大会的权利

日本农协的最高权力和决策机构是组合员全体代表大会,组合员超过500人的农协,则为全体代表大会。农协理事会为执行机构,而监事会则行使监察理事执行业务职能。农协每一事业年度定期召集一次全体大会或全体代表大会例会,农协干部中要有四分之三是组合员,以保证农民在农协中居于主体地位。农协还通过生产部会、农户组合、青年部和妇女部等基层组织,为组合员开展民主活动提供空间。

2.监督的权利

(1)日本。为保证日本农协经营的健康运营,其组建了自我监督体制,每年的全体代表大会审查上年度事业报告、财政决算,决定本年度计划、选举理事、监事等重要事项。农协中央会设监察士制度,农协监察士经常到基层农协和地区联合会检查账目。

(2)韩国。韩国新《农协法》规定了新设监事委员会和新设督察员制度。新设监事委员会原是监事个人负责制,现改为监事会议制。职权是监督中央会的财产增减和业务执行。监事委员由理事中的(会长、专职和代表理事除外)3人以上组成,委员长是从委员中选举产生。新设督察员依照法令、章程的规定对中央会领导和职员进行调查、教育等活动,并将情况向监事委员会报告。督察员1人以上,经理事会同意,由会长任免。[21]

对合作社的监督机构包括:农林部、财政经济部、金融监督委员会、检察院、法院、国会、地方自治团体等。监督内容分为事先监督和事后监督。事先监督包括各种认可和承认。事后监督包括:检查;取消设立认可;取消大会决议;行政处分等。[22]

3.选举权

韩国《农协法》强化了社员权利。如经社员300人或10%的社员同意,可要求社长召开大会。同时限制新加入社员的选举权。为防止以选举为目的入社,新社员须在六个月后有选举权。

(六)合作社的法律地位及组织形式

1.合作社的法律地位

日本政府认为,农协不仅是一个经济组织,也是连接政府与农民、城市与乡村、工业与农业的中介组织,是稳定社会的一支重要力量。在法律上,政府1947年就通过了《农业协同组合法》,确定了农协的法律地位,使农协的发展走上了法制化轨道。[23]

韩国新《农协法》的总则明确规定:合作社及其中央会均为法人,合作社及其中央会必须为社员提供最优服务。各合作社之间必须按照互利互惠的原则加强协作,政府及公共团体不得侵犯合作社及其中央会的自律性等。

2.合作社的组织形式

(1)日本农协组织形式的发展。日本农业协同组合是依据日本1947年颁布实施的《农业协同组合法》而建立起来的农民合作组织,其发展历史可追溯到明治维新以后出现的由农民和手工业者自发组织、从事产品和生产资料的共同销售和购买以及生产资金相互融通的“同业组合”。

在日本历史上第一部关于合作社的法律——《产业组合法》于1900年颁布,该项法案的主要目的是扶持和鼓励农协的发展,由于立法的保证,“产业组合”在日本农村迅速发展和普及。第二次世界大战期间,日本颁布了《农业团体法》,将战前的各类“产业组合”一律合并,改组为“农业会”,使其变成了战时国家对农产品统一收购和分配的组织。战后,日本政府依据《农业协同组合法》,强迫解散了旧农会,组建了新的农业协同组合。

农协组织分三个层次:最高为国家级,简称“全农”;中层是县一级;下层是乡村级。全国级的农协在国家登记,其他农协相应地在县、市登记。具体而言,即在市、町、村设基层农协,在都、道、府、县以基层农协为团体会员组成县级联合会,在中央以都、道、府、县级农协团体会员组成全国联合会。全国级农协设有全国农协中央会,农林中央金库、保险联合会、医疗卫生联合会各1个,专业联合会18个。农协的最高管理机关是全国农协中央会,主要负责单位农协和各联合会的经营指导、监督、教育、信息、营农和生活指导、政策、调研以及国际交流等管理工作,不从事具体的经济事业,各县农协中央会也是如此。[24]

这样,日本就从中央到地方建立了一整套严密的农协组织系统,把农民全部纳入到农协组织中来,并把所有的农协组织连结在一起,从而在全国形成一个庞大的组织体系,覆盖了日本整个农村地区。经历了半个多世纪,农协已经发展为日本规模最大、群众基础最广泛的合作组织,日本也成为世界农业合作组织最发达的国家之一。

日本农协的组织特点:自愿加入、自由退出,这是日本农协组织最基本的原则;建立了较完善的民主管理和民主监督机制;农协是服务农民的非盈利组织;农协具有政府认可的法律地位,并受到国家的扶持和保护。

(2)韩国农协组织形式的发展。韩国新修订的《农协法》中规定,中央会会长将原有的首席执行官职权分离给新设的专职理事(1人)。会长现职权包括:主持中央会、理事会和社员大会;综合协调;监督专职理事、代表理事3人(农业、牧业、信用事业代表);进行维护农民利益的农政活动。基层合作社设有社员大会、理事会和监事会。社员大会由社员组成,是合作社最高的权力机构和决策机构。理事会是合作社日常业务的执行机构。[25]

经社员大会同意,专职理事和代表理事由会长任免,任期两年。职权包括:会员的组织和经营指导;社员和职员的教育和培训;发展会员及其社员生产、生活的信息化事业;农牧业研究所和示范农牧场的运营;会员和社员的医疗支援等。

理事会授权3人代表理事各成立小理事会;小理事会在授权范围内决定投资事业的重要事项;专职理事业务与代表理事事业密切相关,故没有小理事会,直接在理事会决定业务处理。如果小理事会决议不适当时,理事会有权予以否定;基层农协社的理事占三分之二(原是二分之一),外聘理事任期2年(原是4年)。

(七)合作社的运作方式

1.民主控制

民主控制最主要的表现形式是一人一票的投票权。有的国家是绝对的一人一票,与各人入社股份多少、时间长短和与合作社交易的范围等无关。如韩国农业协同组合法、日本消费生活协同组合法、越南合作社法等[26]。

日本农协在经济上实行会员投资入股的股份制,自主经营,自负盈亏。在业务经营上,与会员不是一买一卖、讨价还价的关系,而是合作关系,农协不经营有损于农民利益的业务。农协为会员推销农副产品,供应农业生产资料,基本上是采取代理形式,农协只收取手续费,手续费的比例是由会员代表大会讨论决定的。农协利用自己的技术推广网络,无偿向农民推广农业科学技术等。但是面对外部市场,对待非会员,则完全采取市场经济运作方式,讨价还价以盈利为目的。据统计,日本70%以上的基层农协对会员经营的业务是赔本的,而是用经营保险、信用业务的盈余来补贴这方面的支出[27]。在经营上,日本政府给予许多政策支持,如其他企业缴纳的企业所得税,一般都在20%~30%以上,而农协只缴6%。

韩国《农协法》中就合作社的民主管理作出不少新规定。主要包括:(1)有关一人一票的表决权和选举权的规定,例如:中央会代表大会上,一律一人一票;(2)有关重要事项须通过大会决议的规定;(3)基层社在选出出席中央会代表大会的代表时,社员2 000人以下的一社一票;社员2 000~3 000人以下的一社两票;社员3 000以上的一社三票;(4)有关基层社社长和中央会会长须为社员的规定;(5)有关合作社运营公开的规定等。

2.公共积累的分配

日本农协以为合作成员(组合员)提供最大的服务为宗旨,不以盈利为目的,其业务上所发生的剩余金额,都用于农协自身的事业,为此建立了完善农协自身所需要的额度分配比例和投资的分配制度,为农民创造良好的经营条件和舒适的生活环境。会员按投资比例分得红利和承担风险,但会员不因投资多少而分大小权利,农协的经营者或负责人,按《农协法》有关章程实行会员选举制和农协选聘制。

根据《农业协同组合法》的规定,组合员享有对农业协同组合进行民主管理的权利。在基层组合内,组合员人均一票的表决权,不受入股金额多少、加入农协时间长短的限制。县级和中央级联合会,原来也是一个会员有一票表决权,1970年改为按业务大小和组合员户数确定选举权和表决权的票数。就分红权而言,社员并非按入股比例分配利润,而是遵从股本收益限制原则。事实上,许多合作社的股金红利率限制在2%、4%或者6%以下,有些合作社则完全取消了红利。日本的《农业协同组合法》第72条则规定:入股的组合,必须在补偿亏损,并扣除法定的准备金和滚存金之后,方可进行分红。分红按照组合员利用入股组合业务的数量比例和按已缴股金的股数分配。按照已缴股金的股数分配的部分,股金分红率必须在年利8%以下。[28]

韩国农协对其社员提供服务,不会产生利润;但对外实行企业经营,以盈利为目的,其盈利一般按照社员利用合作事业份额比例公正分配。农协成员出资的利息一般低于市场利息,目的在于提高合作组织公共积累,以扩大经营规模。

中央会可向非会员发行优先分红于会员的出资券,即优先出资券,持有优先出资券的非社员没有表决权,但分红优先于社员,类似于股份公司的优先股。中央会为筹集营农资金可向社会发行农业金融债券。主要是为了扩大中央会支援农业生产的自有资金,保护在基层合作社办理存款者的利益和保证基层合作社信用事业健康的发展,中央会设置相互金融存款者保护基金。当会员未能应付客户提取存款时,中央会可依规章代替该会员偿还债务。而且为了鼓励社员积极利用农协事业,先按社员利用事业份额分红,然后再按出资额分红,这与过去正好相反。

(八)政府与合作社的关系

1.日本

(1)日本农协对政府的影响力。在日本的竞选活动中,农协系统还是执政党不敢小视的“票田”,农协不仅控制了自己的选票,而且可以影响会员的家属、朋友以及农协交易对象的选举倾向。可见,无论经济辐射力还是政治影响力,农协在日本农业与农村中居于举足轻重的地位。

(2)日本政府对农协的扶助。在日本,政府对农协的各项活动给予扶持,但一般行政部门不得超越法律干预农协。国家及地方政府对农协的监督、指导则体现在农协的成立、合并、解散以及章程的制定、修改和事业发展计划,均需取得都、道、府、县以上行政机关的认可和监督。农协在财政和税收等方面,得到政府的优惠。如对农协中央会的事业费和一些项目给予补贴,规定农协不适用《禁止垄断法》、《信托法》等法规的某些条款,对农协实行低税制,对一部分盈余金不课税等[29]。

日本政府对农协、生协有很多的优惠和扶持政策。如合作社缴纳法人税的基本税率适用于减税税率,即合作社与公益法人一样,缴纳法人税税率为27%,一般公司为37.5%,出于其他政策的目的,在实际中还有不同的减税情况。农协中央会因其公益性较强,免交法人税、印花税;日本政府每年农林预算约3.5兆日圆,其中一部分约7 000亿日圆是通过农协实施的,如京都山城农协茶叶加工厂,总投资为8 211.2万元,其中中央政府无偿补助为3 587.4万元,京都政府补助358.7万元;日本大米政策性收购委托农协经营。日本农协与政府间建立了一种相互依赖和相互利用的关系,并在调节政府政策和农民利益关系中发挥了巨大作用。无论是日本还是韩国,只要农协经营设施和业务符合政府的政策方向,政府就予以补助,支持农协归根到底是支持农业、农村和农民。[30]

2.韩国

“新村运动”是20世纪70年代初,由政府主导的在全国农村开展的致富运动。“新村运动”重视基础设施建设,通过农协的贷款和政府的资助,农民的干劲越来越高。政府成立的农协银行贷款利息十分低廉,购买农业生产资料的利息仅为3%,还贷的年限分别为2年、3年、5年不等。

虽然韩国是工业化国家,农业经济在国民经济总产值中所占份额不大,但政府在立法和政策上高度重视农业,不惜代价对农业产业进行扶持和保护。比如政府非常重视农业科研队伍建设,农业科研推广人员全都列入国家公务员系列,工作科研经费均由国家负担。政府对农业的投资分为补助金和低息长期贷款两种。补助金重点用于生产场所、基地设施基本建设和农机设备的购置,购置大型农业机械给予的补助达到购置款的50%。政府发放长期低息贷款,主要用于农业结构调整和农业现代化建设。政府还对农产品实行价格补贴政策,70%以上的农产品的价格受政府价格政策支持。[31]

五、我国台湾地区农业合作社法律制度

台湾地区合作社的发展起步于20世纪初。至今,台湾地区合作社已经在农村形成了一个庞大、完整的组织体系,在提高农业生产力水平、增加农民收入等方面发挥了重要作用。台湾地区“合作社法”最早制定于1934年,之后又经过了多次修改。台湾地区“合作社法”是一部综合性的合作社法律,是台湾地区合作社发展和经营的基本规范。

(一)合作社的性质和法律地位

按照法律规定,合作社是指按照平等原则,在互助组织的基础上,以共同经营的方法谋取社员经济利益或者生活改善,社员人数和股金总额可以变动的团体。合作社是法人。

关于合作社承担责任的方式,法律规定了三种形式:有限责任,即社员以其所认股额为限承担责任;保证责任,即社员以其所认股额和保证金额为限承担责任;无限责任,即合作社财产不足清偿债务时,由社员负连带责任。合作社承担责任的方式,由合作社自己决定,并且要在名称上标明。对于合作社联合社,法律规定只能采取有限责任和保证责任的形式。

法律对不同责任形式的合作社有不同的规定,按严格程度由大到小顺序排列,为无限责任、保证责任、有限责任。例如,对于信用合作社,规定经主管机关核准,可以吸收非社员存款,但是,不同责任形式的信用合作社吸收非社员存款的最高限额法律有不同的规则设定,其中,有限责任合作社不得超过其社员已缴股额和公积金之和,保证责任合作社不得超过其社员已缴股额、保证金额和公积金之和,无限责任合作社不得超过其社员已缴股额的5倍和公积金之和。又例如,在社员资格上,规定法人不能成为无限责任合作社的社员,自然人不能同时加入两个或两个以上无限责任合作社。

(二)合作社的业务范围

台湾地区合作社法明确规定了合作社的经营范围:(1)为谋农业之发展,置办社员生产上公共或个别所需设备,或社员生产品之联合推销(农民生产资料购买或农产品销售合作社)。(2)为谋工业之发展,置办社员制造上公共或个别所需之设备,或社员制造品之联合销售(工业生产资料购买或工业品销售合作社)。(3)为谋社员消费之便利,置办生产品和制造品,以供给社员之所需(消费合作社)。(4)为谋金融之流通,向社员贷放生产上或制造上所需资金,并收社员之存款(信用合作社)。(5)为谋相互之扶助,办理社员各种保险(保险合作)。(6)符合合作社定义的其他合作社业务。

合作社可以根据实际情况,选择以上业务中的一种或几种,也即允许兼业经营。但是,对于信用合作社法律做了特别规定,即不收受非社员存款的,可以兼业经营;收受非社员存款的,不得兼营其他业务。

(三)合作社的原则

台湾地区合作社所体现的合作社原则反映了台湾地区合作社法人特点,同时又与国际合作联盟的合作原则基本一致。台湾地区合作社的原则主要有;

(1)自愿和开放原则。符合法律规定的条件并愿意加入合作社的法人或自然人都可以提出入社申请。但是,申请入社者必须经过一定的程序才可以加入合作社,这个程序为;社员有二人以上介绍或直接以书面提出申请;假如有限责任或保证责任合作社的,要经理事会同意,假如无限责任合作社的,要由社务会提经社员大会出席社员的四分之三以上通过。

社员在年终时可以退社。退社要提前提出请求书。基层合作社加入联合社与否,由基层合作社的社员大会决定。

(2)民主管理的原则。合作社的常设机构是理事会、监事会。合作社的会议分为四种,即社员大会、社务会、理事会、监事会。社员大会每年召开一次,在决定有关事项时,实行一人一票的原则。理事、监事由社员大会从社员中选举产生,它们要按照章程的规定管理合作社,并对社员负责。理事、监事违反法令或者合作社章程,或者不能有效管理合作社时,经社员大会全体过半数同意,可以解除其职权。

合作社联合社也要遵循民主管理原则,但不一定是一人一票的方式。法律例举了三种可供选择的产生联合社代表大会的代表名额的方法;根据合作社社员或合作社股金总额或合作社联合所属合作社股金总额比例确定;根据合作社股金总额或合作社联合社对于联合社的出资额的比例确定。联合社可以自主决定上面三种方法中的一种。

(3)经济参与原则。缴纳入社股金是社员加入合作社的义务,也是一个必要条件。关于合作社的股金,法律规定,同一合作社的社股金额应相等,法律规定社股每股金额应在2银元至50银元之间。社员入社至少要认购一股,但最多不得超过股金总额的20%。

社员退出合作社,可以按照章程的规定,请求退还其股金的一部分或全部。关于社员出入社后对加入前合作社的债务,要与原社员负相同的责任;无限责任合作社或保证责任合作社的出社社员,对于出社前合作社债权人的责任,自作出出社决定之日起2年才能解除。

对于合作社盈余的分配,法律规定,合作社盈余分配的顺序为:①弥补以前年度的亏损及支付股息。社股年息不超过1%,无盈余时,不得发放股息。②提取公积金公益金和酬劳金。公积金提取比例分别为,信用合作社或其他经营贷款业务的合作社20%以上,其他合作社10%以上。公益金提取比例为5%,理事、事务员及技术员酬劳金提取比例为10%。当公积金超过股金总额2倍时,合作社可以自己决定每年提取公积金的比例和数额。公积金是不可分割的,必须存储于信用合作社或其他实力雄厚的银行。只有当公积金超过股金总额50%以上的部分,才可以用于经营合作社的业务。按照社员交易额的多少进行分配。

(四)台湾地区农业合作社的运作

1.台湾地区农业合作社的组建及其结构

(1)合作社组建的条件及方式。台湾农业合作社的组建必须是农民基于本身的需要,在合作法令规范下,自行依法向主管机关申请设立。按照台湾地区“合作社法”规定,设立合作社要具备5个条件:①要有农民7人以上发起;②社员30人以上;③土地面积集中50顷以上;④股金50万元以上;⑤经主管机关许可。台湾地区农业合作社的组建多采用由下而上的方式,即由农民自行按照合作社管理办法组建以后,报请有关单位核准登记而成立,采用这种方式组建农业合作社要求农民具备较高的知识程度。此外,在有些较为落后的地区,农业合作社是由有关部门规划后引导农民参加,但其基础则较为脆弱。

(2)合作社的组织结构。台湾地区农业合作社的组织结构主要包括社员大会、理事会、监事会及社务会。其中,社员大会是最高权力机构,每个社员或代表只有一票表决权,有权选举理事、监事;审核合作社业务报告;制订或修订合作社的章程等。理事会是合作社的执行机构,理事主席对外代表合作社。监事会代表社员监督理事会。理事和监事共同组成社务会,作为合作社的协商机构,商讨合作社的重大事项。日常事务的处理通常是由经理人负责。台湾地区的许多农业合作社由于规模较小,由理事主席兼任经理之职的十分常见。

2.台湾地区农业合作社的运作机制及其特点

(1)利益分配机制。利益分配机制是农业合作社运作的核心。合理分配共同的交易利益是合作社经营中多元参与主体实现联合与合作的基石。农业合作社是农业生产者自愿结成的经济组织,其分配原则是:有偿服务,盈利返还。其分配形式多样,但无论采用何种方式,最终将使各环节的多元主体获得平均利润。在农业合作社中农户既是生产者,又是所有者,因此合作社的利益分配机制有其鲜明的特点:一方面社员按合作合同将其产品交售合作社,另一方面又按惠顾原则从中得到利润返还,这种利益分配均按合作社章程和合作合同规定进行。台湾农业合作社的分配特点是:多采用按合同(契约)规定,依交易额返还利润的方式。例如台湾南投县埔里花卉生产合作社,其主要业务是为社员进行共同运销,合作社在建社初期向社员提取5%的手续费,合作社的年度盈余除弥补亏损、支付股息外,其余按35%用作公积金、5%用作公益金、10%用作理事及有关部门人员报酬、50%用作社员分配金,按照社员与社的交易额比例分配。又如嘉南羊乳运销合作社,该社的合作盈余15%用于公积金,10%用于人员奖金,其余75%依交易额比例返还给社员。由于农业合作社与农户之间是紧密联系的利益共同体,通过合理的利益分配,社员不仅可以得到初级农产品的利润,还可以得到农产品加工、销售后那一部分增值利润,因此通过农业合作社的经营,农业生产者可以得到比单纯的合同制更多的利润,这也是农业合作社得以运作的最根本的原因。

(2)营运约束机制。农业合作社的正常运营,合作社与社员之间互惠互利关系,靠营运约束机制来实现。主要的方式有:市场约束机制、合同约束机制、股份合作约束机制、租赁约束机制、专业承包约束机制等。台湾地区的农业合作社所采用的是合同(契约)约束机制,这也是各国各地区农业合作社普遍采用的运行方式。合作社与社员签订具有法律效力的产销合同,明确规定双方的权利及义务,社员按合同规定向合作社交售其产品,合作社为农户提供服务。签约双方必须履约,违约必究。例如南投县南埔花卉生产合作社,要求社员必须接受合作社的生产期、生产量的调节,而且所有产品全部交给合作社统一运销贩卖。如果社员违约生产,其产品要扣10%的违约金;如果自行贩卖产品,一经发现,则没收当月所有货款,作为检举社员的奖金。合作社对产品采取统一计划生产,包括花卉的品质管理、种苗安排及花卉的产量调节、分级包装、共同运销、统一计价等。

(3)系统保障机制。农业合作社的正常运作需要一整套保障体系,包括组织保障和制度保障。组织是制定与执行各种制度的承担者和重要保证者,农业合作社这种组织形式既是制度的拟定者又是制度的执行者,组织制度是否健全决定着合作社的经营效率和交易成本的高低。制度保障是指农业合作社所建立的许多制度,如合同产销制度、保护价格制度、风险基金制度等。台湾农业合作社多采用合同产销制度作为合作社的保障体系,这也是现代市场经济中普遍采用的一种产销制度,其实质是按预定产销额进行生产,从这个意义上说产销合同就是市场。实行合同产销制度可以减少生产上的盲目性,因为农业合作社的合同中规定了农户向合作社交售产品的数量、质量、规格、交货时间,合作社按合同规定提供应有的服务并支付价格,以这种合同产销制度保证了合同的兑现。

六、对我们的启示

主要发达国家和我国台湾地区的农业合作社法律制度给我们提供了以下启示:

(一)建立完备的合作社法律制度

虽然在美国、德国、荷兰、日本、韩国以及我国台湾地区合作社立法体例各不相同,但都有比较完备的合作社立法。在这些国家和地区,农业合作社都比较发达。完备的法律制度对农业合作社的规范发展起到了重要的保障作用,而且随着合作社的发展,这些立法也在不断修订和完善。相比而言,我国农业合作社处于起步阶段,更需要专门的法律予以规范和促进。正因如此,我国于2006年出台了《农民专业合作社法》,但我们还不敢说已经建立起了完备的合作社法律制度。一方面,该法本身还有一定不足,另一方面,相关配套制度尚未完全建立。所以,建立健全合作社法律制度体系仍然是我们面临的重要任务。

(二)合作社要贯彻自愿原则和市场化运作

这些国家和地区实行的是市场经济制度,与之相适应,组建合作社完全依赖农民的自愿,合作社遵循自愿原则是基本特点,政府的干预很少。在运作中,合作社和其他市场主体一样,在市场中平等竞争,凭自己的优势生存,农业合作社的专业化也非常普遍。对照我国目前的情况,还需要逐步培养农业从业者的市场意识、经营意识和技能、组织能力。同时为合作社的发展在政策和法律上留下空间,规范与促进并重,不要设置障碍。

(三)允许不同模式的合作社存在

在这些国家和地区,合作社有完全的市场主体资格,是独立的民事主体,一般承担有限责任。在社员出资和社员股权等方面法律采取比较灵活的态度,允许有各种不同的模式存在。因而合作社成长发展的空间较大,市场适应性较高。特别是北美新一代合作社模式,为合作社的融资提供了很大的便利,使合作社的竞争能力大大提高。在这一方面,我国的合作社法律可以考虑借鉴。具体方式是,在规定合作社的基本条件后,允许多种形式的合作社的存在。如果不是要享受政府的补贴、优惠等,不要对合作社的形式作过于严格的限定。但对申请享受政府补贴、优惠的合作社应规定相应的条件,并借鉴德国合作社的监督制度,实行严格监督。

(四)政府对合作社应予以充分的支持

在这些国家和地区,虽然合作社采取市场化运作,是独立的市场经济主体,政府对其经营很少干预。但由于农业合作社的特殊性,合作社的发展需要政府财政、税收等方面支持,事实上,这些国家和地区的政府也给予了合作社多方面的支持。我国的农业合作社,尚处在发展的初期阶段,更需要政府多方面的支持。政府需要向合作社提供财政、金融以及税收优惠等多全方位的支持,还需要向农民传播合作社的知识,进行合作社组织管理的培训,甚至需要外来者积极参与推动合作社的成立,组织示范等。在政府的支持下,使合作社尽快迈入健康发展的轨道,在促进农业经济发展方面充分发挥其应有的作用。

【注释】

[1]转引自苑鹏等:《美国政府在发展农民合作社中的作用及其启示》,载《农业经济问题》,2007年第9期,第101页。

[2]根据美国农业部网站www.rurdev.usda.gov.资料编写。

[3]亨利·汉斯曼著,于静译,《企业所有权论》,北京,中国政法大学出版社2001年版,第222页。

[4]James Baarda,published by the United States Department of Agriculture(USDA)in 1982.It is titled State Incorporation Statutes for Farmer Cooperatives。

[5]亨利·汉斯曼著,于静译,《企业所有权论》,北京,中国政法大学出版社2001年版,第193—196页。

[6]以上资料主要参考以下网站:http://www.fb.org/blog/index.php/2010/05/ 12/capper_volstead_act_under_scrutiny;http://www.agriview.com/articles/ 2010/06/24/dairy_news/dairy01.txt。最后访问:2011年2月17日。

[7]新合作社运动主要根据资料编译,资料来源:http://www.wisc.edu/uwcc/ icic/orgs/ica/pubs/review/ICA-Review-Vol-90-No-1-19971/New-Generation-Farmer-Co-operatives-1991.html;另可参考:Shannon L.Ferrell,New Generation Cooeratives And The Cappervolsted Act:Playing a New Game By The Old Rules,Oklahome City University Law Review 27 Ok City Univ.L.REV.737(2002)。

[8]New Generation Cooperative Case Studies Expanded 2001,p.27(Illinois Institute for Rural Affairs)。

[9]http://www.caaa.cn/association/caaa/caaa.php?article_id=288.

[10]http://www.dgrv.de/webde.nsf/2a1a6cd05dbb01c0c1256e2f005612d1/ 2e65c54b0c6567d6c12577cb0046b705/$FILE/Cooperatives_EU.pdf。最后访问2011年2月17日。

[11]Franci Avsec,The Impact of the European Cooperative Society Regulation on Cooperative Legislation and Agricultural Cooperatives in the Member States,http://oega.boku.ac.at/fileadmin/user_upload/Tagung/2006/06_Avsec.pdf。最后访问2011年2月17日。

[12]以上关于荷兰合作社法律制度参考:Dr Ger J.H.van der Sangen,National Report for the Netherlands‘Study on the Implementation of the Regulation 1435/ 2003 on the Statute for European Cooperative Society(SCE)’,http:// www.tilburguniversity.edu/about-tilburg-university/schools/law/departments/businesslaw/research/sangen-2.pdf。最后访问2011年2月17日。

[13]《荷兰农业的勃兴,农业的发展:背景和前景》,(荷兰)L.道欧、J.鲍雅朴主编,厉为民、檀学文、王永春、李刚译,厉为民校,北京,中国农业科学技术出版社,2003年版。

[14]衣保中、郑丽:《日本农协在农业产业化中的作用》,载《现代日本经济》,2006年第4期,第38页。

[15]申龙均、周景艳:《新韩国农业协同组合法及其启示》,载《吉林省经济管理干部学院学报》,2005年6月第19卷第3期,第4页。

[16]周立刚:《韩国农协的作用》,载《世界农业》,2003年第7期,第32-33页。

[17]范学民:《韩国农机及农机合作组织》,载《农机科技推广》,2004年6月,第42页。

[18]王万山:《国外农业现代化的主要模式和共同规律》,载《调研世界》,2005年第5期,第24-26页。

[19]李俊:《对日本农机化及农协的考察》,载《农机科技推广》,2006年第1期,第41页。

[20]穆月英:《日本农协发展的新动向——基于对鸟取县的实际调查》,载《农产品加工·学刊》,2005年9月第6期,第104页。

[21]申龙均:《韩国农业协同组合法》,载《中国合作经济》,2005年第7期,第56页。

[22]崔振东、申龙均:《简论韩国新农业合作社》,载《吉林省经济管理干部学院学报》,2001年8月第15卷第4期,第53页,

[23]尹丽辉:《农协与政府的关系及其发挥的作用》,载《河南农业》,2005年第12期,第23页。

[24]廖卫东、池泽新:《发挥市场中介组织的作用——关于日本农协发挥中介组织的启示》,载《江西农业大学学报(社会科学版)》,2005年6月第4卷第2期,第16页。

[25]申龙均:《韩国农业协同组合法》,载《中国合作经济》2005年第7期,第57页。

[26]龚诚、任大鹏:《从国际经验看我国农民专业合作经济组织立法》,载《农村经济》,2006年第2期,第128页。

[27]曲国庆:《日本农协与我国合作经济组织建设》,载《农业经济问题》,1997年第5期,第48页。

[28]米新丽:《论农业合作社的法律性质》,载《法学论坛》,2005年第1期,第61页。

[29]秦朝钧、王军:《国外农村合作社的发展与我国当前农村合作社建设》,载《现代农业科技》,2005年第1期,第45页。

[30]符纯华等:《差距在哪里——日、韩合作社观感》,载《中国供销合作经济》,1999年第11期。

[31]孔德华、王林贵:《借鉴韩日经验打造特色农业》,载《江苏农村经济》,2006年第1期,第62页。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。