民主迷信与中国政体改革的方向

潘 维

序言

今天有谁会宣称自己不是民主制的支持者呢?随着美国世界霸权的形成,民主思想也建立了自己在世界上的“话语霸权”,“民主崇拜”成了居统治地位的政治宗教,百家争鸣已是上个世纪的故事。[1]我国的知识界不能脱俗,也普遍认民主为世界和中国的必由之路,尝言“世界潮流,浩浩荡荡”,憋不住的下句是“顺之者昌,逆之者亡”。民主崇拜在我国的泛滥固然体现了社会抗议,甚至羞涩暧昧的革命欲望,但毋庸讳言,阔论“主义”永远比研究大众面临的“问题”要容易。进口一个新的乌托邦取代旧的进口的乌托邦,乃是既性感又省力的事。

自20世纪90年代中期以来,党政官员以公权谋私利的问题凸显出来。腐败的根源是现行的落后政体不适应新兴的市场经济。官员腐败,行政权责不明,以及司法不严干扰了市场的公平竞争,政治体制改革显然迫在眉睫。然而当此民主迷信当道之日,民主化成了知识界公认的政治体制改革方向。民主化能减少腐败,使市场成熟吗?

20来年的世界民主化大潮并没有给发展中国家带来繁荣与进步。在多数“新兴民主国家”里,经济日见凋敝,腐败大幅增加,政府在衰朽,黑社会却在兴起,空气里还飘散着血的腥味儿,那是到处爆发内战的结果。就在这后进国家被西方世界“边缘化”的20年里,中国拒绝随波逐流,顶着潮流前行,获得了令全世界惊愕的成就。

显而易见的现实打不破民主梦幻。所谓“普世的价值”像艳丽的罂粟花淹没了铁色的科学和理性,也淹没了知识分子的职业精神——怀疑和批评。有那么多国家“顺之者亡”,我国则明明是“逆之者昌”,可知识界有谁挑战“民主崇拜”,质疑这“民主第三波”?

如同“五四”前后,我国今日的民主派依然深感势单力薄。他们缺少广大人民,特别是农民、工人和新兴工商阶层的支持。自上而下的农村“基层民主”已推行了近十年,可农民们对这一“伟大事业”依然缺乏兴趣,绝无实行“生产责任制”时的巨大热情。民主派在我国人民中的“百年孤独”难道是偶然的?中国社会的百年进步难道可以用一句“专制”便否定掉?

尽管作者对西方民主制的成就深怀敬意,本文质疑民主作为一种“放之四海而皆准”的政治“真理”,质疑其行将终结世界政治文明的帝国主义式宣传,质疑其在中国具体条件下的可行性,并提倡用开放而且实用的政治思维取代民主迷信。传统的中国曾拥有独特和先进的政治制度,未来中国的政制也可以是先进而且独特的。中国的命运不可以被什么“世界潮流”决定,更不能由什么“价值观”来决定。中华文明向以价值相对主义著称,未来的中国也应当是现实主义的,其政体首先要满足大众最现实的要求,即制止腐败,公平竞争。

本文首先澄清民主和法治两个不同的概念,旨在破除关于民主的迷信。其次比较中西社会机制的不同,说明中国的具体条件适合一种与西方不同的政体选择,即以法治为导向的选择。最后提出一个建立“咨询型法治政体”的具体方案,旨在使任何党派、任何级别的政府以及任何政府的政策都受法律的严厉约束,使每一个中国公民在法律面前享受不分职位、职业、民族和社会地位的平等。

一、关于民主的神话

(一)什么是民主制?

20世纪20年代流行“劳工神圣”一说,但劳工一点都不神圣,他们向来是失业下岗的先锋队。今天又有“民主神圣”一说,但民主也一点都不神圣,老百姓能做主,要政府干什么?

法治(rule of law)的定义非常简单,即以现有的法律来治理国家。专制(autocracy)的定义也非常清楚,即一个或数个人自己任命自己为领袖。[2]民主(democracy)的定义却向来含混,哪怕是民主理论的大师级人物,如美国的罗伯特·达尔(Robert Dahl),也给不出个简明的定义。他们的定义包括目的和价值观,很难从实际意义上区分民主和专制。[3]所有政体都宣称自己目的高尚,但所有的政体都不过是手段,是组织政府的方法。现代民主制组织政府的方法是:全体成年公民自由、定期地选举本国最高层领导人。民主制的支持者面临的困境是,包括印度在内的大批后进国家也定期、自由地选举本国领导人,其选举的自由和激烈程度并不亚于美国。

民主制的支持者们相信民主政府必然善待自己的人民和他国的人民。举凡发生血腥族群冲突的国家便不能归于民主制,至于美国内战是19世纪里最血腥的战争就不能说了。哥伦比亚是个“贩毒国家”,当然不能算民主制,至于英国是19世纪最大的贩毒国家就无人提起了。印度是“世界上最大的民主国家”,但社会经济落后,国内经常发生血腥的族群冲突,大家很少“记得”这个国家是民主国家。南斯拉夫有定期、自由的公民选举,甚至在与北约的战争中仍允许反对党及反对党媒体的活动。但只要米洛塞维奇当选,南斯拉夫就不算民主国家。英国与美国进行了两场战争,那时的英国是专制政权,可美国人和欧洲人又说英国早就实行了民主。

社会主义曾被看做完美和理想的社会。如果任何不好的事情发生了,这个社会要么不是“真正的”社会主义,要么还“不足够”社会主义,顶多算是“初级”。于是“完美”的社会主义属于未来,属于梦想,属于另一个世界。“完善的”民主或“不断趋于完善”的民主又何尝不是同一个神话呢?用未来的乌托邦说明现世的合理,用幸福的来世为苦难的现世辩护,民主思想就成了一种政治宗教。

照神圣目的定义的民主通常有包治百病的功能。社会的各种弊端都被指因缺少民主所致,所有的好处都是民主的功劳。达尔在1998年出版的《论民主》是这方面的“出色”例子。他在“为什么要实行民主”一章中论述了民主的“十大好处”,即“避免专制,保护人权,维护自由,人民自主,道德自决,人道发展,维护私利,政治平等,世界和平,经济繁荣”[4]。读来不禁替这位曾经非常严谨的学者脸红。他一笔抹杀了苏联和中国的成就,忘记了“第三波民主”对人类尊严的践踏,忘记了美国向西部扩张的战争、黑奴史的漫长、内战的血腥、“民权运动”的暴烈,以及20世纪30年代的经济大危机和80年代的经济“滞胀”,忘记了美国对弱小国家的欺凌和侵略,也忘记了越南战争的起因。我国学界也流行民主迷信。《西方民主史》把庇西特拉图父子统治时期(前546—前510)划入雅典的民主时期,称为“系于一人”的民主。[5]除去走向衰败的伯罗奔尼撒战争年代,雅典的强盛持续了大约一百年,庇西特拉图父子统治之年占了几乎一半,是雅典的辉煌时期。但庇西特拉图分明是僭主,靠政变和暴力夺得政权,而且父位传子,怎么就成了“民主制”?世界上有“系于一人”的“民主”?该书还讨论“罗马共和国的民主制”,那分明是个贵族法治政体,怎么就成了民主制?冷战后的民主迷信有两个表征:一是把专制或法治的所有成就归于民主,二是把民主社会里的所有弊端说成民主程度不够。

无论人们为什么信奉民主,现代的民主制指的是全体成年公民自由、定期地选举本国最高层领导人的制度。[6]这种民主制并不包括许多人以为必然包括的内容。兹分述如下:

1.民主使人民享受政治平等,广泛参与决策

今日的代议制民主是由民选领袖们做主的体制。所谓“人民主权”(sovereignty of people),在现实世界里其实是“议会主权”(parliamentary sovereignty),也即达尔早年所称的“多头统治”(polyarchy),不是什么“人民做主”的体制。[7]在政治参与上,赢家和输家的选民怎能平等?人民每隔几年有几分钟的投票机会,而当选的领袖决策治理国家好几年,选举人和当选人又怎么“平等”?选举并不会使人民参与政治的机会平等,只会使政府倾向(accountable to)强大的利益集团,或曰“组织”起来了的所谓“市民社会”。对芸芸众生而言,真实可靠的平等只有一种,即“法律面前人人平等”。

人民广泛参与决策不是现代代议制民主的特征,而是直接民主制的特征,是两千五百年前雅典城邦的制度。民主的程度与“人民权力”的大小正相关,也就是说与选举的频率以及人民参与选举和决策的广泛程度成正比。雅典的领导人通过抽签产生,频繁更换,不能连任。抽签比选举当然要民主得多,票源不受利益集团操纵,更不会出现“随大流”票,让人人有平等的参政机会。雅典的“人民”(demos)有频繁和平等的机会参与几乎所有重大问题的决策。由全体“人民”参与的公民大会每年至少举行十次,拥有司法、立法、重大决策及关键人事的权力,公民大会放逐领袖是经常发生的事。雅典人相信,参与国家决策的人越多,决策就越公正。他们把“人民的权力”与“人民的福利”混为一谈。雅典民主制仅几十年就陷入了腐败和混乱,罗马人毫不犹豫地抛弃了那个制度。如果极限的民主不过如此,所谓民主是个过程,参与程度不断提高,不断走向更平等和完美,就明摆着是个乌托邦。今天的“西方民主制”以人口众多及避免“多数专制”为由拒绝直接民主,拒绝人民“广泛参与决策”。小国寡民的时代能实行“人民广泛参与决策”,但那个时代已经“黄鹤一去不复返”。小型社区的民主则与国家的政体基本不相干,如民主化了的台湾正准备取消在威权时代建立的“乡村民主自治”。[8]

2.民主导致言论、出版、结社和集会的自由

“四大自由”是自由选举领导人的要求,民主制的确倾向于四大自由,自由程度越高,选举就越公平。然而选举本身并不必然导致言论、出版、结社和集会的自由,这些自由必须靠中立和有效的执法来保障。在缺少法治的“新兴民主国家”,是否有清晰的法律规定是个问题,但主要问题是缺少中立和有效的文官体系来保障四大自由。在缺少法治的后进国家,民主选举未能消灭针对自由言论而使用的暴力,也未能取消关于使用暴力的言论自由。换言之,民主制要求四大自由,却不提供四大自由,甚至经常以“人民多数”的名义侵犯四大自由。四大自由是由法治来提供的,特别是由法治来保障的。有法治缺民主的中国香港有四大自由,而大多数有民主缺法治的国家(或地区)却无力保障四大自由。

3.民主意味着制衡

制衡的本意是政府机构内部的分权,如立法、行政、和司法的三权分立。这也是法治的范畴,不是民主选举的必然结果。选举并不导致政府部门之间的制衡,民选的领导人也不一定尊重法律规定的制衡。在许多第三世界国家,民选的领导人在任内经常握有近乎“绝对”的权力。很多领导人相信,他获得的选票比例越高,人民授予他的权力也越大。选举本身并不能纠正这种错误认识,相反,选举是这种错误认识的来源。由于发展中国家的人民和领袖缺少法治观念,特别是缺少中立、有效的执法机关,那里选出的人民领袖经常践踏制衡原则,任意干涉公务员的人事任免,直接干涉司法和公务员执法,在行为上与专制领袖区别不大。缺少了有效的分权制衡,民选领袖是让专制者轮流坐庄的制度。在今日之中国,制衡常被误认为是人民通过选举对政府产生制约。殊不知在缺少法治的条件下,自由的选举要么导致无政府状态,要么使政客得以假人民权力之名,肆行无忌。此种情形难道不是经常发生的?

4.民主能制止腐败

我国知识界不少人相信民主是解决腐败问题的灵丹妙药。西人因价值观而信奉民主;国人信奉实用主义,因为要治腐败而求民主。但民主并不治理腐败,民主制增加腐败的机会。腐败的定义是以公权谋私利。只要存在公权力及人类谋私利的倾向,腐败就不可能被根除。腐败不能被根除并不等于腐败无法被控制,大多数西方民主国家都能把腐败有效地控制在非政治性话题的程度。在发展中国家,腐败经常是头号政治问题,因为腐败导致政风颓废、社会失序、内政无能、对外软弱。从来源上讲,腐败有结构型和政策型两大类。

(1)源于经济结构的腐败。经济结构中很大或很重要的部分受公权力支配,而另一部分受市场支配,这种经济结构为腐败提供温床。最有效的治理是把这种二元的经济结构变成市场经济或者权力支配的经济。但这意味着经济制度的“革命性变革”,如中国20世纪80年代的经济市场化,或50年代的经济计划化。缺少革命性的变革,控制经济结构型腐败的方法只能是严格执行相关法律。自由选举领导人并不必然导致严格的执法,严格执法是法治的功能。

(2)源于政治结构的腐败。有赖于竞争人民支持的竞争性政府结构也是腐败的温床。在“传统社会”里,血缘、宗法、部落、地域、族群等关系构成种种天然的“裙带网”,获得以及维持政权要靠这个网络的支持。这就使民选的领袖必须以公权回报这个网络的私利。在缺少法治的条件下,专制或者军政府往往能暂时缓解这种腐败带来的不公正。在“现代社会”,民主竞争不以裙带关系为基础。然而这种游戏的“公平”其实是在于大众的共识,即“成功的”社会集团应当赢得政权,赢得政权者给予支持自己的集团以政策性回报乃是正当的。换言之,比起“传统社会”政治竞争导致的腐败,“现代社会”民主制度的腐败并不减少腐败的程度,只是改变了贿赂的对象。正如达尔早年认识到的:“所有竞争型政治的实质都是政客贿赂选民。”[9]不仅如此,选举需要大量的经费,经费最容易的来源是那些有钱缺权的人。以纪律和廉洁著称的德国和日本均不能“免俗”。日本文官清廉,议会政治却一直腐败。[10]最近在德国爆发的腐败丑闻在西方并不鲜见。西方社会里的腐败一般不构成政治问题,原因有二。第一,民主制是社会集团强权的政治,其稳定性与人民对强权规则的文化认同相关。西方人民把强权政治认做公平的政治,认为强大的社会集团应当得到相应的政治权力来代表其利益。第二,“西方民主制”是民主加法治的制度,法权高于人民权力的意识在西方根深蒂固,人民代表的权力受法律的明确制约,而且有独立和严格的执法来控制他们的腐败。

(3)源于国家社会和经济政策的腐败。政府干预经济和社会生活的政策为腐败提供良机,如“产业政策”、计划生育、扫黄打非。民主选举领导人增加政策型腐败的机会,因为利益集团迫使国家增加政策性干预,腐败的机会也随之骤增。减少政策型腐败有两种方法:一是在“社会对政府干预的需求”和“限制政府作用”这两个重要目标之间寻求恰当的平衡,认真盘算得失。二是制定相关法律,追求严格的执法。缺民主的法治政体对付政策型腐败非常有效,中国香港和新加坡是明显的例证。

以往二十年的民主化浪潮并没有减少腐败,民主化使腐败迅速蔓延,成了发展中国家的一个主要政治问题。一些西方学者坚持说,腐败增加只是民主制早期常有的现象,不必大惊小怪。然而问题不在于腐败会不会在“将来”被控制住,而在于民主到底能不能控制腐败,以及为什么民主化导致腐败不减反增?上述分析表明:民主选举领导人不解决腐败问题,民主增加腐败的机会。腐败是通过完善法治来解决的。没有法治,腐败就得不到解决,没有法治,民主制是脆弱的、腐败的。自90年代中期开始,中国的腐败类型已经从经济结构型渐变成了政策型,是相对容易治理的类型,但治理的前提是有效的法治。

(二)民主制与“西方民主制”的区别

民主制是由人民通过定期自由普选而产生领袖的体制,专制是领袖把自己的领导强加给人民的体制;两者都是由领袖来主导政府的体制,均属人治(personal rule),即由领袖治国的体制。法治(rule of law)则指由法律来做主,法治政体指能保障由法律来统治的政体。

关于民主制优于专制的逻辑很清楚,也非常令人信服:民选的领袖并不必然比专制领袖能更好地服务于人民,但民主制给人民提供定期的机会来赶走伤害人民福祉的领袖。换言之,民主并不必然比专制“好”,但一定不会比专制“坏”。但这个精巧的逻辑并没能结束关于民主和专制的竞争。民主制有个致命的缺陷:在自由与秩序的平衡里有倾向强大利益集团的自由。民选的领袖需要选票才能当选,而“人民”的意愿因代表自己利益的领袖当选而得到实现。如此,民主机制会产生下述三种政治结果。①民主制对强大(即“有组织的”或“有钱的”)的社会集团的要求非常敏感,越强大的集团在政府里就能得到越多的代表性。②由于争夺政府权力永远是立法和行政的最大背景,日常的立法和行政事务被政治化,政治性的事务则与争夺下一轮选举紧密相关,普遍的社会正义不得不让位于争夺多数选票的考虑。③“人民”争夺政府权力的自由分裂社会,让弱势的群体绝望,使缺少“公民社会”传统的国家秩序脆弱。

民主选举机制所反映的“价值观”毫不“神圣”,说白了不过是用“普世价值”的闪亮锡纸包装了对强权政治的信仰。民主的“自由”是强大利益集团的自由,是对弱者的政治歧视。

发展中国家缺少法治传统,其民主制基本不受法治的限制,因此是纯粹的民主、单纯的民主。在这样的制度里,民主与专制的循环几乎是必然的。其实,保障自由的途径并不仅是民主政体一种。与民主主义不同,传统的自由主义有两大政治主张:一是在规模和职能上的“有限政府”,二是在法律面前的人人平等。

“西方民主制”(或称“自由民主制”)并非单纯的民主制,而是民主与法治结合的体制,是人治加法治的制度。在这个制度里,文官执法系统的独立受到尊重,不受民主选举的左右。竞争领袖职位的各方接受法定程序的严格约束,依法竞争选票,依法竞争立法和执法机构的配额。当选的领袖之间权力分割清楚,相互制衡,依宪法和立法程序立法,让决策透明,并依法保证市场和社会的公平竞争,维护四大自由。这种“法”和(民选的)“人”共治的政体取得了秩序和自由的高度统一,代表当今政治文明的最高成就。较之西欧制度,美国的制度有更浓的法治制衡色彩,通过制度的安排把人民选举领袖的权力四分五裂,亦使领袖们的权力相互抵销,从而限制了政治自由,使经选举争夺政权的门槛大大高于西欧。美国的民主传统较强,法治传统较弱,在制度安排上刻意偏重依法制衡。西欧的法治传统较强,民主传统较弱,在制度安排上就刻意偏重民主。美国建国之初就采用了“法律审议制”(judicial review),非民选的最高法院可以判民选议会通过的以及由民选总统签署生效的法律违宪无效。这个制度只是在二战以后才引入到西欧。“自由民主制”就是受法治限制和约束的民主制。

“西方民主制”里的民主成分较法治成分高,其核心机构仍是议会(在美国则是总统加国会),而非公务员体系。因此,日常的立法和行政活动依然被政治化,选票的争夺战依然会被异化成金钱游戏、政治煽动和人身攻击。在这样的制度下,“人民”的意愿还是部分地要依靠争夺选票、打政权争夺战来实现,反映出西方民主思维中深厚的强权思想,即强大的社会集团理所当然应当赢得政府对其利益的代表权。在这种制度下,经济自由同集团的政治实力挂钩,同赢得选票的能力紧密相连。当资产阶级需要经济自由,他们首先要求争夺政府权力的政治自由。当资产阶级的经济自由伤害了劳工阶级的经济自由,劳工们的解决办法还是要求争夺政权的自由,即要求扩大合格选民的范围,以较多的选票来控制(部分)政权,使立法倾向于劳工福利而不是资本家的利润。这样,“社会正义”由获得选票的能力来定义,由社会集团的实力以及他们之间的势力均衡来定义。除了为产生的领袖提供强权价值观的“合法性”,选票数量与社会普遍正义之间有什么逻辑关系?政治上的弱势团体就应当被歧视?

罗马法治和欧洲封建制孕育了西方社会深厚的法律主义传统,人们相信由神或“自然”而来的法权应当高于人民权力。因此,西方的法治并未以民主为条件,是先于民主就建立了的。法的权威使民选领袖小心谨慎,不敢越法律的雷池半步,“自由民主制”由此稳如磐石。倘若没有这样的法治基础,民主制会迅速腐化,频繁出现崩溃和重建的循环。

大多数发展中国家缺少法治传统,无力像西方社会那样融法治和民主为一体。我们可以得出三个论点:①法治和民主是不同的两件事,其存在并不互为条件。②法治和民主在发展中国家一般不共存。建立强权政治意识以及强权式的民主制度很容易,自由的选举日乃是展示人民权力的盛大节日。但建立法治观念和法治制度极为困难,要求建立政府官员和公众对法权的敬畏,特别是建立能够严格、中立和廉洁地执行法律的公务员体系。③缺少法治的民主极易落入民主和专制循环的陷阱。没有独立和强大的执法体系,就无人能制裁政府和人民天然的违法倾向,政府的违法政策和人民的违法行为将摧毁秩序和公平。

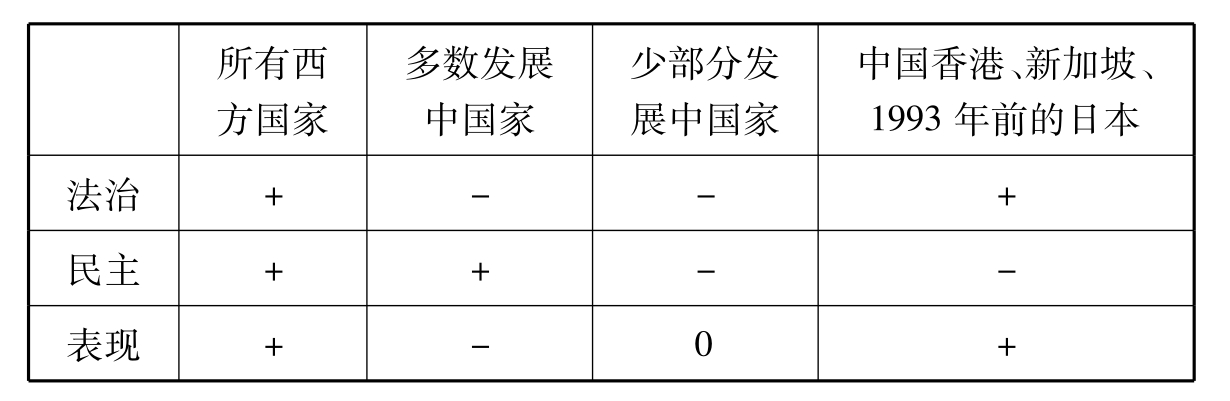

我们可以用法治和民主这两个要素把世界上的政体分成四类,并比较它们的表现。①有法治有民主,这是几乎所有西方发达国家的制度,表现优异。②有民主缺法治,这是多数发展中国家的制度,表现最差。③缺法治少民主,这是少数发展中国家的制度,表现普遍优于有民主缺法治的制度。④有法治少民主,当今只有中国香港和新加坡采用。日本自明治维新到1993年民主化以前也大体上属于这种制度。这种体制的表现与西方国家的自由民主制不相上下。见下表:

西方的政治社会学理论一直公认法治是“传统社会”演变成“现代社会”的根本标志。[11]为什么西方国家竭力推广民主而不是法治呢?因为把民主制推广到世界的每个角落是一种像十字军东征那样激动人心的事业,带有强烈的宗教使命色彩。1831—1832年间,法国司法部官员托克维尔(Tocqueville)去美国考察了九个月,写作了《论美国的民主》一书。他在《序论》中称:“企图阻止民主就是抗拒上帝的意志,各个民族都只能顺应神意安排的社会命运”。在1848年革命期间,托氏为那本书的第十二版写了一篇《前言》,开篇即指出:“民主制将不可避免地扩散到整个世界”[12]。托氏关于民主扩散的预言立即引起了西方世界的广泛兴趣。第二次世界大战后,美国的社会科学泰斗帕森斯(Talcott Parsons)提出,民主制是“现代社会”的“结构性基础之一”,“是社会进化的必由之路”(evolutionary universal in society)。[13]冷战之后,西方对民主的狂热达到了顶点。所谓“民主和平论”的潜台词就是:无论谁是侵略者,非民主国家是所有国际战争的根源;全世界都民主化了,世界就有了永久的国际和平。[14]

在后进国家,民主原只是发动革命的廉价口号。近二十年来却有许多缺少法治的后进国家在西方的威逼利诱之下实行民主,进而陷入困境。西方来的“主义”在中国和其他发展中国家称霸已经不是头一遭了。以中华文明的深厚底蕴,我们怎么就不能挑战这些“主义”?动辄“世界潮流,浩浩荡荡,不可阻挡”。苏联随波逐流垮掉了,中国凭什么非得随波逐流?我们的祖先曾经创造出举世惊叹的独特政治文明,子孙无能,非要拾西人牙慧,重蹈苏联的覆辙?

政体设计的基本出发点是在一国具体的社会和经济文化条件中寻求秩序与自由的平衡。西方民主制之所以成功稳定有赖三大基石。第一是法治,法限制“人民”的权力,提供社会的普遍正义。第二是对强权政治合理性的共识,谁裹胁的选票多,谁当领袖就有“合法性”。第三是社会分成大型利益集团,彼此利益分际清晰,容易形成势力均衡。这三大基石并不必然存在于其他文明之中。中国的社会和经济条件并没有创造出法治传统,也没有导致关于强权政治的文化共识。中国社会既没有造就真正的大型社会利益集团,更谈不上大型社会集团之间的清晰利益分际。在这种条件下,通过民主的方式挑动社会分裂是非常危险的。阶级概念引入我国后,我国没有形成西(北)欧式的劳资政三方势力均衡的“阶级合作主义民主”(corporatist democracy),也没有导致由大型利益集团实力均衡构成的美国“多元主义民主”(pluralist democracy),我们得到的是敌我不清的激烈的社会冲突,是从民粹主义到精英主义,到暴力主义,再到“专政”的过程。[15]虽然这种“阶级斗争”达到了“社会动员”的目的,当我们不再需要社会动员,为什么还要挑动社会冲突?为什么要强迫人民接受选票强权的价值?

二、特殊条件下的特殊选择

(一)“封建”的欧洲和“传统”的中国

为什么中国至今没能实行民主制?用经济社会指标的差异来解释显然不能服人。我们先比较中西方在社会、经济和政治上的不同历史条件,然后解释为什么两者会有不同的政体选择。

1300年前,法兰克人的王国开启了西欧的封建制时代。大规模的农牧庄园是其经济基础,封建等级制构成其社会基础,政治上则由诸侯、领主伙同教会势力进行统治,没有统一的中央政府。这种封建社会呈四大特点:①缺少经济自由,②缺少政治公平,③强权是政权生存的条件,④与神权相连的法权是权威的源泉。[16]

2300年前,商鞅变法结束了中国式的“封建”时代,漫长的中国“传统社会”由此开端。[17]自给自足的小农经济是这种社会的经济基础,分化不明显的小农家庭构成其社会基础,政治上则是皇帝率领文官系统伙同地方乡绅进行统治,拥有世俗和大一统的中央政权。这种世俗的“传统社会”与西方宗教的“封建社会”有非常不同的四大特点:①拥有深厚的经济自由传统,②拥有独特的政治公平,③“德政”而非“强权”是政权生存的条件,④道德原则而非具体的法律是权威的源泉。

西欧的封建制基本不允许买卖土地,而农奴的人身依附又导致劳动力不能自由流动。因此,西欧的经济自由是受到严重限制的。封建等级制规定高贵的血统是参与政权的基本条件,政治因而成了少数固定阶层的特权。在弱中央强地方式的封建制里,诸侯领主之间存在激烈的争斗和频繁的战争,到处是“危邦”或“乱邦”。强权是政府生存的条件,法权则是权威的源泉。换言之,欧洲的封建制强化了自希腊和罗马时代就培育起来的强权意识和法治传统。“自然法”既然是“神的意志”,就能代表俗世的最高权威。[18]

传统的中国成就了一种独特而又先进的政治文明,即以公平考试产生文官政府,以道德原则治理官吏和国家,以有限政府保证经济和社会自由。之所以能够如此,原因在于我国社会与西方社会有很大的差异。

(1)我国具有深厚的经济自由传统。经济三要素——劳力、土地和货币——的自由流动是经济自由的基本标准。自公元前356年商鞅“废井田,开阡陌”开创了小农社会,买卖劳动力和土地(使用权)的自由一直是我国不言而喻的社会准则,唯新中国的前30年是个例外。虽然新中国拥有世界上最强有力的政权体制,2300年的经济自由传统却使计划经济极难建立、很难稳定,非常容易垮掉,中国的经济市场化也因此很容易成功。我国目前国内名义税率与实际税率的脱节、名义关税与实际关税的反差,以及对外汇和走私控制的乏力,都从另一个方面证明了中国深厚的自由经济传统。中国香港和新加坡连年被评为世界上“经济最自由”的地区实在没什么好奇怪的,只是顺应了华人社会的一个悠久历史传统而已。同样,中国台湾政府也无力阻止岛内商人与大陆的自由经济交流。

(2)我国具有独特的政治公平。为适应阶级分化不明显的小农社会,中国首创官僚制,皇帝以下的传统政府向所有男性开放,不以血统定尊卑,没有财富标准,没有“年龄歧视”,甚至没有国籍限制。自1400年前隋唐开科举取士至1905年废科举的大约1300年间,公开、公平的文官考试录用制度创出无数“布衣宰相”以及“朝为田舍郎,暮登天子堂”的佳话。在以往的50年里,“高考”依然是加入政府的最主要的和公平的途径。在今日仅剩的几件公认的“公平”之事里,“高考”依然高居榜首。在我国乡村,民选村长的权威不受尊重,因为人数较多的氏族总能获得选举的胜利,公平性便大成问题。在中国香港和新加坡,文官系统在体制上享有比民选议会大得多的权力,但那里的人民并不感到不公平。日本在1993年民主化以前,议会的效用和地位也远不及文官系统。[19]

(3)“德政”而非“强权”是我国大一统政权生存的基础和条件。孔子(前551—前479年)和柏拉图(前427—前347年)都认为政府可以依赖道德教化。孔子告诫统治者要“为政以德”。他说:“道之以政,齐之以刑,民免而无耻。道之以德,齐之以礼,有耻且格。”[20]意思是说,用政令来领导人民,用刑法来惩罚人民,人们只求免于刑罚而不存羞耻之心。如果以人格的道德来感召人民,用真诚的礼仪使人民团结一致,则人民存羞耻之心,会善从在位者的领导。柏拉图的“理想国”与孔子的思想颇为相通,但两人均身处“危邦”和“乱邦”的世界,大道难行,都只得开馆授徒。[21]现代之前的欧洲一直乱邦林立,柏拉图也就一直是乌托邦的同义词。孔子逝世350年后,其“德治”思想因大一统的中国获得了实践机会。公元前130年左右,汉武帝刘彻实行“罢黜百家,独尊儒术”的政策,给孔子思想以官方意识形态的地位。此后历朝历代都尊儒家道德准则为正统的治国之道,不恃强权。传统的中国政体不设专门的税收和司法机构,有时甚至不设常备军,以一个极小的政府统治辽阔的领土和众多的人民。传统社会的“县”比今日的“县”至少大一倍,但通常只有一个政府付薪的官员,少数情形是两个。税收、治安、征兵、司法等事务统由这一人负责。形式上是专制,实质上是“天高皇帝远”的自由,是多数人民终生未见过一个政府官员的自由,是“有限政府”(limited government)导致的自由。这种“德治”政体的机制大体是这样的:一个村民通过科举考试成为政府官员,退休后回到自己家乡成为“乡绅”。他一只脚站在政府利益一边,帮助成为自己“晚生”或“学生”的现职官员维持社会秩序。他的另一只脚则站在自己家族以及本乡本土的社区利益一边,成为社区的领袖。他忠诚于朝廷,因为尊奉儒家“君臣父子”的道德等级以及“仁、义、礼、智、信”的个人修养使他事业成功。他也忠于社区的利益,因为在儒家“民为本,社稷次之,君为轻”的道统里,统治者一旦“失德”就为抵抗提供合理性,为“皇帝轮流做,明年到我家”提供机会。中国历代英君明主以“民可载舟,亦可覆舟”为座右铭,战战兢兢地统治。清圣祖康熙(1654—1722年)实行的“永不加(田)赋”政策至清朝灭亡也未敢废弃。1900年义和团蜂拥进京勤王,中国给八国赔款四万万两,国人不分男女老幼一人一两,但清政府笃信德治,只敢出售官爵而不敢“加赋”。因此,辛亥革命未得农民的支持,既非农民起义,也不是农民的革命。两千年多年来,除外族入侵导致的分裂,大一统是中华的主流,为数不多的农民起义只反贪官和皇帝,不反体制。中国两千年寿命的德治政体是世界第一大政治奇迹,其“合法性”岂是强权民主所能比拟?

(4)道德原则而非具体的法律是我国传统政府权威的源泉。由皇帝统帅的小型文官政府依赖地方乡绅势力的支持进行统治,任由乡民自治,基本不干预自然的社会和经济生活。在封闭、平静、自给自足的小农社会里,“道德经济”居主要地位,法律的实用性不强,“仁、义、礼、智、信”和“君臣父子”之类的道德原则便可维持大一统的政治秩序。[22]人民天然缺少遵纪守法的习惯,其各类人等的行为严重依赖传统纽带来维系,如血缘家族、祖先崇拜、地方迷信,以及种种等而下之的地下邪教社团。法律源于(宗教)道德,这是法与道德在内容上的相通之处。但较之明确而具体的法律,抽象道德原则的约束性非常“软”,权威的弹性非常大。裙带关系弥漫文官系统,各行其是、弄权枉法、以权谋私的现象屡禁不绝。因此,传统的中国又是“一盘散沙”,形式上是“专制国家”,其实是个既“复”且“杂”的“文化范畴”。空有“普天之下莫非王土,率土之士莫非王臣”的自豪,却没有明确的领土疆界,没有民族认同,也没有发动民众齐心协力的社会动员能力。在19世纪中期德治政体突然遭遇西方社会的现代组织,如现代军队、现代工业、现代会计制度,道德权威不敌法律的权威,四万万人口的大国,竟一而再、再而三地被数千洋兵征服,遑论抗战八年间先后出现了累计近千万的附日“伪军”。

(二)西方文明和中华文明的政体选择

与西方近代的资产阶级革命完全不同,中国革命既不是为了经济自由,也不是为取代子虚乌有的“专制”。革帝制的命乃是怒其不争,怒其无力将四万万民众动员和组织起来,建设现代的工业社会,抵抗外来民族的欺侮。一句话,推翻大清朝的动力来自中国人要“站起来”,来自一个伟大文明的自尊。于是,孙中山以“军政”来替代大清皇朝“永不加赋”之“德政”,共产党人以“专政”来代替国民党人的“军政”。国民党人虽统一了中国,却无力动员众多分散的农民抵抗日本帝国主义的侵略,快速实行工业化。而共产党人以严密的组织形式和出色的农民政策成功地动员了中国的农民,打败了国民政府的军队,甚至将世界上最强大的国家阻挡在朝鲜半岛的三八线外,而且迅速地实现了工业化。共产党“一元化领导”之下的“人民民主专政”反映了中国的时代要求。不如此,世界上的强大民族焉能“平等待我”?

新中国成立50年后,当民族国家的市场体系取代了地域分割的市场,取代了为快速工业化而实行的“指令型经济”,“专政”的弊端便凸显在我们面前。行政、立法、舆论、经济、教育等由执政党“胡子眉毛一把抓”的政体不适应现代社会精密的专业分工,也不适应生存竞争先于道德标准的市场社会,必然导致腐败。早在3000年前,文王四子周公姬旦著《周礼》,为杜绝“专政”,将官制分为天、地、春、夏、秋、冬六种,使各司其职,即吏部天官,户部地官,礼部春官,兵部夏官,刑部秋官,工部冬官。又因吏治为政治最艰难之处,中央六部向以吏部为首,治天下必先修吏治。《周礼》讲“明德慎罚”,儒家强调“修齐治平”,加上严格的考试制度,中国传统吏制享誉世界。因政治文明起点甚高,中国长期雄踞东方,远较希腊罗马乃至近代以前的任何一种西方政治文明都更成功。[23]为了团结和进步,再铸辉煌,今日之中华又面临选择。

西方文明选择民主制,因为这种政体的功能是保障经济和(争夺政权的)政治自由。其社会基础乃是呈大集团状的、清晰的社会利益分割,如领主、诸侯、四大社会等级、后来的社会阶级,乃至今日的大型社会利益集团。在这样的社会里,代表强权的民主制可以及时和准确地反映社会集团实力均衡的变迁,也符合西方社会自希腊罗马时代就流传下来的强权政治意识。西方还拥有源自罗马时代,确立于封建时代的深厚的法治传统。坚实的法治限制了强大社会集团对弱势集团的欺凌和对社会普遍正义的践踏,也保障了民主机制在程序上的稳定和成熟。

中华文明适合选择法治。

1.中国社会不是大型利益集团的温床

传统社会以自由、自足和分散的小农家庭为基础,由家而国,乃成国家。不是阶级的国,也不是利益集团的国,而是家庭的国,大一统的国。分散的小农利益演变成今日市场上的家族式中小企业,活力非凡,但利益依旧分散,并未形成大规模的社会利益集团。极为分散的社会既是社会团结的障碍,又是高度统一意志的条件;法律因此可以成为中立和普遍正义的化身,无需“阶级性”,是全民能自然接受的选择。

西方人以为多元的经济利益必然导致多元化的竞争型政治。此种貌似“科学”的说法其实源于对强权政治的迷信。中国香港和新加坡的经济比美国要“多元化”得多,但并没有导致多元化的竞争型政治;中国台湾的民主化与多元的经济利益基本无关。关键的问题不在经济利益如何“多元”,而在这些“多元”的利益能否整合成政治上有竞争力的集团,在于企业家们是否相信整合成政治集团及参与竞争政权符合其利益。中国的企业界缺少这种政治信念,原因很简单:把极为分散的中小企业利益整合成大规模的政治集团要付出很大的“交易成本”,而政府一方的必然反应是“枪打出头鸟”和“分而治之”。换言之,在政治上整合分散经济利益的企图注定会败于分裂和背叛。同样,政府恃强权逆流而动,搞“拳头”经济、“造大船”,也必是劳民伤财利一方而激众怨的勾当。若政府顺应自然,以维护竞争的公平为己任,不偏不倚,依法行政,就能发挥我国中小企业的竞争优势,不必依恃强权就能得到人民的拥戴。

2.我国人民并不热衷把原本混沌的利益分际政治化,组成大型政治利益集团

强权式的民主正义并不具有天然的合理性。利益集团通过获得多数票来夺取政权,使政权代表他们的利益,这在西方人是“合法性”的来源,但在国人的意识里却算不得公正。“君子不党”是中华公认的美德,“公正廉明”地执法是国人对政府最主要的期盼。传统的德治与当代的法治根基相连:德是法的源泉,法律是道德原则的具体化,给人的社会行为提供具体清晰的规则。因此,如同在传统的德治时代,今天的中国文化仍难认同争权夺利的政客,却很容易接受职业的文官。文官系统利益相对中立,产生于公平的考试,受制于频繁的考核,靠公正廉明的执法升迁。一些人视公众对争取民主的冷漠为“愚昧”,亟欲“培养”农民的“民主意识”。殊不知利益集团在西方的分际是历史和文化的。在我国,挑动群众斗群众算不上卑鄙,但绝不高尚。

西方民主制的社会基础不是“民粹主义”,而是以利益集团分际为条件的政党政治。中国台湾的宋楚瑜以“超党派全民政府”为纲领竞选,陈水扁的新政府则由国民党要员组阁,实践“超党派”政治。既然各党派并不代表不同的经济和社会利益,三位主要候选人的经济和社会纲领也没什么不同,中国台湾民主与西方民主的社会基础就显然不是一回事。中国台湾民主要解决的是省籍精英的“出头天”问题,即决定应由谁掌握权力,而非权力怎样被掌握。中国台湾民主亦为台岛独立而兴,与国际政治的干系比同岛内政治更密切。

3.一如传统社会,我国缺少的不是自由,而是关于自由竞争的公正环境和公平条件

这些条件在法律上都有明文规定,却因吏治败坏难以执行。今天的人们激烈竞争,试图在经济、社会和政治市场上找到一个属于自己的生存之处。可市场上的赢家经常是那些在政府里“有关系”的人,是愿意并且有能力贿赂更高一级官员的人。当竞争的社会已经取代了自给自足的社会,或从生到死都由国家来照顾的社会,靠抽象道德原则或意识形态说教已经无法制止腐败,因为欺骗能快速赢得攸关生死存亡的竞争,效益远远超过成本。媚俗的民主制也无法制止腐败。中国台湾公众以为“换人做做看”能铲除“黑金”,但“黑金”明明是台湾民主化的结果,怎能靠民主来解决?意大利的民主程度在西欧是最高的,战后55年换了58届政府,“换人做做看”的频率世界第一。但意大利政府的腐败程度也是西欧最高的,90年代中期揭露出的政府腐败惊心动魄。

传统的德治与当代的法治根基相连、制度相通:德是法的源泉,法律是道德原则的具体化,给人的社会行为提供具体清晰的规则。严格执法可以提高犯法的成本,使欺骗“不合算”,给市场竞争提供公平的环境,使竞争真正成为企业间的竞争、才能的竞争,而不是争夺官员或者争夺政权的竞争。严格执法就必须抛弃逼官员媚上的制度,拒绝压官员媚下的制度,建立令官员唯法是从的制度,让官吏不会变成上级党委书记的宠物,也不会变成“公民社会”的玩物,其命运取决于能否坚决维护竞争的公平。因此,我国的政改问题不是由谁掌握权力的问题,而是权力怎么被掌握的问题。不是要“换人做做看”,而是要由人治走向法治,用制度限制人的权力,用法的权威代替人的权威——无论是“上面人”还是“下面人”的权威。

每一个伟大的文明都基于一个伟大的政治文明,中国的传统政制是中华古典文明的核心,中华文明复兴的希望在于确立一个根植于本土文明和本土条件的政体,解决大众面临的现实问题。以法治为导向的政体是中华政治文明的自然发展。中国自己也曾拥有法律主义传统。“法家”思想始于春秋时齐国的宰相管仲(?-前645),至秦末汉初历400年兴盛,是战国时期政治实践的主流。但中国原始的法律主义传统至迟在汉武帝时便中断了,成为儒家学说的补充,距今已2100多年。通过吸收西方政治文明里的法律主义传统,中国有2000年历史的独特政制可以重获生机。本文下一节所建议的“咨询型法治”引进了西方的法治制衡精神,但拒绝基于社会强权及其实力均衡的民主原则;继承了中华以考试和考核文化为基础的精干文官制度和咨询性的乡绅支持制,但拒绝以道德原则或意识形态作为政体的支柱,更拒绝个人(皇帝或领袖的)的终极权力。类似于中国香港制度,由考试产生的文官系统是新体制的核心,其基本出发点是以清明的吏制保障法律面前人人平等,维护竞争的自由和公平,并捍卫人民知情和表达的权利。中国杰出而独特的文官制度和考试文化适应德治,也能在法治精神下浴火重生。

国人称为“社会稳定”的问题,西人称为“法律与秩序”(law and order)问题。无论是多数人还是少数人维持的秩序,人维持的秩序总不如法维持的秩序公平、稳定。[24]中华的德治曾经卓越,但在市场竞争的社会里却也难免会堕落为谎言和虚伪。如果相信黑格尔的“正反合题”,或历史唯物主义的“否定之否定”,由法家的“法治”演变到儒家的“德治”,再回归成现代的法治,乃是再自然不过之事。即便不相信决定论式的“辨证”,也没什么道理相信由古罗马法治演化出来的西方民主制就把世界和中国的政治文明发展给“终结”了。以强权信念为基础的民主价值在中华文化里缺少基础,国人对民主制的冷漠不单“自然”而且非常“合理”。当世界陷入“政治宗教”的时代,中国人对民主的冷漠开启了一道新型政体的曙光,乃是人民对“启蒙者”的“启蒙”。

三、咨询型法治

孟子比孔子中庸一些,尝言“徒善不足以为政,徒法不足以自行”[25]。即为政只讲仁义道德不行,只讲法度也不行,因为法不能不靠人而自动施行。法能否“自行”呢?我们怎么可以相信立法的人能保持中立,执法的人能保持对法的忠诚?受中国香港制度的启示,这里提出一个由五大支柱构成的制度安排,称为“咨询型法治”,目的不仅是中立地立法,而且主要是机械、严格、高效和廉洁地执法。[26]

(一)咨询型法治的五大支柱

与以议会为核心的民主制不同,法治政体的核心既非“人”亦非“党”,而是机械的文官系统。习惯上的立法机构,无论是选举还是推举产生的,功能上都主要是文官系统的咨议机构。

1.中立的文官系统

这个系统有两大功能:第一,严格执法,依法行政,违法必究;第二,拥有立法建议权。较之民主政体里的议会,文官系统要中立得多,公务员以严格和中立地执行法律为本职,不代表任何一个社会集团或地域的特殊利益。因其中立,文官系统也应独享立法建议权。文官系统的中立性是由制度来保障的。这种制度保障体现在考试、绩效、资历和终身雇佣四个方面:第一,公开的录用考试和严格的升等考试;第二,定期、频繁和公开的综合绩效评估;第三,从政年资是升等的基本条件;第四,公务员系统采用终身雇佣制。

进入文官系统的方式是公开和公平的考试,一方面体现政治权利平等的原则,另一方面又体现唯才是举的原则。体制堵塞担任政府高官的捷径,不能凭社会鼓动能力或者与高层领导的关系而一步登天。系统内的升贬奖惩和调离退休受一整套精密的法规来规范,其表现由专门机构依执法政绩、从政年资、升等考试成绩以及公众评估四大要素来综合评鉴,党派因素和意识形态之类的“软性标准”均被排除。违法行政以及超越职权的行政,无论效果如何,都将被视为执法犯法而受到惩罚。这套文官系统的设计当然是复杂的,但并不超出中西现有的政治文明知识。更重要的是,中国的政治文化把考试视做比选举更公平的制度。我国由考试产生的传统文官制持续了1700年,其形式上的废除迄今还不到100年,遑论高考和近年来实行的公务员考试在实质上延续了科举制度。公务员食人间烟火就不可能“绝对”中立,但比选举出的利益集团或“公民社会”的代表要中立得多。

2.自主的司法系统

文官系统的权力必须受制约,司法系统是制约文官系统的首要机构。司法系统也有两大功能:第一,无论在人民与政府之间、人民与人民之间,或政府各机构之间,一旦出现与法律相关的争议,司法系统拥有唯一和最后的裁判权;第二,在文官系统提出的法案获得人民代表大会通过后,最高法院还拥有法律审议权,可以判决已生效的法律无效。不受行政、党派及媒体左右是公正司法的唯一保障,也是维护司法机构尊严的源泉。法治政体着重从制度和法律上保护司法系统的自主性,如司法辖区与行政辖区不得重合,法官为终身职,以及不受党派和文官系统干扰的、精密的内部升调奖惩和录用退休制度。

3.独立的反贪机构

全体公务员必须受独立反贪机构的严格制约。文官系统最大的危险不是缺少中立性,而是以公权谋私利。在以文官系统为核心的法治政体里,独立反贪机构的地位非常突出,直属最高行政首长,以一支精干的队伍专司揭露公务员和司法队伍中以公权谋私利的行为。在反贪机构里,职位的晋升完全依赖反贪政绩。因为机构功能简单,其内部的腐败问题一般不会成为全国性的政治问题。而且因为这个机构队伍精干,控制系统内的腐败就相对容易。系统设内部纪律委员会,专职侦察反贪机构内部的腐败分子。

这个机构并非源自明朝能左右吏治、肆意干政的“东厂、西厂”,反贪机构功能单一、彻底独立,是新加坡在60年代后期的重要发明。因其成效昭彰,中国香港在70年代前期引进了这个新加坡经验,成立了世界闻名的“廉政公署”(ICAC)。在这个独立机构建立后,港新两地文官系统的狂贪之风立即被控制住了。80年代末,因为文官系统已经相当廉洁,香港廉政公署无腐败可抓,把自己的功能扩大为包括侦察“私营企业的腐败行为”。反贪机构成功的关键在于其独立性,不仅独立于文官系统和党派政治,而且在治恶吏的手段上相对独立于司法系统。如同英国文官、日本文官有廉洁的传统,无需独立的反贪机构来制约。然而因为有独立的反贪机构,中国香港和新加坡的文官比日本的文官更廉洁。

4.以全国和省人民代表大会为核心的广泛的社会咨询系统

文官系统还必须依法接受社会咨询系统的制约。全国和省人大是社会咨询系统的核心机构,有两项主要功能。第一,批准、否决或搁置公务员系统提出的法案。文官系统掌握立法建议权,人大掌握立法批准权,最高法院拥有法律审议权,这导致立法比建设民主政体更艰难、更慎重,而且中立得多。第二,向公务员系统提出行政建议,依法行使行政调查权(如调阅行政档案),依法定期举行听证会,质询行政政策。同时,各部门、各层级的公务员机构也必须依法建立自己部门或层级的“社会咨询委员会”,委员由退休公务员、有关专家学者、有关企业的代表和有关居民的代表共同组成,但无薪俸。有关的公务员首长依法有责任向咨委会委员提供行政调查的方便,依法定期向他们汇报行政情况,听取他们的意见和建议。在法定的限期内,公务员首长必须对人大及咨委会的行政建议公开和明确地作出拒绝、接受或部分接受的决定。人大及咨委会的建议、公务员的决定以及实际的行政效果须向公务员评估机构备案,并通过大众媒体公之于众,使行政透明、政绩考核有据。拒绝或阻碍人大及咨委会的调查和听证将导致该公务员首长受严厉惩罚。因为咨询系统迫使文官对公众的意愿保持敏感,法治政体便成了“咨询型法治”政体。

民主制度安排议会拥有立法权并代表“国家最高权力”,即按照议会席位的党派分配比例决定行政权的党派归属(美国安排另选总统,分权制衡“人民的权力”,是个例外)。在我国,类似的安排其实是个虚名,因为宪法规定中国是中国共产党领导的国家,全国人大代表的产生与自由的党派竞争无关,立法权实际上也并不在人大手里,人大仅有立法批准权。近来知识界颇有些人呼吁使人大的名义权力实质化,自以为是民主化的步骤,这却是民主迷信的又一恶例。把我国变成没有自由选举的“民主制”,结果将使政治流氓当道。与中国大陆情况类似,中国香港和新加坡的议会其实也是社会咨询系统,功能也仅有立法批准和行政建议两种,但却有效地迫使行政透明,迫使文官系统倾听大众呼声。在1993年以前,日本的议会大约连咨询的功能都有限,立法更是由文官系统一手操办,但日本在90年代以前的成功是举世公认的。法治政体的关键是:公务员系统拒绝向大型利益集团的压力投降。他们倾听大众的呼声,但行政必须严格保持中立,为法律所规定的社会普遍正义提供保障。为了建立法治政体,我们应当明确法的权力高于人民的权力,取消社会咨询体系的名义功能,强化其实质功能,并定立明确而清晰的法律保护这种加强了的实质功能,使之切实成为制约文官系统的有效机构。

5.受法律充分保护的言论、出版、集会和结社的自由

文官系统还必须接受人民四大自由权利的制约。法治政体通过法律手段认真保护人民的四大自由权利,但也通过法律限制不负社会责任、不知自律的出版媒体和社会组织。在现代社会,言论、出版、集会和结社的自由是必不可少的,是现代社会进步的基本动力之一。在法治政体里,四大自由更是特别地重要,既是公众监督文官系统的主要方式,又是公众向文官系统表达自己意愿的主渠道。

四大自由明显是现代社会进步的一个基本条件,为什么众多发展中国家的政府却拼命限制四大自由?第一,出版媒体和社会组织普遍缺少自律。媒体和组织缺少自律与缺少强大的中产阶级有关,有强大中产阶级的社会必然出现主流媒体和主流的社会组织,不露声色地把缺少自律的媒体和组织边缘化,使民主政体不受激进分子的挑战。第二,更重要的原因是,缺少法治的民主制把媒体和社会组织变成了争夺政府权力的政治工具,甚至是主要的政治工具。既然这些媒体和组织不过是小集团争权夺利的政治工具,公众对其被限制甚或取缔也漠不关心。如此恶性循环,保护四大自由的法律自然成了一纸空文。在法治政体下,通过政党政治来争夺政治权力之门被关闭了,权力的核心是文官系统,没有一步登天的捷径。这样,利用媒体和社会组织来争夺政治权力的倾向便大为降低,政府也就不用惧怕自由的言论和结社。香港是这方面最典型的例证。在法治环境下,限制不负责任和不知自律的媒体和组织并不具有政治意义,只是依法维护公众利益。对于以严格执法为本职的文官系统而言,认真维护法律规定的四大自由是其工作绩效的一部分,执法不严影响升等,执法犯法将遭到严厉的惩治。因此,在真正的法治环境里,言论、出版、集会和结社的自由比起民主环境里的四大自由更加自由、更加健康。

(二)“咨询型法治政体”的主要特点

较之人治导向的民主政体,法治导向的、由五大支柱构成的“咨询型法治”有五大特点。

(1)强调“法律”做主(rule of law),拒绝“人民”做主(rule of the people),也不承认强大的“公民社会”进行政权分赃的权利。选举和考试是政治参与的两种主要途径。在现实世界里,两种方式从来就是共存的,但却从来不是同等重要的,也不可能是同等重要的。法治的核心是通过考试产生的文官执法系统,民主制的核心是由选举产生的议会立法系统。法治文官系统的主要职责是执行法律,不需要“人民领袖”;而民主议会的主要职责是制定法律,要靠“人民”组成政治集团,推举自己的领袖加入政府,制定有利于本集团利益的法律。因此,在中国香港、新加坡以及直到1993年的日本,法治的程度与领袖的作用成反比。

(2)强调法的正义性,因而特别重视“法律面前人人平等”。民主政体强调党派政治的正义性,要求按照利益集团的实力来分配政府的权力。人民的权力并不是法律权威的来源,也不应当是法律权威的来源。若法来源于人民的权力,人民就可以任意修改法律,也就没有什么能限制人民的权力了,社会哪还有正义和秩序可言呢?中国的周礼和儒家道德原则不是来源于人民的权力,西方的基本法也不是来源于人民的权力,基本法源于当时社会大众能普遍接受的行为道德准则。[27]中国缺少法治传统,但德治与法治有密切的关联。基本法源于道德准则,具体的法律来源于基本法。

(3)强调严格执法的重要性,刻意增加立法难度。民主国家关心制定有利于谁的法以及由谁来执法,而法治国家关心法律能否得到严格、中立和有效率的执行。在发展中国家,法律本身一般不是问题,问题在于写在纸上的法律多半也永远停留在纸上。严格、中立和有效地执行法律要求有制度上的保障,这是法治政体设计的实际出发点。

(4)强调限制政府的职能和规模,造就有限政府,保障社会经济生活的自由,从而鼓励民族的创造力。以议会为核心的民主制授予“人民”代表立法权,政府依“人民”代表的意志干预社会。定期普选领导人与社会的创造性无关;创造性主要存在于自由和公平的竞争,存在于职能有限的政府。在法治政体下,人民可以做一切法律未明文禁止的事,而政府只能做法律规定它做的事,主要是确保法律面前人人平等,维护公平竞争的秩序。如此法治政体将严禁政府在经济、教育、科学和文化领域采取肆意干预、破坏公平竞争的政策。

(5)强调追求符合中华传统的秩序与自由。与任何一种民主政体不同,法治政体的秩序更加稳固,因为新政体堵塞了通过集团政治来争夺政府的大门,要求文官系统不屈从社会压力集团,坚定维护法律所代表的社会普遍正义。自由成为社会的主旋律,因为法律规定政府的职能仅在维持竞争秩序的公正,因为体制动员其他四大支柱制衡文官系统,因为法律迫使决策程序透明、决策者聆听社会的呼声,还因为言论、出版、集会和结社的自由受法律严格的保障。

(三)咨询型法治的可行性

对执政党来说,选择咨询型法治较之选择民主制的可行性要高得多。

(1)以法治为导向的政治改革不会引发政治动荡,反而会使社会更稳定,因为法律与秩序的因果关系已久经历史考验。

(2)咨询型法治政体与现行政体在结构上相差不远,现行政体为法治政体的建立提供了良好的基础,无需发动社会革命,另起炉灶。

(3)中国香港和新加坡的政体提供了在华人社会里建立咨询型法治的丰富经验,而且这两个政体已经取得了举世公认的成功。

(4)以法治为导向的政治改革是解决腐败问题最直接、最有效的办法。而解决腐败问题,维护竞争的公平,乃是执政党在人民中续享声望的关键。

(5)建设法治政体是中国现代化事业的天然组成部分和最后的任务,而推动中国的“现代化”是人民拥护执政党的历史原因。无论工业多么发达、人均产值多高、领导人的选举多么自由,缺少法治的国家都不是现代化了的国家。西方国家,以及日本、中国香港、新加坡,举凡拥有了法治,就没有了“现代化”问题。如同世界上所有建立现代国家的过程,中国从一个“文化范畴”变成现代化国家也要完成三大任务。第一,确定领土疆界,完成政治统一,实现全国人民在政治意义上的团结。第二,用统一的市场体系取代分割的市场,变机械的政治团结为有机的社会团结。第三,用法的权威代替人的权威,使人民享有持久的社会公平。[28]在毛泽东的旗帜下,共产党领导人民完成了第一个任务,在邓小平的旗帜下,共产党领导人民完成了第二个任务。人们有理由期盼,共产党继续领导人民完成最后一个任务。法的权威无法靠投票来建立,也从未靠投票建立过。以法治为导向的政治改革要依赖共产党的领导,特别依赖共产党高层领袖推行法治的决心。

邓小平明确反对把民主制引入中国,数番表达了对香港政体的支持,并且在行动上坚决抵制了彭定康使香港政体民主化的企图。他提出:“我们在内地还要再造几个香港。”他说:“我讲过很多次”,(香港体制)“前五十年是不能变,五十年以后是不需要变。这不是信口开河。”这位杰出的政治家就这样婉转地表达了他对“五十年以后”内地体制的期望。[29]备受高层领导欣赏的江苏张家港市,其政府的口号是“白天的新加坡,夜晚的香港”。新宪法把“法治国家”概念收入中国政体的定义也反映了我国领导人的政治取向。他们的取向并非偶然,法治政体是中国现代化历史进程的要求,也是任何一种“成熟的市场经济”的基础。

实施以法治为导向,以吏治为核心任务的政治改革可以从两方面入手。第一,宣布执政党的中心工作由经济建设转变为法治建设。既然由计划体制向市场体制的转变已基本完成,党和政府的中心工作就不能是搞经济,要让经济自己来搞自己。党和政府的中心工作和宣传活动需要转移到法治建设上,为市场竞争的公平秩序提供保证。一旦宣布党的工作中心转变为建设法治,我国官吏的动力将发生方向性变化。在“以阶级斗争为纲”的年代,抓阶级斗争是提升干部的标准;在“以经济建设为中心”的年代,抓经济指标是提升干部的标准;在以法治建设为中心的时代,本地方、本行业遵纪守法的新气象是提升干部的标准。第二,宣布分三个阶段进行以法治为导向的二十年政治体制改革。在第一个五年,主要任务是实行十一届三中全会提出的“党政分开”原则,取消目前的“双行政”体制。党通过在政府中的党员来体现其领导,而政府则依文官制度加以彻底改造,使公务员的升调奖惩、录用退休都严格按照精密的公务员法规进行,目的是实现共产党的“依法治国”(rule by law)。在第二个五年,主要任务是大幅度减少非公务员系统的政务官,建立和完善制衡制度。让司法系统真正自主,反贪机构真正独立,社会咨询系统的功能真正实现,目的是建立初级的“法律做主”(rule of law)体制。在最后十年,主要任务是开放言论、出版、集会和结社的自由,在实践中调整五大支柱的相互关系,提高咨询型法治政体的稳定性,使之成为一种成熟的现代政体。

完成了以法治为导向、吏治为核心的政体改革任务,法律在我国将拥有至高无上的权威,我国人民将生活在稳定和公平的社会环境里,中华将再次以独特和长治久安的政体享誉世界。

四、结论

中华文明覆盖世界五分之一的人口,底蕴深厚,曾领世界政治文明两千年的风骚。强大的世俗传统能让中国大众冷对所谓的“神意安排的社会命运”,更不会像西人那样狂恋民主“不可避免地扩散到整个世界”的预言。古希腊的文明并不仅仅是雅典的文明,雅典之后两千多年的欧洲创造了辉煌的文化,却不是民主的世界。近代以来最伟大的科学家和科学理论也并非产生于民主国家。“全球化”会同化世界的政体?君不见全球化促进“趋同”也刺激“逐异”,正是差异使世界各地的文明丰富多彩、取长补短、相互学习、激烈竞争、共同进步。

民主化的确是近二十年来的“世界潮流”,但伟大的民族从不随波逐流。百年来,中华民族冷落民主化,追求现代化,取得了震惊世界的成功,给全球五分之一的人口带来进步与光荣。从战术上说,建设法治政体直接解决我国人民最关心的腐败和不公平竞争问题。从战略上说,建设法治政体是我国现代化进程的最后任务。从历史的角度看,现代法治政体继承和复兴了我国独特的政治文明传统,体现了中华民族再铸辉煌的文化自信。

笔者尊敬西方的民主实践,但蔑视民主迷信,厌恶思想专制。科学要求结论服从对现实的求证,理性要求意愿对代价的敏感,历史指出差异的具体原因。把认同强权政治的西洋民主思想说成是“普世价值”、“绝对真理”,用一句“封建专制”就粗鄙地否定我国持续了两千多年的政治文明,将二十年来散布饥饿和内战的民主潮流吹嘘成人类的伟大进步,对自己国家逆流而行的成就却视而不见,懒得深究人民面临的具体问题,还用无病呻吟的“价值”空谈去“启蒙”冷淡民主的大众,这难道不是民主迷信?除了“与西洋制度保持一致”,实行民主制到底解决中国的什么问题?凭什么说选举比考试加考核更公平?中国人的价值观怎么就不如西洋人的价值观“先进”?为什么中国香港、新加坡乃至日本没有实行民主制却能获得巨大成功?

效颦的丑东施变不成美西施,但自信地挺起胸脯,东施比西施多一分健康的美。

附录:回答几个疑问

咨询型法治曾经存在于欧洲的普鲁士以及明治维新到1993年以前的日本。现仅存于中国香港和新加坡。中国香港和新加坡都取得了闻名世界的成功,属世界上最廉洁、最有秩序和最有效率的社会之列,更是世界上经济最自由的两个地区。以华人为主体的社区能取得如此高度的自由与秩序的平衡,同两地实行的“咨询型法治政体”密切相关。然而中国内地是否有能力移植仅实行于两个地区的体制呢?本文以回答下面五个疑问收尾:

1.中国香港和新加坡的法治精神和法律体系均来自英国。没有经历英国的殖民统治,中国人自己怎么可能建立法治?

中国香港和新加坡的法律体系和法治精神的确来自英国,是中西交流的一个巨大成果。然而英国的殖民地遍布全世界,怎么仅有中国香港和新加坡建成了缺民主的法治政体?理由很清楚:这种政体非常适合华人城市社会发展的需要,而且华人社会有能力汲取西方的法治精神。除此之外还能怎么解释?中国香港和新加坡的法律源于英国,但中国香港和新加坡的咨询型法治却不仅是英国的发明,英国自身并没有这种制度,全世界的其他任何地方也没有这种制度。虽然这个制度是英国人和华人共同创造的,却是在华人社会里建成,在华人社会里成长,是英国退出新加坡之后,以及逐渐淡出中国香港时才确立的。为什么英国在交还中国香港的前夜才推行民主化?世界上民主传统最悠久的英国却毫无民主迷信,在中国香港统治了一百五十年不肯搞民主;在英国治下的中国香港人一个半世纪也没要求民主,邓小平更坚决抵制了末代港督的民主化企图。理由很明显:民主制不利于管理中国香港的华人社会,咨询型法治有利于中国香港的繁荣。如果说上述各方都比民主派“愚蠢”,那么恰恰是这些“愚蠢”造就了中国香港持续的自由和辉煌。中国香港和新加坡的华人有能力直接汲取法治精神。假以时日,在内地的中国人也有能力学习这种精神。虽然中国人在传统社会里生活了两千年,却以学习苏联共产主义制度的能力震惊了世界,因为我们需要那个出色的制度使自己“站起来”。为了完成现代化事业,中国人有能力学习任何一种适合我们需要的制度,也有能力拒绝任何一种我们不需要的制度,这就是我国伟大文明的深厚底蕴。

2.中国香港的法治是由英国的民主制来建立和保障的。没有民主,中国怎么能建立和保障法治制度?

第一,法治不是靠民主建立的。虽说权威并不必然导致法治,法治的最初确立却依靠权威,依靠对神权的敬畏和对执法权的恐惧。第二,法治也不是由民主来维持的。法治可以通过限制民主的程度而支撑民主,但民主却不能用以支撑法治。民主会让利益集团的压力扭曲和削弱法治。法治由法治政体本身来维持,主要由执法机构来维持。

斯巴达城邦的法治源于贵族寡头制。雅典城邦不稳定的法治最初来自德拉科专制,在梭伦大权独揽和庇西特拉图父子专制的时代成型。美国的法治精神来自殖民者抛弃的那个专制的旧大陆。美国第一个殖民地在弗州境内,是依《英王制诰》(patent and charter)建立的。第二个殖民地在麻州境内,起因是驶往弗州的“五月花号”误航至北方波士顿附近海域。缺少针对新区的《英王制诰》,“五月花号”的专制船长要求清教徒们先签署一个公约(compact)才能登岸,即后来成为美国宪法基础的《五月花号公约》。后来的《美国宪法》也不是民主的结果,而是一小撮大庄园主权势和智慧的结晶。日本的天皇专制推动明治维新,从普鲁士引进了法治政体。中国香港和新加坡的法治不是由民主建立的,也并未由任何国家的民主来保障。直至回归前夜还有效的中国香港宪法《英王制诰》是英国用炮舰强加给中国香港人的,赋予了港督在中国香港像国王一般的权力。英国的确有民主制,但中国香港人民对法律的尊重却不是英国民主制的结果,而在于港英当局执法的权威。尽管中高级以上官员来自英国和澳洲,中国香港直到70年代早期依然极其腐败。在官员本土化及引进了新加坡的独立反贪机构以后,中国香港才有了廉洁政府。如果邓小平没有阻止末代港督使中国香港民主化的企图,中国香港的法治恐怕已经被“人民的权力”淹没了。新加坡早在20世纪60年就脱离了英国的统治,英国只给新加坡留下了一个混乱的民主制。新加坡的法治是李光耀率领人民行动党建立的,人民尊重法律是违法必“罚”的结果。显然,新加坡的法治不是靠选举来维持的,而是靠新加坡的执法机构来维持的,是靠其法治政体维持的。中国台湾社会的法治基础虽薄弱,却也是日本占领时期和蒋家父子时代建立的,但被民主化所削弱。把民主说成法治的条件是后冷战时期的新“发明”,反映了民主迷信的风行。

3.中国台湾已经成功地建立了民主制。有什么理由相信中国大陆不能像中国台湾那样建立民主制度?

第一,香港的社会和政体比台湾的社会和政体要先进得多,因此吸引力也大得多。第二,台湾的分离主义和甘心依附美国,当制约中国的工具,也降低了台湾模式在中国内地的魅力。另几个理由则导致台湾民主制不可能扩散到大陆。第一,国民党让少数大陆人长期垄断台湾治权,“台湾人的出头天”由此成了政争的根本诉求。换言之,“天然的”省籍分际是台湾民主的两大基础之一。而在大陆玩弄省籍、民族等天然的裂痕,带来的将不是民主和文明的复兴,而是内战和分裂的危险、是中华文明衰败的危险。西人要遏制中国的崛起,以威逼利诱向中国推销民主乃是明显的上策。愚如李登辉辈都看到了中国民主分裂成七块的前景,苏联民主分裂的下场也给我们敲响了警钟。如果民主迷信可悲地风靡大陆,结果也不会是民主,而是民主的迅速崩溃和专制的快速复辟。第二,台湾民主的另一大基础是靠美国安全保护撑腰的台湾独立运动。没有这种“支持民主台湾”的国际政治基础,台湾也会接受一国两制的安排,依照日本占领时期的法治传统,依托蒋家父子建立的法治基础,逐渐消弥省籍鸿沟,走向类似于中国香港的法治社会。如果说台湾民主的一大支柱是美国的安全保护,中国大陆的民主却为美国削弱和分裂中国提供良机,这是任何讲求实际的中国决策者所不能容忍的前景。第三,台湾的民主过程充斥黑金因素以及政党和社会的反复分裂。同样的过程引入中国内地,黑社会、金钱政治以及社会分裂的程度将远较台湾为烈,绝不低于俄国以往十年的情况,因为中国大陆的法治传统比俄国要弱得多,亦不及台湾。那时,我国的“叶公”们不会去作民主的后盾,会调过头来骂“假民主”,骂“政客无耻”,虽然未必承认那是制度所致。

4.中国香港和新加坡只是两个城市。这两个小地方的经验能适合世界人口最多的国家?

民主作为一种政体制度源于雅典。雅典在鼎盛时期的全部居民,包括妇女、儿童、奴隶和外邦人,也不过才二十五万左右,绝对是个“城市”,而且是“小城市”。然而大如印度和美国不也采取了民主制度?国家的规模仅与政体的程度相关。美国的民主程度远不及雅典;中国如实行法治,其程度也会不及中国香港、新加坡、日本。但是美国的民主制经受了一个大国长期和复杂经历的考验,已经调整得远较雅典民主制完备和成熟,也比世界上多数其他地区的民主制稳固。中国香港的法治在中国内地也将经历复杂的考验和调整,成为一种新的、更完备的咨询型法治。所有的政体都始于小规模的实验,关键不在规模,而在一种政体是否适合社会进步的需要和条件,适合自身的社会和文化历史条件。在“纯粹”的法治环境里,中国香港和新加坡的华人社会呈现了开放、自由、公平、有序和现代化的风貌,是未来城市化中国应有的形象。先进的政体是文明最集中的体现。中国的传统政体持续长达两千年,融百千民族为一家,合千万平方公里的土地为一国,理亿万人口国度于一个极小的政府。如此,中华文明得以成为世界上的伟大文明。在今天,建立一个现代化的、独特的、古为今用、洋为中用的咨询型法治,是我国再获长治久安的希望,凝聚了中华文明浴火重生、再铸辉煌的希望。

5.执政党今天握有行政、立法和司法的实际最高权力,并能据以左右新闻出版、经济生活、高等教育和社会组织。凭什么预言执政党愿意变党治为法治?

作者并不相信历史决定论,更无意作决定论式的“预言”。如果执政党决定进行政治改革,本文指出了一种适合中国国情的政体选择;若执政党决定不进行政体改革,当然也就无所谓选择。但笔者指出,执政党无所不及的权力虽是法治改革的对象,却并非是选择法治的障碍。虽然权威并不必然导致创制,创制却必须要有权威,没有权威就不可能创立新制度。换言之,如果中国要完成现代化的历史进程,建立法治政体,共产党式的权威是必要条件。笔者认为,执政党的领袖们有可能痛下决心,进行以法治为导向、吏治为中心任务的政治改革。第一,中国共产党以推动中国的现代化事业为己任,已经完成了前两个任务,不应半途而废。第二,中国迫切需要以法治为导向的政治改革,控制腐败的蔓延,促进市场体系的成熟,并应付外部势力对我国社会团结的挑战。第三,法治适合我国的具体条件,现有的政体与法治政体形式上相距不远,无需用革命的手段打碎旧制,重起炉灶。第四,同样的政体在二十年前给了党的领袖们自上而下发动经济体制变革的机会,而现有的政体同样给了党的领袖发动和领导政治改革的机会。总之,他们并不必然作出政改的选择,但如果选择,空间是有限的。让人民定期和自由地普选领导人明显是一种自杀式的选择,不仅会毁掉执政党,而且会摧毁中华文明复兴的希望。

原载《天涯》,2001年第1期。

【注释】

[1]最近的例子是美国在2000年挑头召开了有107个国家参加的“世界民主大会”。大会在6月27日通过了《迈向民主世界共同体》这一“华沙宣言”。“宣言”确认民主制适用于全世界,并确定了衡量民主国家的世界统一标准。“宣言”的签署国“决心联合起来推动和加强民主”并“确保民主制度和民主程序得到巩固”。会议讨论了在联合国机构以及其他相应的国际机构内设立民主工作小组的问题,决定将来要促成联合国设立这样的专门机构。与会国还决定在2002年召开第二届民主大会。除法国以外的106个国家在“宣言”上签了字。法国外交部长韦德林对“宣言”的宗旨提出质疑,认为美国有把民主制造成一种“宗教”的倾向,强迫所有其他国家改信这种宗教。他指出,这次大会的目的不过是想强迫一些非民主国家接受民主,让签字国“以集团名义”履行义务。法国人不愿意再重新组建一个排除非民主国家的阵营,那样势必又要形成冷战的分野。会议的实际老板是美国国务卿奥尔布赖特,她口气强硬地反驳了法国外交部长,指出:“既然我们每个人都认为民主是人类普遍的基本权利,既然我们要让每一个公民都能享受到这种权利,我们国际社会就应该是一个共同体。”

[2]关于这些概念,请参见下述两种百科全书的相关条目。《布莱克维尔政治学百科全书》,中国政法大学出版社,1992。大英百科全书(Encyclopaedia Britannica)1993年版。

[3]罗伯特·达尔:《论民主》(Robert A.Dahl,On Democracy,Yale University Press,1998,商务印书馆,1999)。达尔给民主下了五条定义(英文版第38页):①有效的参与(effective paritcipation),②平等的投票(equality in voting),③获得文明的理解(gaining enlightened understanding),④对议程有最终的控制(exercising final control over the agenda),⑤包括成年人(Inclusion of adults)。这五条的标题是:“什么是民主?(What is democracy)”,并称此为“理想的民主”,就是说现有的民主制还不能完全实现上述五条。他的“实际的民主”干脆就没有定义。如果去掉目的和程度的因素,太多的发展中国家能满足上述五条。迄今为止,西方所有讨论民主的书都会在“定义”上争论不休。亨廷顿说目的定义是可疑的,因而倾向于仅以选举领导人来定义(见Samuel P.Hungtington,The Third Wave:Democratization In The Late Twentieth Century,University ofOklahoma Press,1991。《第三波》上海三联书店,1998)。但他又说这只是“最低限度”的定义——把程度因素又放进去了。意义仍在说“好民主”是“好”国家。(英文版,pp.9-13,5-8)。把民主制分成“低限”和“发达”两种虽未尝不可,但“发达”的定义实际指的是本文所称的“民主加法治”。缺了法治,民主就“发达”不了,而第三世界的主要特点是缺少法治。把这种情况说成是民主的程度不够就有误导之嫌。民主的程度与参与选举和决策的广泛程度有关,与选举的频率有关,与法治的程度无关。

[4]达尔:《论民主》,第五章,(英文版)第45页。

[5]应克复等:《西方民主史》,中国社会科学出版社,1997年,第48页。

[6]本文对民主的定义与熊彼特的定义相通。熊彼特率先批评了目的定义,阐述了程序定义的必要性,即“民主是关于政治的制度安排,某些人通过竞选人民的选票获得决策权”。熊彼特:《资本主义、社会主义和民主主义》,商务印书馆,1979年,第337页。

[7]参见Robert A.Dahl,Polyarchy:ParticipationandOpposition,Yale University Press,1971.

[8]政府的治权及于乡村是“现代社会”的基本特征,保障国家的法律不仅适用于城市居民,而且及于在国家每个角落的公民。

[9]达尔:《民主理论的前言》(A Preface to Democratic Theory),三联书店,牛津大学出版社,1999年,第93页。该书于1956年由芝加哥大学出版社出版。该段的原文是:In a rough sense,the essence of all competitive politics is bribery of the electorate by politicians.

[10]20世纪90年代以来民主化降低了文官制的地位,日本文官体制里的腐败日渐明显,成为公众关心的话题。

[11]关于“现代化”就是法治化乃政治社会学的基本认识。德国的同尼斯(Ferdinand Tonnies,1855—1936)著《社区与社会》(林荣远译,商务印书馆,1999年),把社会分成“礼俗社会”(gemeinschaft)和“法理社会”(gesellschaft);韦伯(MaxWeber,1864—1920)著《经济与社会》(商务印书馆,1997年,上卷,第三章)把政治权威分成三类:传统、法理和魅力领袖(中间过渡时期)。基于韦伯理论的美国“现代化理论”思路也大体相同,即裙带关系的权威是传统政府的权威,法(律)理(性)的权威是现代政府的特征。近来讨论民主化的“名家”,如O’Donnell和Schmitter也开始讨论“新兴民主国家”的“法治化”问题,称之为Horizongal.Accountability问题。见Andreas Schedler,larry Diamond,and Marc F.Plattner,The SelfRestraining State:Power and Accountability in New Democracies,Boulder,Lynne Rienner Publishers,1999,Chapters 3-4,&PartⅢ。

[12]托克维尔:《论美国的民主》(上卷),董果良译,商务印书馆,1997年,第28页。笔者引文由英文版翻译而来。

[13]帕森斯(Talcott Parsons),Evolutionary Universals in Society,American Sociological Review,Vol.29,1964.又见Societies,Evolutionary and Comparative Perspectives,PrenticeHall,1966.

[14]卢塞特对“民主和平论”有较完整的介绍。Bruce Russett,Grasping the Democratic Peace:Principles for a PostWarWorld(掌握民主和平论),Princeton,Princeton University Press,1993,chapter.7;and Russett,Can A Democratic Peace Be Built?International Interactions,Vol.18,No.3(Spring 1993),pp.277-282.

[15]阶级界限清晰的社会同我国的由家而国的小农社会结构不同,政治后果也就不一样。于是才有毛泽东不断强调“革命的首要问题”是“敌我友”问题。关于此句所用的政治学专业辞汇,请参阅《布莱克维尔政治学百科全书》,中国政法大学出版社,1992年。

[16]了解欧洲封建制的捷径是阅读《大英百科全书》(Encyclopaedia Britannica)的有关条目。波兰尼的经济史《大转折》(Karl Polanyi,The Great Transformation,Beacon Press,1944)对资本主义时代争取经济自由的研究也会非常有启发。

[17]我国并没有欧洲封建制的主要特征,如政治分裂、宗教精神、法律权威、世俗和教会的二元化权力、经济自由的短缺、严格的社会等级,等等。我国史学界不知从何时起开始将我国两千多年的传统社会称为“封建社会”,传说是1928年郭沫若首先提出的,取法苏联的日丹诺夫。马克思对亚洲的传统制度感到困惑,所以有“亚细亚生产方式”一说。虽然马克思的这个概念给后人留下了一个谜,但其本意是说“东方的”生产方式不同于欧洲的封建生产方式。斯大林的五大社会阶段论可能给中国政界一个印象,即如果中国没有封建制,也就没有资本主义,社会主义革命也就不是“必然规律”的一部分。史学界密集讨论明清时代的“资本主义萌芽”大约也是这五大阶段论的结果。在欧洲,反封建的手段是求民主,民主是在封建法治基础上建立的,封建制与民主的成功密切相关。当我们把缺少民主制归结为长期实行“封建制”就引起了学术混乱。封建一词译自西方著作,但西方人认封建为民主法治的来源,我们则说是障碍。就学理而言,历史决定论式的阶段论很可疑,中国文明与西洋文明并不互成连续的阶段。说成是连续阶段或未尝不可,但类似欧洲的“封建社会”大约在中国的战国时期就消亡了。

[18]在这方面最早的著名论述是古罗马之初西赛罗所著的《论法律》。西赛罗(Marcus Tullius Cicero,前106—前43):《论共和国论法律》,中国政法大学出版社,1997年。比较近些的著名论述有伯尔曼(HaroldJ.Berman)所著之《法律与革命》(Law and Revolution),中国大百科全书出版社,北京,1993年(第一部,第3章,第4章)。

[19]参见Chalmers Johnson,MITI and the Japanese Miracle(通产省与日本奇迹),Stanford University Press,1982.及Karl vanWolferen,The Enigama of Japanese Power(日本权势之谜),Vintage Books,NewYork,1989.Wolferen是从欧洲到日本常驻的记者,对称日本为“民主国家”嗤之以鼻。

[20]《论语》(为政篇)。

[21]孔子周游列国,希望推行其“克己复礼”的大道,却被撵得“惶惶如丧家之犬”,只好开馆授徒,自称“笃信好学,守死善道,危邦不入,乱邦不居。天下有道则见,无道则隐”。见《论语》(泰伯篇)。

[22]“道德经济”指小农以基本生存条件为准则的“非理性”经济。见斯科特(James Scott),The Moral Economy of the Peasant:Rebellion and Subsistence in Southeast Asia(农民的道德经济),Yale University Press,1976。

[23]弗兰克(A.G.Frank)的新著又提供了新的证据,见《白银资本》(ReOrient:The Global Economy in the Asian Age,University of California Press,1998),刘北成译,中央编译出版社,2000年。该书出版的次年(1999年)便获世界历史学会图书奖的头奖。

[24]与其老师柏拉图不同,亚里士多德(Aristotle,前384—前332)赞颂“混合制”,其混合的关键却是法治,要由法治来代替人治。见亚里士多德《政治学》,商务印书馆,1996年。第五卷,第十五章。

[25]《孟子》(离娄篇)。

[26]关于香港政制的常识,请参阅杨奇主编的《香港概论》(下),中国社会科学出版社,1993年。

[27]西赛罗的《论法律》将这个问题讲得很清楚,其“自然法”的目的是要塑造几乎可被译做“仁义礼智信”的人(前引书,第224页)。卢梭的看法不同,他认为法“应当”源于“人民主权”,个人不能把自己的主权付托给立法机构,因此代议制民主只给了民主的假象。但卢梭的体现“人民主权”的直接民主连他自己也认为不现实。“真正的民主制从来就不曾有过,而且永远也不会有。”《社会契约论》,商务印书馆,1982年,卷三,第四章,第88页。

[28]这三个任务是作者在前人著作的基础上总结出来的。关于建立“民族国家”的过程,班迪克斯的著作很有启发性。见Reinhard Bendix,NationBuilding and Citizenship(民族国家的建立与公民权),Berkeley,University of California Press,1974。

[29]邓小平:《邓小平文选》(第三卷),人民出版社,1993年,第267页。又见中共中央文献研究中心、中央电视台:《大型电视文献纪录片邓小平》(解说词),第250页,邓小平与李嘉诚的对话录音及画面。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。