被枪炮打破的“超稳定结构”

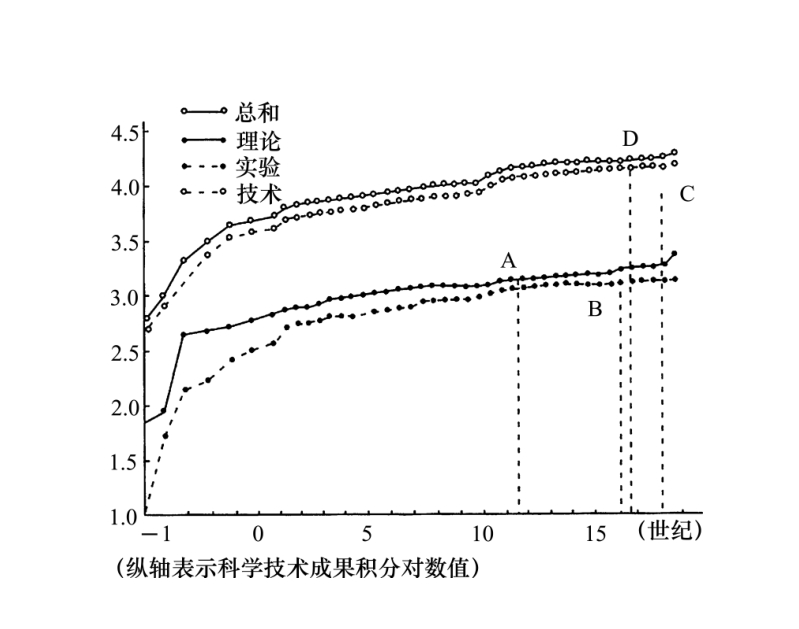

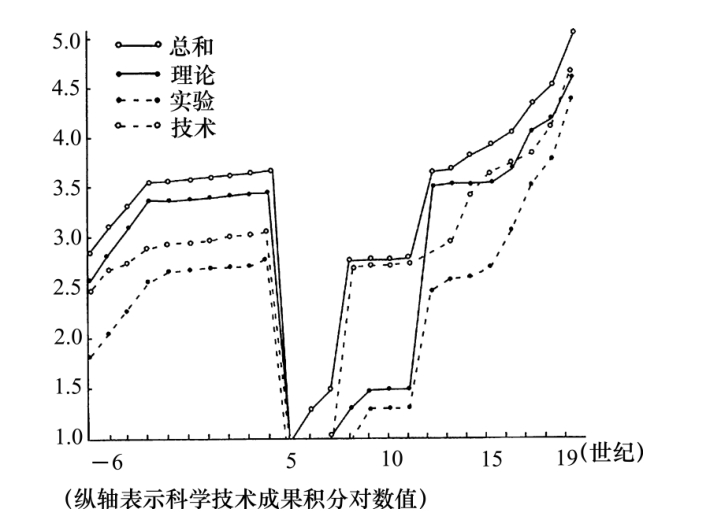

自明入清,治国者由满替汉,老百姓留起了辫子,可是治理逻辑则一以贯之,政治上愈来愈趋专制保守,经济上愈来愈趋官商专营,对外“铁桶阵”,对内散沙化,社会进步全然丧失动力。金观涛和刘青峰发明了两个词汇形容这一时期的中国——“超稳定结构”与“高水平停滞”,他们分别绘制了中国与西方的“科学技术水平累加增长曲线”,从这两张图中可以清晰地看出,到了15世纪之后,中国的增长曲线呈现长波段的水平停滞状态,而西方则进入爆发性增长阶段。他们因此得出了一个十分重要的结论:无论对于中国还是西方来说,科学技术结构和社会结构之间都存在着适应性。也就是说,制度大于技术,中国的经济和科技落后首先体现在政治体制和社会制度的不思进取。[23]

中国古代科学技术水平累加增长曲线

西方科学技术水平累加增长曲线

大清帝国前后延续了268年,其中,从1661年到1799年,凡138年,被称为“康乾盛世”。盛世的标志有三:一是人口的迅猛增长,由建国时约1亿增长到3亿;二是中央财政日渐丰腴,康熙去世时,国库盈余有800万两白银,雍正留下了2400万两,乾隆留下了7000万两;三是百年太平使得民间生活安逸,商人阶层由俭入奢,工商繁荣。在国史上,若以时间计算,“康乾盛世”仅次于“贞观—开元盛世”。

然而在社会进步的意义上,“康乾盛世”其实是大一统中央集权制度下的周期性复苏,中国社会仍然在超稳定的状态下平铺式地演进,在经济制度、政治制度和科学技术上没有发生任何实质性的突破。如果站在人类发展史的角度上,我们更会发现,这所谓的“盛世”实在是一个莫大的讽刺。在西方史上,17世纪是一个智力大爆发的时代,欧洲的思想家们在天文学、物理学、数学、社会学、哲学等多个领域进行了开创性的工作,并集体奠定了现代科学殿堂的基石。有人统计了全球最重要的369个科技成就,竟然有38%出现在欧洲宗教革命之初(1553年)到法国大革命初期(1789年)这段时间,比重之大,令人吃惊。正是在科技力的驱动下,欧美列国相继实现了对中国的超越,从1700年到1820年,美国的人均国内生产总值增长率为72%,欧洲为14%,全世界的平均增长率为6%,而中国的人均国内生产总值一直是零增长。到19世纪30年代前后,中国的经济总量仍然为全球第一,可是经济总量的增加全部来自于人口倍增的效应。[24]

观察这一时期的中西历史,可以得出两个重要的结论:

其一,在工业革命中,一个国家的财富水平和财富总量,与其工业化的时机、速度以及成功之间并不是简单的对应关系,也就是说,既有的经济总量绝不是唯一的决定因素。与之相比,技术革新构成了工业化进程的核心,然而在明清时期的中国,总体上缺少推动生产方式发生根本性变革的激励机制。

其二,工业革命和西方式的资本主义是以一种非常突然的方式“空降”到东亚地区的,它在社会和经济制度上都与原有的“基因”格格不入,作为被接受方,中国乃至东亚各国在心理、制度上所遭到的打击都是巨大而惨烈的,甚至是毁灭性的。

这一超稳定状态在19世纪初被打破,其原因仍然是外患和内忧。

先是因鸦片的非法输入,帝国在1826年第一次出现了贸易逆差——这一事实可以被看成中国经济被西方超越的标志性事件,白银大量外流,决策层试图通过禁烟的方式遏制外贸和货币状况的恶化,激烈、信息不对称的贸易摩擦导致了1840年的鸦片战争。关于这场战争,中西史界有不同的判断,中国学者大多将这场战争看成是彻头彻尾的侵略战争,是导致中国衰落的罪魁祸首。而西方学者则倾向于将战争看成是中国衰落的结果,而不是原因,正是这场战争让中国“摆脱”了闭关锁国的状态。卡尔・马克思在给《纽约每日论坛报》写的一篇文章中便认为:“在英国的武力面前,清王朝的权威倒下,成为碎片;天朝永恒的迷信破碎了;与文明世界隔绝的野蛮和密封被侵犯了,而开放则达成了。”进入当代之后,即便是一些非常同情中国的学者,也从经济史的角度提出了这场战争的“不可避免性”。[25]

对国家治理造成的更大伤害来自内部。从1800年开始,北方地区爆发了白莲教运动,朝廷为镇压这一运动花去一亿两白银,国库为之半空。到1851年,南方爆发了规模更大的太平天国运动和捻军起义,战争前后持续十四年,国家财政为之支出约七亿两白银,相当于十年财政收入的总和。战争时期,由满蒙八旗和绿营组成的中央军屡战屡败,朝廷不得不允许下层汉族官员组织地方武装力量抵抗,曾国藩、左宗棠、李鸿章等人乘机崛起。这些地方军阀为了筹集军饷,在各商业市镇“设局劝捐”征收“厘金”。地方武装的壮大及厘金制度的出现,实为地方自治力量强大之始,自宋太祖之后九百年不复出现的“藩镇现象”死灰复燃。

在内外交困之下,治国者又走到了必须变革的悬崖之畔,此时的中国,虽然中央财政已濒临破产边缘,白银的稳定性遭遇挑战,西风东渐造成人心思变,但是维持大一统的基本制度却未遭到致命的挑战,在体制内进行改革的动力和空间仍然存在。很可惜的是,后来的改革者一次次作出了不可宽恕的“最劣选择”。

【注释】

[1]安格斯・麦迪森:《中国经济的长期表现(公元960—2030年)》,伍晓鹰、马德斌译,上海人民出版社2008年版,第19、37页。

[2]“国际元”:学术界以1990年的美元购买力为参照所形成的货币计算单位。

[3]黄仁宇:《明代的漕运》,新星出版社2005年版,第227—228页。

[4]滨下武志:《近代中国的国际契机——朝贡贸易体系与近代亚洲经济圈》,朱荫贵、欧阳菲译,中国社会科学出版社1999年版,第59—61页。

[5]保罗・肯尼迪:《大国的兴衰》,陈景彪等译,国际文化出版公司2006年版,第2、7页。

[6]参见陈国栋:《东亚海域一千年》,山东画报出版社2006年版。

[7]约翰・巴罗:《我看乾隆盛世》,李国庆、欧阳少春译,北京图书馆出版社2007年版,第53—54页。

[8]参见斯当东:《英使谒见乾隆纪实》,叶笃义译,上海书店出版社1997年版。

[9]费尔南・布罗代尔:《文明史纲》,肖昶等译,广西师范大学出版社2003年版,第196页。

[10]吴承明:《论清代前期我国国内市场》,《历史研究》1983年第1期。

[11]赵冈、陈钟毅:《中国经济制度史论》,新星出版社2006年版,第415页。

[12]张光直:《中国青铜器时代(二集)》,生活・读书・新知三联书店1990年版,第5页。

[13]城市与人口:明清两代,中心城市的规模及人口总量从来没有超过两宋的汴京与临安,欧洲的城市发展路径恰恰相反,据罗兹曼的计算,在1500年前后,欧洲最大的4个城市是米兰、巴黎、威尼斯和那不勒斯,人口在10万~15万之间,到1800年,巴黎人口超过58万,伦敦则达到了86.5万。参见安格斯・麦迪森:《中国经济的长期表现(公元960—2030年)》,伍晓鹰、马德斌译,上海人民出版社2008年版,第32页。

[14]赵冈:《中国城市发展史论集》,新星出版社2006年版,第84页。

[15]参见尼尔・弗格森:《文明》,中信出版社2012年版。

[16]阿诺德・汤因比:《历史研究》,郭小凌、王皖强等译,上海人民出版社2010年版,第41页。

[17]崔瑞德、牟复礼主编:《剑桥中国明代史(下卷)》,史卫民等译,中国社会科学出版社2006年版,第144—145页。

[18]《明史・食货志》:“召商输粮而与之盐,谓之开中。”

[19]王振忠:《明清徽商与淮扬社会变迁》,生活・读书・新知三联书店1996年版,第6—11页。

[20]参见章嗣衡的奏折及徐珂编撰的《清稗类钞》。

[21]参见梁小民:《小民话晋商》,北京大学出版社2007年版。

[22]费正清:《美国与中国》,张理京译,世界知识出版社1999年版,第46页。

[23]金观涛、刘青峰:《兴盛与危机:论中国社会超稳定结构》,香港中文大学出版社1992年版,第302—303页。

[24]安格斯・麦迪森:《中国经济的长期表现(公元960—2030年)》,伍晓鹰、马德斌译,上海人民出版社2008年版,第37页。

[25]参见彭慕兰:《大分流:欧洲、中国及现代世界经济的发展》,史建云译,江苏人民出版社2004年版。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。