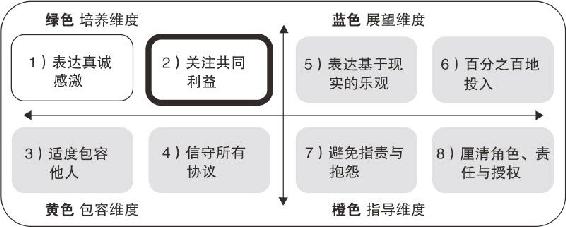

你还能回想起前文提到的我们倾向“同质性”的倾向吗?我们更愿意与那些和我们怀有同样故事情节的人相处。“共同利益”也有同样的现象(如图13.1),我们更愿意与有共同利益的人在一起。这些共同利益是始终存在的,人类关注差异而非共同利益造成了这个世界很多的冲突。这套4D系统可以让你养成习惯,把关注点放在共同利益的探究上——他们想要的是否正是我能让他们拥有的?

图13.1 共同利益:八种行为第二项

几年前,一位NASA经理打电话给我:“查理,我和中心总监合不来,你能帮我吗?”我们离开工作地点,进行了一个缩减版的4D工作坊。第二天早上,我们把大家分为两组:总部人员和中心人员。每个组都要提问“他们最想要的是什么,同时也是我们能让他们拥有的?”

中心人员首先发言:“我们希望你们完全成功。”总部回应:“真的吗?你们为什么这么想?”他们回答道:“因为我们要完全依靠你们的成功才获得我们生存需要的经费。”

过了一会儿,总部的人说:“你们有一项我不能共享的利益,你们想把中心变得越来越大,这只能使其他人付出代价。”中心人员回答:“你们怎么会有这种想法?我们要的只是稳定,不是发展壮大。”(你还能否回想起来,我们说过猜测他人的动机有95%是不正确的。)这个过程来回反复了几次,每一方都在找出彼此的共同利益。原有的“红色故事情节”当面讲出来,就被解决了,我能感觉到紧张气氛在消失。当我们把问题摆到桌面上时,事情就显得简单了,但处于冲突中时却很难做到这一点。

几年前,我前往亨兹维尔,为即将在马歇尔太空飞行中心举行的工作坊做准备。当我走进万豪饭店时,看到我的朋友吉姆·欧登正坐在大厅里,他是哈勃项目多年的项目经理,也是我共事过的最好的项目经理。“你在这儿干什么?”我问。“等你。”他说。接着他告诉我,他刚和中心主任开完会,看到主任的日程表上有我的名字。由于我们有几年没有联系了,他想见见我,猜到我会住在万豪——亨兹维尔最好的饭店,便在大厅里等了我几个小时(他当时是一个公司的副总裁)。

我们聊了几个小时,交换哈勃团队的“斗争故事”。吉姆向我讲述了他和哈勃科学工作组的第一次会议,我曾说过,他们是这个星球上最讨厌的人,他们确实是的。但吉姆开始管理哈勃项目后情况就不一样了。有位望远镜科学家,一个非常重要的人物,走向吉姆对他说:“欧登,我会让你的日子不好过。”你能从中看出能量流向指导维度的权力斗争倾向吗?

吉姆用简单的对角线维度行动,凭直觉就把所有能量拉回到了培养维度,他说:“你不会的,因为我们想要的是同样的东西。”你能从图13.2中从左向右看到这种变化。

图13.2 吉姆·欧登用价值观避免权力斗争

我只有两个原则(查理的原则):

1.避免权力斗争;

2.如果你没有权力,永远不要进行权力斗争。

我们往往关注各自立场而非共同利益。我在1983年成为NASA天体物理部门主任时,认为与日本科学家合作应该很不错,因为我们已经和欧洲科学家有多年的合作经验了。一个同事告诉我就别费劲了,与日本人没法合作,他们不愿与外国人分享数据资料。

我跟日方与我同等职务的田中康夫接洽,他说:“我简直无法相信,多年来我一直想跟NASA合作,可就是没有人愿意和我谈。”我很快了解到,日本的东京大学是美国在“二战”后唯一允许发展太空计划的地方。而且,他们已经研发制造了自己的火箭和宇宙飞船。合作看上去都很理想,因为我不想把NASA的科研经费花在宇宙飞船上,我更愿意研究仪器和探测器。

当话题转到数据资料分享时,我没有谈他们的立场,因为我知道他们的立场是要保留资料,而保留期超出NASA所能接受的程度。相反,我问起了他们关心的事——他们立场背后的原因。田中康夫解释说,与美国NASA的科学家不同,他们必须事事自己来做,他们必须在卫星发射之后自己做追踪工作。如果他们把数据资料公布于众,其他国家的科学家就会刊登他们的成果,而他们自己却还在忙于卫星运转的事。我问他:“你们难道不想在英文刊物上发表成果吗?”“当然愿意了,那些都是真正有影响力的刊物呀!”田中康夫回答道。我接着问:“考虑到你们的母语是日语,发表英文成果肯定有困难吧?”我猜你一定知道我们后面的谈话是如何继续的了。

我考虑了我们的共同利益——科学家分析数据并提高知识水平。我随后建议说:“这样行不行,我来启动一个访问科学家项目。如果你能提供火箭和太空飞船,我们共同研发仪器,我会安排六名科学家到日本,与你们共同撰写英文论文。”这对每个人都是很不错的安排。我们的科学家有机会获得原本难以得到的日方数据资料,更多了解天体物理学领域的知识,而日方科学家能够和讲英语的一流科学家共同撰写成果报告。由此可以看出,在共同利益基础上采取行动并非难事。(田中康夫随后因我们的第一次合作项目——太阳探测器“阳光卫星”,获得了日本天皇特别嘉奖。)

一天下午,我从办公室向外凝视华盛顿特区的独立大道,思考着“哈勃维修任务中,我们忽略了什么呢?”新仪器简单明了,替换的广域相机和光学校准装置看起来比建造原始仪器要容易得多。我担心太空更换仪器的作业对宇航员的危险,这项作业看起来不比更换转轮装置更困难,但是我不清楚这项作业究竟有多大难度,我可不想在自己不了解的地方出差错。

我决定招聘一名太空作业专家,于是我们在航空杂志上刊登了招聘广告。就职于丹佛市马丁马瑞塔公司的提姆前来应聘。我前去见行政主管凯伦,还没等我说完想聘用提姆的事,她就打断我说:“没门儿。你千方百计扩充你的部门,这次不行。算了吧!”我们的谈话结束了,我满腔怒火地回到办公室。

过了一会儿,我认识到凯伦所言不是没有道理的。我以前做过类似的事情,而且,我严重透支了我和凯伦的“情感账户”。我和凯伦有个共同的上司伦恩·菲斯克,我和他的关系很不错,我认为这是“把工作证放到台面上的时刻”——当你非常关注某事,如果他们不提供你需要的资源,你就以辞职表达不满。会议结束时,你或者你的老板会象征性地拿起工作证。我深切地关注哈勃维修任务的成败,但并不想就此丢掉工作。

因此,我开始探究与伦恩的共同利益所在:“什么是伦恩想要,而我也能帮他拥有的?”嗯,我的第一个想法来了,是“一次成功的维修任务”。他想要,我也想要。那么,还有什么其他的共同利益呢?他想和凯伦及其他主管和平相处。是的,我也想要这个。然后我想得更多了:“伦恩绝不想为了哈勃再一次失败而去国会听证会。”没错。发现哈勃镜片失败后,在怒气冲冲的国会代表面前作证让我很难受,而他更难受,他是首当其冲接受抨击的人。接着,我找到了决定性因素:要是哈勃维修任务再次失败,伦恩绝对不希望自己必须在听证会承认,他并没有尽必要的努力,让任务得以成功。我做好了承担所有责任的准备,包括万一失败辞职,我也能接受、我准备好了,该去见伦恩了。

不过,一转念,这样做意味着我要求他和凯伦作对了,我应该问“什么是凯伦想要,而我也能帮她拥有的?”这就比较难了。我先想到的是,她想要更大的权力来控制我。我也希望如此吗?当然不行,这不是共同利益。她想要有能力做好她的工作,不至于有人像我这样绕过她。我想,我可以为她做到这一点了。

现在你可以想象到这次谈话了吗?“伦恩,我来找你是因为我要聘用提姆。我必须告诉你这么做的好处,首先,我希望完成一次成功的维修任务,虽然我非常非常想要一辆新车,但我觉得这次任务的成功比一辆新车更重要。我知道你也想要一次成功的维修任务。其次,我向你保证,你不会因为哈勃再次失败而去国会作证。还有,万一这种事真的发生了,我希望到时我们两个都能诚实地说,我们尽力了,我们已经付出所有必要的努力。你给了我需要的所有资源来确保任务成功,万一任务失败,我负全责,从NASA辞职。最后,请转告凯伦,我保证再不会为了人事原因或差旅方面的事越过她直接找上级了。”

你猜他说了什么?“查理,拿起你的工作证出去吧,你可以聘用你要的人。”我拿起工作证,马上离开了。(我很早之前就学会了一件事:得到你想要的东西时,赶紧离开。)

如果你和任何人有了冲突,试着问自己:“他们最想要什么,同时也是我能让他们拥有的?”还有一句是我特别喜欢说的话:“人们做事总是有他们自己的原因,而不是我们的原因。”你一旦关注了共同利益,你的原因和他们的原因就是相同的。

人类天生有群体归属的深层需要,我们首先会忠于所属的群体。因此,很多团队在跨组织工作中会经历很多困难。对于NASA的项目,最困难的是两个NASA中心没有清晰而相互接受的等级划分。最剧烈的冲突往往发生在家庭内部,彼此视为同伴的两个单位越是亲近,就越难让一方服从另一方。几年前,我问杰出的项目经理汤姆·杨,在他成功的项目中最重要的法则是什么,他回答说:“你所关心的每件事,都需要一只争抢的脖子和一个被踢的屁股。”我同意,一听到两个单位要合作完成一个项目时,就比较担心。

不过,我选择了一个NASA承包商跨界合作的例子。通过有关共同利益的练习,工作坊学员在架设跨组织桥梁方面取得了极大进步,随时写下这句有关共同利益的问题:“他们想要什么,同时也是我能让他们拥有的?”

这个练习与故事情节练习有些类似,还是以NASA和他们的承包商为例。NASA一方开始问:“承包商想要什么,同时也是我们能让他们拥有的?”把各种回答都记录在白板上。每一次回答之后,向承包商进一步确认:“这是你们想要的吗?”一般写下六七条很容易。然后,与承包商做同样的练习。“NASA想要什么同时也是我们能让他们拥有的?”结果相似,写下六七条并不难。同样,问NASA一方:“这是你们想要的吗?”完成这些练习后,让人把结果打印出来,发给在场学员。

最重要的是,反复利用个人和团队发展评估工具。这会把你的关注点与心态转移到共同利益上。而且,再次评估会跟踪你和团队的进步,为继续努力提供支持。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。