代理成本与公司治理结构

减少代理成本,防范委托代理风险,是一个世界性的难题,即使是现代企业制度相当成熟的发达市场经济国家,也不能说完全解决了这一难题,也还没有找到降低代理成本、防范委托代理风险特别有效的方法。否则,就不会出现像尼克·李森这样一个分行的部门经理造成10多亿美元亏损,把英国巴林银行这个世界上最古老的商业银行搞垮的事件。本文试图在已有研究成果的基础上,集中对代理成本问题作进一步的探讨。

一、企业委托代理的客观必然性

公司制是在个人业主制、合伙制基础上形成的现代企业制度,是现代企业制度的主要形式,委托代理制度则是现代企业制度的重要组成部分。

企业制度为什么会由业主制、合伙制发展成公司制?企业所有权与经营权合一为什么会演变成两权分离?所有者直接经营为什么会转换为所有者委托代理人经营呢?我认为,这是社会化大生产和市场经济发展的必然趋势。在社会化大生产和市场经济条件下,大规模的生产经营需要大量的投资,靠单个资本的积累和积聚很难满足这种要求,只能采取把分散的个人资本集中起来的方法筹集巨额资本,公司制、股份制正是这种组织形式,使个人资本变成社会资本,资本走向社会化。社会资本属于较多的甚至众多的所有者,由于决策人太多不仅难以迅速有效地决策,而且会极大地增加经营成本,使得所有者自己经营企业的代价超过因此得到的收益,得不偿失,所以他们不可能也不愿意都去直接经营企业,所有权与经营权必然发生分离。市场行情(价格、供求、竞争态势)起伏波动、变幻难测,这种不确定性决定市场经济是风险经济,高投资必然伴随高风险,任何个人无法承受这种高风险,因而需要分散风险,保护投资者;而且个人投资者只是企业许多投资者中的一员,不能承担无限责任,只能承担有限责任,否则投资者得不到保护,也就不易有人愿意投资。因此,所有者承担无限责任的企业制度必须转变为所有者承担有限责任的企业制度。在上述情况发生的同时,生产经营日益多样化、专业化、复杂化,使得经营管理更复杂、更科学,只有经过专门训练的人员才能胜任企业的经营管理工作,经营管理走向专业化、职业化,形成以经营管理企业为职业的专门从事经营管理的企业家阶层,企业由企业家经营管理。但是,拥有企业资产的所有者不一定具有企业家才能,具有企业家才能的人不一定拥有企业资产;也就是说,所有者不一定是企业家,企业家不一定是所有者。因此,所有权与经营权不可能合一,必须发生分离。正是在资本社会化、风险分散化、责任有限化和管理专业化的多重作用下,公司制应运而生,委托代理制成为必然。所有者众多或较多的企业,必然由拥有资产所有权的所有者委托具有企业家才能的代理人经营,企业家作为代理人掌握企业资产的经营权。公司制(包括委托代理制)能够分散风险,鼓励投资,大量和迅速地筹集资金,带来规模效益、分工和专业化管理效益。

委托代理制是社会化大生产和市场经济发展的必然结果,与企业的所有制性质无关,无论是私有制企业,还是公有制企业,只要企业资产所有者众多或较多,所有权与经营权必然发生分离,都要实行委托代理制。认识这一点非常重要,有重大的现实意义。现在人们分析公有制企业特别是国有企业存在的问题的产生原因时,往往归结为企业的公有制性质,认为公有制企业不可避免地会存在无人负责、浪费严重、效率低下、资产流失等问题,只能通过私有化才能从根本上解决这些问题。其实,公有制企业包括国有企业存在的问题,并不是公有制本身必然产生的,而主要是企业制度不健全、不完善造成的,就是实行私有化也不一定能消除。国有企业不可避免地要实行委托代理制,即使是实行私有化,大中型国有企业很难变成个人业主制企业或合伙制企业,一般只能转变成公司制企业,也必然要实行委托代理制。从下面的分析我们将会看到,委托代理制存在自身难以克服的难题,这是国有企业的问题产生的最重要的原因,只能通过深化改革,转机改制,建立完善的现代企业制度,形成有效的激励监督约束机制,才能逐步消除无人负责、浪费严重、效率低下、资产流失等问题。

二、委托代理成本的内涵和计量模型

现代所有者众多或较多的企业,包括公司制企业、股份制企业、国有企业、集体企业、混合所有制企业,都要实行委托代理制。那么,怎样才能保证代理人忠实地为委托人服务,认真负责、兢兢业业地经营管理好委托人的资产?如何检测和提高委托代理制的成效呢?这成为现代企业制度的核心问题。正确认识和解决这个问题,首先需要对委托代理进行成本分析,弄清代理成本的内涵和外延。但是,对什么是代理成本,理论界的看法不尽相同,存在较多的分歧和缺陷,尤其是缺乏能比较准确地反映代理成本的理论模型。

有的学者认为,代理成本是指代理人偷懒、不负责任和以种种手段从公司攫取财富的行为(郁光华等,1994)。这种把代理成本看成代理人从公司攫取财富的行为的观点是不科学的,因为,成本不是一种行为,而是一种行为所付出的代价或造成的损失。上述行为实际上只是引起代理成本增加的一种因素,并不是代理成本本身。

另有的学者提出,代理成本等于经营者即所有者情况下的经营业绩与经营者不是所有者情况下的经营业绩之差(陈工孟,1997)。我认为这种经营业绩之差是代理收益,不是代理成本。因为,代理成本应是企业所有者委托经营者代理企业资产所付出的代价(即费用);代理收益则是企业所有者委托经营者代理企业资产取得的扣除实行委托代理的机会成本之后的净收益。

也有的学者指出,狭义的代理费用是由于委托代理关系中的“道德障碍”(moral hazard)和“逆向选择”(adverse selection)造成的“非效率”,即经营损失,广义的代理费用则是狭义的代理费用与监督信息费用之和;委托代理关系可以获得由委托人和代理人的分工而产生的代理效果,即分工效果和规模效果(翟林瑜,1995)。这里的代理费用就是代理成本,代理效果就是代理收益。这种看法值得商榷的地方在于,代理成本忽视了支付给代理人的报酬、代理人的选聘费用和职务消费费用,因而不全面;代理成果讲的是代理收益产生的原因,而没有明确指出代理收益的内涵和外延。

还有的学者把代理成本分成三个部分:(1)委托人的监督费用;(2)代理人的担保费用;(3)剩余损失,即委托人因代理人代他决策而蒙受的损失(吴敬琏等,1993)。这种观点虽然比前面几种看法更全面,但也存在三个缺陷:一是这里的代理人的担保费用应是代理人的报酬费用;二是遗漏了代理人的选聘费用和职务消费费用,这也应算作实行委托代理所要支付的代价;三是剩余损失只是资产增值方面的损失,委托代理还可能发生资产保值方面的损失,即亏本,所以代理成本的第三项改为包括剩余损失在内的经营损失更为准确、恰当。

我们目前所见到的对代理成本概括最全面的一种观点,是“所谓代理成本,是指委托人为了减少代理人所造成的损失所付出的成本,它包括委托人对代理人激励、监督、调整费用和剩余损失”(徐传谌,1997)。其不足之处也有三点:一是仅包括剩余损失,还不全面;二是缺乏代理人的职务消费费用;三是代理人调整费用已包括在选聘费用之中。

综上所述,我认为:

代理成本=代理人的选聘费用+代理人的报酬+监督成本+代理人的职务消费+经营损失

其中,代理人的选聘费用是指委托人挑选和聘用代理人的费用;代理人的报酬包括工资、资金、购股权等;监督成本包括委托人行使监督控制权的信息成本和执行成本;经营损失包括剩余损失和资产亏本损失。公式中的前四项成本是比较确定、必须付出的成本,只是有多少不同的差别和变化,而经营损失(即由于代理人有意或无意的经营决策失误和其他损害委托人利益的行为造成的剩余损失或资产损失)则是不确定的,可有可无、可大可小,关键在于是否存在有效的激励监督约束机制。有,经营损失则会减少,以至没有;无,经营损失则会增加,以至使企业亏损、破产。

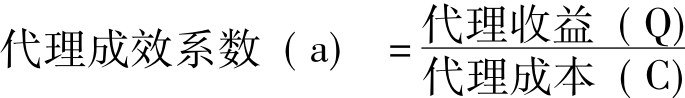

三、代理成本与代理收益、代理成效系数

明确代理成本是为了分析委托代理成效,但衡量委托代理成效仅计算代理成本还不够,还必须把代理成本与代理收益进行比较。用代理成效系数去检测委托代理的成效。代理收益虽有学者提到,却未见到有人深入阐明代理收益的内涵和计量模型。

代理收益=代理人经营企业资产的经营收益-委托人自理企业资产的经营收益+委托人因不自理企业资产而从事其他经济活动取得的收益

其中,委托人自理企业资产的经营收益是假定企业资产能够自理条件下的经营收益,但实行委托代理制的企业又必然实行两权分离,所有者不能自理企业资产的企业,怎样解决这个两难问题呢?可以采用以下方法计算,即:

委托人自理企业资产的经营收益=委托代理人经营的资产额×银行利息率

这种处理方法是合理的,因为这里所说的委托人自理企业资产的经营收益实际上是实行委托代理的机会成本,委托人的资本如果不投入企业,通常的做法是存入银行,取得利息收入,这个利息收入就是委托代理的机会成本。

为什么代理收益中要减去实行委托代理的机会成本?因为,代理收益应是实行代理而取得的额外收益,只是企业经营收益中的一部分,或者说企业经营收益不完全是由代理而取得的,不实行委托代理制的企业也会有经营收益。就像代理成本不包括企业生产经营的其他成本(原材料、机器设备、职工工资等)一样,代理收益也不等于企业的全部经营收益。为什么代理收益中要加上委托人因不自理企业资产而从事其他经济活动取得的收益?这是由于委托人不直接经营管理企业,腾出了精力和时间,可以从事其他经济活动取得收益,这也是实行委托代理制给委托人带来的利益,当然也应计入代理收益。的确,这部分收益在实际中是很难计量的,特别是在单个所有者拥有的某企业的资产数量很少的情况下,这部分收益微不足道,更无法计量,基本上可以忽略不计,但全面的理论分析不能没有这一项。

企业实行委托代理制必然要付出成本,同时也会带来收益,因为两权分离能取得专业化分工的效率,代理人是职业化的经营者,能使管理更科学、经营更有效。检测委托代理制的成效的方法,就是比较代理成本和代理收益,可以把代理成效系数作为检测的指标。

当a>1时,表明委托代理制有效;当a≤1时,表明委托代理制无效。

实行委托代理制的约束条件是:a>1,即代理收益>代理成本。如果a≤1,即代理收益≤代理成本,则意味着委托代理关系存在问题,必须进行制度创新,完善激励监督约束机制,调整委托代理关系,以降低代理成本、增加代理收益。

四、代理成本与代理风险

企业实行委托代理存在代理成本可能大于代理收益的危险性,之所以会存在这种危险性,除了与经营者的能力和责任心无关的、由难以避免的经营不确定性造成的损失之外,主要是由于委托代理制存在四个自身难以克服的困难。

第一个是利益不相同。有的学者称之为目标不一致、激励不相容(林毅夫等,1997),这几种说法实质上都是一样的,是指委托人与代理人的利益有矛盾,追求的目标有差异,行为的动机或激励不统一。企业委托人也就是所有者(投资者)追求的是企业利润最大化、资产保值增值、投资收益最大化;企业代理人也就是经营者(企业家)追求的是个人收益最大化、自身人力资本增值、社会名誉地位、职务消费。这两者虽然有一致的地方,比如,代理人经营好企业,使之发展壮大,其报酬收入会更多、人力资本会增值、社会名誉地位会提高,同时也有利于委托人的资产保值增值。但是,两者更重要的是存在矛盾,因为代理人的个人收益最大化、过度的职务消费(必要的职务消费是企业经营的需要)与企业利润是此长彼消、此消彼长的关系,会加大成本、减少利润、损害企业资产的保值增值。这种利益的不一致、目标的不统一、激励的不相容,可能使代理人产生为追求自身利益而损害所有者利益的动机和行为,导致代理成本增加、代理收益减少。

第二个是责任不对等。企业的代理人掌握着企业经营控制权,但不承担盈亏责任;企业的委托人失去了企业经营控制权,但最终承担盈亏责任。企业由代理人经营管理,但经营的结果是盈是亏的责任最终不由代理人承担,而是由委托人承担。企业经营亏损、破产,损失的不是经营者的财产,而是所有者的财产。这种责任的不对等,极大地弱化了对代理人的制约,增大了决策失误的危险性,使得代理人可能不负责任地决策,反正亏的不是他自己的资产。责任不对等,可能增加代理成本,特别是其中的经营损失。

第三个是信息不对称。委托人与代理人掌握的企业生产经营的信息和有关代理人本身情况的信息极不相同。代理人对企业的生产经营情况了如指掌,对自身的经营能力、素质和行为也十分清楚,拥有比较充分的信息;委托人对企业的生产经营情况则不太清楚、知之不多,甚至一无所知,对代理人的经营能力、素质和行为的考察和了解也相当困难,拥有的信息很不充分。这种信息的不对称,再加上利益的不相同、责任的不对等,使得掌握经营权的代理人既有动机又有可能欺骗委托人,损害委托人的利益,侵占所有者的资产,而且委托人还很难监督和约束代理人。

第四个是契约不完全。企业委托代理关系是一种契约关系,委托人能不能通过签订一个完善的合同,有效约束代理人的行为,维护自己的利益不受代理人的侵犯呢?这是不可能的。因为世界上没有完美无缺、无所不包、无所不能的契约,由于企业经营的不确定性、信息的局限性(即信息的不完全、不充分、不对称性),合同总会有漏洞,有考虑不周、估计不到的地方,有空子可钻。委托人不可能把所有情况及其变化都预见到,不可能把委托代理关系的一切方面都考虑到,不可能在合同中把什么都规定下来,不可能预先制定各种相关条款防止代理人的一切不负责任、偷懒、欺骗、投机、营私舞弊的行为。而且,如果合同把什么都规定死了,代理人也就无法自主经营,实际上也就不是真正的委托代理制了。

以上分析表明,企业委托代理制存在的利益不相同、责任不对等、信息不对称和契约不完全等四大难题,使得代理人既有动机,又有条件损害委托人的利益,难以保证代理人忠实地为委托人服务,可能增加代理成本、减少代理收益,委托代理制存在相当大的风险性。所谓委托代理风险,是指代理人可能损害委托人的利益,使代理成本大于代理收益、企业经营亏损和破产的危险性。委托代理风险包括侵犯委托人利益的道德风险和决策失误的经营风险。具体来说,委托代理制存在以下几个方面的危险性(项兵,1997;张春霖,1995;徐传谌,1997):

1.代理人采取私立账户、转移资产、造假账、违反规定报销等手段,挪用公司资金,贪污企业资产。

2.代理人在产品定价、销售、原材料和机器设备采购、选择供应商和销售商、投资和融资等方面损害企业利益,自己收取回扣;出卖公司经济技术情报,收取贿赂。

3.代理人挥霍公款,过度职务消费。比如:出差坐飞机头等舱,住五星级饭店;办公租用豪华办公室,公款大吃大喝,购置高档名车;公费旅游等。

4.代理人工作不努力、决策不负责、盲目冒险投机经营、行为短期化,为了个人收入最大化,不惜运用其掌握的经营决策权力,追求企业短期利润最大化,忽视甚至损害企业的长远发展。

5.代理人为了提高社会地位片面追求企业规模扩张。高级经营者的社会地位、收入福利与其管理的企业资产规模成正比,因而可能片面追求产值和资产增长,盲目增加投资,扩大企业规模,导致机构恶性膨胀,牺牲所有者的利益。

五、代理成本的影响因素

在实行委托代理的企业中,降低代理成本是提高企业经营绩效的重要途径。寻找降低代理成本的有效方法,还必须进一步明确代理成本产生的原因和影响代理成本的因素。因为,只有弄清了这些原因和影响因素,才能知道哪些代理成本是必需的、哪些是可以减少的、哪些是能够避免的,从而有的放矢、对症下药,合理有效地降低代理成本。

代理成本产生的主要原因是:由于公司制企业必须实行委托代理制,对能够给委托人带来代理收益的代理人的经营管理活动必须支付报酬、给予激励,必然会有职务消费,企业家的人力资本必须有回报;又由于企业实行委托代理存在风险,可能造成经营损失(包括代理人侵占企业资产造成的损失)和过度的职务消费,需要进行必要的监督,必然会有监督费用,而且挑选、聘用、更换代理人也要花费人力、物力、财力。

代理成本的影响因素主要有:

1.企业家才能的大小。企业家的才能越大,支付的报酬越多,代理成本也就越高。

2.代理人的稀缺程度,经理市场的供求情况和竞争态势。代理人越是稀缺,经理人才越是供不应求、竞争越是不激烈,代理成本越高;否则,越低。

3.选聘和更换代理人的难易程度。挑选、聘任、调整代理人越困难,费用越多,代理成本也就越高。

4.监督人的数量、监督动力的大小、监督环节的多少、信息收集、整理和传递的难易程度。监督人的数量越多,监督动力越缺乏,监督环节越多,信息收集、整理和传递的难度越大,监督费用越多,代理成本也就越高;反之,则低。

5.激励监督约束机制的效率。激励监督约束机制越有效,由于代理人不负责、决策失误、侵占企业资产等行为造成的经营损失会越小,过度的职务消费也会减少或消失,代理成本也就会降低;反之,则会提高。

六、代理成本的降低与公司治理结构的合理化

企业实行委托代理制必然存在成本和风险,怎样才能降低代理成本、减少和防止代理风险呢?现代企业理论和实践证明,关键在于建立和健全有效的激励监督约束机制。激励监督约束机制的主要功能,是克服委托代理制的四大难题,减少和防止代理风险,降低代理成本,增加代理收益。减少和防止代理风险,虽然还是一个没有完全解决的世界难题,但总的来看,市场经济中多数实行委托代理制的公司制企业的经营还是比较成功的,一个重要的原因就是市场经济形成了一套公司制企业防范代理风险的在一定程度上有效的激励监督约束机制。这套机制包括内部机制和外部机制两大组成部分。

内部机制是指企业内部形成的激励监督约束机制,主要由所有者、董事会、监事会、职工和相应的制度安排组合而成。这是公司治理结构的核心内容。

外部机制是指企业外部形成的激励监督约束机制,主要由市场机制、法律制度、政府部门、中介机构、新闻媒体、公众舆论、社会道德等构成。

由于篇幅所限,本文只探讨能够降低代理成本的合理的公司治理结构(内部机制),暂不讨论外部机制及内部机制与外部机制的关系。

所谓公司治理结构,是指公司内部所有者、经营者和职工的权、责、利关系的构成及能够对企业经营管理和绩效发挥激励监督约束功能的一整套制度安排。公司治理结构包括所有者结构、资本结构、权利结构和相应的激励监督约束机制。权利结构中的权利包括所有权、经营权、剩余占用权(或称之为剩余索取权)。什么样的公司治理结构更能降低代理成本、增加代理收益、防范代理风险呢?目前还没有而且很难找到十分合理、特别有效的公司治理结构,只能寻求比较合理有效的公司治理结构。

在所有者结构方面,公司的股东最好不要过于分散,应该有一定数量的能够更好发挥监督作用的大股东,避免美国公司治理结构模式内部监督动力不足的缺陷;但又不能大部分是大股东,以防止日本公司治理结构模式片面追求经营稳定和规模扩大、影响竞争效率的偏向。最好根据公司实际情况,逐步实现职工持股计划,使企业职工都拥有本公司的股票,都成为股东,以增加职工监督代理人的动力,降低代理成本。

在资本结构方面,应该实行多元化。在以股份资本为主的前提下,通过贷款和发行债券,适当吸收相当数量的金融资本,发挥债权人特别是银行和投资公司对代理人的监督约束作用,这有利于减少代理风险、降低代理成本。因为银行和投资公司的信息局限性比公司内部股东和董事会的信息局限性要小。而且,债务对代理人的约束力更大。

在权利结构方面,股东大会拥有制定公司章程、选举和监督董事会的权利,股东和董事享有大部分剩余索取权;董事会拥有选聘、奖惩代理人的权利,对公司重大决策有最终决定权;代理人拥有公司日常经营管理权、激励监督约束职工的权利,享有部分剩余索取权;职工拥有监督董事和代理人的权利,享有少部分剩余索取权。这样才能形成所有者、经营者和职工三者之间责权利分明、互相激励、相互制约的关系,更有利于降低代理成本,减少代理风险。

在激励监督约束机制方面,与上述所有者结构、资本结构和权利结构相适应,所有者主要通过股东大会行使投票权,建立董事会和监事会,对代理人实行激励监督约束。所有者对代理人的激励监督约束,本应是最主要的激励监督约束。因为,代理人成功经营的最大受益者是所有者,可能损害的主要也是所有者的利益,所以所有者最有动力去激励监督约束代理人的行为。但是,由于实行委托代理制的企业的所有者数量较多,往往存在自己不管、让别人去管的“搭便车”倾向,监督动力不足;而且,单个所有者的监督成本太高,由此得到的收益可能很少,尤其是占多数的中、小所有者更是得不偿失,甚至没有可能也没有必要参加股东大会,行使所有者的监督权对他们而言是不经济的。因此,所有者对代理人的激励监督约束主要靠大股东。主要靠大股东的主要缺陷,是可能出现牺牲小股东利益的现象。而且,大股东必须大到一定程度,足以产生监督动力。相比较而言,保持一定数量的大股东,可能更利于防范代理风险、降低代理成本。

董事会是代表股东的公司的常设权力机构,董事长是企业的法人代表,公司代理人由董事会选聘,报酬由董事会决定;监事会是公司专职的监督机构,代表所有者对代理人行使监督权,防止滥用权力、营私舞弊、不负责任决策和管理。董事会和监事会是公司内对代理人实行激励监督约束的最重要的机构,但董事会的大多数成员应是股东,总经理不能做董事长,不能由公司高级经理人员控制董事会;监事会也应主要由股东组成,可以吸收一定比例的职工参加,公司经理人员不能进入监事会。否则,董事会和监事会的激励监督约束职能很难发挥。

公司职工也有一定动力对代理人实行监督约束,因为代理人的行为与职工的利益紧密相关,公司经营状况的好坏直接影响职工的收入和就业。职工的监督约束作用有助于克服信息不对称、契约不完全的难题,因为职工就在企业内在代理人的管理下直接从事生产经营活动,对公司的经营状况和代理人的工作情况、其他行为都有所了解,有些甚至相当清楚。职工对代理人的贪污、收取回扣和贿赂、公款享受、不负责任的行为都能发挥一定的制约作用。但是,职工也会存在“搭便车”问题,而且还可能出现“内部人控制”问题,职工和代理人可能“合谋”,共同对付委托人,损害公司所有者的利益。

现代企业理论认为,代理人的支薪制不能克服利益不相同、责任不对等的难题,而委托人与代理人共同分享剩余的分享制则是企业内部机制中最有效的制度安排,能在相当大的程度上解决利益不相同、责任不对等的难题(翁君奕,1996)。分享制的具体做法是让代理人参股、获取股票期权、分享公司利润等。这些做法能把经营者的个人利益与公司的经营状况和长期发展联系起来,把代理人的报酬与企业经营绩效挂起钩来,使委托人与代理人的利益在一定程度上一致起来,让代理人在一定程度上也承担盈亏的责任。但是,分享制的激励和约束作用不是无限的,并不能完全解决问题,特别是代理人作为所有者之一获利不多,或者通过贪污、收取回扣和贿赂等途径能牟取暴利,大大超过分享制带来的利益时,分享制也可能不起作用。

公司严格规范的财务制度能够有效地防止代理人的贪污、挥霍公款、过度职务消费等行为;财务部门准确及时提供的公司财务报表有助于委托人了解企业经营状况,从而在一定程度上克服信息不对称、契约不完全的困难,更好地监督代理人。但公司财务必须公开、透明,财务部门应具有独立性,不能完全由代理人控制。

主要参考文献:

青木昌彦,钱颖一.转轨经济中的治理结构:内部人控制和银行的作用.北京:中国经济出版社,1995.

吴敬琏等.大中型企业改革:建立现代企业制度.天津:天津人民出版社,1993.

林毅夫等.充分信息与国有企业改革.上海:上海三联书店,1997.

张维迎.企业的企业家——契约理论.上海:上海三联书店,1995.

张军.神密王国的透视——现代公司的理论与经验.上海:上海译文出版社,1994.

徐传谌.论企业家行为激励与约束机制.北京:经济科学出版社,1997.

杨小凯.企业理论的新发展.经济研究.1994(7).

刘伟.公司(企业)法人产权与治理结构.改革,1994(4).

张春霖.存在道德风险的委托代理关系.经济研究,1995(8).

费方域.控制内部人控制.经济研究,1996(6).

刘小玄.现代企业的激励机制:剩余支配权.经济研究,1996(5).

郑红亮.公司治理理论与中国国有企业改革.经济研究,1998(10).

项兵.管理腐败与公司治理.改革,1997(4).

郁光华等.股份公司的代理成本和监督机制.经济研究,1994(3).

翟林瑜.从代理理论看国有企业改革的方向.经济研究,1995(2).

陈工孟.现代企业代理问题和国有企业改革.经济研究,1997(10).朱天.公司治理、国企改革与制度建设.经济研究,1998(1).

卢昌崇.公司治理机制与新、老三会关系论.经济研究,1994(11).简新华.委托代理风险与国有企业改革.经济研究,1998(9).

吴有昌.国有企业内部人控制问题的成因及对策.改革,1995(4).

翁君奕.支薪制与分享制:现代公司组织形式的比较.经济社会比较,1996(5).

(原载外文出版社1999年6月出版的《中国公司治理结构》)

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。