中国经济体制改革若干基本问题的再探讨

——樊纲《论体制转轨的动态过程》一文引发的思考

《经济研究》2000年第1期刊发的《论体制转轨的动态过程》(以下简称《论过程》),是樊纲先生研究中国经济体制改革的又一力作,读后深受启发,但感到也有一些问题有深入探讨的必要,特别是研究中国经济体制改革的前提假定,可能需要再推敲。

一、中国的经济体制改革是先体制外、后体制内吗?

《论过程》一文提出:“‘渐进式改革’的特点,不在于其‘慢’,而在于最先实行的改革不是立即取消旧体制,而是在暂不触动旧体制的情况下,先发展‘新体制’,然后随着经济结构的改变,逐步改革旧体制。”但是,中国经济体制改革的实践表明,中国经济改革不仅是首先在体制外实行,也不只是先发展新体制,后改革旧体制,而是在体制内和体制外几乎同时进行的渐进式改革,一开始就触动了旧体制。

这里有一个旧体制的界定问题。是不是只有传统的国有经济才属于旧体制,而传统的农村集体经济不属于旧体制范围呢?体制的内涵既有所有制结构,又包括经济运行机制。体制改革不仅是所有制或产权制度的改革,也不只是国有经济向非国有经济的转变,非常重要的还是资源配置方式的转换,即由计划经济向市场经济转轨。虽然传统的国有经济是旧体制的主体,但传统的农村集体经济也应属于旧体制的范围。因为,传统的集体经济基本上也是按计划经济的机制在运行。所以,传统的农村集体经济的管理体制和运行机制的变革,也属于旧体制改革的范围。所谓体制内改革,是指传统计划经济体制内公有制经济本身及其运行方式的变革;所谓体制外改革,则是指形成传统计划经济体制中没有的经济成分及其运行机制的变革(盛洪,1996)。值得指出的是体制内的改革与体制外的改革,主要是从经济体制的所有制结构角度划分的改革方式,并不是十分严密的概念。比如,价格改革是体制内改革,还是体制外改革,难以准确界定。由于大多数研究过渡经济学的学者都使用这两个概念,在明确内涵的条件下,我们也不妨这样使用。

中国的经济体制改革,首先是在农村开始的,农村改革最主要的两条措施是,实行家庭联产承包制和大幅度提高农产品的收购价格。承包制是对农村集体经济的人民公社旧体制的突破和革新,在农村从根本上触动了旧体制;农产品提价是调整中国不合理的价格体系,拉开了价格改革的序幕。显然,承包制属于体制内的改革,是建立农村新经济体制的重要措施,农产品提价也不能说是体制外改革。只是伴随着承包制的推行,个体经济和乡镇企业也开始迅速发展,这才主要是体制外的改革。

在改革初期,对城市的旧体制也不是完全没有触动,国有企业也不是完全没有改革,同样也进行了初步的改革,实行了“放权让利”,在一定程度上形成了传统国有国营企业最为缺乏的激励机制,极大地调动了企业和职工的生产积极性,使得国有经济也有一定的发展(参见林毅夫等,1994),国有工业企业的全要素生产率也持续10多年提高(参见谢千里等,1995;金碚,1997)。

在中国经济体制改革的过程中,改革的重点是有变化的,的确是先以农村集体经济改革为重点,然后才转向城市国有经济的改革(参见吴敬琏,1999)。但是,这只是改革重点的先后变化,并不能证明中国经济改革是先体制外、后体制内,开始并不触动旧体制。

《论过程》的“‘渐进式改革’的特点,不在于其‘慢’”的观点,也是值得商榷的。我认为,中国渐进式改革的特点,不仅在于体制内与体制外的改革同时进行,先大力发展非国有经济、培育新体制,然后重点突破国有企业改革的难点,从根本上改变旧体制;而且也在于“慢”,相对于激进式改革而言,中国渐进式改革的速度慢、时间长。

二、中国经济体制改革的原因和任务究竟是什么?

研究中国经济体制转轨的动态过程,首先必须正确认识中国经济体制改革的原因和任务。《论过程》一文提出:“体制改革的原因是因为旧体制的效率较低而新体制的效率较高。我们假定效率的差别在长期内体现在各部门的增长率的差别上。”部门增长率的差别具体而言,就是gs<gn,其中gs为国有部门的增长率,gn为非国有部门的增长率。该文把此条件称为“体制改革的基本假定”,由此推论“正因如此,非国有部门在经济中所占的比重才能不断地加大”,国有部门“相对地缩小”。

旧体制的效率比新体制的效率低是体制改革的根本原因,这毫无疑问。但是,《论过程》提出的“体制改革的基本假定”及由此假定推断出来的非国有部门不断扩大,国有部门自然不断相对缩小的结论,却值得商榷。

第一,《论过程》一文对新旧体制内涵的理解有片面性。《论过程》实际上把旧体制与国有经济画了等号,把新体制与非国有经济画了等号,把体制改革的原因具体化为国有经济的效率比非国有经济低,新体制代替旧体制的过程照《论过程》的意思就成了非国有经济逐步取代国有经济的过程,改革的任务也就是发展非国有经济,使国有经济非国有化。但是,旧体制并不等于国有经济、旧体制的消亡并不等于国有经济的消亡,“转机改制”后的新型国有经济还会存在;新体制也不只等于非国有经济,新体制还会有国有经济,新旧体制的转轨包括新旧国有经济的转换。

第二,《论过程》一文研究体制转轨过程的“基本假定”也有偏差。《论过程》强调指出,该文的“全部立论基础是前面给出的‘体制改革的基本假定’,即非国有部门增长率gn高于国有部门增长率gs。这应该说是一个相当现实的假定,无论在理论上还是在现实中都很容易得到证明”。我认为,恰恰是这个基本假定还有待证明,非国有经济的gn并不是无条件地高于国有经济的gs。首先,在体制转轨过程中gn可能高于gs,但经过“转机改制”以后的新型国有经济的gs,有可能等于甚至大于非国有经济的gn,这种可能性虽然也需要实践证明,但从理论上分析不能完全排除。其次,从总体上看,可能是gn>gs,但从某些经济部门和企业看,gs可能大于或等于gn,现实经济生活中不乏例证。最后,国有经济并不必然是低效率,非国有经济也不必然是高效率。非国有企业同样也可能经营失败、亏损、破产、倒闭。中国的国有经济到目前为止,之所以效益还很差,主要是因为国有企业改革的难关还没有突破,大部分国有企业还没有真正转机改制。部分国有企业改革成功的实践经验证明,国有企业经过真正的转机改制,建立适应市场竞争要求的现代企业制度、有效的治理结构、经营方式和激励监督约束机制,是能够大大提高效率的。正如林毅夫等人指出的,公有制并不是企业成功的充分条件,私有制也不是企业成功的必要条件,企业成功与否和所有制形式无必然联系,“企业效益与产权的归属变化没有必然关系”,所以单纯的所有制或产权改革并不能解决国有企业的问题。“因而把国有企业改革的核心定位在产权改革或所有制改革,甚至寄托于实行国有企业的私有化,其思路是错误的,不可避免地会产生对改革的误导”(林毅夫等,1997;刘芍佳等,1998)。

三、中国的经济改革和发展靠什么支撑?

《论过程》一文还认为,“非国有经济的发展,不仅支撑了整个经济的增长,而且改善着国有企业改革的条件与环境,使改革的阻力逐步缩小”;国有部门是靠“吃”非国有部门的“收入转移”来维持其生存。

的确,改革以来,非国有经济的发展对中国经济增长的贡献是巨大的,但也不能完全抹煞国有经济的作用,甚至认为国有经济是在依赖“非国有部门对国有部门的补贴”过日子。不谈20世纪80年代国有企业经营状况不是特别差的情况(《论过程》一文也认为“在改革之初,较好的国有部门状况有利于非国有经济的成长”),即使是国有企业经营状况恶化的90年代以来,也不能绝对这样讲。“目前中国的国有经济成分只占国民经济总量的30%左右,却承担着大部分的国家税收”,“全国工商税总额中60%以上是国有企业缴纳的”(平新乔,2000),而且国有企业还要对国家上缴利润。可见,国家财政对国有企业的亏损补贴,不是来自对非国有经济的税收,而是国有企业的利税上缴。

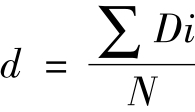

的确,银行的贷款主要是给国有企业发放,坏账也主要是国有企业欠下的,但也应看到,除了财政注入银行的资金主要来自国有企业上缴的利税之外,银行数额巨大的利息收入也主要来源于国有企业。而且,国有企业还背着数量庞大的离退休职工和富余人员等各种沉重的社会负担,这些负担不是压在非国有经济的身上,而是压在国有企业的身上。因此,《论过程》一文对“额外综合税赋率” 的定义和计算至少是不严密的。

的定义和计算至少是不严密的。

我这里并不是想为国有企业的经营状况作辩护,更不是要反对深化国有经济的改革,只是觉得,对国有经济的状况和作用的研究,应更加全面、更为实事求是一些,不要讲得一无是处,这样不利于我们正确认识体制转轨的实际情况和采取恰当的对策。不能认为改革过程中,只是非国有经济支撑了整个经济的增长,国有经济不仅毫无贡献,而且是在靠着非国有经济的“额外税赋”苟延残喘。准确地、实事求是地说,应该是国有经济和非国有经济共同支撑着整个中国经济的改革和发展。当然,在体制转轨过程中的不同发展阶段,二者的作用或贡献的大小是不相同的,有变化的。

四、衡量中国经济体制改革成效的标准应该是什么?

资源配置效率能否不断提高、国民经济能否持续增长,是衡量中国经济体制改革成效的最根本,也是最直接的标准,这已是经济理论界的共识。但是,也有学者提出了另外一些衡量的标准,主要有经济市场化的程度、国有经济非国有化的程度、公有经济私有化的程度等。我认为,在这些标准中,有的可以作为间接的衡量标准,比如经济市场化的程度。由于实践证明在现代经济中市场是比计划更有效的资源配置方式,中国经济体制改革是市场取向的改革,要由计划配置资源转向市场配置资源,经济市场化的程度越高,相对于传统的计划经济而言,资源配置的效率就越高,表明经济体制改革越有成效,因此,可以把经济市场化程度的变化,作为间接地衡量经济体制改革成效的标准。但是,在这些标准中,有些却不能作为间接的衡量标准,比如国有经济非国有化的程度、公有经济私有化的程度。因为,中国经济体制改革的目标模式是要建立社会主义市场经济体制,国有经济并不要完全非国有化,公有经济不能都私有化。虽然单一公有化的倾向和国有经济比重过大是旧体制效率低的重要原因之一,在社会主义市场经济中必须降低国有经济的比重,建立以公有制为主体多种所有制经济共同发展的多元化所有制结构。但是,既不能认为只要是国有经济的非国有化和公有经济的比重下降,就是搞资本主义化,也不能认为国有经济的非国有化程度越高、公有制经济的私有化程度越高,改革就越成功。因为,如前所述,国有经济、公有经济本身并不注定是低效率,私有经济并不天然是高效率,国有经济经过“转机改制”(这里的“改制”不一定就只是非国有化,即使是变成混合经济,其中的国有成分仍然属于国有经济)是能够提高效率的。通过改革,提高包括国有经济在内的公有经济的效率,是中国经济体制改革的目标之一,也是衡量坚持社会主义方向的中国经济体制改革成败的重要标志。

《论过程》一文认为,“经济的持续增长取决于改进资源的配置,使其从利用效率较低的部门体制下释放出来,转移到利用效率较高的体制中去;而这种资源配置的改进,在转轨经济中就表现为非国有部门在经济结构中比重加大而国有部门的相对缩小”。我认为这个结论也需要再探讨。这实际上就是认为国有部门是低效率,非国有部门是高效率,改革的成效表现为国有经济的比重缩小和非国有经济的比重扩大,按照这种理论逻辑推演下去,国有经济的比重越小,社会资源的配置效率越高,改革也就越有成效。那么,改革的成功是不是意味着国有经济的完全非国有化呢?如果真是如此,中国经济体制改革的性质就可能发生变化,这种改革也就不是中国所要坚持的社会主义经济体制改革了。

主要参考文献:

吴敬琏.中国采取了“渐进改革”战略吗?.经济学动态,1994(9).

林毅夫,蔡昉,李周.充分信息与国有企业改革.上海:上海三联书店,1997.

樊纲.渐进与激进:制度变革的若干理论问题.经济学动态,1994(9).

刘芍佳,李骥.超产权论与企业绩效.经济研究,1998(8).

谢千里,罗斯基,郑玉歆.改革以来中国工业生产率变动趋势的估计及其可靠性分析.经济研究,1995(12).

盛洪.中国的过渡经济学.上海:上海三联书店,1994.

(本文写于2000年3月,尽管有刊物认为写得不错,由于不便说明的原因,一直未公开发表,特收入此文集。)

【注释】

[1]马克思,恩格斯.马克思恩格斯选集(第3卷).北京:人民出版社,1972:312.

[2]吴敬琏.通向市场经济之路.北京:北京工业大学出版社,1992: 62.

[3]邓小平.邓小平文选(第3卷).北京:人民出版社,1993:373.

[4][英]伊特韦尔等.新帕尔格雷夫经济学大辞典(第5卷).北京:经济科学出版社,1992:946.

[5]劳动有三种形态:潜在的劳动即劳动力,流动的劳动即正在进行的劳动,凝固的劳动即已经完成而凝结在产品中的劳动。活劳动包括潜在的和流动的劳动;物化劳动是指物质化了的劳动,即凝固的劳动,实际上就是指产品(主要是生产资料)。

[6]马克思.资本论(第1卷).北京:人民出版社,1975:107.

[7][美]托马斯·梅耶等.货币·银行与经济.上海:三联书店上海分店,1989:16-17;吴树青.政治经济学(资本主义部分).北京:中国经济出版社,1993:52-54.

[8][美]弗里德曼.弗里德曼文萃.北京:北京经济学院出版社,1991:25.

[9]马克思.资本论(第1卷).北京:人民出版社1975年版,394.

[10]艾哈德.来自竞争的繁荣.北京:商务印书馆,1987:11-15.

[11]恩格斯.政治经济学批判大纲[M]//马克思,恩格斯.马克思恩格斯全集:第1卷.北京:人民出版社,1956:612.

[12]约翰·穆勒.政治经济学原理(下卷).北京:商务印书馆,1991: 361.

[13]马克思,恩格斯.马克思恩格斯全集(第23卷).北京:人民出版社,1972:103.

[14][美]阿瑟·奥肯.平等与效率.北京:华夏出版社,1987.

[15][美]阿瑟·奥肯.平等与效率.北京:华夏出版社,1987.

[16]赵磊.公平与效率关系新探.上海社会科学,1990(7).

[17]范一飞.公平与效率:一个被曲解的真理.经济理论与经济管理,1989(1).

[18]赵磊.公平与效率关系新探.上海社会科学,1990(7).

[19][美]西蒙·库兹涅茨.现代经济增长.北京:北京经济学院出版社,1989:[美]马尔科姆·吉利斯等.发展经济学.北京:经济科学出版社,1989.

[20][美]亨廷顿.变动社会的政治秩序.上海:上海译文出版社,1989:62.

[21]马克思.资本论(第1卷).北京:人民出版社,1975:103.

[22][美]萨缪尔森.经济学.北京:中国发展出版社,1992.

[23][美]阿瑟·奥肯.平等与效率.北京:华夏出版社,1987.

[24][英]凯恩斯.就业利息和货币通论.北京:商务印书馆,1963: 317.

[25]周冰.论“经济盲目性”问题.经济研究,1992(8).

[26]吴良强.百姓忧心何时解?.真理的追求,1992(10).

[27]刘国光.关于社会主义市场经济理论的几个问题.经济研究,1992(10).

[28]马克思,恩格斯.马克思恩格斯选集(第3卷).北京:人民出版社,1975:312.

[29]刘国光.再论加大改革的分量.经济社会体制比较,1991(1).

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。