中美知识产权谈判的双层博弈分析

亢梅玲

武汉大学经济与管理学院世界经济系

摘 要:本文将国际关系理论中双层博弈模型用来分析中美知识产权谈判,深入探究当时的国内政治和国际政治的互动关系,对当时的谈判得失作一个总结分析。在中美双方国际层次的博弈中,双方的国内政治制度和当时的国内外环境限制了各自的“获胜集合”的大小。在国内层次的博弈中,美方知识产权行业协会的非正式的批准非常重要,因为在中国,谈判协议签订前必须得到国务院的批准,这实际上意味着协议的签署就表示中国已经同意。

关键词:中美知识产权谈判 双层博弈

一、问题的提出

中美两国在1991年,1994年和1996年分别进行了三次知识产权谈判,我国学者杨国华(1998),李明德(2001)从特别301条款与中美知识产权争端的角度进行了分析,而参与谈判的当事人张月姣(1995)主要从中美知识产权磋商的背景和成果进行了阐述,将中美知识产权谈判的国内和国际政治联系起来分析的文献,国内还没有发现。而双层博弈理论提供了分析国际谈判时国内和国际政治互动关系的标准框架。本文希望将双层博弈理论应用于中美知识产权谈判,深入探究当时的国内政治和国际政治的互动关系,对当时的谈判得失作一个总结分析,希望对当今中国越来越多的贸易谈判有所启发和借鉴。

二、双层博弈分析框架

(一)国际层次——第一层次(Level I or L I)的博弈;L I是“谈判者讨价还价后达成暂时协议”的过程

中美两国政府在1991年、1994年及1996年知识产权谈判中,双方几度剑拔弩张,后来终于化干戈为玉帛,分别于1992年、1993年和1996年达成三个有关知识产权的协议。三个协议都是在临近制裁生效的最后时刻达成。但是我们可以从谈判的协议看出,中方每次都作了让步,基本上满足了美方的要求。如何解释这种结果?

双层博弈的假设前提是任何协议都比没有协议好,在其他条件保持不变的情况下,“获胜集合”越大,L I的协议就越可能被批准;谈判代表可以通过利用“获胜集合”——声称协议可能在国内遭到否决——来拒绝让步或要求对方让步。要提高本国的谈判地位必须使得批准国际协议的国内限制是可信的。

国内限制的可信性(credibility of domestic constraint)

大量的双层博弈的实证和规范文献对第一层次中政府领导和国内选民团体的关系以及如何影响其在国际谈判中的能力关注得最多。Mo(1995)认为即使两国存在完全信息,政府领导最好是委派一个对谈判协议有否决权的国内机构;甚至当完全信息的假设放松,Mo仍旧发现从政府领导的利益立场还是应分派否决权给一个机构,只要后者的偏好不要偏离太多。Milner and Rosendorff(1997)认为协议批准不确定的程度以政府领导预期中间选民的偏好的能力而转移。[1]

为什么中美知识产权谈判中美方的国内限制更加具有可信性?

1.首先,美方发起谈判以法律条款为后盾——特别301条款见于美国《1988年综合贸易与竞争法》,其标题是“对否定足够而有效地保护知识产权和否定知识产权市场准入之国家的确定”。“特别301条款”的核心是确定在知识产权保护及其市场准入方面有问题的国家,以及采取有效的贸易制裁措施,以改变有关国家的知识产权保护及其市场准入方面的状况。

知识产权和许多贸易相关的议题一样,是相当复杂而且容易引起争辩的。但是,认定具体的知识产权侵权却相当直接。相对来说,尽管引起知识产权侵权的原因很复杂,很难解决。但是如果政府介入,至少可以使相关的法律体制健全。美国对中国的要求是先健全知识产权相关的法律,然后加强执法制度。对于美国来说,选择知识产权议题,中国很难反击,因为美国的谈判者有大量的足够的证据来证明中国的执法不力。在正式的谈判过程中,美国副贸易代表和助手在中国收集了大量的关于知识产权执法的证据以及在中国买到的侵权产品。中方不得不承认,并且采取行动来打击相关的侵权活动。对于美方来说,可以预期到谈判的结果并不是零和博弈。因为对于中国来说,保护知识产权并不会严重损害中国的国家利益。

2.特别301条款有一整套程序。按照规定,美国贸易代表在每年的3月31日或该日以前,都必须提出有关外国贸易障碍的《国家贸易壁垒评估报告》。其中也包括知识产权保护和知识产权市场准入方面的障碍。在报告提出以后的30天内,贸易代表必须确定知识产权保护及其市场准入方面有严重问题的“重点外国”。一旦“重点外国”被确定,又必须在30天内发起调查和进行磋商。而且,调查发起后,贸易代表必须在6个月内作出是否制裁及采取何种制裁措施的决定。如果决定进行贸易制裁,又必须在30天以内实施。这样,从准备《国家贸易壁垒评估报告》到确定“重点外国”,到发起调查和进行磋商,到确定制裁对象和制裁措施,再到实施制裁措施,美方严密的时间表使得谈判对手必须作出反应,没有任何拖延的借口。“特别301条款”程序中的时间限制,不仅表明了美国贸易代表严格的工作时间限制,而且表明了对被调查国家的压力。按照这个时间表,如果被调查的国家要想争取主动,避免美国的贸易制裁,就必须在不同的时间点上作出积极的回应,或进行磋商,或签订有关的协议。否则,一旦错过了恰当的时间点,就可能招致美国贸易制裁,或花费更大的代价去进行补救。

“301条款”的问世使得把撬开国外市场制定成法律程序——包括权威的官方部门授权调查,行动的时间表,强制的贸易报复,毫无疑问地当与外国发生争议时,这种国内限制的制度化机制会增加美国谈判者的可信度和威慑力。

3.美国的贸易代表制度。美国贸易代表制度创立于1962年,起初叫总统特别贸易表,1974年升级为总统贸易代表。在总统的行政部门内设立贸易代表办公室,这是适应国家宏观经济层面和实施统一的经济外交政策的要求而建立的总统决策咨询和涉外谈判机制。USTR现有雇员200多名,其中华盛顿170名左右,日内瓦30名左右。华盛顿的雇员不派往世界各地,但按照地理区域划分,负责各地的事务。贸易代表是USTR的负责人,由总统和参议院任命,对国会负责。贸易代表作为内阁成员,他是总统的首席贸易与投资政策顾问、谈判代表和发言人。贸易谈判代表的职能包括:主要负责制定美国国际贸易政策及其实施的协调;在对外贸易管理上向总统提供咨询意见;在总统、国会、行政部门和私人部门之间协调对外贸易政策和多、双边谈判策略;代表美国政府进行国际贸易谈判等。[2]

美前贸易代表希尔斯大使所言:“美国这套独有的反应迅速且超脱而客观的贸易代表谈判制,不仅是成功的,而且还具有很强的弹性,可谓攻守自如,进退两易。”

Ryan(1996)将贸易代表的任务概括为“服务于总统作为政策制定的领导者;国会政府之间的政策领导权竞争者;和利益集团联盟时的国内政治家”。它和国会的关系非常密切,它对国会的报告比任何一个行政机构都要多。由于和国会的关系,贸易代表的贸易行动绝对反映了国内产业的利益,甚至会以未来双边关系作为代价。贸易代表扮演“政策经纪人”和“问题解决者”的角色,常鼓吹向其他国家施加压力,采取侵略性的单边主义行动。其次,尽管它代表强有力的选民团体的利益,但是它不应该看做被他们所指派。它拥有很少的政客,它基本上由一群知识丰富的专业谈判者组成,这使它在谈判中特别咄咄逼人。

一旦美国贸易代表办公室作为与中国谈判的领导机构,它会召开一系列的会议以确定政策目标。美国贸易代表一方面是贸易政策审查工作组的领导机构,另一方面也被认为是一个相对“公平的经纪人”。因为它要协调机构之间的意见。机构之间的谈判比较困难,特别是涉及中美贸易这种重要的议题时,每个机构都想对最后的结果发表看法。

美国对华政策制订的政治过程极为复杂,“对华政策比美国外交事务的任何其他方面都更深地卷入国内政治——关于对华政策的争论实际上已经成为共和党和民主党论战的永久性特征”。[3]在行政当局方面,总统及其外交班底在外交政策领域发挥着主导的作用;国务院、商业部、能源部、贸易代表办公室等行政机构则主要是作为对华政策的执行者存在。就立法机构而言,国会在外交事务中的作用极为引人注目。凭借手中掌握的拨款权、宣战权、任命权和批约权,议员们可以轻而易举地介入对外政策领域。在许多重大问题上,国会有足够的能力影响行政当局的对外政策。

从国际环境看,从1989年到20世纪90年代初期,中美关系正处于低潮期。1990年“中美关系下降到自建交以来的最低点”,1991~1994年,两国关系缓慢改善,1995年、1996年由于李登辉访美、台海军演,形势再次急转直下。中美在1991年、1994年和1996年分别进行了三次知识产权谈判正是中美关系处于相对低谷阶段。

为什么当时的布什政府会因为知识产权问题与中国发生争端?首先,因为中国不是GATT的一员,对中国实施单边制裁更容易,不会被指责违背了GATT的多边机制;其次中国不像日本是美国的战略联盟伙伴;最后布什政府需要表明他对中国态度很强硬,以便他能在1992年有效反击那些反对延长中国的最惠国待遇的声音。1989年的事件以后,美国国会在中国问题上更为活跃。围绕着中国最惠国待遇问题的年度资格审核,议员们年年都要展开旷日持久的辩论。话题几乎无所不包:人权、宗教、劳改产品、计划生育、大规模杀伤性武器扩散、西藏、贸易逆差等都曾经成为争论的热点。

从美中双边谈判方面讲,美国谈判代表往往提请中方考虑美国国内政治的困难,为了保住最惠国待遇,中国方面应当在具体问题上早作让步。这样的气氛一直伴随着中美两国在市场准入(1992)、知识产权(1991、1995、1996)等问题谈判的全过程。显然,这种由反华利益集团制造的国内紧张气氛对于美国谈判代表是十分有利的,中方在讨价还价中不免处于劣势地位。对于美国国内而言,为了保住最惠国待遇这一美中关系的根基,总统往往在其他问题上承诺对华采取强硬措施以缓和反对派的立场,或为争取中间派的支持作出同样的承诺。1991年,布什总统为了换取以鲍卡斯参议员为首的温和派的支持,确保国会延长对华最惠国待遇,承诺对中国采取更强硬的贸易政策,其中包括发起对中国市场准入的“301条款”调查、支持台湾加入关贸总协定、严厉制裁中国纺织品的非法转运以及抵制中国向美国出口劳改产品等措施。

中美第二次知识产权谈判发生在1995年,正值美国总统克林顿当政。克林顿政府在1994年6月把中国的“人权”问题和最惠国待遇脱钩,受到国内右派势力的反对。1994年11月,美国国内共和党控制了国会,克林顿地位被削弱,为应付国会压力,在贸易上克林顿总统必须采取强硬对华政策。中美贸易逆差增加使得美国国内贸易保护主义抬头;再加上知识产权关系到美国的根本利益,打入中国市场是美国的对外贸易战略,美欲借知识产权问题打开中国市场,美国已用此办法对付过韩国、泰国、日本、巴西、欧盟。

4.“特别301条款”的机制要求美国贸易代表针对其他国家的贸易行动,依赖于被不公平的贸易行为损害的相关商业利益的清晰的、汇总的、有说服力的信息。这些信息通常都由知识产权相关的产业协会递交。由于美国贸易政策的执行受国内法律的限制,实际上提高了知识产权协会的权力和地位。和这些知识产权协会的接触成为美国贸易代表的机制化的程序,而且美国贸易代表必须作出积极的反应。在美国贸易代表确定每年的“重点外国”、“重点观察名单”和“观察名单”的过程中,美国的一些产业协会都起着重要的作用。“国际知识产权联盟”、“制药协会”和“国际商标协会”等知识产权组织,每年都要向美国贸易代表提出“特别301条款”的建议书,列出建议性的“重点外国”、“重点观察名单”和“观察名单”,并列出相关的事实。而美国贸易代表在提出“特别301条款”年度报告时,在排列“重点外国”、“重点观察名单”和“观察名单”时,也都要充分考虑这些产业协会的建议和相关的事实。在很多情况下,美国贸易代表在“特别301条款”年度报告中所列的各种名单,包括有关的事实解释,都是直接来源于这些产业协会的建议书。根据一项研究,在1992年和1993年,“国际知识产权联盟”,所提出的建议性名单,有70%纳入了美国贸易代表最后提出的名单。比如IIPA报告的因为版权侵权造成的损失,1992年为41.5千万美元到1997年的27.9亿美元,PhRMA报告1993年因为专利侵权损失34千万美元。这些陈述的数据都会作为美国贸易代表采取“特别301条款”行动的重要依据。

美国贸易代表很大程度上不能掌控重要的选民团体的要求:即产业利益集团和它的国会代言人。对于知识产权而言,如果有大量的请愿书来自于知识产权协会,就会使得特别301议程的程序更严肃和更可信。这种程序是自下而上的,动态的。因此美国贸易代表谈判所签订的知识产权协议,必须和重要的国内选民团体的最低程度的要求相吻合。

美国贸易代表在与国外谈判中的可信性在于它和其他机构的互动关系大部分依赖于行业协会提供的信息质量。这些信息对于只有200人左右的机构,没有专门的国别专家,实施有效的操作是相当重要的。美国的贸易政策偏向于“吱吱响的车轮”,那些抱怨最利害的行业,往往能够对美国贸易代表影响最大。在和中国的知识产权谈判中,虽然美国贸易代表声称代表美国整个行业,实际上仅仅代表游说最有效或者最积极提供信息的产业。比如IIPA给美国贸易代表的建议书认为保护知识产权是自由贸易体系的一个基本因素。如果有关的国家没有进行真诚的谈判,没有提供对知识产权的充分保护,美国贸易代表必须毫不犹豫地采取强有力的贸易制裁措施。“我们督促政府和美国贸易代表向名单中所列的这些国家施加压力,让它们作出必要的政治性承诺,使它们的版权制度和实施体制达到国际性标准。”在1991年、1994年和1996年美国贸易代表将中国认定为“重点外国”,IIPA在1991年、1994年、1995年和1996年提出的建议性“重点外国”名单都包括中国。商标协会在1995年、1996年和1997年提出的建议性“重点外国”名单包括中国,制药协会在1994年提出的建议性“重点外国”名单包括中国。

那么为什么中方不能采取国内限制可信性的策略?

中方谈判的第一个步骤是相关的政府机构之间的讨价还价的过程。所有中方谈判桌上行政机构(设计到未来知识产权谈判协议的执行)之间的谈判实际上勾画了中方的获胜集合。参与知识产权谈判的机构主要有外经贸部,国家工商行政总局,国家专利局,国家版权局,公安部,文化部,海关总署,电子工业部,化学工业部,国务院法律事务办公室,国务院科技委员会。外经贸部作为领导机构参与。在1982年的国务院结构改革中,原对外贸易部,对外经济联络部,进出口委员会和外国投资管理委员会进行合并成立了新的对外经济贸易部(现在改为商务部)。它的重要职责是制定国别(地区)外经贸政策和双边、多边外经贸政策并组织实施;同外国政府,有关国际组织进行经济贸易谈判和签约。在对外谈判和协商中,外经贸部直接面对外部压力,必须坚持国家利益;同时,它还负责协调国内各部门的立场和利害关系,因此要承受国内既得利益集团的反对意见。

在知识产权谈判中,外经贸部要求每个参与谈判的机构提供它的“最坏情况”,即每个部门能够让步的最大限度。将这些潜在的让步加总就可以得出中方获胜集合的框架。在实际的谈判开始之前,外经贸部将报告递交给国务院,国务院对报告的同意至关重要。

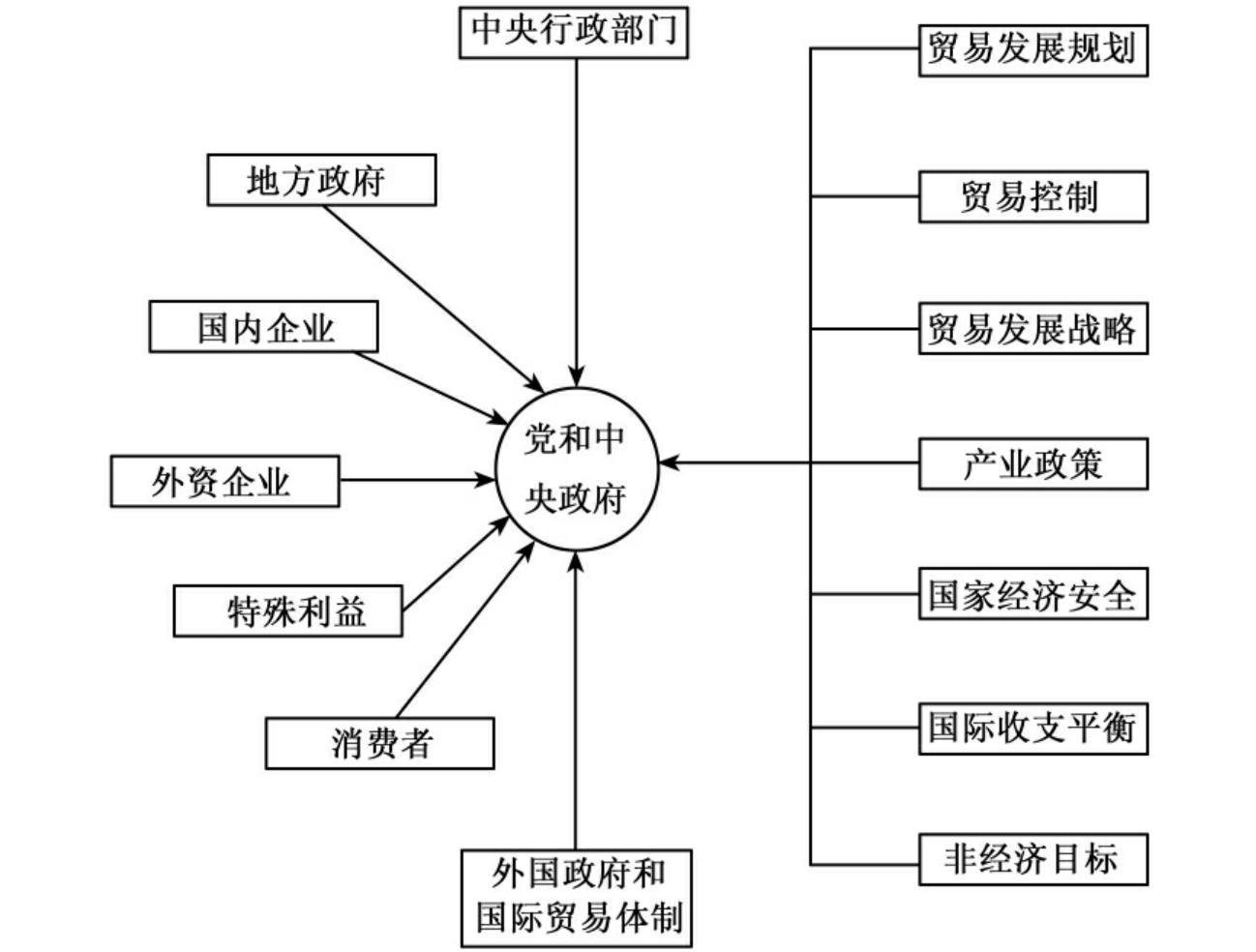

中国在中央政府的层次上,国务院常务委员会是最高决策机构。国务院常委会下可以分为综合性和专业性的行政部门。中国的经济政策决策并不像美国那样实行三权分立的制衡机制,而是形成多个行政职能部门共同参与,分头管理和协调执行的组织机构。由于每个部门的职能,责任和面对的压力不同,出于工作业绩考核与职位晋升的激励,以及从有限的资源中获取最大份额的经济动机,它们各自在政策决策过程中的出发点和参照物也是不同的,因此有时会导致目标和手段上的冲突。行政决策规则采取“协商一致”的原则(见图1)。[4]

这时中方的获胜集合受到的限制是可信的,因为参与谈判的行政机构实际上提供给外经贸部一个中方能够最低程度接受协议的轮廓,而这些参与谈判的行政机构都是未来协议的执行者。递交给国务院的报告,我们可以称之为中方的获胜集合,一旦得到国务院的同意,要想改变中方的获胜集合就比较困难。

但是最高领导在谈判的关键时刻的干预以打破谈判的僵局,实际上改变了中方的获胜集合使之能够达成协议。最高领导的干预使谈判进行下去是必要的,但另一方面,这种干预严重降低了中方的国内限制的可信性。每次最高领导解决一个阶段的难题,打破上一个阶段的僵局,实际上就超越了上一个阶段的约束。这样造成的结果就是这些约束和限制变弱,放松,最后变得不可信。

从中国的政治体制来看,中国共产党的领导长久以来是中国政治生活的核心,中央政府的机构和决策一般都要经过党内程序,重要决策由中共中央政治局来完成。许多与经济发展相关的目标和政策都是以政治局或者中共中央财经领导小组的名义颁布决议和指令,并最终通过法定程序转变为政府行政职能部门(国务院)的政策。党的最高领导人发挥着至关重要的个人影响力,“核心领导,集体决策,分工负责,相互协调”成为一种制度化的模式。[5]党的最高领导人的意志和思想在许多重大问题上仍起着决定性的作用。

图1 中国贸易政策的决策过程

资料来源:载盛斌.中国对外贸易政策的政治经济分析.上海人民出版社,2002:148.

从中美知识产权谈判的国内和国际环境来看,中国1992年邓小平视察南方讲话后才确定建立社会主义市场经济体制作为今后改革的方向,1986年开始“复关”谈判,由于和美国的谈判失败,1995年没有如愿成为世贸组织的创始成员国。美国将中国的最惠国待遇与中国的人权问题挂钩,中美之间每年都要为这个问题较量一番。当时美国已成为中国的主要出口市场和外资来源国。1989年事件后,中美关系处于相对低潮。最高领导层的决策是中国在知识产权问题的“妥协”来换取美国在最惠国待遇问题上的支持,另一方面也向世界证明中国改革开放的决心,坚定外国投资者的信心。同时也希望通过中美经贸关系的稳定来修复中美政治关系,如果爆发贸易战,双方两败俱伤,不但导致中美经贸关系恶化,而且也会使得中美政治关系雪上加霜。最高领导在中美知识产权谈判的关键时刻的干预以打破谈判的僵局,是因为最高领导层的决策是从中美关系的大局出发。但是这种干预使得中方的“获胜集合”不断变小,美方的“获胜集合”不断变大,最后协议的达成,中方的让步较大,而美方基本上达到了自己的目标。美方的国内限制的可信性在于它必须满足国内利益集团及其代言人国会的要求,而中方必须按照最高领导人的指示,更着眼于大局和长远关系,可能会带来局部利益的损失。在中美双方国际层次的博弈中,双方的国内政治制度和当时的国内外环境限制了各自的“获胜集合”的大小。

(二)国内层次——第二层次(Level II or L II)的博弈。LII指的则是“要在选民团体中讨论是否要批准这一协议”的过程

选民团体的否决权对于第一层次达成的协议是否批准很重要。这主要指资本主义民主国家而言。结合美国的情况我们来具体分析。

美国贸易谈判代表将所有的谈判过程分为三个独立阶段:第一阶段:寻求什么,即对发起贸易争端的国家提出的实际要求;第二阶段:要获得什么,即谈判的国家愿意让步达成协议的可能性;第三阶段:能接受什么。尽管最后的解决是三个阶段最短的,通常发生在最后期限,最后一天的最后一小时。实际上潜在的接受能力已在谈判者的头脑中而且指导整个的谈判进程。

在中美知识产权谈判中,知识产权行业协会的非正式的批准非常重要。能接受什么的阶段包括预期美国产业的观点,美国各政府机构,感兴趣的国会议员都会问协议是不是可能的最好的结果。Putnam认为在某些案例中,批准可以采取公众意见的形式。在这里公众意见指的是知识产权行业协会在多大程度上满意协议的结果。批准实际上意味着取消对中国的“重点外国”的确定。

任何谈判协议的批准国会在程序中都会扮演重要的角色,对美国在谈判中的让步给予相当可信的限制,因为它代表了背后的利益集团。因为中国在国会没有开展任何游说活动,所以中国无法以有效的方式掌控任何美国国会的行动。而对于美国的行政部门来说,知识产权是朝向更自由贸易目标的工具,它们希望最大可能的延长中国的最惠国待遇,以此来换取国会的同意。中美三次谈判的协议采取的形式分别为谅解备忘录(1992)、“交换信”(1995)、双边报告(1996),都不需要国会正式的同意(中美关于最惠国待遇和加入WTO最后的谈判协议都需要国会的批准)。

在中美知识产权谈判中,美国国内最重要的选民团体是美国的知识产权利益集团。除了对国会的间接影响外,“特别301条款”的程序把知识产权利益集团放在协议批准的中心位置,因为它们在整个“特别301条款”的程序中都扮演了中心角色。它们是最直接,最公众化,最重要的利益集团,协议的批准对它们来说必须是可接受的。否则,它们会推动发起新一轮的谈判。

美国代表在谈判中采取了一个有效的谈判策略:在整个和中国的谈判中选择可以替代的标准。在1991~1992年的谈判中,美方经常提到TRIPS协议,以推动中国接受其他的国际条约,如《保护文学艺术作品伯尔尼公约》(1971年巴黎文本)和《保护录音制品制作者防止未经授权复制其制品公约》(日内瓦公约)。双方签订的谅解备忘录体现了TRIPS的框架。最后签订的谅解备忘录的第3条涉及版权保护。中国政府承诺,将于1992年10月15日以前加入《保护文学艺术作品伯尔尼公约》(1971年巴黎文本);将于1993年6月1日以前加入《保护录音制品制作者防止未经授权复制其制品公约》(日内瓦公约)。美方采用可以替代的标准成功达到自己的目的。

因为中国是中央集权的国家,谈判协议签订前必须得到最高领导层和国务院的批准,这实际上意味着协议的签署就表示中国已经同意。

(三)协议的遵守

中美之间1991年的谈判主要是围绕知识产权的立法问题,1994年和1996年的谈判主要是围绕知识产权的执法问题,从1997年到2006年的特别301报告都把中国列入306条款的监督之下,美国对中国的知识产权执法非常不满,因此不惜在1994年和1996年进行了两次谈判。而在每年的特别301报告中,对中国的知识产权执法也有颇多指责。

1.中国的知识产权保护制度具有知识产权行政保护和司法保护两条途径。知识产权行政保护制度是指国家知识产权行政管理机关依照职权,根据知识产权法律的规定,通过法定的行政程序,用行政手段对知识产权实施全面的法律保护,即行政管理机关对知识产权侵权案件进行行政调处、行政执法。中国的专利法、商标法、著作权法等知识产权法律中都规定了知识产权保护的行政途径。对知识产权的行政保护,是中国知识产权保护具有特色的“双轨制”的体现。从发达国家来看,对知识产权的保护,主要通过司法途径保护。他们的行政执法职能主要指海关的边境措施,以及国际贸易委员会对侵权假冒严重的国家和地区实行经济制裁等。一般没有类似中国各个行政机关对侵权行为的罚款等行政处罚的规定。

在政府主导下,中国行政保护系统主要由知识产权主管部门和综合管理部门构成,初步形成了以专利、新闻出版、工商、技术监督、海关行政机关为核心的行政执法系统,完善了行政保护职能和手段,形成了知识产权行政保护协调机制,已经成为知识产权保护体系的重要力量。根据著作权法的规定,设立了国家版权局和地方著作权行政管理机关。商标管理实行中央统一注册,地方分级管理的原则,从中央到省、市、地、县级的工商行政管理局,都内设商标管理机构,县以下还设有工商行政管理所。

知识产权行政保护多头分散管理,缺乏协调机制(见图2)。与国际上大部分国家相比,中国知识产权管理工作体系的主要特点是,专利授权、商标注册和版权登记分开管理,行政管理与执法一体化,自成独立体系。专利授权、商标注册和版权登记分别由国家知识产权局、国家工商总局和版权局集中管理,行政执法由对应的省市机构分头负责。目前,中国各知识产权管理部门的人力和物力都相对不足,专利和商标分开管理,分散了人力物力,降低了效率。同时,授权管理与行政执法一体化的体制不利于监督和制约。发达国家大多设有独立统一的商标专利局或工业知识产权局,惟独中国是条块分割,著作权、专利、商标三分天下,各管一方。中国现有的知识产权管理机构比较混乱、比较复杂。首先是机构隶属关系混乱,国家著作权行政管理机构属于国家新闻出版总署,国家专利行政管理机构属于国家知识产权局,国家商标行政管理机构属于国家工商行政管理总局,各省设置与此相同。其次是机构职能混乱,主要表现在知识产权局基本上只管专利,名不副实。再次是机构职级混乱,主要表现在同一水平的机构具有不同级别的职级,很不协调。第四是机构设置混乱,有的地方有,有的地方无,上下不对口。第五是机构性质混乱,有的地方是行政机构,有的地方是事业机构,权利义务各不相同。

图2 中国知识产权行政执法体系图

资料来源:作者整理

这种条块分割的知识产权管理体制不利于知识产权的统一协调和管理;不利于三大知识产权相互之间的配合和协调;不利于知识产权法制的统一;不利于知识产权管理的上下配合。同时,这种局面降低了中国知识产权管理的效率和权威,削弱了中国知识产权保护的力度和水平,影响了中国知识产权管理在世界上的形象和中国的知识产权国际合作和交往。

2.中央与地方的关系是中国政治经济中最为微妙和敏感的问题之一。政策的制定从权力分配的角度是属于中央行政机构,但在决策和执行过程中会受到地方政府的影响。从1978年开始,中央政府把对资源配置的决定权和财政权逐步下放给省级政府。地方政府试图干预和影响中央政策的动机包括:地方官员存在“兴地富民”的责任及压力和追逐地方利益的理性选择;相同的经济政策可能会对不同的省区产生不同的效果,受到政策显著影响的地方将会力图对有利的政策进行寻租或对不利的政策进行抵制;财政一直是中央和地方关系中的核心问题,改革初期的财税承包制和1994年以来实行的分税制令地方政府非常关注出台的经济政策对本省财政收支以及各级政府间转移支付的影响。[6]由此导致地方贸易保护主义的盛行。一方面大量的劳动力在从事复制和销售盗版和仿冒产品,加强知识产权保护导致转移劳动力付出的成本巨大;另一方面生产假冒盗版侵权的企业也会缴税,地方政府会睁一只眼,闭一只眼;第三,地方用于知识产权保护的财政经费往往有限,特别是对于贫穷的西部地区来说。

3.中国的执法水平有待于进一步提高。Corne(1997)分析了为什么中国会存在有法不依。“在中国法律执行的确定性和一致性上经常被牺牲,尤其在地方水平,将法律采取实用主义的原则处理,毫不奇怪会有优惠的待遇出现。这是很多因素造成的,并不是缺少法律教育;缺少法律的兴趣;或者缺少理解如何将法律规范应用于先前的环境。西方主义的法律——太外国化,因此对于执行的官员来说,离社会现实太远。事实上,官员无法全部执行法律,或者只执行部分和实践相一致的法律,或者使用行政的判断力去替代法律规范,这更好地反映了中国社会下面的现实。”[7]

三、结 论

将国际关系理论中双层博弈模型用来分析中美知识产权谈判的机制,由于中美政治和经济社会的结构和机制比较复杂,相关资料的匮乏,探讨中美知识产权谈判的国内和国际政治的互动关系,作者的研究是尝试性的。

在中美双方国际层次的博弈中,双方的国内政治制度和当时的国内外环境限制了各自的“获胜集合”的大小。“特别301条款”的法律程序和美国对外贸易政策的决策机制以及美国的三权分立的政治体制使得谈判时美方的国内限制是可信的;中国是高度中央集权的国家,在对外贸易政策决策中贯彻“国家主义”的原则,更着眼于长远和大局的中美关系,这往往会牺牲局部利益去换取。这使得中方在谈判中面临的国内限制相对不可信。在国内层次的博弈中,美方知识产权行业协会的非正式的批准非常重要,因为中国是中央集权的国家,谈判协议签订前必须得到最高领导层和国务院的批准,这实际上意味着协议的签署就表示中国已经同意。从谈判协议的遵守来看,由于中国的条块分割的行政体制,造成中国知识产权保护执法的不力,这将是未来中美知识产权争端长期的焦点问题。

参考文献

[1]JONGRYNMO.Domestic Institutions and International Bargaining:the role of Agent Veto in Two-level games.American Political Science Review 89,1995,12.

[2]PUTNAM R.D.Diplomacy and Domestic Politics:the logic of Two-Level Games.International Organization,1988,42(3):427-460.

[3]RAPP R.T.,R.P.ROZEK.Benefits and Costs of Intellectual Property Protection in Developing Countries.Journal of World Trade,1990,24:75-102.

[4]RONALD V.BETTIG.Copyright Culture:The political economy of Intellectual Property.Westview Press,1996.

[5]U.S.International Trade Commission.Assessment of the Economic Effect on the United States of China's Accession to the WTO. Washington,D.C,1999.

[6]USTR Announces Results of Special 301 Annual Review,1990-2006 http://www.ustr.gov/releases.

【注释】

[1]JONGRYN MO.Domestic Institutions and International Bargaining:the role of Agent Veto in Two-level games.American Political Science Review 89,1995,12.

[2]韩立余.美国贸易法.法律出版社,1999:33-35.

[3]罗斯·Y.凯思.美国政治中的“院外援华集团”.商务印书馆,1984: 11.

[4]盛斌.中国对外贸易政策的政治经济分析.上海人民出版社,2002: 451.

[5]盛斌.中国对外贸易政策的政治经济分析.上海人民出版社,2002: 104.

[6]盛斌.中国对外贸易政策的政治经济分析.上海人民出版社,2002: 270.

[7]PETER HOWARD CORNE.Foreign Investment in China:The Administrative Legal System,Hong Kong.The Hong Kong University Press,1997:189-190.

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。