清代前期江南书籍的日本销场

范 金 民

清代前期,特别是清廷于康熙二十三年(1684)开海后,通过江南各港口与日本长崎港,中国与日本的商品贸易盛况空前,而中国书籍成为输往日本的重要商品。大庭脩先生长期研究日本江户时代中国书籍输入问题,整理了大量相关资料,出版了独具一格的丰硕成果,嘉惠学林厥功甚伟。国人则只有张伯伟《清代诗话东传略论稿》一文,于清代诗话传播日本情形作了精深研究。(1)新近出版的王桂平《清代江南藏书家刻书研究》一书(2),辟有专目“清代江南藏书家刻书在日本的流传”,却只是极为简略地介绍了陆心源“皕宋楼”藏书流失到日本的经过和东洋文库、内阁文库、京都大学人文科学研究所所藏汉籍情形,全然未及清代江南书籍流布日本之经过,更未提及具体书目、数量等。显见国人对于输日书籍的诸多具体情形尚不清楚。是以试作专文,主要利用大庭脩先生整理的日方一侧资料和永积洋子先生的研究成果,着重讨论清前期中国书籍的输日问题,期能充实清代江南文化对外交流史内容。

一、唐船输日书籍问题

大庭脩先生指出:“据我所见,持渡书籍的商船多限于南京船和宁波船,只有享保二十年第二十番广东船和安永四年未八番厦门船两个例外。如前所述,在元禄初年之前,来日唐船以包括福州船在内的福建船居多,但到了正德年间,来自江浙的唐船后来居上。……虽然我们不能说因为应天府是书籍出版地,所以南京船和福州船就必须携来书籍,但令人困惑的是,为什么南京船带来的书籍数量颇多,而福州船却从无带过书籍。要解释这一问题,我们就不得不提到有关清朝出版业的具体情况。”(3)大庭先生有关各地赴日唐船前后变化的情形和南京船与宁波船装运书籍的说法,是完全准确的,但是说“福州船却从无带过书籍”,似与史实不尽相符。

实际上,依据永积洋子的统计,(4)在清朝初年,福州船载运汉籍到日本,也是较为普遍的。正保三年(1646)福州船载有汉籍;庆安三年(1650)南京船载有汉籍2箱,安南船载有书籍、纸10包,一只福州船载有书籍32箱,另一福州船载有汉籍4箱,另一福州船载有汉籍5箱,一只舟山船有汉籍若干,另一舟山船载有汉籍1箱;庆安四年(1651)福州船载有汉籍1包,另一福州船载有汉籍10箱,南京船载有汉籍12箱,安海船载有汉籍1箱,舟山船载有汉籍3箱;承应二年(1653)南京船载有书籍35箱,另2只南京船分别载有书籍40箱和12箱;承应三年(1654)福州船载有书籍2箱,安海船载有汉籍27箱;明历元年(1655),福州船载有中国历史书12箱,另一福州船载有中国历史书5包,南京船载有汉籍2箱,安海船载有书籍2箱,另2只安海船分别载有书籍4箱和3箱;明历二年(1656)福州船载有中国书籍3箱,另一福州船载有汉籍8箱;明历三年(1657)安海船载有汉籍12箱,另外5只安海船载有汉籍10包、3箱、中国画集汉籍3包,东京船载有汉籍2箱;1658年元月南京船载有汉籍3箱,安海船载有汉籍4箱;万治元年(1658)舟山船载有汉籍30箱,暹罗船载有汉籍12箱,广南船载有中国绘画1包;万治二年(1659)2只安海船载有汉籍22箱;1660年元月福州船载有书籍20箱,沙埕船载有书籍26箱;万治三年(1660)6只安海船载有书籍54箱,南京船载有书籍27箱,沙埕船载有书籍3箱,大泥船载有书籍2箱;宽文元年(1661)国姓爷船8只载有汉籍31箱;宽文三年(1663)南京船载有书籍2箱;天和二年(1682)南京船载有汉籍2箱,福州船载有历史书1箱,暹罗船载有中国历史书19箱,另一只暹罗船载有历史书2箱,广东船载有历史书7箱,另一只广东船载有中国历史书1箱,台湾船载有中国历史书1箱。如此,在1646—1682年清初开海前的37年间,福州船至少有12只船装运过汉籍到日本,数量至少为92箱又6包,而同时期南京船只有10只装运汉籍到日本,数量为137箱,数量虽较前者为多,但悬殊不大。福州船以及其他地区的船只如安海船、舟山船均带汉籍到日本,由开海后的汉籍输日数量反观,可以推知,海禁期间,单凭零星违禁出海的南京船,无法满足日本对汉籍之需要,是以来自盛产书籍之地的福州船和安海船同样带有汉籍赴日。确切地说,赴日唐船携带书籍,原来不分地域,后来才集中在江浙船舶。

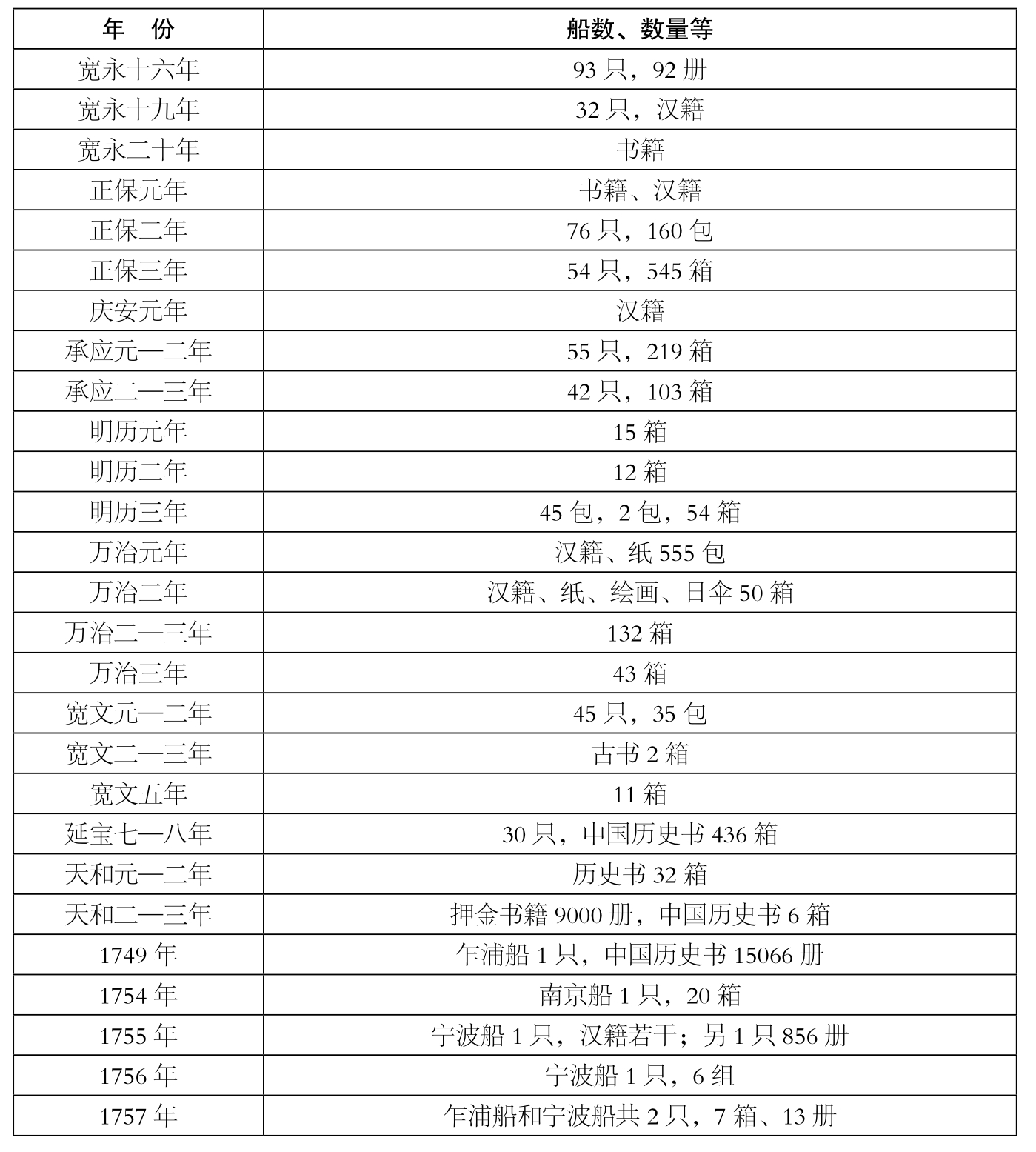

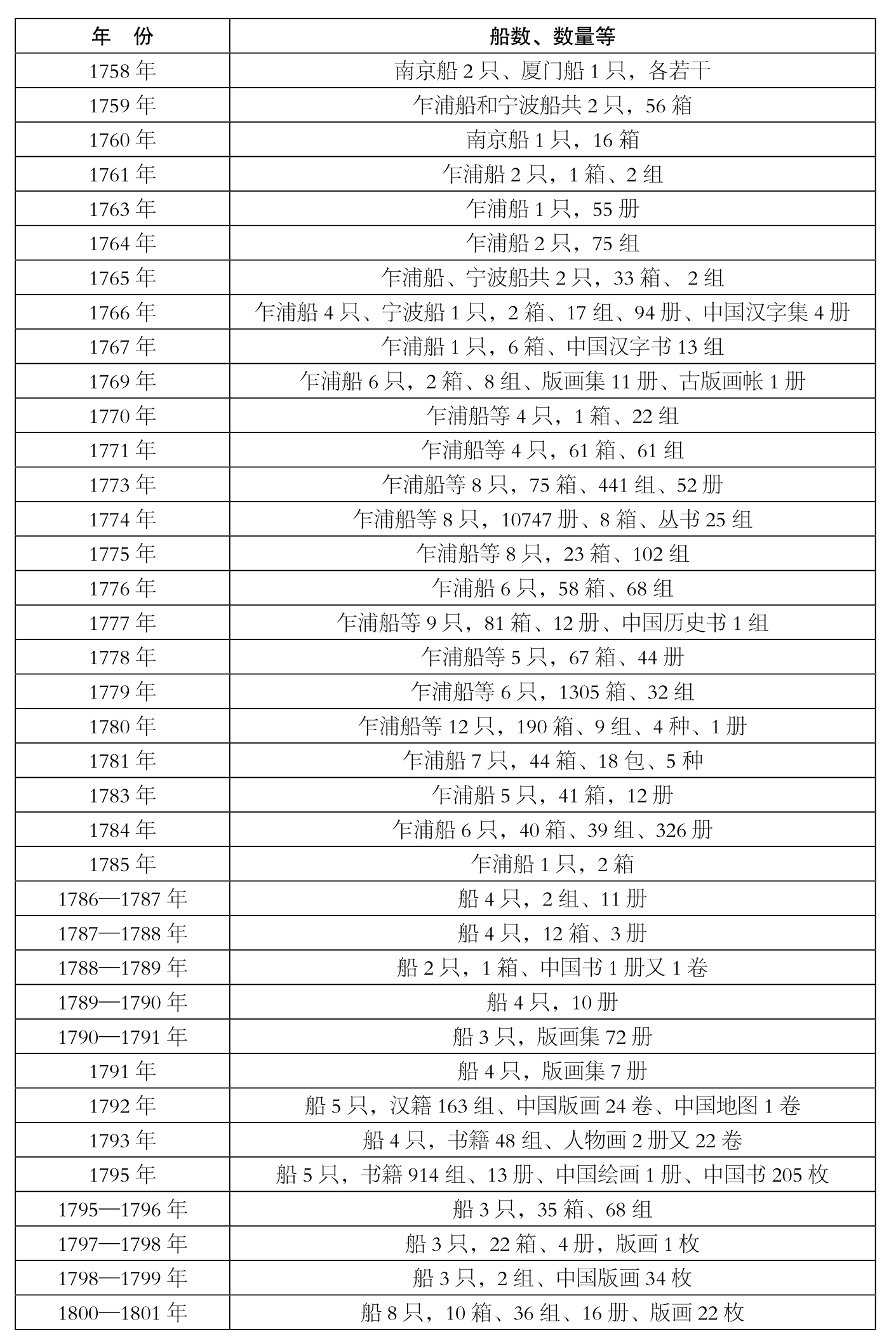

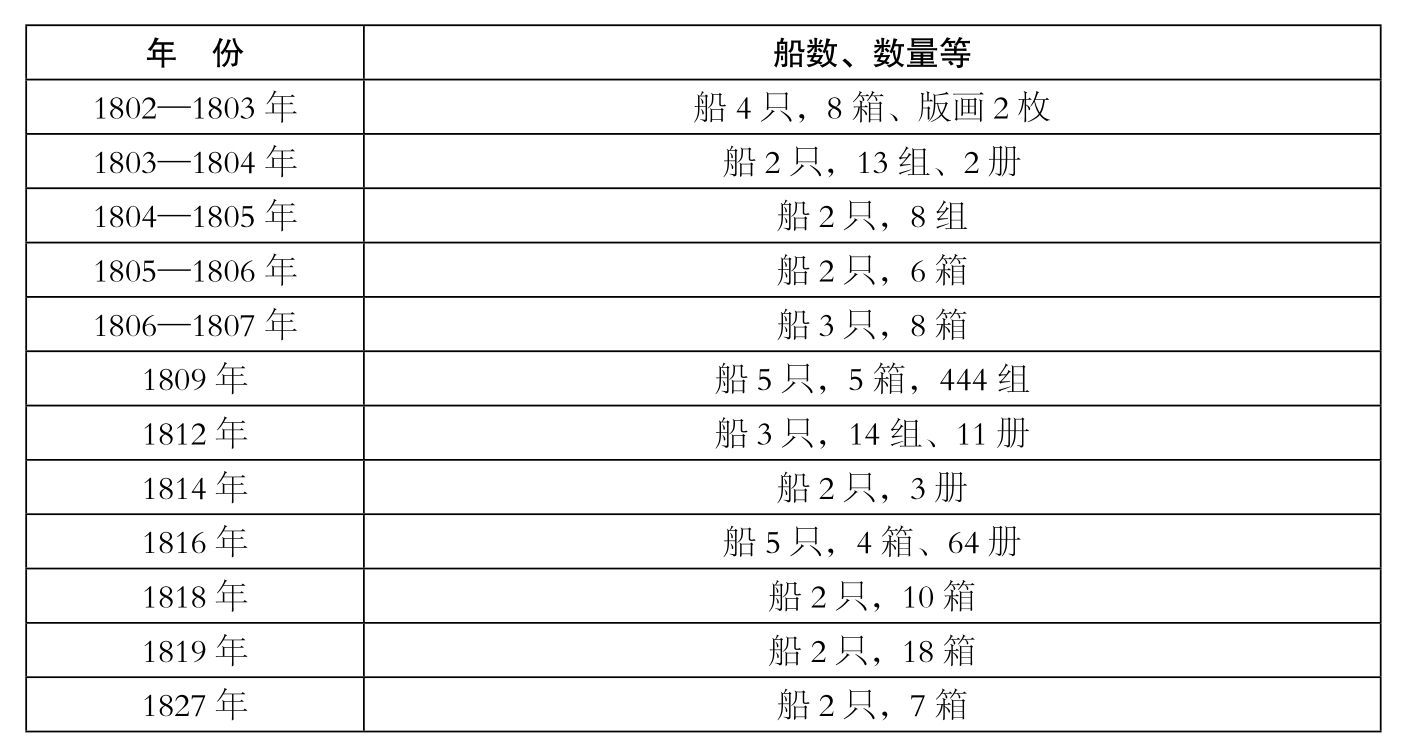

至于后来唐船将书籍输入日本的情形,请看依据永积洋子所著《唐船输出入品数量一览 1637—1833年》做成的下表。

表1 清代汉籍输入日本数量表

上表表明,自1749年起,到1785年止,短短37年间,仅以乍浦船为主体的唐船,据不完全的统计,向日本输入汉籍至少达2139箱、967组、18包、9种、27234册。对照表中天和二、三年间(1682—1683)光烫金书籍输入就达9000册,1749年仅1只乍浦船就输入中国历史书15066册,1774年乍浦船等8只船输入10747册、8箱、丛书25组,1779年乍浦船等6只船输入1305箱、32组,以及由正德元年(1711)卯五十一番船所载书籍每箱大约30册计算,这些书籍即达10万册左右。由此又可知大庭脩先生所谓“自1714年至1855年,共计6118种57240册汉籍由长崎输入日本”的说法,(5)实在是过于保守的估计了,实际书籍册数可能要数倍于此。上表也同时表明,乾隆时期,输入日本的书籍,基本上就是江南书籍,且基本上就是由江浙船特别是乍浦船承担的。

二、唐船输日汉籍之分析

清代输日汉籍的数量大致已可探求,则其类别、书目及其价值自也值得注意。大庭脩先生精心搜集唐船失事记录资料,至少有三份记录,即正德元年(清康熙五十年,1711年)卯五十一番船所载书目,宝历三年(清乾隆十八年,1753年)南京船:伊豆川八丈岛漂流唐人高山辉、程剑南持渡《戌番外船商卖书大意稿》和安永九年(清乾隆四十五年,1780年)南京《寅十番船赍来书目》,为我们了解并进而具体分析清中期输日汉籍提供了极为珍贵的资料,而至今未见人利用。今利用这三份书目(以下分别简称书目A、书目B和书目C)讨论一些相关问题。(6)

大庭先生曾在分析了正德元年(1711)卯五十一番船所载书目后说,该船所载“书籍的内容皆为当时的普通书籍,有经书、文学书、历史书、医书和本草书等等,其中文学书的数量稍多,但没有珍本”(7)。大庭先生对相关书目所作分类自无不妥,但若说“书籍的内容皆为当时的普通书籍”,则恐未必尽然。

嘉庆二年(1797),朝鲜使者李德懋在浏览了北京书肆后,“只抄我国之稀有及绝无者”(8),其中至少高濂《遵生八笺》、《温公通鉴》,宋范仲淹《范文正集》,元许衡《许鲁斋集》,清顾祖禹《读史方舆纪要》、《文献通考纂》,宋徐仲车《徐节孝集》,清周亮工《赖古堂集》,明张溥编《通鉴纪事本末》,清汪琬《尧峰文钞》、清王崇简《青箱堂文集》、《群芳谱》、《兰言集》,清王士祯《居易录》、《名媛诗抄》,清施闰章《施愚山集》、《左传》,清朱彝尊《经义考》、《知不足斋丛书》,明杨慎《升庵外集》、《皇华纪闻》等书,赫然在目。这些书在每年到北京购买书籍而上距1711年已历80余年的朝鲜使者看来还是“稀有及绝无者”,而在历年输日汉籍中均已常见,既可见汉籍输日之速之繁,也可见此类书籍在日本恐也并非全系能够常见的普通书籍。

书目A中有《遵生八笺》;书目B中有《温公通鉴》2部,各16套160本;《范文正集》,周孔教序,4本;《许鲁斋集》,元许衡著,2本;《司马温公文集》,6本;《读史方舆纪要》,1部1套6本(范按:似仅河南部分);《诗持》,闽中魏宪评选,1部2套12本;《文献通考纂》,明胡震亨纂,1部1套6本;《徐节孝集》,宋徐仲车著,1部2套12本;《赖古堂集》,1部1套6本;《资治通鉴》,宋司马光编,1部10套100本;《通鉴纪事本末》,明张溥编,1部12套120本;《西堂全集》,清尤侗撰,1部4套32本;《困勉录》,清陆陇其纂辑,2套12本;《杨升庵文集》,明杨慎著,1部2套16本;《青箱堂诗集》,清王崇简著,1部1套6本;《尧峰文钞》,清汪琬著,1部1套8本;《青箱堂文集》,清王崇简著,1部1套6本;《赖古堂集》,清周亮工著,1部1套6本;书目C中有《文献通考纂》1部2套,《群芳谱》2部4套,《居易录》3部3套,《名媛诗抄》1部1套,《施愚山集》1部2套;《左传》1部2套,《杨升庵集》1部4套,《皇华纪闻蜀道驿程记》1部1套,《经义考》1部8套,《知不足斋丛书》2部;《升庵外集,2部1包等。上述这些书籍,均是朝鲜使者李德懋所称在该国之“稀有及绝无者”,在此两种书目中几乎全具,而且在1753年的一艘赴日船中,司马光的《资治通鉴》有3部,清王崇简的《青箱堂文集》有2部,真正是常见书籍了。

唐船输日书籍,唐宋八大家、宋代范仲淹、司马光、二程、张载、周敦颐、三苏、杨时、朱熹、真德秀等人的文集,元许衡、文天祥等人的文集等,为江户时代学者所熟知,很受欢迎,畅销自不待言,而其中明清诗文集,实际占最大比重。诚如张伯伟所言,“江户后期诗坛上有一个重要的动向,即关注清诗尤胜于唐宋诗”(9)。风气所重,是以明清文集最受关注。从上述三种书目可知,当时输日书籍,几乎将明清时期知名文人的诗文集或编纂整理之作网罗无遗,而尤以江浙文人之作为多,可见其涵盖之广之精。

当代研究明清诗文与江户诗坛关系的专家松下忠先生认为,在日本江户时代初期,王世贞、高攀龙主张的“格调说”,“由藤原惺窝,那波活所、石川丈山等介绍,到了享保时代再由荻生徂徕大力主张而极于全盛,到明和、安永时代为止的约七十年时间里,一直推动着日本的诗坛和文坛”,这一派就是“古文辞学派”,又叫“萱园派”;而后来由“公安三袁”倡导的“性灵派”,在日本,“为江户时代初期的林罗山所接受,由元政上人积极主张,在元禄、享保前后与荻生徂徕的古文辞派相对立,在宽政、享和、文化时代,通过六如上人、山本北山、市河宽斋等人的大力提倡,呈现出了取代古文辞派而风靡天下的势头”。(10)一个明显的事实是,明后期到清前期先后领袖文坛的“格调派”、“性灵派”和“神韵派”的作品,在日本诗坛,无论褒贬臧否,都是人人关注,需要认真研读的。所以,这三大派的作品,在江户时代的日本,销量应该极大。日人梁田蜕岩评论道:“元禄中自江户白石先生出,专祖述唐诗,其门下学万历七子,自是世上诗风渐移焉。相继徂徕先生变前之诗风,是又以七才子为主,其门派中,三四高明作者出矣。”(11)杭州人俞樾在论到日本诗作时说:“其始犹沿袭宋季之派,其后物徂徕出,提倡古学,慨然以复古为教,遂使家有沧溟之集,人抱弇州之书。”(12)李攀龙、王世贞的书,其时在日本,几乎人人拥有,家家置备,可见影响之大。经过几代人的推崇,王世贞、李攀龙等后七子的作品,在日本拥有着广阔而持久的市场,所以李攀龙的《李沧溟集》和王世贞的《弇州四部稿》在输日书籍中屡屡提及。

《杨升庵集》和《升庵外集》,是明代著名的正德六年(1511)状元杨慎的文集,为人所推崇。清朝初年,著名学者朱之瑜向日本学人安东守约说:“明朝文集极多,好者亦寥寥”,而“如杨升庵、李崆峒集极佳”。(13)李崆峒即李梦阳,为“前七子”之一。两船均载此书,而且多至四部,可见在日本影响之大。书目A中的《震川先生文集》,是明后期古文大家昆山人归有光的集子。书目B中的《方正学集》和《王遵岩集》,前者是著名建文忠臣方孝孺的文集,后者是嘉靖时古文家王慎中的集子,在日本均有市场。在日本有“古学派”之祖的伊藤仁斋(1627—1705)说:“方正学、王遵岩、归震川等皆近世大家,正而有法,必可读之。”(14)书目C中的《经义考》,共三百卷,是号称“词学正宗”,与王士禛齐名的浙江秀水人朱彝尊的一生心血之作,汇集历代诸儒说经书目,所收九经之外,旁及唐宋以来碑版传说,搜采颇广,文献足征。完稿后,由在扬州的著名徽商马曰琯出资刻印,不少罕传之书籍,赖此书以行世。《遵生八笺》是明后期钱塘人高濂所作讨论养生的专书,时人推誉,后人遵行,《四库全书》予以收录。

书目中也不乏古本精本珍本。书目B中的《事类赋》(1部2套16本),宋博士渤海吴淑撰注,明无锡华麟祥校刊,刻于嘉靖十一年(1532),藏书家视若拱璧,在当时已很少见。同一书目中的《御纂性理精义》,康熙时理学名臣大学士李光地等奉旨诠释,刻于康熙五十六年(1717),武英殿聚珍版书(1部2套),均系写刻工致、纸墨精良的佳本。书目A中的《钝翁类稿》(118卷22册),与书目B中的《尧峰文钞》,都是康熙时古文家苏州人汪琬所著,篇目大同小异,《尧峰文钞》康熙三十二年初刻本,由著名楷书家林佶所写,小楷精美,由苏州良工程际生所刻,从字体到版刻均称精美绝伦。书目B中的《曝书亭集》,是朱彝尊未仕前之著作,始刻于康熙二十四年(1685),至五十三年(1714)完工于其孙稻孙之手,该书高6寸,宽4寸2分,字体秀丽,清郎悦目,绝少讹字。书目C中的《明诗综》(2部4套),朱彝尊晚年自刻,刻时写样本亲校两遍,刻后再校三遍,而后分发各家书房,鼓励其弟子,能校出一讹字者送钱百文,校勘极为精审。书目C中的《知不足斋丛书》(2部8套),共30辑,由著名藏书家、刻书家杭州人鲍廷博汇辑,其子鲍志祖续辑。鲍廷博嗜书志宏,30年中,“自嘉禾、吴兴、远而大江南北,客有旧藏钞刻异本来售武林者,必先过君之门,或远不可致,则邮书求之,浙东西藏书家,若赵氏小山庄,汪氏振绮堂、吴氏瓶花斋,汪氏飞鸿堂、孙氏寿松堂、郑氏二老阁、金氏桐花馆,参合有无,互为借钞,至先哲后人家藏手泽,亦多假录,得则狂喜,如获重资,不得,虽积思累月不休”(15)。花如此巨功编成的《知不足斋丛书》,选本善,校勘精,刊刻佳,为一代丛书刊刻之翘楚,影响巨大。乾隆三十八年(1773)四库开馆,鲍氏一人进呈家藏图书600余种,《四库全书总目》著录378种,备列存目125种,为全国献书之冠,朝廷赐以《古今图书集成》一部。嘉庆二十年(1815),《知不足斋丛书》第24集流传禁中,皇帝大为感慨,鲍氏后来连续呈献第25—28集,皇帝钦赐其举人以表彰。(16)皇帝御览的书,输送到了日本,不能不说其书并不珍贵了。

书目中的有些书,可为今日考订版本拾遗补阙。如书目B中的《读史方舆纪要》,虽只有1部1套6本,内容为河南之部分,非为完本,但标明版本为“通志堂藏版”。通志堂即著名藏书家、刻书家、官至刑部尚书的昆山徐乾学的堂名,所刻书籍以点画精雅,方劲欧体,字体优美耐看,刻印精美著称。今人讨论该书版本,仅提到康熙五年(1666)初刻的五卷本和嘉庆十六年(1811)龙万育于成都刻印的敷文阁本(17),而从未见有通志堂之说。

书目中的不少书,对照当时法律,在禁止出口之列。按《大清律》的规定,马牛军需铁货铜钱缎匹绸绢丝绵等不准出口或限制出口,但书籍不在禁止之列。《大清律》同时规定,凡外国使臣人等赴京朝贡,“不许买黄紫黑皂大花西番莲缎匹及史书”,外国使臣可以购书,但史书除外,可见史书在出口禁止之列。雍正三年此条文相关内容改为“并不得收买史书”,予以重申。乾隆五年、嘉庆十六年不断予以确认。(18)然而输日书籍,史书和史书整理本不少,而且自始至终从未中断。书目A中的《历代史纂左编》142卷100册,《史记》130卷20册,《历朝纲鉴全史》70卷30册,《纲鉴会纂》70卷4册,《纲鉴白眉》21卷16册,《皇明通纪》27卷16册,《纲鉴会纂》40卷24册,《三国志》65卷24本。书目B中的《明史稿》,1部12套12本;《明史》,张廷玉总裁,1部12套120本;《温公通鉴》1部16套160本;《通鉴会纂》,余姚诸燮编辑,1部2套12本;《读史方舆纪要》1部1套6本;《温公通鉴》,1部16套160本;《温公通鉴》,1部16套160本;2部《史记》各1部2套20本;《二十一史约编》1部1套8本;《明史概》,明朱国桢辑,6套42本;《史记白文》,明钟鸣陛等,1部2套12本;《资治通鉴》,宋司马光编,1部10套100本;《纲鉴辑略》,清朱青岩编,1部4套24本;《通鉴纪事本末》,明张溥编,1部12套120本;《二十一史约编》,清郑芷畦述,1部1套8本;《宋史纪事本末》,明冯琦编,1部2套20本;《左传杜诗合注》,明孙月峰等评语,1部2套14本;《左传统笺》,清姜希辙集注,1部1套8本;《纲鉴正史约》,明顾锡畴编纂,1部2套16本;《纲鉴会编》,清刘德芳订正,1部6套48本;《通鉴总类》,宋沈宪敏辑,1部2套20本;《通鉴集要》,明诸理斋编辑,1部1套8本;《左传统笺》,清姜定庵集注,1部1套10本;《世史纲鉴》,明王世贞编,1部2套20本;《后汉书纂》,明凌濛初纂,1部1套;《宋元通鉴》,明王宗沐编,1部2套16本;《明史稿》,清王鸿绪纂,2部各12套120本。书目C中的《南唐书合刻》1部1套;《左传》1部2套;《十六国春秋》1部4套;《十八史略》1部2套;《竹书纪年》1部1套;《廿一史精义》1部1套,皆属史书范围之内。其中虽多宋元以前史著,而明清近当代史也复不少,如朱国桢《明史概》、陈建《皇明通纪》、王鸿绪《明史稿》、顾祖禹《读史方舆纪要》等,皆属此类。尤其是清廷修纂的《明史》,大学士张廷玉进呈于乾隆四年,而十多年后即运到了日本。

输入日本的书籍,全国一统志和地方志书也有不少。如书目A中的《江南通志》76卷26册;书目B中的《吴县志》,牛若麟纂,1部2套20本;《大明一统志》1部4套32本;《续修严州府志》,明万历本,1部2套16本;《武夷山志》,明衷仲孺编,1部1套6本;《西湖志》明田汝成撰,1部1套12本,又1部1套8本;清《普陀山志》1部1套4本;《江南经略》,明郑若曾撰,1部1套6本;清《福建通志》1部4套32本。书目C中的《太湖备考》1部1套;《江山县志》1部1包等,地方志书的范围广及江、浙、闽三省。

大庭脩先生的研究表明,江户时代输入日本的中国方志是相当多的。(19)但他同时认为,“享保十九年后,不再有方志输入日本,曾经提供该类书籍的中国书肆不再具备收集其它地区方志的能力”(20),此论似乎过于绝对。上列书目表明,享保十九年(清雍正十二年,1734年)后,从江南出发的唐船,携带地方志者仍然不少。1753年的一艘船,就带了不少方志,其中编纂于乾隆二年的《福建通志》,赫然在列。

典章制度政书类也有,如书目A中的《皇明大政纪》,雷礼辑,1部4套24本;书目B中的《文献通考》,1部12套120本;万历《大明会典》, 1部10套80本;书目C中的《文献通考纂》,1部2套;徐乾学《读礼通考》,2部4套等,在此范围。

书目A中有《大清律集解附例笺释》,1部1套10本,值得留意。当时幕府留心中国法典,极为关注大清法律,将《大清会典》列入书籍订单中。享保五年(清康熙五十九年,1710年),长崎御书付留的订单载:“如别纸呈告,《定例成案》、《大清会典》等书籍甚为将军所好。将军订购之书籍,除书价之外,按约支付订金。加纳远江守大人嘱敝职转告此意,望依嘱行事。当然,唐人自行舶来书籍,即便选为御用,亦一概以市价购买。《大清会典》等珍贵之书,更为此间所重,远江守大人特嘱贵职通告唐人,多多携来此类珍贵宝典。”(21)大庭脩先生的研究表明,在日本视为“珍贵宝典”的《大清会典》,曾于享保四年、五年、七年数次购入。(22)清廷当时制定的令典输入日本后,幕府专门聘请清人为之讲解。雍正六年,浙江总督李卫访查得,商人费赞侯,曾经推荐绍兴人革退书办前往日本“讲解律例,因其不能通晓,随即逐归”(23)。同年,商人钟觐天等供出,“尚有杨澹斋带去秀才孙太源、沈登伟,在彼讲习《大清会典》、中原律例,未曾归浙”;商人朱来章又供出,“曾带过各项书籍五百本”(24)。这个孙太源,经讯究,原系行商,“因欲图赠倭照,代为续邀沈登伟出洋,在彼讲解《大清会典》各书,与夷人做诗写字。每人各得倭照一张”(25)。雍正八年,长崎方面通过清商转告,“从前欲求效法内地文武,讲究制度,误听奸商,夹带违禁私货人口僧众,被天朝预知拿获”。李卫也说:“前因夷人勾通奸商,招诱各种无赖出洋,教习内地技艺,私带僧人书籍舆图,窥探情形,是以设法禁防。”说明唐船所载书籍,有些是禁止出境的。针对商人违禁贩运货物,浙江总督李卫实行商总制,加强盘查,书籍出口限制当更严。雍正八年,长崎中国商人所造的关帝、天后两处庙宇,拟延僧人二名在内焚香祝诵,“又欲购《太平圣惠方》、《顾氏勾股全书》”等物,不敢如前私带,而由总商禀报能否获准。雍正帝同意将圣祖御制《律历渊源》一部去除历法部分,让商人带去。(26)法律禁止律令书出口,而此类书时有出口,更有人讲解,认真研读,清代书籍的外销实态,与制度规定相去甚远。

最堪注意者,不少书刚一付梓或刊刻不及,即被输送到了日本。因为每年有二三十艘唐船驶达长崎,所以长崎和日本学界对于中国的作者和图书信息等均能随时掌握。安永九年(1780)南京船元顺号失事后,船主与长崎方面对话:“又问新刊诗稿,盛行者为何也,曰《清诗别裁》为最,沈归愚撰焉。此人进士出身,历仕工部尚书,予告在籍,食俸,已故七八年,年九十八,称为博学。”(27)中国商人的回答,有关沈德潜的官职和年纪皆不准确,但说其《清诗别裁》影响很大,确凿无疑。书目A中的《江南通志》76卷本,康熙二十三年(1684)初刻,是清代江南省的第一部通志。更有甚者,书目A中的《兼济堂文集》,24卷,是清初名相魏裔介的集子,由其少子魏荔彤编成,初刻于康熙五十年(1711),居然刊刻当年就输出到了日本,可见其流布之速。此类场景,在当时盖为泛常之举。所以朝川善庵(1781—1849)记录当时清人诗集被大量船运到日本的史实道:“近刻清人诗集,舶到极多。以余所见,尚有二百余部。而传播之广且速者,莫顾君铁卿《颐素堂诗钞》若也。梓成于道光庚寅首夏,而天保辛卯三月,余得诸江户书肆玉岩堂,盖冬帮船所致也。夫隔海内外,而商舶往来,一年仅不过夏冬两度。又且长崎之于江户,相距四十日程而远。然而其成刻成不一年,自极西而及于极东,所谓不胫而走,是岂偶然哉。”(28)顾铁桥即苏州人顾禄,书后收附其所著笔记《清嘉禄》12卷。道光庚寅即1830年,天保辛卯即1831年,该书从刻印上市到输入日本并在江户上架,不过半年光景,实际上在当年就到了日本。中国书籍输日甚至有边刻边输者。”中国出版的书籍,当年就被运到了日本。元文元年(清乾隆元年,1736年),《古今图书集成》绘图本160卷载到长崎,以备御览,将军有怀疑之处,令御书物奉行调查。输入此书的中国商人孙辅斋回复称:“此书之编集始自康熙帝时代,至雍正时代图绘全备而先行开版,只赐与高官,民间尚无。在中国亦为珍贵之书,故特意携带而来。另注书正在纂写,尚未完成,完成后当图文并印。此次持渡之书非全备之书,等全备之书完成后当持渡而来,但近年之内恐不能完成。”(29)此书用铜字摆印了仅数十部。如此珍贵的书,编印刊刻之时,即陆续输运到了日本。怪不得朝鲜人也评论道:“盖近来中国书籍,一脱梓手,云轮商舶。东都西京之间,人文蔚起,愈往而愈兴者,赖有此一路耳。”(30)可见,中国商人将书籍输往日本,几乎与国内刻印是同步的,中国刻印什么书,日本市场上马上就有什么书。上述书目,又提供了若干佐证。

日本依赖唐船快捷地输入各种书籍,连同样仰慕中华文化、自视为小中华的朝鲜也自叹不如,感触强烈。申维翰(1798—1868)于肃宗四十五年(1719)随通信使赴日本,感慨道:“国中书籍,自我国而往者以百数,自南京海贾而来者以千数,古今异书、百家文集刊行于阛阓早,视我国不啻十倍。”申维翰还说:“南京海贾每以书籍来贩于长崎岛,故顺治以后江南才子之诗集,多在日本,而为我人所未见者。”(31)洪翰周更闻听令朝鲜人尴尬之事,其《智水拈笔》卷一“古今图书集成”条载:“余闻丙申购来时,燕市人笑谓我人曰:‘此书刊行殆五十年,而贵国号称右文,今始求买耶?日本则长崎岛一部、江户二部,已求三件去矣。’我人羞愧不能答云。”(32)朝鲜虽然随时输入中华书籍,而与日本相比,其速度和规模,均不可以道里计。燕行使者李德懋(1741—1793)说:“近者江南之籍,辐凑于长崎,家家读书,人人操觚,夷风渐变。”(33)数次到过北京的柳得恭甚至探讨日本风气转移时说:“倭子慧窍日开,非复旧时之倭,盖缘长崎海舶委输江南书籍故也。”(34)其同时人朴齐家也说:“中国之古董、书画,辐凑于长崎者,竟不复请于我矣。”(35)

唐船如此迅速、持续地携带中国书籍,中国所出书籍几乎不拘内容类别,数量庞大地输入到了日本。所以文政九年(1826)正月漂到骏河下吉田的“得泰号”清商朱柳桥与野田笛浦有如下笔谈,野田歉虚地说:“贵邦载籍之多,使用有望洋之叹。是以余可读者读之,不可读者不敢读,故不免夏虫之见者多矣。”朱柳桥回应:“我邦典籍虽富,迩年以来装至长崎,已十之七八,贵邦人以国字译之,不患不能尽通也。”(36)中国所出书籍的种类,十之七八销到了日本,日本毫无疑问是当时中国书籍最大的海外市场,而其中不少书籍不能不说是极为珍贵的。

三、清代江南之书坊

当时日本朝野对汉籍特别是儒学怀有浓厚兴趣,反映在长崎贸易方面,书籍流通如此频繁快速,确如大庭脩先生所说,就不得不提到当时江南的出版业和书籍销售情形。江南是全国文化中心,也是明后期以来中国最大的书籍产地。明代隆庆万历时,著名藏书家项元汴说:“ 今宦涂率以书为贽,惟上之人好焉。……越中刻本亦希,而其地适东南之会,文献之中,三吴七闽典籍萃焉。诸贾多武林龙邱,巧于垄断,每 故家有储蓄而子姓不才者,以术钩致,或就其家猎取之。此盖海内皆然。……吴会、金陵擅名文献,刻本至多,巨秩类书,咸会萃焉。海内商贾所资,二分十七,闽中十三,燕越弗与也。然自本方所梓外,他省至者绝寡,虽连楹丽栋,蒐其奇秘,百不二三,盖书之所出,而非书之所聚也。至荐绅博雅胜士韵流好古之称籍籍海内,其藏蓄当甲诸方矣。”(37)是说江南市场上的书籍,都是当地刻印的。清代康熙时,一代词宗王士禛说:“陆文裕《金台纪闻》云:‘叶石林时,印书以杭州为上,蜀本次之,福建最下。’又云:‘比岁京师印板,不减杭州。蜀、闽多以柔木刻之,取其易售。今杭绝无刻。国初蜀尚有板,差胜建刻,今建益下,去永乐、宣德亦不逮矣。唯苏工匠稍追古作。’此嘉靖初语也。近则金陵、苏、杭书坊刻板盛行,建本不复过岭。蜀更兵燹,城郭丘墟,都无刊书之事,京师亦鲜佳手。数年以来,石门 即崇德县吕氏、昆山徐氏,雕行古书,颇仿宋椠,坊刻皆不逮。古今之变,如此其亟也。”(38)清末民初人叶德辉紧接着上文说:“吾按文简时,金陵、苏、杭刻书之风,已远过闽、蜀。乾、嘉时,如卢文弨、鲍廷博、孙星衍、黄丕烈、张敦仁、秦恩复、顾广圻、阮元,诸家校刻之书,多出金陵刘文奎、文楷兄弟。咸丰赭寇之乱,市肆荡然无存。迨乎中兴,曾文正首先于江宁设金陵书局,于扬州设淮南书局,同时杭州、江苏、武昌继之。既刊读本十三经,四省又合刊廿四史,天下书板之善,仍推金陵、苏、杭。自学校一变,而书局并裁,刻书之风移于湘、鄂,而湘尤在鄂先。……晚近则鄂之陶子龄,同以工影宋刻本名,江阴缪氏、宜都杨氏、常州盛氏,贵池刘氏所刻诸书,多出陶手。至是金陵、苏、杭刻书之运终矣。”(39)按照他们的说法,江南自明后期以来就是全国最为有名的刻书中心,到清代康熙年间,南京、苏州、杭州书坊刻书大盛,宋代以来即有名的福建建阳之书,销路不过大庾岭,北京也少刻书高手,全国刻书聚于江南一隅,以后直到太平天国爆发,江南一直是最为兴盛集中的刻书中心,书板之善,名家辈出。由他们所述,可知唐船输日书籍最盛的时期,正是江南刻书最盛之时。

故家有储蓄而子姓不才者,以术钩致,或就其家猎取之。此盖海内皆然。……吴会、金陵擅名文献,刻本至多,巨秩类书,咸会萃焉。海内商贾所资,二分十七,闽中十三,燕越弗与也。然自本方所梓外,他省至者绝寡,虽连楹丽栋,蒐其奇秘,百不二三,盖书之所出,而非书之所聚也。至荐绅博雅胜士韵流好古之称籍籍海内,其藏蓄当甲诸方矣。”(37)是说江南市场上的书籍,都是当地刻印的。清代康熙时,一代词宗王士禛说:“陆文裕《金台纪闻》云:‘叶石林时,印书以杭州为上,蜀本次之,福建最下。’又云:‘比岁京师印板,不减杭州。蜀、闽多以柔木刻之,取其易售。今杭绝无刻。国初蜀尚有板,差胜建刻,今建益下,去永乐、宣德亦不逮矣。唯苏工匠稍追古作。’此嘉靖初语也。近则金陵、苏、杭书坊刻板盛行,建本不复过岭。蜀更兵燹,城郭丘墟,都无刊书之事,京师亦鲜佳手。数年以来,石门 即崇德县吕氏、昆山徐氏,雕行古书,颇仿宋椠,坊刻皆不逮。古今之变,如此其亟也。”(38)清末民初人叶德辉紧接着上文说:“吾按文简时,金陵、苏、杭刻书之风,已远过闽、蜀。乾、嘉时,如卢文弨、鲍廷博、孙星衍、黄丕烈、张敦仁、秦恩复、顾广圻、阮元,诸家校刻之书,多出金陵刘文奎、文楷兄弟。咸丰赭寇之乱,市肆荡然无存。迨乎中兴,曾文正首先于江宁设金陵书局,于扬州设淮南书局,同时杭州、江苏、武昌继之。既刊读本十三经,四省又合刊廿四史,天下书板之善,仍推金陵、苏、杭。自学校一变,而书局并裁,刻书之风移于湘、鄂,而湘尤在鄂先。……晚近则鄂之陶子龄,同以工影宋刻本名,江阴缪氏、宜都杨氏、常州盛氏,贵池刘氏所刻诸书,多出陶手。至是金陵、苏、杭刻书之运终矣。”(39)按照他们的说法,江南自明后期以来就是全国最为有名的刻书中心,到清代康熙年间,南京、苏州、杭州书坊刻书大盛,宋代以来即有名的福建建阳之书,销路不过大庾岭,北京也少刻书高手,全国刻书聚于江南一隅,以后直到太平天国爆发,江南一直是最为兴盛集中的刻书中心,书板之善,名家辈出。由他们所述,可知唐船输日书籍最盛的时期,正是江南刻书最盛之时。

作为全国最大的文化中心,清代前期,江南著书、刻书、印书、藏书,盛况空前,地域集中。参照王桂平的研究统计,清代江南八府一州共有藏书家733人,其中鸦片战争前为536人。藏书家不少是从事刻书的,全部藏书家733人中,刻书者273人,占三分之一以上。(40)如常熟毛氏汲古阁,昆山徐氏传是楼,秀水朱彝尊曝书亭,嘉兴王氏信芳阁,嘉定钱大昕潜研堂,杭州汪宪振绮堂、孙宗濂寿松堂、卢文弨抱经堂、鲍氏知不足斋、吴氏瓶花斋、汪启淑开万堂,苏州席氏扫叶山房、黄丕烈士礼居、顾广圻赐砚堂、潘氏滂喜斋,海宁吴氏拜经楼、陈鳣向山阁,南京宜春阁,常州孙星衍平津馆、谢氏瑞云阁等,大多属于嘉、道时人黄丕烈所谓“非特善藏而又善刻”者一类,都是兼事刻书颇具声名的。日本学界熟知的《沈归愚诗文集》,就是沈德潜自刻的。

藏书家刻书,多请手艺高超之刻工。金陵刘氏一门如刘文奎、刘文楷、刘文模、刘觐宸、刘汉洲等皆为刻书名手。黄丕烈还说:“今金陵多书坊,且多刻工,但剞劂不精,坊间亦无好事如举直者。于此可以观世变矣。”(41)虽然刻书质量有所下降,但书坊和刻工仍然非常之多。按照叶德辉的说法,卢文弨的《抱经堂丛书》,以及当时江南著名的藏书家如鲍廷博、孙星衍、黄丕烈、顾广圻出版的书籍,就是由刘氏刻工梓刻的。其实清前期,苏州刻工的名声也遐迩闻名。康熙四十九年(1710),苏州织造李煦就曾前后两次遵旨刷印御批《资治通鉴纲目》1600部。康熙五十五年(1716)又多次刊刻康熙御制诗集。(42)雍、乾时吴江人袁栋说:“印板之盛,莫盛于今矣,吾苏特工。”(43)江南与闽越之地盛行刻书,而以苏州所刻质量最优书价最高。嘉、道时无锡人钱泳也认为,苏州刻书质量虽不如前,“然康熙、雍正、乾隆三朝所刻之书,如《佩文斋书画谱》、《骈字类编》、《渊鉴类函》及《五礼通考》诸书,尚有好手”(44)。上述事例表明,苏州一直居刻书印书鳌头地位,整个江南的书籍中心,更加集中到了苏州。

袁栋还说,当时刻书“用木刻字,设一格于桌,取活字配定,印出则搅和之,复配他页。大略生字少刻,而熟字多刻,以便配用”。乾隆时常州人赵翼也说:“今世刻工有活板法,亦起于宋时。……但宋时犹用泥刻字,今则并用木刻,尤为适用耳。”(45)民间使用木活字刻书十分广泛。有名者如苏州徐氏灵芬阁、岞萼山房,南京倦游阁、宜春阁,嘉兴王氏信芳阁,常州谢氏瑞云阁。藏书家和名人印书使用木活字者也不少,如嘉庆时常熟张金吾,从无锡得到十万余枚活字,排印自己的著作《爱日精庐藏书志》,又印行《续资治通鉴长编》(520卷),用了16个月,印成120册。清代常州的铜板木活字也享有盛名,而大多用于印刷家谱,因此清代的家谱十分之六七都用木字排印。常州、无锡印工在清代负有盛名,以致四川人把宗谱稿本寄到常州排印。安徽人更将省立的官书局——曲水书局设立在常州龙城书院。吹黎阁本《文苑英华律赋选》,作文作于康熙二十五年(1686),是现在所知清代最早的铜活字本,比《古今图书集成》还早40年。该书凡四册,黑口,四周大单边。字为笔写体,也就是所谓“软字”(既楷体)或“今体”,楷书流利悦目,印刷清楚,体现了高超的印刷水平。(46)雕板刻印的同时,兼用木活字,排印灵活方便,成本下降,使得价格便宜,也使得书籍的种类更加丰富齐全。

因为同业众多,为了规范约束,苏州书坊同业于康熙十年(1671)在吴县北利三图汪家坟,建立崇德书院,供奉梓潼帝君,为同业订正书籍、讨论删原之所。(47)公所毁于太平天国兵燹,同治年间得以重建。

江南书坊自史书经书、地志文集、科举时文、小说戏文,乃至淫诲唱片,无所不刻不印。藏书家所刻,多为经史子集、高头讲章,以汇集全、底本优,校勘精、梓刻佳为旨归,而坊刻多从获利目的出发,以出手快、面市早、发行广、获利多为目的。即如历代地方官府不时严禁的所谓淫书秽曲,也充斥于市。康熙中期,江苏巡抚张伯行发布告示,痛斥“江苏坊贾,惟知射利,专结一种无品无学希图苟得之徒,编纂小说传奇,宣淫诲诈,备极秽亵,污人耳目,绣像镂版,极巧穷工”,告谕下令“仰书坊人等知悉,除十三经、二十一史及《性理》、《通鉴纲目》等书,……在所不禁,若仍前编刻淫词小说戏曲坏乱人心伤风败俗者,许人据实出首,将书板立行销毁,其编次者、刊刻者、发卖者一并重责,枷号通衢,仍追原工价,勒限另刻古书一部,完日发落”。(48)而到乾隆时,地方文献称:“吴中坊贾编纂小说传奇,绣像镂板,宣淫诲诈,败坏人心。遂有射利之徒诵习演唱,街坊场集,引诱愚众,听观如堵。”(49)道光十八年(1838),江苏按察使裕谦到任后发现,“苏城坊肆,每将各种淫书翻刻市卖,并与外来书贾生行兑换销售,及钞传出赁,杀图射利,炫人心目,亵及闺房,长恶导淫,莫此为甚”(50)。南京也是此番景象。同年,吴县廪生陈龙甲等赴试金陵,“见书铺中各种淫书”,又熟知“苏地各书肆及赁书铺中淫书亦复不少”。(51)同治七年(1868),江苏巡抚丁日昌禁毁“淫词小说”,开列的书目有《龙图公案》、《品花宝鉴》等小说156种,“小本淫词唱片”有《杨柳青》、《男哭沉香》等112种。(52)可见此类读物出版之盛。因此历代禁书,江南都是重点。嘉庆十五年(1810)六月,御史伯依保奏请销毁淫书时列举的代表作《如意君传》、《浓情快史》、《株林野史》与《肉蒲团》等,大多为江南文人编写并由江南书坊刊行。在输日书目中,小说是较多的。科举时文选本则自明中期以来一直是江南书市的重要部分,由文人与书坊合作,共襄其事,所用选本精,速度快,科考成功率高。《儒林外史》第十八回就描写到杭州文瀚堂书店主人托匡超人在半个月至二十天内赶出选本的情形,该主人说:“目今我和一个朋友合本,要刻一部考卷卖,要费先生的心,替我批一批,又要批的好,又要批的快。合共三百多篇文章,不知要多少日子就可以批得出来?我如今扣着日子,好发与山东、河南客人带去卖,若出的迟,山东、河南客人起了身,就误了一觉睡。这书刻出来,封面上就刻先生的名号,还多寡有几两选金和几十本样书送与先生。不知先生可赶的来?”第二十回描写,匡超人自诩,在杭州五六年,前后选编考卷、墨卷、房书、行书、名家的稿子,以及《四书讲书》、《五经讲书》、《古文选本》等,记账本多达95本,每一回出书,“书店定要卖一万部,山东、山西、河南、陕西、北直的客人,都争着买,只愁买不到手,还有个拙稿是前年刻的,而今已经翻刻过三副板”。(53)江南科举选本,畅销全国各地,杭州所选,由山东、河南客商带去卖,显然市场广及华北各地。甚至如民间不可或缺的年历,清中期苏州人顾禄说:“吾乡新历,在阊胥一带书坊悬卖。有官板私板之别:官板例由理问厅署刊行,所谓私板,民间依样梓印,印成,仍由理问厅署钤印,然后出售。”(54)当然,此类科举时文和历书,在异国日本是没有市场的,因而未在书目中出现。

江南梓刻如此,印刷水平也极为高超。在乾隆中后期,苏州有印纸作坊34家,动用工匠共800余人,分工细密,按工计酬,染印丹素、胭脂、金巨红、笺金、丹红、砂绿、山木红、蓝等各色纸张。(55)

江南刻书印书既多,书籍市场就特别发达,书铺林立,册籍充栋,购买十分便利,价格相对便宜。江南城市的书铺分布,明万历时人胡应麟说,姑苏书肆多在阊门内外及吴县前,“书多精整,然率其地梓也”;武林书肆多在镇海楼之外及涌金门之内,以及弼教坊、清河坊等交通要道;金陵书肆大多在三山街及太学前。(56)入清后,格局如前。清初,著名的戏曲家兼书坊主李渔,先在南京翼圣堂书坊、介子园刻《资治新书》等书,后在杭州抱青阁书坊征集镌刻尺牍系列书籍。《儒林外史》第十三回提到,处州人马纯上在嘉兴府大街文海楼书坊专门征集选文。苏州书坊最多。乾隆年间,苏州金阊之间有一家文雅堂书坊,就曾刻印过商书《示我周行》等书。乾隆二十四年(1759)记录的《江南省苏州府街道开店总目》,第八店则为益智堂书坊。嘉庆、道光时期,著名苏州藏书家黄丕烈称,由府衙至按察司署,直至胥门学士街,三十年间书坊多至十数家,元妙观前向多书坊,其时更盛。至少有:胥门经义斋书坊(主人胡立群)、阊门横街留耕堂书坊、阊门书业堂、阊门文秀堂书坊、金阊门外桐泾桥头书铺芸芬堂、山塘白堤萃古斋(主人钱景凯,湖州人)、学余堂书肆、丁俊卿店、文瑞堂书肆、臬署前玉照堂书坊、臬署西中有堂书坊、紫阳阁朱秀成书坊、遗经堂、酉山堂、本立堂书坊郡庙前五柳居(主人陶蕴辉)、东城醋坊桥崇善堂书肆、元妙观前遗经堂、师德堂书坊、府东敏求堂、元妙观前墨林居、元妙观前学山堂书坊、元妙观东闵师德堂、郡东王府周姓墨古堂;又有阊门外上塘街冷摊、王府基高姓书摊等;黄丕烈晚年更自开滂喜园书籍之于元妙观西。黄丕烈常常遍游胥江书肆、东城书坊、玄妙观前骨董铺。(57)在黄丕烈笔下,南京有五松书屋,王举直书坊,武林有徐门子铺、吴山玩遇赏楼书肆等,此外还有城隍山集古斋等。

今人张秀民先生精于中国印刷史,考订清代苏州有书坊53家,即赵氏书业堂、宝翰楼、振邺堂、绿荫堂、穆大展局、经锄堂、文粹堂、文英堂、文裕堂、文林堂、文喜堂、文渊堂、三经堂、三友堂、三元堂、四美堂、三味堂、柱笏堂、仁寿堂、桐石山房、同文堂、同青堂、兴贤堂、春阳堂、崇本堂、惟善堂、萃锦堂、传万堂、观承堂、楠槐堂、采莲堂、聚盛堂、王氏聚文堂、酉山堂、学耕堂、鸿文堂、函三堂、聚文堂、振文斋、讲德斋、来青阁、最新阁、黄金屋、步月楼、藜光楼、岁月楼、谢文翰斋、得见斋、席元章坊、相石山房、席氏扫叶山房、江氏文学山房、志恒书社、宝华堂、宝兴堂。(58)张先生闻见广博,所记书坊均为寓目实有其名者,实际见于著录者还远不止此。道光十七年(1837),苏州府告示收缴淫书,具立议单的书坊多达65家,其中有书业堂、桐石山房、酉山堂芝记、文渊堂、师德堂、扫叶山房、兴贤堂、文林堂、三味堂、步月楼等。这些书坊主要集中在阊门桃花坞及虎丘山门内,各种书籍都梓刻。

江南如此林立的书铺,书籍之多类型之全自不待言。清初孔尚任《桃花扇》笔下南京三山街蔡益所书铺可以反映这一点:“在下金陵三山街书客蔡益所的便是。天下书籍之富,无过俺金陵;这金陵书铺之多,无过俺三山街。这三山街书客之大,无过俺蔡益所。(指介)你看十三经、廿一史、九流三教、诸子百家、腐烂时文、新奇小说,上下充箱盈架,高低列肆连楼。不但兴贩南北,积今堆古,而且严批妙选,精刻善印。俺蔡益所既射了贸易诗书之利,又收了流传文字之功。凭他进士举人,见俺作揖拱手,好不体面。”(59)如蔡益所这样充箱盈架、列肆连楼的书铺,自然是唐船选购书籍的绝佳场所。

清中期中国与朝鲜学人笔下的北京琉璃厂书市更具说服力。作为书籍大卖场的北京琉璃厂,书籍来自江南和江西。李文藻《琉璃厂书肆记》记乾隆中期北京琉璃厂的书铺,主要是江南人和江西金溪人所开,其中文粹堂金氏、五柳居陶氏,均是苏州人,他们“每年购书于苏州,载船而来”,还有湖州人韦姓开鉴古堂,“购书于江南”。在李文藻看来,琉璃厂“书肆中之晓事者,惟五柳之陶、文粹之谢及韦也”(60)。可见北京市场上的书籍,大部分来自于江南,而且江南书商业务内行,口碑极佳。琉璃厂最大的书店是五柳居,书籍来自江南,每年进京的朝鲜使者也熟知。乾隆末年的朝鲜著名使者朴趾源记道,琉璃“厂外皆廛铺,货宝沸溢,书册铺最大者,曰文粹堂、五柳居、先月楼、鸣盛堂,天下举人为海内知名之士,多寓是中”(61)。朝鲜使者李德懋,于嘉庆二年五月二十五日,“过琉璃厂,又搜自日未见之书肆三四所,而陶氏所藏尤为大家,揭额曰‘五柳居’。自言书船从江南来,泊于通州张家湾,再明日当输来凡四千余卷云。因借其书目而来,不惟吾之一生所求者尽在此,凡天下奇异之籍甚多,始知江浙为书籍之渊薮。来此后,先得浙江书目,近日所刊者见之,已是,环观陶氏书船之目,亦有浙江书目所未有者,故誊其目”(62)。五月二十八日,与同事“往琉璃厂五柳居阅南船奇书,书状嘱余沽数十种。其中朱彝尊《经解》、马骕《绎史》,稀有之书,而皆善本也”。六月初二日,“往五柳居陶生书坊,检阅《经解》六十套。……真儒家之府藏,经学之渊薮也”(63)。道光十二年(1832)正月初六日,清朝官员石村等谒见朝鲜使者郑元容,郑问:“江西亦多书籍乎?石村答:“琉璃厂村贾,皆江南江西来者。”(64)可见江南书籍不仅聚于当地,还形成了远达京城的国内销售网,产销有机结合。天下奇异之籍由苏州运到北京,苏州当地书铺自然书籍更夥,此不待言,收购销往日本自然极为方便,获利可观。

毫无疑问,江南书籍产出数量最多,质量最为上乘,品种最为齐全,价格也相对便宜,采购自然最为容易。康熙时秀水人曹溶说:“近来雕板盛行,烟煤塞眼,挟资入贾肆,可立致数万卷。”(65)康熙中期,巡抚汤斌离任,行李简单,而只多了二十一史等数捆书,汤向送行之人解释道:“吴中价廉,故市之,然颇累马力。”(66)嘉庆十四年(1809),海宁藏书家陈鳣记吴骞购书藏书乐事道:“输钱吴市得书夸,道是西施入馆娃。”(67)而陈鳣自身,晚年干脆客寓苏州阊门,与黄丕烈辈互携宋抄元刻,切磋校勘。

与此相映成趣的是,当时本地和外地书商在江南极为活跃。明末清初,常熟毛晋,延揽名士校勘,开雕十三经、十七史、古今百家及从未梓印之书,畅销全国,至有“毛氏之书走天下”的说法(68),于是天下之购善本者必望走隐湖毛氏之门,或谓“湖州书舶云集于七星桥毛氏之门”(69),是为书籍流通佳话。乾嘉之际,常州人赵翼居乡,书贩施汉英常常“满载古书压船重”前往兜售。(70)黄丕烈则更曾与买骨董人沈鸿绍、平湖估人、书船郑辅义、吴书贾、湖州书贾、吴江贾人、常熟苏姓书贾等人往来。到清中期,黄廷鉴说:“今文教浸昌,海内响风,争购宋元旧刻,及四库已佚之书。”其时收集古籍的常熟张金吾和陈揆两家,收藏不下十余万卷,其中宋元旧刻及新旧抄本,精妙者可得一二万卷,于是“四方之名士,书林之贾客,挟秘册访异书,望两家之门而投止者,络绎于虞山之麓、尚湖之滨”。(71)而席氏扫叶山房,“贩夫盈门,席氏之书不胫而走天下”(72)。整个江南,书籍买卖一派兴旺繁忙景象。

因为书籍采买容易,嘉庆十四年(1809)皇帝五十大寿,苏州特开贡局,景庆、大观(葑门彭、宋两家所开)两家先后开张,提供各省大僚书籍文玩等进呈贡品,因为出价高昂,不少珍本善本因时而出。(73)黄丕烈自道其常能觅得善本奥秘道,苏州“东城多故家,故家多古书,古书时有散出者。东城之坊间为易收,亦为东城之人所易得,盖搜访便也”(74)。黄廷鉴也说:“自宋以来雕版浸多,虽大部巨编,皆可坊市购买,朝求夕多,且摹印之易而速,其多又百倍于缮录。”(75)因为书籍丰夥,藏书家多,古籍流通,黄丕烈仍能在清中期精心搜集到百部宋刻本。伊藤东涯在《盍簪录》卷三“文学篇”中说:“华本舶到者,中国藏书家转卖而来者亦多。”(76)唐船输日的不少古本书籍,大约就是从这类书坊轶出的。

江南如此兴盛的书籍生产和销售市场,对于从乍浦、宁波和南京(南京是沿用明代南直隶之称,指江苏,赴日船只由上海出港)当地开出的赴日唐船,从信息的掌握、书籍的采办、调度、运送,到书籍的出售乃至利润的谋求,自然有着他地唐船所不具备的最为有利的条件。清前期中日长崎贸易中历久不衰的数量庞大的书籍流通,就是在这样的背景下展开的。

【注释】

(1)张伯伟编:《域外汉籍研究集刊》第2辑,北京:中华书局,2006年,第383—490页。

(2)凤凰出版社,2008年12月。

(3)大庭脩:《江户时代中国典籍流播日本之研究》,戚印平、王勇、王宝平译,杭州:杭州大学出版社,1998年,第43页。

(4)永积洋子编:《唐船输出入品数量一览 1637—1833年》,东京:创文社,1987年,第38—99页。

(5)大庭脩:《江户时代中国典籍流播日本之研究》,戚印平、王勇、王宝平译,杭州:杭州大学出版社,1998年,第50页。

(6)正德元年(1711)卯五十一番船所载书目,载大庭脩著《江户时代中国典籍流播日本之研究》戚印平、王勇、王宝平译,杭州:杭州大学出版社,1998年,第34—36页;伊豆川八丈岛飘流唐人高山辉、程剑南持渡《戌番外船商卖书大意稿》,载大庭脩编著《宝历三年八丈岛漂着南京船资料——江户时代漂着唐船资料集一——》,大阪关西大学出版部,1985年,第120—289页;大庭脩编著:《安永九年安房千仓漂着南京船元顺号资料——江户时代漂着唐船资料集五——》,大阪:关西大学出版部,1990年,第121—124页。《戌番外船商卖书大意稿》资料,仅见周振鹤教授利用,发表了《中日书籍史中的持渡书之意义——以“戌番外船持渡书”为例》,2006年9月杭州“书籍途径与文化交流——日本汉学之源流”国际研讨会提交论文。

(7)大庭脩:《江户时代中国典籍流播日本之研究》,戚印平、王勇、王宝平译,杭州:杭州大学出版社,1998年,第36页。

(8)李德懋:《入燕记》下,林基中编《燕行录全集》第57册,第278—282页,首尔:东国大学校出版部,2001年。

(9)参见《清代诗话东传略论稿》,载张伯伟编《域外汉籍研究集刊》第2辑,北京:中华书局,2006年,第471页。

(10)松下忠:《江户时代的诗风诗令——兼论明清三大诗论及其影响》,范建明译,北京:学苑出版社,2008年,第728—729页。

(11)梁田蜕岩:《答问书》卷上《答左海竹田生》,转引自松下忠:《江户时代的诗风诗令——兼论明清三大诗论及其影响》,第300页。

(12)俞樾:《东瀛诗选序》,转引自松下忠:《江户时代的诗风诗令——兼论明清三大诗论及其影响》,第90页。

(13)朱之瑜:《舜水先生文集》卷二二《杂著三· 笔语》,《续修四库全书》第1385册,第103页。

(14)伊藤仁斋:《古学先生文集》卷下,第40章,转引自松下忠:《江户时代的诗风诗令——兼论明清三大诗论及其影响》,第280页。

(15)丁申:《武林藏书录》卷末《知不足斋》引朱文藻《知不足斋丛书序》,上海:上海古籍出版社,2005年,第91页。

(16)钱泳:《履园丛话》丛话六“渌饮先生”条,北京:中华书局,1997年,第169—170页。

(17)关于《读史方舆纪要》的版本考订,请见施和金点校《读史方舆纪要》所作“前言”,北京:中华书局,2005年,“前言”第5页。

(18)光绪《大清会典事例》卷七七五《刑部·兵律关津》“私出外境及违禁下海”条,北京:中华书局,1991年影印本,第9册,第510、511页。

(19)大庭脩:《江户时代中国典籍流播日本之研究》,第48—51页。

(20)大庭脩:《江户时代中国典籍流播日本之研究》,第49页。

(21)《好书故事》卷五八、五九“书籍八·采访”,转引自大庭脩《江户时代中国典籍流播日本之研究》,第220页。

(22)大庭脩:《江户时代中国典籍流播日本之研究》,第220页。

(23)浙江总督李卫雍正六年八月初八日奏,《朱批谕旨》第41册,第59页,光绪十三年上海点石斋影印本。

(24)浙江总督李卫雍正六年十二月十一日奏,《朱批谕旨》第41册,第83页。

(25)浙江总督李卫雍正六年六月十九日奏,《朱批谕旨》第43册,第12页。

(26)浙江总督李卫雍正八年三月初十日奏,《朱批谕旨》第42册,第51—52页。

(27)儿琮玉卿:《漂客纪事》,载大庭脩编《安永九年安房千仓漂着南京船元顺号资料——江户时代漂着唐船资料集五——》第一部《漂着关系史料》第21页,大阪:关西大学出版部,1990年。

(28)朝川善庵:《乐我室遗稿》卷二《清嘉录序》,《崇文丛书》第二辑之五十一,崇文院,昭和六年(1931),第8页。

(29)立原引所:《见闻书目》,转引自大庭脩《江户时代中国典籍流播日本之研究》,第297页。

(30)李尚迪:《恩诵堂集》续集文卷二《读蔫录》,《韩国文集丛刊》第312册,首尔:景仁文化社,1999年,第242页。

(31)申维翰:《青泉先生续集》卷七《海游闻见录》,《韩国文集丛刊》第200册,第519—520页。

(32)洪翰周:《智水拈笔》卷一,亚细亚文化社,1984年,第29—30页,转引自张伯伟《清代诗话东传略论稿》,第392页。

(33)李德懋:《青庄馆全集》卷六四《蜻蛉国志·艺文》,《韩国文集丛刊》第259册,第162页。

(34)柳得恭:《古芸堂笔记》卷五《雪岫外史》外二种,香港:亚细亚文化社,1986年,第125页,转引自张伯伟《清代诗话东传略论稿》,第490页。

(35)朴齐家:《北学议》外编《通江南浙江商舶议》,《楚亭全书》下,香港:亚细亚文化社,1992年,第550页,转引自张伯伟《清代诗话东传略论稿》,第393页。

(36)《得泰船笔语》卷之上,转引自《江户时代中国典籍流播日本之研究》,第45页。

(37)项元汴:《蕉窗九录·书录》“献售”条,《四库全书存目丛书》子部,第118册,第149页,载道光十一年《学海类编》本。

(38)王士禛:《王士禛全集》杂著之十二《居易录》卷十四,济南:齐鲁书社,2007年,第3951页。

(39)叶德辉:《书林清话》卷九“古今刻书人地之变迁”条,北京:古籍出版社1957年,第253—254页。

(40)据王桂平《清代江南藏书家刻书研究》第2页重作统计,南京:凤凰出版社,2008年。

(41)黄丕烈:《士礼居藏书题跋记》卷六《雅颂正音五卷》,《续修四库全书》第923册,第854页。

(42)故宫博物院明清档案部编:《李煦奏折》,北京:中华书局,1976年,第83—84、195、207页。

(43)转引自张秀民《中国印刷史》,第553页。

(44)钱泳:《履园丛话》丛话十二《艺能·刻书》,北京:中华书局,1997年第2次印刷本,第323页。

(45)赵翼:《陔余丛考》卷三三“刻时文”条,石家庄:河北人民出版社,1990年,第572—573页。

(46)以上参见张秀民《清代的木活字》(《图书馆》1962年第2、3期)和《清代的铜活字》(《文物》1962年第1期)。

(47)苏州历史博物馆等编:《明清苏州工商业碑刻集》所收《书业捐资重建崇德公所碑》,南京:江苏人民出版社,1981年,第100页。

(48)汤斌:《汤子遗书》卷九《严禁私刻淫邪小说戏文告谕》,《四库全书》第1312册,第606—607页。

(49)乾隆《长洲县志》卷十一《风俗》,第5页。

(50)余治《得一录》卷十一《收缴淫书》,第6页,同治八年刻本。

(51)余治《得一录》卷十一《收缴淫书》,第8页。

(52)《江苏省例·藩》查禁淫词小说,第14—19页。

(53)吴敬梓:《儒林外史》第18回、第20回,上海:上海古籍出版社,1984年,第249、280页。

(54)顾禄:《清嘉录》卷十二《十二月》“送历本”条,南京:江苏古籍出版社,1986年,第212页。

(55)《明清苏州工商业碑刻集》所收《元长吴三县严禁纸作坊工匠把持停工勒增工价碑》,第89—92页。

(56)胡应麟:《少室山房笔丛》卷四《经籍会通四》,上海:上海书店出版社,2001年,第42页。

(57)散见黄丕烈《士礼居藏书题跋记》,《续修四库全书》第923册,第763页。

(58)张秀民:《中国印刷史》,上海:上海人民出版社,1989年,第553—554页。

(59)孔尚任:《桃花扇》第29出《逮社》,北京:人民文学出版社,1988年,第189页。

(60)李文藻:《南涧文集》卷上《琉璃厂书肆记》,《续修四库全书》第1449册,第76—77页。

(61)朴趾源:《热河日记》卷十一 “琉璃厂”条,林基中编:《燕行录全集》第54册,第434页,首尔:东国大学校出版部,2001年。

(62)李德懋:《入燕记》下,林基中编《燕行录全集》第57册,第294页,首尔:东国大学校出版部,2001年。

(63)李德懋:《入燕记》下,林基中编:《燕行录全集》第57册,第298、301—302页。

(64)郑元容:《燕槎录·日记》,《燕行录选集补遗》中,首尔大东文化研究院,2008年,第173页。

(65)曹溶:《流通古书约》,上海:上海古籍出版社,2005年,第35页。

(66)徐珂:《清稗类钞·廉俭类》“汤文正有三汤之称”条,北京:中华书局,1986年,第3200页。

(67)转引自顾志兴《浙江藏书家藏书楼》第196页,杭州:浙江人民出版社,1990年第2次印刷本。

(68)钱谦益:《牧斋初学集》卷三一《隐湖毛君墓志铭》,钱仲联标校:《钱谦益全集》,第6册,第1141页,上海:上海古籍出版社,2003年。

(69)荥阳悔道人:《汲古阁主人小传》,转引自叶德辉《书林清话》卷七《明毛氏汲古阁刻书之二》,北京:古籍出版社,1957年,第192页。

(70)赵翼:《瓯北集》卷二八《赠贩书施汉英》,上海:上海古籍出版社,1997年,第616页。

(71)黄廷鉴:《第六弦溪文钞》卷二《藏书二友记》,第34—35页,《丛书集成初编》第2461册。

(72)孙毓修:《中国雕版源流考》,上海:上海古籍出版社,2008年重印本,第35页。

(73)黄丕烈:《士礼居藏书题跋记》卷二《绍兴十八年同年小录不分卷》,《续修四库全书》第923册,第710—711页。

(74)黄丕烈:《士礼居藏书题跋记》卷六《萨天锡诗集十卷》,《续修四库全书》第923册,第832页。

(75)黄廷鉴:《第六弦溪文钞》卷二《藏书二友记》,第34页,《丛书集成初编》第2461册。

(76)转引自大庭脩《江户时代中国典籍流播日本之研究》,第52页。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。