二、第二次世界大战后美国的农村发展政策和机制

美国的农村发展政策始于20世纪初的“乡村生活运动”(19世纪后期,由于农业开发、环境恶化和乡村人口涌入城市,20世纪初出现的社会各界对农村和农业问题的大讨论,在美国历史上被称为“乡村生活运动”)。从那时起,美国联邦政府开始建设乡村道路、改善乡村学校,并成立了农业部(USDA)“农村服务机构”(ES)。20世纪30年代“新政”时期,美国政府又推行农村电气化和区域发展政策(如田纳西河流域工程)。第二次世界大战后,美国政府从1955年开始推行新的农村政策。本部分主要分析第二次世界大战以来美国的农村政策及其实施机制,最后简述美国的政策实践对我国开展新农村建设的启示。

(一) 20世纪50年代的政策试点和以地方为主的机制

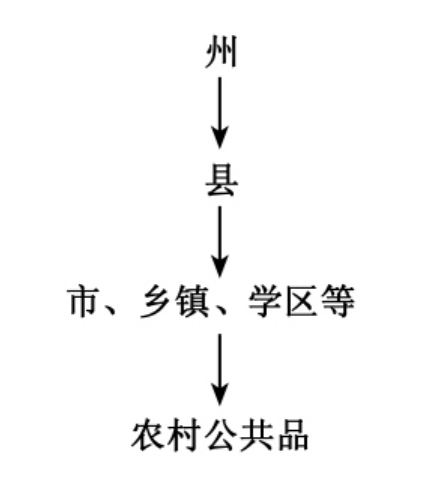

从第二次世界大战后初期到1955年,美国联邦政府很少关注农村发展。农村发展和农村公共服务的提供主要依赖州和地方政府。在美国,地方政府主要指州以下的县、县内的自治市和乡镇、学区以及其他特别服务区政府。1950年,美国农村人口约6000万(城市人口接近1亿),有3050个县及10余万个县下各类政府。与大多数国家不同的是,美国各种地方政府保持相对独立性,不存在隶属关系。例如,县内各自治市有充分自治权,通常独立提供本市的公共服务;乡镇主要存在于中西部(面积一般为6平方英里或15平方公里),作为县内的政府单位,它主要提供农村公共品,但它并不受县的支配;学区和其他特别服务区仅向本区域内(可以是县内跨乡镇的,也可以是跨县的)的居民独立提供教育或某种公共服务。所以,美国的县、县内的自治市和乡镇等实际上是并行的——州财政通常直接对自治市、乡镇和学区等提供资助,形成财政“直通车”形式(当然,因它们都在县内,故县财政也有义务资助、帮助它们提供公共服务)。这就是美国州以下地方政府提供农村公共服务的特殊结构(见图4.1)。

政府提供农村公共服务的特殊结构

20世纪50年代中期前,由于财政困难,美国州和地方政府提供农村公共服务的能力有限,农村问题日益严重。1954年初,根据农业部的建议,美国政府成立了一个由农业部部长助理帕尔伯格领导的农村问题研究小组。1955年4月,该小组发表了《低收入农民问题报告》。此后,美国国会通过了一项修正案,授权联邦政府建立农村发展特别基金,支持低收入县改善农业生产、引进工商业,增加农村就业和提高农民收入。

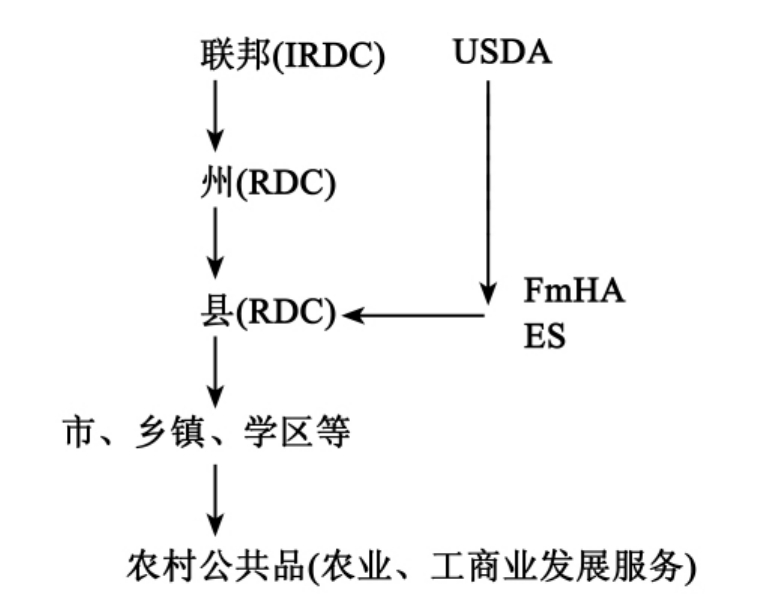

作为最初的农村政策,它是局部性和尝试性的。其主要内容是:(1)以农民收入为标准来选择支持的试点县(该县至少要有一半以上的农民的现金收入不足2500美元);(2)由ES在各地的人员帮助试点县及所在州成立“农村发展委员会”(RDC,由政府和福利健康、教育部门以及地方工商业、小企业协会、农村社区的代表组成),以便选择发展项目、筹集资金(通常由各方共同分担)和组织实施;(3)由“农民住房管理机构”(FmHA)具体负责向农民提供住房贷款和非农产业贷款。1957年,南部的57个县被选为试点县,联邦政府资助了64万美元。到1960年,试点县扩大到230个,而项目支持资金仅增加到200万美元。

随着支持政策的推进,联邦政府也在1959年成立了全国性的“农村发展委员会”(IRDC,由农业部、商务部、劳动部、教育部、卫生部等相关各部的副部长、小企业局局长、经济理事会的代表组成),研究农村政策、全面部署农村发展工作。到20世纪50年代末,基本上形成了以地方政府系统为主、农业部为辅的农村发展政策机制(如图4.2)。

2 20世纪50年代美国的农村发展政策机制

(二) 20世纪60年代的全面反贫困和双层或并行机制

1960年,由于美国学者哈林顿的《另一个美国》一书的出版,贫困问题受到美国社会的普遍关注。1961年,肯尼迪政府推动国会通过《区域再发展法案》,尝试运用新的农村政策来阻止贫困蔓延。新政策包括:(1)改善农村住房和生活条件;(2)合理规划、使用土地,保护水、森林和土壤;(3)完善基础设施如供水、下水道和道路,建设一流的农村学校和医院。肯尼迪政府成立了农业部“农村区域发展办公室”,专门负责农村发展政策及项目。

1964年,美国“农村问题小组”发表《落后的人们》的研究报告。根据这一报告,国会通过了《经济机会法案》;约翰逊政府发起了“向贫困开战”、“建设伟大社会”的运动。

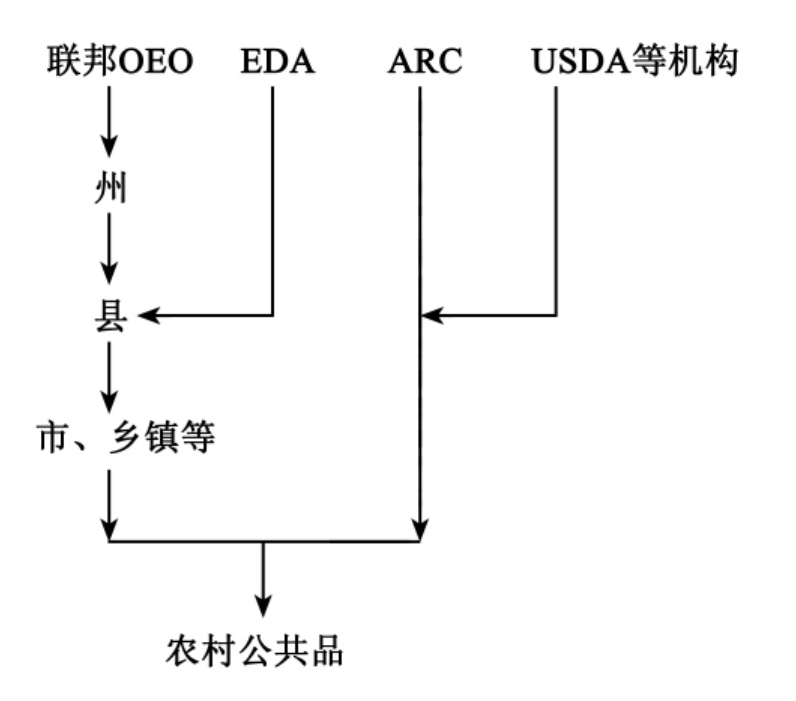

约翰逊政府的主要政策措施是:(1)建立“经济机会办公室”(OEO,1964),管理10大项目,实施反贫困计划:向农民提供经营、创业资金;向地方公共部门和福利团体提供资金改善住房、教育和农业工人的子女照顾问题;建立“青年资源保护队”,吸收失学青年从事资源和环境保护工作,参加国家森林公园建设;开展“社区行动计划”,向农村社区分配培训、卫生、住房、福利救资金。(2)建立“经济发展管理机构”(EDA,1965),向贫困县提供商业发展贷款和公共工程资金,鼓励相关县组建“经济发展区”(EDD,一般包括5~15个县),要求每个EDD都有一个“发展中心”,规模性地改善农村基础设施条件。(3)成立由有关州和联邦政府的代表组成的“阿巴拉契区域委员会”(ARC,1965),设立专项基金推进东南部的农村发展。ARC主要采用“增长中心”战略,但不向最贫困的县提供资助,而是在区域内最具发展潜力和条件好的县与社区集中建设高速公路、医院、学校和社区公共设施。ARC不依靠地方政府,而是自己组织工程建设、提供教育和培训等。(4)通过农业部等部门的下属机构如FmHA、FHA(联邦住房管理机构)、VA(退伍军人管理机构)直接提供农村住房贷款和资助。到1972年,这三个机构分别资助了9.5万、3.2万、8.4万个农户,占被资助农户总数的26%。(5)建立“社区行动项目”基金,由联邦财政向各州提供专项转移支付,重点资助社区学校、培训、健康、福利和资源保护。

反贫困政策的实施大大加强了联邦政府的作用,由此形成了联邦和地方政府并行或双层的政策机制(见图4.3)。

20世纪60年代的反贫困政策改善了农村的条件与环境,推动了农村发展。1970年,美国的贫困率由32%下降到15%。根据美国“经济研究局”1971年的报告,20世纪60年代农村社会经济出现转折:有1350个县人口流出、1100个县人口流入,县域人口流动趋于平衡;其中,有500个县(大部分在南部)由人口流出变为净流入。报告预言:农村人口流出将逐渐停滞。

.3 20世纪60年代美国的农村发展政策机制

(三) 20世纪70年代以来的重点发展政策及多方合作机制

1970年后,鉴于反贫困政策的成就,美国政府内主张调整农村政策的观点逐渐占据上风。

1.尼克松和福特政府时期。1970年,美国政府的“农村发展行动小组”提出,应对农村发展项目进行检查,削减那些地方政府实施不力的项目。但国会持不同意见,并于1972年通过《农村发展法案》,强调要保持农村发展和城乡人口相对平衡,推进农村基础设施建设(如供水和建设社区水库、改善环境和保护土壤、建设社区中心和医疗中心),鼓励农村工商服务业发展。法案还要求资助各州的土地赠与大学开展农村发展研究,并授权农业部增加一名专门负责农村发展问题的副部长。

福特政府上台后,成立了“联邦区域理事会”,试图通过与各州协商的方式让州和地方政府承担主要角色。福特政府还将联邦对各州的农村发展转移支付改为整块支付和收入分享,让各州自行安排使用。

这一时期,美国农村政策方面的主要亮点是农业部专职副部长领导的“农村发展小组”的创新。如:(1)推动建立了“农村发展领导学院”,培训农村基层领导和技术骨干。学员从各地农村社区推荐的人员中选拔,农业部组织专家、工商企业领导人、州和地方政府领导人讲授农村发展战略和技术方法。到1976年,学院共举办了13期(每期120人)培训班。(2)建立了农村发展项目数据库,开发了项目跟踪与诊断技术。由此,美国农业部可以随时了解项目的执行情况,有关专家可以及时帮助各地解决问题。(3)扩大FmHA的业务范围,授权它资助农村社区的公共设施项目,并将它作为联邦项目的主要支持机构。

2.卡特政府时期。20世纪70年代中期后,随着农村非农产业的发展和人口回流,1977年卡特政府上台后建立了两个小组来研究农村发展问题。一是“地方发展小组”,主要研究农村项目的组织和结构情况;二是“农村发展小组”,主要检查农村项目的预算和实施。其中,“农村发展小组”在一份研究报告中提出,农村发展项目存在5个方面的问题:(1)州和地方政府缺乏管理能力;(2)过分注重公共投资,没有重视私人参与;(3)没有考虑贫困农村的特殊需要;(4)没有支持有关农村问题的潜在解决方法的研究;(5)缺乏相对集中、有重点的农村政策。报告建议:第一,加强农村产业结构调整,扩大经济机会;第二,以农民基本需要为标准来开展基础设施建设和提供服务;第三,对有关农村就业、收入和生活质量提高的项目,应加强对项目执行单位的监督与管理。

卡特政府建立了包括各部门、州和地方政府代表在内的综合性的“白宫农村发展联席会议”,通过广泛协商,决定将重点集中在3个方面:农村基础设施(如供水、下水道、住房、能源、交通)建设;卫生和教育发展;落后农村地区的整体发展。并作出了以下决定:

第一,建立联邦系统内多部门、多机构共同协商与合作实施的机制。例如:(1)在农村卫生和教育方面,由FmHA、卫生部、教育部、劳动部、社会福利机构等组成联合小组,共同选择地点和提供资金,在农村建立300个基本卫生所;由劳动部和社会福利机构运用“综合就业和训练基金”,培训移民和季节性的农场工人。(2)在基础设施建设方面,如供水和下水道建设,由FmHA等组成一个多部门工作小组来决定联合投资、与地方社区一起选择建造商、进行工程监督和检查、开展效率评估;对农村住房,由FmHA负责,集中支持10个关键项目;对能源供应和燃气工程,由相关机构协商,联合投资建设100个小型水电站和其他供应设施;对交通道路,多部门工作小组主要研究在农村地区建设铁路分支线、改造小社区的道路、培训驾驶员和机械师等,以形成完善的农村公共交通体系。(3)在区域整体发展方面,多部门工作小组主要研究整片农村区域的大规模建设工作。

第二,在联邦政府与地方政府之间,建立有关政策方向和资金安排的共同决策机制。除“白宫农村发展联席会议”外,卡特政府还建立了一个由联邦和地方政府共同参与的“小社区和农村发展工作小组”;同时邀请40个州的州长建立了一个“州农村发展理事会”。另外,由联邦农业部部长任命、组建了一个农业部“农村发展项目顾问委员会”。

1980年,美国国会通过《农村发展政策法案》,要求农业部部长每年向国会报告农村政策的目标和战略。这样,农业部又设立了“农村发展政策办公室”,作为专门研究和起草农村政策的机构。

3.里根政府时期。1981年,由于经济衰退,里根政府上台后开始大力推行所谓的新财政联邦主义,全面压缩农村发展项目。农业部1983年的报告《较好的农村: 80年代的农村发展战略》,基本上阐述了里根政府的农村政策。

在里根政府时期,美国的农村政策可以概括为两点:第一,从农村政策退回到农业政策;第二,强调州和地方政府的责任。1981—1987年,FmHA农村项目资金减少69%;农村基础设施、工商业发展贷款减少85%;供水、环境、社区设施投资减少50%;供水、环境改善的财政资助从2.1亿美元减少为1.17亿美元,贷款资金从7.5亿美元减少到3.3亿美元。

1987年,由于农村贫困问题反弹,里根政府才匆匆出台“农村恢复计划”(6项政策),包括:加强农村教育和培训;各州组织工商界帮助贫困农村社区;加强国家农业图书馆农村信息中心的服务;加强对农村就业、基础设施建设、非农经营机会的增加等问题的研究;重构有关农村工商业的贷款项目;加强农村发展项目管理。政府财政投资开始缓慢回升。

4.布什政府时期。1989年乔治·布什上台后,美国国会通过了第二次世界大战后范围最广的《食品、农业、保护和贸易法案》(1990),农村发展政策开始加强。布什政府成立了包括联邦、州和地方政府、公共部门和私人团体在内的最广泛的“农村发展理事会”(SRDC);在联邦系统内确立农业部的主导地位,并成立农业部“农村发展管理署”集中管理非农产业发展项目。

布什政府农村政策的主要内容是:重点支持2万人以下农村社区的供水、垃圾处理、通信、新技术、工商服务业、健康卫生发展和社会治安管理。其中,1万人以下社区的基础设施建设(如供水、下水道、排污设施工程)成本的75%由财政投资。

5.克林顿政府时期。1992年克林顿政府上台后,美国农村政策开始全面加强。克林顿认为,在全球竞争的条件下,最好的农村政策就是全面改善农村发展的条件和环境,使农村居民自己创造工作机会、重建社区。克林顿政府农村政策的核心是:加强农村(特别是落后乡村)基础设施和社区建设,增强农村社区的发展能力,提高农村居民的生活质量。

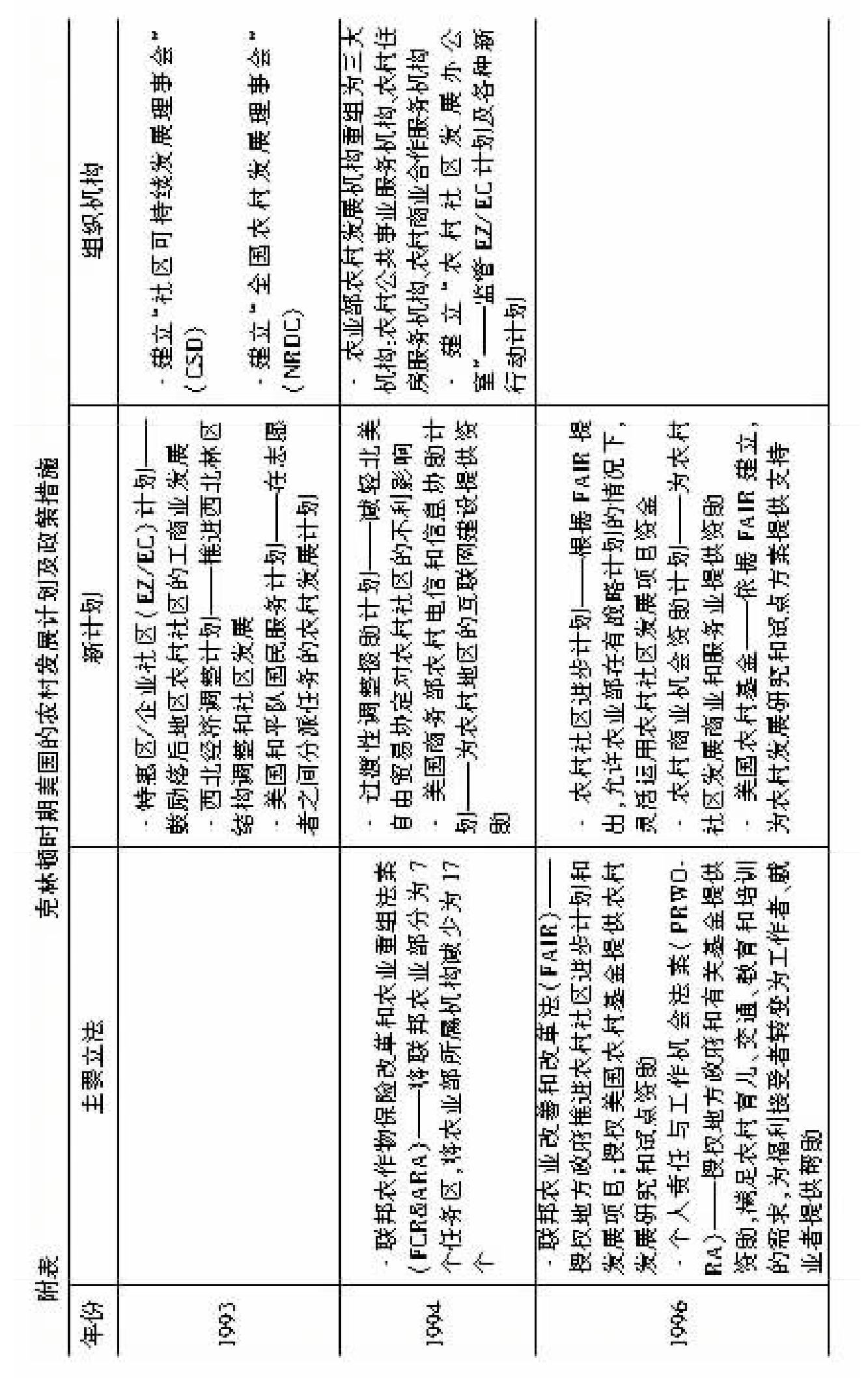

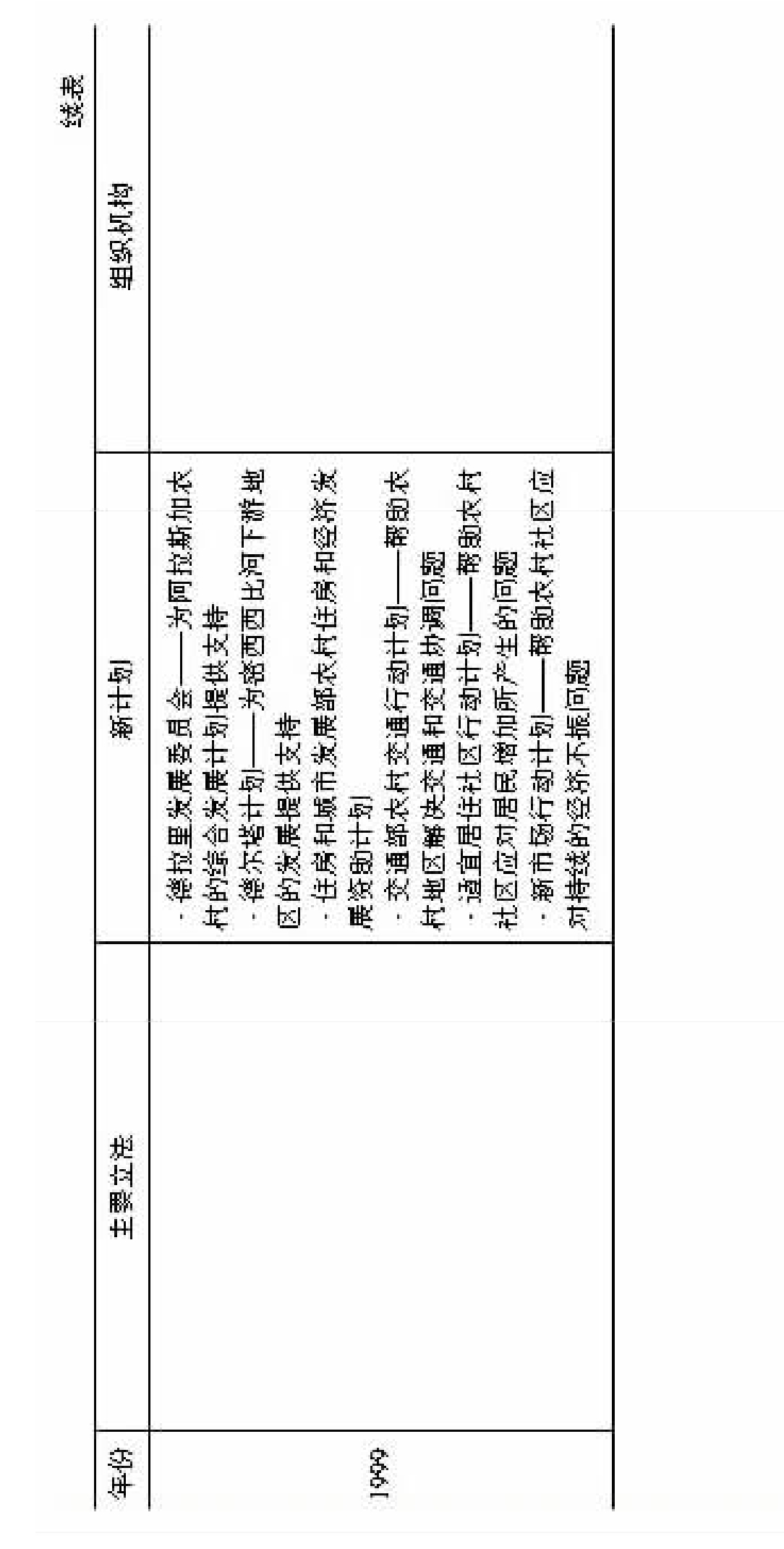

1994—2000年,克林顿政府制订了“特惠区/企业社区计划”、“西北经济调整计划”、“德拉里计划”、“德尔塔计划”、“西南边境区域计划”等。同时,还发起许多新的支持项目和行动,如:农村社区金融投资支持项目、农村通信和信息技术项目、农村社区进步项目、农村商业机会项目、农村交通发展行动、可持续发展/适于居住社区行动、新市场行动、农村区域伙伴行动等(见附表)。下面简要介绍其中的一些计划和项目。

(1)特惠区/企业社区计划(EZ/EC)主要是对3万人口以下、面积不超过1000平方英里、贫困率超过20%的农村地区持续支持10年后保证其可持续发展的计划。计划以竞争的方式进行,凡符合条件的农村社区都可向农业部提交社区发展战略,包括具体的项目方案和地方政府、工商企业、非营利组织、公共组织和低收入者的参与情况等。对每个中标的特惠区/企业社区,联邦财政分别提供4000万和300万美元资助。此外,对EZ内的企业给予税收抵免,鼓励企业雇用工人; EC(范围小于EZ)则由其他农村发展项目提供公共投资和公共服务。在1994年计划开始的第一个阶段,联邦政府在低收入地区建立了3个特惠区和20个企业社区;在1997年计划开始的第二个阶段,又建立了5个特惠区和30个企业社区;在2000年开始的第三个阶段,又建立了2个特惠区。

(2)农村社区金融投资支持项目。1994年的《社区发展法案》要求“社区发展金融机构”(CDFI)在4年中筹集3.82亿美元,作为贷款利息,支持银行和其他金融机构建立农村社区金融网络(如社区发展银行、信贷协会、滚动贷款基金、风险资本基金等),向贫困农村提供信贷,促使资金流向落后地区。

(3)西北经济调整计划(NEA)是在西北林区(包括华盛顿、奥尔良、加利福尼亚3个州)农村实施的结构调整与社区发展计划。主要包括林木砍伐控制、林区非林业生产、林区基础设施建设、吸收林区居民参与生态储备计划项目等。调整计划由设在这3个州的“社区经济恢复小组”管理。

(4)德尔塔计划(DI)是在密西西比河下游农村地区实施的发展计划。这一计划的主要方法是联邦提供资金,通过与私人非营利组织签订20万个合同,实施住房改造、交通和通信等基础设施建设,以此来加速发展。德尔塔计划由“德尔塔发展委员会”管理。

(5)西南边境区域计划(SBI)是在新墨西哥、得克萨斯、亚利桑那州沿美国和墨西哥边境最贫困的地区实施的农村社区发展计划。它在推进方法上与DI相似,但它主要推行居住型和社区长期发展型两种建设模式。该计划由“西南边境部际联合行动小组”管理。

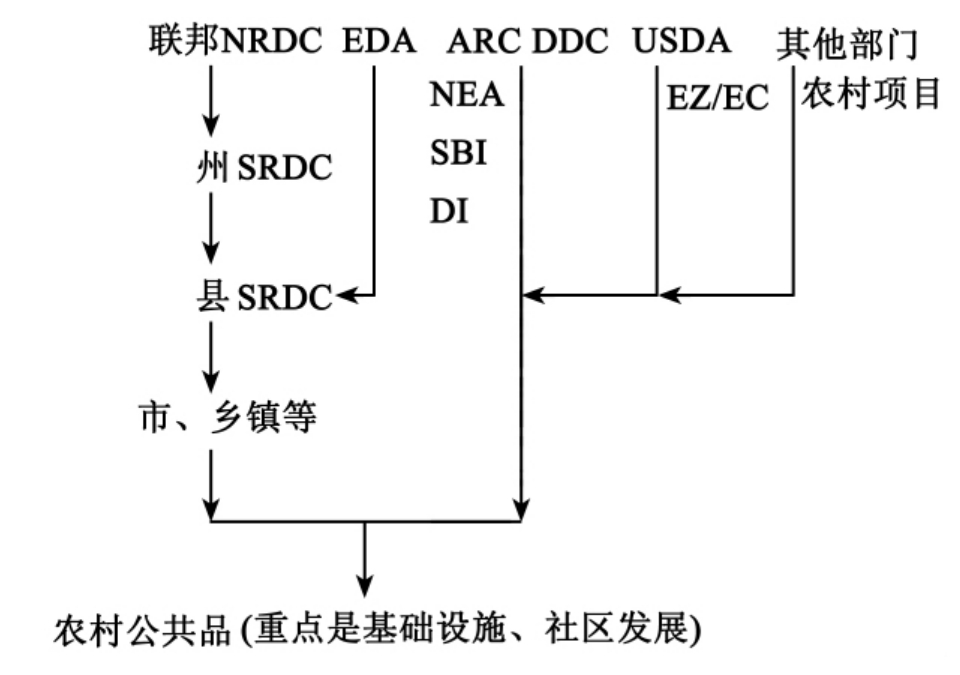

克林顿政府同时调整了农村政策机制。除保留布什时期的政策机构外,还建立了一系列新制度和新机构。第一,建立“全国农村发展理事会”(NRDC)和“社区可持续发展理事会”(CSD),形成联邦政府、地方政府、公共部门和私人机构等多方合作、共同决策的机制,加强国家层面的农村发展指导;第二,通过立法来规定州和地方政府提供农村公共品的责任,联邦政府提供专项资助和分块资助来帮助州和地方政府实施农村发展计划并要求达到一定标准;第三,建立新的地区发展机构如“德拉里发展委员会”(DDC,负责阿拉斯加德拉里地区的农村发展)和各种区域发展项目管理机构,运用联邦专项资金来实施特定地区的农村发展计划;第四,重组农业部各种农村发展项目,将各种管理机构减并为3大机构——农村公共事业服务机构、农村住房服务机构、农村商业合作服务机构,集中支持农村基础设施建设、住房与生活条件改善、商业和服务业发展;第五,规定农村发展政策管理部门的“任务区”,如:成立农业部“农村社区发展办公室”,监管联邦农村发展项目和其他新的地区发展计划与行动,成立农业部“副部长助理办公室”,负责农村发展政策、项目和行动计划的制订,要求所有农村发展项目都应有详细的战略计划(包括任务目标、具体项目、实施方案和方法等)。

由于建立了大量新计划、新项目和新机构,美国农村政策的机制进一步完善(见图4.4)。首先,在联邦层面,有NRDC等进行政策协调和指导,形成联邦农村发展政策、计划、项目和行动;其次,在地方层面,有州、县的“农村发展理事会”(SRDC),形成联邦政策指导下的地方农村发展计划、项目和行动;最后,在政策实施机制上,属于联邦政府和地方政府合作的发展计划,采取由联邦向各州提供专项和整块转移支付、联邦政府的有关部门和机构提供技术帮助、州以下地方政府具体规划和组织实施的方式,这是一种以地方为主的机制;另一种是以联邦为主的机制(针对特定地区),这又分几种情况:一是“经济发展管理机构”(EDA)以农村县为基础,主要通过组建“经济发展区”和“发展中心”来推进发展;二是区域专门机构如“阿巴拉契区域委员会”(ARC)、“德拉里发展委员会”(DDC)直接向农村社区和居民提供公共品,支持其发展的模式;三是区域专门项目如NEA、DI、SBI等,主要与私人非营利组织合作向农村社区提供公共品,支持其发展;四是农业部(USDA)通过EZ/EC计划和它的三大专门机构直接向农村社区提供公共品的模式;五是其他联邦政府部门(如商务部、交通部等)通过自己的机构和渠道,直接支持农村发展的模式。

图4.4 20世纪90年代美国的农村发展政策机制

(四)美国经验对我国新农村建设的启示

第二次世界大战后,美国的农村人口一直保持在6000万人左右。这显然与美国政府支持农村发展的政策和机制密切相关。美国的实践对当前我国的新农村建设具有重要的启示意义。

第一,农村建设的基本任务是改善农村的生产环境与生活条件、发展农村非农产业、提高农民收入、实现城乡协调发展、实现农村社会经济的现代化。由于农村各方面条件的限制,各级政府的支持和投入十分重要,因此,中央和地方应根据全国总体和各地具体的情况,制定相互协调而又有所侧重的农村发展政策,建立中央和地方各自的机构与体系来保证政策有效实施,既不能依赖中央,也不能完全靠地方,更不能靠农民自己。

第二,农村建设与发展是一个长期的历史过程。开始时,可以针对农村发展中的突出问题制定特定政策、进行试点、积累经验。随后,则应开始全面建设,系统、全面地解决农村发展中带有基本性和普遍性的问题,如农村基础设施和生活环境等问题,在这一阶段,中央与地方应分工合作。此后,农村政策的重点应放在完善农村基础设施和支持农村社区发展方面,在这个过程中,更应加强多方面的分工合作。就此而言,我国开展新农村建设要有统一的规划和部署,可以从中西部地区落后、贫困的乡村开始,然后推及全国;可以采取有组织、有计划、有投入力度的建设活动的方式;各建设阶段的内容、重点和方法应随问题的解决情况而适时改变。

第三,开展农村建设要动员全社会的资源和力量。从中央到地方和农村社区,都要建立包括各方代表在内的政策规划和协商机制,共同研究项目的选择和实施,对建设效果进行检查与评估;中央政府要建立专门的政策实施机构(包括区域性的机构),具体组织建设和资金投入。要发挥大学和研究机构的作用,有关农村发展项目的实施、政策的调整和转型等,都要以调查研究为基础。要重视非政府组织和企业团体的作用,要引导它们将承担必要的社会责任与自身的发展相结合。要充分发挥农村社区团体、集体组织和农民的主体作用,应考虑建立培训基层领导人和农村建设骨干的专门机构和制度。各级综合管理机构要督促政府各部门和机构提高提供农村公共服务的效率,在新农村建设中充分履行提供公共服务的职责。

参考文献

[1][日]井上清,铃木正四.日本近现代史.北京:商务印书馆,1972.

[2][日]金子宏.日本税法.北京:法律出版社,2004.

[3][日]井上清,深谷进等.日本农民运动史.北京:生活·读书·新知三联书店,1957.

[4][日]关谷俊作.日本的农地制度.北京:生活·读书·新知三联书店,2004.

[5][日]大川一司,速水佑次郎.日本经济长期分析——成长、结构、波动.东京:日本经济新闻社,1973.

[6]RYOHEI KADA,JUNKO GOTO.Land use and rural communities in Japan,Japanese and American Agriculture,edited by Luther Tweeten et al. Westview Press,1993.

[7]DUNCAN MCCARGO.Contemporary Japan.Palgrave Macmillan,2004.

[8]YUJIRO HAYAM I,Japanese agriculture under siege.Macmillan Press,1988.

[9]KERRY SM ITH.A time of crisis: Japan,the great depression and rural revitalization.The President and Fellows of Harvard College,2001.

[10]DENNIS ROTH,ANNE B.W.EFFLAND,DOUGLAS E.BOWERS.Federal rural development policy in the twentieth century.United States Department of Agriculture-Economic Research Service,2002.

[11]RAYMOND J. PENN.Discussion: status of the national rural development program to date.Journal of Farm Economics,1957(5).

[12]SHARON LAWRENCE.Selected state rural development initiatives.National Conference of State Legislatures State-Federal Issue Brief,1987.

[13]Economic Research Service.Rural Economic Development in the 1980s: Preparing for the Future,U.S. Department of Agriculture,1987.

[14]U.S. Department of Agriculture,Office of Community Development.Backgrounder: rural EZ/EC program.http//www.ezec.gov/About/backgrounder.html.

[15]TOM ROWLEY,RICK REEDER.The changging face of rural development assistance in the USA.Rural Conditions and Trends,1998,9(1).

【注释】

[1][日]井上清,铃木正四著:《日本近现代史》,商务印书馆1972年版,第103页。

[2]大川一司:筱原三代平等著:《长期经济统计:推计与分析》(农林业),东洋经济新报社1966年版,第226页。

[3]1914—1919年,仅从朝鲜运往日本的稻米就从140万石增加到280万石; 1931—1936年,朝鲜和中国台湾的稻米被迫输出达总产量的50%以上; 1925—1931年,日本的稻米价格下降了40%。

[4]Kerry Smith,A time of crisis: Japan,the great depression,and rural revitalization,the President and Fellows of Harvard College,2001,p.144.

[5][日]关谷俊作著:《日本的农地制度》,生活·读书·新知三联书店2004年版,第5页。

[6]Duncan McCargo,Contemporary Japan,Palgrave Macmillan,2004,p.78.

[7][日]井上清,深谷进等著:《日本农民运动史》,生活·读书·新知三联书店1957年版,第106页、第163页。

[8]Junko Goto and Naraomi Imamura,Japanese Agriculture: Characteristics,Institutions,and Policies,Japanese and American Agriculture,edited by Luther Tweeten et al.Westview Press,1993,p.23.

[9][日]金子宏著:《日本税法》,法律出版社2004年版,第33页。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。