我国城市化与就业结构偏差的原因分析

田 明(1)

一、就业结构与城市化偏差的本质

验证城市化是否发生偏差以及发生偏差的程度的标准主要是以经济发展水平(一般为人均GDP )、产业结构(以产值计算的各类产业的组成比例和关系)和就业结构(各类行业就业人口的组成比例和关系)三个指标分别与城市化进行比较,同时每个标准都以三种不同的方式衡量:与我国处于相同发展阶段的发展中国家进行比较;与我国目前所处的发展阶段相当的发达国家某一历史时期的状况进行比较;与世界一般模式(钱纳里模式)代表的相同发展阶段的城市化水平进行比较。

(一)人均GDP与城市化的比较

以经济发展水平与城市化进行比较来衡量城市化水平是最常使用的方法之一。以这种方法进行衡量,不同的人得出的结论有很大的差别。付晨(1995)分析了114个国家的资料后认为人均GDP从300美元增加到645美元(1980年美元),城市化水平则从20%上升到33%,而我国1980~1990年人均GDP从300美元增加到625美元,城市化水平从19%上升到26%,明显滞后。王一鸣(2000)通过购买力平价的计算认为,与世界人均GDP同等发展程度的国家比较我国1997年城市化水平滞后22个百分点。孙立平(1996)对我国官方汇率进行调整,得到实际汇率后与同等发展程度的国家比较后也认为我国城市化水平滞后。

但是,以人均GDP与城市化水平进行比较得出的城市化滞后的结论并不能让人信服。因为所比较的年份都是1990~2000年这一阶段,所采用的城市化数据都是第四次全国人口普查(以下简称四普、五普)口径,用四普口径来计算1990年以后的城市化,低估了乡村城市化的水平,口径偏小,与实际城市化水平不符。例如,以四普口径,2000年我国城市化水平为32%,而五普统计结果是36.2%,相差4.2个百分点。如果直接应用钱纳里模型,在人均GDP为200美元(1964年美元,2000年为1000美元左右)的时候,城市化水平为36%,与我国2000年的状况基本一致。张颖和赵民(2003)根据时间推移产生的影响对钱纳里模型进行了修正,利用修正模型计算后认为2000年我国人均GDP为900美元,城市化水平应为37.7%,因此,城市化滞后程度并不明显。

(二)产业结构与城市化的比较

以工业产值占GDP的比重进行比较,一般被称为工业化率与城市化的比较。陆学艺(1995)指出,1978年中国的工业产值比重与城镇化率分别为49.7%和17.9%,二者相差近32个百分点。1993年则分别为5l%和28.2%,二者的差距虽然已经缩小到22个百分点,但仍存在城镇化滞后状况。杜辉(1992)通过分析工业化率与城市化水平后认为1991年中国工业产值占工农业总产值比重达77.6%,比1978年提高2.38个百分点;而城市化水平为26.4%,比1978年增长了8.5个百分点。工业化与城镇化的偏差1991年为2.94,比1978年减少1.68个百分点,两者的偏差有所降低,但城市化仍然滞后于工业化。叶裕民(1999)通过中日对比认为,中国20世纪90年代中期的工业化水平与日本60年代中期基本相当,1997年中国第二产业增加值比重与日本1965年相似,但同期城镇人口比重滞后达38.2个百分点。

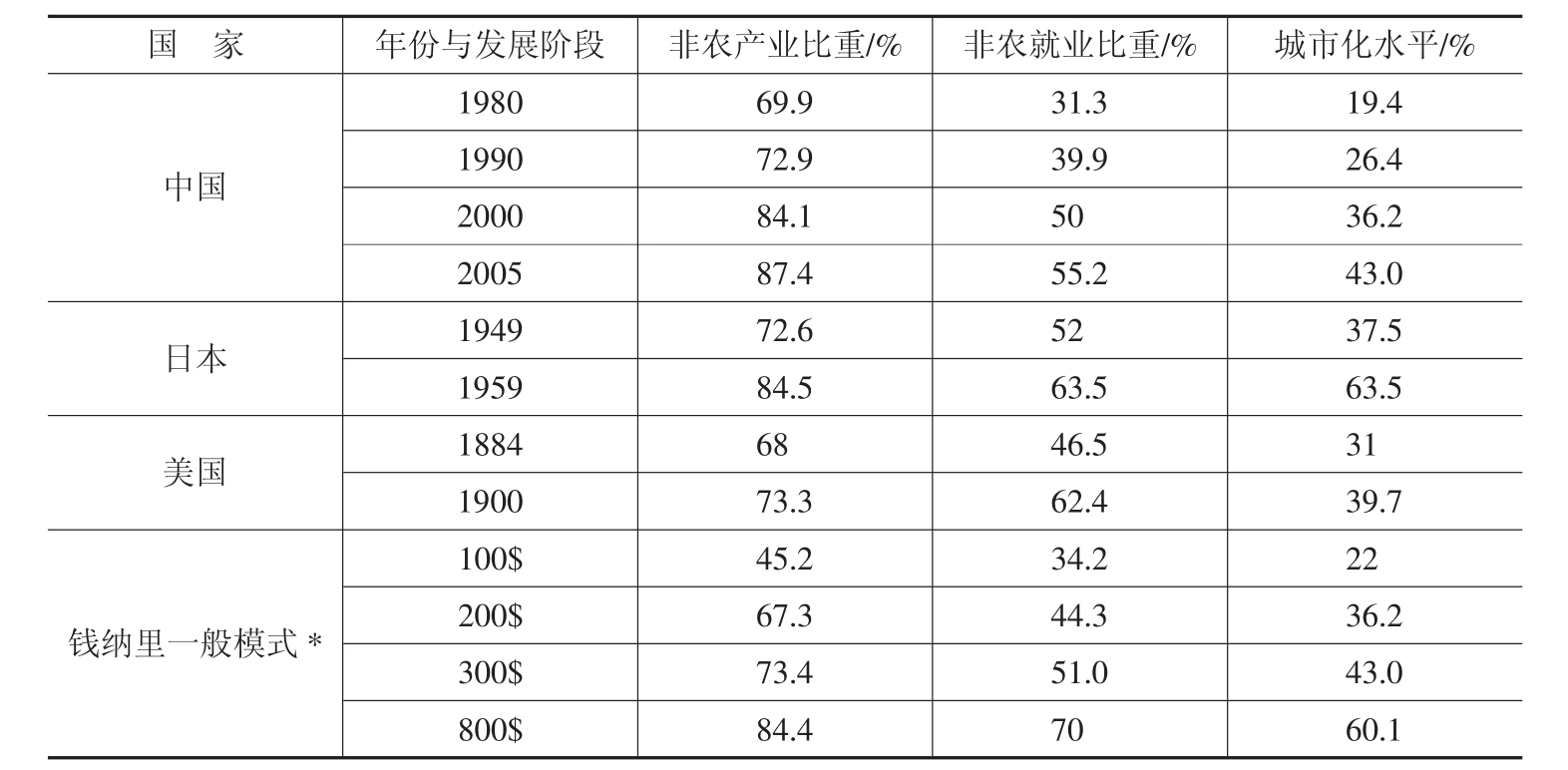

从非农产业占GDP的比重来看,1980年我国已达到69.9%,与1884年的美国相近,城市化水平却与当时的美国有11.6个百分点的差距;1990年我国非农产业产值比重为72.9%,与1949年的日本、1900年的美国基本一致,城市化水平比1949年的日本滞后11个百分点,比1900年的美国滞后13个百分点。以我国2000年的数据来看,非农产值比重与1959年的日本接近,但城市化却滞后27个百分点(见表1)。根据钱纳里世界城市化的一般模式,当非农产值的比重在84.4%的时候,城市化水平为60.1%,我国2000年非农产值比重是84.1%,但城市化水平仅为36.2%,滞后24个百分点。通过以上分析可知,以产值来衡量,我国城市化水平无疑是比较低的。

表1 非农化与城市化变动趋势的国际比较

注:*1964年美元。

资料来源:钱纳里等:《发展的型式1950~1970》,第22~26页; 《1848~1960主要资本主义国家经济统计集》,世界知识出版社1962年; 《中国统计年鉴(2001)》,中国统计出版社2001年,第55页。

(三)就业结构与城市化的比较

就业结构与城市化进行比较能够得出不一样的结论。2000年我国非农就业水平比1949年的日本非农就业水平低2个百分点,而城市化水平仅低1.3个百分点,相比而言城市化水平还高于日本。2000年我国非农就业水平比1884年的美国高3.5个百分点,而城市化水平比美国高5.2个百分点,也高于美国。2000年我国非农就业水平比钱纳里模式300美元(1964年美元)发展阶段的非农就业水平低1个百分点,城市化水平比钱纳里模式300美元时的城市化水平低6.8个百分点,偏低的程度比不大。

2005年我国非农就业水平比1949年的日本非农就业水平高3.2个百分点,比1900年的美国低7.2个百分点,比钱纳里模式300美元(1964年美元)发展阶段高4.2个百分点,而城市化水平比1949年的日本高5.5个百分点,比1900年的美国高3.3个百分点,和钱纳里模式300美元发展阶段相同(43% )。

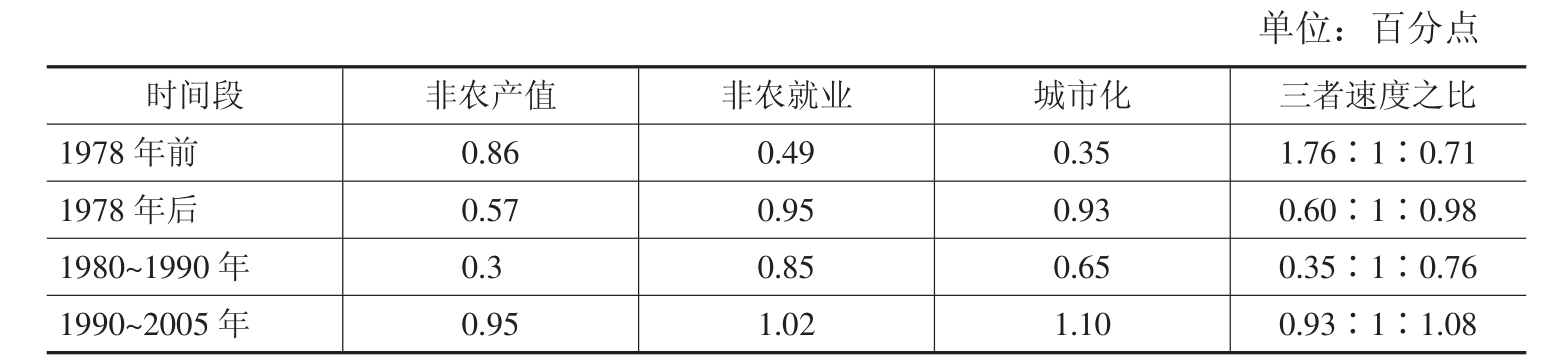

综合以上的分析,我国城市化水平与非农就业水平基本适度,滞后的程度并不大,尤其是20世纪90年代以来,随着城市化加速时期的到来,城市化滞后的状况得到了根本的扭转。改革前非农就业水平每提高1个百分点,城市化提高0.71个百分点;到了改革后非农就业水平每提高1个百分点,城市化提高0.98个百分点。尤其是20世纪90年代以来,城市化提高的速度明显加速,从1990年到2005年非农就业水平每提高1个百分点,城市化提高1.08个百分点,与非农化相比城市化加速的态势十分明显(见表2),城市化与就业非农化之间的关系趋于密切。

表2 改革开放前后城市化与非农化年均提高速度比较

资料来源:《新中国五十年统计资料汇编》,国家统计局国民经济综合统计司,中国统计出版社1999年; 《中国统计年鉴(2001)》,中国统计出版社2001年; 《中国2000年人口普查资料》,国务院人口普查办公室,中国统计出版社2001年。

通过以上分析可知,城市化主要滞后于产值结构。如果认为我国城市化出现了偏差,那么这种偏差主要是存在于产值结构与就业结构以及产值结构与城市化之间。城市化发展最直接的推动力量是就业结构转变,与产业结构相比,就业结构偏低是城市化偏低的根本原因。因此,与其说是城市化偏低不如说是产业结构畸形而导致非农就业水平偏低,从而制约了城市化的发展。

二、我国就业结构偏差的程度分析

就业结构偏差是指就业结构与其相对应的以产值计算的产业结构相比较的偏离程度。比较某类产业或某几类产业就业结构偏差所采用的方法一般是通过直接比较该产业产值在GDP中的比重与该产业在总从业人员中的比重之间的差异,然后与其他国家或一般理论模型进行比较。这里我们用偏差系数D来表示就业结构与产业结构之间的偏差。

计算某产业就业结构偏差系数的公式为:

![]()

其中,就业结构偏差系数Di表示i产业的就业结构偏差程度,Vi/Ei为i产业比较劳动生产率,Vi表示i产业的产值比重,Ei表示i产业的就业比重。Di的绝对值越大,说明就业结构的偏差程度越大;越接近于0,说明就业结构比重与产值结构比重越接近,偏差程度越小。

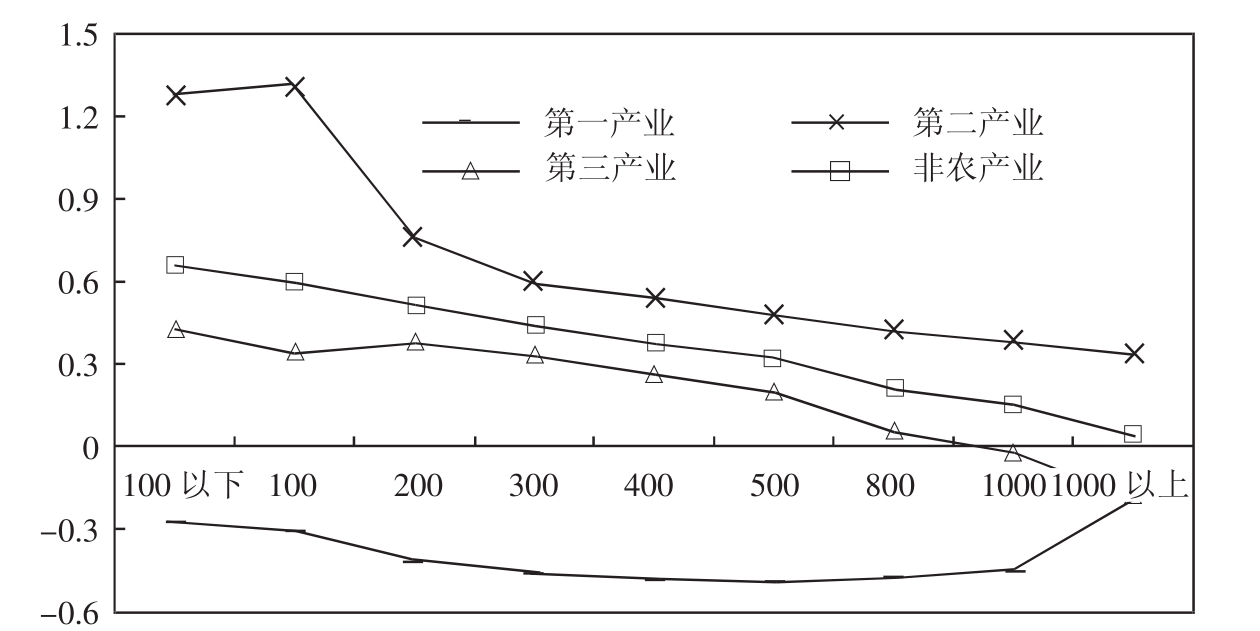

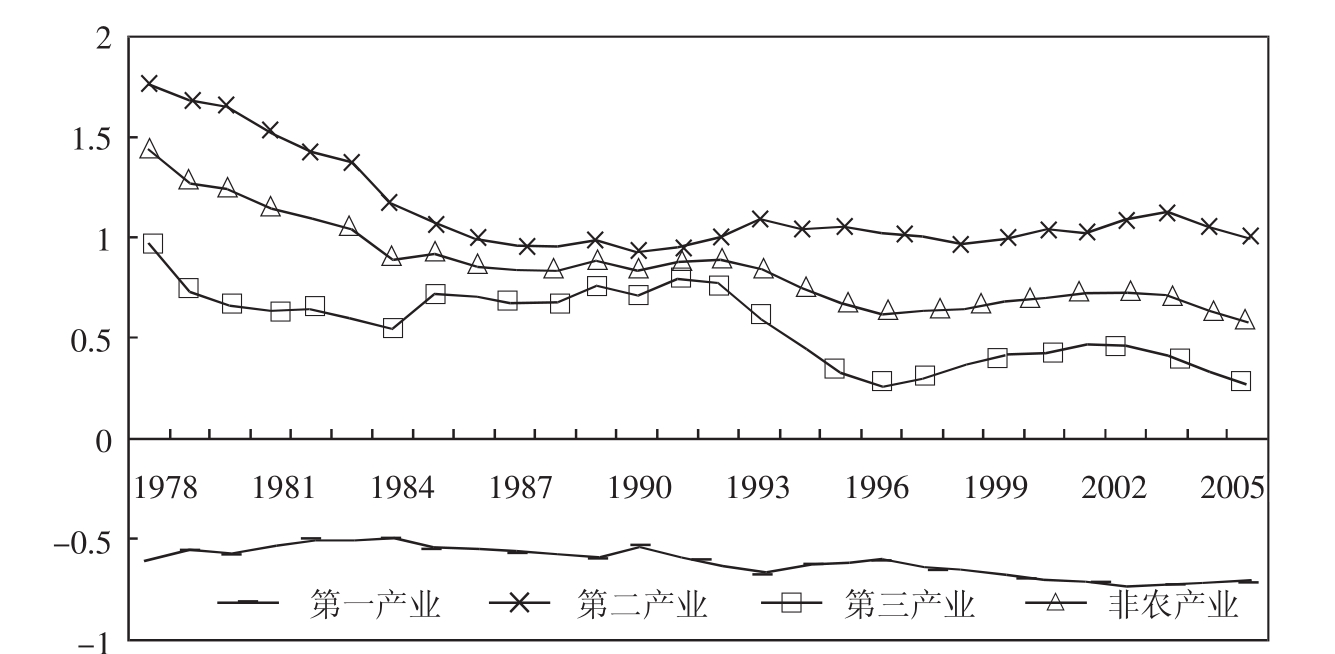

作者根据钱纳里对世界100多个国家分组研究的相关数据(钱纳里把1950~1970年101个国家按照人均国民收入以1964年美元分成,100美元以下、100美元、200美元直至1000美元和1000美元以上9组)和我国1952~ 1978年以及1978~2005年的相关数据计算就业结构偏差系数(见图1和图2),并进行对比分析。

图1 世界一般模式各产业就业结构偏差系数变化趋势图

注:100以下和1000以上分别指100美元以下和1000以上中值。

资料来源:霍利斯·钱纳里、莫伊思·赛尔昆:《发展的型式1950~1970》,经济科学出版社1988年。

图2 1978~2005年中国各类产业就业结构偏差系数变化

资料来源:《中国统计年鉴(2006)》。

(一)我国就业结构偏差十分严重,远远超过世界一般水平

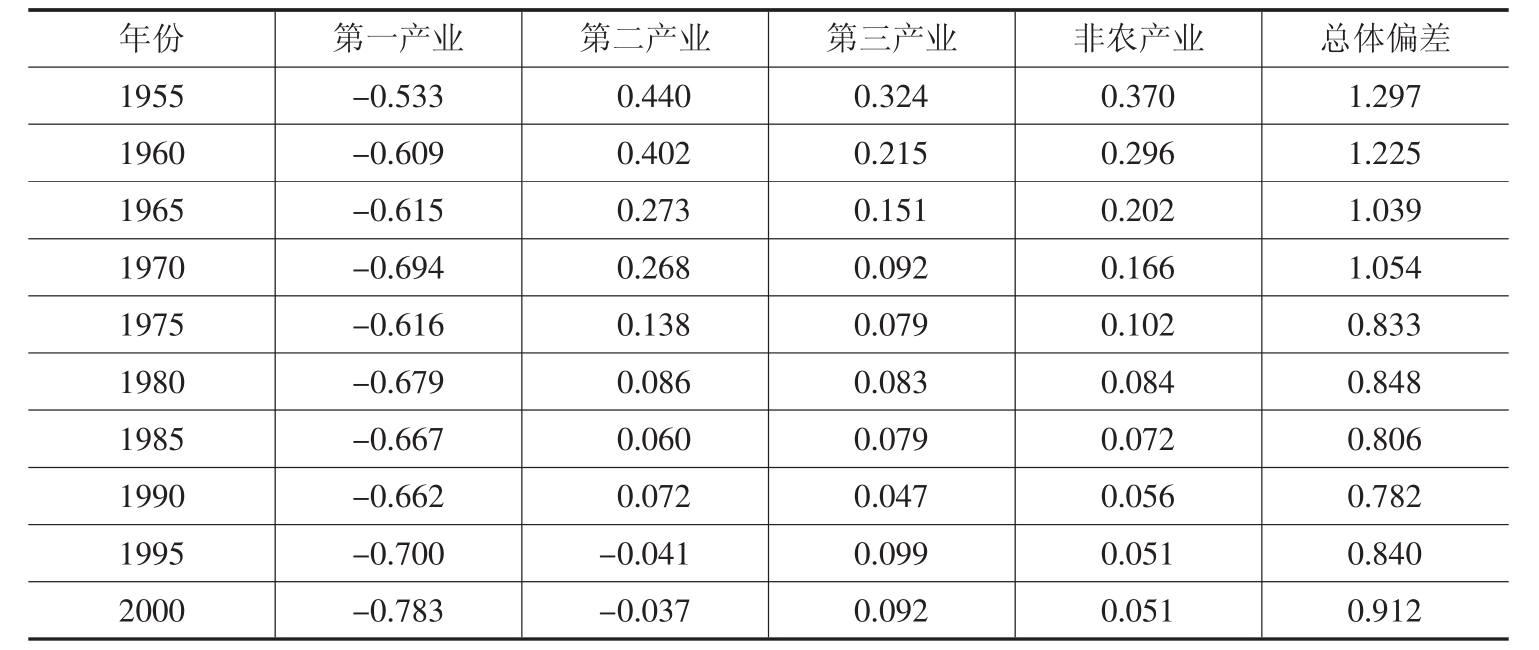

在钱纳里世界一般模式中,工业化过程中人均国民收入从100美元以下到1000美元(1964年美元)以上,总体偏差系数最高没有超过2,第二产业的Di最高没有超过1.3,到200美元阶段以后低于0.75,第一产业和第三产业一直低于0.5。我国从建国之初直到目前就业结构偏差都十分严重,1952年到2005年53年间,就业结构的总体偏差系数有49个年份高于2。在仅有的5个低于2的年份中,最低的1996年也高于1.9。第二产业一度超过3以上,没有低于过0.95,第一产业最高曾达到0.74,改革开放后最低为0.5;第三产业很多年份高于0.5。为了进一步说明我国就业结构偏差的程度,与同属于东亚经济体的日本1955年到2000年工业化及后工业化时代就业结构偏差的变化进行对照和分析(见表3)。从1955年到1990年日本的三次产业的就业结构偏差系数总体处于下降的趋势。就业结构总体偏差系数最高的1955年也仅为1.3,1970年以后一直没有超过1,第二产业就业结构偏差系数最高没有超过0.5,目前在0左右徘徊,而我国最低的年份高于日本最高的年份一倍左右。

表3 1955~2000年日本的就业结构偏差系数

资料来源:Statistics Bureau,MPHPT (Ministry of Public management,Home Affaires,Posts and Telecommunications ),Cabinet:http://www.stat.go.jp/english/data/handbook/co3cont.cha3-1.

(二)就业结构总体偏差系数随着经济发展呈下降趋势,但在我国反复比较大

钱纳里模式三个产业的就业结构偏差在经历了高峰之后,都不断下降,三次产业就业结构偏差系数逐渐接近,就业结构总体偏差系数(第一、第二、第三产业就业结构偏差系数绝对值之和)越来越接近于0。我国就业结构偏差从1952年的3.45逐步降到2005年的1.99,总体上处于下降的趋势,与世界发展趋势相同。但是经历了三个反向变化的阶段。第一阶段是改革开放前,就业结构总体偏差系数由1952年的3.45下降到1978年的2.87,但1952年到1965年处于上升的过程(见表2)。改革开放后就业结构总体偏差系数由1979年的2.97下降到2005年的1.99,但也出现了1987~1992年和1996~2003年两个上升阶段,1996年是到目前为止的历史最低点(见图2)。虽然2004年、2005年又有所下降,但考虑到2004年第一次全国经济普查造成的前后两个阶段数据误差的影响,以及近两年重化工业发展的迅猛势头,总体偏差系数是上升,还是下降不好判断。

(三)第二产业在就业结构总体偏差中的贡献最大

我国从1978~2005年,在总体偏差中,第二产业偏差的贡献率都高于40%,多数年份高于50%。1978~1992年,第三产业偏差系数高于第一产业,从1992年开始,第三产业不断下降,低于第一产业,对总体就业偏差的贡献低于20%。日本第二产业就业结构偏差系数在最高的1955年,对总体偏差的贡献也仅为34%,其后一直下降,到2000年已经不足5%。20世纪整个90年代日本第二产业的就业比重已经高于产值比重。而在我国,直至目前第二产值比重远远高于其就业比重,两者的差距近年来还在不断加大。

三、我国就业结构偏差严重的根源

从表面上看我国就业结构偏差主要是由第二产业,尤其工业产值偏高引起的。那么能否认为是第二产业的发展,尤其是工业规模扩张的同时而吸纳劳动力不足造成了就业结构的偏差?答案是否定的。我国是世界上人口的第一大国,无论是经济问题,还是社会问题,都必须联系我国人多地少的基本国情,立足于巨大的人口规模和劳动力规模进行分析。如果撇开规模,而简单地以结构分析,或者撇开结构仅进行规模分析都无法得出比较全面、正确的结论。

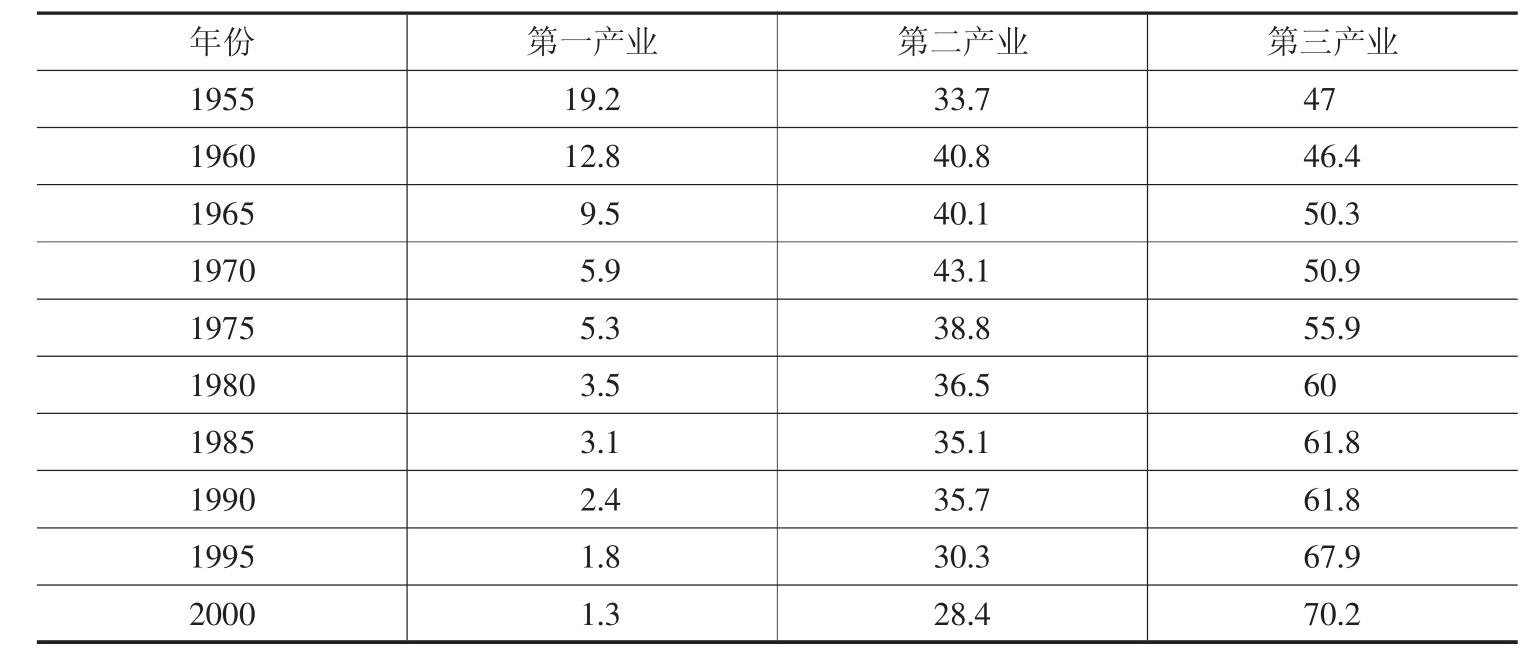

与工业的就业比重相比,我国工业产值比重极高。从1970年至今,我国工业产值占GDP的比重(包括采矿业,不包括建筑业)一直维持在35%以上的水平,最高的年份是1978年和2000年,同为44.3%。在美国工业化的历史上,工业产值比重最高的年份出现在“二战”期间,由于战争的需要,国家推动加强军工产品的生产,1941~1945年五年间工业产值比重年均水平为33.7%,其中最高的年份1943年也仅为34.7%。在20世纪90年代后期,发达国家工业产值比重除日本比较高(1998年达到29.3% )外,其他国家都维持在20%左右,英国1998年工业产值比重为26%。在人口规模比较大的发展中国家和新兴工业化国家和地区,中国比重最高,其次是韩国为34.8%。以第二产业为例,英国实现工业化的历程中,整个第二产业的产值比重最高为40%,日本为43.1% (见表4)。而我国从1978年至今第二产业比重从来就没有低于41%,多数年份在45%以上。我国工业产值比重高,这在世界上是绝无仅有的。

表4 日本工业化进程中三次产业产值比重的变化情况(单位:% )

资料来源:http://www.stat.go.jp/english/data/handbook/co3cont.cha3-1.

1980年我国劳动力供给人口为5.39亿人,占世界劳动力供给总数的26.4%;2000年我国劳动力供给人口为7.8亿人,相当于高收入国家或地区劳动力供给总数4.32亿人的1.81倍。由于劳动力规模庞大,非农产业发展在有限的历史阶段内无法转移规模如此庞大的农业劳动力。2000年我国国内投资额仅占世界总数的3.4%,要用世界3.4%的资本资源来提供和创造世界上近1/4以上的劳动力就业岗位。在工业化历史上,很多国家都出现过农业剩余劳动力的现象,但我国农业剩余劳动力出现的根源与其他国家有很大的不同。在发达国家,农业剩余劳动力的出现,主要是由于技术进步,农业劳动生产率提高,单位面积耕地所需要的劳动力数量减少,以及工业化过程中建设用地扩展,耕地面积减少释放部分农业劳动力,从而出现农业剩余劳动力的现象,这种过剩是相对过剩。在我国则主要是由于人口众多、资源有限而造成的绝对过剩。

从1952年到2000年的工业化过程中,我国非农产业已经净吸纳和转移了3.56亿劳动力,是1952年总量的10倍还多,这是世界上任何国家都无法相比的。但是,由于我国劳动力增长快,规模庞大,以及工业化的历史还比较短,大量的剩余劳动力滞留在农业部门,与较低的农业产值相比,农业就业比重太高。虽然我国近现代制造业发展的历史不长,但吸纳的劳动力并不少。我国以占世界4%的制造业产值,容纳了占世界17%的制造业劳动力。在工业的带动下,改革开放前我国非农产业净吸纳劳动力为0.84亿人,改革开放后到2005年为净吸纳劳动力3亿人,在世界历史上任何一个国家都没有能在如此短的时间内创造出规模如此巨大的劳动需求。因此,我国就业结构的偏差并不是由工业吸纳劳动能力低造成的,农村人口多,滞留了规模庞大的劳动力才是就业结构偏差的根本原因。

有人把我国工业产值比重畸高归咎于重工业的优先发展,虽然重工业优先发展在一定程度上提高工业产值比重有一定影响,但那是改革开放以前的情况,改革后经过20多年的调整,重工业优先发展战略所造成的影响已经微乎其微了。从1952年到1978年,我国国民收入增加了3.53倍,而非农就业人口总规模增加了2.45倍。从1978~2000年,我国国民收入增加了6.3倍,非农就业人口则增加了2倍,二者之比由1.44∶1变为3.15∶1。从前后两个阶段来看,改革前的重工业优先发展战略在就业吸纳方面并不比改革以后表现差,反而优于改革后。

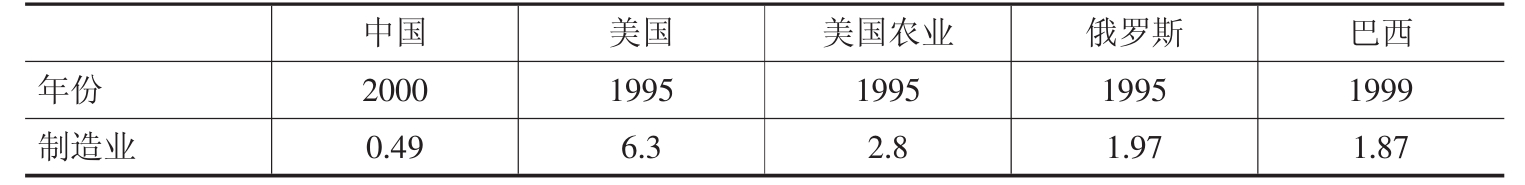

重工业优先发展不是问题产生的唯一原因,也不是重要的原因。因为即使是重工业我国与其他国家相比资本密集程度也不高,单位产值吸纳的劳动力数量与其他国家相比并不少。恰恰相反,与其他国家相比,我国工业仍然是“劳动密集型”产业。以技术水平最高的制造业为例,目前我国制造业人均产出水平大约只有发达国家的1/10至1/8左右。即使与美国农业相比仍然是劳动密集型产业(见表5)。不仅与美国等发达国家,即使与其他发展中国家相比,我国制造业单位劳动力产值仍然很低。因此,第二产业,尤其是工业是造成就业结构偏差的表面原因,而不是根本原因。

表5 我国与主要国家制造业单位劳动力产值比较(单位:万美元)

资料来源:根据陈秀英、刘仕过主编:《世界经济统计简编(2000)》资料计算。

四、建议

在人类步入工业化社会以来,在产业革命的推动下,劳动力逐渐由传统产业部门向现代产业部门转移。由于人口和劳动力在空间上的分布与生产资源、经济要素在空间上分布的不对称,但经济活动顺利开展的前提是生产要素的合理组合,这样作为基本生产要素之一的劳动力就伴随着生产的发展和生产结构的转变,在行业间和区域间进行转移,并相互联系起来。城市是第二产业和第三产业等非农产业的集聚地。如果就业结构不变,人口在城乡间的转移就业就失去了动力。城市是否能够提供足够的就业机会是决定人口迁移是否具有可持续性,城市化是否健康的一个关键因素。

(一)产业政策的重点由优化结构向优化结构和规模扩充并重的方向转变

关于我国的产业发展,目前多数的论断认为是优化结构。对于我国这样的一个人口规模大国,不应该仅仅强调“提升产业结构” ,更应该强调“扩充产业规模” (樊纲,2004)。我国农业劳动力向工业转移,最大的限制是包括工业在内的非农产业经济规模大小的限制,而不是结构的限制。优化结构,简单地向高技术产业和资本密集型产业的转变,不仅不能有效解决我国劳动力规模庞大的问题,而且倾向性的政策安排会削弱产业发展对劳动力的吸纳,不仅不利于劳动就业,而且会进一步加剧社会收入差距。扩充产业规模,不仅包括工业,而且还包括农业和第三产业。

(二)积极推进第三产业发展,降低第三产业发展的诸多限制

服务业作为劳动密集型产业,对就业的贡献高于工业。在工业化的中后期,第三产业往往是城市化的主要推动力。2000年,我国服务业以占非农产业40%左右的产值份额,使用了55%的非农劳动力。与其吸纳劳动力的能力相比,产值规模太小。在《2001年国际统计年鉴》所列的1999年44个数据比较全的国家中,我国第三产业产值比重与缅甸排在最后,比印度还低13个百分点,比世界平均水平低30个百分点。在世界上除中国、印尼、马来西亚、尼日利亚等少数几个国家外,很少有国家第三产业产值低于第二产业产值。除中国外,没有一个国家第三产业产值低于第二产业产值达10个以上百分点,最大的印尼也仅为6个百分点。与第三产业的劳动吸纳能力相比,我国第三产业的发展规模太小。推进第三产业的发展,降低服务业,尤其是劳动密集型服务业的限制是促进我国就业结构转变与城市化的关键。

(三)消除人口流动的地域限制和地域歧视

人口流动就业是扩充就业机会,实现劳动力由农村向城市转移的重要途径。随着改革的逐渐深入和市场经济体制的不断完善,我国户籍制度本身对于劳动力流动的直接障碍已经大大消除,但附着在户籍制度上的社会保障和公共服务问题越来越突出,户籍制度对劳动力流动的限制以另一种面目呈现出来。户籍成为地方政府提供公共服务和社会保障的对象划分标准,把非本地户籍劳动力排除在服务对象之外。近年来有很多地区以促进城乡一体化为名,实施了以户籍制度为核心的社会保障改革,在一个城市内部,户籍制度对城乡人口流动的限制已经在一些城市实现了突破,然而地域限制仍然顽固地存在着。在目前我国地区竞争比较激烈的情况下,以单个地区各自的改革,不能从根本上改变地域间的限制。中央政府应该首先出台统一的政策,在流动劳动力就业保障、医疗保障、养老保障和子女教育等方面进行公平的统筹和安排。

参考文献

1.Button KJ.1976.Urban economics:Theory and Policy [M].London:The MacMillan Press.

2.Cai,Fang.2000.Spatial Patters of Migration Under China’ s Reform Period [J],Asian and Pacific Migration Journal,Vol.8,No.3,pp.313-327.

3.Chenery.H.B,Syrquin.M.1975.Patterns of Development,1950~1970[M].Oxford:Oxford University Press.

4.Clark C.G.1940.Condition of Economic Progress [M].London:Macmillan.

5.Du ying.2000.Rural Labor Migration in Contemporary China:An Analysis of Its fea-tures and the Macro Context [A].In West Lorina and Zhao Yaohui (eta.)Rural Labor Flows in China [C].Institute of East Asian Studies.University of California,Berkeley.2000.

6.World Bank.2004.World Developent Index 2004[R].www.World bank.Org.

7.蔡昉:《劳动力迁移的两个过程及其制度障碍》[J],《社会学研究》2001(4):44-51。

8.迟福林:《谁为农民提供公共品》[N],《中国经济导报》2004年2月22日。

9.樊纲:《中国还应大力扩展制造业》[N],《经济参考报》2002年9月6日。

10.樊杰、田明:《我国城市化与非农化水平的相关分析及省际差异》[J],《地理科学》2003(6):1-8。

11.郭克莎:《城市化与工业化关系之我见》[N],《光明日报》2001年8月21日。

12.霍利斯·钱纳里、莫伊思·赛尔昆:《发展的型式1950~1970》[M],经济科学出版社1988年。

13.李振福:《城市化水平测度模型研究》[J],《规划师》2003(6):64-66。

14.陆学艺:《走出“城乡分治、一国两策”的困境》[J],《读书》2000(5):3-19。

15.钱敏泽:《非农就业比率与城市化水平关系的比较研究》[J],《经济理论与经济管理》2001(8):24-28。

16.王一鸣等:《关于加快城市化进程的若干问题研究》[J],《宏观经济研究》2000(2):3-11。

17.温铁军:《农村城镇化进程中的陷阱》[J],《战略与管理》1998(6):43-55。

18.张颖、赵民:《论城市化与经济发展的相关性——对钱纳里研究成果的辨析与延伸》[J],《城市规划汇刊》2003(4):10-18。

【注释】

(1)田明,北京师范大学社会发展与公共政策学院副教授,中国社会科学院城市发展与环境研究中心博士后。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。