一、我国劳动力比较优势遇到的挑战

(一)我国劳动力成本优势

我国拥有丰富的廉价劳动力,在劳动密集型产品的市场上具有明显的比较优势。我国人口众多,是世界上人口最多的国家,拥有丰富的劳动力资源。建国以来,由于义务教育、医疗等公共服务的推广和普及,国民的身体素质和知识水平有了很大的提高。工业化发展战略,尤其是重点发展重化工业的经济发展战略,使得我国在短期内建立了比较完备的工业体系。虽然当时的工业化发展战略违背了比较优势的原则,造成了三大产业发展失衡、轻重工业比例失调等问题,但是不可否认的是,工业化发展战略所建立的工业体系为我国经济奠定了比较雄厚的工业基础,同时也培养了大量的产业工人。印度与我国国情极为相似,是仅次于我国的世界第二人口大国,几乎与我国同时实施进口替代的工业发展战略。但是,印度的工业发展战略并没有取得预期的成绩,在20世纪70年代末期,印度的工业基础和基础设施均落后于我国。而且印度的教育体系严重失衡,高等教育水平相对较高,而基础教育却非常落后,形成头重脚轻的局面。因此,印度的劳动力素质总体上不如中国。

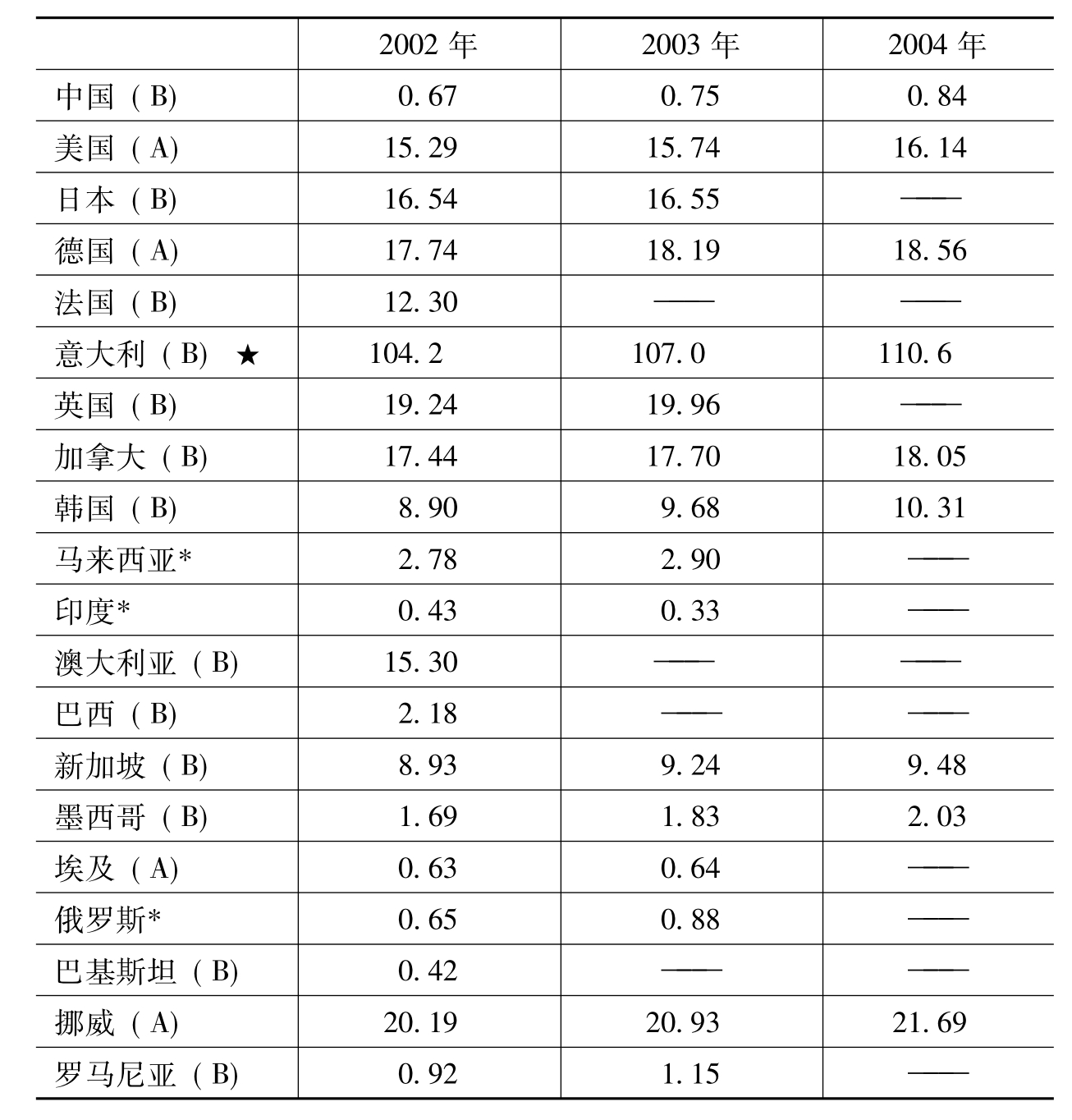

在一些主要国家中,中国劳动力成本仍然处于低位。国家发改委就业和收入分配司的一项研究对于中国、美国、日本、德国、法国、意大利、英国、加拿大、俄罗斯、挪威、罗马尼亚、印度、韩国、马来西亚、澳大利亚、巴西、新加坡、墨西哥、埃及、巴基斯坦20个国家的制造业雇员工资进行比较。如表6-1所示,我国制造业雇员工资水平处于较低位置,在所选国家中仅高于印度、巴基斯坦和埃及。较之于发达国家,我国目前的制造业雇员工资水平大约是英国的1/27,德国的1/24,加拿大的1/23,日本的1/22,美国的1/21。较之于新兴国家,我国雇员工资水平大约是韩国的1/13,新加坡的1/12。较之于发展中国家,我国雇员工资水平大约是马来西亚的1/4,巴西的1/3,墨西哥的1/3。

表6-1 各国制造业雇员工资单位:美元/小时

说明:1.除带*号的国家外,数据均来自国际劳工组织网站;带*号国家的数据来自《2004中国国际竞争力评价——基于〈2004洛桑报告〉的分析》一文。

2.(A)为计时付酬工人工资;(B)为全部雇员工资。

3.数据单位:除带★号的国家外,数据单位均为美元/小时,根据工资水平、工作时间、汇率计算得出。带★号的意大利为制造业平均工资指数,2000年= 100。

资料来源:《从国际比较看我国劳动力价格水平的优势和趋势》,国家发改委就业和收入分配司,http://jys.ndrc.gov.cn/gzdt/t20060320_ 63422.htm。

劳动力优势是我国加工贸易发展的重要动因。我国的加工贸易主要集中在劳动密集型行业以及劳动密集型的生产环节。20世纪70年代末期,世界经济处于结构调整状态。亚洲四小龙等新兴工业家由于经济快速增长,工资水平不断上升,一些传统的劳动密集型产业的优势已经不复存在,面临着严峻的国际竞争压力,各国纷纷进行产业结构调整。我国抓住了国际产业转移的历史机遇,在能够充分发挥我国劳动力优势的劳动密集型部门开展加工贸易。我国加工贸易集中在纺织服装、玩具等传统的产业。随着我国技术水平的提高,工业制成品尤其是机电产品成为我国加工贸易的主要产品。但是我国企业在国际分工中仍然集中在产品价值链的劳动密集型环节。

(二)劳动力比较优势面临的挑战

近年来,我国劳动力的比较优势出现逐渐削弱的趋势。这主要源于国内和国外两方面的原因。

1.从国内因素来看,工资水平的提高和资本存量的增长共同作用,削弱了中国的劳动力比较优势

一方面,改革开放以来,随着经济的快速增长,国内劳动力成本不断提高,工资增长较快。在改革开放初期,我国的工资水平处于极低的水平,从而形成了我国劳动力异常显著的成本优势。然而,随着我国持续的高速经济增长,人均收入水平大幅度提高,劳动力的工资成本优势逐渐减弱。

总的来看,各国制造业的工资水平几乎都呈增长趋势。其中我国的工资水平增长较快,2003年、2004年的增长幅度均超过10%,达到12%左右。美国的工资增长幅度大概是2%~3%,而韩国的工资水平年增长率约为7%。据德国《财经时报》报道,从1998~2004年,我国平均工资的年增长率高于马来西亚、泰国、越南、印度尼西亚和菲律宾。这表明,我国的劳动力成本不但一直在上升,相对于其他亚洲国家,劳动力成本优势也在不断缩小。当然,工资水平的上升同我国近年来的经济快速增长是相适应的。

中国较低的劳动生产率进一步抬高了工资的相对价格。如中国的制造业的劳动生产率远远低于发达国家,大约是美国的1/18,英国的1/16,日本的1/15,德国的1/13,法国的1/13。相对于新兴国家,我国的劳动生产率大约是新加坡的1/14,韩国的1/7。相对于发展中国家,我国的劳动生产率大约是巴西的1/12,墨西哥的1/5,马来西亚的1/3,仅高于印度、巴基斯坦。较低的劳动生产率意味着相对过高的劳动力价格。由于近年来我国劳动力成本上升幅度较大,同其他国家的劳动力成本差距在逐年缩小。目前我国的劳动者相对工资水平已经超过了部分国家,例如我国第二产业劳动生产率相当于墨西哥的1/5,而工资水平为其1/3,相对工资成本已经超过墨西哥。[1]

当然,人均收入水平的上市并不能完全说明加工贸易的劳动力成本优势下降。我国加工贸易产业主要聚集在珠三角、长三角和环渤海地区等东部地区,这种产业聚集效应促进了当地制造业经济的快速发展。但是,随着经济发展水平的提高,东部地区的劳动力成本逐步攀升。此外,我国经济具有很强的二元经济特征,除了工业部门和服务业外,还存在大量的农村人口,其中有很多富余劳动力。我国加工贸易大量集中在低技术的劳动密集型生产阶段,因此,加工贸易部门吸收了大量的农村劳动力。据统计,虽然这部分劳动者的收入在过去10多年的时间内几乎没有增长,但是2005年主要的加工贸易聚集区——珠三角和长三角出现的大面积的民工荒却表明,在现有工资水平下,非熟练劳动力的供给已经出现了短缺,工资上涨的压力巨大。要缓解劳动力供给不足的局面,提高工资水平势在必行。加工贸易企业的工资成本增加已经不可避免,依靠低廉的劳动力价格维持的加工贸易成本优势将会逐步削弱。

另一方面,中国经济的高投资率改变了劳动和资本的相对价格,生产过程中劳动投入的成本相对提高。在改革初期我国资本严重短缺的状况有了根本的改变。随着经济的增长,我国劳动力的相对价格逐渐上升,资本的相对价格则逐渐下降,劳动力的比较优势逐渐削弱。

我国加工贸易部门劳动力和资本相对价格的变动主要来自于资本的总量增加和存量调整两方面的原因:一是资本积累和外资的流入增加了资本总量。我国经济的一个特点是具有较高的储蓄率,因此经济的持续高速增长,促进了资本的积累。而外资的大量进入也在一定程度上弥补了我国资本不足的缺口,使资本的稀缺程度有所下降。二是经济结构的调整改变了资本的配置。我国改革初期资本短缺的一个重要原因,是将原本稀少的资本过多地投入到了资本密集型的重化工业部门。经济结构的调整改变了不合理的资本配置,资本从不具有比较优势的资本密集型部门转移出来,投入到了劳动密集型部门,提高了资本的生产效率,从而起到了缓解资本短缺的作用。

2.从国外因素来说,其他一些发展中国家也利用本国劳动成本低廉的优势,开始参与一些成熟的劳动密集型产业,与我国的部分传统产业展开竞争

在与我国竞争的发展中国家中,墨西哥、东欧和东南亚的发展中国家与我国发展水平接近,同样拥有劳动力的比较优势,有些国家如越南的工资水平甚至更低。近年来,这些国家投资环境不断改善,劳动力素质不断提高,比较优势日益凸现。这些国家通过劳动密集型的加工贸易参与国际分工,对我国以价格优势作为主要竞争手段的部分企业构成了相当程度的竞争。尤其是墨西哥是北美自由贸易区中唯一的发展中国家,其产品在北美市场可以免除关税和非关税壁垒的困扰,进一步增强了其产品在北美市场的竞争力。而东欧部分国家由于历史和地缘上和欧盟的接近,其产品进入欧盟市场的成本更低,而且更容易被当地市场接受。因此,在中国最大的两个出口市场,我国处于产业链低端的加工贸易将会受到不小的冲击。因此,单纯依靠劳动力成本低廉,无法保证加工贸易持续稳定发展。在加工贸易发展过程中必须加强加工贸易的转型升级,有效地防止加工贸易的“外流”,才能促进加工贸易稳定健康发展。

(三)现有的优势难以作为我国经济长远发展的依托

首先,从需求结构角度考虑,目前国际市场对于传统的劳动、资本密集型产品的需求正逐渐趋于饱和,国际消费需求结构以及相应的投资需求结构已向更高层次转换。我国出口的劳动密集型产品是粗放型的,加工程度浅、技术含量低、产品质量不高,这种中低档次的劳动密集型工业制成品的出口面对的只能是日益缩小的国际市场。

其次,我国传统的比较优势正在逐渐减弱。随着对外开放的进一步扩大、全球化进程的加快及交通、通信技术和国际贸易的发展,资本、劳动力、资源等生产要素可以在国际间自由流动,再加上技术的进步和对人力资本投资增加,推动了资本对劳动力的替代、新材料对资源的替代以及劳动力素质的提高对数量不足的弥补,基本要素(如土地、矿藏等)在经济发展中的作用日益减小,而科学技术和知识经济的发展,使高级要素(如知识、人才、信息网络等)的作用不断上升。这就使得我国以及其他发展中国家所具有的自然资源和劳动力成本廉价的比较优势在国际竞争中的优势地位逐渐削弱。另外,我国长期以来生产资源密集型产品,导致我国自然资源逐年减少,同时,工资的上涨及人口老龄化趋势明显也削弱了我国在劳动力方面的优势。因此,我国现有的比较优势很难长期维持,从长远的角度考虑,我国应该寻求对外贸易发展的新路径。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。