第六节 区域经济一体化与多边贸易体系的关系

关于区域经济一体化与多边贸易体系的关系是一个需要长期进行探讨的问题,国外学者对此问题的研究在于两个方面:一是自由贸易区对多边贸易体系的影响;二是多边贸易体系对自由贸易区的影响。下面分别从这两个方面对国外学者的研究进行了梳理。

一、自由贸易区对多边贸易体系的影响

现在已有超过150个区域贸易协定正在实施,世界上绝大多数国家至少参加了其中之一。决策者往往认为这些贸易措施对一个更加“全球化”的世界起到了积极效果。但在经济学界,仍存在关于区域主义后果的重大分歧。目前关于区域主义的争论有两个方面。一个是关于特惠贸易集团对世界贸易流向和福利的直接影响;另一方面是在非歧视的基础上,他们对激励进一步自由化的影响。巴格瓦蒂(Bhagwati,1993)也分别提到这些作为“静态”和“动态”的时间路径问题。以往的研究表明自由化首先影响对外关税。肯南和Riezman(1990)发现在进入一个自由贸易区后国家倾向于减少其对外关税。理查德森(1993)表明,由于进口从外部转移到自由贸易区伙伴,各国政府可能会降低对外关税,以减轻关税收入的负面影响。巴格维尔和Staiger(1999)表明,贸易条件的变化构成了一个降低对外关税的额外力量。

其他作者认为,国家进入自由贸易区,也有理由提高他们的非优惠关税。Cadot et al.(1999)用一个政治经济模型分析这个问题,葛罗斯曼和Helpman(1994)认为,在形成一个双边自由贸易协定中,一个成员国可能会减少它的对外关税。但是,如果一般均衡效应通过工资率起作用时非常强,其他成员国的对外关税可能上升。然而,葛罗斯曼和Helpman和Krishna认为对外关税是由外部确定的。因此,他们需要一个自由贸易协定的政治可行性——实际的贸易转向,但是在这里并不可行,所以对外关税是内生的。Levy(1997)使用了一个框架,其中选民对于决定贸易体制非常重要。他表明,一个双边协定对于成员国的选民可提供不成比例的收益,因此削弱了它们对一个可行的多边贸易协定的支持。麦克拉伦(McLaren,2002)集中于谈判成本和特定行业的投资效益的作用。他发现,一个预期的贸易集团通过诱导其成员国彼此的专业化,往往减少成员国源自多边自由贸易的出口收益。结果,区域优先权可能就削弱了成员国对于多边自由化的优先权。克利(1998),是另外一个研究区域主义的“静态”和“动态”问题的学者。在一个相同的环境下,他认为贸易转向自由贸易协定能够促使生产者破坏可行的多边贸易协定的政治可行性,因为生产对于决定贸易体制很重要,原因是,后者会破坏贸易、转移自由贸易区却创造的租金。

二、内生自由贸易协定与多边贸易体系的关系

Emanuel Ornelas在2005年对内生自由贸易协定与多边贸易体系的关系进行了深入的分析。在他发表的论文中,主要评价了自由贸易区(FTAs)对世界贸易体系的影响。他使用了寡头政治经济模型,其中自由贸易区成员国的外部关税和形成自由贸易区的决定都是内生决定的。在这种情况下,他指出自由贸易区主要是有利于多边贸易体系。首先,这一结论基于自由贸易区促使其成员国政府降低外部关税,并非常重视自由贸易区成员国之间乃至与非成员国的贸易。然而,他指出在不考虑其政治动机的情况下,政府将只赞同福利改进协定,结果,自由贸易区的成员同样受益于批准的协定。最后,发现通过减少特殊利益准则在政府的贸易体制决定中的作用,自由贸易区也倾向于加强在多边水平上的进一步自由化。

(一)分析框架

1.基本框架

假设有n≥3个国家和两个部门,一个竞争者(X)和一个寡头(Q)。所有商品都是同质的,生产规模报酬不变,并规定只有劳动(L)作为投入。假设生产一单位的X需要一单位劳动力,而生产一单位Q需要c>0单位劳动力。然后,选择X作为基数,任何多元化生产达到均衡需要工资设定为一。各国技术水平相同,并且劳动供给是缺乏弹性的。因此,贸易的结果只能来源于Q部门的垄断行为。

在每一个国家有n≥1个寡头厂商。他们在每个国内市场中竞争,假定各国市场是被分割的。在每一个市场,国内和国外公司的唯一的区别是由于存在着特定的进口关税,后者面对一个额外成本。进口关税应以一个无歧视的方式设定,除非该国在一个自由贸易区中。这里没有一般性的损失,因为在不存在自由贸易区时,跨国公司的成本对称性意味非歧视政策是这个模型的均衡结果。因此,成本对称性使得世贸组织要求的非歧视包含在这个模型中。

在每一个国家有一个代表性的消费者,他的偏好可以被表示为一个拟效用函数u和二次非直线部分。这会产生一个对寡头垄断商品的线性需求,表示为P(Q)=A-Q,其中Q表示加总的消费,P(Q)表示对于寡头垄断商品的市场的逆需求,并且A>c。该国对于平衡贸易的竞争品的需求由消费者的预算约束决定:X=L-QP(Q)=L-(AQ-Q2)。

这个结构在区域主义著作中是相对标准的,它最近已经被采用,例如:克利(1998年)和弗瑞德(2000)。不过,在这里对使用的框架进行的一个基本的讨论是合适的。在目前的背景下,从寡头垄断的角度来看是有益的,因为它避免了极端的结果,这种结果往往出现在对完全竞争条件下的自由贸易协定的分析中。在完全竞争条件下,在内部自由贸易和原产地规则下消费价格的差异可能导致一些部门的生产者把它所有的产出运往自由贸易区的其他成员国(如格罗斯曼和helpman 1995)。反过来,这又可以刺激自由贸易区成员彻底消除他们的一些对外关税(理查德森1993)。这些极端结果不会出现在这里。

从寡头垄断的角度来看,也符合最近的实证。在世界市场上即使是较小的贸易集团也能明显地影响外界。这个事实虽然不符合完全竞争的情况,但是与国际市场中流行的寡头行为和市场分割完全一致。

此外,市场细分和不变的边际成本意味着每个公司的销售决定都是独立的。这将确保在没有贸易协定时每个政府选定的关税是不受其他地方关税影响的,使N国市场的均衡相互独立。这使从“母国”角度处理的整体分析有实际效果。

2.所得(Payoffs)

假设国民福利(W)定义为消费者剩余(CS),关税收入(TR)和生产者利润(π)的总和。后者加总了国内厂商在当地市场(Πl)与国外市场(ΠROW)的利润之和。同样定义当地福利也是有用的,它是国民福利和出口利润之差:Wl=WΠROW=CS+TR+Πl,当地福利完全由国内关税确定。相反,出口利润则完全依赖于外国的关税。

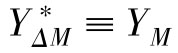

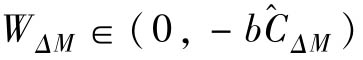

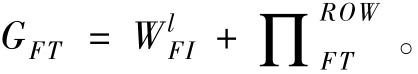

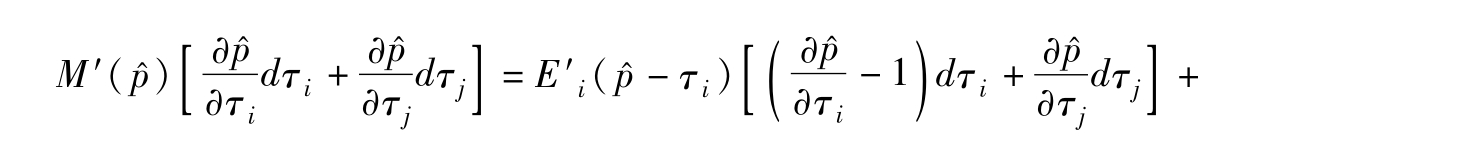

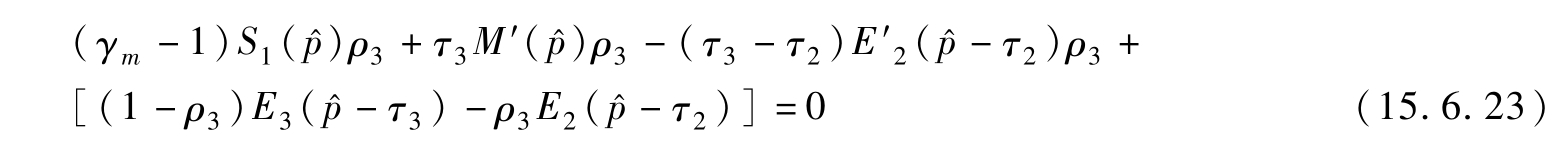

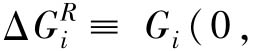

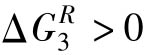

像Grossman和Helpman(1994)定义政府的偏好是政府收到价值一美元的“贡献”就会增加多于一美元的国民福利。用一个常数b≥0代表政府对于捐款的偏好程度,相对于国民福利,政府的支出可以表示为:

![]()

其中,t代表该国的非歧视特定关税,忽视自由贸易协定的可能性,并且{tj}表示对世界其他地方采用的关税水平。

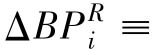

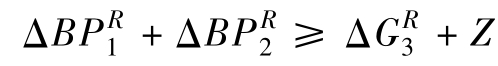

反过来,寡头垄断行业的净报酬相当于其跨市场的利润总额减去给当地政府的贡献:

![]()

因此在N国的每个市场的均衡都不受其他市场均衡的影响,每个国家的关税都是给定的。简单表示为:

![]()

3.均衡关税和贡献

寡头垄断行业将贡献作为一种工具来影响政府的关税选择。为避免不必要的并发症,马吉和罗德里格—克莱尔(1998)模型将这个游说过程表现得就像一个在行业和政府之间的简单的讨价还价问题。

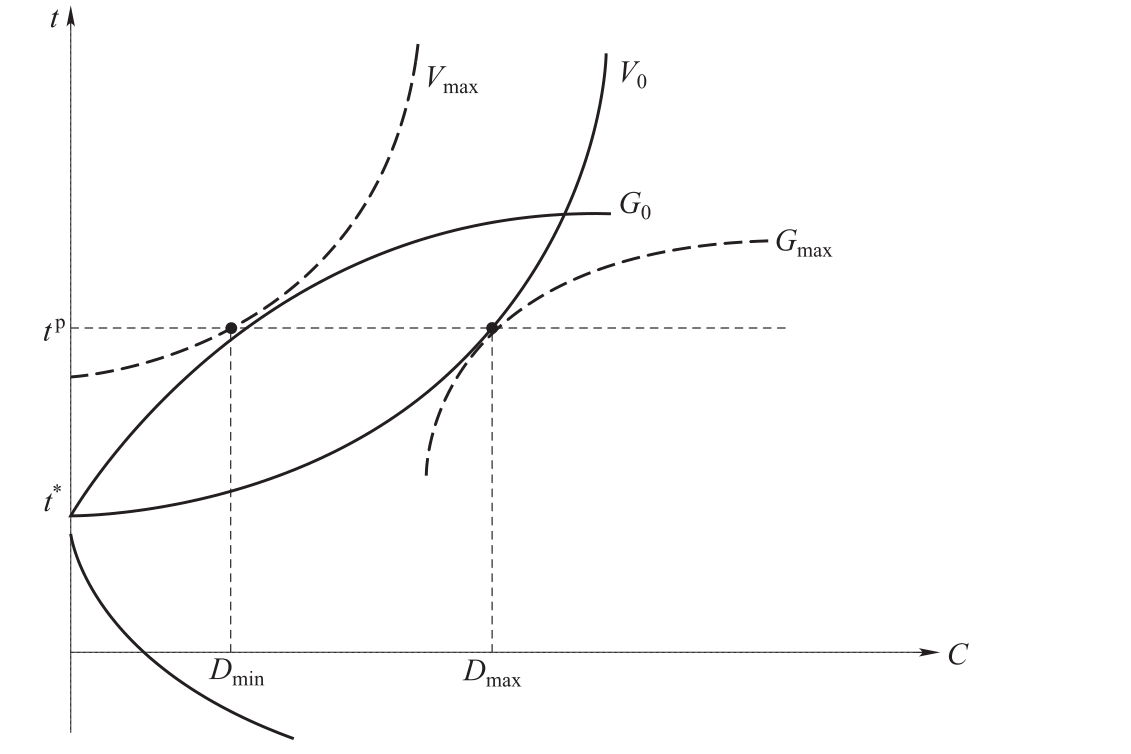

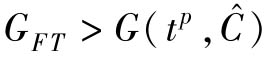

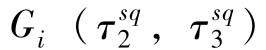

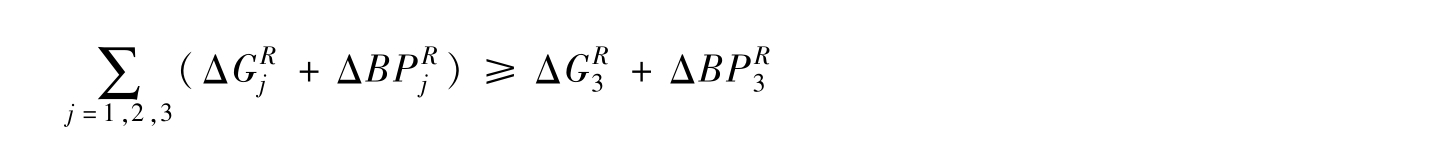

图15.6.1说明了这个问题。它显示行业和政府的无差异曲线在面t×C中。如果t增加或者C下降,行业收入增加。相反,当C增加或者t接近t*,政府的收入增加。t*是使国民福利最大化的关税,即该国的最优关税。讨价过程的分歧点对应于不存在游说的均衡点。在这种情况下,没有贡献(C=0),政府设置的关税为t*,同时政府和行业获得他们的保留收入:G0≡G(t*,0)=W(t*)和V0≡V(t*,0)=∏(t*)。如图15.6.1,无差异曲线上的任何一点记为G0(V0)使政府(行业)在他的保留效应上。

图15.6.1 行业和政府之间的讨价还价

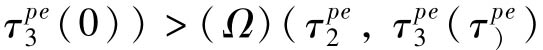

自然地,双方的收益都会增加,除非他们的无差异曲线是相切的。在谈判过程中为了获得效率,固定行业收益为V,可得G(t,-V)=W(t)+b[Π(t)-V]。当关税这个表达或等量时,效率可以获得。此时满足:

![]()

因此V是常数,并且出口利润受到当地关税选择的影响。称这样一个关税为“政治关税”,把他表示为tp。

在图15.6.1中,有一个内部解决隐含假设—政治关税的一阶条件为:

![]()

在这种情况下,政治关税是严格增加的。但是,由于这个情况没有提供进一步真知灼见,为明确起见,限制分析的情况,在此政治关税是非禁止的,这个等式需要b<1/2n。

注意政治关税只保证讨价还价过程的效率。相反,贡献简单的重新分配行业和政府之间的讨价还价剩余。当政府没有获得讨价还价剩余时,就只能获得它的保留收益G0,C可以表示为:

![]()

在这种情况下,游说只是一种工具,为寡头垄断行业从消费者那里提取盈余,此时均衡贡献仅仅补偿政府的福利成本,这个成本是由次最优关税创造的。相反,当政府获得谈判过程中整个盈余,寡头垄断行业只能获得其保留效用V0,C就表示为:

![]()

在这种情况下,游说只是一种手段,为政府从消费者那里提取盈余。

更加一般的情况是,均衡贡献在两个极端值之间。让α和1-α分别表示政府和行业的讨价还价力量,对于任意α∈[0,1],均衡贡献可以表示为:

![]()

到现在为止,已忽视了贸易协定的可能性。然而,在自由贸易协定中政治关税和均衡贡献的决定完全类似于前面的分析,除约束自由贸易协定成员国间关税为零。因此,在这种情况下,政府和行业会在对外关税之上讨价还价适用于从协定之外的国家进口。

(二)自由贸易区,对外关税和世界贸易流

一个自由贸易区就是一个在其成员国间消除所有贸易壁垒的协定。在这节中,分析了一个一般的自由贸易区的影响,它包括M≥2个成员,影响涉及其成员国均衡对外关税以及随之而来的对于世界贸易流通的改变。

随后,M表示根据自由贸易协定均衡评价的变量。为了方便分析,将国家分为两组:M∈[2,N-1]表示预期的自由贸易区的成员国,N-M为没有加入自由贸易区的国家。让tint和te分别表示政府对于来自预期的M-1个贸易伙伴国的进口关税和来自N-M个外部国家的进口关税。当不存在自由贸易区时,政府选择tint和te,在这种情况下,成本的对称性意味着均衡时tint=te=tp。相反,在自由贸易协定下tint=0而tc是自由选择的,在这种情况下,均衡时tc=tpM。因此,由于自由贸易协定的改变对应于约束为tint=0的均衡调整。

每个公司j在本国的销售量qj(tc,tint)由tint和tc同时决定,在q中采用的h,m和f分别确定以国内公司在本国市场的销售量,贸易伙伴国的公司在本国市场的销售量和外部国家公司在本国市场的销售量。简化符号,让 (tc)=qj(tc,0)和qj(tc)≡qj(tc,tc)分别表示在实施和不实施自由贸易协定情况下公司j的在本国市场的均衡销售量。[为滥用符号道歉,没有自由贸易协定时,指一种“外部”关税tc]。其他变量采用的类似符号还取决于关税。

(tc)=qj(tc,0)和qj(tc)≡qj(tc,tc)分别表示在实施和不实施自由贸易协定情况下公司j的在本国市场的均衡销售量。[为滥用符号道歉,没有自由贸易协定时,指一种“外部”关税tc]。其他变量采用的类似符号还取决于关税。

命题1 表明在形成一个自由贸易协定时成员国如何改变其对外关税。

命题1

一个自由贸易协定促使其每一个成员国对非成员国降低对外关税,降低得越多,自由贸易区就越大。

证明

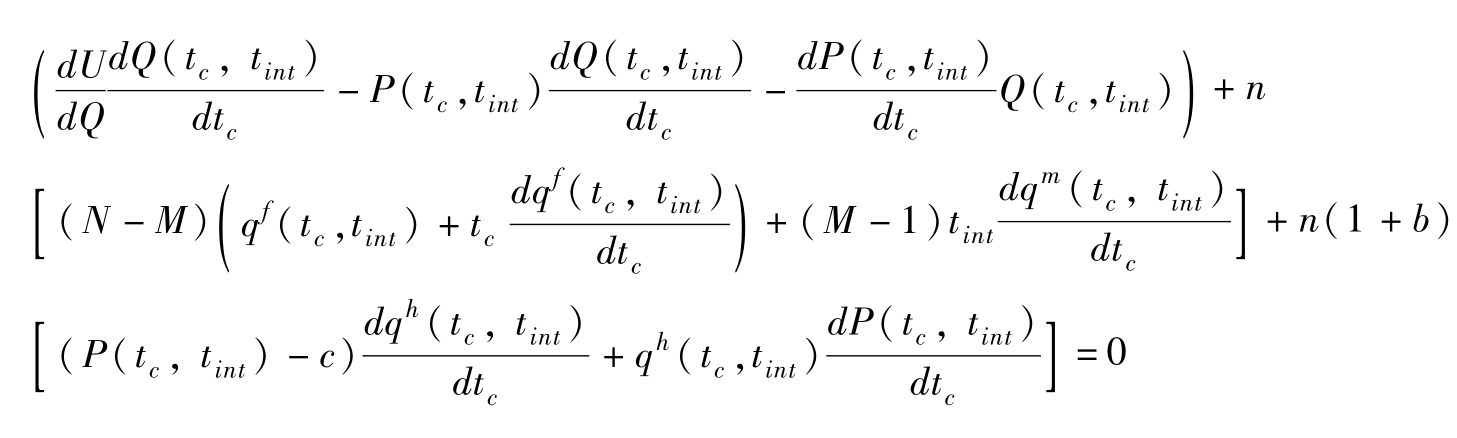

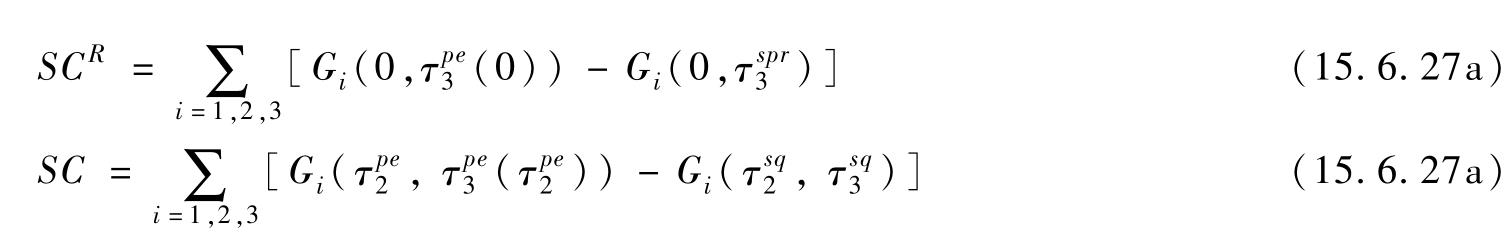

对于tc的一阶条件是:

使用来自附录A的表达(A1)(A2)(A3),由于dU/dQ=P,这个表达式可以重写为:

发展这个表达式,经过一些巧妙变化,可以得到:

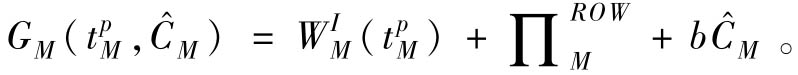

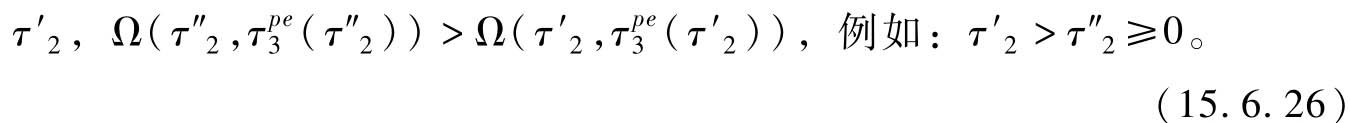

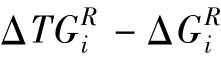

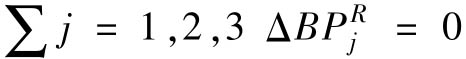

![]()

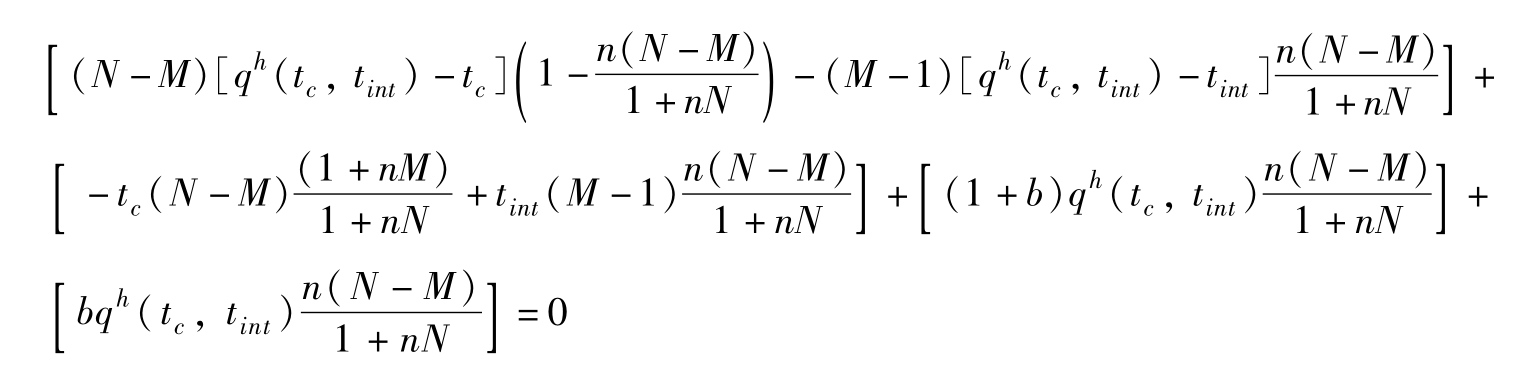

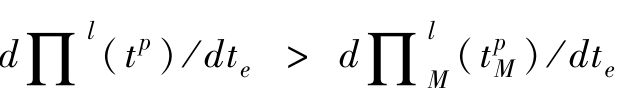

接下来,由于内部关税的外生下降导致外部关税下降,当且仅当:

![]()

从表达式(a3)看,如果

![]()

则(15.6.2)公式中的分子是正的,因而其分母是正的。

因为b<1/2n,不等式(15.6.3)认为,因此如果tint降低,对外关税将下降。

为了证明假设中的第二个观点,并以此作为将来的参考,把整治关税作为tint的一个函数。在没有自由贸易协定时,tint=te和(15.6.1)变成:

![]()

相比之下,在自由贸易协定条件下,tint=0和(15.6.1)变成:

![]()

理查德森(1993)和巴格维尔用一个完全竞争的框架获得了类似命题1的结果。他们强调,在一个自由贸易区条件下,分别是关税收入和职权贸易条件促使政府降低对外关税。弗瑞德(2000)和Saggi(2003)也获得了类似的结果,在一个寡占市场设定线性需求,但政府福利最大。这里,在一个类似的模型中,当涉及到政治经济时,认为其结果是可以保留的。

其实,政治经济势力实际上加强了命题1中提到的互补性关税。那是什么原因呢?第一,tc的提高把市场份额从国外公司转向国内生产者,增加后者的利润。然而,对于给定的tc贸易增加国内竞争并降低当地物价,从而减少国内公司的标价。因此,相对于其他条件,在自由贸易协定条件下,那些取决于从国外市场到国内市场的市场份额都会使国内企业产生较少利润。那就是,当利润从国外市场向国内工业转移时,自由贸易区降低了对外关税效益。这削弱了政府的边际激励,以提高te。

此外,注意,这个“战略效应”被政府的政治经济观点所夸大,因为较高的政治偏见促进作用获利,在确定关税时,加强了利润转移的动机。

进一步指出,增加当地物价,更高的tc使得消费者盈余转向生产者盈余,只要b>0在确定关税时他们起了更重要的作用;但对任意给定的tc时,自由贸易协定降低的国内本地销售,却不能更有效地提高国内公司利润。因此,自由贸易协定也会降低对外关税由消费者的盈余转给国内生产者盈余的效率。从而软化以及政府的边际“贡献”来刺激tc的提高。

在一般需求状况下,这个原因不值得考虑。特别是当[P(tc)-c]dqk(tc)/dtc>[PM (tc)-c]dqkM(tc)/dtc成立时,削弱贸易战略,在稳定条件下,P(tc)>PM(tc)成立,独特的需求结构相对于dqk(tc)/dtc来说dqhM(te)/dtc不是太大,相似的,如果qh(tc)dP (tc)/dtc>qkM(tc)dPM(tc)/dtc成立时,自由贸易区弱化了分配效应,在稳定条件下qh (tc)>qkM(tc)成立时,特殊需求结构条件下,相对于dP(tc)/dtc来说,iPM(tc)/dtc不是太大。

现在,因为这两个战略和分配的动机与政治参数b成比例,削弱这些保护主义势力下的一个自贸协定表明,在对外关税下降应该与参数b成正比等。命题2证实了这一点。

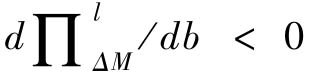

命题2:自由贸易区成员政府政治动机越强时,降低对外关税的程度较深。

证明:

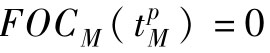

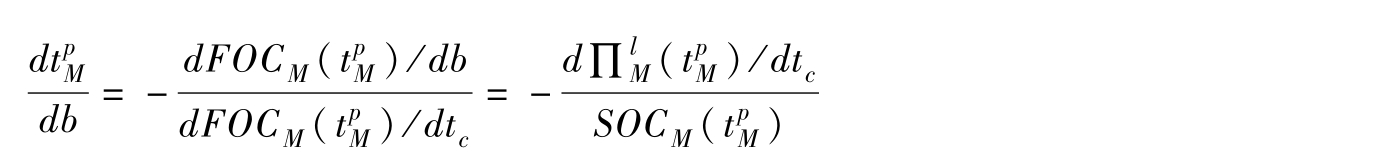

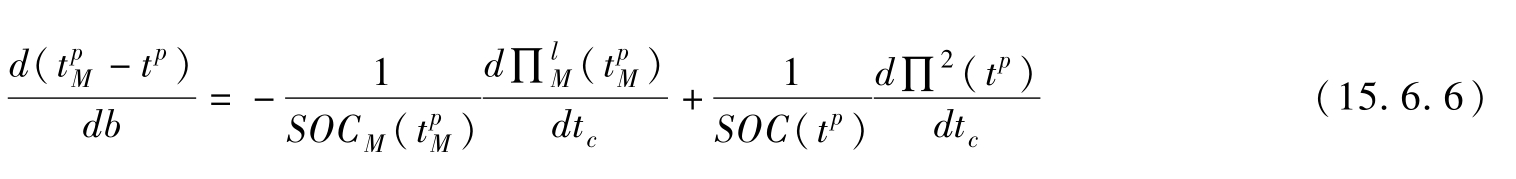

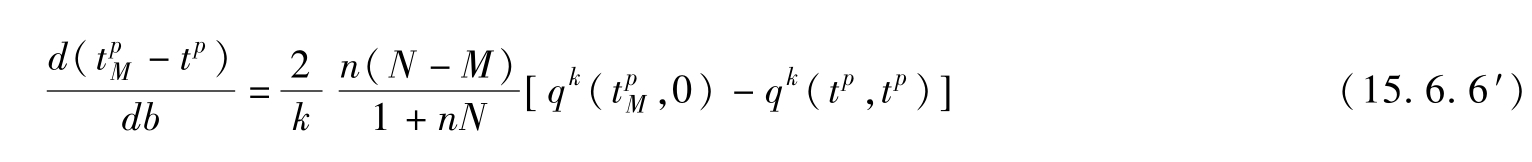

这个命题的观点可以用d(tpM-tp)/db<0来表示。设表达式(15.6.1)的左边为FOC(tc,tint),让FOC(tc)≡FOC(tc,te)和FOCM(te)≡FOC(te,0)。求得 的微分,可以得到:

的微分,可以得到:

其中SOCM(tpM)≡dFOCM(tpM)/dtc对于dtp/db.有类似的表达式。用这些表达式可以得到:

对于已经给定的t,从(15.6.1)A3可以得到SOCM(tc)=SOC(tc)=-k,其中,k>0是不变的。更重要的是,可以从企业的一阶条件得到qj(tc,tint)=[P(tc,tint)-cti],因此,个体企业利润j可以用πj(te,tint)=[qj(te,tint)]2表示。因此,用(A3),(15.6.6)可以重新写成:

qk(te,tint)是增长的。然后,根据定理1中的 <tp,由(15.6.6′)得到d(

<tp,由(15.6.6′)得到d( -

-

tp)/db<0。

命题2意味着,在一个自由贸易区下,尽管更容易受到特殊利益影响,但政府是倾向保护主义,他们更倾向于降低对外关税。

发生这种情况,是因为在增加国内市场利润时,自由贸易区使得对外关税的增长成效较小。同时,战略和分配方面也暗示出了这一点。所以,政府和寡头市场发现相对于以前,自由贸易区环境制定较低的关税是最佳的,但是,因为战略和分配方面的软化和政治参数b是成比例的,对外关税下降的幅度比b上升的幅度要大。

征收对外关税是影响自由贸易区贸易流的关键因素。从非成员国出口商的角度来分析,由两个相反方向的驱动因素:一个是可以免除政治集团关税的自由贸易区的严厉竞争;另一个是取决于对外关税减少的夸大市场。命题3表示后者是支配前者的。因此,自由贸易区产生了总体贸易创造。

命题3

自由贸易区产生了全球贸易创造:世界贸易扩大和非双边贸易流是减少的。更特别的是,自由贸易区对贸易流的影响有以下几方面的影响:自由贸易区的贸易流严格增长、自由贸易区成员和非贸易成员之间贸易流严格增长、自由贸易区非贸易成员的贸易流保持不变。

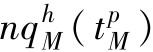

任意选区两个自由贸易区成员国家,一个国家向另一个国家的销售量从nqh(tp)变为 )。因为关税在以前和自由贸易区成立以后都是严格正的,从(A3′)(A3″)中,我们可以得到结论。

)。因为关税在以前和自由贸易区成立以后都是严格正的,从(A3′)(A3″)中,我们可以得到结论。

选取一个成员国家和一个非成员国家。因为自由贸易区外的关税不变,前者也不会向后者出口寡头市场商品。另一方面,从非成员国向成员国的出口量从nqf(tp)变为 。用(A.3′)和(A.3″),可以得到:

。用(A.3′)和(A.3″),可以得到:

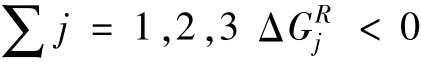

![]()

这个可以从 中得到。用(15.6.4)和(15.6.5)下面的这个不等式成立

中得到。用(15.6.4)和(15.6.5)下面的这个不等式成立

![]()

可以把不等式重新写为 ,因为在上述观点中qk(te,tint)是在增长的,这个不等式成立。因此

,因为在上述观点中qk(te,tint)是在增长的,这个不等式成立。因此

因为关税在自由贸易区外是不变的,所以这个结果一般情况下是成立的。

命题3中(i)(iii)是相对直接的,但是(ii)不同,(ii)支持一个假设,那就是自由贸易区可以组成一个贸易理论的可靠形式,尽管有不公平的特点。如果重新写(15.6.7):

![]()

影响非成员国进口的两个相对驱动因素变得更加清晰。第一个因素是(15.6.7′)中方括号的平方是正效应,而这个效应取决于对外关税,然而第二个因素是取决于不公平的负效应。在目前环境下,前者比后者更重要。总之,把对外关税看成外生定量,把自由贸易区转向其他领域。但是从(15.6.7′)中看到这些是一样的:如果保持对外关税定量。

(三)自由贸易形成的内生因素

迄今为止,考虑了自由贸易区的外生因素,现在讨论一下政府愿意执行自由贸易协定的条件。

一个自由贸易区影响政府两个因素:国家财富和政治贡献。在财富上面的影响是模糊的。另一方面,自由贸易增加消费者剩余,这是因为对内关税的消除和对外关税的降低。另一方面,较低的贸易壁垒趋于降低关税收入。自由贸易区对国内市场利润影响也是模糊的:在当地市场,贸易保护的降低产生了低利润;相比之下,对其他国家的免税则增加了出口利润。

这个模糊的优惠自由化的财富首先是被Viner(1950)提出来的,是一个很知名的理论。文中特别指出,给定自由贸易区的外生变量的影响需要建立在一个一个实例基础之上,就像在下面指出的,一旦我们严格分析那些潜在成员国政府想要执行的自由贸易协定,那个模糊影响就会消失。

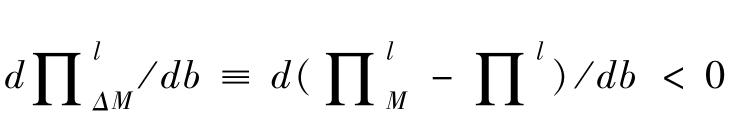

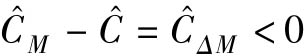

在指出这些之前,让YΔM≡YM-Y表示自由贸易区形成的随机变量Y的均衡变化。因为自由贸易区的政治关税的变化由政府政治偏见b决定,YΔM将取决于b。这个期望值就是在最优关税的时候Y的估计值。在那个特殊情况下,定义这个变化为

现在,就像Maggi和Rodriguez-Clare(1998)提出的一样,假定政府可以选择是否进入自由贸易区。在没有自由贸易协定的情况下,政府的均衡支出是G(tp,C^)=WI 。类似的,在给定自由贸易区的情况下,国家政府的均衡支出是

。类似的,在给定自由贸易区的情况下,国家政府的均衡支出是 假定政府支持参与自由贸易区,则:

假定政府支持参与自由贸易区,则:

![]()

相比之下,自由贸易区促进财富增长,则:

![]()

式(15.6.8)、式(15.6.9)的特点表明了当政府决定是否同意进入自由贸易区的时候,政府的政治性投机没有作出合适的动机。因为它不仅考虑了自由贸易区的财富影响,还考虑了由于协定而产生的贡献的变化。为了更准确地查明政治偏见是如何影响政府,从而使他有意加入自由贸易区的,一方面需要分析自由贸易区对贡献均衡的影响,C^ΔM。在自由贸易区下用表达式(2.5)和它类似的表达式可以得到

![]()

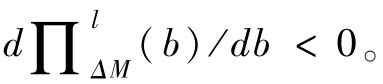

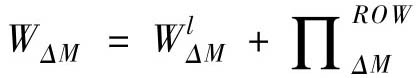

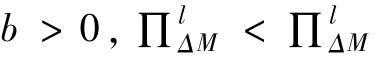

首先,考虑到那些由自由贸易区决定的寡头工业的当地利润的下降是如何受到参数b影响的。

定理1:自由贸易区使得国内工业当地利润减少的程度越大,政府的政治偏见就越大。

证明:定理中的观点可以写成 。因为参数b只是通过对政治关税的影响而影响当地利润的,我们可以得到:

。因为参数b只是通过对政治关税的影响而影响当地利润的,我们可以得到:

可以从命题2得到:dtp/db> /db和(15.6.11)们可以得到。从

/db和(15.6.11)们可以得到。从

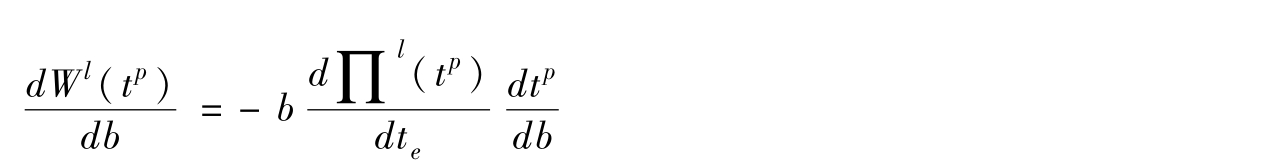

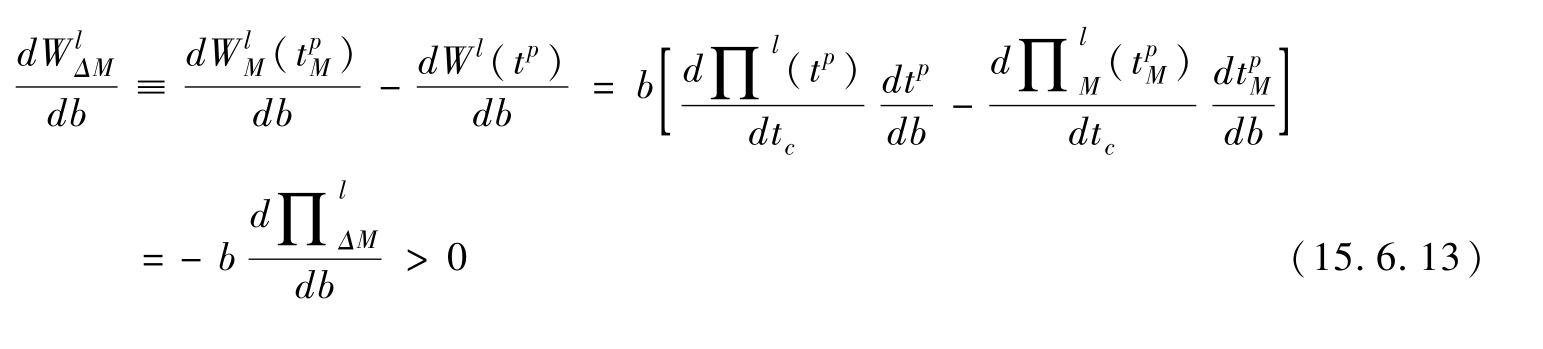

继续分析政府的政治偏见b通过对政治关税的决定的影响从而改变财富对自由贸易区的影响。

命题4:自由贸易区使得成员国的财富增长的越多,政府的政治偏见越大。

证明:自由贸易区对成员国的财富影响是 。因为自由贸易区没有改变本国在国外市场的国内利润,所以

。因为自由贸易区没有改变本国在国外市场的国内利润,所以

总是成立,但是,在同伴的市场的利润是增长的。然而,只取决于国外政治条件。因此,命题中都要求

总是成立,但是,在同伴的市场的利润是增长的。然而,只取决于国外政治条件。因此,命题中都要求 应该随着b的增长而增长。参数b通过对政府关税的影响而影响当地财富。因此,没有自由贸易区时,我们可以得到:

应该随着b的增长而增长。参数b通过对政府关税的影响而影响当地财富。因此,没有自由贸易区时,我们可以得到:

![]()

根据定义,政治关税满足一阶条件tc,dWI(tp)/dtc+b[d∏l(tp)/dte]=0,可以重新写(15.6.12)

一个类似的表达式在自由贸易区存在的情况下成立,因此得到:

其中,不等式从推论1可以得到。

命题4指出,当初的贸易扭曲程度越大时,自由贸易区的成员国的净财富利益就越大,因为在那种情况下,协定在调解这些扭曲中起的作用是很重要的。在自由贸易区下,这个效应是从策略软化和分配动机两方面来影响的,并且这两个方面都是与参数b成比例的。它组成了财富获得的一方面,不论是否b>0这个财富又增加了协议的模糊的财富影响。

现在估计C^ΔM是可能的,同时,分析政府参与自由贸易区的意愿。

命题5:自由贸易区减少了政府的收入。这导致了政府将不会支持减少财富的自由贸易区。然而,他会组织增长财富的自由贸易区的产生;任何个都会发生。 ,这证明:推论1指出,

,这证明:推论1指出, 。所以,对于任何

。所以,对于任何 和(15.6.10)中第一个方括号一定是负的。相似的,命题4中指出,。所以,对于任何

和(15.6.10)中第一个方括号一定是负的。相似的,命题4中指出,。所以,对于任何

(15.6.10)中第二个方扩号一定也是负的。因此

(15.6.10)中第二个方扩号一定也是负的。因此 <0。这个隐含着(15.6.9)左边比(15.6.8)左边的要大;因此,not-(15.6.9)⇒not-(15.6.8)。因为只有(15.6.8)成立时政府才支持自由贸易区,但是只有满足(15.6.9)自由贸易区才能产生财富增长,政府绝对不会支持那些减少财富的自由贸易区。

<0。这个隐含着(15.6.9)左边比(15.6.8)左边的要大;因此,not-(15.6.9)⇒not-(15.6.8)。因为只有(15.6.8)成立时政府才支持自由贸易区,但是只有满足(15.6.9)自由贸易区才能产生财富增长,政府绝对不会支持那些减少财富的自由贸易区。

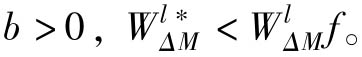

另一方面,即使自由贸易区会增长国家的财富,政府也会反对。在WΔM∈(0,- )时,这个才会发生,在这种条件下,(15.6.9)成立,但是(15.6.8)不会成立,因此,这个造成的损失足以让政府反对那些能产生财富增长的自由贸易区。

)时,这个才会发生,在这种条件下,(15.6.9)成立,但是(15.6.8)不会成立,因此,这个造成的损失足以让政府反对那些能产生财富增长的自由贸易区。

命题5指出,相比于社会最佳选择的情况,很少有环境使得自由贸易区受到支持。这取决于政治:因为政府总会补偿那些它创造的政策扭曲,不会内化这些扭曲。所以,政府忽视那些有关贸易扭曲软化的自由贸易的积极作用。

然而,政治不能把那些减少财富的自由贸易区转变为可实施的策略。那些潜在的贡献损失已经使政府留神小心,使得政府避免形成这种在减少财富的自由贸易区。实际上, <0,对于形成一个自由贸易区来说,提升财富不只是一个动机,也是一个必要条件。

<0,对于形成一个自由贸易区来说,提升财富不只是一个动机,也是一个必要条件。

命题5的一个潜在限制是在政府同意自由贸易区时GΔM>0,它通过游说支持或反对自由贸易区而避免了寡头市场,那就是,只有在给定贸易政权条件下政府才能游说市场。然而,即使工业游说支持或反对自由贸易区,命题的主要信息也是不会改变的。原因是,不论寡头市场是否可以从财富减少的自由贸易区内有所收益,它发现使得政府同意这个贸易协定的成本也太大了。在那种情况下,企业还得支付额外的(-GΔM/b)来使得政府同意自由贸易区。但是,这将使得企业有净支出(WΔM/b+∏ΔM),当WΔM<0它是负的。因此,减少财富的自由贸易区是不易执行的。相似的,当自由贸易区增加了国家的财富,对于寡头市场来说,劝说政府改变它的位置也不占优势。因此,增长财富的自由贸易区不是在所有场合而是某些场合才可执行的。因此,在命题5中允许寡头市场游说政府反对自由贸易区不会造成任何基本改变。对于这一点,把具体条件和证明留在附录里解释。

命题5,联合推论1,给我们一个完整执行自由贸易区的财富理论。命题5指出,政府只会同意那些能使本国财富增长的协议。推论1肯定自由贸易区授益了外部国家。因此,如果自由贸易区是有效的形成的,那么它将授益所有国家。

推论2:当自由贸易区形成后,所有国家都受益。

在目前这样的情况下,政府可以影响贸易条件,可以针对策略利用关税,由于受政治的影响,推论2看起来有点差异。然而,它是推论1中对外关税的减少的结果,这个推论使命题3得以产生,它也是对于保护的策略和分配动机的弱化,命题5的动力。

特别的,与Grossman和Helpman(1995)和Krishna(1998)开始讨论推论2。然而,那些作者都暗示自由贸易的有害性趋于升高,推论2指出,当对外关税的内生量被考虑时,有政治动机的政府只是从每个国家的财富为立足点选择那些有用的自由贸易区。

(四)自由贸易区和多边自由化

推论2指出,只要考虑到自由贸易区的稳定效应,建立多边贸易区应该被认为是有益的。如果他们损害了多边自由贸易协定,那么这些协定对世界贸易系统就构成了一个威胁。现在,来解释一些这种可能,分析自由贸易区成员国是怎么改变政府的意愿而支持多边贸易区的。

接下来的理论,定义多边贸易协定为一项在世界范围内消除贸易壁垒的协议。在多边贸易区就不会再有贸易政策的决定。所以,在全球自由贸易条件先也不会有政治贡献。因此,用字母“FT”表示在这种情况下的变量,在多边贸易区下政府的支出变成

就像在自由贸易区中的分析那样,政府在决定是不是支持多边贸易区的时候考虑国家财富和政治贡献。那就是说,政府当且仅当全球自由贸易促进自己均衡支出时才支持多边贸易区。

当国家不是自由贸易区的成员国时,这个条件可以写成: ,或者

,或者

![]()

在这种情况下,多边贸易区增加国家的财富:

![]()

![]()

因此,就像分析自由贸易区一样,当分析多边贸易区时政府不会选择正确的激励。所以,不论自由贸易是否会促进国家财富都会有一个没有效率的决定。但是政府并不想自由多边化。这两项限制在情况下成立。

(15.6.16)条件能够成立是因为左边和右边不同, 是严格正的。因此,这只是因为政治贡献上的损失,这个损失也是政府没有作出支持多边贸易这个有效决定而造成的。

是严格正的。因此,这只是因为政治贡献上的损失,这个损失也是政府没有作出支持多边贸易这个有效决定而造成的。

一个自由贸易区影响了政治贡献和国家财富。所以,它改变了政府制定关于多边贸易无效的决定的条件之一。在自由贸易区,这个条件变为:

![]()

条件(15.6.17)能够成立是因为左边和右边的不同 是严格正的。

是严格正的。

虽然有自由贸易协定,但政治经济因素构成了阻碍才不增长的多边贸易区执行的原因。然而,就像下一个命题表示的,自由贸易区降低了那些无效决定发生的范围。

命题6自由贸易区降低了政府阻碍通过多边贸易增长财富的这一参数的范围。

证明:在没有自由贸易区的情况下,政府阻碍了有利于增长财富的多边贸易区,所以,(15.6.16)条件成立;在自由贸易区下,则条件(15.6.17)成立。在任何一种情况下,每个条件的左边和右边的不同给出了政府作出这个无效决定的范围。因此,在没有自由贸易区情况下,无效的范围用 ,表示,然而在自由贸易区下变为当且仅当。因此,

,表示,然而在自由贸易区下变为当且仅当。因此,

时,自由贸易区缩小了无效范围,而这个条件在命题5中已被证明。

时,自由贸易区缩小了无效范围,而这个条件在命题5中已被证明。

命题6指的是,当评估一个贸易协定时,政府认为,其对国家的福利和政治捐款中,后者是引发低效的首要决定因素。不过,根据自由贸易区的战略和分配效应,可以通过诱导更低捐款来削弱“政治”在贸易政权中的决定作用。因此,为支持一个商会,在政府的标准中,福利增益相对于特殊利益更受到重视,政府努力使之达到更接近效率的标准。

命题6描述的规模效应取决于模型的参数,特别是政府的政治偏见(b)和议价(α)。假定N=(A-c)=10,M=2和n=1,C△M作为b的一个函数,对三种不同的值α(0,1/2 1)。正如数字显示其在减少政治捐款方面的作用,从而为决定支持m ta在减少效率低下,当b很低时几乎是不太相关,但随着b上升而增加。原因是贸易扭曲的减少和因此捐款的减少,形成一个自由贸易区后,是成正比的参数b(命题2)。此外,政府自份额讨价还价的盈余所得与其讨价还价的能力成正比,贡献减少与α呈正相关。

命题6描述的结果与所谓的“自行车理论”说明相似,这表明,今天的部分贸易自由化有利于将来的进一步自由化。据Staiger(1995)——理论初步形成——最初自由化是一个逐步的诱导具有特定行业技能的工人远离保护产业的过程。事后,这些工人失去特定行业技能,因此,他们在保护部门失去获得租金的能力,从而减少阻力,以进一步自由化。这里,在一个截然不同的背景下,可得到非常相似的推理:局部自由化(自贸区形式)降低特殊利益和作为实现进一步自由化的重要装置。

命题6也与马吉和罗德里格斯克莱尔(1998)改进的理论相关。他们确定在何种情况下,政府可寻求一项贸易协定,以避免低效投资决定,而政府不赔偿。在这里,贸易协议(自贸区形式)可阻止经济效益决定以及不就投资选择、但就阻挠福利完善商会。

相比之下,其他作者像征(1997)和克利(1998),在对进一步的多边自由化政治生存能力的优惠协定的效果评价时,发现结果与命题6呈鲜明对比。两种方法论因素可以解释这种差距。第一是优惠安排的对外关税效应,在这里它发挥了重要作用但并不在其框架内。此外,在征和克利的模式,私人代理(中位数选民在前者,垄断行业在后者)唯一负责确定贸易制度,但没有为政府留下任何的积极作用。在这里,相比之下,政府和垄断行业的互动用以确定每一个贸易体制下的政治平衡,在考虑贸易协定会如何影响政治平衡以后,政府将决定自己的命运。

Emanuel Ornelas通过分析得出这样的结论:政府加入自由贸易区后将降低其对外关税。关税减少促进了自由贸易区成员和外界之间更大的贸易流动,对后者的歧视体现在自由贸易区,这一创造的贸易一定对外部国家有好处,但成员国的福利在原则上、在一般性的安排上会降低。不过,尽管按其政治动机,政府只支持该自由贸易协定提高本国的福利,因此,当一个自由贸易区真正实施,每一个国家从中都有所得。此外,在多边基础上,在减少障碍以促进自由化方面,自由贸易区也能发挥作用,从而有助于铺平全球自由贸易。因此,自由贸易协议往往会在很大程度上有利于世界贸易体系,就像他们的“静”与“动”的效果一样。

然而,应当指出,在所提框架内,在地域文学的标准上,几个方面是程式化的。尤其在成本和需求中,该功效构成了公认的重要限制。举例来说,如果呈现显著非线性,对外关税可能不会随着自由贸易协定而降低。然而线性情况构成一个简单而自然的基准,它对建立一种假设是有用的。此外,对外关税随着自由贸易区的崛起,它也将受到制度规则的制约。毕竟,世界贸易组织会利用这些安排绕过以前关税约束和提高对外关税来排除成员自由贸易区。

三、多边贸易体系对区域一体化的影响

(一)相关的文献综述

自从关贸总协定1947年成立以来,世界贸易系统经历了重大的自由化进程,例如,制造业商品的平均从价关税已经从那时的40%降到现在的不到5%。近年来,世界各国通过持续的谈判保持了在多边水平上的合作——现在是在世界贸易组织的帮助下,世界贸易组织于1995年创立,并把关贸总协定扩展到了新的领域——一些国家已经越来越主动地参加到区域水平或者特惠水平的贸易自由化中了。结果,现在有超过200个的区域贸易协定在执行,其中一些目前正在进行全球范围内谈判。

就像Grossman和Helpman(1995a),Bagwell和Staiger(1999a)所指出的,这些分配的动机倾向于使得全球自由贸易——会最大化世界总的效率——不能够达到,即使是在一个充分合作的世界,原因很简单,因为一个在政治上有动机的政府不会仅仅把经济效率作为他们唯一的目标。在这样一个背景下,对于一个协定,这些国家之中的子集国家之间相互取消进口关税,就像它们参加特惠贸易协定中所做的一样,那么这个协定将会降低总的贸易壁垒,同时又会提高贸易歧视,前者的效应往往会提高总的效率,而后者则会降低总的效率。这两重相反的作用已经成为关于特惠自由化的未解决争议的核心。

一些作者认为,把一些组成特惠贸易协定的国家的对外关税作为内生给出看作一个习惯是不足的。毕竟,这些关税运用到各种不同产品的进口上的收益和成本一般是相互依赖的,并且这些相互依赖是很显著的。Richardson(1993)第一个指出了一个自由贸易协定将会诱使成员国降低他们的对外关税。Bagwell和Staiger(1999)把这种运用到不同产品进口的关税之间的积极的关系称为“关税互补”。Bond et al(2004)和Ornelas(2005)指出自由贸易区成员的对外关税的降低的幅度足以增强区域内国家和区域外国家之间的贸易。其他一些作者如,Krugman(1991),Cadotetal(1999),认为也可能存在促使对外关税更高的力量,特别是当一体化采取关税同盟形式时。Levy (1997)和Krishna(1998)分析了特惠贸易协定的成立是倾向于推动还是阻碍全球自由化的前景。有趣的是,Levy和Krishna运用的是很不同的分析框架,却得出了基本上一样的结论:特惠贸易协定会使得全球自由贸易不可行。因此,他们认为区域主义是多边自由贸易进程的“绊脚石”。

表面上看,这个结果看起来与Bagwell和Staiger的结论是不一致的。关于关贸总协定谈判规则效率的特点,他们认为遵循互惠原则的贸易谈判会得到一个有效率的多边贸易协定,从各国谈判政府的观点来看,只有在谈判遵循非歧视原则时才会得到。但是因特惠贸易协定本质上是歧视的,根据Bagwell和Staiger(1999a),“特惠贸易协定会对现存的多边系统的效率特点产生一个威胁”。

(二)Emanuel Ornelas关于多边贸易体系与自由贸易区的关系分析模型

大多数对于区域主义的分析是在没有多边合作的背景设置下进行的。这里则相反,考虑另一个极端,其中区域主义是政府在多边水平上充分的合作。这意味着将考虑这样一种背景设置,即多边关税用来最大化各国政府的联合收益。当不存在特惠贸易协定时,这条规则可以运用到所有关税;当有其中一部分国家参加一个特惠贸易协定时,这条规则则运用到仍然不受特惠贸易协定约束的国家的关税。

为了强调区域主义在多边合作这么一个背景设置下发生,第一部(它的目标是为了估计由特惠贸易协定引起的对全球福利从而对约束的冲击)只是简单地假设各国政府在给定他们的偏好的情况下,能够谈判出一个有效率的多边协定。在后边的第六部分,我们将研究跨各国的分配问题,在分析中介绍一个特别的谈判过程。

1.基本结构

考虑一个含有3个国家、N种商品的竞争的模型。为了突出贸易转移的可能性,我们做了一个“自然进口者”假设,在这个假设中,对于在这三个国家中的同一价格,自然进口者国家从另外两个国家进口问题商品。

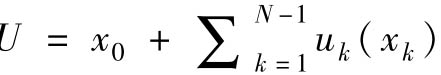

我们使用Grossman和Helpman(1994)所用的对偏好和技术的假设。消费者有拟线性目标函数,用 表示。所有的商品在规模报酬不变条件下生产,商品用x1,…,xN-1表示,需要劳动力和特定行业要素来生产,而x0则只需要劳动力。定义x0作为计价物,工资率设置为一个单位。在这种结构下,部门x0吸收了所有一般均衡类型的效应,有效地使得剩下的N-1个部门相互独立。这就可以使我们仅需集中分析其中的一个部门。假设在这样的一个部门自然进口者是1国,称为本国。

表示。所有的商品在规模报酬不变条件下生产,商品用x1,…,xN-1表示,需要劳动力和特定行业要素来生产,而x0则只需要劳动力。定义x0作为计价物,工资率设置为一个单位。在这种结构下,部门x0吸收了所有一般均衡类型的效应,有效地使得剩下的N-1个部门相互独立。这就可以使我们仅需集中分析其中的一个部门。假设在这样的一个部门自然进口者是1国,称为本国。

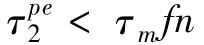

在I国,在分析中特殊部门所使用要素的所有者所获得的租金用 表示i= 1,2,3,其中pi表示i国的国内价格。该商品在i国的供给可以这样给出:Si(pi)=∏′i(pi),并且具有正的斜率,即S′i(.)>0,i=1,2,3。自然进口者假设要求对于任何p°有S1(p°)<Sj(p°),其中j=2,3。假设需求函数是跨国家对称的,且具有负斜率,即D(pi)=(u′)-1(pi),D′(.)<0,i=1,2,3。本国的进口由M(p1)=D(p1)-S1 (p1)决定,而Ej(pj)=Sj(pj)-D(pj)定义了j国的出口,j=2,3。进口函数M(.)是递减的,而出口函数Ej(.)是递增的,即,M′(p)=D′(p)-S′1(p)<0,M′j(pj)=S′j(pj)-D′(pj)>0。

表示i= 1,2,3,其中pi表示i国的国内价格。该商品在i国的供给可以这样给出:Si(pi)=∏′i(pi),并且具有正的斜率,即S′i(.)>0,i=1,2,3。自然进口者假设要求对于任何p°有S1(p°)<Sj(p°),其中j=2,3。假设需求函数是跨国家对称的,且具有负斜率,即D(pi)=(u′)-1(pi),D′(.)<0,i=1,2,3。本国的进口由M(p1)=D(p1)-S1 (p1)决定,而Ej(pj)=Sj(pj)-D(pj)定义了j国的出口,j=2,3。进口函数M(.)是递减的,而出口函数Ej(.)是递增的,即,M′(p)=D′(p)-S′1(p)<0,M′j(pj)=S′j(pj)-D′(pj)>0。

2.贸易政策工具和市场均衡

我们集中在进口关税,除去出口补贴。然而,在这里考虑不考虑出口补贴是不重要的,因为我们考虑的是各个国家合作地选择多边贸易政策。就像Grossman和Helpman (1995a)、Bagwell和Staiger(2001)所指出的,只有净关税,即进口关税减去相应的出口补贴,对于谈判才具有重要性。因此,每一个进口关税都能够被简单地解释为它相应的净关税。

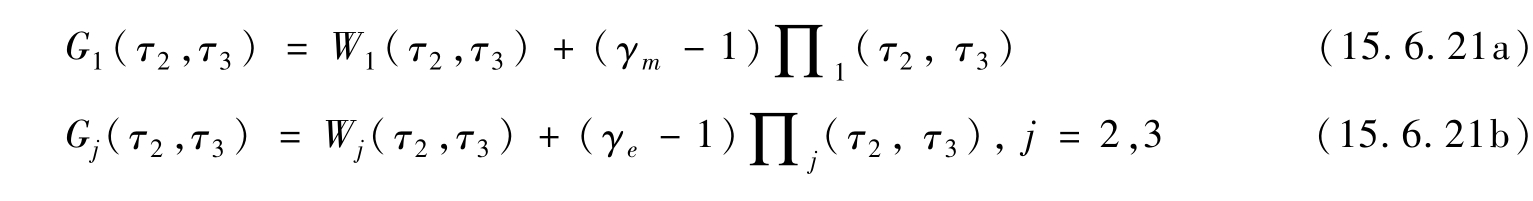

本国从j国进口的特殊关税用τj表示,这三个国家的联系价格的套利条件是:

p1=pj+τj,j=2,3

假设τj并不是极高。更进一步,市场必须是出清的,所以本地的均衡价格满足(运用套利条件):

![]()

其中,p^表示本国的本地均衡价格。

在目前的假设中,在理论意义上,没有一个国家是“小国”,并且存在从关税到价格的非完全传递。因此,如果本国增加对其他两个国家的任意一个国家的进口关税,那么它会造成本国的本地价格的上升,但是其增加值低于关税的上升的量。这可以从完全歧视的市场出清条件中得出:

![]()

使得dτi=0,则该表达式被重新排列为:

![]()

因为ρj(τi,τj)<1,当它提高τj时,本国将会改善它对j国的贸易条件。一个类似的表达式可以被推导出:ρi(τi,τj)≡əp^(τi,τj)/əτi。

3.政府的目标

按照Grossman和Helpman(1994)的意思,我们假设政府同时关心他们本国的国民收入和分配(政治)问题。然而,我们不像Grossman和Helpman所作的那样,建立模型来清楚地表示政府和游说集团的相互影响,而是采取一个降低了的形式来代表政府对于总福利和生产者剩余的权重的偏好。通过这样做,我们可以得到这样的解释,即对于生产着剩余额外的权重反映了政府对于来自于国内企业的游说活动的偏好。我们之所以采取这种更为简化的方式,是因为我们的研究不是集中在政治动机的来源,而是集中在产生的政策。

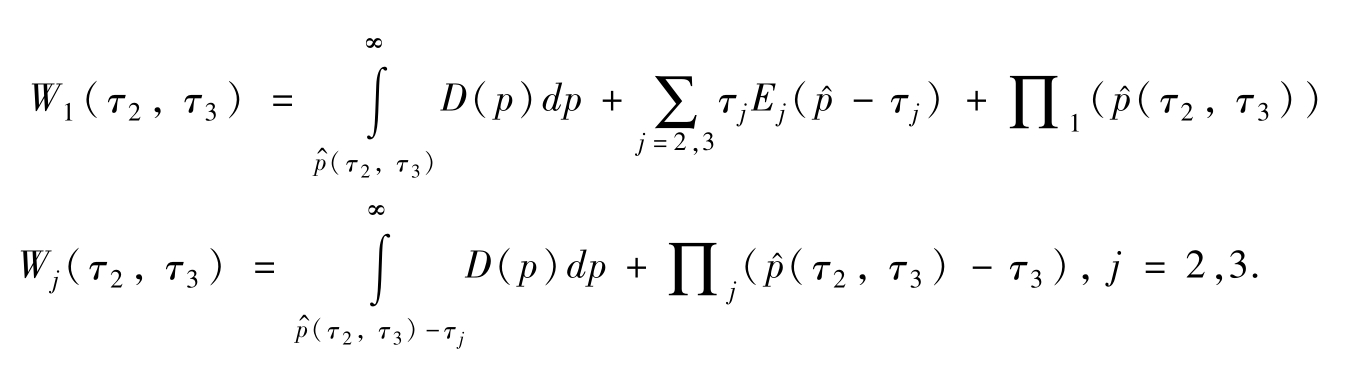

因此,政府的收益可以这样表示:

其中,Wi代表I国的国民收入,i=1,2,3,连续地,定义国民收入为本国的消费者剩余、关税收入和生产者剩余之和:

注意到分配同样的额外权重给生产者剩余,γe-1≥0,与两个出口国家政府收益一致。这不是重要的,这种假设主要是用来减少符号标志。相反,这些权重是明显不同于用γm-1≥0表示的本国对于生产者剩余的额外的权重的。这就允许了出口者和进口者的政治影响,从而使得权重各自都不相同。

(三)多边合作

在缺乏多边合作时,每个国家的政府实行的贸易政策从不考虑其给世界各地造成的后果。现在,在对国民福利的定义中,收入分配不发挥任何作用。在此背景下,全球自由贸易的世界最大福利,界定为各国福利之和,并因此充当我们的效率基准。就另一方面,因为政府有政治动机,其联合赔率不是最大限度的自由贸易。因此,即使成本转嫁低效率的单边政策压制多边合作,自由贸易将仍然无法实现。因此,从这个角度上讲将有改进国家(和世界)福利的余地,即使政府在多边层次上完全配合对方。在这方面,有一种潜在的“退而求其次”的角色,为优惠贸易协定。

这一讨论表明,政府的成本转嫁动机驱动效率是重要的,从而制作自己的政治动机,而不能压制多边合作,可以消除多边贸易协定。这样做,非合作均衡为基准是有用的。

1.非合作贸易均衡

在非合作均衡时,民间政府选择关税,以最大限度地增加其个人支出:

![]()

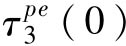

评价时,在平衡点,一阶必要条件(FONC)τn3特点,dG1(τ2,τ3)/dτ3=0,相当于

![]()

用方程(15.6.18)和市场结算条件,这个表达式可以写成:

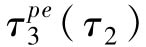

假定二阶条件得到满足,(15.6.22)式隐含国家的非合作关税在给定τ2时从第三国进口,记作τ3 n(τ2)。

四个不同因素形成 (τ2)。第一是政治,由于较高τ3引起国内物价上涨,有利于国内生产者。因此,如果国内生产者的政治影响力比消费者大,如果γm>1将有更多的保护针对第三国。这种影响反映在(15.6.23)式还说明,由于γm的给出,于是国内能够更有效地诱导其输出的保护作用较大。

(τ2)。第一是政治,由于较高τ3引起国内物价上涨,有利于国内生产者。因此,如果国内生产者的政治影响力比消费者大,如果γm>1将有更多的保护针对第三国。这种影响反映在(15.6.23)式还说明,由于γm的给出,于是国内能够更有效地诱导其输出的保护作用较大。

2.合作贸易均衡

现在描述一个多边合作的贸易均衡。正如Grossman和Helpman(1995)假设政府可以讨价还价,效率超过其贸易政策。这说明各国收入分配与关税无关,由于随后的合作平衡带来一套只是最大限度的关税政府的联合这套政治效率关税,从而满足

![]()

(15.6.22)式中,FONC特点τ3pe可以书面评价时,均衡价格为 ^。

^。

![]()

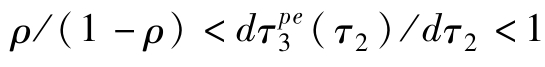

假定二阶条件是满足(在下一节我们提供了条件,以确保它),(15.6.24)式含蓄地界定了对于任何给τ2政治效率关税对第三国的影响τ2,τ3 pe(τ2)。

(四)多边合作条件下的区域一体化

完全的贸易协定限制了其成员可利用的贸易资源,从而影响到多边谈判的结果以及其福利。现在可以分析这些影响。首先说明如何在一个多边合作平衡的条件下,改变一种产品的进口关税如何影响替代资源的进口关税。从此,指定国家2为本国的潜在伙伴,国家3代表在外的国家。因此,研究 的作用。

的作用。

命题1 如果本国对进口国2的关税(τ2)下降,其对进口国3(τ3)的关税也下降,尽管程度较轻。具体来说, 。

。

命题1概括总结了在非合作和合作环境中表现出来的关税互补效应。首先假定,其他的一切都为常数,τ2下降,S2增大,同时降低s1和s3。较低的τ2使得在政治上得到了从全国2生产者的支持,较高τ3则更有效,同时减少了3国生产者的反对。最后这两种效应相结合。

τ3所产生的对进口货量低效率是不受τ2变化影响的。相比之下,由于贸易歧视使得τ2的变化改变了效率。在τ2较低时,增加τ3促进供应者的成本从低到高的变化,放大了贸易转移效应。

总结优惠贸易协定的福利影响,命题1表明,如果替代进口来源适用的关税保持固定,进口将减少,世界福利下降,这是消除关税的原因之一。命题2表示,在多边合作的环境下,对替代进口品适用关税引起进口减少,这是消除关税的原因之一。下一命题表明,这确实是如此。

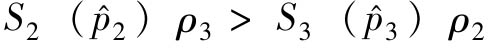

命题2 当国家选择多边贸易政策合作,与国家2形成PTA,τ2=0,其针对进口国3的对外关税降至 ),根据这一套新的关税表明,全球福利的提高:Ω(0,

),根据这一套新的关税表明,全球福利的提高:Ω(0,

![]()

从命题2中看到,通过PTA,全球福利水平得到提高。

因此,而具有固定对外关税的PTA降低了总体福利,命题3表明,关税互补下产生的多边合作扭转了这一局面:在满足不等式15.6.26的条件下,PTA的产生使得对外关税下降从而提高了全球效率。结果如下:通过降低关税并对外开放,贸易歧视得到缓和,同时促进贸易自由化的水平,这种贸易自由化的水平在政治上是不可行的。在此期间,贸易多样化使得这种低效率有所缓解,贸易创造带来的利益有所增加。结果,在严格的非歧视条件下所不能得到的全球福利水平在区域一体化的条件下得到满足。

从规范的角度来看,这个结果支持了关贸总协定的第二十四条,这一条款要求PTA中的国家逐渐降低关税,以下的命题表明,在内部自由化程度更高的情况下,PTA的形成对世界福利更为有利。

命题3 当这些国家选择多边贸易政策合作并与国家2形成了PTA组织,则在这个组织中,随着内部自由化程度的提高,总体效率是增加的。

对于任意的

命题3表明,一旦考虑到对外关税大的变动,任何内部自由化都是有利的,并且内部的自由化程度越高,其总体效果越大。因此,如同关贸总协定的24条建议的一样,如果贸易集团被完全放开,那么区域一体化将最大程度上有助于经济效率的提高。

政治经济因素是如何影响前面的结果的,这也值得分析。毕竟,全球的自由贸易是不可能通过多边合作实现的,正是因为政府对保护主义压力的回应。但正如命题5所看出的,政府对进口竞争部门的反应越大,关税互补效应的效果越大,反过来说,更有效的区域一体化会更好地促进经济效率的提高。

命题4 当国家选择多边贸易政策的协调,在进口品竞争的产业决策中影响得到加强,如γm所表示的:提高政治效率的关税、深化关税互补效应、强化PTA对总体经济效率的积极影响。

近几年,在政策圈中的新闻评论中常听到的保护主义的影响力越来越大,从而阻止了政府为提高全球贸易自由化的程度而进行的多边贸易谈判的趋势,这不利于多边贸易体系的发展。不过,即使这种评价是正确的,这种趋势带来的不利后果将至少部分抵销区域一体化的效果。正如命题5所表明的,当政府对于进口竞争国家的利益反应比较强烈时,优惠贸易协定的正面效果更大。

在这种情况下,去除τ2,意味着政府将要降低τ3,这不仅是因为互补性关税,而且还因为最惠国规则要求对进口国3的商品征收比政府预期更高的关税,这将增强优惠集团政策对全球福利的有利影响。如果,我们得到

。在这种情况下,因为互补性关税,虽然政府仍然想降低τ3,对于PTA来说,他们将不受最惠国待遇要求,τ3降得低于政府预期的约束。最后这一力量将减少政府降低τ3的动力,因此也有利影响贸易区对全球福利。总体而言,本次论述表明,从全球经济的角度来看,当在不存在PTA,最惠国待遇的规定具有约束力和强制执行的情况下,一个集团的成员可提供重要信息。

。在这种情况下,因为互补性关税,虽然政府仍然想降低τ3,对于PTA来说,他们将不受最惠国待遇要求,τ3降得低于政府预期的约束。最后这一力量将减少政府降低τ3的动力,因此也有利影响贸易区对全球福利。总体而言,本次论述表明,从全球经济的角度来看,当在不存在PTA,最惠国待遇的规定具有约束力和强制执行的情况下,一个集团的成员可提供重要信息。

就另一方面,PTA,自由贸易区或关税同盟,是关键性的最终结果。关税同盟不同于自由贸易区,从自由贸易协议中,关税同盟的成员必须统一对外关税,而自由贸易区的成员必须执行原产地规则。但是,在目前的模式下,每一商品都是从其他两个进口国进口的,所以无论是自由贸易区或关税同盟下的对外关税均等都是多余的。也许正因为统一的对外关税,往往假定自由贸易区成员中比关税同盟更容易设定对外关税。这个问题对于分析PTA对全球福利的影响无关紧要,因为这里的多边合作意味着对外关税的设定都如同等式15.6.24中所描述的一样。PTA的类别影响了跨国区域一体化在政治上的可行性和福利分配,针对这一点在下一段讨论。

(五)区域一体化的分配效应

如果研究区域贸易集团如何跨越国家影响福利的分配,首先应注意到一个区域贸易集团可能改变在多边谈判中该地区的平衡。改变国家的谈判立场,没有对平衡分配和福利总额产生影响,但它们对影响福利跨越国家分配具有重要的决定作用。

首先研究在哪些条件下优惠协议“在政治上是可行的”。(即在何种条件下的潜在成员国政府将愿意组成集团)为了简便起见,我们只考虑二元的情况下,国家要么以内部零关税形成PTA,要么不形成PTA。然后,我们分析在政治上可行的优惠贸易协定对分配的影响。最后,本部分从更广的角度讨论这一结果。

1. PTA的政治可行性

为了表明如何形成一个跨国家影响福利收益分配的多边合作,我们作出了一个政府的多边谈判纳什讨价还价模型,政府从合作分配盈余。PTA影响报酬分配有两种方式:首先,它强加给成员国内部关税约束改变了政府的能力;第二,优惠协定改变政府所保留的报酬。也就是说,如果获得多边谈判破裂,他们将采取什么行动。以代表在没有贸易协定的情况下,国内对来自country j的关税。同样,让 表示对来自进口国别3的进口品的关税,国别3与国别2建立了PTA组织,但没有多边合作。因此,政府i在形成或不形成PTA组织情况下的保留盈余可以用

表示对来自进口国别3的进口品的关税,国别3与国别2建立了PTA组织,但没有多边合作。因此,政府i在形成或不形成PTA组织情况下的保留盈余可以用 和

和 分别表示,i=1,2,3。反过来,在形成或不形成PTA组织情况下的总盈余可以分别表示为:

分别表示,i=1,2,3。反过来,在形成或不形成PTA组织情况下的总盈余可以分别表示为:

下面重点研究对称议价能力的情况。因此,在形成或不形成PTA组织情况下政府i的总盈余分别为:

在形成PTA组织的情况下政府i的净增益是。将

定义为Gi形成PTA组织后的变化。最后,将

定义为Gi形成PTA组织后的变化。最后,将

定义为政府i的变化,并不是源于

定义为政府i的变化,并不是源于

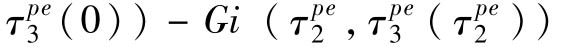

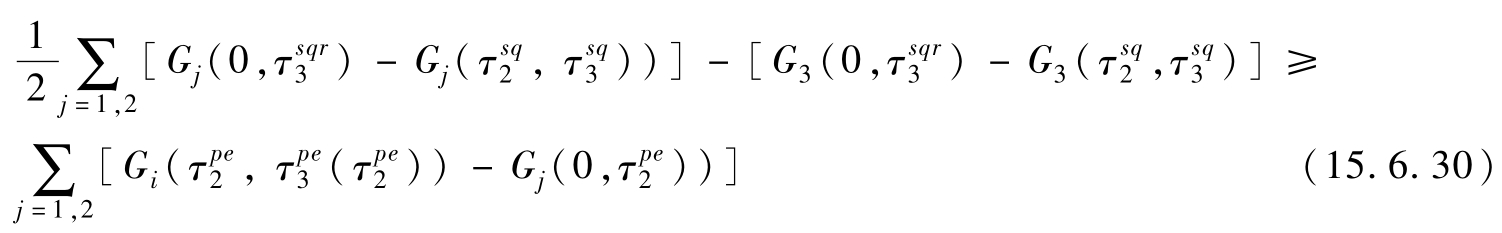

我们认为如果国家1和2之间的关联收益增加,那么一个PTA组织在两国之间是具有政治上可行性的:

![]()

通过方程15.6.27和15.6.28的表述,不等式可以重新写为:

上式表明只有当国家1和2之间的平均的关联收益增加,那么一个PTA组织在两国之间才有可能。

为了知道这在哪些条件下是可能的,我们首先需要描述在有无PTA组织情况下的政权现状特点。一种自然的做法是假设:在没有贸易协定的情况下,政府遵循他们的最佳单边政策,也就是说,他们选择“纳什”多边关税。根据这一办法,必须界定如果多边谈判破裂,PTA政府将如何选择对外关税。起初,人们认为他们会选择共同的对外关税。我们假设在整个分析中,只有在PTA组织存在的情况下,这种协调贸易政策才是可能的。

PTA政府选择纳什均衡下外部独立关税时的情况是非常不同的。在这种情况下,模拟表明,对于PTA,满足条件时的任何设定参数都是政治上不可行的。

因此,在缺乏多边合作的情况下,如果成员国政府选择对外共同关税,优惠协议可以提高其成员在多边舞台中的谈判地位,使其足以在政治上可行,客观地来看,在关税联盟,而不是在自由贸易区中,各国政府协调对外关税,那么这一结果表明,在环境与深层次的多边合作中,我们希望看到国家主要形成关税联盟。

2.一个政治上可行的PTA的分配效应

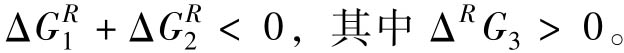

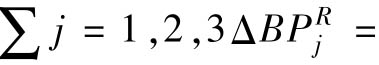

现在,可以分析一个政治上可行的PTA对社会福利的影响。我们首先注意到的是,如果政治的可行性标准得到满足,那么贸易集团必然损害其外部的政府的利益。在不等式16的两边加上ΔG3 R+ΔBP3 R,得到:

从表达式14和15中 。由于PTA偏离政治效率均衡,得到,

。由于PTA偏离政治效率均衡,得到, 。因此,这意味着:

。因此,这意味着:

![]()

尽管有了这些明确的影响,但对一个政治上可行的PTA对国家福利的影响没有那么简单。为分析这些影响,我们首先说明,

根据多边合作,在政治上可行的PTA增加其成员国的联合福利,降低了组织之外国家的社会福利。这说明任何政治上可行的优惠贸易协定引起组织内福利增加,但减少组织之外国家的福利。推理如下:

新的关税水平导致PTA增加3国政府的福利,所以 。如果这些国家的政府都愿意组成PTA,那么这项安排对增加其在多边谈判中的谈判立场是不够的,所以。现在,从引理3中可以得到(或直接从证明命题6),由于新的关

。如果这些国家的政府都愿意组成PTA,那么这项安排对增加其在多边谈判中的谈判立场是不够的,所以。现在,从引理3中可以得到(或直接从证明命题6),由于新的关 税不大于

税不大于 ,才改变了国家3的福利。在结果中加入

,才改变了国家3的福利。在结果中加入 ,并回顾

,并回顾 0,那么,我们觉得在其他的国家中福利变化是

0,那么,我们觉得在其他的国家中福利变化是

![]()

相比之下,自世界福利扩大(命题三),国家1和2的联合福利因PTA而导致的改变不少于的Z>0。

这一结果表明,因为他们的政治动机,政府不会将自己的国家置于有害协议。正好相反,尽管政府的偏好和国家的福利不同,当政府加入PTA时,有利于整个国家,政府才有意愿加入PTA组织。但是,这种好处牺牲了协议外国家的利益。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。