一、长三角地区石油化工发展的现状

1.行业规模、分布及在制造业中的地位

由于在我国的工业统计分类中没有单列石油化工行业,我们用石油加工、炼焦及核燃料加工业和化学原料及化学制造业两大行业替代;统计数据主要采用全国第一次经济普查数据,并以2004年为时点分析长三角地区石油化工行业的发展状况。

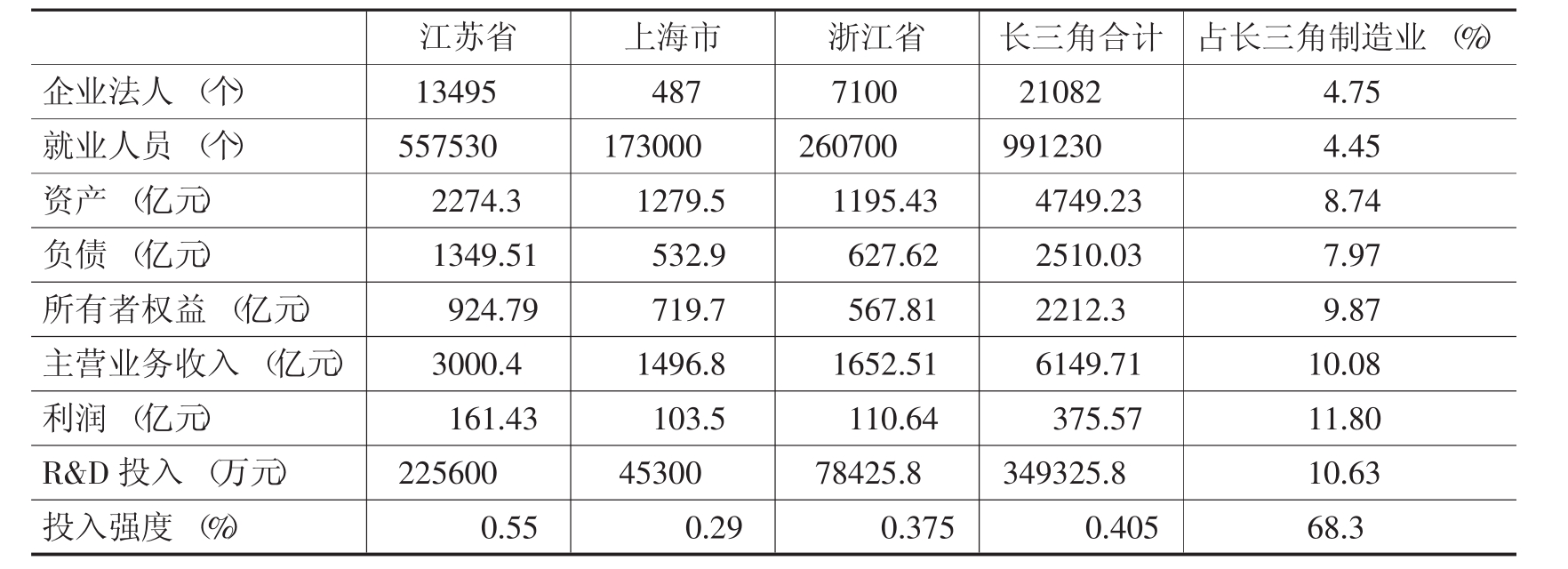

通过测算显示(见表14-1),目前,长三角地区的石油化工行业拥有企业法人单位21082家,职工近10万人;拥有资产总额4749亿元,所有者权益2510亿元。2004年石化企业主营业务销售收入达到6149.7亿元,实现利润375.6亿元。

从两省一市的分布看,长三角地区的石油化工行业主要集中在江苏省,其次是浙江,上海居第三位。江苏省的石化企业个数和职工人数分别占长三角地区的64%和56%,资产总额、主营业务收入和利润分别占长三角地区的48%、49%和43%。

在长三角地区的制造业中,石油化工已成为重要的支柱产业,其拥有的资产、实现的销售收入和利润分别占到制造业的9%、10%和12%。

表14-1 长三角地区石油化工行业经济状况(2004)

资料来源:根据全国第一次经济普查长三角两省一市公布的数据计算整理。

2.主要产品和企业生产能力

目前长三角地区的原油年加工能力为5000多万吨,大约占全国的1/4。2004年实际完成的原油加工量为5073.5万吨,其中上海为1816.4万吨,江苏为1657.1万吨,浙江为1600万吨。作为石化行业主要产品的乙烯,主要集中在上海和江苏两地生产,总产量177.36万吨,占全国乙烯产量629.9万吨的28.2%。长三角地区的化纤产量合计达到984.1万吨,占全国化纤总产量的69.1%,是我国化纤产品的主产地。此外,农用氮磷钾化肥产量517万吨,约占全国化肥总产量的11.6%。

长三角地区的石化企业规模大,大型企业较多。从2004年销售收入看,最大的企业是浙江镇海炼油化工股份有限公司,实现420亿元的销售额;位于江苏南京的扬子石化公司和金陵石化公司主营业务收入分别为333.7亿元和268.2亿元;合资企业中国石化仪征化纤股份有限公司实现销售收入为124.9亿元。中国石化上海石油化工股份有限公司,是中国最大的集油、化、塑、纤为一体的综合性石油化工企业之一,也是目前中国最大的乙烯和腈纶生产商,同时还是中国重要的成品油、合成树脂和合成纤维生产企业之一。至2004年年底,已具有年加工原油880万吨,年产乙烯85万吨、成品油和化工品510万吨、合纤原料和合成纤维138万吨、合成树脂95万吨的生产能力,并拥有独立的公用工程、环境保护系统,及海洋、内河、铁路、公路装卸设施。

3.技术研发实力和水平

比较而言,长三角地区石化行业的研究与开发(R&D)实力在全国较强。2004年全地区石化行业的R&D投入达到34.9亿元,全国合计为94.3亿元,占37%;石化行业研发投入强度(R&D与销售收入之比),全国平均为0.39,长三角地区平均为0.41。在长三角地区的制造业中,石化行业的R&D投入总额占整个制造业的10.63%,与产出比重大体相当,但投入强度要低于制造业整体水平,仅相当于制造业投入强度的68.3%。

长三角地区石化企业注重自主科技创新,研发成效显著。以上海石化为例,该公司近五年创造的发明专利达219件,这些自主创新技术不仅大大提升、拓展了油、化、纤、塑各类产品的开发深度和使用领域,而且在节能降耗方面创造了许多国内第一、国际先进;这219项发明专利,通过技术创新降本增效达9.2亿元。以往,石油裂解后产生的中间产品主要为制造化纤、塑料服务,其余许多作为燃料使用,原油利用率最高只达到70%左右;如今实现炼油、化工互相支持,资源相互利用,并贯穿一系列创新技术的运用,尽量将所有的中间产品资源“吃干榨尽”,原油利用率指标因而节节攀升,目前所购进原油的95%都转化为商品出售,只有4%作为自用燃料,加工过程中的损耗下降到1%,这一指标在我国石化系统名列前茅。最近由企业科技人员在消化、吸收基础上自主创新开发的世界级规模80万吨PTA(精对苯二甲酸)装置成套技术,通过科技部验收,达到国际先进水平,它标志着我国成功打破国外技术垄断,在重大成套化工技术装备国产化方面取得了突破性的创新成果。据介绍,仅此一项成套技术,就包含了15项专用技术和3项发明专利,可为企业直接节省专利引进和设备投资费约3.3亿元。[1]

4.经济产出效益

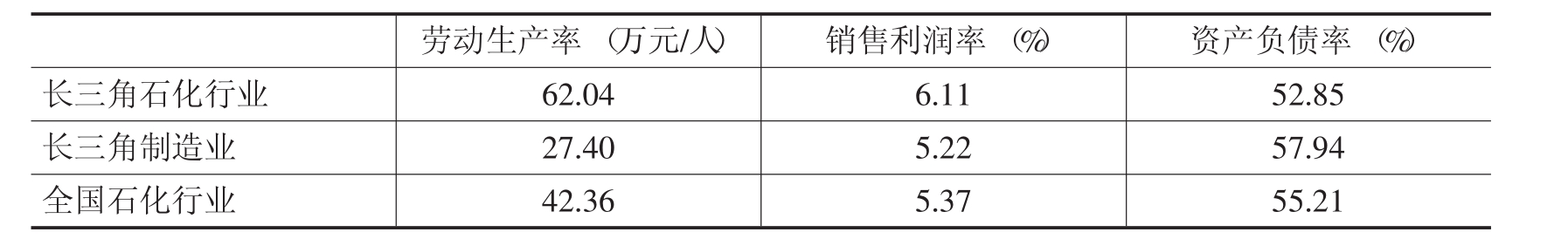

主要考察劳动生产率(主营业务收入/从业人员)、销售利润率(利润额/主营业务收入)和资产负债率三个指标。测算结果显示(表14-2),长三角地区石化行业的劳动生产率和销售利润率不仅高于本地区制造业平均水平,而且大大高于全国同行业平均水平。劳动生产率人均高出全国近20万元,高出制造业一倍以上;销售利润率分别高出全国同行业和长三角制造业0.74和0.89个百分点。相反,石化行业的资产负债率仅为52.85%,既低于全国同行业,也低于本地区制造业平均水平。

表14-2 长三角地区石化行业经济效益比较(2004)

资料来源:根据全国第一次经济普查长三角两省一市公布的数据计算整理。

5.产业集聚与石化园区建设

在长三角地区,石化行业不仅企业规模大而且空间集中度高,如江苏南京地区原来就有扬子石化、金陵石化、南化公司和仪征化纤4家特大型石化企业,这种众多特大型石化企业在同一区域内的集聚在全国尚无二例。长三角地区石化产业发展的突出特征,是依托石化园区打造石化产业链,形成不同特色的产业集群。目前我国石油化学工业园区中国家级石化基地有两家均在长三角地区,它们分别是上海化工业区和南京化学工业园区,省级以上的园区有50家,沿江沿海的化工园区有几十家,在建的和成型的有近300多家。全国63家石化工业园区,其中长三角地区就占32家。

上海化工区位置优越,交通便利,有效地管理以及地方政府的支持,吸引了世界著名的巴斯夫(BASF)、拜耳(Bayer)、BP等众多跨国公司落户,特别是其“一体化”的建设理念,成为长三角地区化工园区建设的龙头。上海天原入区前的19万吨氯气只能年产30万吨聚氯乙烯,但在园区实现生产一体化后,副产品氯化氢又可生产30万吨聚氯乙烯,一份原料生产出两份产品,园区的一体化优势尽显无疑。江苏省南京化学工业园区东接仪征化纤,西邻扬子石化,雄厚的产业基础为其提供了腾飞的平台,园区发挥区内乙烯、醋酸等上游产品的资源优势,通过与国际资本嫁接,积极向中下游产品延伸配套,重点发展医药化工、新型材料、精细化学品等石油化工延伸产品和高附加值产品,使南京地区的化工产业实现由重化工业占主导,向高技术含量、高附加值化工产业转变,并力图以扬子石化为核心打造世界级石油化工产业基地。浙江省宁波石化工业园区气魄宏大,规划面积达80km2,乙烯达到150万吨,并从化工下游产品向上游产品推进。

6.石化行业和企业在全国的地位

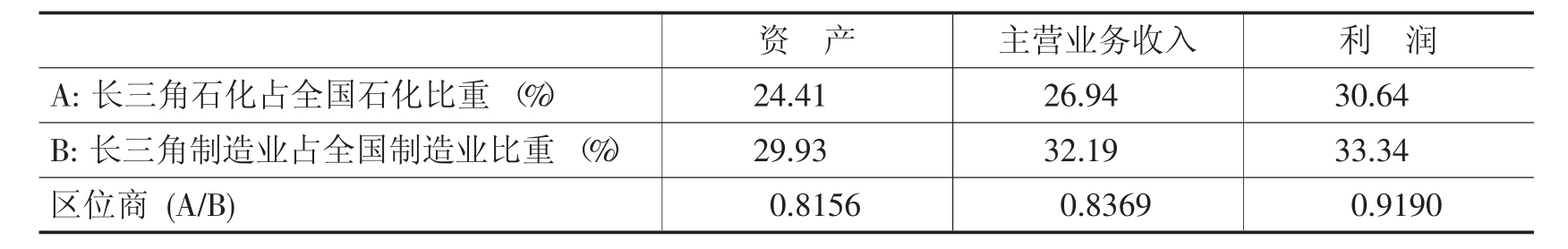

从资产总额、主营业务收入和实现利润三个主要财务指标看,长三角地区的石化工业分别占全国石化工业的24.4%、26.9%和30.6%,可见其地位举足轻重。但相对于制造业整体而言,长三角地区石化工业的区位商并不高,三个指标的区位商均小于1(表14-3),表明石化工业的地理专业化特征不十分显著。

表14-3 长三角地区石化工业区位商(2004)

资料来源:根据全国第一次经济普查长三角两省一市公布的数据计算整理。

根据中国化工企业管理协会、中国化工情报信息协会联合发布的2004年中国化工企业500强名单,名列榜单前三名的企业均在长三角地区,它们分别是中国石化镇海炼油化工股份有限公司、中国石化上海石油化工股份有限公司、扬子石油化工股份有限公司。这也说明,长三角石化企业在全国具有较强的竞争优势。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。