10.1 中国中小企业发展的历史回顾

我们是社会主义国家,虽然企业存在的时间很长,但我们社会主义企业形成并不很长。下面从我们社会主义的企业形成说起。我国的中小企业的发展分为两大阶段:

10.1.1 传统社会主义中小企业的萌芽、形成和发展

新民主主义革命时期的公营企业的形成与发展,是我国传统社会主义中小企业的萌芽时期。这个时期,为了支援战争,打破封锁,公营企业得到较快的发展。土地革命时期,公营企业都是利用手工操作的小规模的自给工业;抗日战争时期,由于根据地的建立与扩大,公营企业迅速发展起来;解放战争时期,公营企业有了进一步发展。

从1949年新中国成立到1956年基本完成社会主义改造为中小企业形成期。这时的中小企业形成分两部分,一部分为改造私人资本主义,一部分为改造个体手工业。从1950年开始,将私营工业企业纳入国家资本主义的轨道;从1954年开始,国家有计划地实行公私合营,1955年前主要进行单个企业的公私合营,1955年底开始了全行业的公私合营。对个体手工业和小商小贩的改造,主要是引导他们走合作化道路,逐步把个体经济改造成社会主义集体经济。手工业的改造分为三阶段:组织手工业供销合作社;组织手工业生产合作社;成立合作工厂。

1952~1978年党的十一届三中全会召开前为传统社会主义中小企业发展时期。经过三年国民经济恢复时期,我国开始进入大规模的有计划的经济建设时期。“一五”时期,国家直接经营管理企业的体制已基本形成。国家对企业越管越多,越管越死。1957年11月,经国务院会议通过三个文件,给地方和企业下放一定自主权,但不久因宏观管理失控而取消。这个时期“三年大跃进”,中小企业遍地开花,剧增了14万多个。1961年开始了为期5年的大调整,大约有16万个中小企业相继关闭。1964年试办托拉斯,这是工业管理体制改革的一次尝试,取得了比较好的经济效益,但到1966年“文化大革命”开始,先后被撤销。

10.1.2 改革开放以来的中小企业发展

1978年12月,党的十一届三中全会之后,中国开始了全面推进经济体制改革并对外开放。20年来,中国经济体制发生了深刻变革,所有制结构出现了多种经济形式,国民经济出现了全面增长的繁荣景象。这个时期的中小企业发展特别迅速。1978~1997年的20年中,全国乡及乡以上工业企业由34.8万个发展为53.2万个,增长了53%;其中,中小企业由34.7万个发展为52.7万个,增长了52%。1994年,全国全部工业企业1001.7万户,其中,小型企业为999.67万户,工业总产值为56228.8亿元,分别占全部工业企业总数和工业总产值的99.8%和73.1%。

归纳起来,改革开放以来中小企业发展有以下特点:

(1)中小企业由缺乏竞争走向竞争

在传统的计划经济体制下,组建企业划入国家计划,所需经费由国家拨款,产品由国家包销。由于只有计划经济而无市场经济,且是“卖方市场”,国家又统一安排,企业间无任何利害冲突,企业之间没有竞争;企业内部,职工干多干少一个样,干与不干一个样,内部缺乏动力。改革开放后,随着市场经济的发展,企业实行自主经营,自负盈亏,令小企业走上了竞争之路。

1986年12月,全国人大常委会通过了《企业破产法》,解决企业不能清偿到期债务以及企业经营管理不善,长期严重亏损,吃国家“大锅饭”的问题,从而在法律上对竞争进行了认可。

(2)中小企业由“小而全”向“小而专”发展

由于过去否认商品经济,且由于人们受“自给自足自然经济”小农意识的影响,企业不是搞专业化,而是搞“全能化”,搞“小而全”。随着商品经济的发展,思想上条条框框的减少,中小企业开始向“小而专”发展。企业横向经济的联合打破地区、部门分割,打破了层次间的束缚,使分工越来越细,生产社会化程度的提高使“小而全”越来越不可能,“小而专”成为中小企业发展的必然趋势。如天津的汽车工业,20世纪70年代只有几十家配套企业,80年代末已达300多家。

(3)中小企业所有制结构发生巨大变化

1978年以前,我国企业基本上是以全民所有制企业为主体的单一公有制结构。1978年,在全部工业企业中,国有企业占37%,集体企业占62%。改革开放以来,多种所有制形式的企业发展很快,从而改变了企业的单一所有制结构的特点。1989年,国有企业占工业企业的1.4%,集体企业占21.9%,城乡个体工业企业占76.7%。

(4)中小企业由城镇向农村发展

乡镇企业是我国农民的一项伟大创举。党的十一届三中全会以来,乡镇企业的发展取得了举世瞩目的成就。乡镇企业的发展,意味着中小企业由城镇向广大农村发展。它一方面缓解了农村剩余劳动力问题;另一方面通过推广先进技术,加速了农村摆脱贫困落后的进程。为了扶植和保护乡镇企业发展,1996年10月,全国人大通过了《乡镇企业法》,在法律上对乡镇企业进行了承认。中小企业向农村发展表现在:1980年农村工业企业有75.78万个,从业人员有1942.3万人;到1988年,农村工业企业已达736.47万个,增长近9倍,从业人员达到5624.1万人,增长近2倍。

10.1.3 中小企业发展的现状及特点

2000年,我国在工商注册登记的中小企业已经超过800万家,占全国注册企业总数的99%,其工业总产值、销售收入、实现利税和出口总额分别已占全国的60%、75%、40%和60%左右;流通领域中小企业占全国零售网点的90%以上(2)。中小企业还提供了大约75%的城镇就业机会,为吸纳就业做出了重要贡献。随着近几年来国有企业结构调整步伐加快,中小企业在确保国民经济稳定增长、缓解就业压力,拉动民间投资,优化经济结构,促进市场繁荣,方便群众生活,保持社会稳定等方面的作用愈加重要,同时也越来越呈现出集群化发展的特点。

在经济全球化的浪潮中,我国一些地方的中小企业在其冲击下纷纷倒闭,而另一些地方如浙江的温州、绍兴、义乌等地,小企业不但在数量上有增无减,而且在质量上有了全面的提高,发育出一大批成长型中小企业。以绍兴为例,在外贸形势严峻的2001年,绍兴仅出口额超过百万美元的中小企业就新增了109家,自营出口额达8.5亿美元,有35%的纺织品打进了国外市场。浙江中小企业得以发展的关键因素,就在于当地的中小企业采取了网络化、集群型的区域产业组织形式。

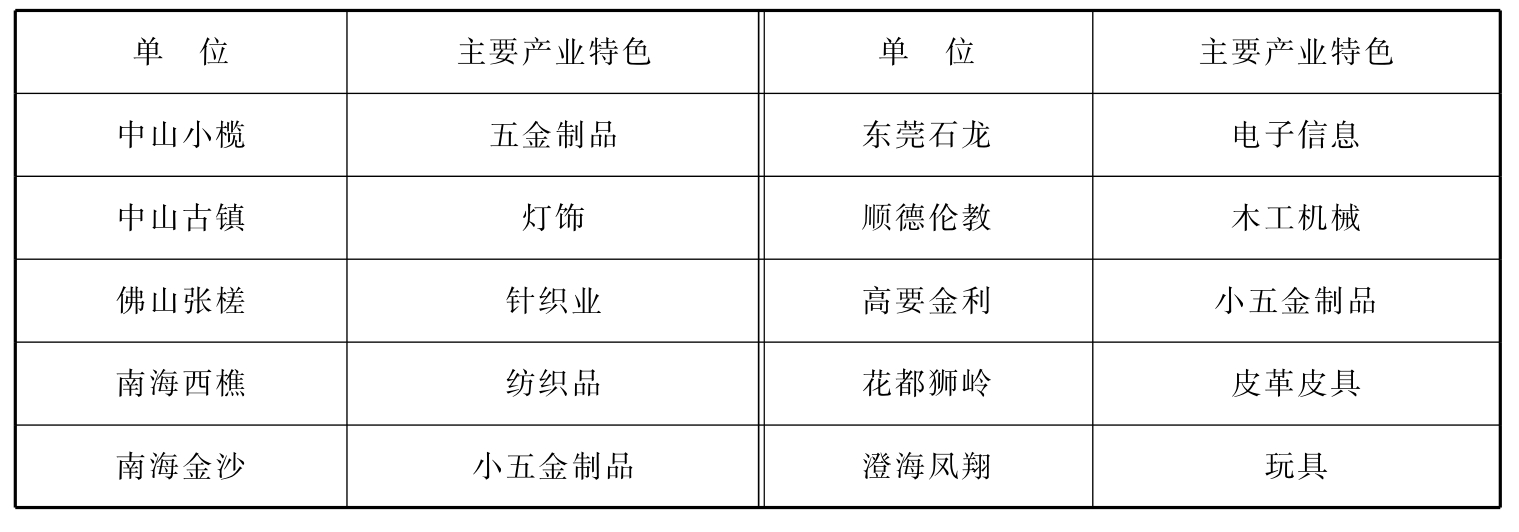

以广东中小企业的发展为例,改革开放20多年来,广东自然形成了众多的中小企业集群,尤其在珠江三角洲一带,中小企业集群特征更为明显。每个集群都具有自己的特色产业。以2000年广东的10个技术创新试点镇为例,我们可以看出每个企业集群的主要产业各具特色。如表10-1所示。

表10-1 广东省专业镇一览

资料来源:据广东省专业镇建设有关资料整理,参见孟娜:《中小企业集群战略研究》,《中国软科学》2002年第11期。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。