五、集群经济生态系统的生态效应

集群生态系统中的各类生产者、消费者、分解者、服务者集聚在一起,可以产生多种集群生态效应。

1.近便效应

大量企业密集地分布在同一地区,十分便于同其合作对象、服务对象就近进行商洽往来。在日本大田区,成千上万各有专长的中小加工企业高度密集地集聚形成一个“加工王国”,它们离服务对象——大企业和研究机构也不远,协作起来十分方便。许多中小企业“以厂为家”,在紧急的时候半夜三更也能接活儿。企业集聚在一起,也有利就近分工协作,以及任务的分解、转包。可以将批量生产的任务进行分解,分派给众多中小企业,或就近向其他中小企业进行二次、三次分包,彼此开展密切的分工协作,并在同行业或不同行业的企业之间开展高密度的技术交流。日本许多技术成果正是从大田区这个“加工王国”的“邻里之间”的交流之中产生的。

2.聚合效应

企业集群起来,会形成一股合力。纵使每个企业的规模不大,却仍可以做“大文章”。大田区虽然每家小企业小作坊的技术专长很窄,但它们成千上万地集聚在大田区,却形成了世界罕见的强大的工业技术加工集团。当你需要加工什么东西时,“只要到大田区来,到京滨工业区来,什么样的加工都可以做,什么样的工艺要求都可以满足,什么样的小批量试制都可能实现”。它们曾经创造了日本出口的奇迹。从1965年到1986年,日本高技术产业的出口额从12亿美元猛增到690亿美元,相当于增加了56.5倍(同期美国高技术产品出口额从47亿美元增至635亿美元,仅增加了12.5倍),使日、美、西欧的高技术产品出口额之比从1965年的145∶∶转变为1985年的111∶∶。日本高技术产业能有这样迅速的发展,是与以大田区为代表的中小加工企业群的贡献分不开的。

3.竞争效应

企业集群给企业带来竞争压力。绩效好的企业能够从中获得成功的荣誉,而绩效差的或者平庸的企业会因此而感受到压力,使群内激励和压力并存。竞争不仅仅促使企业通过降低生产成本来维持或扩大市场份额,而且还促进产品质量和差异化的发展。一方面,已经形成产品差别化的企业具有较大的市场竞争优势,可以拥有较大的市场份额;另一方面,具有较大市场占有率的企业,可以利用自己的规模经济实力,通过研究开发、购买专利、广告宣传和售后服务等进一步扩大产品差异化,形成市场占有率和差异化之间的良性循环。集群内的企业通过内在竞争压力,获得了单个企业难以拥有的基于质量的产品差异化优势和比产业集中度更高的利润集中程度。

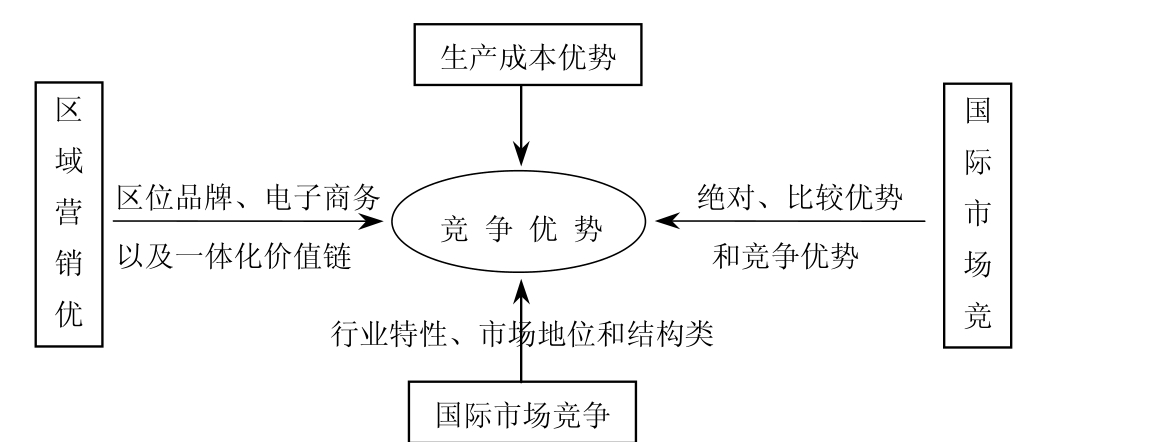

产业集群还会形成集群竞争优势,“制造”行业壁垒,“创造”集群垄断地位。集群所形成的产品差别化优势、绝对成本优势,集群所拥有的隐含经验和学习能力,消费者对地位品牌的认同度以及金融方面的支持能力等,足以构成产业进入壁垒,增加了集群外部的企业进入本行业或退出本行业的成本。集群企业队伍的发展壮大,往往进一步加强企业群的垄断地位,从而使群内企业获得群落性竞争优势。当今世界,“一个公司的许多竞争优势已不再是由公司内部所决定,而是来源于公司之外,也即来源于公司所在的地域和产业集群”。[18]集群竞争优势的来源。如图5-8所示。

图5-8 集群竞争优势四要素结构图

资料来源:《企业集群的竞争优势探析》

4. 创新效应

企业集聚,有利于知识累积、知识溢出和信息传播,以及区域创新网络的形成。

由于地理邻近性、供应和技术的联盟,以及往返的人际关系,产业集群内部的信息流通可靠而便利,尤其是攸关存亡的信息与非集群企业之间相比更容易转换。集群内的这种信息优势,有利于有关产品技术、竞争等市场信息在集群内企业间迅速集中和传播,且成本低。集群企业在交往合作中形成的信任以及紧密的伙伴关系,也有利于隐含知识的交流和传播。

集群经济的网络型产业组织形式,比大企业的垂直型组织体系,在知识扩散、技术创新上更具灵活性,使信息加速流通,带来科技合作和联合开发。并会因产业规模的扩大,市场竞争和市场需求的拉动,而形成根植于本地社会文化,与福特制式“刚性生产”不同的,创新活力强的“柔性生产综合体”。在发达国家,产业集群越来越成为科技创新、管理创新的重要平台。

尤其是产业集群所形成的创新网络以及相应的区域创新技能是其他国家或地区、企业所难以复制的,因为高度应用技术和专业化技能是很难学习、累积和转移的。正因为如此,虽然许多国家和地区都想建立自己的“硅谷”——如爱尔兰的“硅沼”(Bog)、苏格兰的“硅峡”(Glen)、英格兰的“硅泽”(Fen)等,却是无法建起美国的“硅谷”来。由此也可以看出根植本土创新文化的重要性。

5. 品牌效应

随着企业集群规模的扩大,集群所生产的产品在市场上的占有率也会越来越大,并在市场消费者当中广为人知,从而树立起一个地区品牌。如今,硅谷、华尔街、意大利、瑞士、浙江嵊州等,都已经成为它们所在区域的高技术产业、金融业、时装、手表、领带等产业或产品的象征。地区品牌形成后,会给集群企业带来广泛、持续的品牌效应,成为区域集群企业一份十分珍贵的无形资产。

利用区位品牌,不仅可以通过批发零售商,而且以专卖的形式垄断销售,获取纵向一体化利润。浙江义乌袜业产业区,1995年浪莎针织有限公司以100台袜机起家,到1999年已在全国建立了1000多家专卖店,年销袜子数量近1亿双。

区位品牌一般是产业区中众多品牌的集合,它往往比单个企业的品牌更具生命力、可持续力,有利于形成地区的持久竞争力。

6. 跟进效应

企业集聚,可以增强地区吸引力和产业吸引力。企业集群,往往会因地区接近性、正式或非正式的合作交流、共同的技术创新等创业环境,促使区域性共同的技术标准的形成。一旦这些集群性技术标准获得公认性,就会进一步扩大集群的垄断优势,吸引集群外部的企业到本地区落户。用迈克尔·波特著名的竞争优势理论来解释,即因“地点的优势”所使然,全球化战略的部分竞争优势来自于地点,如韩国的现代集团当其发现在国内无法跟上世界潮流时,甚至将个人电脑母国基地从韩国迁往硅谷,这显示了地点对竞争的重要性。国外有关调查表明,在对外商有吸引力的地区,集群企业存量每增加10%,该地区被未来投资者选择中的可能性就增加5%~7%。可见,企业集聚,对于投资和其他企业的“跟进”,具有重要的影响作用。

7. 落差效应

大量企业集群在一个地区,各企业之间会形成一个“零距离”的对比,区域内各企业在企业规模、技术水平、生产能力等方面会形成一种“落差”——有部分企业规模大、技术水平高、生产能力强,更多的是规模不大、技术水平相对差些的中小企业。这样就会产生两种效果:赶追效果和服务效果。中小企业不仅向大企业、核心企业学习、看齐,而且为了生存和发展,服务意识会明显增强。它们能够为大企业和研究机构的专家们提供满腔热情的服务,对所接受的订货能够非常认真、严格地完成,加工精度高,按时交货,尽最大努力来满足用户提出的降低成本的要求,极力降低废品率,从而成为高技术产业值得信赖的“支撑基地”和“公共财产”。日本大田区产业综合体的中小企业正是在“赶、学、比”中,练出了一身“绝活”,个个怀有绝招绝技,成为专门领域很窄的“专家”——“这样的加工活儿只有我这里才能做”。

8. 灵捷效应

企业集群创造便捷的信息渠道,使各种市场信息可以迅速反馈和传递给各成员企业,帮助企业洞察市场环境的细微之变,即时捕捉有利的市场机会,及时调整企业产品结构和生产力,从而提高企业在国内、国际市场的应变能力,避免或降低因市场变动而造成损失。对于多品种、小批量、临时急需的订货,集群企业可以利用长期合作中形成的信用基础,以及配合默契的协作,省去契约谈判的时间成本,以最快的速度把订货任务落实到协作生产企业,从而灵捷地、快速地对市场变化作出即时响应。尤其是随着信息技术网络在集群内部的广泛应用,集群企业之间甚至可以在建立信息技术平台的基础上,开展各种虚拟合作、虚拟经营、虚拟R&D联盟,根据市场目标,迅速地重组集群内各企业的资源,及时提供各种“短、平、快”产品和服务,从而赢得市场、创造市场。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。