中日外汇市场干预比较研究

四川大学经济学院 马德功 张 畅

一、外汇市场干预理论依据

在IMF的8种汇率安排分类中(IMF,2001),几乎所有类型的汇率安排都程度不同地存在着中央银行对外汇市场的干预。其相关的外汇市场干预理论依据主要有:①“有效市场”论认为,外汇市场并非完全有效。在有效市场中,不存在任何套利机会,汇率总是稳定的,中央银行将无需对外汇市场进行干预。然而,汇率表现出的突然性与显著的波动,使外汇市场参加者面临着高度的风险和极大的不确定性,对参加国际活动的企业产生了严重的威胁。因此,从微观经济来看,维持汇率的稳定是必要的。从宏观经济来看,改善因汇率变动引起的实际经济混乱,也需要维持汇率的稳定。②Dornbush的“超调模型”表明,短期均衡汇率在向长期均衡汇率调整的过程中,汇率波动幅度会超过长期均衡水平,形成汇率的过度波动,给金融市场与实际经济带来冲击和破坏,从而为中央银行外汇市场干预提出了要求,也提供了依据。③“汇率失调(misalignment)”论即实际汇率偏离均衡汇率的理论,也为中央银行外汇市场干预提供了理论基础。而1985年9月22日的《广场宣言》(Flaze Announcement)和1987年2月22日的《卢浮宫协议》(The Louvre Agreement)生效之后,以西方七国为代表的外汇干预实践逐步走向了国际合作,这标志着对外汇市场的干预进入了各国协调联合干预的阶段。

二、中日两国中央银行外汇市场干预回顾

中央银行干预的模式包括干预的频率、干预的时机、干预的力度和干预的方法。干预的频率和时机在不同类型的目标区制中是有区别的,一般来讲,波幅越宽,外汇市场干预的选择余地也就越大,干预频率调整的空间也就越大;反之,干预频率调整的空间就越小。一般地,中央银行是在汇率接近目标区的上下边界时入市干预的,汇率越接近于目标区边缘,干预的可能性就越大,基本经济因素对汇率的影响就越小,预期对汇率的影响就越大。中央银行干预的力度与中央银行引导市场预期的能力密切相关,中央银行引导市场预期的能力越强,实际干预外汇市场的力度就可越小。关于干预方式,若中央银行的公信力足够强,在市场预期的作用下中央银行实际干预的力度很小,宜采用非冲销干预,但若中央银行外汇市场的干预导致内外冲突,则应宜采用冲销干预方式,具体到中日两国来看:

1.我国中央银行外汇市场干预

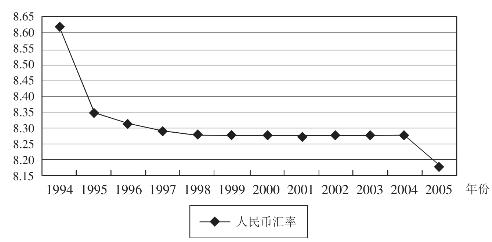

1994年4月以来,中国人民银行作为我国的中央银行——货币政策的制定和执行者,以外汇市场为标的,开展了外汇公开市场操作业务,这是我国中央银行运用间接手段实施货币政策的一次具有重大意义的尝试,其操作目标主要有两个:一是以适度的市场干预稳定汇率,为经济发展创造良好环境;二是通过外汇买卖,吞吐基础货币,调节货币供应量,进而调节社会总供求。在此基础上,我国中央银行积极入市进行外汇干预,如表1、图1所示。

具体来说,1994年我国的外汇体制改革,人民币汇率实现官方法定单价和外汇调剂价格并轨,1∶5.79下调至1∶8.70,经常项目出现顺差,同时国内良好的宏观经济环境(经济高速增长,使得人民币利率高于美元利率以及外资优惠措施的出台等)使得外资流入特别是外商直接投资(FDI)的大量增加,导致资本项目出现持续增长的巨额顺差,而这种以资本与金融项目顺差为主的双顺差即得到国际收支的巨额顺差。国际收支盈余在强制结售汇制度下,反映在银行间外汇市场上外汇供过于求,人民币面临升值压力。为稳定汇率,央行积极入市干预,拆出人民币而增加外汇储备。

随后,由于亚洲金融危机的不利影响以及美国经济高涨与美资本市场的繁荣,外汇资金的大量外流造成资本与金融项目出现逆差(1998年)或是顺差大幅度下降,经常项目顺差成为主要并且较前期有所下降,于是造成国际收支盈余的大幅下降,人民币面临贬值压力。为了抑制本币贬值,中央银行在外汇市场抛出外币资产而减少人民币投放,外汇储备增加幅度下降很大,相应地,外汇占款急剧减少(1998年巨幅下降至13%,1999年为28%,2000年也仅为29%),又使得央行缺少实行稳健的货币政策以治理通货紧缩的渠道。总的来说,在这一期间,外汇市场供大于求的形势决定了中央银行市场操作的主要方式:货币当局主要采取收回对商业银行的再贷款、公开市场操作和再贴现增加基础货币的投放,并以信用社等金融机构增缴人民币特种存款为辅助手段进行冲销,汇率水平也保持基本稳定,由1994年的1∶8.6212升值至2000年的1∶8.2784,幅度仅为3.976%。可以说,央行的冲销干预政策取得了良好的实践效果。

表1 1994~2005年我国中央银行干预规模及汇率波动情况

资料来源:根据国家外汇管理局的数据整理,中央银行购汇额用外汇储备增量表示,年汇率波幅用点数表示。

图1 1994~2005年人民币汇率走势

进入2000年以后,我国经济继续保持了快速增长的势头,在此期间,我国继续实施了事实上的钉住美元的汇率政策,人民币年均汇率波幅几乎为0。2001~2005年7月以前我国中央银行干预外汇市场的力度大幅增加,这一时期,我国外汇储备以更大更快的幅度增长,到2005年年末外汇储备总额高达8188.72亿美元。针对内外经济的冲突,央行再次采取了冲销操作。为了回收货币,央行用遍传统的货币工具,先是国债经过几轮操作,央行手中的国债弹药数量已基本耗尽;2004年4月后专门设计发行的央行短期票据,一上场便成为回收基础货币的主力,到2005年已发行超过4000亿元,但继续使用票据工具只会加大回收成本,不是长久之计;更有甚者,中央银行于2004年9月底正式将存款准备金率由原先6%调高至7%,商业银行1500亿元的存款准备金也因此被冻结。

2006年5月15日,人民币对美元汇率中间价更是首次突破了8∶1的心理关口,达到1美元兑7.9999元人民币,这是自去年7月21日汇改以来人民币汇率的新高点;而时隔一月以后,人民币对美元二度“破八”,达到1美元兑7.9982元人民币。面对此种情况,央行对外汇市场的干预再一次采取了冲销操作。截止到8月16日,我国人民银行在这阶段总共发行了57期金额高达两万亿人民币中央银行票据,而且在短短的两个月时间里央行两次上调准备金率,存款准备金率由2004年4月25日的7.5%升至8.5%,此举预计能一举冻结银行体系约1500亿元资金。这也意味着中国政府将继续依赖央行通过提升存款准备金率来抽离市场上的流动资金,而不是通过人民币大幅加速升值。

2.日本政府外汇市场干预

日本的外汇市场干预是由日本财务省(大藏省)决定的,具体是由大藏省委任日本银行(即日本的中央银行)进行的。在干预所需资金的筹措方面,外汇储备除少量由日本银行掌握和运营外,主要归国家财政,而构成外汇资金特别是会计主要资金来源的外汇资金证券(Foreign Bill,FB)。此外,日本主要是通过公开市场上的反向金融调节减少或抵消外汇市场干预对国内金融市场的影响,日本银行通常会在买入美元向市场注入日元资金的同时,通过出售票据等回收大部分日元资金。干预所产生的资金供需变化,日本将其列入影响货币供应的财政因素和市场因素。最后,日本几乎不公开外汇市场干预的情报,其干预规模及效果等也很难判别。

自20世纪70年代布雷顿森林体系解体,日本实行浮动汇率制以来,日元保持了长达23年之久的升值趋势,从1970年的1美元兑360日元升到1995年4月的1美元兑79日元。其间虽然在每次阶段性大幅升值后都有所回调,但回调幅度和时间都有限。此后日元波动一直较为剧烈。而此间,日本政府大规模干预日元汇率大致可分为四个阶段(见图2),即1976~1978年、1985~1988年、1992~1996年和1998~2004年。

图2 1972~2004年日本汇率与外汇储备(10亿美元)的变化

资料来源:世界银行《2005年世界发展报告》,参见朱颖:《试论日本政府干预日元汇率和操纵汇率之嫌》,《日本学刊》2006年第3期。

具体来看,20世纪70年代中期,由于石油价格猛升,引起美国等西方发达国家经济出现“滞胀”,表现为通胀率、失业率大幅上升与经济停滞并存。然而在此期间日本经济实力却有很大提高,通胀率也大大低于美国。经济实力的变化必然要求在货币上面反映出来,因此实际汇率的均衡水平上升很快,但日本不希望日元升值过快,频繁干预外汇市场,阻止美元的升值。同时,日本的外汇储备大幅增长,日元迅速升值,致使实际汇率又被高估,严重时高估达22%。但在强有力经济的支撑下,日本并没有发生货币危机。

进入20世纪80年代以来,日本经济一直保持着较快的增长势头。资本主义的不平衡经济增长,进一步改变了日本、美国、西德等主要发达资本主义国家的经济实力对比,进而对汇率产生有利影响。在此阶段,西方国家认为日元汇率过低是造成日本巨额贸易顺差的重要原因之一。因此,美国等西方国家于1985年召开广场会议,决定联合干预外汇市场。市场上日元名义汇率和实际汇率都上升较大幅度,从而使日元失调情况得以缓解。

但在政府的联合干预下,持续的日元升值又使日元实际汇率在此后的几年出现了严重高估的情况。伴随着股市、地价的下跌,日本的泡沫经济终于崩溃,日本国内的经济陷于困顿,频繁波动的日元实际汇率又被严重高估,使日本制造业陷入恐慌,从而导致原本处于缓慢复苏的经济又出现停滞,企业和金融机构资本损失惨重,日本经济支离破碎。1997年,东南亚金融危机终于爆发,导致金融体系混乱、失业率居高不下、社会动荡、国民财富大幅缩水、国内有效需求严重不足。再加上东南亚各国货币贬值对日本出口的影响以及日本在金融危机中“以邻为壑”,使其国际信誉下降,使本己岌岌可危的日元均衡实际汇率经济雪上加霜。在此期间,为了熨平汇率的波动,恢复国内经济,日本央行频繁入市干预汇率,有关资料表明,从1995~1999年,日本政府曾经41次干预汇市。

2000年以后,随着日本GDP的小幅变动,以内需为主导的经济虽然开始复苏,其汇率也在大约1美元兑115日元左右的水平来回徘徊,而此时日本政府对外汇市场的干预尤甚,不仅频率增高,而且力度加大。例如在“9·11”后两个月内,日本中央银行总共抛出了3.2万亿日元资金购买美元,在2001年9月21日这一天,投入了1.28万亿日元入市干预。据日本财务省公布的数字,2003年头7个月,日本官方累计向汇市投入了9万多亿日元,刷新了1999年全年投入7.6万亿日元干预汇市的历史最高纪录。而日本政府自从2004年3月停止了对外汇市场的大规模干预行动后,其外汇储备基本上与资产价格和汇率波动的变化一致。

三、中日外汇市场干预比较与借鉴

通过以上对中国和日本外汇市场干预的比较,借鉴日本外汇市场干预的有效做法和成功经验,我们可以得出如下几点启示:

(1)从干预目标来看,我国过于追求人民币汇率的静态稳定。外汇干预的主要目的是使汇率朝着实际均衡汇率方向靠拢。而一国实际均衡汇率是由内外经济综合因素决定的;随着这些因素的变化,均衡汇率也在不断变化。我国央行一直将稳定汇率作为其政策调节的首要任务。虽然汇改后人民币升值了2%,但在现有的汇率形成机制下,名义汇率还是并未充分反映市场的真实需要,人民银行在日常干预中也很难判断真实的均衡方向,只能通过短期频繁干预来实现中长期稳定,使得干预失去了主动性。

(2)从央行外汇干预的有效性来看。不可否认,近年来我国中央银行的外汇干预对维持人民币汇率的稳定发挥了重要的作用,但这与我国对资本项目实行较为严格的管制是分不开的。一旦资本项目管制放松,国内外资本相互流动,人民币汇率受到各种因素影响的可能性将大大加强。当国内经济出现较大的失衡或缺陷时,央行的外汇干预就有可能失效,1997年亚洲金融危机中东南亚国家央行的汇率干预就是一个很好的例子。而在干预时机与力度的选择上,应借鉴日本央行的经验,在汇率变动初期,人们在尚未形成普遍预期时开始干预,之后逐步降低干预力度。再则,为提高干预效果,央行可根据实际需要采用间接干预手段,等等。

(3)外汇干预传导的途径。央行外汇干预的传导途径只要有资产组合途径和预期途径。就我国的现实看,随着金融体制改革的深化和资本项目管制的逐步放开,我国外汇市场的供求量将增大,真实性外汇交易所占比重将减少,央行通过干预改变外汇市场容量的能力将下降,预期途径可能成为央行外汇干预的主要传导途径。因此,我国应加强对预期途径的研究,为将来放松资本项目管制时央行有效干预汇市进行理论上的准备。因此,我国应加强对资本项目放松管制条件下外汇干预传导途径的研究,以提高央行的外汇干预能力。

(4)央行外汇干预的制度环境性因素。目前我国央行外汇干预在某种程度上受不完善的制度性因素所制约:货币市场不发达也导致央行无法灵活运用其他国家最常用的冲销工具——公开市场业务;由于国内债券市场规模较小,国债正回购等资产冲销方式也无法对抗外汇占款持续性增长;央行票据作为负债冲销的手段,虽然在理论上可无限制发行,但在实践中也存在局限性;存款准备金工具效力过大,不能随便运用;提高准备金率实际上是对商业银行征税,其成本最终将转移到投资者身上,不利于实体经济的发展,这点上可以借鉴日本做法,设立类似的外汇资金证券以作为外汇干预的冲销工具。此外,利率非市场化则使央行不能充分利用利率这一最主要的间接干预手段来配合直接干预。因此,要提高我国央行的外汇干预能力,还应改进当前外汇干预的制度环境和作用条件。

最后,对于我们来说,货币当局在面临货币升值的时候应该谨慎的运用宏观经济政策。日本的教训告诉我们:如果我国一旦有大量经常项目盈余而主要的贸易伙伴却是经常项目赤字,人民币会存在升值压力。要避免这种压力,重要的是要保持储蓄和投资的平衡,需要保持国内需求导向型增长。具体来说,服务部门仍然有扩张的空间,主要是在商业和消费者相关服务领域。使调整人民币灵活性和币值利益最大化使得增加人民币灵活性和调整人民币币值的利益最大化且成本最小化的基本解决办法,是通过国有商业银行的结构重组加速金融部门改革并且加速发展包括资本和货币市场在内的金融市场。一旦人民币升值,重要的是当局要允许由于人民币升值带来的国内物价的变动,从而可以得到贸易条件改善的利益。从结构调整的远景看,重要的是允许资源从贸易部门向非贸易部门的再分配。当进一步升值压力到来时,当局可以通过干预外汇市场、进口自由化、放松对资本外流的控制并且严格监控短期资本流入来减轻投机压力,但当局应提高有效管理货币政策的能力,这样能对宏观经济和汇率稳定做出贡献。

参考文献:

1.李天德、马德功:《人民币汇率新解:政府行为与非对称性》,《四川大学学报》2004年第2期。

2.王维安、陶海飞:《我国外汇干预机制有效性探讨》,《浙江大学学报》2005年第1期。

3.朱颖:《试论日本政府干预日元汇率和操纵汇率之嫌》,《日本学刊》2006年第3期。

4. Dominguez,K. and Frankel,J. A. Foreign Exchange Intervention:An Empirical Assessment on Exchange Rates.Cambridge,MA:MIT Press,1993.

5. Dominguez,K.“Market Repones to Coordinated Central Bank Inter vention.”Camegie Rochester Conference Series on Public Policy,1990,pp.121-164.

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。