第三节 农业剩余劳动力素质构成与转移的关系

对于农业剩余劳动力转移而言,人力投资既是前提条件,又是基本动力。

考察一般农业剩余劳动力产生的原因,是由于农业劳动生产率的提高,才有农业劳动力节余下来。而进一步追究农业劳动生产率提高的重要因素之一是智力投资的作用。这样智力投资就构成了农业剩余劳动力形成的一个前提。

农业剩余劳动力转移的方位和层次,也受制于农业剩余劳动力素质的高低,如果素质高,则在转移中职业选择的机动性就强,就业范围就广,转移层次也就高。根据11个省(市、区)的222个村的调查资料,由于东部地区劳动力素质相对高一些,转移出的农业剩余劳动力比中部和西部地区分别高出6.2%和20.3%。在劳动力转移方式构成中,东部地区常年转移出的劳动力比中部和西部地区分别高出5.9%和23.6%。如果从转移出的劳动力产业构成看,东部地区的71%转移到技术水平要求相对高一些的第二产业中去;中部和西部地区转移到第二产业的数量比东部地区分别少12.2%和31%,而转移到技术水平要求不高的生活服务业的人数比东部地区则分别高出9.1%和28.2%。以上数字显示的差值虽然与其他方面的地区条件差别有关,但劳动力素质由东向西而逐渐下降,不能不是上述数字差别从东向西逐渐加大的重要原因。总之,高质量劳动力对转移起促进作用,低素质劳动力对转移起延缓和阻碍作用。

根据11个省(市、区)的222个村的调查资料,用劳动力文化程度和生产技能考察,1986年已转出农业领域的70216个劳动力,劳动力素质构成与劳动力转移有如下联系。

一、当前农业劳动力的非农业化是以具有小学和初中文化程度、缺少专业技术训练的农民为转移主体

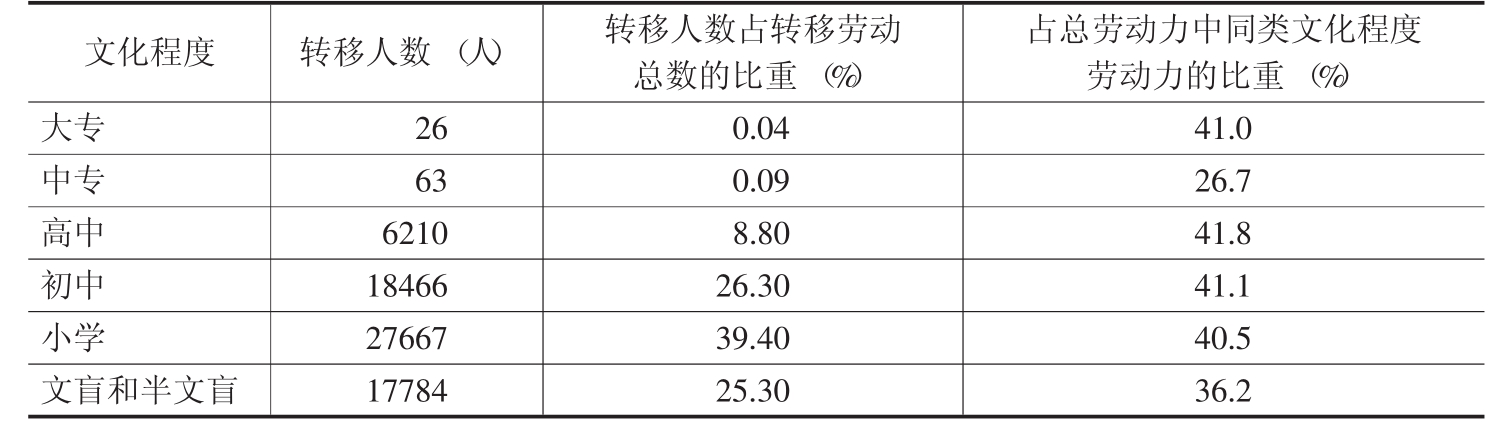

从劳动者的文化程度看,1986年222个村转移到非农产业的劳动力的文化构成中(见表7-4),小学文化程度和初中文化程度的农民占到转移劳动力总数的65.7%,绝对量达到46133人;文盲和半文盲的劳动力占到25%。另外,从转移劳动力占总劳动力中同类文化程度的劳动力比重看,除中专一项为26.7%和文盲、半文盲为26.2%,其余各项均在41%左右。在常年转移的劳动力总数中,具有小学文化程度以上的劳动力占到82.7%,这说明,具有一定文化程度的劳动力在向农业以外的产业转移时,比文化程度较低甚至没有文化的劳动力转移具有优势。用劳动者专业生产技术培训指标代替生产技能指标来考察已转出农业的劳动力生产技能状况(见表7-3),我们看到绝大多数农民在转移前都缺少专业生产技术培训以致无法掌握非农业生产技能。另据我们在1989年3月对北京站进城农民的问答式调查,调查对象中95%以上的农民工在进城前均在农村务农,这些人中绝大多数没有接受过某一方面的专业生产技术培训,进城后所选择的工种大都为劳动强度大、劳动环境艰苦的建筑业和公用事业。在经济发展的高速时期,尤其是当几十年经济建设忽视了人民住房及城市公用事业发展而要在短时期填补欠账时,这些行业对较低素质劳动力的吸纳将会产生积极影响。而一旦经济发展环境改变,经济出现波动特别是在当前我国采取紧缩政策,造成大量基建工程下马和某些公用事业发展的暂时停滞,必然要对低素质劳动力的就业产生负影响。一方面,将不在吸纳低素质的劳动者就业;另一方面,因经济上的治理整顿,将把一部分已经在建筑行业和公用事业中就业的低素质劳动者退出这些行业。1989年春,我国从南到北,由东到西出现的百万农民工大流动,就是因为已转出农业领域的农民缺少非农业生产领域某一行业的生产技术,加上文化教育程度低,无法与高素质的劳动者竞争,所以很难在当前经济调整时期的城市和非农业领域站稳脚跟。

表7-4 1986年调查村转移劳动力的文化构成

二、劳动力的文化程度越高或者掌握了某一生产技术,转移的稳定性越强

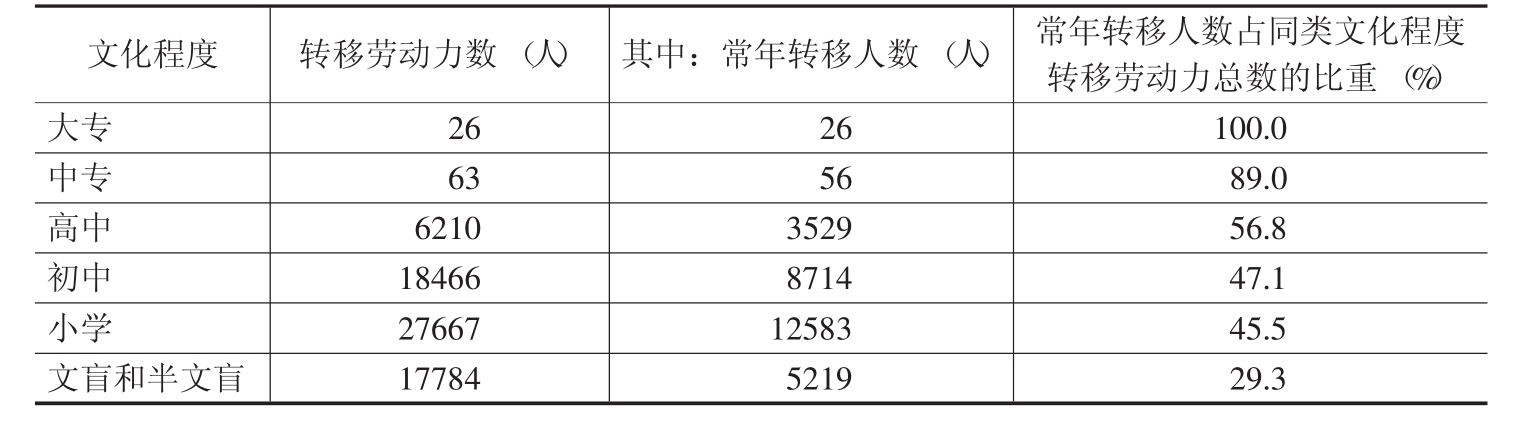

1986年调查村共转移劳动力70216人。其中,乡内就地转移的43223人,占转移劳动力总数的61.5%;乡外异地转移的劳动力26993人,占38.5%。在当年转移的劳动力中,属常年转移的劳动力30127人,占转移总劳动力数的42.9%;属季节性转移的劳动力40089人,占57.1%。如果用文化程度作为衡量指标,考察常年转移与季节性转移劳动力的关系时,我们发现,文化程度越高,转移的稳定性越强,文化程度越低,转移的稳定性越弱(见表7-5)。

表7-5 1986年调查村劳动力文化构成与转移构成

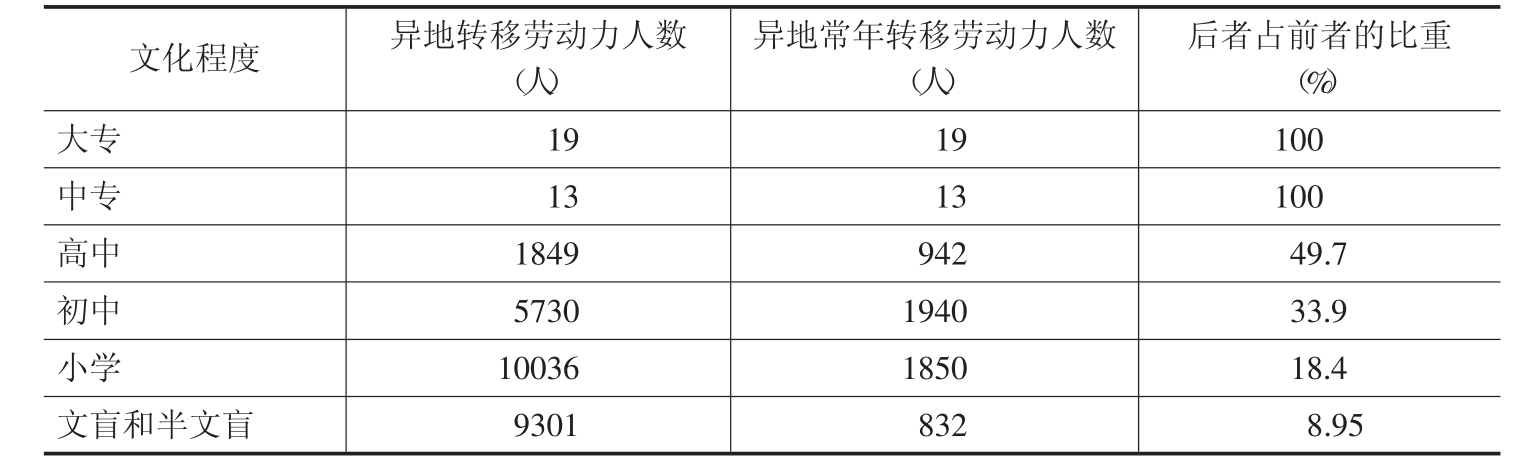

为使我们的说明更有说服力,不妨再对异地转移劳动力中常年转移和季节性转移劳动力的文化构成进行分析(见表7-6)。表7-5反映的文化程度与常年转移的关系在表7-6中反映得更为明显。在异地转移劳动力中,具有大专和中专文化程度的劳动力全部为常年转移劳动力。

表7-6 1986年调查村劳动力异地转移与文化构成

劳动力异地转移中常年转移的比率依文化程度的递减而相应下降,最低的就是文盲和半文盲劳动力。这说明,异地转移对劳动者的文化程度要求更高。从劳动者掌握的生产技能来看情况也是如此。接受过非农业生产技术培训的农民,其常年转移的比重就高,反之则低。

三、劳动者文化程度越高或者精通某一生产技能,就业与转移的区域选择较灵活

农业剩余劳动力转入非农产业时选择的行业,一般都是劳动者个人在对自身能力做出评估后,遵循价值规律,即寻求收入最大和遵循人口迁移规律,即避开环境挑战最激烈的地方,朝着有扩展余地的地方转移。所以,在产业和地域区位选择过程中,劳动力的文化构成、劳动者掌握何种生产技能以及该区域或产业对相应素质劳动力的市场需求等因素起了关键性作用。就目前我国的情况而言,文化构成与就业的关系表现为正相关;文化构成与区域流动也表现为正相关。即文化程度越高,其面临就业竞争相对较弱,文化程度越低,就业竞争越激烈。这是由于目前我国中等文化程度以上的劳动力在总劳动力中所占的比重较低,而社会需求量较大的原因所致。这样,一方面,文化程度高的劳动力在就业的选择上面临的选择对象较多,既可以选择第二产业,也可以选择第三产业;另一方面,在转移的空间区域选择上也较灵活,既可选择农村,也可选择城市;既可选择大城市,也可选择中、小城市,甚至乡、镇;既可选择离家近的地方,也可选择远离家乡的地方。产业结构变动中农业劳动力就业结构和区域流动的变化,除取决于劳动者的文化构成外,还取决于劳动者掌握何种生产技术及掌握生产技术的熟练程度。生产技术的独自占有或少部分人的占有,使得这部分农村劳动力十分容易地转移到非农业领域。就目前阶段我国农村劳动力掌握的非农业生产技术来看,多为家庭手工业技术或世代相传的传统手工制作技术,因而技术层次较低。掌握低技术层次的劳动力流动主要取决于:第一,城市产业结构向高度化发展后,城市日常生产生活对低技术层次劳动的需求;第二,不发达地区对原本就低的技术层次劳动力的需求。从我们的调查可以看出,不论是城市还是农村,不论是发达地区还是不发达地区,对低技术层次的劳动力的需求还是有一定的容量,因而掌握这部分生产技能的农村劳动力的区域流动选择面是较宽的。例如,浙江、福建沿海省份的部分劳动者到内地的大、中、小城市从事各种劳动,诸如像弹棉花、做衣服、理发等低技术层次的劳动。据我们对上海等11省(市、区)的调查,高文化程度和掌握一定非农业生产技术的劳动力,在就业选择、区域流动选择中的挑选范围与机动性都十分广泛和灵活。

【注释】

[1]《马克思恩格斯全集》第23卷,第195页。

[2]中国人口情报中心:《中国人口资料手册(1987年)》。

[3]《中国计划生育报》1988年3月28日第3版。

[4]《统计》1983年第1期,第24页。

[5]《经济日报》1989年4月12日第2版。

[6]《中国统计信息报》1989年4月10日第3版。

[7]《农村改革与发展中的若干新情况》,《农业经济问题》1989年第4期,第43页。

[8]《世界经济导报》1989年4月10日第7版。

[9]周其仁等著:《发展的主题》,四川人民出版社,1978年版。

[10]《进步与差距》,《经济参考报》1988年12月12日第1版。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。