一、公司治理结构

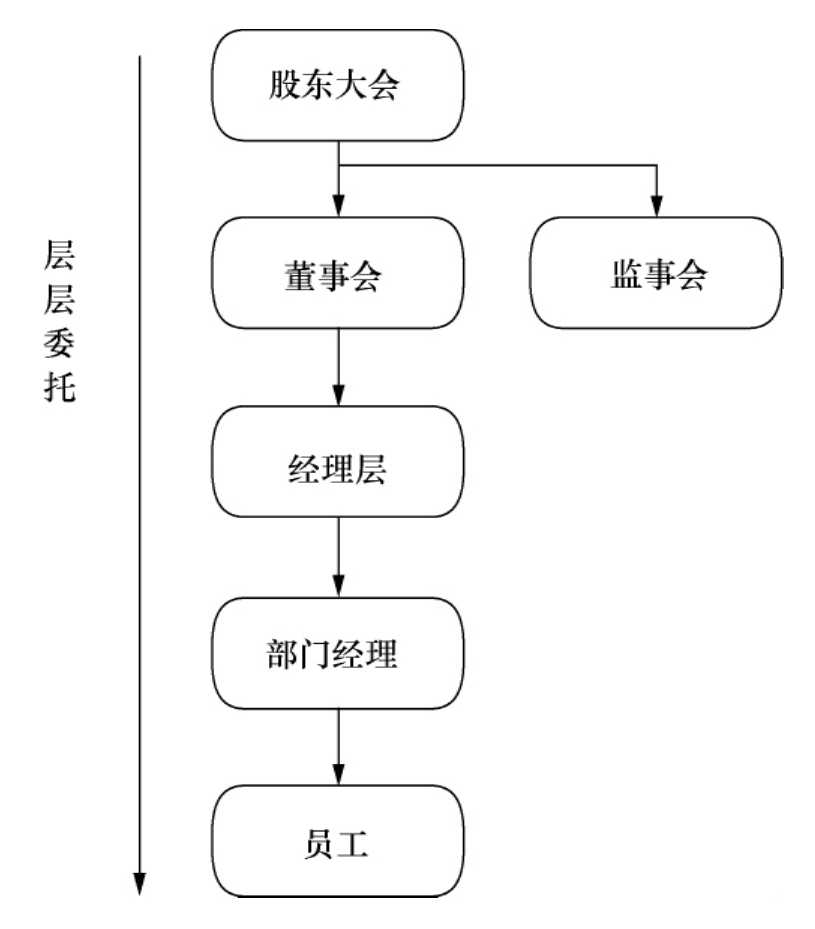

公司治理这一术语在20世纪80年代正式出现在英文文献中。由于近几个世纪,随着科学技术和市场经济在西方一些国家的不断发展,使得交易范围扩大和资本积累增加,企业的规模也随之扩大。资本所有者受到时间精力、管理能力等局限,亲自经营企业的效益不能达到理想预期,需要将企业委托他人代为控制和经营,这就产生了委托—代理关系。委托—代理关系的表述早在古巴比伦的汉谟拉比法典中就已经存在,是最早的组织管理思想之一。委托—代理是一种契约关系,整个公司内部就是层层委托—代理关系,如图5-1所示。在这种情形下,很难避免代理人利用委托人的授权从事与委托人的根本利益不相一致的活动,从而导致委托人利益的损失,最终的结果就是导致企业的危机及失败,最著名的莫过于我们熟知的安然的破产、巴黎银行的倒闭。为了避免这种损失,需要在信息不对称或契约不完备的情况下,通过设计一套必要的控制程序、组织结构及激励制度,对不同层次的委托人进行权利、责任和利益的配置,满足委托—代理关系各方利益的平衡,因此就产生了公司治理这个概念,迄今为止,纵观国内外文献,不同的角度对“公司治理”的内涵有不同的表述。据统计,国内外关于公司治理或公司治理结构的概念、定义多达二十多种。

图5-1 企业内部的委托—代理关系

公司治理就是股东大会、董事会、经理层和其他利益各方按照一定的合约关系形成的整体或集合。公司治理的根本任务在于明确划分股东、董事会、经理人各自的权力、责任和利益,形成相互之间的制衡关系,最终保证公司制度的有效运行。而公司治理结构就是围绕这些利益相关者形成的相互制衡关系的结构性制度安排。

狭义上,公司治理主要是指公司的股东、董事及经理层之间的关系。

广义上,公司治理还包括公司与利益相关者(如员工、客户、供应商、债权人、社会公众等)之间的关系,及有关法律、法规等。

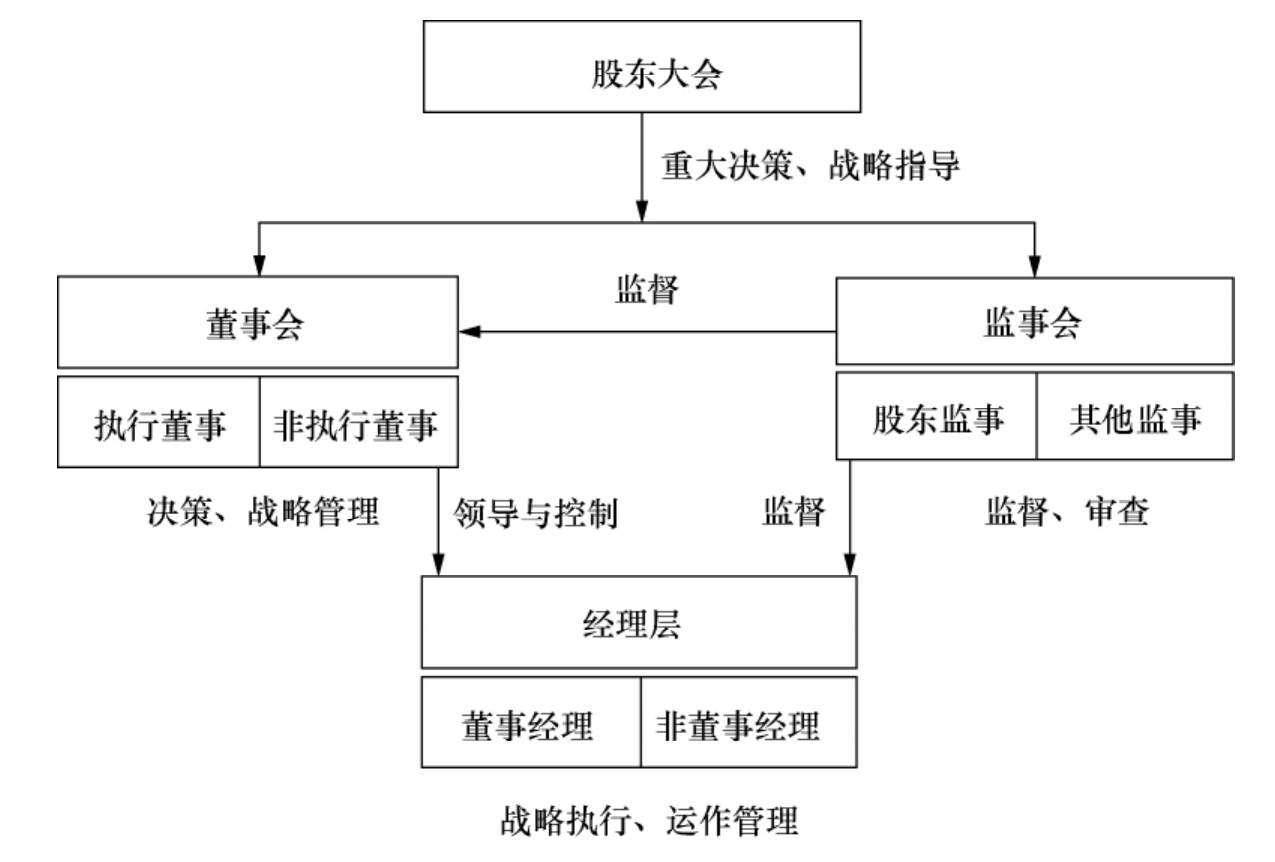

我国对公司治理的研究刚刚起步,由于本土企业形态的复杂性,使得公司治理研究在实践中摸索前行,可喜的是,这个领域的内容逐渐得到了企业的认可,得到了企业界的广泛关注,相关的法律法规不断地出台,逐步建立起了规范。如图5-2所示,我国目前公司治理结构的主要特点是“三会一层制”。根据我国《公司法》规定,公司治理结构包括股东大会、董事会、监事会、经理层。股东大会由全体股东构成,是公司的最高权力机构;董事会由股东大会选举产生,是公司的决策机构;监事会由股东大会选举产生,是公司的监督机构;经理层由董事会聘任,是公司的执行机构。

图5-2 中国公司的治理结构

治理结构对于集团发展至关重要,子公司的治理结构主要是围绕着集团作为控股股东形成的权力机构——股东大会,股东大会委托的经营决策机构——董事会,股东大会委托的监督机构——监事会,以及由董事会委托的经营管理机构——经理人团队,这四者的关系就是子公司治理结构的主要内容,这是在集团企业中母、子公司责权利的边界线,二级治理结构的建设是集团企业整体发展的重要组成部分。子公司治理结构在人力资源管控中扮演重要的角色,人力资源管控责权在子公司治理结构中有着明确的划分。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。