3.3 法律的实施:法律效力和法律实效之间的紧张

在展开本部分论述之前,有必要先对相关的三个最重要的概念,即法律实施、法律效力和法律实效进行界定。法的实施是相对简单的一个概念,指的是使法律得以实现的活动,它强调的是一个适用已颁布生效的法律规范的过程。而对法律效力和法律实效,学术界则有不同的理解。

分析法学派凯而森(Hans Kelsen)认为,“法律效力意思是法律规范是有约束力的,人们应当像法律规范所规定的那样行为,应当服从和适用法律规范。法律实效意思是人们实际上就像根据法律规范规定的应当那样行为而行为,规范实际上被适用和服从。”(46)他还举了一个例子形象地说明两者之间的关系(47):

“一个法律规则禁止偷窃,它规定法官必须惩罚每一个偷窃者。这一规则对所有的人、对被禁止从事偷窃的人、对必须服从这一规则的人,即国民,都是有效力的。这就是说,这一法律规则即使在它缺乏实效的情况下,也是有效力的……即使偷窃者万一能逃脱,因而法官也就无法惩罚他并适用法律这一规则,在其所规定的制裁条件已具备,然而法官却发现他本人无法下令制裁这种意义上,并无实效,但这一规则对法官来说,却仍是有效力的。”

凯而森非常注重法律实效和法律效力之间的联系。“法律秩序的效力因而依靠它与现实一致、依靠它的实效。在法律秩序的效力与实效之间存在的关系只能由上下界限来决定。这种一致必须既不要超过某种最高限度也不要低于某种最低限度。”(48)即一项法律只有具有基本的实效时,这个规范才有法律效力,即具备实效是法律效力的一个必要条件,但并不是充分条件。因此,在凯而森那里,法律效力和法律实效不是一个概念,法律效力是法律本身具有的效力(49)。丹麦现实主义法学家(50)罗斯(A.Ross)则认为法律效力是“事实上”的观念,即法律效力就是法律对社会成员实际上或事实上的约束力。“因而那些从来不对或不继续对社会生活起实际控制和引导作用的法律则不能被看做是真正有效的法律。”(51)这样,Ross将法律效力问题从“应当是什么”的领域中排除了出去,并将其扎根于人类态度和精神的体验,即“是什么”中去了。弗里德曼持类似的观点,即认为法律是真实的法律,即“活的法律”,活的法律就是在现实中真正起作用的法律。依据Ross和弗里德曼的理解,法律效力指的乃是实效。

张根大则认为,法律效力包括应然法律效力和实然法律效力。应然法律效力是“应有”的东西,实然的法律效力是“现有”的东西,两者共处于法律效力这一统一体中。这是因为,这两个方面,“互为条件,相互作用。这两者要素缺一不可……如果包含在法律规定部分中的‘应当是这样’的内容仍停留在纸上,而并不影响人的行为,那么法律只是一种神话,而非现实。另一方面,如果私人与政府官员的所作所为不符合社会需要的行为规则、原则或准则指导的话,那么是专制而不是法律。”(52)

笔者认为,法律效力一词并不是一个有本原的固定范畴的词语,就其能指来讲,它可以包含比张根大提出的双重意义更多的范畴。但是鉴于分析的方便,同时避免多重性解释可能带来的逻辑上的混乱(53),本书所指的法律效力是指那些经颁布并生效的法律“应该具有的”强制效力,是指法律规范本身所具有的性质;而法律的实效指的是法律在实施中所产生的效果,即法律在实施过程中发生强制作用力的量和产生的实际影响,本书用法律“实施的量”这一刻度来表示,这种“量”既包含了实施的法律的数量,也包括对人的行为作用力的大小。将法律效力和法律实效区分开并进行交叉分析,逻辑思路将更为清晰。

法律效力由两个方面来保证:一是从形式上看具有国家强制力的特点(由法定部门按照法定程序来制定;二是法律规范内容符合正义性和合理性等条件。法律的正义性和合理性为国家强制力奠定了伦理基础,两者的有机结合,是法律效力的理想状态。法律效力发挥作用的方式,格斯菲尔德将其分为两种,即象征性目的和手段性目的:“如果针对具体行为,法律就是手段性的;除非真正执行,否则这类法律‘效果很小’,象征性的法律‘效果不取决于执行’,它通过‘象征公众对社会理想和准则的肯定以及(通过)直接社会控制’而具有意义……换句话说,象征性法律针对态度;手段性的法律,针对行为。”(54)本书中的法律惩戒,包括两个方面的内容,即“惩罚”和“戒止”,它事实上包含了法律发挥作用两种方式,即:一是通过法律实施体现的惩罚性和强制性来影响当事人的行为;二是通过其象征性威力来遏制当事人采取法律禁止的行为。

这三者之间的关系是:法律颁布生效后,就具有法律效力,具有法律效力,法律才能实施,有了法律的实施,才体现出法律的实效,可见法律的实施这一环节非常重要。“法律的生命在于它的实行”(55),法律的价值和功能要通过法律的实施来体现,法律的好坏要经过实践来评价,法律的权威也要通过法律的实施来树立。然而已经颁布没有实施或者实施的量很低的法律也并不必然完全没有效力,它可能会通过象征性效力发挥作用。“象征性领域是重要的。准则的统治地位本身在手段上是有用的。象征是武器,如果不是目标。征服了官方准则的运动在有战略意义的小山上有了立足点。”(56)

虽然生效的法律都会具有实施制裁的强制力,但是在现实生活中,我们几乎不能够奢想法律在其存续期间能够得到完全的实施。因为,“我们大多数时间都会遵从社会规范,这是因为社会化使我们习惯于如此……制裁鼓励遵从行为,防止不遵从行为” (57)。但是,另一方面,法律的执行情况总是与现实存在距离。弗里德曼认为:“不执行在法律中是普通的事,可能和执行一样普通。确实,某项规则得到完全执行几乎闻所未闻。”(58)他指出,影响法律实效有很多因素,除了制裁外,还包括法律文化、合法性、社会知识、同等地位人集团(59)等。由于每个人对制裁的评价不同,他们对痛苦的承受力也不同,所以对法律的态度就有所不同,而且生活因素、社会关系,即周围的文化和同等地位人集团的影响也是巨大的。

因此,法律实效需要很多方面的因素来保障。一是法律规范本身的合理性;二是所依赖的社会环境;三是个人对其法律合理性的认同和遵从。由于各个影响因素的作用力方向不同,导致法律实效的量和法律效力之间总是存在着一定的差距,法律实效的量只能是大于0%而小于100%之间的数字。我国目前已颁布了许多有关CPA执业行为的法律规范,这些规范都基本符合法律形式性和实质性的要求,具有法律效力。一般来讲,这些法律一旦颁布生效,在其管辖和调整范围内,人们发生了纠纷就可以据之向专设的公权主体提起诉讼。在美国资本市场上,股东依据法律规范提起的诉讼成为制约CPA行为的有效外部力量,由其引起的巨额赔偿对CPA越轨行为形成强有力的制约。

但是囿于特定历史背景,我国颁布的相关法律规范带有强烈的行政色彩,而忽视了对市场经济中CPA相对关系人,即所谓“第三人”的定位和保护,法律条款很不完备。比如《注册会计师法》第42条规定:“会计师事务所违反本规定,给委托人、其他利害关系人造成损失的,应当依法承担赔偿责任。”但是由于没有明确规定所谓“第三人”的范围和标准,不具有可操作性。另一方面,在我国资本市场上,由于信息不对称及利益相关原因,股东在CPA瑕疵报告没有暴露之前提起诉讼的概率极低,而在瑕疵报告被披露以后股东也无法依据法律规范进行救济。这些因素导致股东诉讼主体不能到场,从而使制定的法律规范具有严重的可诉性缺陷。“法律的可诉性是指其所必备的为了判断社会纠纷的是非而使纠纷主体可诉求于法律公设的判断主体(法院)的属性。它是法律的基本属性之一。”(60)法律规范一旦缺乏可诉性,在一定程度上就成为无本之木,大大减弱了法律规范自动实施(61)在实践中对CPA行为的控制力量。所以,为了恢复市场信心,国家行政机构必须发挥法律替代的作用,这就是为什么以证监会为主体的行政组织在我国证券市场扮演重要角色的原因。纵观我国最近几十年来发生的财务舞弊案件,基本上都是政府出面进行查办和惩处,而法律只扮演了一个次要的和道具式的角色。总之,在我国,法律在现代契约社会中控制和稳定预期的功能没有完全发挥出来,这和我国市场经济发展状况很不适应。

因此,我国颁布的这些法律法规虽然具备法律效力,但是实施的量很低,有些规定基本上没有实施(如证券法中内幕交易者和市场操纵者对小投资者的法律责任)。当具有法律效力的法律规范不被实施,或者不被人们认可和遵从的话,客观上会形成一种促使法律变革的空间和力量。2003年我国发布《关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事侵权纠纷案件的若干规定》,对“第三人”提起诉讼迈出了谨慎的一步,就是为适应环境变化的要求而做出的举措,虽然这一规定设置的严格的前置条件(62)仍旧无法消除行政力量的“先行”角色(63)。

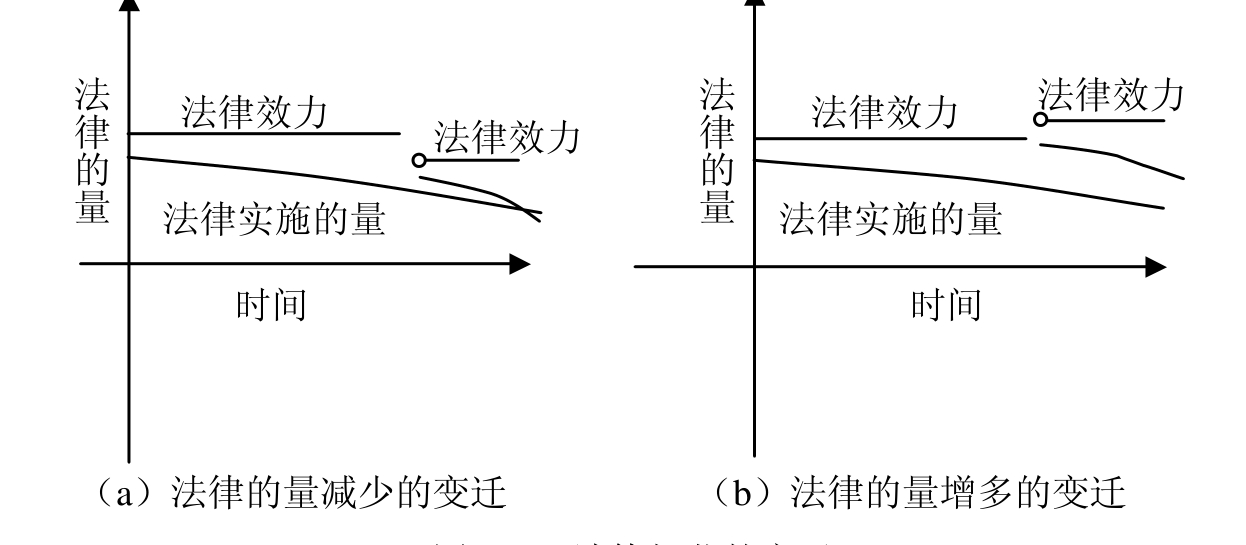

从中短期来看,法律实效从两个方面影响法律规范的变迁,如图3-2所示。

图3-2 法律规范的变迁

在图3-2中法律效力表示为一条间断性跳跃的直线,这是因为法律一经制定并颁布生效,在被明文废止之前,都具有法律效力,即对其所规制的对象有效,其作用力在大小和方向上都是恒定的。这种恒定性来源于对法律稳定性的要求,在短期内法律要么有效要么无效。贝勒斯(Bayles)认为“规制是要么有效要么无效的方式适用的,如果它适用了一种情况,它们就限定了它的价值”(64)。间断点两边表示不同法律之间的替代。向下弯的线条表示法律实施的量,它和理想中的法律效力之间总是存在着一定距离。由法律实效引起的法律规范的变迁分为两种情况:一是引起对被规制的、对象的、法律的量(要求或者标准)的减少的情况;二是引起被规制的、对象的、法律的量的增加的情况。图3-2中的(a)中表示的是引起法律量减少的情况,(b)为增加的情况。

法律实效引起原法律规范失效,从而引致法律量减少的例子很常见,这和法律的宽容化和谦抑化有关系(65)。20世纪80年代以后,由于“可预见第三人”引发了对CPA的诉讼浪潮,迫使其采取了很多制度化的抗拒性行为。Johnstone和Bedard通过实证研究发现,为了规避法律风险,事务所会进行客户组合策略管理,尽量排除高风险的客户(66)。据不完全统计,在高技术产业最为发达的美国加利福尼亚州,受诉讼风暴和保险市场萎缩的影响,41%的会计师行不再接受审计业务,76%的会计师行拒绝承接为盈利预测、计划和公开募股进行的业务,只有5%的所还继续接受审计业务。这些最后促使国家对其中一些条文进行了修改,出现了限制CPA对第三人责任的倾向。如把连带责任变成比例赔偿责任,从合伙人制到有限责任,或者引进德国的“盖帽责任”制度。英国1990年的Caparo案(67)代表了这一倾向的开端。随后美国许多州相继放弃了可预见第三人标准。“到了20世纪90年代末,加拿大、澳大利亚、新加坡等国也加入了这个行列。”(68)(刘燕,2004)

法律也可能会增加对被规制对象的法律限制,比如法律对“已知第三人标准”的确认过程就是一例。1951年英国法院审理了Kandler一案,该案中CPA粗心大意,未披露资产负债表中的多处瑕疵。CPA后来将此表呈交给对公司感兴趣的某投资人,该投资人注入资金后,公司破产,投资人起诉CPA,由于受Ultramares规则的影响,CPA以与投资者无合同关系逃脱了责任。此案引起了人们很大不满,对参与该案的法官提出了强烈的批评。该案成为放弃合同当事人原则的导火索,并使“已知第三人标准”最终在1964年的Hedley Byrne案件(69)中得到初步确认。在该案中被告被判承担责任,该案标志着在普通法领域放弃了合同相对人原则。后来此规则被应用到CPA案件中。总得来讲,到目前为止,CPA的法律责任总量呈增长趋势,当然这并不代表未来总是这样。

法律实效通过这两种方式推动着法律规范之间的替代和变迁,“法律的另一个职能是建立规范本身,即社会控制的原材料。社会势力施加压力,这些要求‘制造’法律……法律制度中的机构收获这些要求,使之具体化,变为规则、原则以及对公务员和一般公众的指示。这样做,法律制度可以作为有秩序的变化和社会工程的工具。”(70)而来自于被规制的对象的态度和法律实施的社会效果的作用力,正是推动这种变迁的重要力量。一般来讲,合法性程度高、得到社会普遍认同和实施情况好的法律规范稳定性高,生命周期长;相反,合法性程度低、实效差的法律则生命周期短,被新法律规范替代的几率较高。

【注释】

(1) 此处的法律不仅仅包括国家颁布的法律规范,还包括一些行政法规,它代表的是那些外在于会计师行业的国家强制性、公开性的监管力量。

(2) 本部分论述主要选自尚兆燕论文“法律张力下的审计行业监管”,《审计与经济研究》,2004年第2期,第24~27页。人大复印资料《财务与会计》导刊全文转载2004,年第9期。

(3) 转引自刘燕著《会计师民事责任研究:公众利益与职业利益的平衡》,北京大学出版社2004年4月第1版,第24页。

(4) 合同相对人原则强调的是当事人之间的契约或合同关系,按照这种原则,非合同当事人不能根据合同取得利益,会计师也不必对非合同当事人承担法律责任。

(5) 1924年S公司向原告Ultramares公司申请一笔贷款,Ultramares要求其出具一份经过审计的资产负债表。被告出具的无保留意见显示S公司的总资产已超过250万美元,净资产近100万美元,实际上,S公司已处于资不抵债状态。S公司如愿获得了贷款,几个月之后S公司破产,Ultramares公司未能收回货款。

(6) 该条规定,发行人的招股说明书或其他注册文件内容虚假、误导或存在重大遗漏时,任何在招股说明书或相关文件上签名或同意列名的人,包括发行人及其董事或合伙人,就招股说明书中的特定专业事项编制报告的会计师、评估师、工程师等,以及该证券的承销商,都要对投资人承担民事责任。

(7)《证券法》第10条针对的是发行市场,只要CPA具有普通过失,受到损害的投资者就可以获得赔偿,而《证券交易法》第10、18条则要求CPA有“故意”、“明知故犯”或“重大过失”才能获得赔偿。在多数案件中,CPA仅有普通过失,投资人不容易获得赔偿。

(8) 这一标准是1964年Hedley Byrne案件提出来的,又称Hedley Byrne规则,是指不实陈述人应该对其已经知道会依赖其陈述的第三人负注意义务。

(9) 这一标准要求会计师要对任何可预见到的将依赖其审计报告的第三人所遭受的损失承担责任。这一标准正式应用于会计师的案件是1982年的JEB Fasterners一案,在该案件中,会计师为客户B公司出具了无保留意见审计被告,而原告收购B公司以后,发现该公司存在严重的资产流动性问题,就起诉会计师审计被告没有揭示B公司的真实财务状况。法官认为,被告会计师既然了解B公司面临的财务困难,就应该合理预见其财务状况会迫使其寻求外部资金。(刘燕,2004,p.123)

(10) 契约责任是指契约当事人一方不履行义务并因此使另一方当事人遭受损害时,法律认可此种损害的赔偿而产生的责任。侵权责任则是指法律认可契约不执行以外的所有赔偿时所产生的责任。两者在致损事件、责任能力、损害赔偿范围、责任免除、限制条款的效力和诉讼时效等方面都存在不同。在契约责任中,契约的规定同法律的规定存在冲突时,契约的规定优于法律的规定得以适用,即传统民法中的意思自治原则。意思自治是契约生命力的源泉,它对契约的影响表现在多个方面:关于契约的成立,规定了契约自由的原则;关于契约的效力,规定了契约的强制性和相对性原则。而侵权义务则是法律所普遍强加的义务,Winfield曾对两者的区别作过很好的区分:“人们可以对契约与侵权做出区分,在侵权中,义务主要由法律来规定,而在契约中,义务则由当事人自己加以确定。” 在现实中,契约或侵权责任均以一方对另一方承担损害赔偿责任为主要形式。由于损害赔偿具有确定性和直接性等特点,两者在责任承担方面存在很大的不同。契约责任的承担仅仅以当事人预见到范围为准,而侵权责任赔偿中,对受害人的损害赔偿是根据因果关系来确定,不实行可预见性原则,这使一般情况下,侵权损害赔偿的范围大于契约损害赔偿的范围。

(11) 在现代诉讼中,两者开始出现竞合的趋势,“在侵权责任向契约领域渗透的同时,契约责任亦在积极向侵权领域渗透,并最终导致了侵权和契约责任的逐渐融合和统一”。参见张民安著《过错侵权责任制度研究》,中国政法大学出版社,2002年11第1版,第155页。

(12) CPA出具瑕疵报告从契约关系角度,可以分为两种。一种是管理当局无主观过错,但是CPA出具了有瑕疵的报告,在这种情况下,CPA系违反了契约责任。但是现实中很多情况下系管理当局与CPA达成共谋共同出具有瑕疵的审计报告,在这种情况下,CPA并未违反契约责任,却对合理信任的第三方造成损害。在第一种情况下,CPA要承担双重责任,即对管理当局的契约责任和对第三人的侵权责任;而在第二种情况下,CPA可能仅需承担对第三人的责任。即如果机械推理的话,CPA在恶意共谋的情况下承担的责任可能比过失情况下承担的要小,因此对这两种情况下CPA契约责任的承担范围和方式应该进行深入地研究和分析,以差别化处理,否则将违背法律的公平性原则,以及制定法律的初衷。

(13) CPA在进行审计业务前,通常与管理当局签订一些声明书,如:管理当局直接提供的声明书;会计师提供的经管理当局确认的函;管理当局的相关会议记录;管理当局签署的会计报表等。

(14) 我国的独立审计准则23号规定,CPA不应以管理当局声明替代能够预期获取的其他审计证据;CPA如对影响会计报表的重大事项无法实施必要的审计程序,即使取得管理当局声明,仍应视为审计范围受到严重限制,并发表保留意见或无法表示意见等。

(15) 过重的赔偿责任也会遏制行业的发展,英国安永会计师事务所主席尼克兰德曾力请英国政府制定法律,为CPA的法律责任设定一个最高限度,以使CPA避免灾难性的诉讼,因为如果陷入困境的公平人寿保险公司(Equitable Life)在状告安永会计师事务所玩忽职守一案中获胜的话,26 000亿英镑的赔偿金将足以使安永受到毁灭性的打击。1995年美国国会通过了《私人证券诉讼改革法案》,确定了会计师按“公允份额”比例赔偿责任,替代了以往的连带责任规则。

(16) 因为一旦审计准则成为CPA执行审计业务时遵循的法定标准,那么意味着就是CPA发表审计意见的客观依据,只要CPA在进行法律诉讼时能够证明自己在执行审计业务时严格遵循了独立审计准则,实施了必要的审计程序,并保持了合理的谨慎,就可以据此对自己的行为进行辩护。

(17) 从美国安然,施乐、世通等大公司连续不断爆发的丑闻来看,会计准则也存在很多的问题,并引起了会计是以原则还是以规则为基础的大讨论。这儿存在的关键问题是不管原则还是规则,都是一些制度性的规定,无论制度安排如何周密,由于相关当事人的有限理性和信息不完全,以及客观上会计准则制定存在的时滞,必然使一些准则不能真实反映企业的真实经营状况。当然争论还涉及到准则到底应该由谁来制定,以及行业的监管模式等,笔者关注的仅仅是法律方面。

(18) 刘峰,《质疑风险导向审计——面对低法律风险的中国市场》,中国会计视野,2002年1月31日。

(19) 刘燕,《法律界与会计界分歧在哪里》,《注册会计师通讯》,1998年第7期,第30页。在美国20世纪60年代大陆自动售货机案例中,CPA证明其遵守了会计准则和相关的审计准则,但是律师认为,遵守会计准则和审计准则并不能自动表明无罪。

(20) 当然解决问题的方法也不是简单的把全部责任都推卸到CPA一方,否则就可能因为过分的干涉和要求而使CPA不能承受责任之重,从而遏制整个行业的发展。由于专业化分工和社会经济现象的复杂性,以及人类认识能力的局限性,决定了CPA不可能发现审计过程中所有的错误,如何正确处理这方面的分歧,需要双方面的努力。

(21) 前段时间爆发的“银广夏”事件就引起了对审计准则有效性的广泛的讨论。在这次审计失败案件中,一方面CPA并没有严格执行审计准则。比如,准则规定了对工作底稿的三级复核制度,但是负责审计的中天勤会计师事务所只进行了两级复核等,最后该案件被认定为CPA违反了基本的执业原则。最近爆发的“东方电子”事件同样触及此类问题,负责审计的山东乾聚会计师事务所,同样将未发现东方电子虚构10亿元收入的责任,归咎于审计准则有缺陷,为自己进行辩护。但是另一方面,随着经济环境日益复杂,企业出具虚假报告的手段不断创新,比如造假时从原始凭证到记账凭证到会计报表,非常系统和完整,手段也越来越隐蔽,因此可能存在仅执行现存审计准则无法发现存在的重大错误的情况。所以如何科学地制定审计准则,确定审计准则的边界,使之不断适应变化的环境和条件是CPA行业面临的重要课题。

(22) 此部分论述见尚兆燕,《江西财经大学学报》,2006年第4期。

(23) Latham and Linville,A Review of The Literature in Audit Litigation,Journal of Accounting Literature,1998,p.175。

(24) 这里也存在着一种颠倒:在这种背景下的个人不再仅仅依赖于周围的世界来决定其意向性行为,而认为这个世界首先依赖于他的选择,利益的权衡变成了一种前置性的决断,即个人在做出选择的时候,首先假定会计师是可信赖的,无疑法律惩戒对这种市场信仰的形成起了基础性的保障作用。

(25) [法]米歇尔·福柯,《规训与惩罚》,刘北成、杨远婴译,三联书店,1999年版。

(26) 韦伯,“人格魅力”参见[德]马克思·韦伯,《论经济与社会中的法律》,中国大百科全书出版社,张乃根译,1998年9月第1版,第14~15页。

(27) 这里指的是由前工业社会到工业社会的过渡。

(28) [英]亨利·梅因,《古代法》,沈景一译。

(29) 同上。

(30) 藤尼斯在其《社区与社会》(1887)中指出,社区是情感、依恋、内心倾向等自然感情一致的基础上形成的、密切联系的有机群体;社会则是建立在外在的,利益合理基础上的机械组合的群体。社区特点是共同意志、成员的非个体性、社区的利益分配、道德与习俗、自然团结、共同财产;社会的特点是个人意志、成员的个体性、个人利益的支配、契约团结、商业和交换等。

(31) 迪尔凯姆在其《社会分工论》(1893年)一书中提出的重要概念。机械团结指低度的分工,特点是根深蒂固的集体意识,约束性法律占主导地位,低度的个性,社区对越轨者进行惩罚,法律是简单的和压制性的,主要是刑事方面的,没有专门机构。有机团结社会特点是:高度的分工,微弱的集体意识,复原性法律占主导地位,高度的个性,专门化的社会控制机构对越轨者进行惩罚,法律中主要是契约,法律处罚大多数是民事的恢复原状性的。

(32) [美]帕克、伯吉斯、麦肯齐,《城市社会学》,华夏出版社1987年版,第13,24,29页。

(33) 皮艺军主编,《越轨社会学概论》,中国政法大学出版社,2004年9月第1版,第134页。

(34) 齐美尔对陌生人的概念有过详细的界定。他在《陌生人》(1908)一文中指出:“陌生意味着远方的人是在附近的”。(齐美尔,2002,p342)

(35) 布莱克认为,分化是指整体与各个部分之功能的专门化,CPA就是高度专门化的一个职业。

(36) 唐纳德J.布莱克,《法律的运作行为》,唐越、苏力译,中国政法大学出版社,2004年1月第1版,第45页。

(37) 唐纳德J.布莱克,《法律的运作行为》,唐越、苏力译,中国政法大学出版社,2004年1月第1版,第47~48页,第55~56页。

(38) 同上,第154页。

(39) 弗里德曼,《法律制度——从社会科学角度视察》,中国政法大学出版社,2004年第1版,第328~329页。

(40) 在“去个人化”的社会里,个人日益成为一个社会中象征性的“符号”,而失去其个性特点。比如,现在提及“CPA”一词,对我们来讲只代表一种职业符号,在这里,浮现在我们脑中的个人形象和接触的对象只是“CPA”这一职业符号承载的含义,而具体的个性特征却无形中被忽略了。

(41) 这种发展特点鲜明的体现在CPA职业准则的发展历程中。审计准则制订权变迁可以分为三个阶段:会计师个人独享制订权、行业协会独享制定权和政府介入制定权。因为会计师协会作为行业代表,存在有限理性和代理问题,会产生机会主义或寻租行为,尤其是20世纪后期连续发生的财务舞弊案使人们对会计师的行为大跌眼镜,促使政府力量介入到行业监管中去。2002年7月美国通过《Sarbanes-Oxley Act》,最终确立了政府监督下的独立监管模式。很多国家则直接采取了政府干预型的管理体制,国家直接享有审计准则的制定权,如德国、荷兰、日本和中国等。这实际意味着会计师身分/道德式自律控制时代的结束,而进入一个依靠纪律和规范控制的时代。

(42) R.科斯等,《财产权利与制度变迁》,上海三联书店,陈昕主编,2003年1月第1版,第1~58页。

(43) 事实上,就是会计准则也是一个“政治化的过程”,是相关各方讨价还价的结果。相关论述可以参见葛家澍、林志军著《现代西方会计理论》,厦门大学出版社,2001年1月第1版,第87页。

(44) 转引自刘燕著《会计师民事责任研究:公众利益与职业利益的平衡》,北京大学出版社2004年4月第1版,第2页。

(45) Latham and Linville,A Review of The Literature In Audit Litigation ,Journal of Accounting Literature,1998,P175。

(46) [奥]凯而森,《法与国家的一般理论》,沈宗灵译,中国大百科全书出版社,1996年版,第42页。

(47) 同上,第31~32页。

(48) 同上,第137页。

(49) 凯而森认为,一个法律之所以有效力,是因为它是按照另一个法律规范被创造的。这个决定另一个法律规范效力的就是基础规范,基础规范就是被预定为有效力的,不能从更高规范得来实际效力的规范,宪法就是基础性的规范。

(50) 二战后,现代西方法哲学分为自然法学、分析实证主义法学和法律社会学三派,这三派事实上强调了法律的不同的因素,即价值、概念(形式)和事实。自然法学派认为法律只有符合正义才有效力,分析法学派认为法律必须依法制定才有效力,社会法学派认为法律只有在生活中起作用时才有效力。

(51) 转引自张根大,《法律效力论》,法律出版社,1999年版,第208页。

(52) [美]博登海默,《法理学——法哲学及其方法》,邓正来、姬敬武译,华夏出版社1987年版,第232页。

(53) 比如,按照张根大的解释,已经颁布生效,但是现实中没有得到执行,即无实效的法律有没有效力?不能说其完全没有效力,因为它满足形式上权威标准,随时都可能在国家强制力推行下“死灰复燃”。

(54) 弗里德曼,《法律制度——从社会科学角度视察》,中国政法大学出版社,2004年1月第1版,第58页。

(55) [美]庞德,《法理学》,西方出版公司,1959年版第一卷,第35页,转引自(张大根,1999,p106)。

(56) 弗里德曼,《法律制度——从社会科学角度视察》,中国政法大学出版社,2004年1月第1版,第59页。

(57) [英]吉登斯,《社会学》,北京大学出版社,2003年12月第1版,第257页。

(58) 弗里德曼,《法律制度——从社会科学角度视察》,中国政法大学出版社,2004年第1版,第104~105页。

(59) 主要指来自社会的力量,比如家庭、企业、工会、学校等。

(60) 谢晖,“独立的司法与可诉的法”,《法律科学》,1999年第1期,第22~29页。

(61) 克莱因(Klein)提出,当存在信息不对称、或者由签约和计量成本以及当事人的有限理性导致的契约不完备,会引致当事人“敲竹杠”的机会主义行为,从而影响到契约的自我实施过程。Klein所说的契约的自我实施是指不依赖法院而依靠一种私人关系自动处理“敲竹杠”的问题。在本书中,法律颁布者和公众之间其实存在着一种“公共契约”,但是现在由于这种公共契约的不完备性,使其在法律事件发生时不能自动触发法律的实施,因此,不具备法律惩罚机制的自我实施能力。相关论述参见Klein的《契约与激励:契约条款在确保履约中的作用》,《契约经济学》,李风圣主译,经济科学出版社,2003年10月第2版,第184~209页。

(62) 此规定第六条:投资人以自己受到虚假陈述侵害为由,依据有关机关的行政处罚决定或者人民法院的刑事裁判文书,对虚假陈述行为人提起的民事赔偿诉讼,符合民事诉讼法第一百零八条规定的,人民法院应当受理。

(63) 即必须有相关的行政惩罚才能提起诉讼,这样就限制了投资者事前提起诉讼的可能性。

(64) [美]贝勒斯,《法律的原则——一个规范的分析》,中国大百科全书出版社,1996年第1版,第12页。

(65) 如我国1982年的宪法规定:“任何组织或者个人不得侵占、买卖、出租或者以其他形式非法转让土地。”但是随着改革开放的深入,人们的思想发生了转变,该规范逐渐失去了实效。最先在沿海地区出现了土地出租的现象,此后逐渐向全国延伸,量变逐渐到质变,1988年4月全国人大第一次会议通过宪法修正案,修改为:“任何组织和个人不得侵占、买卖或者以其他形式非法转让土地。土地的使用权可以依照法律的规定转让。”新宪法替代了原来的宪法。(张根大,1999,p 130)

(66) Audit Firm Portfolio Management Decisions ,Karla M.Johnstone and Jean C.Bedard,Journal of Accounting Research,Vol.42Lo.4 September 2004,pp659~690。

(67) 在Caparo案中,原告Caparo与被购并的F公司都是伦敦证券交易所上市的公司。1984年3月初,F公司发布公告,提示公司1983年度的利润将显著下降,造成股价大跌,但也引起了原告的收购兴趣。5月,会计师完成了F公司1983年度审计后签发了无保留意见。6月中旬,F公司经审计的年度报告寄送给各位股东。Caparo公司此时尚未登记为F公司的股东,因此没有收到审计报告。不过,它仍然在持续购入F公司的股票,最终获得29.9%的股份,从而正式控制该公司。然而,进入F公司以后,Caparo发现F公司1983年度经审计的财务报表有重大瑕疵。Caparo主张它是依赖F公司提交的报告而完成收购的,故指控F公司的两个董事“欺诈”,会计师有“过失”。在案件最终上诉到上议院后,上议院拒绝了可预见第三人的标准,认为它不仅导致卡多佐法官所担忧的“无限度的责任”,而且也不公平的给予任何人无偿的利用会计师的专业技能而牟利的机会(刘燕,2004,p131~132)。

(68) Caparo案将会计师进行审计的关注义务缩小到委托人,认为公司不仅对潜在的股东,即公众投资人没有关注的义务,就是对现有的股东依赖经审计报表买入股票也不负责任。

(69) 在edley Byrne案件中,原告Hedley Byrne公司是一家广告代理商,被告是一家商业银行。被告的一家客户E公司委托原告预定电视台的广告时段和报刊的广告版面。按照行业惯例,广告代理人是广告合同的当事人,他必须按时向电视台支付时段费和广告费,不管委托人是否实际使用广告时段或版面。原告希望了解委托人的资信,以免自己垫付的广告费无法收回,于是委托自己的开户银行向被告电话询问E公司能否支付得起八九千英镑的广告费,被告说该公司经营正常。原告在获银行答复后,支付了E公司的广告费。几个月后,E公司破产,原告未收回其款项,遂向提供资信的银行要求赔偿。见刘燕著《会计师民事责任研究:公众利益与职业利益的平衡》,北京大学出版社2004年4月第1版,第112~114页。

(70) 劳伦斯·弗里德曼,《法律制度——从社会科学角度视察》,中国政法大学出版社,2004年1月第1版,第21页。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。