论清代前期土地垦拓对社会经济发展的影响

如何看待清代的垦荒,这是一个有争议的问题,尤其是近年来生态问题受到重视,对清代的垦荒的批评增多。清代的垦荒缺乏统筹兼顾,政府一味推行鼓励政策,致使部分地区生态环境遭到严重破坏,如山林锐减,湖面缩小,河道变狭,或海口淤塞,导致自然灾害频频发生。这是历史事实,教训应予总结,但对清代前期垦荒整体作评价时,却不能仅仅从局部地区生态环境遭到破坏这一点来衡量,应该从多方面去考察。

在农业生产技术还不是很发达的清代,增加农业产品数量的最有效途径,还是扩大耕地面积,耕地面积扩大了,粮食总产量才能增加,新增的人口才有饭吃,也才有可能腾出更多耕地种植经济作物,以满足社会经济不断发展所提出的需求。当然,通过农业生产中精耕细作,改良土壤,兴修水利改善灌溉条件,增加施肥,改良种子,提高复种指数等措施,也可以大幅度提高农业生产水平。但就清代而言,这种作用还不能得到充分发挥。

评议一项政策的历史作用,首先要看他对社会经济发展是起到促进作用,还是起到阻碍,或是破坏作用。只有从同一标准出发,才不会使评价失去公允而走向偏颇。

清代前期垦荒对当时社会经济发展的影响,从总体说,积极方面超过了消极方面。

第一,垦荒增加了清政府的财政收入。明末清初长达半个世纪的战乱,给农业生产带来极大破坏,耕地面积由明万历701397628亩,至清顺治八年时仅剩下209858461亩,仅及万历六年耕地面积的29.92%。国家每岁钱粮收入14859千余两,而每年政府支出数为15734千余两,出入相抵,尚不敷857千余两[1]。严重经济危机的阴影,笼罩着刚刚诞生的清王朝。这个新王朝如不及时摆脱这个经济危机,就会垮台。清政府为及时摆脱这一财政危机,稳定十分不安宁的社会,首先把垦荒摆在重要议事日程上。经过顺、康两代不懈努力,荒芜的土地不断得到垦复。田赋收入也随之不断增加。如康熙四年三月十九日,河南巡抚张自德疏报:康熙三年所属州县开垦荒地19361顷,该征钱粮银83140余两[2]。康熙十九年,户部郎中鄂齐理奉差盛京后,在回京奏疏中称:勘查满洲人丁新开荒地:东至抚顺,西至山海关,南至盖州,北至开源,共垦田万顷,可征钱粮银约万两[3]。如此事例,在历朝实录中比比皆是,不一一枚举。通过垦荒,国家财政收支状况也得到极大改善,从入不敷出,到库有存银。至迟,康熙六年时,清政府已完全摆脱财政危机,扭转了入不敷出的局面,据统计,这年户部存银已达2488492两。康熙八、九两年(1469、1670)“每岁存剩约六七百余万”两。康熙十二年(1673),三藩之乱爆发,军费开支剧增,尽管在这战火纷飞的年代,户部仍有库存,如康熙十六年(1677),存银尚有5307216两,康熙十七年存银数虽然有所减少,但仍有3339920两。经过漫长的八年戡乱后,由于战争结束,军费开支大减,户部存银也就激剧增加。康熙二十五年,户部存银上升到26052735两,康熙二十六年,存银达28964499两。康熙三十一年至六十一年的31年间,户部每年存银都在3000多万两至4000多万两之间,最高年份达4736万余两[4]。

战争,实际上是经济实力的较量,这点早为人们所共识。清政府之所以从建立第一天起就把垦荒摆上议事日程,除了安置流民,稳定社会秩序作想外,更重要的是为满足巨额军费支出,清政府建立之初,战争连绵不断,军需浩繁。据陈锋研究,顺治朝常年军费开支每年为1300万两,从顺治十二年起,战时每年军费开支约在数百万两至2000万两之间。依此估计,顺治朝有案可查的数字,战争开支在一亿两左右。康熙十二年(1673)三藩之乱爆发,这一战争持续了八年,这八年间,清政府军费开支高达1亿两以上[5]。此后,还有平定准噶尔等战役,军费开支都高得惊人。这些巨额的军费开支取之于何处?中国是个农业大国,国家财政来源主要是靠田赋征收,而商税收入有限。田赋收入的增加,主要是来自于耕地面积的扩大,也就是说直接取决于垦荒所取得的成果。顺治、康熙垦荒不断取得进展,对巩固新生的清政权和统一祖国山河的战争以最有力的支持。从这个意义上来说,如果没清初的垦荒成果,清政府的巩固将面临严重困难,国家统一也将受到危害。

国家财政收入的增加,国库充实,使清政府有足够的实力进行赋税改革和关照人民生活。如康熙五十五年颁布免除新增人丁丁银的规定就一例。至于蠲免,在康、雍、乾《实录》中俯拾皆是。蠲免次数之多,数量之大,为历代王朝所仅见。仅就康乾时期江苏一省蠲免而言,从康熙元年至乾隆六十年间,吴江等25州县,由灾蠲、普免、积欠蠲免三项所免去赋银计共7625776.2两,普免、灾蠲、免欠次数多达653次[6]。从个别地区蠲免事例即可看出,清政府在减轻人民负担上所作出的努力。清政府之所以能这样做,是由于荒芜的土地不断得到垦复,田赋收入不断增加的结果。

第二,造就大批自耕农民,经过半个多世纪战乱,流离失所、衣食无着的农民,在清政府招垦政策鼓励下,经过自己辛勤劳动,其中绝大多数取得了土地产权,变成了自耕农民。

顺治初年,湖南省永州府属州县,“其民皆由乱定招徕而至,垦辟荒土,久而富饶,人皆世农,不言他事”[7]。寥寥数语,描绘出一个家给人足的自耕农聚居的情景。顺治十六年,河南开封等八府并汝州,招直隶失业贫民来认垦,所垦土地“永为己业”[8]。雍正十二年,山东省各府州县,仅一年间就查出贫民29940户,实垦荒地217711.4亩[9],平均每户开垦荒地7.2亩。乾隆二年,山东商河县知县范从律详报,商河县民祖籍原顺天,明末遭兵失业,星散山左,至康熙元年始奉旨发商邑开垦荒地,各立村庄四十二处,一庄有三、二百家[10]。乾隆九年,直隶总督高斌奏称:“详查喀喇河屯厅所辖之白马关、潮河川、热河厅所辖之张三营、白马川,四旗所辖之波罗河屯各汛内,凡有平坦可耕之区,悉系旗地,间有民人新垦者,俱系旗圈余地。自雍正十年奉旨听民认垦输粮,从此民人安立家室,悉成土著,垦地二千九百余顷。”[11]乾隆十一年,甘省原报受田民人共一百七十一户,认垦田九十三顷,内除马尚考等十二户盐碱不能耕种七顷外,该省民人一百五十九户,田八十三顷余[12],平均每户认垦荒地52.2亩左右。乾隆十八年,广东琼州有可垦荒地二百五十余顷,召土著居民耕种[13]。嘉庆五年,恩长等报告,查出和阗所属各城有粮无地之回民七百五十二户,仁宗下令户部,将丈出官荒地二万零六百四十亩,“按数拨给有粮无地之回户,均匀开荒”[14]。每户回民可得官荒地26.1亩。清政府对广东新生沙坦开垦,还做了特别规定,只限定由无地贫民优先开垦。东北三省逐步放垦,蒙地开发,新疆拓垦等等,都为清代造就大批自耕农。

清朝初期,四川累遭兵革,地荒人亡情况尤为严重,各省流民进川后,通过垦荒获取土地产权,从而成为自耕农者极为普遍。大邑县,清朝初期,土著少,客民多,“率多秦楚豫章之人,或以屯耕而卜居”[15]。这里的“屯耕”并非指租佃私人土地,而是占地开垦。铜梁县,清初来这里垦荒的有贵州、湖广人,也有江苏、福建、广东人,这些垦民“各据壤土”[16],取得土地产权。郫县,清初户口锐减,来这里垦荒的广东人较多,其次山东、陕西、福建、江西等省人户。农民垦荒谓之“插占”[17]。即不受顷亩所限,能开多少可占多少。定远县,清初来这里开垦的主要是湖南人,“垦荒占田,遂为永业”[18]。新繁县,清初先有湖广人移入,继有江西、福建、广东三省农民移入,也有少量陕西人,“始至之日,田业无主,听民自占垦荒,或一族为一村……有一族占田至数千亩者”[19]。苍溪县,清初外省农民纷纷移入,康熙初年,全县丁粮户六百余户,本省农户占十分之四五,此外湖南省籍占十之三四,广东、贵州、福建等省籍占十之一二,这些客民皆“插土为业”[20],即取得土地户籍。万源县,清初客民入山,“荒山无主,由人手指由某处至某处,即自行管业”[21]。乐至县,康熙前,外省来乐寄籍,地旷人稀,多属插占,“认垦给照”[22]。云阳县,清初客民移入,“占田宅,长子孙”,先开水田,继开山地[23]。彭县,清初居民稀少,土地荒芜,至乾隆初年,发生巨大变化,民力“岌岌吴楚”,“山坡水涯,耕垦无余”[24]。新都县,康熙六年前,“有可耕之田,无可耕之民”,乾嘉之后,则“无荒可垦”[25]。经过土客民数十年辛勤劳动,四川广大地区逐渐得以开垦。康熙年间全省熟田14810顷,雍正二年熟田增至214450顷,乾嘉之际熟田剧增至463486顷[26],比康熙年间增加十五倍之多。

陕西的情况也大致如此。经过明末清初战乱之后,土地占有关系发生了巨大变化,地主豪绅原占有的土地丧失了,原有的穷人都占有了土地。泾阳县志称:“昔之产在富,今之产在贫。”[27]反映了自耕农大量存在的事实。

当然,在清初垦荒中,地主、官僚、商人在垦荒政策鼓励下,以自己所具有的经济实力,或通过权势,也占有大量土地。如顺治十四年,直隶开平卫生员陈翼泰开垦过无主荒地2105亩田[28]。同年,直隶丰润县金吾左卫武生卓企茂开垦过无主荒地2019亩[29]。顺治十三、十四两年,直隶大名府开州生员邢祚贞垦过无主荒地3439.1亩[30]。顺治十三、十四年,山东内阜县生员唐佑臣先后开汶上县荒地4248亩[31]。乾隆三十二年,寄台商民芮友等三十名呈请开垦甘肃穆垒荒地,陕甘总督吴达善批准其申请。据批文称:查该商民等携资贸易,系有工本之人,请饬巴里坤镇臣给予执照,令其认垦耕种[32]。以上仅是举例如已,远非地主、官僚、商人垦地的全部。但在明末清初农民战争扫荡下,地主豪强势力遭到巨大打击,或家破人亡,或流离失所,侥幸生存下来者,家资丰厚者不多。另清初对缙绅豪强采取严厉打击措施,如顺治十八年,江南奏销案就是一例。清廷将上年奏销有未完钱粮的江南苏州、松江、常州、镇江四府并溧阳一县的官绅士子,借“抗粮”之名全部黜革,继之,又乘大创之后十年并征,使江南缙绅豪强受到沉重打击,此时,松江府属人们“以有田有戒”[33]。另据《清河县志》称,商人则“以赋重为累,不置田产”[34]。陕西富户亦以置产为累,《陕西通志稿》称:富人“家资巨万,无一陇之殖,则对于国家终岁不输一钱”[35]。或谓“饶裕之家,劝令买地,多以为累,万金之子,身无寸土”[36]。咸宁县“荐绅鲜干谒,无侈田广宅”[37]。关中合阳,“人乃以田多为累”[38]。摊丁入地后,实行的是田多者多负担,由于田赋负担加重[39],对地主兼并土地势头也起到一定的抑制作用。这些社会因素的存在,对清初通过垦荒而造就的自耕农无疑是起到保护作用。

下面,我们通过康熙、乾隆年间某些地区的编审册、税亩册及其他资料记载,对自耕农占地情况作具体分析。

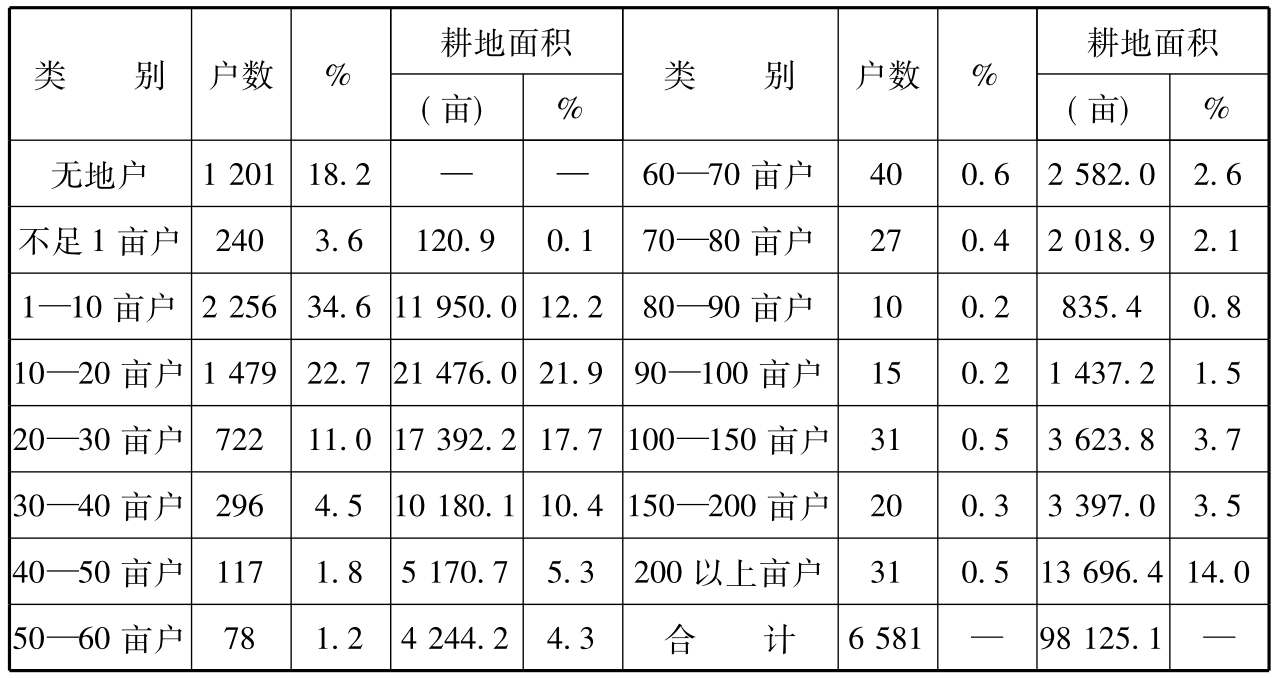

首先,看直隶获鹿县土地占有情况。康熙四十五年,该县二十五甲民户,共有耕地98125.1亩,按每户占有耕地多寡状况,列表如下:

表1 康熙四十五年直隶获鹿县25甲各类农户

资料来源:清代《获鹿县档案》,《编审册》。说明:康熙四十五年25甲编审册是:在城社9甲;郑家庄社1、2、3、4、6、7甲;任村社5、6、7、8、9、10甲;龙贵社5、10甲;太平社1、2、3、4、5、6甲;××社10甲;甘子社9甲。

据上表,拟按占地状况分为无地户、少地户、中等户、富裕户、地主户五大类。一类户占人口18.2%,是无寸地之民户;二类户为占地10亩以下户,他们占总农户37.9%,占有总耕地12%;三类户为占地10—40亩中等户,这类农户不但农户数量最大,而且占地比例亦最多,分别为38.2%及50%;四类户为占40—100亩富裕户,他们占总农户4.4%,占耕地面积的16.6%;五类户为占地100以上地主户(按一刀切分法)[40],他们占总农户0.8%,占总耕地17.4%。据此,农民所有制显然占据统治地位。至乾隆元年,尽管在这30年间土地兼并在激烈进行,但该县自耕农占统治地位情况仍然没有变化。从郑家庄社二、四甲,甘子社九甲,同治社五甲,前后占地情况作一比较,情况就一目了然了。请看下表:

表2 康熙四十五年(1706)与乾隆元年(1736)直隶获鹿县社四甲各类农户占地比较表

资料来源:《获鹿县编审册》。

陕西情况与获鹿大致相同,毕沅称:他在乾隆四十年时,曾经到西安、同州、凤翔三府,邠、乾二州考察,所看到的是:“耕读相半”,而“殷实之家,十不得一”[41]。

江南地区情况为何?请看安徽休宁县。根据体宁县三都十二图六甲保留下来的康熙五十五年编审红册看,六甲共计233户,共有耕地1134.3亩。各类农户占地情况见下表:

表3 各类农户占地情况统计表

资料来源:中国社会科学院经济研究所藏《休宁县三都十二图(上)编审册》,#税A20、#税147。说明:其中第六甲五十五年编审红册脱落,今采用康熙五十年地亩统计数。

从编审红册看,该六甲中占地二十亩以上农户,多为劳动力较多家庭,如三甲姚春阳占地20.6亩,他家有3个劳动力;四甲复廷占地29.9亩,家有4个劳动力;汪宗占地27.7亩,家有4个劳动力[42]。此处系山区,山多田少,农户占地面积相对少些,但一家有3丁、4丁,占地二十几亩,似乎还够不上地主。由此看来,清初垦荒所造就的自耕农还较好地保存下来。安徽霍山县情况也大致如此,方志记载:“中人以下,咸自食其力,薄田数十亩,往往子孙世守之,佃而耕者仅二三。”[43]

随着土地兼并的发展,清初垦荒所造就的自耕农也有所分化,地主户的田产在膨胀,无地少地农户在增加,如湖南省,清初,桂阳县邓仁心、邓仁恩兄弟有田数百顷,乾隆十三年时,杨锡绂奏称:“近日田之归富户者,大抵十之五六,旧时有田之人,今俱为佃耕之户。”[44]嘉庆年间,衡阳县刘重伟(木商)子孙“田至万亩”[45]。嘉庆壬申年(1812),李象鹍奉父命析户为二,各收租六百余石,服宫中州后,置产又数倍于前,至道光壬辰(1832)年,仍合旧产为二析之,“较壬申数且六、七倍”矣[46]。江苏松江,在康熙年间“遂有一户而田连数万亩,次则三、四、五(千)至一、二万者”[47]。无锡县徐乾学买慕天颜无锡田一万顷[48]。乾隆时,海州孟鉴有地五千余亩[49]。嘉庆十二年,海州李法泳等买程继祖遗海州五庄田二百余顷[50]。江北、淮南一带,康熙年间,盛枫指出,区方百里,户不下万余,丁不下三万,“其间农夫十五,庶人在官与士大夫之无田及遂末者十之四,其十之一则坐拥一县之田,役农夫,尽地利,而安然食租衣税者也”[51]。这种情况在江苏玉区十七图也得到反映。据《康熙四十年份本色统征仓米比簿》记载,该区第十七图十个甲中,9户地主占有田3120.3亩,为该图全部耕地的96.7%[52]。乾隆年间,直隶怀柔郝氏有膏腴万顷[53]。

尽管土地兼并在不断进行,但在清代垦荒政策鼓励下所造就的自耕农仍然占据重要地位。计瓦格勒估计:“小地产的成份约占所有种植的农业地面积百分之六十,大地产的成分占百分之四十。”[54]又据杰密逊光绪三十一年(1905)估计,农民所有地占当时耕地面积的二之一[55]。

在封建社会里,自耕农是政府田赋的主要承担者,自耕农数量的多寡,直接影响到国家财政收支的丰歉,以及国家的兴衰和稳定。这点,已为学术界所共识。清代由于垦荒政策所造就的广大自耕农存在,并长期得以延续,是造就康乾盛世的最深厚的经济基础,这是不容忽视的历史事实。

第三,垦荒事业的深入与发展,缓解了新增人口对粮食需求的压力。明末清初长达半个世纪的战乱,人口伤亡极为严重。据顺治八年(1651)统计,全国人丁仅为10633326丁而已,经过顺治、康熙长达七八十年休养生息,至雍正元年(1723)全国人丁数上升到25326307丁之多,比顺治八年增加2.38倍,到乾隆二十七年(1762),全国人口突破2亿大关,到道光十四年(1834),全国人口又较乾隆二十七年翻了一番,突破4亿大关。人口激速增长,对粮食的需求也激剧增加。康熙四十八年(1709),李光地就已指出,“米价之贵,盖因人民繁庶之故”[56]。康熙五十二年(1713),清圣祖更明确指出:“如此丰年,而米粟尚贵;皆由人多田少耳。”[57]乾隆十三年(1748),清政府曾开展“米粮日贵”之由大讨论。湖南巡抚杨锡绂称:“盖户口多,则需谷也多……户口繁兹,足以致米之价逐渐增加,势必然也。”[58]其他官员如两江总督尹继善、云贵总督张允随、云南巡抚图尔炳阿、湖北巡抚彭树葵、江西巡抚、山东巡抚、河南巡抚都有人与地之关系的议论[59]。随着人口激剧增加,原有耕地已无法养活这众多的新增人口,因此无业流民大增。仅乾隆八年至十三年的短短六年间,广东、湖南之民“赴川就食者”就达243000余人[60]。乾隆年间,湖南、湖北“携家入蜀者不下数十万”[61]。其余进入东北、热河、内蒙、台湾流民尚不计在内。在这巨大人口压力下,康熙以后各代皇帝都认识了解决新增人口粮食问题的重要性。要解决新增人口粮食问题,除了对原有耕地进行挖潜改造,推广良种、增加投入外,主要办法是开垦更多新耕地。因此,在原有荒地复垦后,政府把开垦的对象转移到山区、边区、湖区、沙坦等未开垦土地。这些新开垦的土地对养活新增人口起了巨大作用,同时也为内地增加粮食供应。如郑吉士到四川乐昌后,在任职期间,积极推行招垦政策,其结果“高原逐谷,旷土渐冰”,新安插新民千余户“熙然鼓腹,足以养生而有余”[62]。江西赣州系山区,经开发后成为盛产粮食之乡,豫章、吴会“咸仰给焉,两关转谷之舟络绎不绝,即险岁亦橹声相闻”[63]。漳泉之民大量迁台后,台湾荒地进一步得到开发,号称“一年丰收,足供四、五年之用”[64]。原来开发较迟的贵州,经过清代前期开垦,变化十分显著,《黔西州志》称:“黔西从岩疆下里,而烟联万里,户积千箱,曩时所称刀耕火种之乡,今皆人浮万口,大有频书盈宁,富庶埒中州矣。”[65]《热河志》称:归化城土默特旗、河套西部和热河一带,自康熙至乾隆渐次开发,并取得很大成绩。对此,乾隆皇帝有很高评价,称“口外东自八沟,西至土城子一带皆良口,直隶、山东无业贫民出口垦种者不啻亿万,此汉唐宋明所无也”[66]。口外的开发不仅解决移民自身食粮,而且还为京师提供大量商品粮。《圣祖实录》称:“今河南、山东、直隶之民往边外开垦者多,大都京城之米自口外来者甚多。口外米虽极贵时,秫米一石不过值银二钱,小米一石不过值银三钱,京师亦常赖之。”[67]陕西、四川、湖北三省交界南山老林及巴山老林开发,解决了江、广、黔、楚、川、陕无业者“数以百万计”[68]。他们在这里重新找到就食安身之处。《兴安府志》称:终南山区“处处俱成村落”[69]。商州地区乾隆以后,也日渐开辟,“虽山头地角,开尽无遗”[70]。商南“跬步皆山,久经开垦,并无老林”[71]。

尤其是山区和边区的开发,不但养活了数以百万计从“狭乡”游离出来的人口,而且也减轻了狭乡的粮食压力,从而使狭乡粮食供应趋于平稳。东南苏州、江宁、杭州、安庆、福州五府,系缺粮之区,本地所产粮食不足以供本地人民之食,不足食粮多赖于四川、湖南、湖北、江西、台湾等地供给。从乾隆二十八年(1763)至光绪十年(1884)的121年间考察看,其粮价上涨是有限的。其间涨幅最大的为江宁府,每年平均上涨粮价不过0.015两而已,涨幅最小的为安庆府,每年平均上涨粮价仅仅是0.006两而已。五府拉均扯平,每年上涨粮价仅仅是0.01两,涨幅不过是五府每年平均粮价1.973两的0.0058%[72]。请见下表:

表4 中国东南地区中米价格(1763—1884)

指数:(1788—1790)=100*单位:银两/每石

续表

续表

资料来源:王业健:《清代粮价的长期变动》一文中《中国东南地区中米价格》。*引者说明:各府指数,系指各府1788—1790年三年间的粮价平均数。苏州府为1.48两,江宁府为1.44两,杭州府为1.72两,安庆府为1.45两,福州府为1.77两。

第四,垦荒事业的发展,有利于经济作物种植的扩大。因明末清初战争所荒弃的耕地,经过顺、康年间几十年的垦复,已经恢复到明代战前水平。自康熙后期开始,已逐渐向山区、边区、湖滨、沙坦开发,随着这些地区开垦规模的扩大,原来的“狭乡”人口压力相对减轻,有可能挤出一部分耕地它用。在商品经济发展刺激下,这部分土地被投向经济作物的种植,或在新开垦土地上直接种植经济作物。如棉花、桑、烟叶、茶、兰靛种植在乾隆朝后有很大增加。

棉花,在清前期,各地种植面积在扩大。如江苏松江、太仓、海门、通州等府州厅所属各县,在乾隆时已成“种花者多,而种稻者少”,“以现在各厅州县农田计之,每村庄知务本种稻者,不过十分之二三;图利种棉者,则有十分之七八”[73]。对照清初当地“农家树艺,粟菽棉花参半”[74]的情况看,这一地区种棉情况,又有新发展,植棉农户又新增了二三成。山东除西北部东昌、临清、武定及西南部郓城为原有集中产棉区外,清前期,黄河下游南岸的济、青、武三府交界的齐东、章丘、邵平、高苑、博兴、蒲台、利津等县,也形成为新的产棉区。蒲台“地产木棉,户勤纺织”[75]。博兴之产“以棉花、白酒为最”[76]。河南,到清前期,植棉地区比明代更为广泛。中部孟县、巩县、洛阳,以及南阳、武安都发展成棉花新种植区,产品销于江南。巡抚尹会一说:“棉花产自豫省,而商贾贩于江南。”[77]直隶种棉发展于乾隆以后,黄可润称:“保定以南,以前凡有好地者多种麦,今则种棉花。”[78]至于冀、赵、深、定诸州属,“农之艺棉者十之八九”[79]。

桑,江浙地区是老产桑区,但到清前期种植面积还在扩大,如湖州府崇德县,明万历九年,桑田占总耕地面积为12.46%,至康熙五十二年,桑田占总耕地面积达41.38%[80]。将近增加29个百分点。江浙其他县份,在清前期植桑面积都有不同程度增加。广东南海县九江乡,到嘉庆时,已是“境内无稻田,仰籴于外”[81]。陕西清初桑树甚少,至乾隆时,“计通省增种桑树已及数十万株”[82]。

烟叶,乾隆年间及乾隆以后,烟草种植在各省迅速增加。如福建地区,乾隆初年,郭起元说:“闽地二千余里……今则烟草之植,耙地十之七八。”[83]陆燿也说:“烟草处处有之……第一数闽省。”[84]江西赣州,乾隆时“属邑遍种之,甚者改良田为烟畲,至妨收谷,以获厚利”[85]。宁都州瑞金县“今则无地不种”[86]。广东新会,道光时“种烟者十之七八,种稻者十之二三”[87]。据四川《新津县志》称“业烟草者甚多,良田熟地,种之殆遍”[88]。山东济宁,乾隆时所产烟叶“甲于诸郡”[89]。陕西、甘肃、东北在清前期都有一些著名产烟区。

茶,随着山区开发,种茶业也有很大发展。福建建阳,道光时山地“多租于江西人开垦种茶”[90]。浙江于潜种茶亦多,据嘉庆时县志称:“乡人大半赖以资生。”[91]乾隆时,安徽霍山县“近县百里皆种茶,民惟赖茶以生”[92]。广东鹤山,在乾隆时种茶业也在发展。县志称“山阜间皆植茶”[93],至道光时发展到“自海口至附城,毋论土著、客家,多以茶为业”[94]。名重于天下的云南普洱茶,在清前期也获得巨大发展,普洱产茶区“周八百里,入山作茶者数十万人,茶客收后,运于各处,每盈路,所谓大钱粮矣”[95]。四川、湖南等省也生产大量茶叶。由于种茶业的发展,茶叶为出口产品的大宗货。仅就输往英国而言,乾隆五十八年(1793),为167331磅,至道光二十五年(1845),已猛增至50714657磅[96],52年间,出口到英国茶叶增加303倍。

兰靛,兰靛的种植与山区开发紧密联系在一起。如浙江宣平县,开始时是福建人在此租山垦种,后来也把当地人带动起来,《处州府志》称:该地“山乡田少,颇宜麻靛。麻始于江右人,靛始于闽人。江(西)闽(福建)人居宣者十之七,利尽归焉。今土著亦种靛。”[97]龙泉县情况是“溪岭深邃,棚民聚处,种靛植麻”[98]。奉化剡源乡种靛发展更甚于他处,开始时,只是闽、台(州)人在该乡租山垦种,发展到后来,当地居民“且有种于田者”[99]。福建上杭人,在南浙开山种靛,有“获利难以枚数”者[100]。福建霞浦县,乾隆年间,植靛最盛,“其货能通于浙温,乡民有以靛而致巨富者”[101]。台湾淡水厅植靛业也发展很快,甚至有商人“先给佃银令种,一年两收”[102]。江西抚州《东乡县志》称:“货之属则东北源里多兰靛,比户皆种,八月中旬,县城墟期,市靛者常集至千人。”[103]赣州府属,耕山者多种靛,其中又以“赣县尤多”[104]。北方之河南、山东、陕西,西南之四川、贵州等地,在清代前期都有开山种靛记载。河南《杞县志》称:兰靛、脂麻、棉花是该县三宝,农家“两税全资之”[105]。

清前期垦荒工作的持续发展,为经济作物广泛种植提供了广阔天地,尤其是山区、边区、沿海、沙田开发,所起到作用更加显著。同时,经济作物的迅速发展,也为清前期商品经济发展和社会繁荣作出贡献。

第五,垦荒促进了山区、边区的发展。垦荒的发展除了原有荒地得到垦复外,也使得原来人迹罕至或人烟稀少山区、边区得到开垦,这些被开发地区除耕地面积扩大外,还表现在人口增加和经济发展方面。

1.考察山区、边区人口发展情况。江西赣州是山区,顺治前虽有开发,但很不充足,因此,人口密度很低,经过康乾年间大量垦发后,人口大量增加,人口密度也随之增加,具体情况见下表:

表5 清前期赣州等地人口及人口密度(人/km2)

资料来源:转见曹树基:《明清时期的流民和赣南山区的开发》,见《中国农史》1985年第4期。

说 明:本表作了些删节和变动。

从上表可以看到:顺治时,赣州、南安每平方公里平均才有两个多人,临江十一个多人,饶州十五个多人,抚州算是人口密度最大了,也只二十二个多一点。到乾隆四十七年统计,情况就大不一样了。人口密度最低南安,每平方公里都有七十九个多人,赣州、饶州近乎九十人,或九十个多人,抚州达到一百三十七个多人、临江则近乎二百人。道光元年情况又不一样了,除南安每平方公里平均89人外,赣州上升至100人、饶州上升至111人、抚州达到143人,临江则高达227人之多。

清前期,陕南山区得到大规模开发。陕南包括汉中、兴安、高州三府州,以及西安、凤翔二府南部山区,面积六万数千平方公里,位于终南山和大巴山之间。清初,只有汉水及其支流两岸平川地带,有人耕垦居住,此外则人烟稀少,基本处于没有开发状态。康熙末年,陕南各地方政府大力推行垦荒政策,于是各地流民纷沓而致。原来“俱系荒山僻壤,土著无多”的兴安,自乾隆三十七、八年以后,“河南、江西、安徽等处贫民,亦多携带家室来此,认地开荒,络绎不断,是以近年户口骤增至数十余万”[106]。据史志宏统计,陕南三府州人口增长情况是:

表6 清前期陕南人口及人口密度统计(人/km2)

资料来源:转见史志宏:《清代前期小农经济》,中国社会科学出版社1994年版。

说 明:该表的格式与原表有所不同,但数据不变。

陕南地区人口增长情况还可从南郑等13县厅看到:

表7

资料来源:嘉靖年间各县(厅)人口数取于嘉靖《汉中府志》,道光年间人口数见卢坤:《秦疆治略》。

这些地处山区,人口原本稀少县(厅),经过清前期大力开发,与明嘉靖朝相比,人口以5倍、10倍,乃至33倍速度在增长。

川东北及鄂西北,也是流民聚居之处。据严如煜称:江、广、黔、楚、川、陕之无业者,侨寓其中,“以数百万计”。“往时郭外即山,地不逾百里者,全则幅员千里;往时户口仅数千者,今则烟火数万家。”[107]至嘉庆末,川、陕、楚三省边区人口总数达六七百万之多[108]。

浙江、安徽、贵州、云南、四川山区,也随着垦山进展,而人口大增。如浙江各山邑,“旧日有外省游民,搭棚垦种……以致流民日聚,棚厂满山相望”[109]。

东南沿海地区小岛,也随着开垦的发展,人口在迅速增加。如浙江玉环山,周围约计七百余里,从洪武至康熙二十二年前,基本上处于禁垦中。康熙二十二年后,废除海禁,雍正六年招太平,乐清两县人民前往垦种,并在处设立玉环厅加以管理。南田山地处象山县南端,直到嘉庆年间,才得大规模开发。“山内十一岙,共垦户1574家,男女共4098口。”[110]广东雷、廉二府交界海面之涠洲及迤东的斜阳地方,“俱系孤屿荒地”,乾隆以后,“贫民搭寮居住,日聚日多”,“此外,广州等八府属海岛居民,聚处有年,俨同村落”[111]。

山东近海岛屿,在开发过程中也聚集了大量人口,仅“长山岛等三十三处”,至乾隆末时“共有居民三千二百八十九户,男女大小二万三千九十名口”[112]。

云南、新疆、蒙古、东北、台湾在荒地垦拓过程中,人口也有大量增加。如乾隆二十七年,应募入疆民户约有八千户[113],乾隆二十年至四十六年间,招垦户共447户,另有遣犯288名[114]。据乾隆三十年,陕甘总督并管巡抚事文绶报告:今查乌鲁木齐,乾隆三十一年由内地迁来并招募户民1589户,又安插为民人犯2户[115]。东北地区,除顺治年间实行招垦政案外,在鸦片战争前,基本上实行“封禁”政策。尽管如此,向东北地区迁徙的人口还是不断增加,如盛京将军境内,乾隆六年有民人359622口,至五十六年时,增加到821667口。五十年间,人口增加2.28倍。吉林将军境内,仅吉林乌拉、宁吉塔、伯都纳、三姓、阿勒楚喀五地,乾隆三十六年时,有民人56473口,至乾隆四十六年时已增至135827口,短短十年间,当地居民就增加2.4倍[116]。不可谓之不快也。台湾开发主要在清代。闽、粤人民大量迁入,仅东北噶玛兰地区,嘉庆十五年置厅时,已有漳、泉二府及广东人近4.3万丁[117]。

2.我们再来考察山区、边区的经济发展情况。清前期,由于流民大量迁徙到山区和边区,在他们辛勤劳动下,山区和边区经济得到很大发展。如江西赣南地区,由于闽粤流民迁入,促进了当地经济作物区的形成。据康熙《赣州府志》称:“近多闽广侨户栽烟牟利,颇夺南亩之膏。”[118]在他们带动下,瑞金“连阡累陌,烟占其半”[119]。烟草加工业也得到相应发展,据谢重拔云:“至城郭乡村开剉烟厂不下数百处,每厂五六十人。”[120]其他地区如安远、赣县、龙南、大庾、兴国、雩都各县,都有大量种植烟草记载[121]。糖蔗的种植在赣南也得到迅速发展。如南康“近产糖蔗,岁煎糖可若千万石”[122]。其他县份如大庾、赣县、雩都、信丰都有大量种植糖蔗记载。到嘉道以来,南康种糖蔗之多,“核其岁入,已与闽广争利广矣”[123]。花生由于宜“瘠土”,从粤北经南康向赣南传入后,在赣南各县得到普遍种植,并销售到外地,“贩运亦广”[124]。此外,赣南油茶、油桐、漆树等经济林栽种,也得到广泛发展。尤其是茶油种植,在烟业发展刺激下发展更快。如兴国“闽粤流民侨居,赁土遍种茶子”[125]。茶油远销江浙。同时,会昌、安远等县都有大量栽培。到清中叶,种油茶收入已成当地人民经济生活重要组成部分,年成丰歉以油茶收成好坏为定,《兴国县志》称:“若茶不结实,则为歉岁。”[126]“客家”人进入赣西北后,则以当地丰厚的竹子为资源,开创造纸业。“棚棚连络百十里,侨民资竹纸以生。”[127]来自福建上杭邓氏祖先,于康熙年间在武宁县“买严阳青山数十里,大兴纸厂之利”[128]。赣西北所出纸品种繁多,有火纸、花笺纸、表心纸、疏纸、谷皮纸;硬壳纸等,“火纸、花笺、表心,各槽岁出万肩”[129]。据乾隆《袁州府志》、道光《奉新县志》称,这些纸远销江淮,通行南北。客民大量迁入云南普洱地区后,茶业得到巨大发展,普洱所属六茶山“周八百里,入山作茶者数十万人,茶客收买,运于各处,每盈路”,“名重于天下”[130]。陕南地区在明末清初时,受到极为严重破坏,自康乾实行招垦政策外,四川、湖北、河南、安徽、江西穷民,成群结队就食而来。在他们努力下,大力兴修水利,扩大水田种植面积,改进耕作制度,提高复种指数,引进优良品种,推广高产作物,促进了粮食生产的发展。在粮食生产发展基础上,当地酿酒、养猪业得到迅速发展。南郑县“山地高阜、低坡皆种包谷,为酿酒饲猪之用”;定远厅“家家皆有酿具,包谷成熟,竟糜于酒,谓酒糟复可饲猪,卖猪又可获利”[131]。汉川“山中多包谷之家,取包谷煮酒,其糟喂猪。一户中喂猪十余口,卖之客贩,或赶赴市集。所得青蚨,以为山家盐、布、庆吊、终岁之用”[132]。还说山民喂畜猪只“多者至数十头,或生驱出山,或腌肉作脯,转卖以资日用”[133]。同时,该地区的经济作物,与山地的经济林的种植也有很大发展。如河谷平原地区棉花、姜、花生、烟草都比较发展、严如煜称:“汉川,民有数十亩之家,必栽烟数亩。”[134]城固壻水以北;则“沃土腴田,尽植烟苗”。烟草收成后,主要是外销,一年收入达“数千万金”[135]。安康人人都种花生,每年“获利以亿万计”[136]。林产品中以漆为大宗,由于漆树抗寒,极高之处皆有,一刀之值,价钱高时,可达百金。因此,成当地“石窖贫民赖以存活”之源[137],也正因为此,“人争鹜之”[138]。当地由于有大片森林,为发展木材加工业提供了基础,《宁陕志》称:“惟材木之利,取之不尽。木厂枋楂,为利颇巨。”并在此基础上发展成工场手工业,棚民“多资木厢、盐井、铁厂、纸厂、煤厂佣工为主”[139]。在此,还产生了新的生产关系萌芽。

边疆地区经过开发,社会经济也得到发展。新疆乌鲁木齐“商贾辐辏,比之巴里坤城内更为殷繁”,昌吉、呼图壁、玛纳斯等处,“商贾众多,几与乌鲁木齐相似”。“富者可以出资雇募工人尽力承垦。”[140]随着经济发展的同时,还给资本主义性质经营打开了通道。蒙古河套地区则“各处都有山东人,或行商,或力田”[141]。东北地区随着农业开发,直隶帮、山东帮、广东帮、山西帮等商业资本势力渗入东北。东北地区呈现一片繁荣景象:“商贩大集,南方珍货,十备六七,街肆充溢,车骑照耀,绝非昔日陋劣光景。”[142]10台湾地区在开垦土地同时,进行大规模水利兴修,其中有官府出资兴修的,也有垦户出资兴修的,规模最大的为彰化县八堡圳,灌溉面积达19000甲。据连横著:《台湾通史》记载,有清一代台湾各县兴修水利情况是:安平县5处,凤山县11处,嘉义县24处,恒春县2处,台湾县14处,彰化县13处,云林县42处,苗栗县17处,淡水县20处,新竹县44处,宜兰13处[143]。台湾植茶业也得到发展,北石碇、秦山(文山)二堡居民“多以植茶为业”,所产茶叶运往福州出售[144]。由于土地逐渐开辟,糖业也渐发达,糖产亦随之增加。特别值得注意的是,榨糖业出现了雇工经营情况。《赤嵌笔谈》称:“十月内筑廍屋,置蔗车,雇募佣工,动廍硖糖。”此外,台湾与厦门之间贸易亦有很大发展,嘉庆元年,据称有商行二十余家,商船千余只[145]。

山区、海岛及边区开垦,改变了这些地区贫穷、落后的面貌,加速了当地经济、文化的发展和民族的融合,这些地区的社会经济发展与内地社会经济发展一体化过程大大缩短,从而加强了中华民族的凝聚力,向心力。这一历史功绩值得后人大书特书。

第六,从垦荒、围湖造田的实践中,唤醒了人们对保护生态平衡的认识。大量流民入山开垦和沿湖、沿河人民大肆围垸作田,对生态平衡破坏严重。早在乾隆年间,余腾蛟针对江西西北部垦山情况指出:“棚民垦山,深者至五六尺,土疏而种植十倍。然大雨时行,溪流堙淤。十余年后,沃土无存,地力亦竭。今……诸处,山形骨立,非数十年休息不能下种。”[146]陕南西乡则“乾隆以后,山尽开垦,水故为患,若值淫霖旬积,山水大发,北山各水自高处崩崖,推石漂沙,带泥而下,一出山口,便已土石淤高渠身,水遂横溢,淹没田庐”[147]。安徽宁国、徽州等处亦然,“自皖民漫山种之(苞芦),为河道之害,不可救止”[148]。其余浙江、四川、福建诸省多有因无限制垦山,而造成水患的记载。滨江滨湖地方,淤涨沙筑,私自筑垸,由于“东拦西碍,流沙日就停阻,水道因之变迁,一遇巨涨,水无容蓄,遂多旁溢”[149]。造成堤废、田园淹没。

盲目的垦山和围垸给清代社会经济带来严重不良后果。清政府在推广垦荒政策过程中,逐渐认识到这问题的严重性。《湖南水利论》作者认为,由于近年深山穷谷,石陵沙阜,莫不芟辟耕耨,致使地脉既疏,沙砾易圮,“故每雨则山谷泥沙,尽入江流,而江身之浅涩,诸湖之湮平”[150]。湖北巡抚彭树葵则更深刻认识到:“与水争地为利,水必与人争地为殃。”[151]湖南巡抚杨锡绂认为:“而至于关系水利蓄泄,则仍当以地予水,而后水不为害,田亦受益。”[152]汪方元甚至认为,如果让棚民开山继续发展下去,“他日之钱粮何出?”是个问题。因为山场“近已十开六七矣,每遇大雨,泥沙直下,近于山之良田,尽成沙地;远于山之巨浸,俱积淤泥,以致雨泽稍多,溪湖漫溢,田禾淹没,岁多不登。至于水遇晴而易涸,早年之灌救无由,山有石而无泥”[153]。近山农民亦因受垦山之害,而纷纷状告官府,以至“讼案迭出”[154]。影响地方安宁。

在垦荒实践过程中,使朝廷上下认识到滥垦会破坏局部地区,乃至大范围的生态平衡,从而威胁到人民生命财产安全,以致影响到政府钱粮来源。为纠正这一政策性失误,清政府为此作出巨大努力。其措施是:

1.查禁。乾隆十一年,湖南巡抚杨锡绂上疏“请严池塘改田之禁”,提出“若自今以往,严行禁止,于东南各省甚为有益”[155]。随后,户部议准了杨锡绂建议,下令“官地民田,凡有关水道之蓄泄者,一概不许报垦,倘有自持己业,私将塘池陂泽改垦良田,有碍他处民田者,查出严惩”[156]。乾隆十三年,湖北巡抚彭树葵就任后,接到高宗皇帝一道上谕,要他“将湖河滩地禁止侵占一案,作何办理之处,查明具奏”。他的查处办法是:“现在惟有檄饬各该州县于冬春之际,亲行履勘,将阖邑所有现垸若干,各依土名查清造册……嗣后即以此次所查,著为定数,听民安业,此外永远不许私自加增。”[157]乾隆二十八年六月十四日,高宗就陈宏谋奏请严滨湖私筑之禁一折,传谕湖南继任巡抚乔光烈,要他“每年亲行查勘,间一二岁,即将有无占筑情形详悉具奏,永以为例”[158]。乾隆五十三年,因萧姓多年来在窖金洲上种芦苇,阻遏江流,以致荆州邵城万城堤溃,遭受一次严重的水灾。此事发生后,高宗下令各省督抚:“嗣后凡滨临江海河湖处所沙涨地亩,除实在无关利病者,毋庸查办外,如有似窖金洲之阻遏水道,致为堤工地方之害者,断不准其任意开垦,妄报升科,如该处民人冒请认种,以酿成水患,即照萧性之例,严治其罪,并将代为详题之地方等官一并从严治罪,决不姑贷。”[159]嘉庆二十年,户部决定:“浙江省棚民……俱不准再种苞芦,致碍农田水利。……此次清厘后,不准再有增添。如本地人民将公共山场,不告知合业之人,私招异籍民人搭棚开垦者,招租之人照子孙盗卖祀产例,承租之人照强占官民山场律治罪。”[160]道光十六年九月癸未,宣宗皇帝命令两江抚陶澍等“严饬所属各州县,于棚民垦种处所,设法严密管束,或宽预期限,令其渐回本乡。其未经开垦之山,著即严行查禁”[161]。

2.刨垸。对那些禁而不止,又有阻遏水道的私垸,政府的办法是“刨垸”。乾隆二十八年,清政府在湖南、湖北两省进行围田勘查,以乾隆二十八年前为界,凡二十八年前围垸,“未经列入应毁应留册内”的,“应免刨毁”[162]。列入应毁册的,就毫不留情刨毁。如湖南长沙县,在二十八年勘查时,石株围、团头围即“勘明刨毁”[163]。嘉庆七年,马慧裕在《湖田占水疏》奏折中报告:“查湖南滨湖十州县,共官围百五十五,民围二百九十八,刨毁私围六十七,存留私围九十一。”[164]道光五年,湖南布政使贺熙龄在《请查滨湖私垸永禁私筑疏》中,再次呼吁朝廷:“请旨敕下湖南巡抚,严禁私筑,每岁责成地方水利各官详悉查勘,如有新筑围田阻碍水道之处,即行刨毁,若有受贿存留,朦混结报者,查出参处。”[165]

3.对保留下来的围垸,政府则要求加固堤障。对围垸的安全,清朝政府极为关注,龙阳(今汉寿县)围垸曾于康熙七、八两年大修,至雍正六年又“奉旨发帑修筑,每堤障加高3尺,加宽5尺”;武陵(今常德县)也于康熙二十一年和雍正六年增修,雍正六年也是由政府拨款修筑。[166]沔阳县是有名水患区,顺、康、雍三代共92年中,水灾达42次,频率为45.7%。经过雍正年间增修堤垸,以后又每年加固,因而抵御水患的能力有所提高,乾、嘉、道115年中,该县水患共40次,频率为34.8%。特别是嘉庆25年内受灾仅4次,频率仅为16%。[167]

4.对租满退垦之山,政府决定退田还林。江浙、安徽之民,早在乾隆年间,便到皖南徽州一带垦山,嘉庆十一年,官方下令禁止垦山,但效果不佳。道光四年,两江总督陶澍发布命令,决定棚民租满退山之后,“不得仍种苞芦,改种茶杉,增蓄柴薪,以免坍泻”[168]。

从以上所述,可看到清政府对滥开山、滥围垸所造成的生态失衡是有一定认识的,也采取一定办法保护生态环境。有文章认为,清政府对保护生态环境毫无认识,这种看法是不够全面的,也是不符合历史事实的。作为对历史事件的评价,应尊重历史,决不可把历史当作一个小姑娘,想如何打扮就如何打扮。这是作为学者最起码的实事求是精神。

此外,我们还得指出,由于流民在滥垦风潮没能得到很好的扼制,造成一些地方过度开垦,致使生态环境不断恶性化,某些地区后来出现土地贫瘠化,进而影响到产量降低,使经济的发展出现滑坡现象[169],这是严重的历史教训。当我们回过头来总结经验时,必须牢牢记取这一切。同时,历史也告诫我们,要想保持社会经济持续不断发展,必须保护好我们的生存空间,合理开发和利用地球资源,为子孙后代造福。

(与段雪玉合著)(原文载《中国经济史研究》1996年第1期)

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。