一、书面导游的种类

严格地说,书面导游,应该是指以书面形式体现的导游辞,但是,在目前的情况下,最后成型的导游辞集或选集还不太多。此外,还有一些具有导游辞作用的书面导游材料,比如旅游指南、风物志以及一些专题旅游景观介绍等等。

(一)书面导游辞

书面导游辞,就是用文字这一书面形式表达的导游辞。目前能够见到的比较规范、成型的导游辞作品集主要有《走遍中国——中国优秀导游词精选·综合篇》(中国旅游出版社,1997.3)、《走遍中国——中国优秀导游词精选·文物古迹篇》(中国旅游出版社,1998.6)、《走遍三湘——湖南优秀导游词精选·文物古迹篇》(湖南省旅游局,1997)等。这类书面导游辞,一般是根据实际游览景观,按照特定游览路线进行导游的最接近实际游览情况的导游辞。这种导游辞具有规范性、综合性、多重功能性、现场性等一系列特点。

规范性,是指书面导游辞的遣词用句符合普通话规范的特性。书面导游辞采用书面语言进行交际,避免了口语交际的仓促性,导游辞创作人员可以有充足的时间字斟句酌地反复推敲,既能够充分地选择规范的表达形式进行表达,又能够有充分的时间修改或者删除一些不规范的表达,从而使导游辞表现出鲜明的规范性特征。下面请看一段书面导游辞:

女士们、先生们:

大家好!现在我们来到了藏传佛教格鲁派六大寺院之一的塔尔寺。塔尔寺所在的这个镇在藏语里称为“鲁沙尔”,汉语地名是“湟中”,意思是地处湟水的中游。藏传佛教俗称喇嘛教,是发源于古印度的佛教传入西藏地区之后形成的一个佛教支派,由于藏传佛教寺庙中取得佛学学位的僧人在藏语中被称为“喇嘛”,所以喇嘛教这个称呼就传开了。“格鲁”是藏语译音,意思是“善规”。佛教自7世纪传入西藏到最后形成藏传佛教,经历了几百年风风雨雨的变迁和改革。格鲁派是15世纪才出现的藏传佛教的一支派别,因它的教规对僧人要求十分严格,故得名“善规”;又因该派僧人在做法事时戴黄色的帽子,所以更多的人称它为黄教。虽然黄教在藏传佛教中出现最晚,但是由于管理最严,深得信徒崇敬,因此规模越来越大,在藏族地区信徒人数居其他教派之首。黄教寺庙更是随处可见,其中最著名的六座是西藏的色拉寺、甘丹寺、哲蚌寺、扎什伦布寺,甘肃的拉卜楞寺以及我们现在参观的塔尔寺。

(王秉习等《青海塔尔寺》)

这段关于青海塔尔寺的导游辞,就具有较强的规范性。除了遣词用句十分规范以外,内容的展开也层次分明,井然有序。全段围绕第一句“现在我们来到了藏传佛教格鲁派六大寺院之一的塔尔寺”这一总括句展开,按照塔尔寺地理位置、藏传佛教、格鲁派、六大黄教寺院的顺序进行分述,既符合写作脉络展开的要求,又符合旅游者理解的思路,容易给旅游者留下深刻印象。

综合性,是指书面导游辞所具有的兼容口语、书面语及其多种下属语体的特征,或叙述、或描写、或议论、或抒情,多种表达方法兼用,具有平实与藻丽、含蓄与明快、简约与繁丰、豪放与婉约、通俗与典雅、活泼与庄重等多种表现风格。下面请看一段导游辞:

各位团友,我们面前的这座雕像就是王昭君和呼韩邪单于。大家请看,王昭君温柔美丽,柔中带刚;呼韩邪单于威武粗犷,具有北方少数民族特有的豪爽气质。这尊雕像的下面用蒙汉两种文字刻着“和亲”。再请各位看看,昭君夫妇并骑的马头是朝什么方向的?对,这位团友说对了,是西方。为什么朝西呢?原来这和昭君出塞的路线有关。公元前33年,他们是从长安出发向西行至甘肃省庆阳县,然后经陕西榆林,内蒙东胜、杭锦旗、包头市,向漠西方向行走的,从西安出发向西走,马头当然朝西了。

(何育红《内蒙古昭君墓》)

这一段导游辞,下划横线的部分基本是书面语表达风格,前一部分以描写为主,后一部分以叙述为主;中间下加黑点的部分采用对话形式,具有口语亲切自如的特色。在这段表达中,这两种语体风格有机地融合在一起,使导游讲解语言自然流畅,挥洒自如。

多重功能性,是指书面导游辞要既宜于导游人员进行口头表述,又要便于旅游者阅读的特征。规范的书面导游辞总是二者兼顾的,既考虑到书面语的写作要求,以能够顺利进行现场导游讲解为主要目的,又要照顾到旅游者查阅方面的种种要求,使书面导游辞具有多种积极的功能。比如:

请大家看看,这条路有几种颜色?还散发着香味哪!……主要是红色。对!“红色之路”。这条路还称为“蜀身毒(古印度的别译,“身”,音yuán)道”,也就是古代西南丝绸之路。早在两千多年前的西汉时期就已经开发,它北接四川,南入缅甸、泰国,再到印度、阿拉伯半岛。这条国际商道比西北的丝绸之路还要早几百年哩!

(李威宏《石林、撒尼人、火把节——石林一日游导游辞》)

这一段导游辞中,为了方便导游人员讲解,也为了方便旅游者阅读,对“蜀身毒”的意思以及对“身”的读音用括号形式加以解释与提示,充分显示了书面导游辞的特点与优势。

现场性,是指在书面导游辞中所营造出的此时、此地、此情、此景的现场语境感。比如:

(出德和园向玉澜堂门前湖岸边步行的途中)

记得我国宋代大诗人陆游,曾写下“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”的著名诗句。现在就让我们来实际体味一下这首诗的美妙意境吧!我们已经来到了仁寿殿后的假山中,前方的景物全被假山挡住了,好像已经到了“山穷水尽”的地步,没有什么好看的了。但是当我们沿曲折的山道绕过这座假山后,眼前会豁然开朗,一碧千顷的昆明湖使我们切身体验到了“柳暗花明”的诗情画意。这就是我国造园艺术中“抑景法”的巧妙运用。

(颐和园管理处《颐和园导游辞》)

在这段导游辞中,下划横线的括号部分和“我们已经来到了仁寿殿后的假山中”是现场场景提示语;“现在就让我们来实际体味一下这首诗的美妙意境吧”是引导旅游者参与的导引语;“……使我们切身体验到了……”是结果提示语;此外的若干个“我们”,是现场感较强的人称代词。这些手段的运用使这段导游辞给人以活灵活现、如临其境的切身感受。

(二)旅游指南

旅游指南一类的书籍,除了“××旅游指南”的命名形式以外,还有××便览、××手册、××览胜、××导游等形式的名称。这类冠以特定地名的旅游指南,主要包括当地概况、游览景点介绍、趣闻、掌故传说、特产美食以及囊括交通、住宿、购物、饮食、娱乐、气候特点等各方面信息的旅游服务内容等部分。

旅游指南,具有适用范围广、引导性强、服务意识突出、图文并茂等一系列特点。

适用范围广,是指旅游指南的对象可以是一个地区,如《成都平原旅游指南》(中国旅游出版社,1984.8)等;也可以是一个城市,如《西安旅游指南》(中国旅游出版社,1983.6)、《杭州旅游指南》(中国旅游出版社,1989.8)等;还可以是一个特定景点,如《庐山导游》(中国旅游出版社,1984.7)、《五台山旅游指南》(山西人民出版社,1985.6)等。这种特征,使旅游指南在结构、篇幅、内容等方面具有较强的灵活性,可以根据介绍对象的具体情况进行灵活调整。

引导性强,是指旅游指南对游客的游览活动具有十分明显的引导、指导作用。它对旅游者制定特定旅游计划、选择相关游览景观、顺利享受各项旅游服务都具有积极的指导作用。

服务意识突出,是指旅游指南能够为旅游者提供交通、住宿、购物、饮食、娱乐、气候特点等各方面内容的旅游服务信息,使旅游者能够根据相关信息妥善安排自己旅游活动中的衣食住行,并能够充分享受各种相关的便利条件以及配套的旅游服务设施,使旅游活动顺利而高质量地进行。

最后,在旅游指南一类书籍中,可以加插各种必要的照片、图表、地图、示意图等,使对旅游内容的介绍图文并茂,更加直观形象、鲜明生动。

总之,这类旅游指南书籍,虽然严格地说并不是导游辞,但是它对旅游者具有十分有效的指导与引导作用,能够为旅游者提供诸多帮助。

(三)风物志

风物志,是指以记录某一个地方特有的历史文化、风景名胜、民间工艺、土特物产、民俗风情等为主要内容的书籍。风物志涉及的范围可大可小,范围较大的,如《甘肃风物志》(甘肃人民出版社,1985.6);范围较小的,如《苏州风物志》(江苏人民出版社,1982.6)、《南京风物志》(江苏人民出版社,1983.3)等等。

风物志最突出的特点是鲜明的综合性。风物志,不论其涉及范围大小,只要以风物志命名,那么其内容就基本要包括当地概况、历史发展、名胜古迹、名人遗踪、地方戏曲、土特名产、民间工艺、风俗习惯等各种各样的内容。风物志的这种综合性特征,必然会使其表现出资料翔实、内容全面、文字可靠等一系列特点。另外,风物志与旅游指南一样,也具有可以充分利用照片、图片,图文并茂地介绍各方面内容的便利条件。

虽然风物志的导游作用没有导游辞、旅游指南等一类书籍明显,但是它涵盖范围较广,内容丰富,介绍全面,是旅游者旅游中必要的旅游参考书籍。

(四)专题旅游景观介绍

专题旅游景观介绍,主要是指从各种不同角度,以各种特定题材为纲类聚在一起的以介绍风景名胜、文物古迹为主要内容的一类书籍。

这类书籍的特定题材的选择以及相关景观的类聚,有纵向的,比如《中国六大古都》(中国青年出版社,1983.4)、《古今北京》(中国展望出版社,1982.2)、《千里湘江行》(湖南人民出版社,1984.8)等等。其中《中国六大古都》、《古今北京》是时间上的纵向类聚,前者是不同地点的纵向时间类聚,后者是同一地点的纵向时间类聚;《千里湘江行》是地理方位上的纵向类聚。此外,也有或点或面的横向类聚。“点”的介绍,比如《九华胜境》(安徽人民出版社,1984.4)、《花城广州》(上海教育出版社,1983.11)、《巍峨的泰山》(安徽人民出版社,1984.4)等等。“面”的横向类聚,比如《中国名泉录》(湖北人民出版社,1987.3)、《中国古典名园》(上海文化出版社,1984.11)等,这种横向的类聚是以特定主题为纲的类聚;再如《秦中漫游》(陕西旅游出版社,1984.11)、《北京十大名胜》(中国青年出版社,1989.7)等,这种横向的类聚是以地理方位范围为纲的类聚。

专题旅游景观介绍,除了具有图文并茂等特点外,还具有文字严谨、知识性强、文学色彩浓厚等特点。首先是其文字严谨的特点。这类旅游景观介绍比较注重资料的引用以及史料的考证,材料出处明确,行文一丝不苟。比如:

龙井泉,为一圆形的泉池,且环以精工雕刻的云状石栏。泉池后壁是千疮百孔的古朴叠石。泉水从叠石下石隙中涓涓涌出,汇集于龙井泉池后,又通过泉池下方通道流入低处的两个相连的方形小池中;接着注入玉泓池;最后跌宕下泻形成凤篁岭下“十里泉声咽断崖”的淙淙溪流。据明代田汝成撰《西湖游览志》记述,龙井泉发现于三国东吴赤乌年间(公元238—251年)。西晋学者葛洪曾在此炼丹。明代,有人曾在井口发现一片“投书简”,上面刻有东吴赤乌年间向“水府龙神”祈雨的告文。可见龙井泉闻名于世已有一千七八百年的历史了。民间相传龙井泉与江海相通,有龙居其中,故名“龙井”。苏东坡有咏龙井泉诗曰:“人言山佳水亦佳,下有万古蛟龙潭。”北宋秦观(字少游)的《龙井记》中说:“惟此地蟠幽而居阳,内无靡丽之诱以散越其精,外无豪悍之胁以亏疏其气,故岭之左右大率多泉,龙井其尤者也。夫蓄之深者发之远,其养也不苟,则其施也无穷;龙井之德,盖有至于道者,则其为神物之托也,亦奚疑哉!”故老百姓“每岁旱祷雨于他祠,不获则祷于此”。又曰:龙井寺辩才法师曾率其徒一边环绕龙井泉走,一边念着经,“俄而有大鱼自泉跃出,观者异焉!然后知井中有龙不谬,而其名由此益大闻”。

(李金堂等《中国名泉录》)

这一例中,引用《西湖游览志》的记述,以引证龙井泉的发现年代,这一史料的援引,使龙井泉发现年代这一事实的陈述更加具有说服力;此外,又引用苏东坡、秦观的诗文,来佐证民间有关龙井泉的传说,这些相关文字的征引使龙井泉的传说也显得言之有据。

第二是它的知识性较强。这是指专题旅游景观介绍注重寻根问底,言之有据;注重广征博引,多方展开;注重相关知识的系统介绍。比如:

广东音乐,又叫广东小曲或广东乐曲。它的发展与粤剧有密切关系。最初的广东音乐,大致分为三种:一种是用来作粤剧的过场曲,依附于粤剧之中。二是用来作为民间办红白喜事吹奏的,叫做“过街音乐”,从事这种职业的人被蔑称作“八音佬”;三是在街头或茶楼卖唱的,则是比“过街音乐”更受歧视的“下路货”。后来,通过吸收民间音乐的精华,逐步充实、提高,并改革和增加乐器,才逐渐发展成为能够独立演奏的乐种。演奏的乐器也相应变化,从起初由琵琶、秦琴、扬琴组成的“三件头”,发展成为加上洞箫、椰胡组成的“五件头”,后来在使用多种广东民间乐器的基础上又增加了部分西洋乐器。演奏的规模也从独奏、小合奏,发展为四五十人的大合奏。艺术水平有了极大的提高。

(潘耀华《花城广州》)

这一例中,对最早的广东音乐的种类以及特点、对广东音乐演变为独立演奏的乐种的发展过程以及其中配器的改进历程进行了介绍,详实全面而又简洁清楚,使人们很容易就对广东音乐有了初步的了解。

第三是它的文学色彩浓厚。这是专题旅游景观介绍的另一个十分突出的特点。比如:

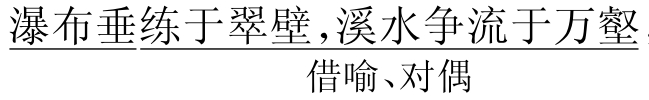

九华 它地处江南丘陵的北缘,每当晴空万里,俯瞰山前绿野万顷,

它地处江南丘陵的北缘,每当晴空万里,俯瞰山前绿野万顷, ;北望

;北望 ;放眼南眺

;放眼南眺 。雨后新霁,彩虹横空

。雨后新霁,彩虹横空 ,群峰碧绿,万木滴翠,空气格外清新。夜步山径,明月皎洁

,群峰碧绿,万木滴翠,空气格外清新。夜步山径,明月皎洁 。清晨,在天台峰观日出,看云海,与黄山、泰岱无异。

。清晨,在天台峰观日出,看云海,与黄山、泰岱无异。

(白奇编著《九华胜境》)

这段介绍,饱蘸激情,使用描绘手法,频繁运用比喻、对偶等修辞技巧,热情讴歌了九华山如画的美景,具有浓厚的抒情性和艺术感染力,给人较强的美感享受。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。