2 科技创新对茶产业发展的贡献

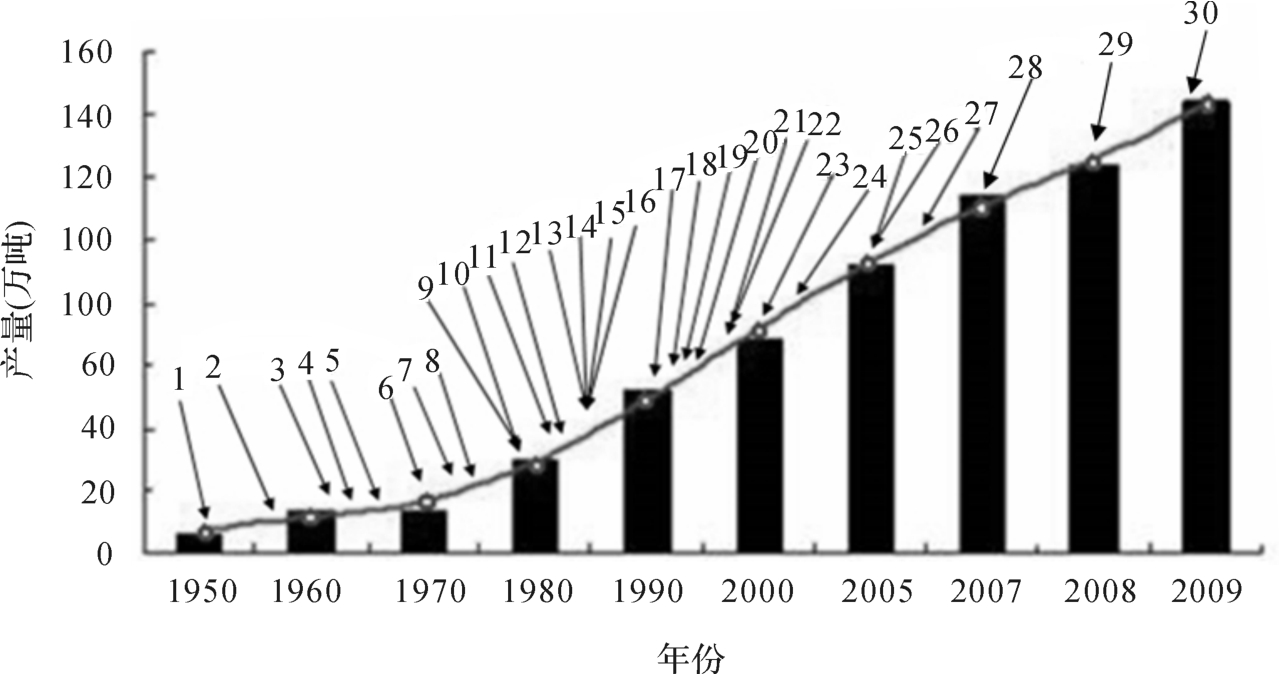

1910—2007年,世界茶叶生产基本呈现持续增长势头,这和世界环境、茶园面积的增长和政府政策等因素有关,但更主要反映了科技迅猛发展对生产的促进作用[3~4]。FAO(Food and Agriculture Organization)曾对1963—1995年世界茶叶生产(以中国、印度、肯尼亚、斯里兰卡为代表)的投入和产出关系进行了模型分析。在这23年里,世界茶叶生产从1963年的101万吨增至1995年的259万吨,增长1.56倍。分析表明,物源投入的增长率远低于产出的增长率,科学技术对茶叶生产的增长率为21%[4]。

以世界茶叶产量为纵坐标、不同年代茶叶科学的重要成果为横坐标作图,可以发现两者间存在密切的联系。20世纪初的世界茶叶产量为30万吨,2000年为300万吨,增加9倍。前50年世界茶叶产量平均增长率为2.26%,后50年为7.12%,2000—2009年9年的平均年增长率为7.93%。如图1所示,20世纪50年代前,茶叶科技成果相对较少,世界茶叶生产量的增幅也较小;50年代后,许多重要的成果,如红茶萎凋槽、CTC机、茶液体饮料开发、儿茶素抗氧化活性的发现、EGCG可抑制人体癌细胞繁殖以及茶叶中活性成分提取成功等成果的相继出现,对茶叶生产力的发展起着重要的推动作用,相应的,60~90年代,茶叶生产的增幅较大。在重要成果出现频繁的年代,产量的上升坡度较大,说明科学技术对产业的促进作用和两者的依存关系[2]。前50年世界茶叶生产的增长固然与此期间两次世界大战的爆发有关,但更主要是反映了后60年科技创新对茶产业发展的推动作用,特别是34项重要科技创新。

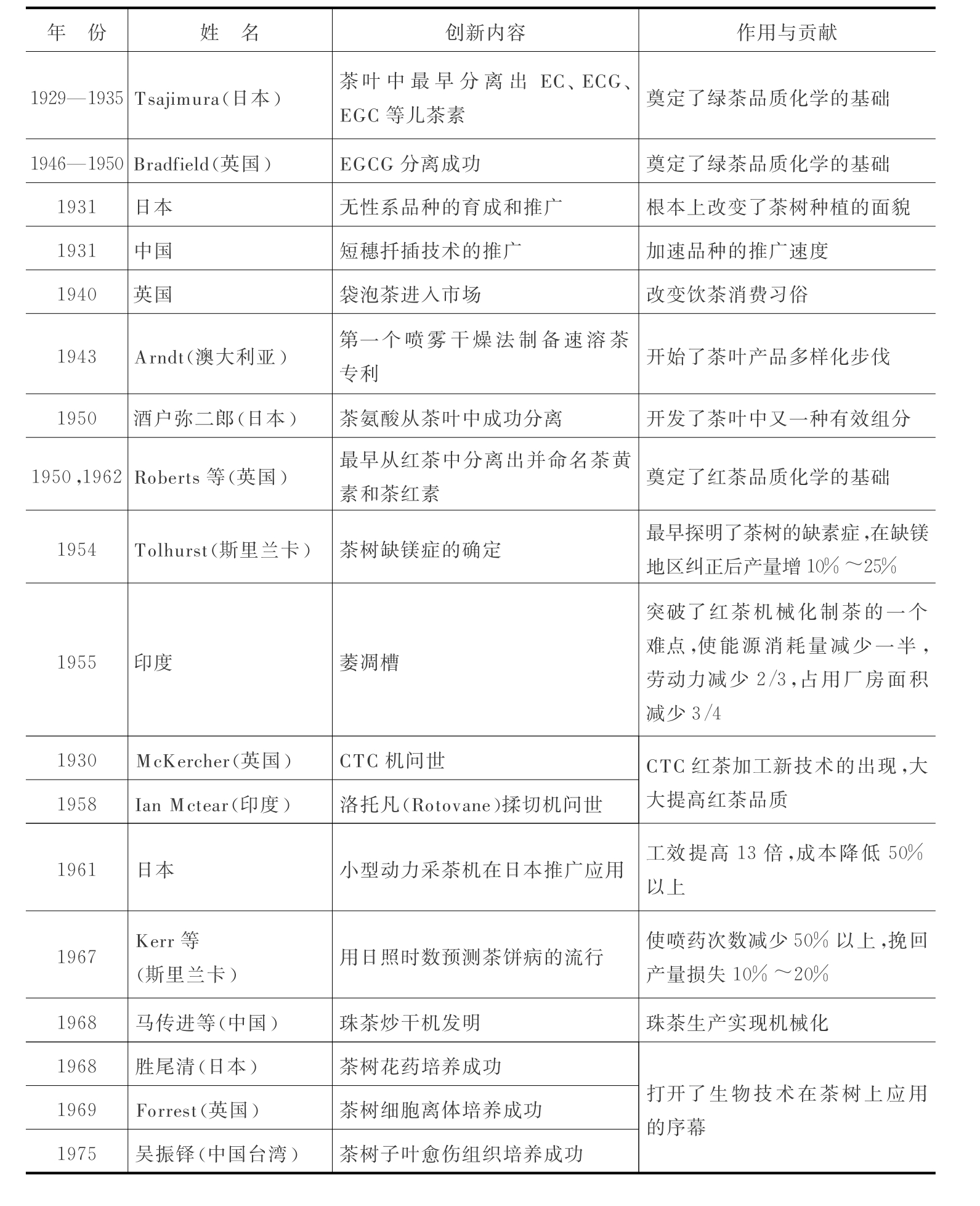

我国茶产业的发展也和科学技术的支撑密切相关。1950—1970年,产量年均增加5.9%;1970—2000年,产量年均增加13.42%;2000—2009年,产量年均增加11.0%,这和科技的发展有密切的关联。图2为我国1950—2009年的茶叶产量与科学技术发展的关联。

图2 我国茶叶生产的发展与科学技术的支撑间的关联

注:1.无性繁殖技术推广(20世纪50年代初);2.老茶园改造技术推广(50年代末);3.大批新茶树良种的选育和审定(60年代初);4.红茶萎凋槽引入(1964);5.珠茶炒干机的创制(1967);6.新茶园建设技术推广(70年代初);7.红茶齿辊式揉切机(CTC)的引入(1975);8.茶树组织培养在我国台湾省获得成功(1976);9.茶园平衡施肥技术推广(80年代初);10.茶树病虫害综合治理技术的推广(80年代初);11.茶多酚抗氧化活性的研究和应用(1983);12.茶叶中活性成分的提取与商品化生产(1984);13.茶液体饮料在我国研制成功并进入商品化阶段(1987);14.国家农业部提出绿色食品在中国的生产(1987);15.茶叶中的EGCG被证明具有抗癌活性(1987);16.我国第一个有机茶产品生产(1990);17.名优绿茶加工进入机械化生产(90年代初);18.生物技术开始融入茶树育种(90年代初);19.国家农业部提出全国茶树无性系良种化(1992);;20.国家农业部提出无公害茶生产(1999);21.第一个茶树基因(多酚氧化酶)克隆成功(2000);22.推行茶叶清洁化生产(2002);23.茶叶深加工在我国有很大发展(2003);24.2005年4月,杭州市政府提出“茶为国饮,杭为茶都”的建议(2005);25.中国茶叶产量突破100万吨大关,超过印度,成为世界最大茶叶生产国(2006);26.我国茶叶饮料生产量突破400万吨(2005);27.用微生物生物合成茶氨酸在中国获得成功(2005);28.农业部提出“稳定面积,提高单产,提高质量,提高效益”的茶叶发展方针(2007);29.农业部提出标准茶园建设(2009);30.中国茶叶出口首次突破30万吨、创汇7亿美元(2009)。

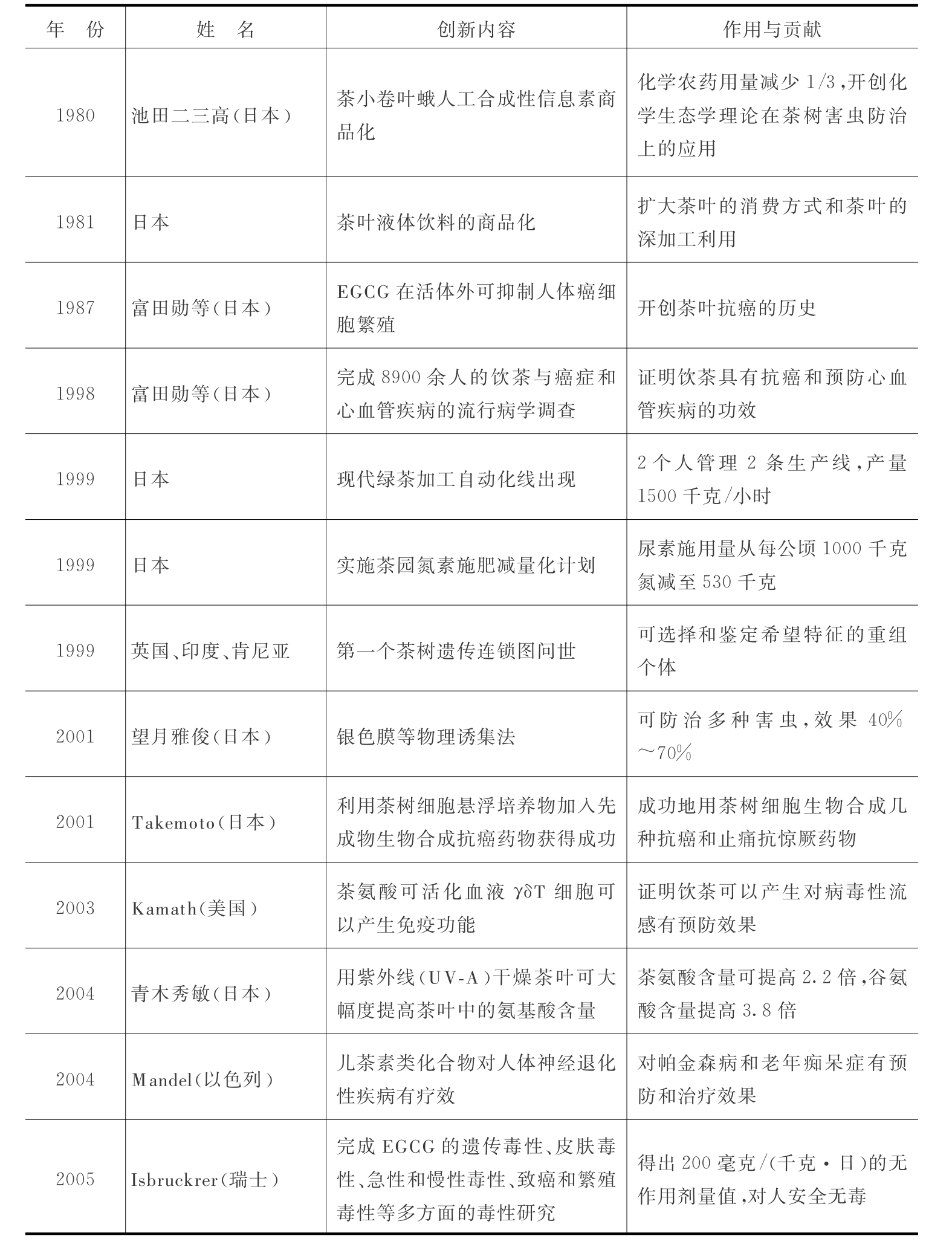

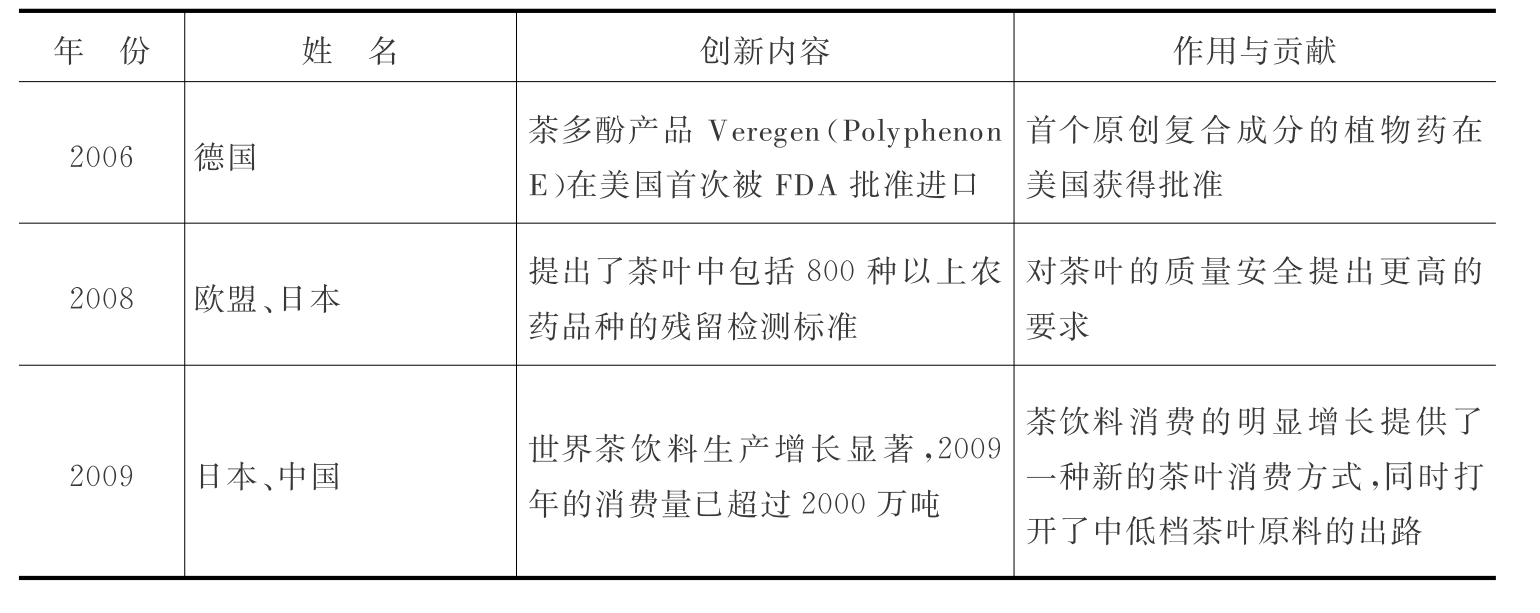

纵观一个世纪以来世界和我国茶产业的发展与科技的创新有着极为密切的联系。表3按历史进程记述和分析了科技对茶产业的巨大推动作用。

表3 1929—2009年世界茶叶的科技创新及其对茶叶发展的作用

续 表

续 表

以下10项重大成果对世界和我国茶产业的发展起着重要的推动作用。

1.无性系的应用和短穗扦插技术的推广

无性系茶树最早出现在200多年前的我国福建省,但无性系品种的育成和大面积推广始于20世纪30年代。日本最早发展无性系品种,印度、斯里兰卡、印度尼西亚等国在40年代开始推广,目前非洲产茶国(如肯尼亚、马拉维)无性系面积已达95%以上。无性系品种的发展和推广改变了世界茶树种植业的面貌,推动了现代化茶园的建立,提高了产量和产值,并为茶园机械化提供树冠条件。短穗扦插技术的成功加快了无性系良种的推广速度。我国早期即有无性繁殖技术。印度Tunstall于1931年最早报导采用短穗扦插技术[5],其后斯里兰卡(1932年)和印度尼西亚(1933年)相继推广。这项技术的推广对加速良种繁育起到重要作用。

2.茶饼病测报技术的推广

茶饼病是印度、斯里兰卡、印度尼西亚、越南等东南亚产茶国的重要芽叶病害。由于其孢子的多产性(一个成熟疱斑可在4小时内形成100万个孢子),因此该病几乎每年在上述产茶国引起流行。主要为害茶树嫩梢,导致减产20%~40%。每周需喷药一次进行保护,成本上升的同时导致杀菌剂残留。1967年,印尼、斯里兰卡等国科学家根据病菌孢子对日光非常敏感的特点,提出了利用每日日照时数来预测病害的流行可能性及其防治适期,此项技术可使喷药次数减少50%以上,挽回产量损失超过10%[8]。

3.害虫性信息素的研究成功和推广

基于害虫释放的性信息素的化学结构,人工合成性信息素并用于迷向防治,可减少化学农药的用量,达到防治害虫和保护环境的双重目的。日本对茶小卷叶蛾性信息素的研究始于20世纪70年代,经过17年的多学科协同研究,在80年代进入商品化阶段,并在日本茶叶生产中普遍应用,防治效果优于化学农药,取得明显的社会效益和生态效益[9]。在此基础上,茶卷叶蛾、茶细蛾、油桐尺蠖等多种害虫的性信息素也已获得成功。这项研究的成功和推广是有害生物无害化防治的典范。

4.采茶机的应用与推广

据统计,茶叶成本的40%用于劳动力,而劳动力开支中的80%用于采摘。并且,采摘的及时与否与茶叶的品质和价格密切相关。因此,解决采茶的劳动力问题是降低茶叶成本的关键。20世纪20年代,日本率先开展采茶机研究并开始推广应用。1961年日本推出小型动力单人采茶机,1966年推出动力双人采茶机,到70年代已有80%的日本茶园采用动力采茶机采茶,80年代该比例达90%以上。该项技术的推广使工效提高13倍以上,成本降低超过50%,同

时鲜叶质量也有所提高[10]。

5.红茶萎凋槽和CTC工艺的发展

长期来茶厂地面的70%~80%均用以摊放萎凋叶,而较早开发出的萎凋槽滚筒(印度尼西亚,1908年)和大型萎凋机(英国,1927年)并未达满意效果。20世纪30年代末,非洲原比属刚果创制的萎凋槽在1956年传至印度,并向世界主要红茶产茶国扩展,一直沿用至今。这种机器的创制成功突破了红茶机械化制茶的一个难点,使得能耗减少一半,劳动力节约2/3,占用厂房的面积减少3/4,对世界红茶生产的发展起了重要作用。1955年,CTC机由英国人McKercher在印度试制成功,CTC红茶工艺可使红茶的内在品质明显提高。使用CTC工艺处理的叶组织破碎度提高,发酵过程快速进行(比传统工艺缩短50%以上),产品品质提高,汤色红艳浓强,冲泡浸出快[11~12]。2008年,CTC红茶占世界红茶总产量的61.4%,已成为当今世界红茶市场上的主要产品[1]。这种工艺的应用使得同样数量产品的冲泡量增加了近1倍,同时销售价格也有明显提高。这两项技术创新对世界红茶的生产和销售具有极其重要的作用,至今仍在世界红茶生产国普遍应用。

6.袋泡茶和速溶茶技术的发展

袋泡茶于1940年问世,1966年第一台袋泡茶机出现。尽管从全世界范围来看,袋泡茶只占总量的25%左右,但欧洲各国却是以袋泡茶为主。袋泡茶的纸袋形式也有很大的发展和改进[13]。20世纪90年代由英国联合利华公司开发的金字塔形的袋泡茶用袋具有茶叶中的成分泡出时间短、浸出率高等特点。2000年,英国袋泡茶消费占该国总消费量的85%、法国占98%、荷兰和加拿大占89%。

速溶茶的发展也同样改变着人们对茶叶消费的习惯。尽管速溶茶的发明可追溯到1885年,英国人Brower申请了速溶茶的发明专利,但一直到喷雾干燥技术工艺问世后,速溶茶才得到迅速发展。1943年,Arndt用不同温度的水进行两次提取,之后进行真空挥发和喷雾干燥,并申请了专利。目前,全世界有7个国家的11个公司生产速溶茶,2007年世界总生产量约为1万吨。美国是目前消费速溶茶量最多的国家。4千克成茶可制备1千克速溶茶,每千克速溶茶可用冷、热水冲泡2000~3000杯,而每千克传统茶只可泡350~500杯,因此速溶茶比成茶可以多泡40%~100%。

这两项创新技术的出现改变了茶叶的消费和产品格局,同时也提高了经济效益。

7.罐装茶饮料的兴起

茶饮料的发展始于美国(1979年)和日本(1981年),生产量从1984年的500万罐到2002年的4.4亿罐,增加了近100倍。我国台湾省的茶饮料销售额也由1987年的5.0亿台币增加到2002年的86亿台币,高达16倍。我国茶饮料从1997年起步(20万吨),每年快速增长,到2009年已达800万吨,目前还有迅速增长的势头[14]。据统计,每年茶叶深加工产品在中国大陆约有100亿元产值,罐装茶饮料的兴起使茶叶的产值有明显增加。茶饮料以不到6%的中、低档原料创造了近50%的茶叶产值。随着旅游业的发展,罐装茶饮料预期还会有迅猛的增长。

8.生物技术的移植成功

尽管生物技术在茶树上的应用滞后于其他作物,但已有良好的开端。1968年日本胜尾清最早成功进行了茶树花药培养,1969年英国Forrest成功地进行茶树细胞的离体培养[15],1975年我国台湾省的吴振铎成功地用茶树子叶愈伤组织进行组培。上述研究都为茶树育种工作的新突破提供了手段。20世纪80年代以来,分子生物学的运用大大缩短了茶树育种工作。1992年,第一个茶树基因的克隆成功也为茶树育种工作开辟了一条新的途径。这些技术上的创新为21世纪茶树育种工作打开了一条光明的通道。

9.绿茶加工机械的创新

珠茶外形圆紧,色泽绿润,是我国传统的出口茶类,远销北非和欧洲等20多个国家和地区。由于其外形浑圆似珍珠,因此加工工艺独特,长期用手工炒制,耗时费力,生产效率低下。浙江省嵊县(今浙江省嵊州市)马传进等于1968年创制了珠茶炒干机,结构简单,性能优良,每锅可炒30~35千克,6~8小时完成,工效提高15~20倍。产品质量好,颗颗似珠,卖价可提高10%以上,解决了生产上的一大难题[16]。

龙井茶是我国销售量最大的名优茶之一,名扬国内外。但是长期依赖手工炒制,严重影响了产品的规模化和规范化。20世纪80年代在安徽茶区研制,90年代经浙江改进成多槽式扁茶炒制机、名茶理条机等多种名优茶炒制机械,使我国名优茶生产逐步走上机械炒制行列,对我国名优茶的发展起重要作用[17]。

10.儿茶素类化合物保健功能的发现使茶叶从传统饮品步入保健品行列

自从1987年日本富田勋最早报道EGCG对人体癌细胞具有活体外抑制作用以来,数以千计的报告揭示了茶叶中有效组分具有抗氧化、抗癌、降压、降脂、防龋、降血糖、抗衰老、杀菌、抗病毒、抗过敏、抗神经退化性疾病等多种生理调节功能。2002年,日本报道了一个包括8900多人的饮茶和抗癌、预防心血管疾病的流行病学调查,结果证明饮茶可以延迟人类癌症的发生,并具有抑制和预防癌症和心血管疾病发生的作用。目前,日本已在全国范围将绿茶列入两阶段的癌症预防计划。该计划的第一阶段针对一般人群,预防和延迟癌症发生;第二阶段将绿茶和抗癌药物混用使用以提高抗癌效果和减轻副作用[18]。2006年,美国FDA批准进口儿茶素类化合物加工成的外用药物,这是美国首次批准进口一种植物性药物[19]。21世纪针对儿茶素在人体中利用率低的问题,进行儿茶素结构修饰的研究,已取得显著效果。茶叶对人体健康的保健和治疗效果已为社会广泛接受,茶叶从一种单纯的饮用品已开始向保健品和药物行业发展。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。