第一节 消费者创造性概念的内涵

一、心理学领域对“创造性”概念的理解

(一)创造性的概念

关于创造性的论述可以追溯到古希腊的柏拉图,但直到19世纪中叶,这一研究领域才引起心理学家的关注。从19世纪60年代到20世纪50年代,有关创造性的研究文献并不多见,且大部分研究是思辨性的,没有实质性的进展。自20世纪50年代以来,在Guilford的大力倡导下,人们对创造性进行了大量的研究,取得了丰富的研究成果。

但是,有关创造性的概念,迄今为止还没有一个统一、精确的定义。出现这种情况的原因可能源于创造性的复杂性和多面性,或者“创造性实质上就是以与他人不同的方式思考同一件事物”,对创造性概念的理解和界定本身也是一种理论创造的过程,体现了创造的特质和精髓。

创造性可以从很多视角来进行界定,它经常被描述为“创造性思考”、“能力”、“解决问题”、“想象力”或“创新”。从这些纷繁的定义中,我们可以发现,创造性的概念主要包括四个相互关联的内容:创造性能力、创造性过程、创造性环境和创造性产品。在此基础上学者们分别形成了创造性概念的能力观、过程观、环境观和产品观。

创造性的能力观认为创造性是我们所具有的独特天赋、才能或视野,它是“人类认知的能力”(Guilford,1967),“是一种思考出新事物的能力”(Lumsden,1999)以及“产生新颖与适当的产品的能力”(Lubart,1999)。

创造性的过程观认为创造性是一种创造性思考的过程,它“从既定的信息中产生信息,从同一来源中产生丰富多样的输出结果”(Guilford,1950),“这个过程包括对问题缺陷、知识不足以及要素不和谐的察觉和识别,继而发现问题,寻找答案,提出有关的推测和假设,并对这些假设求证、再求证或修正假设,再进一步求证,然后根据获得结果提出报告,传递给别人”(Torrence,1966)。

创造性的环境观认为创造性不可避免地发生在我们特定的社会和文化范围中,因此,它代表着“相对于所发生的情境而言新颖与适当的想法”(Martindale,1999),是“智力过程、知识、智力风格、人格、动机与环境交互作用的结果”(Sternberg,1988)。

创造性的产品观认为创造性意味着特别的产品或结果,因此是“所产生的新颖与有用的思想、产品、过程、服务或方法”(Amabile,1988),“产出的作品是充足而且独特的”(Wallach and Kogan,1965)。

通过考虑不同的视角(能力、过程、产品或环境),我们能更好地开展创造性研究。事实上创造性研究本身就强调运用灵活的方法和观点以避免思想被“功能固定”或为“定式”所抑制。因此研究创造性的学者应避免使用一种视角。比如环境视角可能有助于了解客观和情景的因素,但如果只考虑该视角而忽视能力或过程,将其视为另一种理论类别,那么永远不会形成理想的观点。

(二)创造性的基本特征

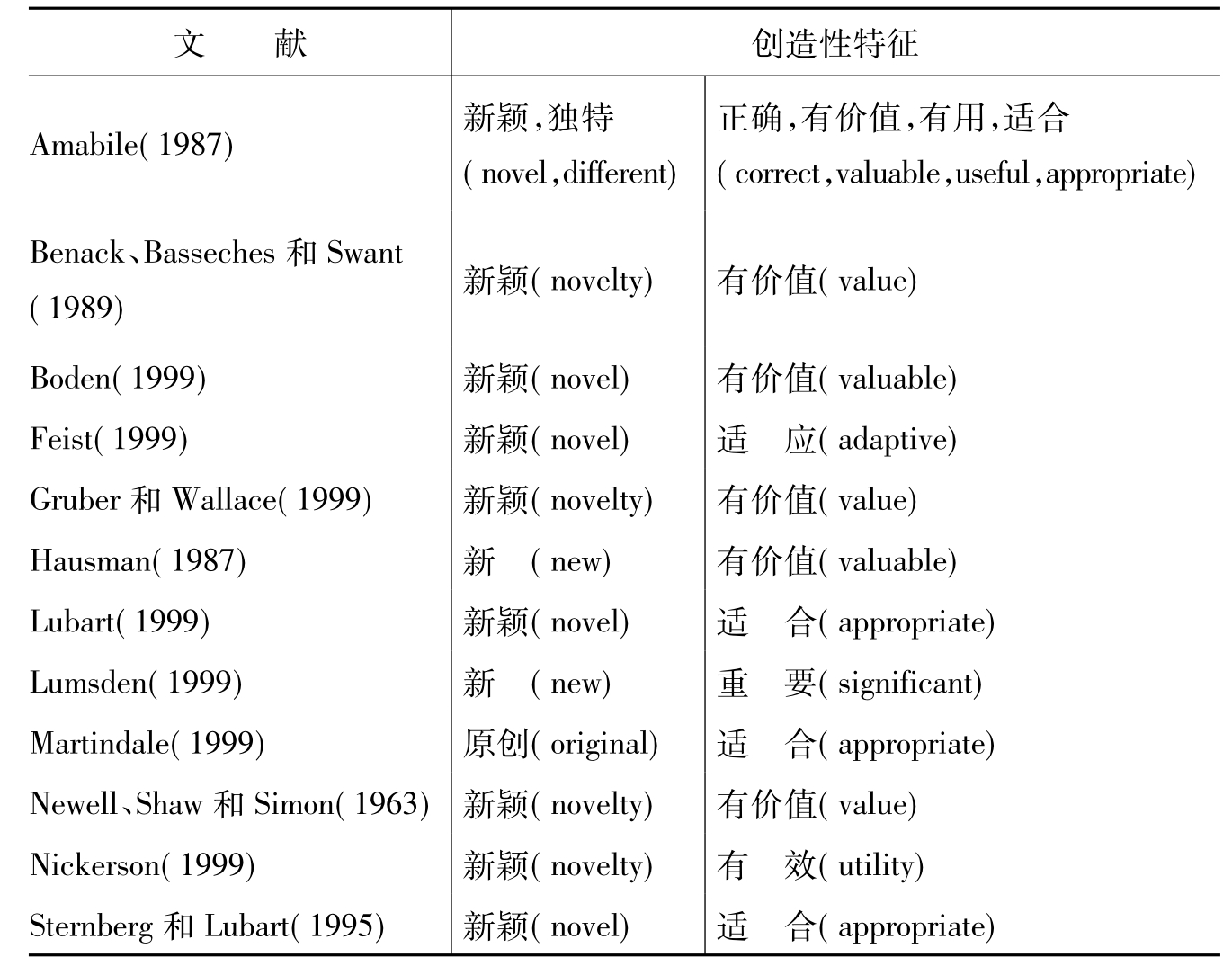

虽然创造性的众多概念因为视角不同而各有主张,但它们仍然存有基本一致的观点。Mayer(1999)在整理Sternberg编写的《创造性手册》(Handbook of Creativity)一书中各作者的观点时,发现大部分作者对于创造性的描述虽然不同,但都认为创造性必须具有两大类特征:新颖性(novelty)和有用性(usefulness)。与新颖性有关的用词包括新(new)、新颖(novel)、原创(original)等,与有用性有关的用词包括有价值(valuable)、适合(appropriate)、重要(significant)、适应(adaptive)、有效(utility)等(见表2-1)。

表2-1 各文献中有关创造性特征的描述

资料来源:Mayer,R.E..Fifty years of creativity research.In R.J.Sternberg(Ed.).Handbook of Creativity.Cambridge:Cambridge University Press,1999:450.

从演化论的角度,新颖性和价值性可能刚好暗合了生物进化理论中的“变异”与“选择”两大概念。因而,创造的存续必须取决于两种条件:第一,它应该是一种新生的事物,虽然脱胎于旧有的母体,但在形式和内容上都发生了深刻的变化,以形成与旧事物的本质区别。第二,它必须具备与旧事物竞争和对抗的能力,以成功地取代旧事物。

因此,创造性思维包括发散式思维和收敛式思维。发散式思维指思考许多原创的、多样的复杂观点的能力,它一般用于产生独创性的创造结果。而收敛式思维是对各种备选观点进行逻辑评价、批判和选择最适宜的观点的能力,它用于确保创造结果的价值性和适用性。这两种思维方式相互补充,缺一不可。

Sperry(1964)对大脑半球的著名研究是一个例子,他的研究经常被应用到艺术创造中。他认为,创造性实际上需要两个半球的能力。创造性不总是完全直觉的,也不是根本上的独创。创造性反映了创意和合适性、直觉和逻辑的结合。Katz(1997)指出,“创造性活动不能定位为特殊的某一个半球的功能,而是两个半球的促进过程的协调”。

Csikszentmihalyi(1996)认为,人们平时使用的“创造性”一词可能涉及太多不同的层次和水平,造成了理解上的混乱。他区别了三种可以被称为创造的现象:第一种现象在日常谈话中被广泛采用,指的是那些表达出不同寻常思想的、有趣的、有激励作用的人,即我们常说的“聪明人”;第二种现象指的是那些以奇妙的、独特的方式体验世界的人,即我们常说的“怪异的人”;第三种指的是那些以某种重要的方式改变了我们的文化的人,如爱迪生、毕加索或爱因斯坦等,他们是无可非议的具有创造性的人,即我们常说的“创造天才”。

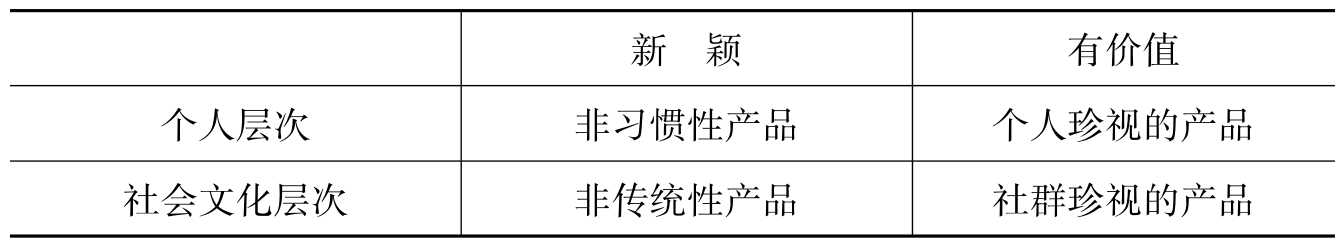

事实上,Csikszentmihalyi对于创造现象的分类也可以用新颖性和价值性的观点来解释。为此,我们需要从个人层次和社会文化层次两个维度来对新颖性和价值性进行分析(詹志禹,2002)。如表2-2所示,存在个人层次和社会文化层次的两种新颖性和价值性。在个人层次,“新颖性”意味着“对自己而言前所未有”;在社会文化层次,则是“对其他人前所未有”。Stewart(1950)主张,一个人只要想出自己前所未有的创意,即使该创意早有其他人在其他地方想出来,这个人仍然在从事创造性思考。Thurstone(1952)也强调个人层次的创造,他认为创造性地解决问题的过程必须隐含“思考者所发现的解决策略对于个人而言是新鲜的”。另一方面,Stein(1953)主张,我们必须从文化层次来定义创造,所谓“新颖性”就是指没有任何其他人提出同样的产品。Csikszentmihalyi(1988,1999)也强调文化层次的定义,他认为判断某事物是否具有创造性的唯一方式,是“透过比较、评价和解释”。

表2-2 创造性结果的分类

资源来源:詹志禹.“创造力”的定义与创造力的发展.教育研究,2002,100:121.

同样,“价值性”也可以分别从个人角度和社会文化角度去理解。在个人层次而言就是“自己心中的评价标准与选择原则”,在社会文化层次而言就是“相关社群的评价标准与选择原则”。个人内心的标准与原则是通过和社会文化互动之后在内心所建构的指标,即“内化”(internalization)的过程。但个人并非将外在标准与原则直接原封不动地植入内心,而是主动地解释外在压力,并在心中建立假设性指标,然后通过演化的“假设—验证”过程加以调整和稳定化。社会文化层次的评价标准通常存在于相关社群,如通过同行评审、专家评审、权威意见、职业评论者、社会大众等共同形成的评价标准。

根据个人和社会文化两种层次的“新颖性”和“价值性”,可以将创造性结果分为四类(詹志禹,2002):在个人层次“新颖”的产品是非习惯类产品;在个人层次“有价值”的产品是个人珍视的产品;在社会文化层次“新颖”的产品是非传统性产品;在社会文化层次“有价值”的产品是社群珍视的产品。

(三)不同类型的创造性

之前我们已经提出,学者们对创造性的概念在新颖性和价值性特征上达成一致(Amabile,1983;Mumford and Gustafson,1988)。然而,这种同质的观点可能阻碍了对创造性过程以及影响因素的深入分析。事实上,人们在参与创造活动的过程中有两个基本问题:第一,为什么参与创造性活动?第二,引发创造性的最初动因是什么?问题一涉及创造产生的驱动力,包括从内部驱动到外部驱动(Deci and Ryan,1987)。问题二涉及创造产生的起点,包括从封闭型问题到开放型问题的连续区间(Getzels and Csikszentmihalyi,1967)。

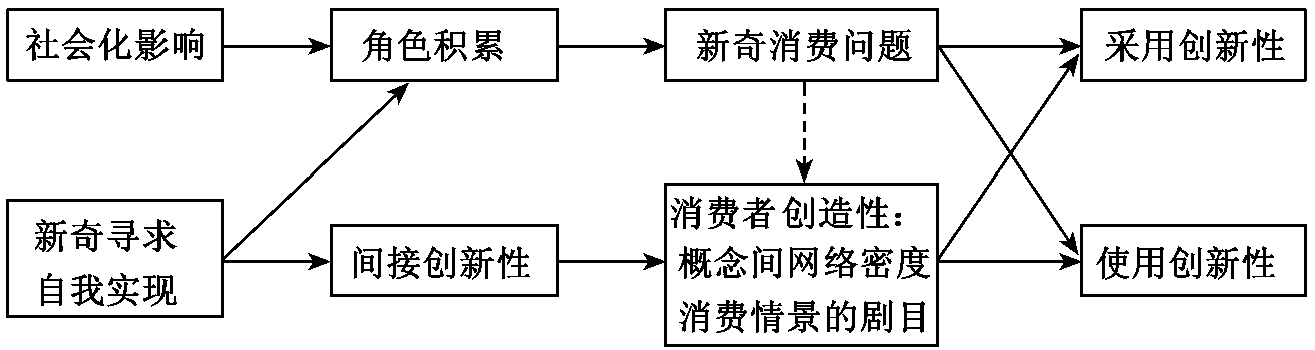

Unsworth(2001)在驱动类型和问题类型两个维度的基础上,根据个人参与创造的过程对创造性进行了分类(见图2-1)。垂直轴代表问题类型,从封闭型问题(即向个人表述的已形成的具体问题)到开放型问题(即未形成的有待个人发现的模糊问题)。水平轴代表参与创造过程的驱动力,从外部驱动(即创造性因为外部的需求或压力而启动)到内部驱动(即创造性因为自我确定的选择而启动)。由此形成四种类型的创造性——反应型创造性、期望型创造性、贡献型创造性和主动型创造性。

反应型创造性是参与者在外部驱动下对封闭型问题进行的创造性活动,一般要求参与者对情景的必需条件和所提问题做出反应。在组织环境中,反应型创造性的例子是指定的负责解决具体问题的焦点小组。反应型创造性是研究的创造性中最常见的形式。在许多研究中,参与者提供一个问题(创造性测试),并通过外部驱动要求被试者参与创造。因此,从这些研究中得到的模型可能只与反应型创造性相关。反应型创造性也与许多职业创造性研究相关,如建筑师、工程师、研究人员等。这些职业暗含了创造的责任和义务(外部驱动),并且对于许多人,自主选择任务是有限的(即更多是封闭型问题)。因此,多数职业创造性的研究者是在探索反应型创造性。

图2-1创造性类型矩阵

资料来源:Unsworth,K..Unpacking creativity.Academy of Management Review,2001,26(2):291.

期望型创造性指创造性通过外部驱动产生,但解决的是自我发现的问题。在组织中,期望型创造性的例子能在质量圈和全面质量管理中发现,员工被要求对工作进行自查,但所发现的问题是开放的。Getzels和Csikszentmihalyi(1976)具体测量了期望型创造性。他们给学生一系列物品,要求参与者选择物品并将其摆在桌子上,描绘一个静止的生活画面。在该实验中,问题本身是开放的,因为没有明确表达对物品的摆放要求,而参与的驱动力是外部的。

贡献型创造性基于自我决定的参与行为和明确表达的问题,其多数例子涉及帮助行为。如一个员工选择从事创造活动去帮助解决一个并不与他直接相关的问题。Eisenberger、Faolom和Davis-LaMastro(1990)在对雇员的调查中测量并发现了雇员中存在的对于具体问题的自愿性反应的创造性。这些反应者可能更多为内部动机而非外部需求所驱动。

主动型创造性发生在那些内部动机驱动的个人身上,他们积极地寻求问题和探索问题。那些对改进制造过程的自愿建议和对新产品的自发提议代表了主动型创造性。在组织研究中一般很难将主动型创造性与期望型创造性分开,因为员工既可能被要求有规律地参与创造活动,也可能受他们自己内部的驱动因素影响而参与创造活动。

不同类型的创造性可能意味着不同的创造过程,因此其形成机制和影响因素也可能存在不同。Getzels(1975)提出,开放型问题相比封闭型问题而言,需要个人主动地识别和确定问题。因而,解决开放型问题的创造性首先涉及扫描环境并发现问题,然后寻求以能解决问题的方式来界定问题。因此,期望型创造性和主动型创造性可能涉及更多的环境扫描和界定活动。而内部驱动产生的创造性更加需要让他人理解和接受,因此主动型创造性和贡献型创造性可能需要更多的主动“销售”行为,因为它们需要被他人认可和证实其观点的创造性。所以,员工的可信度(如地位、权力、知识)或其销售技能(如社交技能、协调能力)会影响这两种类型的创造性,但不一定影响反应型和期望型创造性。同时,创造性的不同类型也能够合理解释过去研究发现的时间压力对于创造性的两种相反影响。有研究表明,当处理明确确定的创造性任务时,时间压力有助于工程师聚焦;而当创造性任务未明确确定时,或者当其未在设计师的工作范围之中,时间压力则成为阻力。从中看到,反应型创造性被时间压力促进,而期望型创造性和主动型创造性被时间压力抑制。

(四)不同领域中的创造性

早期的创造性研究考察了从事创造工作的专业人士(如艺术家和建筑师)的创造性。Gardner(1983)从七个方面识别了不同职业领域中的创造性:音乐的、数学的、语言符号的、身体运动的、空间的、人际的以及内心的创造性。后来Soloman和Gardner(1999)增加了“自然主义创造性”,即对植物和动物敏感的创造性。

对不同领域创造性的研究,使我们相对容易地了解创造性在文化上的差异。在西方文化中,许多创造性培养和教育计划集中于语言和数学领域,但在其他文化中,传统上可能更重视自然主义创造性,或者空间或其他非语言领域。差异性明显反映了文化中的控制点以及态度、价值观和期望。

学者们现在认为创造性能在“每个人”的领域中被探索和使用(Runco and Richards,1997)。这将成为重要的研究领域,因为该观点认为创造性是在处理和解决日常问题过程中所形成的能力以及相关因素。每天产生的创造性不需要高水平的智力或专长,也不强求颠覆性的改变。它促使我们思考孩子或者其他非专业人员(如消费者)的创造潜力。

二、消费者创造性概念的内涵

尽管绝大多数的创造性研究集中于个人发展领域和生产领域的创造活动,但从20世纪80年代开始,一些营销学者开始对消费领域的创造性行为产生兴趣(如Hirschman,1980)。然而,如何在心理学的一般创造性理论的基础上,发展和形成消费者创造性理论,一直是众多学者感到困惑的问题。原因在于,从传统的营销学研究视角来看,消费者是没有理由进行新产品创造活动的,创造新产品的责任和义务都应归于企业。

(一)消费者创新性的概念

消费者创新性的概念最早来源于Rogers与其同事所提出的创新扩散理论(Rogers and Shoemaker,1971)。在该理论中,创新一般是从一些早期产品采用者向大众逐步扩散的过程。那些“比其社会系统中的其他成员更早采用创新”的个人是企业新产品开发和创新活动成功的基础和核心,这些个体也被视为具有创新性的消费者。

正因为消费者创新性对于企业的重要性,越来越多的营销学者开始关注这一概念,但仅仅从扩散的角度来界定消费者创新性似乎是不够完整的,Midgley和Dowling(1978)认为,“这实质是一种操作性的概念,因为它直接根据对创新性的测量,即个人采用的时间来表达”,而不能体现出消费者的个人特征。所以,Midgley和Dowling提出对消费者创新性的理解至少可以包括两个方面:实际创新性(actual innovativeness)和内在创新性(innate innovativeness)。实际创新性指消费者“实际的创新行为”,表现为“比他人更频繁更迅速地购买新产品”(Midgley and Dowling,1978),而内在创新性指消费者“创新的个性倾向”,即“购买新的不同的产品和品牌,而不是保持原来的选择和消费模式的性情倾向”(Steenkamp et al.,1999)。换言之,真实的消费者创新性应该理解为愿意采用新产品和品牌的“性情倾向”和“实际行为”的统一。

内在创新性概念的提出,旨在将研究重心移向消费者采用创新行为之下隐藏的个性特征。Hurt、Joseph和Cook(1977)将创新性作为一种反映“变化意愿”的抽象化的个性特征。其他研究者(Goldsmith,1984;LeavittandWalton,1975)从个体接受新体验和新刺激物的差异化程度来定义,将内在的消费者创新性视为信息处理过程的开放程度。Midgley和Dowling(1978)认为内在创新性指“个人独立于他人经验的影响而接受新观点以及作出创新决策的程度”,反映了消费者在决策过程中不受其社会系统其他人影响的程度。Hirschman(1980)将创新性特征等同于消费者寻求新颖性的活动,定义为人们寻求新颖性和创造性的愿望。

如果从寻求新颖性的角度对内在创新性进行界定和理解,那么相应实际采取创新行为也可以根据对新颖性产品和新颖性信息的寻求而分为两类(Hirschman,1980):直接的创新行为和间接的创新行为。直接创新与之前学者们定义的“实际创新”概念一致,表示消费者实际购买新产品的行为。而间接创新指获得和接受关于新产品信息的行为。通过间接创新,个人采用了产品概念或相关信息而不采用产品本身。他们学习并存储新颖性信息,将其用于消费决策,同时避免采用实际产品的成本和风险。而且这还形成消费情景的间接体验,能同样扩大他们的消费情景知识。比如,他们可能读到如何安装漏气轮胎或如何处理飞机的颠簸,而不是从个人经历中获得这些知识。

除了“采用创新性”(adoptive innovativeness),一些学者还注意到了“使用创新性”(use innovativeness),即利用已经购买的产品来解决一个新的消费问题的活动,比如在使用产品的过程中发现产品的新用途、新的使用方式,或者用几件老产品组合搭配出新的式样和风格。

由此可见,消费者创新性主要指消费者采用和接受新产品与信息或者以新方式使用老产品的行为。它的“创新”本质实际上应该来源于消费者在采用和使用产品过程中创造性地解决问题的行为。要了解消费者创新性的形成根源或者作用机理,就必须引入消费者创造性的概念。

(二)消费者创造性概念的提出

Hirschman(1980)沿用了心理学“创造性”概念的能力观,将“消费者创造性”定义为“个人具有的用于解决与消费相关的问题的能力”。消费者创造性被视为采用创新性和使用创新性的前因,对消费者最终的创新活动产生直接影响。

由于消费者创造性被定义为一种问题解决能力,所以,在Hirschman等学者的研究中,主要关注的是与认知过程相关的消费者创造性概念。Hirschman认为消费者创造性来源于两个相关的认知源:其一是个人所拥有的产品相关的概念间网络密度;其二是人们心理上保留的消费情景的剧目,见图2-2。

图2-2 消费者创造性与创新性

资料来源:Hirschman,E.C..Innovativeness,novelty seeking,and consumer creativity.Journal of Consumer Research,1980,7(4):290.

概念间网络密度反映了一个产品概念与另一个概念相关的维度。这些维度说明了概念之间在特征方面的相似性和差异性。概念间网络密度可能与消费经验有关,一个人所拥有的消费经验越多样,他可能获得的产品概念就越多,与每个概念相联系的属性也越多。这种信息被潜在保留下来以对产品类别概念以及相关属性进行界定和判断。因此,有更多经验的消费者相比较少经验的消费者而言,会发展出更高水平的概念网络。概念间网络密度代表了消费者用于比较替代产品概念的维度数量。这是消费者创造性的一个重要的认知来源,因为他用来比较替代品的维度越多,问题标准与潜在解决方案的属性之间越可能一致。

人们心理上保留的消费情景剧目也可称为“脚本”或“片断性图式”。Simon(1979)将其描述如下:“片断性图式的节点(心理贮存领域)代表一个短暂的因果关联的事件系统,比如与‘餐馆’相关的模式可能是一个描述典型的发生在一个人进入餐馆时的事件顺序的脚本。”脚本是消费者创造性的另一种重要的认知源,因为个人可能使用它们回忆自己如何解决先前的消费问题,并用这种知识来解决相似的问题。而且,个人可能在内心重新组合各种脚本的元素成为一个新的配置来表示他们面对的或期望遇到的新颖的消费情景。因此,脚本的概念为情景的建立提供了一个更深和更宽的理论框架。脚本也是通过经历环境刺激而形成的。与产品概念一样,消费者的消费经验越多样化,脚本越丰富,人们利用消费情景来进行创造的心理技能越高。

概念网络与脚本的一个重要区别是,前者在本质上是静态和命题式的,而后者是动态和体验式的。换言之,概念网络处理的是消费者所获得的关于一个产品概念的信息,如他可能知道Honda Civic有怎样的能源系统,或者假日酒店的房间每晚多少美元。这种知识不需要通过实际的体验获得。它可以通过广告、朋友或产品评价等得到。

相比而言,个人记忆中的消费情景的保留剧目代表着来源于各种消费体验的脚本。它们可能包括一些事实性信息(如我记得我在某某假日酒店每晚付了50美元),这些信息非常有用,因为它们让个人回忆起与既定消费活动相关联的时间和空间系列的活动。

例如,脚本可能让个人重新建立解决一个消费问题所必需的物理活动,向他提供某些可能很重要的语言或视觉线索(如我最后一次在这样的餐馆用餐时,服务员说了些什么),形成一套战略活动。进而,在计划一个消费问题的解决方案时,个人会需要一套复杂的时空顺序活动,将各脚本结合形成新颖的场景可能有助于人们计划的过程。比如,在计划去外国旅行时,消费者可能将许多先前经历中形成的脚本进行结合来想象旅程,从一系列替代方案中挑选最合意的元素来组合和创造。

通过结合概念网络和脚本,个人具备了进行创造的基本的元素。即要解决一个消费问题,一个人必须在心理上表示出条件情景(实际的或假设的),分离出解决问题所需要的满意标准。这可能通过提出贮存的脚本或结合一些脚本的元素,在心理上重新创造问题环境来实现。一旦必需的解决标准得以确定,个人可能沿着各种概念网络来搜寻或形成产品概念,使它具有适合解决问题的一套属性。

因此,消费者创造性被认为是消费者概念间网络密度及他们保留的消费情景的心理剧目的函数。它们提供两个必要的解决问题的元素:(1)在心理上表示问题情景,分离解决标准,并识别决策策略的能力;(2)激活或形成具备所需属性的潜在产品解决方案的能力。

(三)消费者创造性与创新性的联系与区别

其实,从文献回顾中可以发现,众多学者们对于“消费者创造性”和“消费者创新性”两个概念经常存在着很大程度上的混淆和互用。比如,学者们一方面认为“内在创新性”可以视为“实际创新性”的内隐特征,而另一方面又将“消费者创造性”作为“实际创新性”的一种认知来源。那么“内在创新性”和“消费者创造性”在某些方面(至少在认知方面)就可能存在着重合或者互用。又比如,“消费者创造性”被定义为一种问题解决能力,而“使用创新”也是用老产品来解决新问题的行为,如果从“创造性”的过程观对“消费者创造性”进行定义,那么“使用创新”不过是“消费者创造性”的一个子集而已。

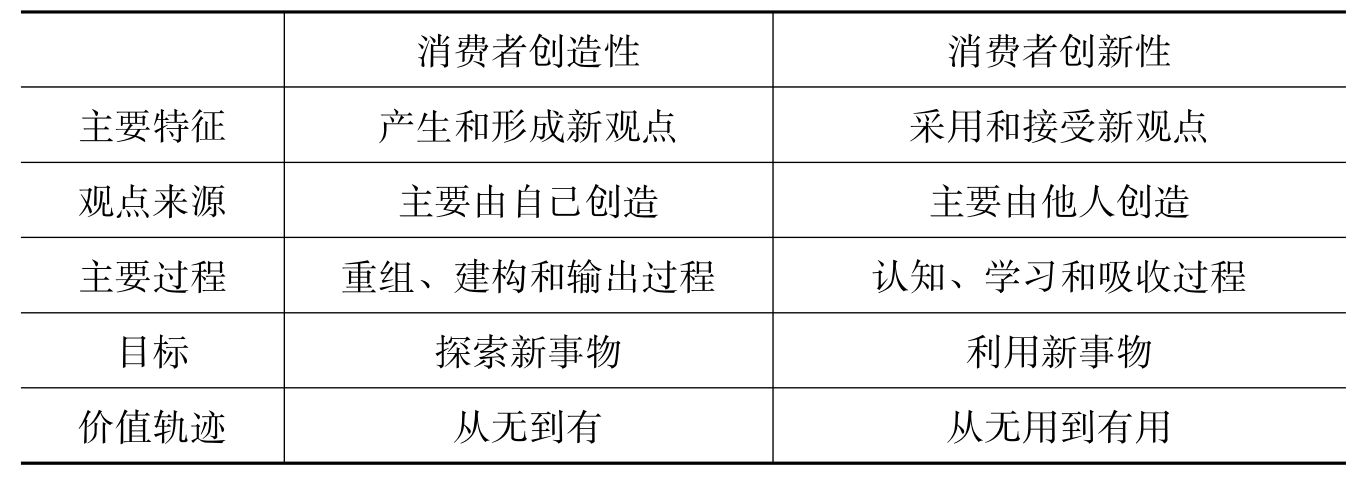

造成这种概念混淆的原因可能与心理学研究领域本身对“创造性”和“创新性”概念的界定模糊和混用有关。“创新性”一般被定义为由于引入新观点而形成的独创性。在独创性的意义上,它似乎与“创造性”的特征没有什么不同。然而,一些学者们指出“创造”和“创新”存在着本质的不同(如Amabile,1997; Fizgibbon,2000)。如表2-3所示,创造主要指新观点的产生或新事物的发明,因而涉及真正的独创性。而创新主要涉及新观点的执行过程,这种观点只是被创新的个体感知为新颖的,但可能对他人而言并不新鲜(Van de Ven and Rogers,1988)。另外,创造一般只在个体内部发生,最多扩展到小型的群体中,创造活动的机制一般被视为神秘的黑箱现象,因为它基于个体的心理过程,这也使创造的过程难以控制和管理。而创新却更需要许多人或者部门的参与和实施,因此可能是一种社会过程,它能被清楚地分解为一些发展阶段,也能被较好地控制和管理。

表2-3 创造与创新的区分

资料来源:Fizgibbon,M..Of shadow and substance:The dilemma ofmeasuring innovation.IBAR,2000,21(2):7.

在心理学领域对“创造”和“创新”概念区分的基础上,结合“创造性”概念的多种视角,我们可以将“消费者创造性”定义为消费者在消费情境中思考出新事物或者产生新颖、适当的创意或产品的能力、过程或者活动。

这一定义既使我们与心理学领域的“创造性”概念保持一致,又有助于清晰地区分“消费者创造性”与“消费者创新性”两种概念的不同。因为从心理学文献对于“创造”和“创新”概念的识别来看,消费者创新性与创造性的差异既不应该表现为一个是行为过程、另一个是行为能力的区分,也不应该表现为一个是个性特征、另一个是认知结构的区分,而需要从其形成的性质和本原进行思考。

表2-4归纳了区分消费者创造性与创新性的一些维度。消费者创造性的本质特征在于新的观点或事物的形成和产生,并且这种新的观点或事物是由消费者自己创造出来的。而消费者创新性的本质特征在于对新观点的采用和接受。这些新观点并不是自己原创的,而是他人已经创造出来但对自己而言很新颖的观点。

表2-4 消费者创造性与创新性的区别

因此,消费者创造性强调的是个体以新的方式重组现有的资源,或者在现有情境中发现和建构新事物的过程,这种过程的结果是新的观点或有形产品的输出。而消费者创新性强调的是个体对于新事物或新观点的认知、感觉、涉入和学习的过程,这种过程的结果是新观点或新信息的吸收。

从行为目标上看,消费者创造性主要表现为对新事物的探索活动(exploration),即试探和发现之前从未形成的新事物的行为,其价值轨迹经历了从无到有的形成过程。而消费者创新性则更多是对新事物的利用活动(exploitation),即从已经存在的新事物中寻找和发掘对自己有用的价值,是价值从无用到有用的转化过程。

这样,我们能够对过去学者们在“采用创新”、“使用创新”活动中并未清楚识别的暗含的“创新性”和“创造性”之间的概念差异进行澄清。过去学者们所研究的“采用创新”和“使用创新”活动实际上可能包含了两种不同情况:一种情况是在采用或使用过程中接受新信息、新方法、新观点,并利用其为自己的采用和使用活动服务的行为,根据我们的概念界定,它应该是“采用创新”或“使用创新”。另一种情况是消费者在采用或使用过程中形成了自己的新观点,或者自己独创地解决了某些问题,这样的行为或活动我们称为“采用中的创造”或“使用中的创造”。

但是,如同“创造”和“创新”概念间千丝万缕的联系一样,消费者创造性和创新性之间不可避免也存在一定的联系。

首先,消费者创新性和创造性所表现出来的很多个性特征可能是相似的。因此,它们可能为同一群消费者所具有,只不过在不同的消费情境中激活和体现出来。比如创新性消费者和创造性消费者可能都是对新颖性要求较高的消费者,当市场上能够提供足够新颖的产品时,这类消费者就表现出积极的学习和采用行为,即消费者创新性,而当市场上提供的新产品对这类消费者而言不够新颖的时候,他们可能会选择改造自己的老产品,或者寻求与企业共同创造新的产品,即消费者创造性。

其次,消费者创新性和创造性可能互为因果。一方面,如前所述,消费者创造性是创新性的基础。因为在消费者创造的过程中,会加强对与这种创造活动相关联的时空体验的记忆,这些记忆会增加消费者对于新颖性或丰富性的寻求活动,因而促进他们日后对于新产品的采用和接受行为。另一方面,消费者创新性也可能对创造性产生影响。因为消费者创新性体现的是消费者学习和吸收的过程,在此过程中,消费者通过了解、比较和采用新产品或新信息,形成了清晰的概念网络和认知结构,这使消费者更为全面深入地了解该领域的流行前沿,为消费者提供更丰富的创造元素,也形成对创造结果更准确的判断标准,如此增加消费者的创造能力。

最后,消费者创造性和创新性也可能是同一事件中两个相关的过程。就消费者的创造活动而言,其经历的是从无到有的新观点的产生过程,而产生的新观点对消费者是否有用,还需要消费者通过创新性采用实践来检验和证实。这一点在复杂产品的开发过程中表现得尤其明显。消费者可能为这些复杂产品的诞生贡献了某一部分的新观点,这是消费者创造性的体现,但消费者是否会率先采用最终开发出的产品,还必须取决于消费者创新性,但不管怎样,如果消费者将其在开发过程中的参与也视为完整消费过程的一部分,那么消费者前期的创造性参与对于后来的创新性采用不可避免会有一定影响。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。