第三节 研究二:消费者参与创造的利他动因:独特性身份需求

一、研究设计

(一)研究目的与模型

1.研究目的

研究一检查了一般创造性研究中支持的能力—动机—激励框架在消费者创造性领域中的适用性,同时证实了独特性产品需求和独特性体验需求两种利己动机对消费者创造意愿的影响作用。在本研究中,我们将通过新的实验设计来检查利他动因——消费者独特性集体身份需求对于消费者创造意愿的影响。同时,我们还将检查在该实验设计下,研究一中的假设是否同样得到支持。

2.研究模型与假设

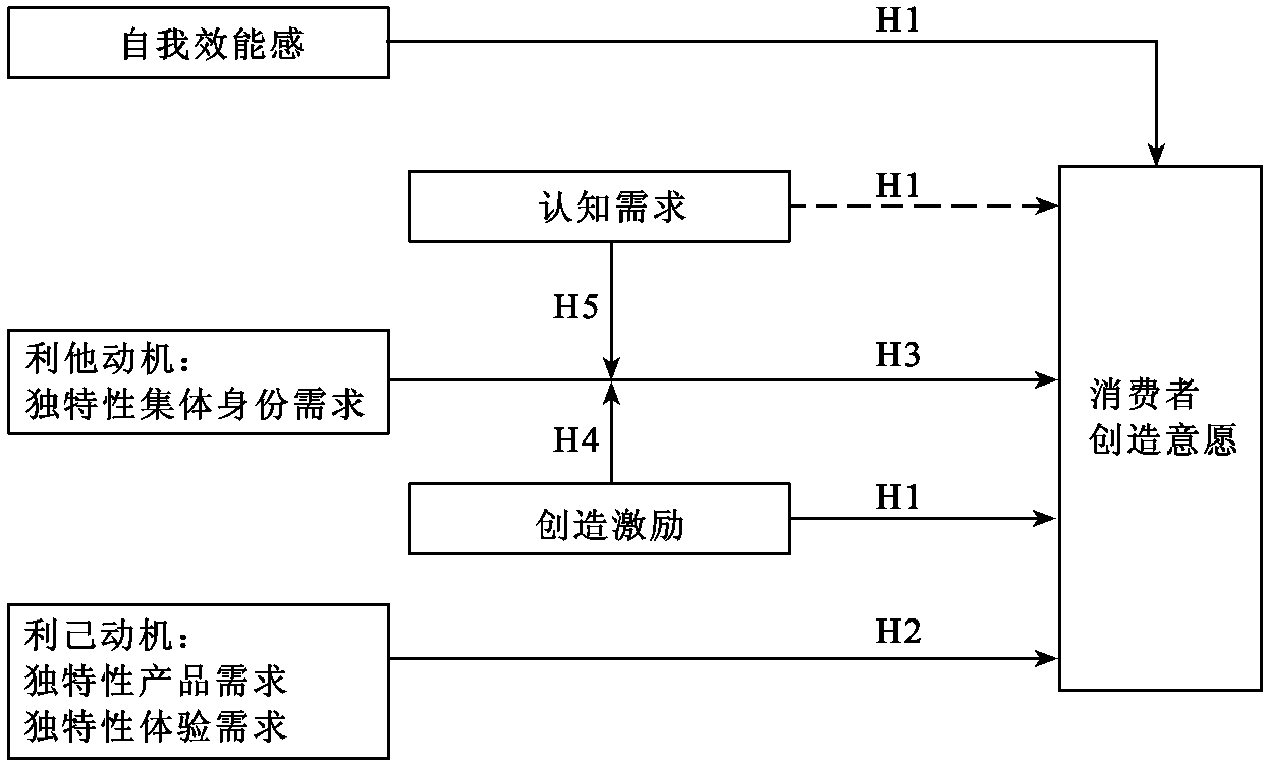

本研究的研究模型见图6-5。如图所示,我们的研究假设为:

图6-5 研究二框架图

假设1:消费者的认知需求对其创造意愿不产生显著影响,但消费者的自我效能和创造激励对创造意愿分别产生显著的正面影响。

假设2:消费者的独特性产品需求和独特性体验需求对创造意愿分别产生显著的正面影响。

假设3:消费者的独特性集体身份需求对创造意愿产生显著的正面影响。

假设4:消费者独特性集体身份需求与企业的创造激励行为产生交互作用,当企业对消费者的集体身份提供了创造激励时,消费者的独特性集体身份需求对创造意愿的正面影响就会较强。

假设5:消费者的独特性集体身份需求与认知需求产生交互作用,当消费者的认知需求较高时,消费者的独特性集体身份需求对创造意愿的正面影响就会较强。

(二)实验设计

1.实验设计

本研究的一个主要目的是检查消费者创造的利他动机——独特性集体身份需求对于创造意愿的影响。独特性集体身份需求与独特性产品或体验需求不同,它在很大程度上不是一种稳定的性情倾向,而更多的是在特定情景下的意识觉醒。正如社会认同理论所认为的,每个人虽然存在多种集体身份,但他们并未意识到每种身份对自己的“特别性”。只有在某种具体的情景下,当某一种集体身份的“独特性”被激活时,人们的独特性集体身份需求才会出现。

因此,本实验的关键在于设计一个能够操纵消费者独特性集体身份需求的激活状态的场景,在该场景中,一部分消费者将面临自己突显的集体身份,从而获得或维持该独特性集体身份的需求。

要操纵个体独特性集体身份的激活状态,我们至少需要注意两点:第一,个体对于其所属的集体身份类别应该有较清楚的判别和认同基础。第二,相对于未激活的场景而言,在操纵的激活场景下,个体能显著地意识到其集体身份的“独特性”。考虑到抽样范围为学生样本,我们选择了学生较为敏感的集体身份类别——所属学校。从非营利组织的视角而言,学生与学校间的关系也可以视为消费者与组织间的关系。

在实验设计中,我们参考了De Cremer和Van Vugt(1999)以及Van Vugt和De Cremer(1999)在研究中采用的程序。首先,我们选取了武汉大学作为与被试者的集体身份类别一致的组织。同时,我们选择另一所学校——中山大学作为与被试者的集体身份类别不一致的组织。选择中山大学的原因是该校在综合实力和学科类型上与武汉大学相当(中国大学排行榜分列第12名和第13名),避免了因为学校本身的差异所产生的组织认同差别对实验变量的影响。预调查也说明在所抽样的样本范围中对于两所学校的综合评价没有显著差异。

用武汉大学和中山大学来区分被试者的集体身份类别,只能为被试者的集体身份提供判别和认同基础,即被试者能够清楚地知道自己与上述组织身份的关系,但并不一定使被试者的独特性集体身份需求被激活。因为被试者即使知道自己具有武汉大学的集体身份,也可能并未觉得该身份“独特”,自然不会产生维护该身份的需要。

为了激活集体身份的“独特性”,我们为提供武汉大学集体身份的场景引入了竞争情景。根据社会认同理论,当个体意识到组织的身份受到外界的竞争或威胁时,其组织认同机制会激活,个体会采取行动维护组织身份。因此,我们在提供武汉大学集体身份的场景设计中引入了华中科技大学,强调该组织与武汉大学在目标任务上的竞争性,以此激活被试者对于武汉大学集体身份“独特性”的需要。选择华中科技大学是因为该校与武汉大学同处一地且实力相当,因而在很多方面(如教学资源、就业机会)不可避免地构成竞争态势,预调查也说明在所抽样的样本范围中被试者能够显著意识到华中科技大学和武汉大学的竞争关系。

经过预测试,我们形成了一个关于组织广告语征集的实验场景。实验采用了一个2(独特性集体身份需要:有,无)×2(企业提供的创造激励:有,无)的被试间设计来操纵实验变量。为了确保实验的真实性和形象性,我们在场景中提供了对两所学校(武汉大学和中山大学)的简单介绍。在对两所学校的介绍中,除了校训之外,其余的全部相同,以保证两种集体身份类别之外的其他因素(如组织声誉)对于实验变量的影响最小化。在对创造激励变量的操纵中,我们强调了对身份认同基础上的创造激励,以便更好地检查企业创造激励对于消费者独特性集体身份需要的调节作用。具体而言,在武汉大学场景中,我们强调“作为武大的一名学生,你的支持和参与对学校相当重要”。在中山大学场景中,我们强调“作为一名学生,你可能更了解最有活力的大学应该具备什么特征”。而在无激励的场景中,我们并未提到上述任何一种身份。

本研究数据通过问卷调查来进行收集。与研究一相似,问卷要求被试者首先填写有关自我效能、认知需求、独特性产品需求、独特性体验需求的测量量表,然后提供给参与者上述场景,对场景中的操纵变量进行检查,并对自己的创造意愿进行评价。最后收集了一些参与者的基本信息,包括性别、年龄等。

2.研究被试

被试者从武汉大学的学生中征集而来。被试者为了获得所选课程的平时成绩而自愿参加该项研究。153人参与了实验,剔除掉不完整和不合格的问卷,实际的参与人数为148人,64%为女性。

3.操纵检查

操纵检查的首要目的是检查独特性集体身份需求变量的有效性。我们采用社会认同量表来检查该变量的有效性。如果被试者能够显著地认同被操纵的集体身份,则我们认为独特性集体身份需求变量的操纵有效。社会认同量表的四个问题是“我对于情景中的这所学校十分认同”,“我十分关心这所学校的发展”,“我和这所学校中的其他学生有很多共同点”,“我感觉我归属于这个学校”,分别用七级李克特量表测量。测量结果表明总体一致性为0.83,方差分析结果显示,被试者对于武汉大学的集体身份的认同显著高于对中山大学的认同(M=5.30 vs 3.36;F(1,146)=212.81,p<0.001),说明独特性集体身份需求变量得到了有效操纵。

对创造激励的操纵检查同研究一相似,我们用两个问项的七级语义差异量表来检查被试者对于“在该情景中,该学校鼓励我参与广告语的创造和设计工作”的感知程度(我感受到/未感受到;很强/很弱;α=0.93)。结果显示,创造激励变量得到了有效的操纵:创造激励(M=5.02 vs 3.05;F(1,146)=70.25,p<0.001)。

(三)关键概念测量

对关键概念的测量与研究一相似。具体而言,对自我效能感的测量采用大学生一般自我效能感测量量表,用五级李克特量表进行测量(以下各量表除非特别注明,都用五级李克特量表测量)。总体一致性信度为0.87,说明本量表是可以接受的。经主成分因素分析只抽取出一个有效因子,总方差解释量为51.97%,因子载荷值均高于0.6,说明量表具有可接受的结构效度。

对认知需求的测量采用认知需求测量短表的中文译本,总体一致性信度为0.84,说明本量表是可以接受的。经主成分因素分析只抽取出一个有效因子,总方差解释量为52.09%,因子载荷值均高于0.50,表明量表具有可接受的结构效度。

对消费者独特性产品需求的测量采用独特消费产品需求量表(Lynn and Harris,1997),总体一致性信度为0.81,说明本量表是可以接受的。经主成分因素分析只抽取出一个有效因子,总方差解释量为57.88%,因子载荷值均高于0.60,说明量表具有可接受的结构效度。

对消费者独特性体验需求的测量采用唤醒水平寻求趋向量表(AST)(Mehrabian and Russell,1974),总体一致性信度为0.86,说明本量表是可以接受的。经主成分因素分析抽取出三个有效因子,总方差解释量为61.38%,说明量表具有可接受的结构效度。

对创造意愿的测量采用一个问项,即让被试者对“参与该学校的广告语创造和设计工作”的愿意程度以七级李克特量表进行评价。采用单问项的原因是在本研究设计已经明确地规定了被试者参与创造的任务,因此不再需要像研究一那样对可能的多种创造行为进行描述。并且,在任务确定的情况下,单问项有助于提高我们的测量效度,在很多学者对行为意向的研究中,均采用了单问项的测量方式。

二、数据分析

(一)对研究一的再检验

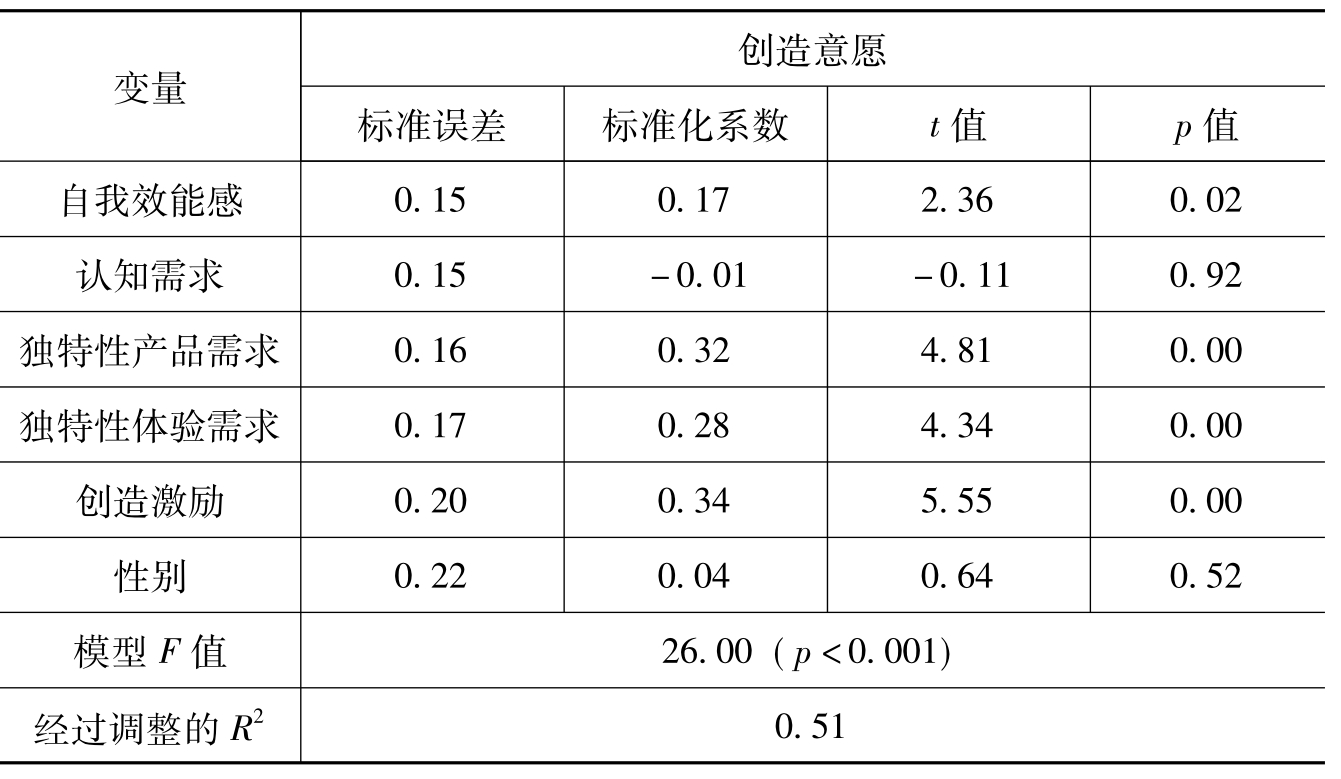

各变量的描述性统计量及皮尔逊相关矩阵见表6-4。我们首先采用多元回归分析检查假设1至假设2。如表6-5所示,除认知需求和性别对创造意愿未产生显著影响之外,自我效能感、独特性产品需求、独特性体验需求和创造激励均对创造意愿产生了显著影响,假设1和假设2得到支持。从标准化系数来看,创造激励为创造意愿贡献了更多的解释方差,其次是独特性产品需求、独特性体验需求和自我效能感。该结果与研究一的数据结果是一致的,说明尽管变换了实验场景和抽样样本,但上述变量对于消费者创造意愿的影响作用是基本稳定的,支持了研究一的主要结论。

表6-4 描述性统计量和皮尔逊相关矩阵

注:表中*、**分别表示显著性水平为0.05和0.01。

表6-5 对研究一的再检验结果

(二)独特性集体身份需求对创造意愿的影响作用

1.独特性集体身份需求对创造意愿的影响

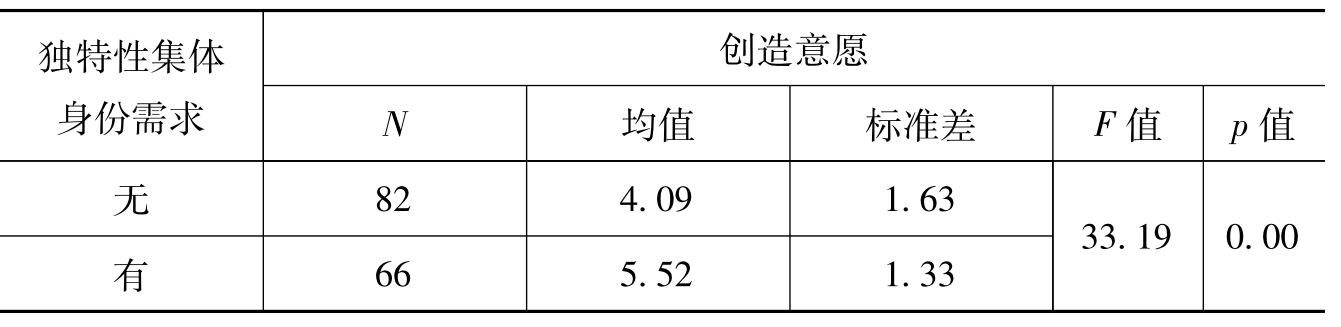

在本研究中,独特性集体身份需求是由我们的实验设计来操纵的,因此是分类变量,即只存在有独特性集体身份需求和无独特性集体身份需求两类。我们采用方差分析比较两种条件下创造意愿的差异来检验独特性集体身份需求对创新意愿的影响。

方差分析的结果如表6-6所示,有独特性集体身份需求组和无独特性集体身份需求组表现出了显著的统计差异(p<0.001),在激活独特性集体身份需求的场景中,被试者的创造意愿更高,说明独特性集体身份需求对消费者的创造意愿产生了影响,假设3得到支持。

表6-6 独特性集体身份需求对创造意愿的影响(方差分析)

2.创造激励的调节作用

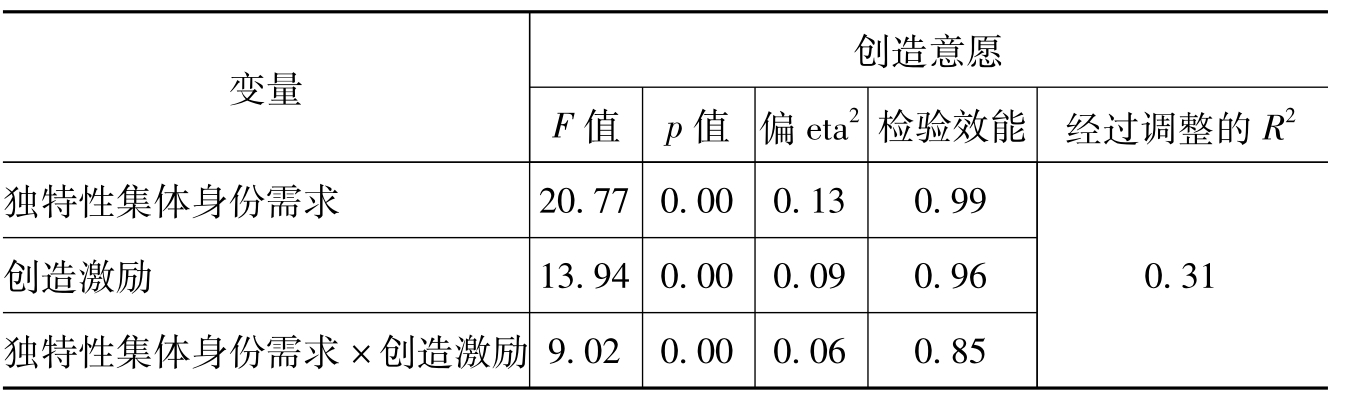

在我们的研究中,独特性集体身份需求和企业的创造激励都是分类变量,因此我们采用方差分析来检查消费者独特性集体身份需求是否与企业的创造激励行为产生了交互作用。在方差分析中,我们将独特性集体身份需求、企业的创造激励以及两者的交互作用同时纳入分析模型,结果如表6-7所示。

表6-7 独特性集体身份需求与创造激励的交互作用(方差分析)

从表6-7可以看到,独特性集体身份需求与创造激励分别对创造意愿产生了显著影响,同时,独特性集体身份需求与创造激励也产生了显著的交互作用。其中,独特性集体身份需求解释了13%的总变异,创造激励解释了9%总变异,而两者的交互作用解释了6%的总变异。

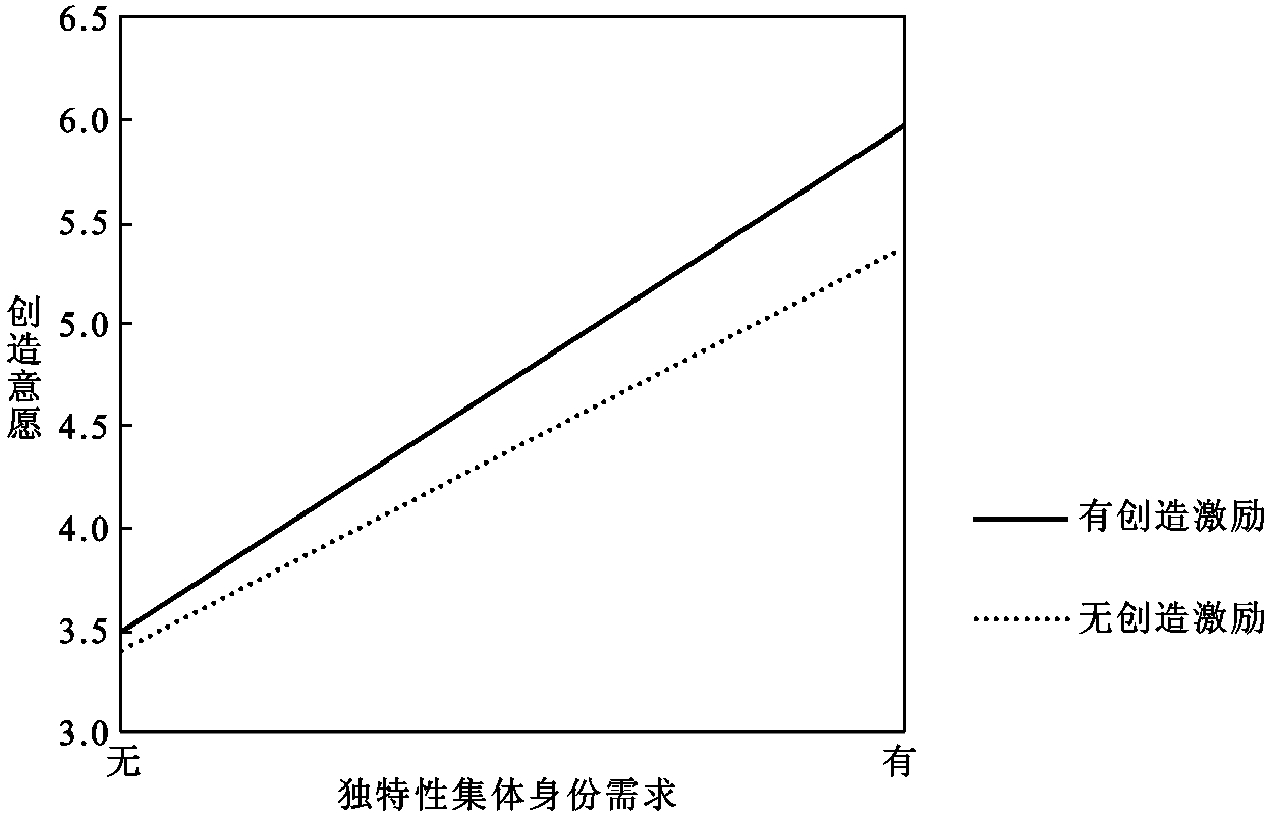

为了识别独特性集体身份需求与创造激励的交互作用模式,我们绘制了高低创造激励下独特性集体身份需求对创造意愿的回归图。从图6-6中可以看出,在存在创造激励的条件下,具有独特性集体身份需求的被试者表现出了更高的创造意愿,假设4得到支持。

图6-6 独特性集体身份需求与创造激励的交互效应

3.认知需求的调节作用

为了检查认知需求是否与独特性集体身份需求产生了交互作用,我们根据认知需求变量的分值将其分为高低两组,平均数一个标准差以上的为高认知需求组,平均数一个标准差以下的为低认知需求组。将独特性集体身份需求、分组后的认知需求以及两者的交互作用同时纳入分析模型,结果表明除独特性集体身份需求的作用显著之外(F=29.94,p<0.001),认知需求(F=0.72,p= 0.40)以及两者的交互作用(F=0.25,p=0.62)均不显著,说明认知需求的调节作用并不显著,假设5未得到支持。

(三)社会认同理论对消费者创造性研究的贡献

与研究一的方法类似,为了进一步了解社会认同理论支持的独特性集体身份需求变量对消费者创造意愿的解释力度,我们采用分层多元回归分析方法,即在对研究一的再检验模型的基础上,逐次地引入独特性集体身份需求变量以及交互作用,形成了三个模型。

如表6-8所示,模型1是对研究一的再检验模型。模型2在模型1原有变量的基础上引入了消费者独特性集体身份需求变量。模型3在模型2的基础上引入消费者独特性集体身份需求与创造激励的交互作用。

表6-8 以创造意愿为因变量的分层回归分析结果

注:表格中输入值是标准化回归系数及其显著性水平,其中+、*、**、***分别表示显著性水平为0.1、0.05、0.01和0.001。

三个模型的检验结果均在0.001的水平下显示出统计上的显著性。总回归方程在不存在交互项的情况下(模型2)解释了全部变异的53%,在引入交互作用项的情况下(模型3)解释了全部变异的54%。从标准化回归系数来看,独特性产品需求对创造意愿的解释力度最高(β=0.30),其次分别是创造激励(β=0.25)、独特性集体身份需求(β=0.22)、独特性体验需求(β=0.21)和独特性集体身份需求与创造激励的交互作用(β=0.12)。

模型2在模型1的基础上引入了独特性集体身份需求变量后,经过调整的决定系数增加到0.53。分层F检验显示,两个决定系数值的差异在0.05水平上是显著的,新增的独特性产品需求变量解释了2%的变异。模型3显示,独特性集体身份需求与创造激励存在着显著的交互作用,并且与创造意愿正相关(β=0.12,p<0.05)。分层F检验显示,两个决定系数值的差异在统计上是显著的(p<0.1)。分层回归分析说明模型中的独特性集体身份需求以及交互项增加了回归方程的预测能力,也证实了社会认同理论在解释消费者创造意愿的变异方面具有独立的贡献。

三、结论

本研究在研究一的基础上增加了对消费者利他创造动机——独特性集体身份需求的检查。研究继续支持了研究一中的主要结论,并同时发现,独特性集体身份需求对于消费者创造意愿的影响是显著的。具体而言,我们的研究集中在以下方面:

(一)对研究一的主要结论的再检验

在研究一中,我们检查了一般创造性理论中的能力—动机—环境框架在消费者创造性研究中的适用性,结果发现自我效能和创造激励对消费者创造意愿产生了显著的影响,而认知需求动机对消费者创造意愿并未产生显著影响。在本研究中,我们同样证实了上述结论。研究发现,当存在创造激励时,消费者表现出了更高的创造意愿。消费者的认知需求高低并未造成他们在创造意愿上的差异。

与研究一略有不同的是,在本研究中,自我效能感对创造意愿的直接影响作用十分显著,表现在即使在回归方程上引入了其他动机因素,自我效能感对创造意愿的影响仍未有任何减弱,该结论与一般创造性研究中的有关自我效能感与创造性关系的多数研究一致,即认为自我效能感独立地对创造性产生了直接影响。在本研究我们也发现,自我效能感越强,消费者的创造意愿越强。

在本研究中,我们还对研究一中的两种独特性利己动机——独特性产品需求和独特性体验需求与创造意愿的关系进行了再检验。本研究的结果与研究一的结论一致,证实两种独特性动机均对消费者创造意愿产生了显著影响,即消费者的独特性产品需求或独特性体验需求越强,消费者的创造意愿也越强。

(二)对消费者利他创造动机的检验

在本研究中,我们检查了消费者利他创造动机——独特性集体身份需求对于创造意愿的影响作用。研究结果表明独特性集体身份需求对于创造意愿产生了显著的影响,当消费者的独特性集体身份需求被激活时,他们表现出了更强的创造意愿。

然而,独特性集体身份需求与其他两种独特性利己动机不同,主要表现在其行动的目的不是为了自己的利益,而更多是从集体利益的角度来考虑。因此,当企业提供了基于集体利益认同的创造激励时,独特性集体身份需求被激活的消费者更可能表现出高创造意愿。我们的研究也发现,创造激励调节了独特性集体身份需求与创造意愿之间的关系,当创造激励存在时,独特性集体身份需求高的消费者表现出了更强的创造意愿。

在变量假设中,我们认为认知需求会调节独特性集体身份需求与创造意愿之间的关系,原因是独特性集体身份需求被激活状态下的消费者可能会将消费中的创造性参与视为一种工作过程,因而认知需求对工作状态下的创造性的影响作用可能会被诱发,即对思考活动感兴趣的个体,在为了维护集体身份和利益时,更可能会参与创造活动。然而,我们的研究并未为该假设提供支持。在本研究中,认知需求的调节作用并不显著。可能的解释是即使在独特性集体身份需求被激活的条件下,消费者仍然未将消费活动中的创造性参与视为一种工作过程。这也可以说明消费者对待消费场景中的企业组织,与对待自己工作或服务的组织是存在差异的。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。