三、一个统一体系的描述

经过200年的发展,比较优势理论更丰富了,解释范围更广、解释能力也更强了,但由于几个主要理论模型对生产要素的研究各有侧重而没有很好地统一起来,一些疑惑也由此产生了:到底什么是比较优势的来源?究竟是劳动力、生产率?还是土地、资本、资源?抑或是生产技术、规模经济和产品差异?

例如,20世纪30年代以后长期占据贸易理论主流位置的要素禀赋理论,就使许多人,包括波特教授产生误解,认为比较优势理论只研究物质资源投入、不分析高级要素竞争,从而给波特留下试图推翻比较优势的攻击点和建立竞争优势的切入点。在要素禀赋理论中,赫克歇尔和俄林说明,两国即使生产技术条件相同,但生产要素供应不一样,对外贸易仍可发生,从而作出对李嘉图的重要补充,成为近代比较优势理论的蓝本。但要素禀赋理论并不是比较优势理论的完整内容和准确表述。李嘉图在创立比较优势理论时所重点阐述的,正是生产技术导致的生产率差异。更为重要的是,传统比较优势理论模型虽然简单(只有一个要素),但解释力很强,在赫克歇尔-俄林模型遇到现实反证(里昂惕夫悖论与丢失的贸易[3])情况下,单一要素模型依旧得到众多统计支持和实证依据[4],说明其中蕴涵着依然最有效的真理。

构建一个统一的理论体系,则比较优势的这些来源之间并无矛盾。比较优势的本质是李嘉图提出并经克鲁格曼完善的生产率和工资率之比,这个比率越大,说明一国或一产业的比较优势越强。要素禀赋理论和新贸易理论都可以看成是对这一本质的说明。即一国要产生比较优势,可以有两种途径:一种是先天具有丰富的要素资源,如劳动力、资本、土地等;另一种是扩大共同市场规模,进行行业内分工和专业化生产。这两种途径都能提高生产率、降低工资率,从而增强比较优势。

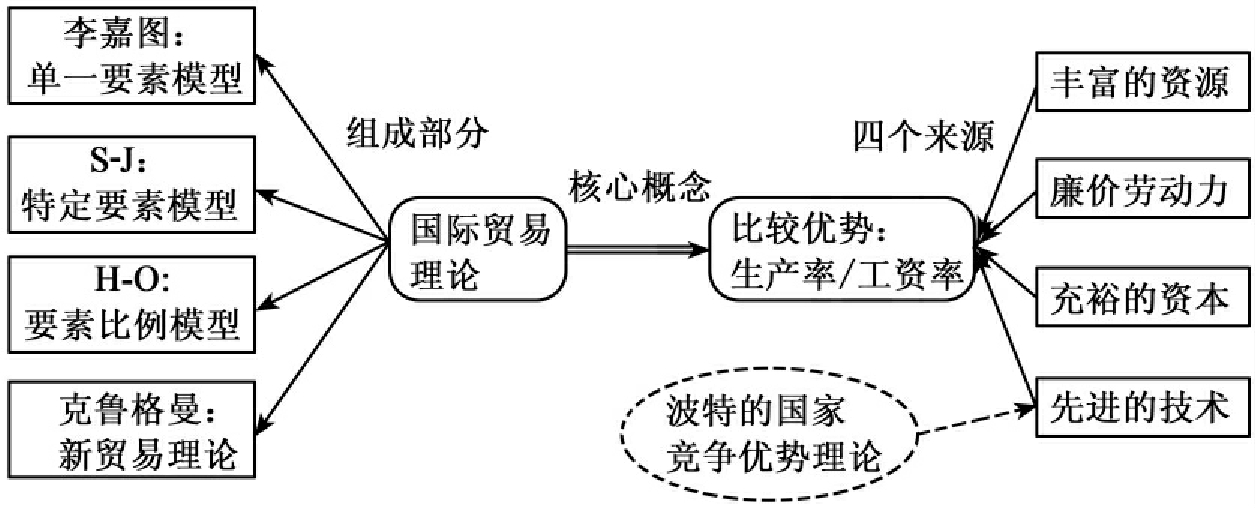

如图1-1所示,赫克歇尔和俄林的要素资源和克鲁格曼的规模经济,可以看作各描述了比较优势来源的一个侧面:比较优势既可能来源于丰富的资源、廉价的劳动力或是充裕的资本等先天优势,及其形成的行业间生产专门化(如资源密集型、劳动密集型或资本密集型产业);也可能来自历史原因或偶然因素形成的行业内分工,及此后各国在大规模专业化生产中形成的技术差异等后天优势。但比较优势的本质还是生产率与工资率之比,即比较优势要么存在于同样工资的产业有更高的生产率,要么存在于同样的生产率只拿取更低的工资。这也解释了发达国家中一些技术已经成熟的劳动密集型产业,在一段时期内生产率无法提高的情况下要继续获得比较优势,必须从高工资率的发达国家转向低工资率的发展中国家。

图1-1 贸易理论的统一体系及比较优势对竞争优势的兼容

要素禀赋理论和新贸易理论可以看作对生产率和技术差异的说明,同时,经典单一要素模型中的生产技术也可以归结为一种要素。也就是说,如果我们把“要素”的含义进行扩展,不把它仅仅理解为自然资源、劳动力、资本等物质生产要素,而加上第四要素——生产技术,我们就可以在贸易理论内部营造一个完整的统一体系。这一体系反过来将生产率不同和规模经济解释成一种要素差异——技术差异,从而融入H-O模型,使“各国倾向于出口包含自己充裕要素的产品”在任何时候都适用。

因此,作者认为,只要将生产要素的定义拓展,从自然资源、劳动力和资本三种,拓展到第四要素——技术,贸易理论的各种解释模型是一致的,并且可以将国家竞争优势学说包含进来(本章第三节将就此进行进一步论述)。同时,如果将比较优势概念从国家财富层次延伸到企业战略层次,其本质也就等于超额价值——企业竞争优势的来源(见本章第四节)。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。