(四)住房消费以新建住房为主

从本次问卷调查情况看,农村居民对目前居住的住房条件不满意率相当高,有无保险的家庭不满意率分别达到了71.7%和82.5%。对住房不满意的主要因素,如住房太旧、面积太小和居住环境不好等三个指标,有养老保险和无养老保险的农村家庭都作出了比较相近的选择。的确,住房需要翻修、改善居住环境是提高农村居民生活质量中尤为突出的问题,见表43。

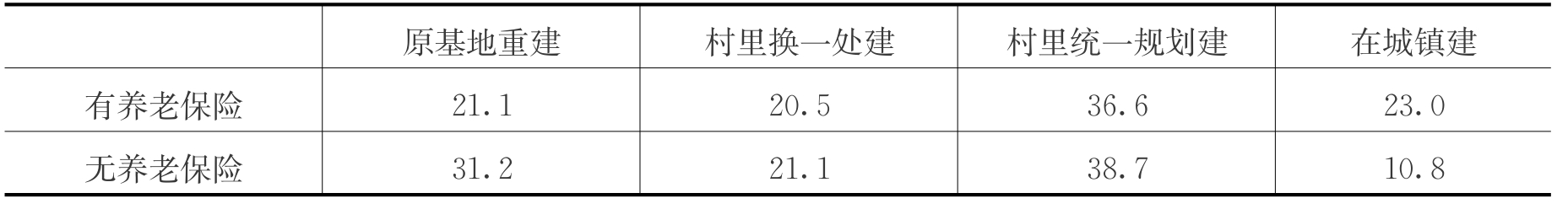

表43 重建住宅方式选择 (单位:%)

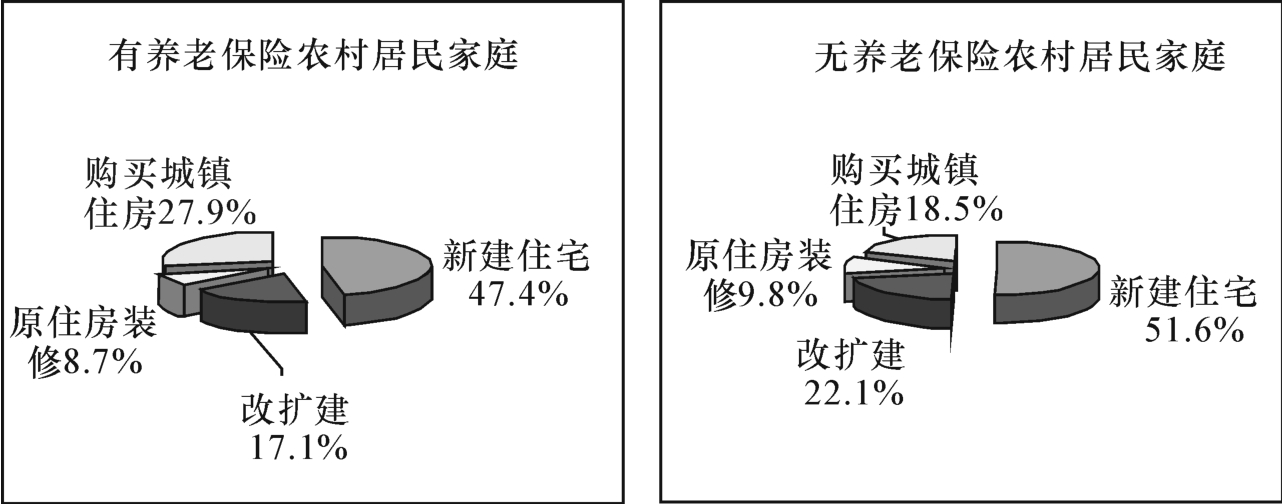

正如前面分析的一样,新建住宅是本次调查中农村居民改变居住环境的几项指标中选择最多的一项,将近50%。而对重建方式,超过1/3的农村居民认为村里统一规划建造最好,这一点定理应多加肯定。

图65 最希望改善的居住条件(%)

改善住房条件所需要的支出,有养老保险的农村居民中选择支出20万元以上的占67.1%,选择10万~15万元的占13.7%,选择15万~20万元的占12.7%,10万元以下的占6.5%,而无养老保险的农村居民中,选择支出20万元以上的比例(42.5%)小于有养老保险农村居民家庭,其他支出10万元以下、10万~15万元、15万~20万元的选择比例则均高于有养老保险的农村居民,分别达到13.1%、22.3%和22.1%(见表44)。这也说明,参加养老保险的家庭收入一般高于没参加养老保险家庭,且正因为有养老保障而解决了“后顾之忧”,从而其消费欲望更强些。

表44 住房消费支出 (单位:%)

根据调查发现,我省农村养老保险参加比例还是较低(不到50%)。农村社会保障的缺失在某种程度上会抑制着农村居民的消费欲望,而且高收入农村家庭参保率明显高于低收入农村家庭,存在着“保富不保贫”倾向,使得需要养老保障的较低收入家庭缺乏或没有能力投保,而不能享受到养老保险带来的好处。

综上所述,浙江千户农村居民消费情况调查可以概括为以下几个主要特点:

(1)收入水平显著影响消费支出。居民收入中用于消费的比重主要受收入水平制约,如2008年样本村消费比例低于50%的家庭占到了一半以上,为68.8%。而当家庭人均年收入达到10000元以上或在2500~10000元时,消费比例超过50%的家庭数最多,而当人均年收入2500元以下时,消费比例超过50%的家庭数明显下降。

(2)收入限制是制约浙江农村居民进一步消费的最主要因素。本次调查显示,有80%的农村居民认为制约消费的因素是收入不够高,交通不方便、水电设施限制和其他因素对消费的影响仅占8.5%、3.4%和11.7%。这一特点不受学历、行政划分、地理位置、地理区域、是否经过村庄整治、有无养老保险的影响。

(3)农村居民最大消费支出呈现基本一致的结构。子女教育、住房、家电消费是2008年样本村家庭的三大支出,婚宴等人情支出也占有相当的份额,而购买汽车、投资及旅游等消费支出比例相对较小。

(4)传统家电已在农村普及,尤其彩电普及率最高,且不受地理、行政、收入、学历等影响,而新兴家电多少受其他因素的影响。从家电未来需求看,选择电脑的比例相当高,而且最希望列入家电下乡政策范围的也首推电脑。

(5)住房不满意度相当高,最希望改善的居住条件是新建住房,新建住房是逐渐富裕起来的农村居民的首要选择。而对住房重建方式,超过1/3的农村居民认为村里统一规划建造最好,这一点理应多加肯定。同时,在城镇购买住房也同样占有重要的地位,而且这种倾向随着收入、学历的提高而变得越加明显。

(6)地理位置对收入水平以及由此带来的消费结构有一定的影响。平原地区人均收入高于海岛和山区,平原地区电脑拥有率明显高于山区半山区和海岛地区,交通和水电设施对海岛地区进一步消费的影响较大。

(7)村庄整治对农村居民收入及消费需求的影响较大。整治村庄在人均收入、消费支出和家电消费的档次上明显高于未整治村庄,尤其在改善居住条件方面村庄整治的效果明显,如在住房满意度上,整治村庄高于无整治村庄23.7个百分点。这可能与村庄整治村本身多为收入相对较高的村有关。

(8)学历高低直接影响收入水平,进而影响消费水平及消费层次。高学历家庭对子女教育、汽车和投资理财等方面的消费支出明显高于其他学历家庭,除彩电外的所有家电拥有率也是高学历家庭高于低学历家庭,而在现有住房的要求上,高学历家庭对居住环境的要求最高,低学历家庭则对住房新旧的要求高于对居住环境的要求。

(9)养老保险制度对缓解农村居民“后顾之忧”和促进消费有一定作用。调查显示,当收入增长10%时,有养老保险的家庭会拿出更多用于消费。同时调查还发现,有无养老保险对医疗支出的影响最大,2008年无养老保险的农村家庭医疗支出比例明显高于有养老保险家庭,同样,今年计划消费支出中,无养老保险的家庭医疗支出比例依然高于有养老保险家庭。

(10)行政划分与农村居民消费需求的相关性不大;地理区域对农村居民消费需求也没有产生太大影响。浙东北地区的人均收入高于浙西南地区,但是,从消费支出及购买城镇住房意愿等方面看,又与收入水平没有正比例关系。这可能与当地的消费习惯、样本村的选择等有关。

【注释】

[1]从指标的含义上看,城镇居民可支配收入是指城镇居民的实际收入中能用于安排日常生活的收入,而农民纯收入,则是指农民的总收入扣除相应的各项费用性支出后,归农民所有的收入。这个指标是用来观察农民实际收入水平和农民扩大再生产及改善生活的能力。从形态构成上看,城镇居民可支配收入只有一种形态,即价值形态,它只是反映城镇居民的现金收入情况。而农民纯收入的实际形态有两种:一种是价值形态,另一种是实物形态,主要是指农民自留的粮食、食油、蔬菜、肉禽蛋等,它不但反映了农民的现金收入情况,也反映了农民的实物收入情况。从可支配的内容看,城镇居民可支配收入是全部用于安排日常生活的收入。而农民纯收入除了用做生活消费,其中有相当一部分要留做追加的生产费基金,用于农民的生产和扩大再生产。另外,从两者所反映的实际收入的角度看,农民纯收入基本上反映了农民收入的真实水平。而城镇居民可支配收入中没有包括城市居民在医疗、住房等方面间接得到的福利性收入部分。

[2]问卷中涉及消费支出、家电、住房以及制约消费因素等很多问题都是多项选择,下面不再进行说明。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。