欧洲文化遗产保护与利用研究综述

欧洲文化遗产保护与利用研究综述(1)

张维亚 喻学才 张 薇

(东南大学旅游学系,南京210096)

【摘 要】本文综述了近年来国内外对欧洲文化遗产保护和利用的研究成果,从概念性研究、分类性研究、制度保护研究、教育保护研究、民间保护研究、开发保护研究等6个方面进行了分析,希望对中国文化遗产的保护利用研究有所裨益。

【关键词】文化遗产;欧洲;保护;利用

欧洲是目前世界上拥有世界自然遗产和世界文化遗产项目最多的大洲。截止2004年,47个缔约国中有39个国家拥有世界遗产(281项),其中文化遗产占到了93%(259项),文化遗产的比例远远超过自然遗产。在欧洲世界遗产数量前四位的国家中,文化遗产几乎占到了全部。因此对文化遗产的保护直接关系到欧洲世界遗产发展的大局(中国世界遗产网,2006)。

欧洲国家自二战之后非常重视文化遗产的保护,经过多年的努力,从法律制度、国际公约、政府组织、民间机构、公众教育、资金保障、市场开发等各个方面建立了比较完备的保护体系。尤其是近年来,欧洲国家越来越注意到公众参与文化遗产保护的重要作用。各个国家开展了类型多样、主题鲜明的文化遗产保护活动。这些活动的开展在引导和动员社会公众广泛参与文化遗产保护工作中,起到了不可估量的促进作用(张爱兰,2006)。本文对近年来国内外关于欧洲文化遗产(物质文化遗产)保护和利用的研究内容进行了分类总结,以期对中国文化遗产保护和利用的研究有所指导。

1 欧洲文化遗产保护的概念性研究

1.1 文化遗产

遗产可以被视作对物质对象的保护或重建,这些物质对象通过一种程序,将自己从历史进程中分离出来,把抽象观念具化成物质文化和地方特色的描述,具化成强调历史延续性的描述。1972年联合国教科文组织在巴黎的第十七届会议上通过了《保护世界文化和自然遗产公约》,给出了文化遗产的经典定义。

纪念性创作物:从历史、艺术或科学角度看具有突出的普遍价值的建筑物、纪念性的雕刻和绘画作品、具有考古学性质的物件或结构物、铭文、窟洞以及联合体。

建筑群:从历史、艺术或科学角度看,在建筑式样、同质性或与环境景色结合方面具有突出的普遍价值的单立或连接的建筑的组群。

遗址:从历史、审美、民族学或人类学角度看具有突出的普遍价值的人类工程或自然与人联合工程以及考古遗址等地方。

1.2 历史街区

从《威尼斯宪章》到《内罗毕建议》再到《华盛顿宪章》,历史街区的概念经过了一个逐渐明确化的过程。“历史街区,不论大小,包括城市、城镇以及历史中心或居住区,也包括其自然的和人造的环境。除了它们的历史文献作用之外,这些地区体现着传统的城市文化的价值。”(《华盛顿宪章》序言和定义)

1.3 保护区

作为文化遗产大国的法国,在1962年和1983年分别提出了“保护区”和“建筑、城市和自然风景遗产保护区”两个概念。保护区是指代表了一种历史、美学或自然的特征,因而应当对其建筑整体的全部或其中一部分进行保留、修缮和重现其价值的地区。保护区作为一种文化遗产保护工具适用于遗产价值较高的地区。建筑、城市和自然风景遗产保护区(英文简称ZPPAUP)是指较集中体现建筑、城市和自然风景等遗产价值的某一历史地区。ZPPAUP适用于遗产价值较低的地区。

2 欧洲文化遗产的分类保护研究

欧洲文化遗产的保护最初只是局限于建筑物,随着实践的深入和对历史背景及文化环境重视程度的提高,保护的对象种类逐渐增多,范围也越来越大,从建筑物到建筑群,从建筑群再到历史地段,从历史地段再到整个城区。各个保护对象也逐渐形成自己的保护原则和保护方式。

2.1 建筑及建筑群

建筑及建筑群是欧洲文化遗产中保护得最早也是最为关注的对象,因此对其分类研究也是最细致的。常见的分类是根据建筑所蕴含的价值,主要有具有重大历史和艺术价值的古建筑、历史纪念建筑物、具有文化意义的建筑物、在城市规划和城市发展史上产生巨大影响的建筑物、具有重大意义的近现代建筑物等。在此基础上还可以进一步细分(表1)。

欧洲各国对建筑文化遗产注重原则性保护,其中对全面保护原则即整体性保护原则又极为重视。欧洲国家对文化遗产的整体性保护做了大量的研究和实践工作,比如制定文化遗产保护清单、考虑城市和乡村的现有社会和自然现实的连续性等。

在建筑遗产保护具体措施方面,主要有防止衰变、维持现状、加固、修复、使用、复制和重建等7种方法。在实际操作中,这7种方法有先后顺序之分。首选的方法是防止衰变、维持现状、加固,其次是修复、使用、复制,重建只在迫不得已的情况下采用。易地重建,要满足集中保护、集中观赏、解决城市建设矛盾等条件。

表1 欧洲建筑文化遗产分类

2.2 遗址及历史地段

《威尼斯宪章》对遗址的保护有原则性的规定:保持它们的整体性;用恰当的方式清理和展示它们。欧洲国家在对遗址保护的实际操作中采用归位复原原则。在归位复原原则下有两种做法。一是原真性复原,适用于挖掘出来的构件比较齐备。二是示意性复原,适用于缺乏较多的立面建筑和历史遗址。

遗址环境的保护也是欧洲国家遗址保护的一部分。在地段周围设置围护设施是常见的做法。雅典的市场区用设在灌木丛中的铁丝网作为围护结构。保护的内容还包括严格控制遗址周围的一般性的建设项目、交通设施等。

文化遗产保护的对象由建筑遗址扩大到历史地段,是20世纪60年代以来欧洲各国开始重视的事情。历史地段主要指建筑历史遗址集中的地区及其周围的环境。对历史地段的保护一定要充分体现其历史价值,切忌“锦上添花”、画蛇添足。

2.3 城市环境

欧洲国家把城市环境纳入到文化遗产保护对象的范畴虽然时间不长,但研究的内容无所不包。大致分为两类:一类是城市格局,一类是城市风貌。

城市格局的保护主要从城市发展模式、城市交通、城墙、城市构图轴线和重要节点4个方面着手。城市传统风貌保护主要是对历史街区的保护。历史街区包括住宅、店铺、园林以及社区活动等。一方面要保护历史街区的社会功能,满足今日生活的需要,另一方面作为历史的风情画卷,尽量保持原有面貌。取得后一种效益,显然要以巨大的财力物力为代价,不可能到处推广。实践中更多的是采用物质效益和精神效益相结合又相“妥协”的办法,严格控制最敏感的区域,其他地段相对自由,建筑外部必须仿古,内部格局允许按新的功能要求改变。

对于变化很大的城市环境采取的保护措施是借助协调和对比手法进行整治和再设计。华沙古城的重建就是这样一个典型的例子。一般文化遗产是不主张重建的,但为了保护自己的民族文化和历史传统,这种做法是值得借鉴的。

除上述种类以外,欧洲文化遗产的保护的研究对象还包括历史村落、古典园林、风景名胜、历史文化传统以及体现地方特色的民俗风情、集市贸易、手工艺品、风味菜点等。

3 欧洲文化遗产的制度保护研究

3.1 国际宪章与公约

关于文化遗产保护的国际宪章与公约,最早要追溯到1933年颁布的《雅典宪章》。该宪章就如何保护好某一历史时期有价值的历史遗存提出了一些基本原则和具体保护措施,对于保护遗产真实性的认识和具体原则、方法还没有明确的定义。二战后,对于饱受战争摧残的文化遗产如何进行保护,欧洲各国认识上很不统一,这使得文化遗产在战后重建过程中面临着遭受进一步破坏的危险,修订一部能够得到国家社会认同并遵照执行的科学的文化遗产保护公约势在必行。

1964年5月,国际文物工作者理事会(简称ICOM)在威尼斯召开会议通过了《国际古迹保护与修复宪章》即著名的《威尼斯宪章》,将历史古迹的范围由个体建筑推广到城市和乡村,提出原真性保护思路,对修复和重建进行严格性限定。《威尼斯宪章》当时制定的一些基本原则,直到今天也仍为国际文化遗产保护者承认,并且逐渐成为目前世界上公认的文化遗产保护的权威性文件之一。

联合国教科文组织分别于1972年和1976年通过了《保护世界文化和自然遗产公约》和《关于历史街区的保护及其当代作用的建议》(简称《内罗毕建议》)。《保护世界文化和自然遗产公约》主要规定了文化遗产和自然遗产的定义,文化和自然遗产的国家保护和国际保护措施等条款,为遗产保护提供了制度化的保障。《内罗毕建议》提出了若干对于历史街区如何保护的观点和方法。

1987年10月由国际古迹遗址理事会在华盛顿通过的《保护历史城镇与城区宪章》即《华盛顿宪章》,进一步扩大了历史古迹保护的概念和内容,即提出了现在学术界通常使用的历史地段和历史城区的概念。

1994年的《奈良宣言》重申了1964年《威尼斯宪章》“真实性”的精神,并进一步指出“文化和遗址的多样性是我们这个世界不可取代的精神资源和全人类的智慧财富”。《奈良宣言》在强调保护文物古迹真实性的同时肯定了保护方法的多样性。

3.2 立法

欧洲国家很早就开始重视文化遗产立法上的保护,并针对本国历史文化遗产保护体系,形成了相对完整的遗产保护的法律框架。法律文件对保护方法与手段只给予原则性规定;而对保护管理的程序,国家、地方及民间团体的职责和关系,以及资金来源、处罚措施进行了详尽的阐述。本文仅就立法保护成绩特别突出的法国、意大利和英国作一综述。

3.2.1 法国

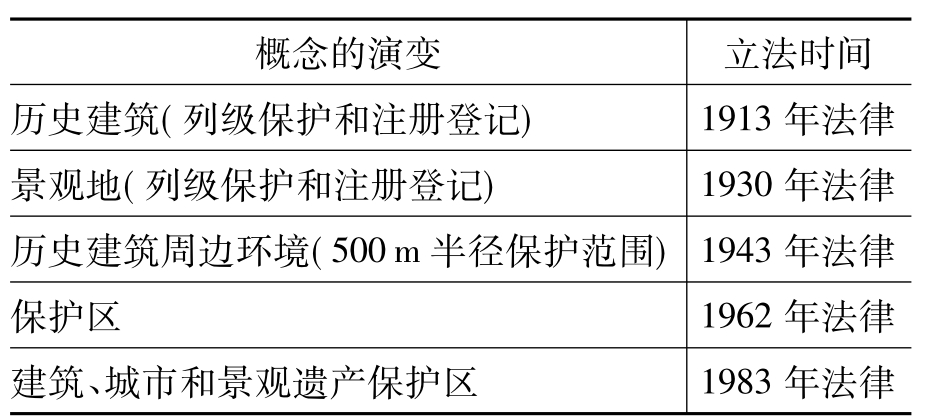

法国在遗产保护政策上的特点是世界上第一个制定现代遗产保护法的国家,并且随着保护对象概念的扩大,制定了一系列法律法规(表2)。法国在文化遗产的立法上采取国家和地方相结合的方式(图1),以《历史古迹法》和《马尔罗法》作为文物建筑和保护区两个层次内容的保护法的核心。国家立法力求言简意赅,突出原则性。地方政府则可根据自身特点详尽制定,强调灵活性。

表2 法国文化遗产保护法一览

图1 法国历史建筑遗产保护程序

3.2.2 意大利

据联合国教科文组织统计,意大利保存着世界上70%的文物古迹。一位意大利文化部艺术顾问认为,意大利文物保护工作方面的成功来源于3个保证,其中之一就是立法保证(人民网,2002)。意大利是对文化遗产立法保护较早的国家,1872年就颁布了第一部文物建筑保护法,1932年又制定了《文物建筑修复标准》。更为重要的是,意大利将文物保护作为一项重要国策写入了宪法。宪法第九条明确规定,国家负责对艺术、历史遗产和景点进行保护。

3.2.3 英国

英国对文化遗产立法保护的特点是以国家立法为核心,立法对象多层次(古迹、登记在案的建筑、保护区、历史古城)。地方政府主要负责法律的执行、解释和咨询。特别强调保护组织在立法、执法程序中的监督作用。

从20世纪70年代后期开始,英国政府开始制定旨在保护城市景观中可能会受到城市发展不利影响的特定要素的一系列条例。1967年,通过了《城市休憩资源法案》,地方政府有权将特定地区指定为限制开发的保护区。而且,地方政府有权将具有建筑、文化或历史方面重要性的单体建筑列入保护名单。此后,一系列法令的出台进一步巩固了这部法案,保护区和列入保护名单的建筑的数量大幅度增加。

3.3 行政

3.3.1 成立文化遗产管理部门

法国有专门对文化遗产进行保护管理的“建筑与文化遗产管理局”,意大利甚至在1975年成立了正式的文化遗产部,负责意大利的文化遗产保护工作。英国则建立起一套完整的历史文化遗产保护行政管理机构体系(图2)。

图2 英国历史文化遗产保护行政管理机构体系

3.3.2 制定文化遗产普查登记制度

通过对一定范围内所有文化遗产的详细调查登记,确定保护对象、保护政策。丹麦从上世纪60年代进行了一次普查,到了80年代,又进行了一次复查,并将数据提供给国家博物馆等文物部门和各地的行政管理部门,作为政府制订规划的重要的参考依据。英国也建有详细的文化遗产名录,并经常更新,同时附带有精确详细的测绘地图。

3.3.3 建立遗产保护监管机制

在这个方面做得最好的是法国。法国在文化遗产保护监管机制上采用的是法国国家建筑师驻省代表处制度。法国国家建筑师驻省代表处是专门针对文化遗产保护设立的监督部门,隶属文化部、建设部和环境部领导。法国国家建筑师驻省代表处由3种人组成:国家建筑和规划师(英文简称AUE)、工程师和技术人员、行政人员。法国国家建筑师驻省代表处分别对建设项目、景区保护、历史文物周边地区进行管理。

3.4 财政

“巧媳妇难为无米之炊”,文化遗产保护工作如果没有经费保证等于一句空话。欧洲国家对文化遗产保护的资金投入在当今世界是名列前茅的。意大利在文物保护方面每年大约有20亿欧元的经费(人民网,2002)。

欧洲文化遗产保护经费主要来源于国家和地方政府的财政拨款,并辅以社会团体、慈善机构及个人的多方合作。英国遗产保护协会2000年总收入中政府拨款占到了79.1%。此外,许多国家还采取一系列鼓励社会资金投入文化遗产保护的政策措施,意大利法定彩票收入的8%为文物保护资金,仅此一项每年就有15亿欧元的经费,约合人民币150亿元(人民网,2002)。

欧洲文化遗产保护资金的筹集方式有自我筹集、减免税收、贷款、公用事业拨款、发行奖券等多种形式。其中自我筹集是一种常见而有效的方式。法国对参观文化遗产的票价定价较低,他们靠周到的服务赚钱。最关键的是通过吸引大量的游客,带动了提供旅游服务的第三产业,如交通业、住宿业、餐饮业,同时增加了社会就业和政府税收。

欧洲国家还把对文化遗产保护的资金保障纳入到了法律中,具体规定资金的来源、投入的对象、具体的金额和比例。法国在《历史古迹法》和《马尔罗法》中对资金补助作了详细规定。英国在关于文化遗产保护的法规中有三分之二涉及保护资金的问题。

4 欧洲文化遗产的教育保护研究

卓斯特认为在文化遗产保护中有两种方法经常用到:教育和法规,可以看成是“胡萝卜”和“大棒”政策。这两种方法是相互补充、缺一不可的。从短期来看法规是必要的,但循循善诱的教育才是长久之计。同时,要让人们理解和接受这些规定和条例,还须依仗教育。

4.1 专门人才保证

意大利文物保护中心专门负责培养各种文物保护人才(人民网,2002)。国家建筑和规划师(AUE)是法国政府培养的最高级别文化遗产保护人才。AUE基本职责是以国家的名义、以恰当的方式,在运用保护区和ZPPAUP的有关规定对市长就城市建设工作提供帮助。

4.2 文化普及教育

文化遗产可持续保护有赖于地方公众的参与。通过遗产文化的教育普及,可以提高地方公众的认知水平和保护意识。欧洲国家在文化遗产知识的普及上非常重视信息沟通的通畅。卓斯特针对公众在旅游中由于不经意带来的破坏行为,提出在景点的出入口有针对性的发放有关“游客道德”的准则手册。但管理部门提供的导游性的小册子,不能学术性太强,否则会令普通观众难以理解而失去兴趣。法国人在文化遗产景点不仅免费向游客提供可读性很强的各种语言的导游手册,还为团队提供导游,向观众出租各个主要语种的解说词单放机。还出售各种与展览内容有关的视觉、声像制品。

欧洲国家在文化普及教育方面一般采用两种途径:现场参观和借助书籍、报刊、影视等媒体。为了让更多的大众进入文化遗产的现场进行参观,首要的是降低门票门槛。意大利文化部每年组织一个文化周活动,活动期间所有公立博物馆向公众免费开放(人民网,2002)。法国从2000年1月1日起,33个国立博物馆每月第一个星期日向公众免费开放。丹麦是一个深具文化遗产保护意识的国家,文物犯罪极为罕见,这与该国出版的考古书籍中普及性质的比例超过三分之一密不可分。电视在文化遗产的普及性教育中似乎更容易被人们尤其是年青人接受。英国考古学家约翰斯图策划的电视系列片《动物,植物,矿产》、《年代》,让公众了解了考古学是一门探知人类过去的科学,而文化遗产是过去文化的见证。

4.3 注重年轻人的培养

法国国有历史遗迹从2000年1月1日开始就对18岁以下儿童实行免费。在这个方面最引人注目的是总部设在巴黎的联合国教科文组织1994年发起的特别项目“年轻人参与世界遗产的保护和提升”,显示了欧洲国家开始关注年轻人对文化遗产保护的作用。

5 欧洲文化遗产的民间保护研究

5.1 建立遗产保护民间组织

1887年威廉·莫里斯创立了古迹保护协会,从此一批具有强烈民间色彩的古迹保护组织成为英国遗产保护的强大推动力。在英国,绝大部分民间遗产保护组织属于慈善机构,可享受根据1988年“收入和法人税收法”所提供的税收减免。英国政府利用民间慈善团体的巨大潜力推动文化遗产保护事业的开展,有效分担政府负担。

5.2 公众参与管理机构决策

西方文化遗产保护学者认为,管理机构应该改善他们的协商技术,以便征求保护计划中利益相关集团的意见,并且要在规划的初期把这些意见考虑进去。法国巴黎马雷保护区保护规划制定的过程长达十年,参与公众听证的不但有保护区内的原住民,还有许多历史遗产保护的协会和民间组织,整个规划在得到各方面意见基本统一后方才通过审批进入实施,在实施过程中还要不断地受到来自民众和非政府组织的监督。

6 欧洲文化遗产使用保护研究

将文化遗产“供”起来固然是一种保护的方式,但只能是少数的,较多的更为现实的是恰当地利用起来,才能得到更好的保护,并赋予新的特色,如作为博物馆、展览馆和风景游览的小憩之地等。

6.1 文化遗产使用中的静态保护

对于按原有功能继续使用的文化遗产,它们的价值不但在于建筑本身是历史的,更在于人的活动也是历史的,所以绝少加以“更新”。这类文化遗产面临着一个危机,即今天大量的参观游览者与历史上少量的使用者对建筑平面、空间的不同要求,以及当今物质生活要求与原来建筑条件之间必然出现的矛盾。对于前者,大多是限制游人以至完全不对外开放(如梵蒂冈的教堂);对于后者,相当多的欧洲国家是作必要的添改“更新”,如更换门窗,增加供暖通风照明设备,但都以不损害原有风貌为限。

6.2 文化遗产使用中的动态保护

联合国教科文组织文化发展部的安德森认为,对待文化遗产应该采用一种动态的认识,文化遗产是一个不断变化的、非永恒的范畴。强森认为文化遗产的开发不只是对空间的保护,还是对时间的保护;不是伪造历史,而是对历史真实的再现。在开发中要有意忽略权威观念,把视角放在当地区域氛围中,使历史信息在客观真实、重现叙述和游客之间的互动中得以展示。

6.3 文化遗产使用中的环境保护

普遍观点认为旅游是对文化遗产环境的一种破坏。但是德国国际旅游者联合会的沃尔夫认为“旅游不应当为一张已经被上千人睡过的床买单”。他认为,环境保护是为了进一步发展旅游。沃尔夫把研究方向放在了旅行权利和旅游影响之间的紧张关系上。他建议对环境质量的持续保护不能依赖数量庞大的旅游者自身——这太难管理和控制,应当依靠实力雄厚的旅游运营商来操作。

文化遗产开发对社区环境的影响也成为研究的重点。卡芬和鲁兹认为,在遗产旅游开发中,如何兼顾经济效益和社会目标,是所有文化遗产开发计划,尤其是对计划有重大影响的公共部门管理者所面临的重要问题。欧洲国家在文化遗产保护和再开发中越来越重视社会层面的保护,即通过促进社区参与,借助旅游的发展帮助解决遗产所在区域衰退带来的种种内部问题,达到重建社区的目的。

在欧洲,对文化遗产的保护,就其广泛意义而言,至少可以追溯到古罗马时代。对文化遗产保护利用的理论研究也有一百多年的历史。从遗产概念、遗产种类的基础性研究,到制度约束、行政管理的政策性研究,再到教育宣传、民间参与的社会性研究,再到旅游开发和环境保护的可持续性研究,欧洲文化遗产的保护利用研究主题广泛,内容深入,且注重实践和可操作性。进入21世纪,欧洲文化遗产的保护利用研究又有了新的发展:在文化旅游产品开发中借助文化政策、文化管理、形象宣传诠释遗产概念;研究文化遗产开发中的遗产地物质、文化、社会承载力;公共部门、政府间机构、地方团体、民间组织在文化遗产保护和开发方面各司其职、相互协作。

参考文献

1 王瑞珠.国外历史环境的保护和规划.台北:淑馨出版社,1993

2 刘恒武,袁颖.关于《保护世界文化和自然遗产公约》中“文化遗产”概念的若干问题.旅游学刊,2006(5)

3 阿兰·马莱诺斯著;张恺译.法国重现城市文化遗产价值的实践.时代建筑,2000(3)

4 柯克·欧文著;秦丽译.西方古建古迹保护理念与实践.北京:中国电力出版社,2005

5 王世仁.保护文物建筑的可贵实践.见:王世仁建筑历史理论文集.北京:中国建筑工业出版社,2001

6 阮仪三.护城纪实.中国建筑工业出版社,2003

7 肖建莉.从《威尼斯宪章》到《西安宣言》.文汇报,2006-02-26

8 王林.中外历史文化遗产保护制度比较.城市规划,2000(8)

9 邵勇,阮仪三.关于历史文化遗产保护的法制建设.城市规划汇刊,2002(3)

10 刘临安.意大利建筑文化遗产保护概观.规划师,1996(1)

11 Kevin Meethan.Consuming the civilized city.Annals of Tourism Research,1996,23(2):322-340

12 陈淳,顾伊.文化遗产保护的国际视野.复旦学报社会科学版,2003(4)

13 刘金声.法国对城市规划和遗产保护的监管机制:介绍法国国家建筑师驻省代表处.国外城市规划,2003(4)

14 焦怡雪.英国历史文化遗产保护中的民间团体.规划师,2002(5)

15 严望柱.法国旅游文化建设的启迪.瞭望新闻周刊,2001(10)

16 Anne Drost.Developing sustainable tourism for world heritage sites.Annals of Tourism Research,1996,23(2):479-492

17 丁枫.城市遗产在日本、法国、英国和美国…….文汇报,2006-02-26

18 吴良镛.城市特色美.见:萧默主编.建筑意(第六辑).北京:清华大学出版社,2006

19 Geoffrey Wall.Preserving nature and cultural heritage.Annals of tourism research,1994(12)

20 Nuala C Johnson.Framing the past time,space and the politics of heritage tourism in Ireland.Political Geography,1999(18):187-207

21 Alison Caffyn,Jane Lutz.Developing the heritage tourismproduct in multi-ethnic cities.Tourism Management,1999(20):213-221

22 刘雪梅,徐红罡,保继刚.国外城市老文化街区的保护与再开发.现代城市研究,2005(11)

23 Turgut Var,Meral korzay.Heritage multicultural attractions.Annals of Tourism Research,2000,27(2):534-535

Researches of Protection and Development of Cultural Heritage in Europe

ZHANGWei-ya,YUXue-cai

(Department of Tourism,Southeast University,Nanjing 210096)

Abstract This paper summarizes researches of protection and development of cultural heritage in Europe.Issues discussed are:cultural heritage conception,cultural heritage classification,institution of protection,education of protection,nongovernmental protection,cultural heritage development and etc.This paper is maybe useful to cultural heritage in china.

Key words cultural heritage;Europe;protection;development

【注释】

(1)本文研究综述的文化遗产仅涉及物质文化遗产,非物质文化遗产另行综述。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。