一、国外家族企业发展的历史演变

(一)发达国家家族企业的发展状况

发达国家早期的企业基本上都是家族企业,从某种程度上来说,家族企业演变的历史也就是西方企业的发展史。根据企业的社会化程度,可以把发达国家的家族企业发展历史分为三个阶段:

1.古典家族企业阶段(15、16世纪~19世纪中叶)

从奴隶社会直到封建社会后期,自然经济始终占据着主导地位,社会生活中虽然也存在家庭个人手工业和匠人手艺业,但它只是一种纯粹个人的劳动,其劳动成果仅仅是为了自己或用于换取自己所需的生产资料或生活必需品,并非为了盈利,因此,还算不上是企业。按照马克思企业理论,协作是资本主义产生的起点,协作是最简单和最基本的内部分工形式,也是古典企业的形式,协作的产生也就是古典企业的产生。马克思认为,企业是社会经济条件发展历史的产物,在自给自足的自然经济状态下生产是以家庭为基本单位进行的,这种生产行为主要取决于家庭的需要和意志,其生产规模小,几乎没有社会联系,构不成企业生产,因此以家庭为单位的经济组织不能称为企业。马克思在这里指明是协作产生了企业。直到封建社会后期,随着城市的兴起,发展起了具有初步分工协作性质的家庭手工业作坊,这被称为家族企业的萌芽形态。在15、16世纪,地理大发现后的海外殖民扩张、西欧人口的增长和大城市的飞速发展,使得西欧多数的家庭手工业作坊发展为规模较大、分工协作更为细化的手工业工场。新生的手工业工场的老板主要是由商人转化而来的。他们组织生产的目的,从一开始就是市场交换。商人从以前的为手工业作坊提供原料让其加工成成品后再收购销售发展为“包买”劳动力,即雇工生产,并提供统一的劳动场所,对分工协作进行管理,从而开始形成了真正意义上的企业。那时无论是在生产企业,还是商业、金融业中,家族企业是企业组织的唯一形式。由于可靠和诚实比商业的聪敏更为重要,即使是比较专业化的商人也仍然宁可挑选他们的儿子或女婿充当代理人,处理远方城市的生意。金融业也是由家族经营的。

英国是古典家族企业最具代表性的国家。在英国工业革命前夕,大型手工工场已经部分替代了家庭手工作坊和行会手工业,在西欧的制造业生产领域取得了统治地位。18世纪中叶到19世纪40年代,是英国工业革命时期。随着机器的使用代替了手工工具,手工工场逐渐向机器大工厂过渡,但这个过程是缓慢的。在这一时期,手工工场和机器化大工厂同时并存,成为资本主义古典企业的早期形态。这些手工工场和机器化大工厂多数是小规模的家族企业,组织形式仍然是个人业主制或合伙制,血缘关系在这些企业的运营中具有高度的重要性。家族成员除了能够提供供应资本的信用网络外,还可以向新企业提供劳动力和市场信息。适应于这种小规模企业,当时的社会生产方式也是以高度专业化分工为主,控制商品制造和销售的全部环节的制造商为数较少。也许是受欧洲历史上行会制度的传统影响,英国商人们广泛建立了企业间的区域性合作组织和分包制度,以作为对产销全流程直接控制的替代。作为一个富有商业传统的国家,英国当时已建成有较完好的批发和零售体系,销售渠道比较通畅。由于每个区域性和海外市场的需求各不相同,英国企业家们面临的是一个事实上被分割的差异化市场,而不是一个大规模的同质化市场。这使英国的制造业者倾向于生产小规模化的差异化产品,而非需要大规模生产的同质产品;良好的销售体系也使得制造业者能够没有必要直接拥有或控制自己的销售渠道。这意味着当时英国的企业通常都定址于一个特定的区域,并承担某一产品的制造和销售过程中不同阶段的活动,这些特点都使英国制造业得以保持适宜家族制运营的相对较小的规模。区域取向的小规模家族企业促进了英国工业化的大部分进程。一直到19世纪中叶,绝大多数英国企业仍是合伙制。直到19世纪80年代之后,合伙制企业才有了显著的衰退。应该说,适应于上述市场环境特征的小规模家族企业及相应的企业间合作,使英国在19世纪成为世界制造业的盟主。在之后的较长时期里,英国企业仍大体保持着家族控制和管理的传统形态。

处于这个发展阶段的家族企业具有这样一些特点:

(1)企业以血缘和友谊为基础,其组织形态主要是家族式业主制企业和家族式合伙制企业。根据企业主或创业者身份的特点可分为以下类型:一是夫妻、父子共同创业,有伦理上的领导核心,但未必有经营上的领导核心;二是兄弟联合创业,没有伦理上的领导核心,各自的地位几乎平等;三是家长创业,家族参与,有伦理和经营的领导核心;四是泛家族式企业,亲友、朋友一起创业,但其领导机制和家族企业类似。在市场经济早期不稳定的经济环境中,血缘关系和友谊关系在企业的运营中具有极高的重要性。首先,家族关系为小规模企业提供了赖以生存的地方性信用网络,成为企业吸收资本的重要来源;其次,家族成员和友人也是向企业特别是新企业提供劳动力和市场信息的来源。在工业化之前的岁月里,英国的家族企业就是通过依靠这样的关系来克服企业经营活动所面临的大量风险。由于通讯条件极为落后且又十分不可靠,另一方面市场上又存在着各种各样的不可控制因素,致使商人们不得不依靠血缘和友谊的纽带来从事经营活动。如果他们试图在自己驻地以外的地方进行贸易活动,更是如此。由于市场信息的分散、不确定性乃至扭曲,在商品的买进和卖出的决策问题上,他们不得不依靠其居住地以外的朋友和亲戚的判断,以达到尽量规避交易者的机会主义行为风险、减少损失之目标。

(2)企业的规模较小,较易生存和发展。一般来说,古典家族企业业主专业化于他们所从事的事业,试图控制商品制造和销售的全部阶段的制造商为数较少。在英国工业革命以前乃至发生之后的相当长一段时期,几乎所有的英国制造业中的企业仍然是小规模的家族企业。他们着重开发一些适合于从小规模专业化企业的区域性组织到分包制等都可以广泛使用的替代性产品。这种选择适应了当时英国国内市场较小,而且又因文化特征、需求偏好的差异而造成市场分割的状态特征。因为小规模的家族经营,不仅有利于家族企业的生存,而且有利于减少不确定性和交易成本,提高自己收益的可靠性。在面临每个区域性市场和海外市场的不同需求的情况下,英国企业家就能够有条件地通过一个独立的买卖人所构筑的网络以较低成本销售其产品,这一特征便预示着其没有必要直接投资去控制相应的销售体系,将其企业保持在较小的规模也能很好地运转。英国在进入19世纪后成了“世界工厂”,便说明这种古典家族企业的组织与管理方式是成功的。

(3)所有权与经营权合而为一。由于家族企业的经营规模和市场份额相对较小,大都从事技术含量低的传统制造业,企业的规模和技术还没有复杂到要使用现代管理方式,依靠家族的人力资源就可以较好地实施管理,因此企业内部的分工水平很低,企业利益与家庭(族)利益高度重合。这种古典家族企业形式是与当时的生产力水平相适应的。古典家族企业在创建初期将产权置于以血缘、亲缘关系联结起来的团体中,是一种有意识的产权模糊化,这种模糊产权结构和财产均分的做法从制度上强化了家庭的地位和作用,并在市场利润空间足够大、家庭企业组织规模较小时表现出较高的效率。同时,当时的家族企业大多采取无限责任的方式存在。在信息高度不对称及监管不到位的条件下,无限责任方式是提升企业社会信任资本的一种重要方式,而以家族为背景的企业,大大加强了企业承担无限责任的可信度。

总之,古典家族企业作为企业最初的形态,是社会生产力发展到一定阶段的产物,是人类从奴隶社会、封建社会向资本主义社会发展过程中适应技术和生产力的发展要求和当时的经营环境状况而产生的合理企业组织形式。

2.近代家族企业(19世纪60、70年代~20世纪40年代)

从19世纪中叶开始,欧美的古典家族企业发生急剧裂变。古典家族企业发生裂变的动力主要来自技术与制度方面交替创新的结果。在这个时期,一方面第二次产业革命带来了巨大的技术进步,新兴的重化工业都是资本密集型行业,使得家族企业仅仅依靠家族成员和亲友已经无法提供足够的资本;另一方面,技术和制度创新的结果使经济活动已远远超出单个家族企业能力范围之外,这为家族外成员进入企业和从事经济活动大开方便之门。于是,有着漫长历史但使用范围一直较小的股份公司日益成为工业组织的支配形式。随着股份公司的发展,古典家族企业开始进化为近代家族企业。

美国著名的企业史学家小艾尔弗雷德·D·钱德勒在其《看得见的手———美国企业的管理革命》一书中,描述了古典家族企业裂变的结果,他将裂变后的企业分为家族企业(企业家式的企业)与经理式的企业,前者的代表有杜克家族的美国烟草公司、辛格家族的辛格制造公司、麦考密克家族的收割机公司等。经理式企业的代表是通用电气公司、标准石油公司。与美国相比,西欧和日本的国内外市场较小,虽然也出现了大的企业,但还是没有大到无法由少数老板亲自进行高阶层管理的地步,家族企业仍在继续蓬勃发展。

处在这一发展阶段的家族企业具有以下特征:

(1)产权明晰,股权逐步向家族集中。企业中产权相对明晰,家族成员通过控股而控制企业。这里的产权明晰有三个层次:一是企业内部产权明晰;二是企业中家族股东与非家族股东间产权明晰;三是家庭内部产权明晰。如1903年由创始人亨利·福特等人建立的福特汽车公司,最初在公司资本中,福特只占25.5%的股权,后来福特逐步买断了合伙人的股份,使自己的股份上升到占公司股份的58.55%,成为公司第一大股东,实现了对公司的控股,掌握了公司的经营管理决策权。

(2)所有权与经营权相对分离,家族以掌握控制权为主。进入19世纪中叶以后,欧美国家的家族企业发展很快,为了解决企业融资困难,一些创业家族不得不与外部资本所有者分享企业的所有权和控制权,外部投资者开始以债权人或股东的身份进入企业。另一方面,由于家族企业规模的扩大使得企业管理成本迅速上升,当引入职业经理人带来的管理成本下降小于由此引起的代理成本上升时,非家族成员就开始作为职业经理加入家族企业,与创业家族分享剩余控制权。当然,一般来说,即使家族企业由职业经理控制,这些职业经理多是家族信得过的人,职业经理只占据低层经理职位,中高层经理职位被创业家族成员垄断,而且企业的日常生产经营权只限于作为中高层经理的家族成员分享,重大经营决策控制权仍牢牢掌握在创业者手中。与古典家族企业相比,所有权和控制权虽有所分散,但在很大程度上仍然是对应的,并集中于创业者手中。

(3)扩张与兼并并举,一些行业开始为家族企业垄断。二战以后,为加速剩余价值的资本化,欧美发达国家的家族企业加快了扩张与兼并的步伐,尤其是兼并变得越来越普遍,从而导致在各个主要行业都出现了家族垄断企业。如铁路业的哈里曼家族、钢铁业的卡内基家族、石油业的洛克菲勒家族、金融业的摩根家族等,他们都是在19世纪后半期不断的竞争中逐步膨胀起来的垄断势力。这些家族垄断公司大都由私人家族控股,持股比例一般在50%以上。大家族股东持股的目的主要是对自己的投资行使直接的控制,而不是通过股票买卖投机获利,因而持股的稳定性很强。由于股票持有很集中,大家族股东往往支配着股东大会和董事会,有关公司运营的各项重大战略决策均由大股东亲自参与做出,公司董事会全面负责这些决策的贯彻和落实,职业经理只负责公司的日常管理事务,职业经理的行为受大家族股东的严密监督和控制。同时,由于大家族股东持股比较稳定,对职业经理人的约束直接来自私人家族控制的董事会,所以资本市场对公司运营的影响不大。因此,在这一时期,企业制度所发生的变异,并没有导致企业制度性质上的重要改变。也就是说,股份公司内部的所有权与控制权是相统一的,与业主企业相比,对剩余权的支配并没有发生本质上的变化。

3.现代家族企业(20世纪40年代以后)

进入20世纪40年代以后,世界各国家族企业仍在蓬勃发展,但发展的状况各不相同。从总的发展状况来看,大体可分为以下两种情况:

第一种是以美国、日本为代表的家族企业制度变革。1840年以前,家族企业是美国唯一的企业组织形式,但由于市场规模、技术等的限制,家族企业普遍属于小规模经营,没有什么大发展。1840年以后,随着交通运输的发展、市场规模的扩大,带来了家族企业的发展。同时,铁路与电报提供了迅速、定期以及可靠的运输与通讯方式,这为规模生产和组织变革提供了必不可少的条件。这时期成就了很多延续至今、著名的大家族企业,如创始于1854年的摩根公司、洛克菲勒家族于1882年创始的埃克森公司、创始于1903年的福特公司等。面对广阔的市场前景,利用已有的经营优势,美国家族企业开始迅速膨胀,很多家族企业开始形成垄断地位:1889年美国92.5%的火药生产被杜邦家族所垄断;1890年摩根家族拥有全美1/6的铁路轨道线路,1900年组建了美国钢铁公司,控制了美国50%的钢铁产量。与此同时,由于企业经营规模的扩大、管理的日益复杂和专业化,美国企业开始出现了由支薪经理经营的企业。以19世纪中叶美国铁路企业制度变迁为起点,到20世纪第一次世界大战爆发前夕,美国的大企业已基本完成了“经理革命”,业主逐渐把经营权交给了社会经理人,所有权和经营权分离开来,企业成为由专业管理层经营的、多个单位组成的大型股份公司,高层管理人员开始获得家族企业的部分控制权,这在一定程度上也加速了家族企业股权多元化的进程,使得美国成为世界上股权最分散的少数几个国家之一。在这一时期,由于二战后美国全球霸主地位的确立,美国家族在金融业和媒体产业取得了极大发展。如1954年成立的Viacom公司和1959年成立的美国金融集团,在短短的几十年内便崛起成为规模巨大的跨国公司。此外,1945年美国政府将3/4的R&D投入资金拨给了私人。1958年美国《小企业投资法案》的通过,直接导致美国家族或个人掀起了新一轮创新热潮,再加上美国1981年创业投资数量的加速上升,使得美国家族性高科技公司成为家族企业的生力军,如Kin家族1968年成立的AmKpr(半导体)技术公司及Perot家族1988年成立的Perot系统集成公司。总之,虽然美国企业最早开始了向现代企业制度的转变,现代企业组织形式也成为先进的企业组织形式,但普遍存在于世界经济中的家族企业仍然是美国企业的主要组织形式。也就是说,当今的美国家族企业有选择地将现代企业制度的优势融入家族企业中,在保留家族对企业最终控制权这一家族企业的根本特征的同时,形成了比较成熟的产权结构和较为规范的治理结构为主要特征的现代家族企业制度。

日本家族企业的发展可以分成两个阶段。二战前,家族企业是日本的主要企业形式。以10家最大的财阀为例,这10家家族企业的实力占金融领域总实收资本的53%,占重工业总实收资本的49%。值得注意的是,日本家族企业很早就已经走上了专业管理之路。日本的“总管”就是从外面招进来管理家族企业事务的专业经理。并且日本在明治维新和工业化开始之前,总管的作用就已经很稳固了。例如18世纪时,大阪的传统商人中就有签订不将企业传给他们的子女的协议,而是充分发挥总管的作用。虽然家族企业任人唯亲的现象在日本也存在,但是并不普遍。许多大型日本公司禁止雇用姻亲亲属。公司通常有客观的进人标准,如需要大学文凭或参加招聘考试等。日本家族企业发展的根本性转折点出现在二战以后美国对日本的占领。在美国占领期间,日本的大型财阀企业被勒令将股票交给财阀解散委员会,然后公开出售。与此同时,在战前和战争期间掌握财阀运营的股东和高级管理者都被肃清出来。许多大型企业空闲的高层管理位置,大多数由更年轻的没有占股份的中层经理填补,并且这个公司的股份一般由员工、银行和保险公司等共同持有。而且,战争带来的土地改革、个人财产的过高税赋以及战败所带来的资产贬值,也使得原来大规模的财阀所剩无几。因此,日本家族企业的所有权被高度分散了。需要注意的是,虽然日本家族企业的企业制度形式发生了重大变化,但是家族企业特有的管理优势和传统在日本却很好地保留下来,并且形成了独特的类家族式管理。这主要体现在“终身雇佣制”、“年功序列制”、“企业内福利”、“职业培训”和“禀议制”等具有家族色彩的企业制度的延续和广泛存在。这种独具特色的激励机制,在相当长的时期内发挥了激励经营者和企业员工的积极作用。因而日本员工“跳槽”少,这对稳定企业的发展极为有利。这也正是日本企业不同于欧美企业的主要之点。在日本,公司常常被称为“会社”,而“会社”本身就具有“大家赖以生存的集团”的意思,也就是说日本的企业实际上就是一个大家庭。

第二种是以意大利为代表的家族企业发展道路。与美、日家族企业不同,“第三意大利”(即中部意大利)却走上了一条相反的道路。在意大利中部,家庭伦理在人们的生活中发挥着巨大的作用,家庭组织要强于建立在非血缘关系基础上的社会组织。在某种程度上,意大利的家庭成员之间的联系甚至比日本的还要强烈,它更接近于中国的家庭结构。家族企业的形态,仍然是小规模的,且控制在家族手中,所有权和经营权联系在一起,大规模的上市公司数目很少。在意大利,这些小型家族企业为了克服自身的不足,他们往往自发聚集在一起形成企业集群,集群内的企业联系紧密、互动频繁,相互构成松散的网络组织,使企业成功获得了规模效应。这是因为一定数量的企业构成前后紧密相连的产品链,单独一家企业只是产品链中的一个环节,小企业可以集中有限的资源生产某一道工序,各个企业在知识、技能、生产上相互补充,处于产品链上游的企业是下游企业原材料和中间品的供应商,下游企业是上游企业的客户。这种网络组织的优势在于,它不仅突破了单个企业规模的限制,克服了单个企业资本和技术的瓶颈,而且适应了快速变化和高度细分的消费品市场要求,和大规模垂直一体化的企业相比,这种水平的网络组织在创新和成本控制上具有竞争力。

总之,当代各国家族企业发展的状况虽然各不相同,但作为一种重要的企业组织形式,在各国的经济中有着举足轻重的地位,它对经济发展所作出的贡献都是有目共睹的。Lank(1993)估计了英国75%、西班牙80%、瑞典超过90%以及意大利99%的企业都是家族企业。Bums和Whitehouse(1996)报告了欧盟85%和美国90%的企业是家族所控制的。表3-1显示了家族企业的发展情况。

表3-1 家族企业在世界各国或地区的发展情况

资料来源:Nancy Upton and William Pett:Venture capital investment and US family business,VEN-TURAL CAPITAL,2000,vol.2,NOI,28.

处在这一发展阶段的家族企业具有这样一些特点:

(1)由单一的家族企业向多元化的企业群体发展。伴随着家族的自发成长,欧美国家各类相应的组织机构如工会组织、市场仲裁机构、监督机构等市场机制和法律机制不断发育并完善起来,形成企业成长与市场经济发育协同进化的良性循环。重要标志之一就是家族企业作为现代市场经济中企业的母体,分蘖出“现代企业生态群体”。该群体主要有四大类:一是家族类,以家族企业为基础发展起来的各种企业组织。包括家族部分或全部所有并控股的企业,如全球最大的牛仔生产厂商利维·施特劳施公司;家族间相互持股形成的企业,如美国巴勒斯公司;家族成员在原有家族企业的基础上孵化出来新的公司,如哥伦比亚广播公司;家庭购买并发展壮大的公司,如可口可乐公司;由家族企业国有化的企业,如法国圣戈班公司。二是“分散类”,即企业所有权极端分散,没有明显控制家族。三是个人类,由个人经营的小企业。四是“国有类”,由国家投资创办和控股的企业。“多元化”或“多样化”是这个“企业生态群体”的基本特征,虽然企业的制度化管理相对完善,但家族控制仍然是现代企业中公司控制的主导形式。

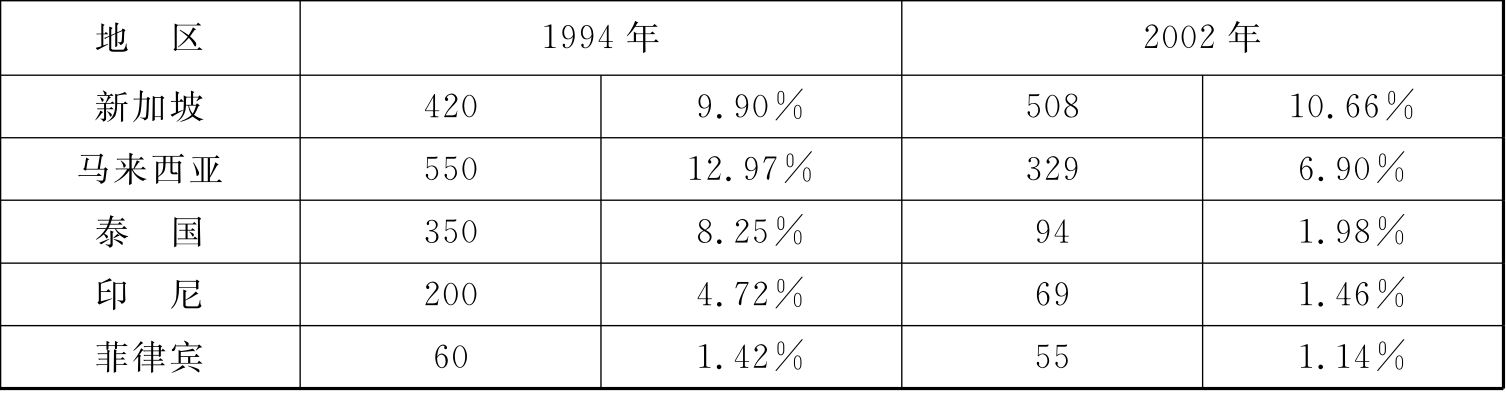

(2)由单一的控股模式向多样化的控股方式发展。这一阶段,欧美家族企业的资金来源突破了家族和亲属网的限制,呈现出社会化的趋势;中层和部分高层经理职位也向非家族成员职业经理开放,由此导致了股权分散化,但无论是相互持股还是相对持股,创业家族仍然通过各种途径牢牢地掌握着重大控制权。在当今世界,无论是欧美国家还是东亚国家或地区,家族企业控股的方式是多样化的,但概括起来主要有三种方式:一是发行多种股票(DCS)。通过发行多种不同投票权的股票,控股家族可以以较小的股权份额获取较大的公司决策控制权。通常的做法是公司发行两种股票:一种是股票被赋予缩小了的甚至为零的投票权;另一种股票的投票权则被绝对或相对扩大。历史上,福特公司就是通过采用这种做法收回公司控制权的。这种方式在欧洲国家比较常见。二是交叉持股(CH)。它是指两个以上的公司,互相持有对方的股份,从而形成企业间的相互控股。交叉持股的现象在日本、韩国比较多见。三是金字塔式控股(PUO)。它是指母公司通过层层控股的方式实现对下属公司的控股。这是全球家族企业最广泛运用的控股形式。表3-2显示了部分国家或地区家族控股方式比重。

表3-2 东亚与欧洲部分国家或地区上市公司家族控股方式比重

资料来源:CIaessens,2000 &Faccio,2002。

由表3-2可以看出:①印尼和新加坡家族企业最偏爱PUO。相对欧洲而言,东亚地区更偏爱PUO方式。②东亚地区的家族企业对CH的态度差异很大,泰国不足1%,而马来西亚接近15%。③DCS在欧洲部分国家占据绝对主导地位,如瑞士(68.57%)、瑞典(67.12%),而在比利时、西班牙、葡萄牙则被法律所禁止。法国也仅为11.01%。④PUO则是欧洲普遍受欢迎的控股方式,但仍明显低于东亚地区。总之,新近的研究表明,在发达国家,家族企业仍然广泛存在,只不过家族控制企业的形式发生了变化。在大型企业中,已不再有家族实行绝对多数股的控制方式,即使是相对多数也较少见。家族学会了通过其他辅助方式,如上面所说的金字塔式持股、偏离一股一票、交叉持股、担任公司的管理者等,以较少的股份,依然掌握公司控制权。

(3)由单一的家族成员经营向多源化的经营管理人员发展。这一阶段,欧美家族企业在经营管理上已摆脱了单一的家族成员经营管理模式,实行家族与“代理人”的有效兼容,由于经营管理人员的来源多源化,不仅使得企业管理人才结构得到了优化,更能吸引市场资源的有效配置,而且大大节约了企业经营管理和营运监管成本,降低了经营风险。与欧美国家引入职业经理人所不同的是,日本职业经理人的引入一般不是从市场上聘用的,而是源自企业内部。日本家族企业非常重视内部培养职业经理人,因为日本员工的忠诚度非常高,内部培养的经理人会更忠诚于该家族和企业,因此在日本80%的经理阶层是通过企业内部培养起来的。这种从内部培养的方式,极大地降低了找寻经理人的搜索成本,降低了经理人的道德风险,有效地解决了内部人控制问题。与其他国家相比,日本家族企业雇佣职业经理人进行经营管理,内部人控制和机会主义现象极少发生,这为日本家族企业的职业化管理创造了条件。

(二)海外华人家族企业的发展情况

所谓海外华人,是指生活在中国以外的具有中国血统的人群,他们是中华民族在海外的分支和后裔。海外华人绝大多数已加入居住国国籍,成为该国的一个种族。当今世界上几乎每个国家和地区都有华人,他们的祖先在几个世纪前漂洋过海,到现在的所在国家和地区经商谋生,为当地的经济发展作出贡献,已经或正在融入当地社会;中国改革开放后,又有一批新华人、新华侨加入这个行列。他们以能吃苦耐劳、富于进取精神得到了世界的普遍承认。

海外华人经济活动的起源是小规模的商贩活动和服务行业。人们通常把早期海外华人的经济活动称为依靠“三把刀”,即理发刀、裁剪刀和菜刀。即使是新近一二十年到欧美的非投资性或非高知识背景型的华人移民,他们大部分所赖以谋生的经济活动也仍与前人近似。海外华人经过长期努力与奋斗,与当地人民一道耕耘与经营,融入当地社会,已成为居住国政治经济发展中一支不可忽视的力量。首先,华人经济已成为当地经济不可分割的一部分。战后,特别是20世纪60年代以来,在经济全球化大环境的驱动下,随着各国对华人政策的松动,加之华人自身的长期奋进,世界各地华人经济发展迅速。目前全球华人资产总额已达两三千亿美元,且成为各居住国民族资本的重要组成部分。资料显示,早期华人资本大多用于商业活动。至20世纪80年代中期,东南亚2 000多万华人中仍有一半以上从商,近2 000亿美元的华人资本中有600亿美元属商业资本。而今,海外华人的经济活动已扩及各个领域,在工业方面,不仅东南亚的华人工业保持领先增长势头,其他地区的华人工业也呈现喜人局面。在金融、房地产、保险和高科技等领域华人资本也有长足发展。其中,金融业的发展尤为突出,华资银行的实力大大增强。进入新世纪以来,华人资本在以信息产业为先导的高科技产业中的表现也同样卓越。其次,华人在居住国的就业领域不断扩展,就业层次日益提高。早期侨居海外的华人大都属于劳工阶层,文化水平低。而今,华人就业领域遍及各个行业,他们或经营传统的餐饮、零售、杂货和食品加工业,这部分人目前约占海外华人的一半以上;或开拓新领域,从事房地产、机器制造、金融、保险、信息服务和高科技产业。近年来,不少华人还开始从事行政管理、律师、医生、教育及社科研究等工作。在战后东亚经济崛起的进程中,华人资本起着十分重要的作用。20世纪80年代中期以前,日本资本对东亚的投资带动着东亚国家和地区经济的腾飞。从20世纪80年代初开始,大量华人资本涌向东南亚和中国。进入新世纪,随着中国进一步扩大开放,华人资本涌入中国的势头将持续高涨。华人资本对东南亚及中国的投资,使东亚经济的发展进入新的增长时期。华人资本在推进东亚和东南亚经济一体化的过程中起着重要作用。

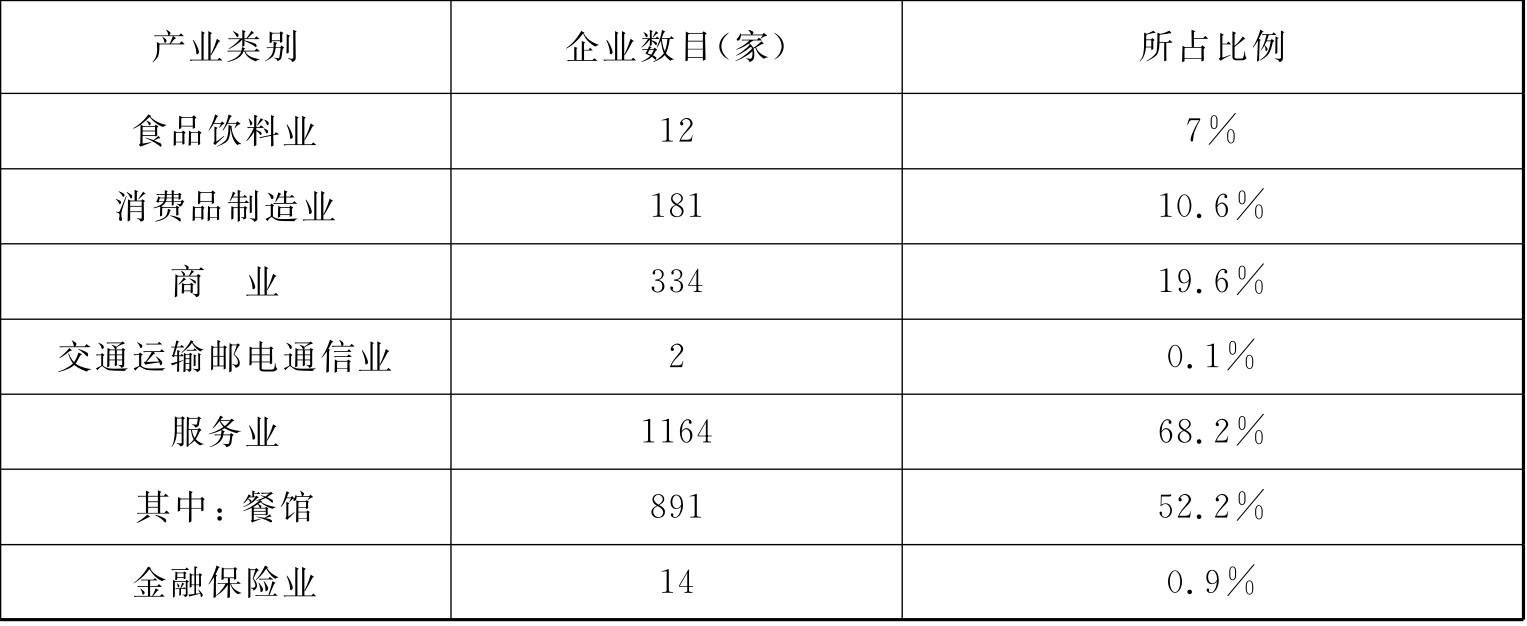

随着华人经济的崛起,华人家族企业的组织形式受到越来越多的关注。在世界各国,不论是中小型企业,还是大的企业集团,华人企业几乎都采用家族企业组织形式。也不论是独资还是合伙,是有限公司还是无限公司,在组织上实质都是家族公司。海外华人的经济成功和影响力主要在东南亚。据有关资料统计,海外华人家族企业主要集中在新加坡、马来西亚、泰国、印尼和菲律宾(参见表3-3),其中新加坡、马来西亚和泰国则是华人家族企业相对集聚的区域。根据Asia Week发布的2002年度国际华商500强前20强企业(全部为家族企业)印证了这一结论。

表3-3 国际华商500强(按市值)地域分布 (单位:亿美元)

资料来源:Weidenbaum(1996)和AsiaWeek(2002)。

从总体上来看,海外华人家族企业具有以下几个方面的特点:

1.家族控制和家族经营色彩浓厚

海外华人家族企业是从家庭或家族、同族经营的基础上发展起来的,所有权、控制权和家庭三者重叠是早期华人家族企业的主要形式。近年来,随着华人家族企业的规模化和国际化,华人企业集团虽然也逐渐采取了股份公司的形式,但仍然保留着浓厚的家族或同族经营的色彩。在中国香港地区,目前几乎每一家华人上市公司都是由个人或家族控股;在新加坡,排名前30家的华人企业中,上市公司有20家,除华侨银行外,几乎都控制在创业者家族和亲属手中;在印度尼西亚,20家最大销售额的企业集团,85%是华人企业集团,家族所有的占75%,与人合作的占25%,家族经营的占65%,合作经营的占35%;在中国台湾地区,除了公营企业和外资企业外,几乎都属于家族企业。在企业集团的组织结构和经营管理上,华人家族企业也带有较浓厚的亲缘和家族经营色彩。各个企业集团的核心领导层无不由家族的成员或家族姻亲组成或控制,即使是企业集团主要子公司的最高管理层,也一般由家族成员担任,从而控制家族企业的所有权和经营权。如马来西亚的郭氏兄弟集团以郭鹤年及其家族为核心;印度尼西亚的三林集团以林绍良及其家族为核心;香港长江实业由李嘉诚与其长子李泽钜控制;泰国的陈弼巨集团由其子女承接,等等。这种家族制管理的优点在于,能够提高管理决策的效率和柔性,促使私人持有的华人家族企业比由职业经理人管理的上市公司更能够克服市场波动的影响。

2.注重利用关系网络发展企业

美国学者汉密尔顿从中西方社会文化大背景出发,用比较分析的方法,得出华人经济交往的逻辑与西方经济交往逻辑的最大差异在于:西方是依靠法律契约来组合和调节的,而华人是依靠私人关系来组合和调节的,关系主义是华人企业组织的基本逻辑。关系在华人商业网络中居于非常重要的地位。这些关系通常基于血缘、地缘关系,特别是操同种方言,它的最大好处就是在一个陌生而又充满敌意的政治文化环境下,能有效地降低相关的交易成本,凭借着华人社会的关系网络去发展企业和各种经商业务。为了适应现代经济发展的需要,现代海外华人家族企业的关系网络也发生了变化:(1)突破了地域性、帮派性、行业性的限制,一些势力强的华人家族企业一般不再是仅以同乡、同族搞资本联合,而是注重搞跨地缘、跨血缘、跨业缘的金融联合,建立跨国公司,互相参股,优势互补。如郭鹤年在香港开办的酒店、房地产和传媒业,合作伙伴就有林绍良、陈弼臣、李嘉诚、邵逸夫等。(2)注重与国家建立密切关系。在东南亚国家,许多华人家族企业与当地政府有着较为密切的关系。与当地政府建立密切关系的最大好处在于,能够依托政府所提供的政策扶持和所提供的便利,如经营许可证、关税保护、信贷优惠、减免税收等,推进企业的发展。如印度尼西亚三林集团早期的经营发展,就得益于政府给予的面粉加工和销售的专营权及优惠贷款。另一方面,华人家族企业也与国家资本形成了相互渗透和相互联合的经济关系。如在印度尼西亚,凡规模较大的华人企业大多有国家资本参股。在三林集团的主要企业印尼水泥公司中,政府便占有30.38%的股份。目前。郭氏兄弟集团、云顶集团、丰隆(马)集团都有马来西亚国民投资公司、联邦土地发展局、武装部队基金局等政府机构的股份。(3)组建关系企业集团已成为海外华人家族企业的主要组织形式之一。华人企业集团是在战后特定的历史条件下形成和发展的,不同于欧美国家的企业集团。它是在资本规模有限的条件下,以家族企业控制的联合形式出现的,形成独具特色的华人关系企业集团。华人的关系企业集团是由若干独立的企业,基于某些特殊关系结合而成的企业群体或企业集合。这些特殊关系包括彼此间的如同股权关系、组织关联、法律上的互相担保关系等。但是关系企业集团的建立主要不是按照企业之间的相互控股或单向控股关系确定的,而是按照各个企业的重要持股人之间的私人关系决定的,从本质上来说关系企业集团就是这些家族体系之间的资本合作。关系集团从其组成上看可以分单一的家族关系企业集团和多家族的关系企业集团两种。典型的单一家族关系企业集团,其成员企业的资本或控股人属于一个有单一权威的家族,原成功的家族企业为了扩大经营规模、控制相关上下游产业渠道、新的有利可图的产业投资等原因,会逐渐建立一些新的企业。所有这些企业的控股股东却属于同一个家族成员,家族的家长居于核心地位。如香港李嘉诚父子拥有的长江实业及和记黄埔,曾宪梓的金利来集团。多家族关系企业是由家族企业和企业集团演化而来的,在分裂瓦解后的家族企业之间,虽然不像有统一家族权威一样有统一的指挥权威,但由于各企业领导者所属家族之间的亲缘、姻缘关系,使得他们各自领导的企业之间,在资金扶持、贷款担保、相互持股、治理结构等方面,仍然会形成密切的联系。

3.华人家族企业的产业分布相对比较集中

与欧美家族企业相比,海外华人家族企业经营的产业呈集中态势。从总体上来看,华商投资产业主要集中在金融、地产、贸易与制造业。

(1)大型华人家族企业所投资的产业主要集中在房地产业、金融业、制造业和电子电脑业等四大产业(参见表3-4),其中房地产业和电子电脑业前10强企业均为国际华商50强企业。在房地产业前10强企业中,新加坡郭令明家族持有的城市发展有限公司位居其中;而金融业则分布较为均匀,新加坡占了3席,马来西亚占了2席。泰国的李智正家族在制造业中居于第7位。在电子电脑业方面,美国王嘉廉家族控制的冠群公司在业内可以说是赫赫有名。

表3-4 四大产业国际华商前10强企业分布 (单位:亿美元)

资料来源:AsiaWeek 2002(含我国港台地区)。

(2)小型华人家族企业主要集中在服务业,尤其是餐饮业。1850年,美国第一家中餐馆在西海岸开业,至今已有150多年历史,目前全美中餐馆已有2万家,仅纽约及周边地区就有3 000多家,此外还有不少华人经营日本餐馆和西餐馆(李小兵等,2003)。在法国也是如此,餐饮业和商业华人家族企业占全部华人企业的87.8%(参见表3-5)。

表3-5 法国华人家族企业投资分布

资料来源:Fairault,1993。

(3)不同区域海外华人家族企业具有相对优势的产业分布。日本的华人吴百福家族控制的日清食品集团在全球率先将方便面推向市场,专业化于食品产业。东南亚地区的华人家族企业则专业化于种植业和制造业,如马来西亚的“糖王”郭延年;印度尼西亚彭云鹏家族的巴里多太平洋木材集团现为世界上最具规模的夹板生产商;黄奕聪家族控股的金光集团是印度尼西亚最大的造纸商;泰国谢氏家族控股的正大集团坚持农工贸一体化道路,成为世界上最大的“鸡王”;菲律宾的陈永成控制的“福川烟厂”其产值占菲律宾全国烟草业总产值的60%,年产值达14亿美元。“赌王”林梧桐属下的云顶集团是马来西亚最大的华人家族企业,在休闲业居于垄断地位;陈永成家族在菲律宾航空公司中持有27%的股份,成为菲律宾“航空业大王”;郭延年家族创立的香格里拉集团共有19家星级大酒店,为亚太地区最大的酒店集团之一。

(4)银行金融业是全球海外华人家族企业共同的产业偏好。尽管不同区域的海外华人家族企业基于不同的区域特征和历史状况等客观条件而偏好于不同产业,但是银行金融业却是所有海外华人家族企业共同的产业偏好(参见表3-6)。

表3-6 海外华人家族控制的银行金融机构一览表

资料来源:Gomez(2002)、Motgornery(2002)和云冠平等(2000)。

印度尼西亚林绍良家族在香港创办了第一太平银行,马来西亚邱德拔家族控制了渣打银行14%以上的股权,澳大利亚郭氏家族在香港创立了永安银行。华人家族企业偏好银行金融业的主要原因在于:①华人所在区域政府及民众的歧视甚至敌视,导致海外华人家族企业发展流动性资产以便随时可以处置财产(Car-ney,2000)。Kao(1993)也注意到了海外华人家族企业偏好流动性和有形资产,但他认为是长期经济与政治不确定性的结果。总之,在遭到突然打击时,只有流动资产可以随时移动,因此资产的安全性决定了华人家族企业对银行金融业的执著。②华人在不友好的政治经济环境下很难从当地银行借款,因此只有创办华人银行才能解决“关系网”中华人企业的融资问题。此外,通过自己控制的金融集团向其他华人提供创业基金支持,如泰国的陈有汉家族就成功地扶持了印度尼西亚林绍良和马来西亚的郭氏兄弟,使之成为知名的跨国公司(Weidenbaum,1996b)。日本学者滨下武志(2002)也观察到了华人银行分支机构实际上一直发挥着海外华人金融网络的作用。③家族控制银行通过金字塔形控股将银行置于金字塔最下端,可以剥削银行以获得超额利润。

4.从企业集团走向跨国经营

海外华人跨国公司是在海外华人企业集团的基础上发展起来的。所谓华人跨国公司是指由华人创办所有或经营的企业,其生产经营活动已超越本国范围并且在国外拥有和控制生产性机构或研究设计机构。1900~1945年,可以称为华人跨国公司的萌发时期。在这期间,华人跨国公司的雏形可以提到的有:永安系企业集团,在澳大利亚悉尼、中国上海和香港等地从事百货零售和纺织业;杨协成有限公司,在中国福州和新加坡生产酱菜;华菲烟草公司,在菲律宾和中国上海制造香烟;邵氏机构公司,在东南亚各国从事电影制造和娱乐业,等等。与欧美日发达国家的跨国公司相比,这一时期的华人跨国公司规模都比较小,活动的地理范围也很有限。

二战结束后到20世纪70年代,是华人跨国公司缓慢生成的时期。如上海一带的纺织等劳动密集型加工业,在20世纪40年代末迁移到香港或台湾后继续发展,部分企业在五六十年代开始向海外扩展,如南洋纺织、永泰集团、友宁纺织、远东集团、永新集团都是这样。从70年代起,东南亚各国的华人企业集团开始向海外发展,如马来西亚的郭氏兄弟集团、丰隆(马)集团,泰国的CP(正大)集团,菲律宾的亚世集团,印度尼西亚的三林集团等等。

20世纪80年代至今,华人跨国公司进入蓬勃兴起的时期。无论是中国内地还是台湾,还是东南亚以及北美,都有许多华人跨国公司兴起。美洲的华人企业主要是在美国伴随着电脑业的繁荣而发展出的若干跨国公司,如由美籍华人王安博士创办的王安电脑公司,在其最高峰的1988年是雇员3万余人、年销售额达30.68亿美元。还有由王嘉廉创办的国际联合电脑公司,在1987年成为全球最大的软件专营厂商;智勇双全慧公司是全球最大的终端设备制造商;由加拿大籍华人丁谓创办的善美集团,已成为全球拥有近万个销售点、十几家生产厂的家电跨国公司。

20世纪80年代以来,是华人跨国公司蓬勃发展时期,尤其是东南亚的华人跨国公司的兴起和发展是最引人注目的。在东南亚地区,比较著名的华人跨国公司主要有:泰国正大集团、盘古银行;马来西亚的郭氏兄弟集团;菲律宾的陈永裁集团、亚洲集团;新加坡以四大华人银行为核心的各集团在海外发展了一批企业;印尼的三林集团、金光集团、力宝集团等,都已发展成较大规模的跨国公司。据联合国一项研究报告认为,香港一直是亚洲最大的发展中国家和地区的对外投资者,到1990年累计对外直接投资总额达190亿美元。在这些投资中,多数是由华资企业进行的,同时也造就了一批华人跨国公司。如李嘉诚创办的长江实业集团,名列发展中国家最大跨国公司排名榜第二名;还有新世界发展公司、永安国际、永新集团和德昌电机公司等。台湾也成为20世纪80年代以来对外直接投资增长最快的地区。最显著的企业有:强塑集团,是世界上最大的化工集团之一,在美国的投资累计达40亿美元;宏基集团,名列全球最大的个人电脑制造商第七名,年销售额已超过80亿美元。在日本与欧洲,由日本华人吴百福创办的日清食品公司是日本食品业最大的公司之一。吴氏也是方便面的发明人,该公司目前在海外共设有21家工厂。欧洲可提及的有丹麦华人范风久创办的大龙食品公司。

20世纪90年代末东南亚国家经历了空前的金融危机,此次严重的金融危机对迅速发展的东南亚华人跨国公司造成巨大的冲击。东南亚金融危机爆发后,当地华人企业集团开始了一系列战略重组与结构调整。为了适应这一新形势,一些华人跨国公司开始调整对外投资格局,重新配置海外经营网络。自1997年底以来,印度尼西亚三林集团的海外总部香港第一太平集团实施了一系列大规模的企业股权出售与收购行动,使之集团的规模扩大,业务地理分布更均衡。1999年6月该集团在完成收购印尼印多食品公司后,集团的资产净值由21亿美元升至30亿美元业务,地理分布由原先菲律宾业务占总资产的75%转变为菲律宾占50%、印尼占37%、泰国占6%、中国香港和中国内地占7%。新加坡丰隆集团对其属下的国际酒店业务进行大重组,将原先由香港城市酒店国际公司拥有的亚洲区酒店业务悉数售与美丽年和科波托公司,借以美丽年和科波托公司(M&C)作为欧美著名酒店品牌拓展全球酒店业务。经公司重组后,美丽年和科波托公司已拥有1.67万间客房而跻身世界第20大酒店的行列,其市值也跃居伦敦股票交易所上市公司排名约150位。马来西亚郭氏兄弟集团也开始重组其区域酒店经营网络,集团属下的香格里拉(亚洲)公司全面收购在新加坡马来西亚和泰国上市的3家香格里拉酒店的股权,重组和精简系内业务和架构,使郭氏兄弟集团的酒店业务几乎全由香格里拉(亚洲)公司持有,由此该公司已成为拥有36家酒店的区域大型酒店集团。泰国卜蜂集团积极调整对外投资战略,巩固海外的核心业务,减少非主营项目,并已将在纽约上市的拥有70%股权的易初中国摩托车公司的50%股权出售。在经历了严重的金融危机后,东南亚国家经济开始从衰退走向复苏。作为国内经济重要的组成部分,东南亚华人跨国公司也逐渐摆脱经营困境,资产重组与结构调整已初见成效。

总之,海外华人跨国公司经过近一个世纪的孕育发展,形成了其独有的类型和特点:(1)多元化程度比较高,只从事单一行业的公司是少数;(2)家族式经营比重高;(3)人际网络的重要作用;(4)某些行业的偏重性,如食品业、IT业;(5)利益的分散性,把利益分散到各个国家;(6)早发性,从企业诞生到开始对外扩展时间短。但是随着世界经济格局的变化,海外华人跨国公司也将不断的发展变化,如中国企业的海外投资将更多更快;跨国经营将增加,家族所有与经营的比重将逐渐减少。华人跨国公司在亚太经济尤其是东南亚经济一体化中,将起到更加重要的作用。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。