第一节 贸易自由化

一、贸易自由化的兴起

(一)国际贸易的初步发展

在世界市场形成之前,国际贸易主要以区域性贸易为主。在古代的世界贸易中,主要形成了以地中海沿岸国家为主的地中海贸易圈,以中国为中心的东亚贸易圈和中世纪形成的波罗的海和北海贸易圈,也就是北欧贸易圈。这时的贸易由于受生产力发展水平特别是交通工具的限制,投入流通的商品数量和种类不多,进入贸易范围的往往只是供上层社会消费的奢侈品。尽管此时从事世界贸易的风险极大,但获利颇丰,因此有大量商人从事国际贸易,各国政府对国际贸易也十分重视,常常制定各种鼓励对外贸易的政策。

随着贸易规模的不断扩大,贸易范围超过了传统社会的基本组织形式——庄园的管辖范围。贸易的发展要求政治单位在更大的地区规定、保护和实施所有权。不断发展的贸易促使市场联合成一个整体,分割的特权趋向集中,此时民族国家兴起,开始强调政府对经济生活的干预,在对外贸易上主张施行重商主义。重商主义把货币看作是财富的唯一形态,把货币多寡作为衡量国家富裕程度的标准,但是在如何增加货币上,早期和晚期的重商主义者有不同的主张。前者主张采取行政手段,禁止货币输出国外,以便扩大对国外商品的购买;而后者并不禁止货币输出,认为只要国家在对外贸易保持出超就可以了。

在封建社会末期,重商主义的保护政策符合商业资本和中央集权的封建王朝的利益,它是资本原始积累的重要途径,促进了资本主义生产方式的兴起。但是随着工业化在各主要国家的完成,机器大工业的建立,社会生产力极大提高,剩余产品大大增加,对外出口成为实现资本主义再生产的重要条件,此时,重商主义已成为资本主义自由扩张与国际贸易扩展的绊脚石。19世纪英国创立了自由贸易体制,成为最早实行自由贸易的国家。

(二)英国自由贸易的兴起

亚当·斯密(A.Smith)和大卫·李嘉图(D.Ricardo)最先给出了实行自由贸易政策的理论依据。斯密主张自由放任原则,认为在国内经济生活方面的自由竞争和在对外贸易方面的自由贸易同样重要,其绝对利益学说为自由贸易理论的发展奠定了基础。斯密在其名著《国民财富的性质和原因的研究》(《国富论》)提出国际分工,并以此来论证自由贸易的好处。在他看来,正像国内生产部门内部和彼此之间存在分工一样,国际上不同国家之间也存在分工,这种分工的发展可以促进劳动生产率的提高。每个国家都只生产它最擅长的东西,然后去交换别国擅长生产的东西,则各国都可以在交换中获益,而要实现这种合理的分工就必须实现各国间的自由贸易。李嘉图在斯密的基础上提出了以比较成本和自然禀赋为基础的比较利益理论,将自由贸易学说向前推进了一大步。李嘉图认为,每个国家都应专门生产它相对成本比较小的商品,即这种商品在生产上具有比较优势,即使其成本的绝对额比在其他国家还要高。他还进一步指出,一个国家的比较优势取决于它的自然禀赋。因此,英国应当集中生产工业品,其他国家只生产工业原料,主张英国实行自由贸易。

在英国,关于《谷物法》的存废成为自由贸易与保护贸易斗争的典型事件。1815年,英国政府为了保护土地贵族的利益,通过了《谷物法》,以保证谷物的价格水平,避免外国竞争,但这却间接造成了资本家支付给工人工资成本的提高,因此遭到了工业资本的极力反对。经过反复的争斗,托利党人皮尔在辉格党的支持下,终于在1846年将《谷物法》废除了。《谷物法》的废除标志着工业资产阶级对土地贵族的胜利,为资本的自由扩张铺平了道路。在此之前及其后取得的一系列自由贸易的胜利为英国对外实行贸易自由化扫除了障碍。1860年英国财政大臣格莱斯顿实行了英国对外贸易完全自由化的第一个预算,将税目削减到48个,1860年以后,只有少数商品保留着进口税,像白兰地、葡萄酒、烟草、咖啡等[1],后来又免除了木材关税,1869年取消了谷物进口的注册费,1875年免除了蔗糖进口税。

英国实行自由贸易也引起了其殖民地贸易政策的变化。英国早期对殖民地贸易实行垄断,后来逐渐变成特惠制,英国商品在殖民地享受特惠待遇,而殖民地商品在英国市场获得关税优惠。后来特惠体制也被废除,殖民地逐渐自由地执行独立的贸易政策。加拿大在1849年废除小麦特惠税和1860年废除木材关税后,无力与欧洲商品竞争,在1855年与美国签订了互惠贸易协定。在澳大利亚,1851年废除了英国特权,各殖民地自由地执行独立贸易政策。南非在1860年废除了特惠葡萄税,已经可以自由地决定关税水平。印度在19世纪的60年代都在降低关税,尤其是降低棉纺织品的关税。英国殖民地的贸易政策逐渐趋于自由。

在英国自由贸易政策胜利的鼓舞下,古典经济学家坚信其他地区为了共同的利益也将随之走向自由贸易,事实确实如此。受英国影响,大多数欧洲国家改革了它们的税则。19世纪50年代前半期,俄国、瑞典、挪威、丹麦、普鲁士等将英国输出的许多商品的关税降低;西班牙废除禁止税改为保护税;法国则大大降低了钢铁和五金器材的关税水平。1860年以后,贸易自由化通过签订贸易条约和关税协定而不断扩散到其他国家。其中重要的进展是1860年著名的《英法条约》(《科布登—谢瓦利埃条约》),它是19世纪60年代有效地把欧洲大部分地区变为低关税集团的一系列贸易条约中的第一个,它的签订标志着自由贸易在一向被视为欧洲保护主义关税壁垒的法国得以确立。随后,一系列的类似条约在法国与其他国家展开,如1862年与比利时和德意志关税同盟的协定;1863年与意大利的协定;1864年与瑞士的协定等等。此时英国也与比利时、意大利、奥地利等订立了类似的条约。

至此,自由贸易以英国为发源地,逐步扩展到欧洲其他国家和英国殖民地,完成了贸易自由主义在欧洲甚至全世界的扩张。尽管这次贸易自由化还很不完全与彻底,但它却极大地促进了国际经济一体化的发展,尤其是欧洲经济一体化。在贸易自由化的刺激下,国际贸易迅速增长,国际贸易值在1830—1850年翻了一番,而且在随后的30年里至少翻了3番或4番。1800—1913年,人均世界贸易值以每10年33%的速度增长,而1840—1870年达到每10年53%的最高增速[2]。

自由贸易理论的假设前提是完全竞争,但在实际中,不完全竞争才是常态,所以在自由贸易中,并不是每个国家都能获得均等的比较利益。发展相对落后的国家由于国内幼稚工业的劳动生产率低,无法面对自由贸易带来的市场竞争,转而实行贸易保护政策。美国在19世纪初开始实行贸易保护,不断提高关税,1862年应税商品的税率为37%,1864年上升到47%[3]。德国在19世纪70年代末实施贸易保护政策,提高工业品进口关税,以保护其幼稚工业。受德国影响,1870年后,意大利、俄国、法国等都转而实行贸易保护政策。由于经济的衰落,自由贸易的先驱英国在贸易政策方面也逐步转向。

两次世界大战以及20世纪30年代资本主义世界经济危机,使世界生产陷入停滞,世界贸易也遭到严重破坏,各国对贸易的管制和干预进一步加强,除了实行高额关税外,还大量采用了数量限制、外汇管制、卫生检疫措施、烦琐的海关手续等新的保护措施。贸易自由主义被各个国家所放弃,贸易保护主义达到顶峰,国家贸易遭到严重破坏,1913—1937年的每10年贸易增长率从1881—1913年的近40%下降到14%,而人均贸易增长率从1881—1913年的每10年的平均34%下降到1913—1937年的3%[4]。

二、GATT、WTO与战后的贸易自由化

(一)GATT与贸易自由化

第二次世界大战后,大部分国家变成一片废墟,美国却实力大增,成为世界政治经济的头号大国,它就像19世纪的英国一样,开始鼓吹自由贸易政策。经过战争的洗礼,各国也认识到,战前的贸易保护主义政策尤其是以邻为壑的贸易保护政策,不利于任何国家的发展,只有实行自由贸易才能促进世界经济的繁荣与稳定。在美国的主导和推动下,23个国家于1947年10月30日在日内瓦签订关税与贸易总协定(GATT),并于1948年正式生效。《关贸总协定》分为序言和四个部分,并有若干附件。其基本条款包括:(1)在国际贸易中实施非歧视性待遇;(2)不得采用直接进口管制;(3)禁止采用数量限制措施;(4)强调国家间的磋商与谈判等。其主要活动是主持关税减让谈判,即在成员国之间分别就重要贸易商品,通过多边谈判,定出减让税率,然后根据最惠国条款,扩大到关贸总协定的所有成员国。关税与贸易总协定成为战后贸易自由化的重要推动者。

在关贸总协定的推动下,世界各国先后进行了八轮多边贸易谈判,达成了范围越来越广泛的贸易自由化协议(见表7-1)。尽管前期各签约国之间存在利益分歧,而且它们执行的贸易政策各有差异,但在一些领域还是取得了相当的成就。到20世纪50年代中期,1934年以来美国关税净削减即达50%,而这主要是发生在1945年以后。到1960年关贸总协定成员国增加到70多个,成员国的贸易占全世界贸易的80%以上[5]。“肯尼迪回合”使用了线性方法削减大部分商品关税,结束了以前逐一产品谈判的方法,提高了谈判效率,关税削减幅度更大。特别值得一提的是1986—1994年进行的“乌拉圭回合”。这次谈判议题更加广泛,达成了从关税措施到非关税壁垒、从货物贸易到服务贸易、从国际贸易到国际投资的规模空前的贸易自由化协议。在货物领域,自“乌拉圭回合”谈判后,各缔约方平均减税幅度达40%,减税涉及的贸易额达1.2万亿美元以上。在非关税措施方面,进一步完善了“东京回合”所达成的6个非关税措施协议,并签署了两个新的协议。这些协议的达成,促进了各国市场的进一步开放,为限制贸易保护主义提供了法律上的依据,极大地促进了贸易自由化的发展。作为“乌拉圭回合”最重要的成果,1995年1月1日世界贸易组织成立,以取代关贸总协定,标志着世界贸易正在向着完全贸易自由化的方面迈进。

表7-1 GATT的八轮多边贸易谈判

资料来源:世界贸易组织(WTO)。

(二)WTO与贸易自由化

世界贸易组织(WTO),是当今世界上最大的全球多边贸易组织,与关贸总协定不同,它是契约式的贸易组织,极大地加强了国际贸易体系的法制化和规范化,强化了全球性多边贸易机制,形成了多边贸易体制坚实的法律基础和组织基础,有力地推动了国际贸易自由化的发展。世界贸易组织协定在其序言部分写道:“为了保持关贸总协定的基本原则和进一步完成关贸总协定的目标,发展一个综合性的、更加有活力的、持久的多边贸易制度”而达成协定。因此,世界贸易组织取代关贸总协定后,也继承了关贸总协定的基本原则,除了在货物贸易领域继续推进自由化外,还在服务贸易、与贸易有关的知识产权以及与贸易有关的投资措施等新的领域加以适用和推广。

世界贸易组织从其诞生之日起,便扮演起了贸易自由化强有力的推动者的角色。例如,在货物贸易方面,在世界贸易组织成立之前,纺织品贸易作为一种特殊的贸易体制,长期游离于关贸总协定体制之外,背离了《关贸总协定》的基本原则。1974年进口纺织品的发达国家制定了《多种纤维协定》(又称《国际纺织品贸易协定》),此后一直展期。《多种纤维协定》名义上是为了扩大纺织品贸易,减少贸易壁垒,逐步实现世界纺织品贸易的自由化,但实际上该协定是对来自发展中国家的纺织品实行歧视性的进口数量限制。在“乌拉圭回合”谈判中,《多种纤维协定》被《纺织品和服装协议》所取代,并达成在世界贸易组织成立之日起10年内,要逐步将纺织品贸易纳入到关贸总协定的规则内,也即到2005年1月1日,废止《纺织品和服装协议》,取消一切限制,逐步实现纺织品与服装贸易的自由化。

在贸易自由化的进程中,世界贸易组织体现出极大的灵活性,如1997年3月26日,在美国和欧盟的推动下,占全球信息技术产品贸易额90%的40个国家和地区宣布加入《信息技术产品协议》,承诺在1997年7月1日前削减计算机和通信产品关税,发达国家到2000年,发展中国家到2005年,将其信息技术产品的关税降为零。由于《信息技术产品协议》无法获得世界贸易组织全体成员的支持,其协议承诺只适用于签字国,并给签字方保留敏感项目及较长减让期的灵活性,减少了自由化推进中的阻力。

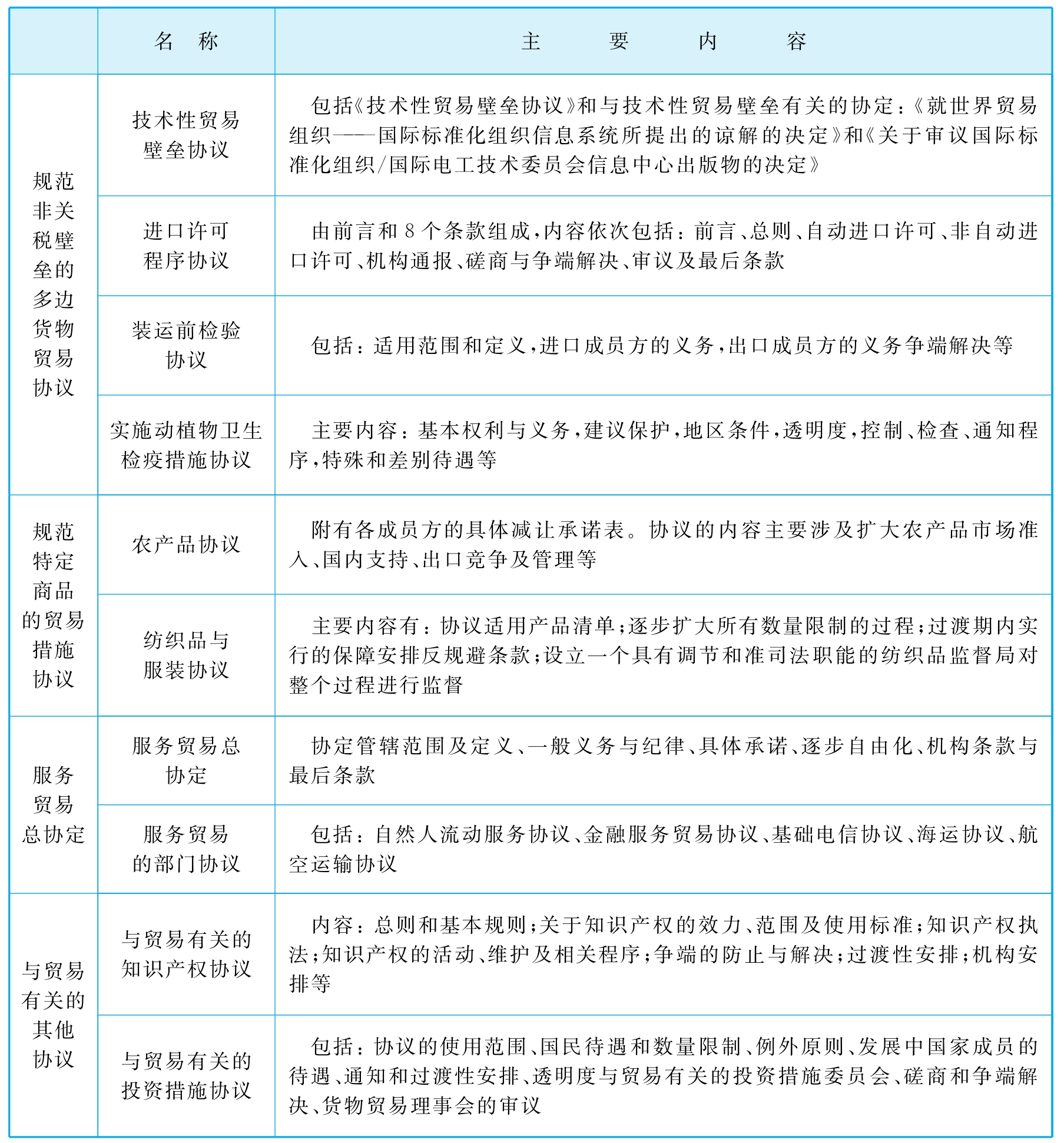

在服务贸易方面,《服务贸易协定》成为世界贸易组织中与《关税与贸易总协定》和《知识产权协定》并行的多边贸易规则,这与当今国际贸易呈现货物贸易、服务贸易和知识产权贸易共同发展的态势是一致的。1997年4月15日世界贸易组织成员谈判达成《基础电信协议》,并于1998年2月15日生效。参加谈判的成员有68个,涉及全球电信市场份额的90%以上,各方承诺逐步开放各自的市场,以更广泛地实现基础电信服务自由化。1997年12月12日,70个国家和地区达成一项多边金融协议,同意开放各自的金融服务业,它包括95%以上的有关银行、保险、证券和金融信息等方面的贸易。世界贸易组织还促进了《与贸易有关的知识产权协议》的实施,加快了技术与知识产权的国际交换,为推动科技的进步和新产品的开发起到了促进作用(见表7-2)。

表7-2 WTO的主要协议

续 表

资料来源:胡涵钧:《WTO与中国对外贸易》,复旦大学出版社2004年版,第36—118页,整理汇编。

如果说英国自由贸易政策是贸易自由化的开端,那么关贸总协定则为贸易自由化奠定了基础,而世界贸易组织则将贸易自由化推向了一个更高级的阶段,在每一次的贸易自由化席卷全球时,都进一步加剧了贸易全球化乃至经济全球化的趋势。现在不论是发达国家还是发展中国家抑或是转轨国家,在经济全球化的背景下,从贸易制度到贸易政策,再到贸易范围都朝着自由化大步迈进,世界上越来越多的国家与地区正在逐步融合到经济全球化中。在一定时期内,贸易保护主义虽时有抬头,但贸易自由化已经成为不可阻挡的趋势。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。