一、浙江产业升级中的主要问题与现实障碍

总体而言,浙江在促进产业转型升级方面所做的努力是有目共睹的,在比较优势培育方面的效果也非常明显,但目前浙江经济增长还没有形成以创新为内在驱动力的发展模式,在全球经济调整的大背景下,产业升级更是面临着巨大的困难和挑战。

(一)自主创新能力不足阻碍产业升级

在浙江“创新强省”战略指导下,高新技术产业基地建设渐成气候,涌现了一批具有自主知识产权、自有品牌、跻身国际市场的知名企业。但总体来说,浙江产业的自主创新还不强,尚未形成自己的核心技术能力,在国际产业价值链中多处于中低端环节。目前浙江6万多家规模以上工业企业中,拥有自主创新能力的企业仅占全部规模以上工业企业的10%左右[1],且创新能力缺乏主要表现如下:

1.自主技术、核心技术缺乏

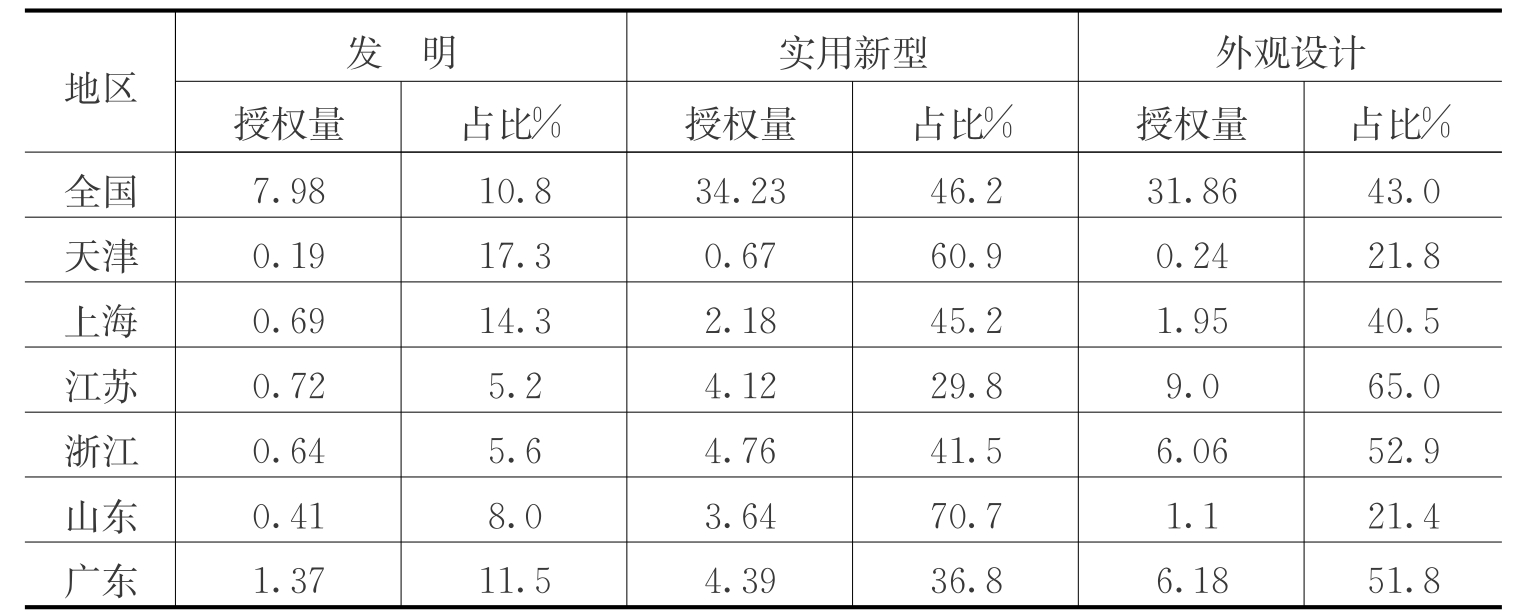

2010年,浙江全省专利授权量达11.46万件,仅次于江苏的13.84万件和广东的11.94万件,名列全国第三。但代表原创水平的发明专利授权量比重仅为5.6%,低于全国10.8%的平均水平,也低于上海的14.3%、广东的11.5%和山东的8.0%。其中,由于天津的绝对量较低,可比性不强,暂时排除在外。从自主技术、核心技术的结构来看,浙江工业专利的大多数集中在传统产业(见表6‐1)。

表6-1 2010年全国主要沿海省市申请专利授权结构表(单位:万件)

数据来源:《中国统计年鉴》。

2.科技经费投入强度不足

科技经费投入强度指标,即R&D强度,表示R&D经费支出占GDP的比重,该指标表明科技对经济的支撑作用,数值越高,支撑作用越强。浙江科技经费投入不断增长,2000年R&D经费投入为36.59亿元,到2010年达到494.23亿元,增长12多倍,其占GDP的比重也从2000年的0.6%,上升到2010年的1.8%(见图6‐1)。但与欧盟主要国家的R&D强度均在2%以上、美国约为3%相比,差距还是比较明显的。

图6‐1 2000—2010年浙江R&D强度

数据来源:《浙江统计年鉴》。

此外,企业微观层面的研发投入也明显不足,不足以支撑自主创新活动。科技创新的一般规律是,工业企业研发经费占销售收入的比重低于1%,企业难以生存更不具备竞争力;达到1%以上时,才能初步形成技术跟踪模仿能力;由跟踪模仿向自主创新转变需要的投入强度要达到2%以上;在4%以上时,企业才具有自主创新能力和竞争力。浙江规模以上工业企业研发投入占销售收入的比重,2005年为1.1%,到2010年上升到1.3%。这说明目前浙江工业企业还处于技术跟踪模仿阶段,如果要向自主创新转变还需要进一步加强研发经费投入。

目前影响企业研发投入增加的主要原因有以下几方面:一是部分企业注重先进设备引进,但消化吸收能力不强。2005年,浙江规模以上工业企业技术引进支出与用于消化吸收的经费之比为1∶0.29,2010年这一比值上升为1∶0.51。虽然这一比值有所上升,但与日、韩等国技术引进与消化吸收投入1∶3~5的比例相差甚远。这种情况也导致了企业不能从根本上改变企业所处的“一流设备、二流工艺、三流产品”的尴尬局面。二是部分企业对长期从事产业链低端生产产生路径依赖,加之缺乏冒险创新精神,且企业没有长远规划,导致企业对技术经费投入有限。三是科技投入经费筹集渠道单一。从经费来源上看,企业自有资金所占比重逐年上升,从2000年的25.7%上升到2010年的52.3%,但政府资金所占比重变化不大,在5%~8%之间。可见,企业从其他渠道获得的研发经费十分有限。

(二)大企业集团带动作用不明显,整体产业附加值低

近几年浙江大企业集团的经营规模尽管在不断扩大,但总体来看与其他省份相比仍显得偏小。截至目前,以数量占绝对优势的浙江民营企业中还没有千亿巨头,最大的万向集团,总规模也不过500多亿元,而广东的华为、江苏的沙钢等大型民营企业规模则超过了1400亿元,规模几乎是万向集团的3倍。此外,尽管浙江高新技术企业在引导产业升级中的作用越来越突出,但其关键核心技术仍主要依赖引进,科技成果转化和产业化能力相对较低,而传统产业转型升级虽然取得了一定成效,但产业总体仍位于产业链的下游,附加值低,缺少核心技术支撑,产业竞争力不强。

(三)企业只注重技术创新,没有做长产业链的观念

一般而言,一条完整的产业链应由产品设计、原料采购、仓储运输、订单处理、产品制造、批发经营和终端零售七个环节组成,其中产品制造是价值最低的一个环节,也是最浪费资源、最破坏环境的一个环节,而其他6个环节所获得的利润是产品制造的9倍(郎咸平,2010)。但长期以来浙江的众多企业却一直比较重视产品制造这个环节,而忽视了同样重要的其他几个环节。在激烈的竞争面前,大多数企业考虑更多的是在制造环节如何通过技术改造和技术创新降低成本,提高质量,却较少地考虑如何在其他六个环节上下工夫,这种产业链的错误定位,使中国不仅遭到污染和浪费,反过来也造成了浙江今天产业发展的困局。

(四)制造业和服务业融合度不够

产业融合是指不同产业或同一产业内的不同行业通过相互渗透、叠加并最终融为一体,能够产生更高生产效率和经济效益,逐步形成新的产业形态的动态过程。把有形的产品同无形的属性结合在一起,从而产生有竞争力的产品,已成为产业升级的革命性趋势和重要利器。

以现代制造服务业为主的生产者服务业为例,在当今制造业发达的国家中已占到服务业总量的50%以上。近年来,浙江服务业包括生产者服务业发展加快,2005年浙江第三产业增加值指数为115.2,到2010年达到215.7,生产者服务业发展也有了一定规模。但从产业融合角度看,浙江服务业与制造业的融合度不够,传统服务业比重大、现代服务业比重小,消费性服务业规模大、生产性服务业规模小。这种状况对制造业升级和企业发展的支持力度较弱,既制约着制造业竞争力提高,又影响社会资源的配置效率。据测算,目前上海、广东生产性服务业占服务业的比重均达50%以上,而浙江与之相比尚有差距。

(五)体制机制还不健全

新制度经济学告诉我们,有效的制度可以推动技术创新,发达国家的经验也表明,市场竞争是促进企业研发和技术创新的重要因素。而目前浙江产业的发展则较多地依靠政府资金投入和庞大的政策体系扶持,弱化了作为产业微观主体的企业的竞争意识。同时浙江以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系尚不健全,企业尤其是中小型高科技企业,作为创新主体的动力和能力不足;多元化科技投入体系和科技基础设施、信息网络等科技创新支撑平台不够完善,科技风险投资机制还在探索之中,创新体系中的各类创新主体尚未基于市场建立创新目标;产业政策、消费政策与科技政策不匹配,科技与经济“两张皮”状况还没有得以根本改观;创新体系各主体间难以形成良性互动,企业承载成果转化的能力不足,尚未真正成为成果转化的需求主体和投入主体。凡此种种,阻碍了企业进行研发和其他活动来提高企业技术水平的努力,产业升级受到较大阻滞。

(六)地方政府缺位,政府转型不到位

从理论上来说,转变经济发展方式,加快产业升级,不是依靠行政推动,而主要通过发挥市场机制,依靠企业的内在动力与活力来完成,然而由于“市场机制失灵”的问题,使得单纯依靠市场力量无法完成产业的转身,因此,浙江产业升级的推进必须要借助于政府之手,尤其在我国目前仍处于体制转型的复杂阶段。从现实看,相比于江苏、上海,浙江是“小政府”。由于历史原因,浙江的国企较少,这反而成为改革开放后浙江经济快速发展的一个重要因素,改革开放以来,大量的私营企业、民营企业如雨后春笋,蓬勃发展,造就了浙江颇具活力的非公经济体系。而在整个经济发展过程中,浙江政府也经历了一系列职能转变,如党的十四大以来的“市场经济体制取向”型职能转变、党的十六大以来的“科学发展观引领”型职能转变,再到服务型政府职能转变,这些都有效推动了浙江中小企业的快速成长、民营经济的高度繁荣和人民生活水平的不断提高,使浙江从一个经济基础较为薄弱的农业省,发展成为比较发达、率先富裕起来的工业大省。

但相比企业改革来说,政府的改革仍明显滞后,特别是由于政府和市场关系没有完全厘清,导致政府职能越位、缺位、错位的现象依然存在,政府在许多领域依然承担着决策者、生产者、监控者等多种角色,集裁判员与运动员于一身,制约了政府职能向公共服务转型的进程。同时也因为二者关系界定不清,致使一些地区还存在着地方政府职能缺位的现象,导致公共产品供给不足、社会管理职能不强等问题突出,政府的服务还没有从短期的“活动模式”转为制度化的“长效模式”,从零散服务向系统服务转变,从单一服务向集成服务转变,服务的精细化、高效化与规范化水平不高。具体表现在如公共服务平台对传统产业转型升级具有重要的推进作用,近年来,浙江虽然建设了一批公共服务平台,但其服务领域更多集中于检验检测、信息服务、管理咨询、人才培训、市场调研等,而专注于技术研发方面的服务相对较弱,为传统产业升级提供有效技术等服务不足,这些都在一定程度上制约了地方产业转型升级的步伐,导致城市环境与经济发展水平不相协调。目前伴随着城市化进程的加速,由政府缺位引发的公共产品供给不足带来的矛盾将会日益明显,并进一步制约浙江产业的转型升级。

(七)民间资本没有有效利用

民间资本是中国特有的概念,目前尚没有统一的学术定义。根据《浙江统计年鉴2004》的规定,民间资本主要是指非政府拥有的资本。具体而言,民间资本就是民营企业的流动资产和家庭的金融资产。

浙江民间资本十分丰富。截至2010年年底,浙江城乡居民储蓄余额达到20612亿元,这说明,如果能够有效利用民间资本,就可以大大加快浙江建设的步伐。然而现实情况是,浙江的民间资本多聚集于房地产、金融领域,而投入实体经济的份额较少,导致中小民营企业仍然面临着融资困境。产生这种现象的原因有很多,但其中主要原因是我国在很多领域设置了进入门槛,民间资本受到限制,使其难以找到好的投资方向。近年来为了解决这一问题,国务院颁布了《关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》,进一步解除了许多领域的限制,鼓励和引导民间资本进入基础产业和基础设施,市政公用事业和政策性住房建设、社会事业、金融服务等领域。然而,要实施这一策略,还需要排除诸多体制机制上的障碍,如公平竞争和市场准入问题。如果这些问题得不到解决,那么对民间资本的指导意见也只能是空纸一文。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。