四、非专卖品的出口机制

众所周知,米糖是输出日本的大宗商品,也是台湾当局掌控的生活必需品,由于既有的研究可谓汗牛充栋,因此不再赘言。拟以出口值成长最迅速的香蕉和菠萝罐头,以及内外销兼顾的柑橘类,与不以日本为主要市场的茶叶为例,分析官方在各种商品的出口机制中所扮演的角色。

图5-4 1918年以后樟脑流通系统图

资料来源:《产业调查会说明资料(统计)》,载台湾总督府临时产业调查会:《台湾经济关系资料》(出版者不详,1939年)。

(一)香蕉的出口

香蕉在台湾栽培的历史甚久,相传明清之际由福建、广东移植而入,初期种于北部,后渐移往中部平原,日据时期更扩展到中部山区和南部平地与旱地。至于香蕉的流出岛外,则始于日据初期,盛于第二次世界大战前夕,战争期间,大部分果园改种粮食作物;尤其是太平洋战争发生后(40年代初期),由于日本米谷增产计划的实施,香蕉业更走上衰退的命运。

台蕉的输往岛外,始于20世纪初期,在此之前,仅供给岛内消费,其栽培方式很简单,随便栽种于空地或阡陌之一隅,任其自然长育而已。[51]拓展外销市场后,产量渐增,从第六章表6-1可见,其栽培面积在1910年仅679公顷,1920年增至3 926公顷,为1910年的5.8倍;1930年再扩展为11 851公顷,是1910年的17.5倍;1936年达到巅峰,是21 850公顷,为1910年的32.2倍。此后即逐步下滑,而在1945年跌至谷底(5 687公顷),只有巅峰期的26%而已。

其次,就产量而言,其趋势虽与栽培面积大抵一致,但高峰是在1937年,而非1936年,并且1937年的产量是1910年的35.8倍。超过栽培面积的增加率,意味着单位面积产量的增加。香蕉产业成长与否的主要关键是出口贸易的盛衰。就出口量而言,其高峰期与产量的高峰相同,谷底亦同,显示出其相关性非常大。香蕉的外销市场一直以日本为主,台蕉在日本的竞争能力关系着台蕉的盛衰和蕉农的生计。除了1941年至1945年外,对日本的出口量大抵占总产量的60%以上;即使60年代以后,日据时期最主要出口品的糖和米逐渐在日本市场消失踪影时,香蕉仍然为日本消费者所嗜好,而使台湾博得“香蕉王国”的美誉。[52]

如表6-1所示,台蕉的60%以上供给岛外市场,其中日本市场高占90%以上的比重,而台湾蕉业的兴衰又导因于外销,所以台蕉的出口与台日贸易息息相关。

20世纪初期,台蕉开始登场于日本,首先,1902年航行于台湾日本之间的西京轮、台中轮上的船员,常常携带少量香蕉(12—20斤),交给日本神户港的滨藤商店销售,为台蕉首次出现于日本店面。1903年,基隆商人赖成发与日本邮船会社的都岛金次郎合伙,将少量北部产香蕉装在竹笼中,经由基隆港出航的恒春轮载运至神户;同时,日本陆军买办梅谷直吉以军用船福井轮试运他在员林空地所种的香蕉,数量亦不多。到1908年以后交易才逐渐繁盛,1912年时香蕉商人已有400人左右,包括果贩与出口业者,主要产地则自台北向南移,遍及台中、雾峰、东势、员林、二水一带。[53]

台蕉原本没有固定的交易方式,生产者自行运送香蕉至商店,也有的果贩到香蕉园去购买,再运至批发商人处。商人将所购得的香蕉加以分类、包装并刷上各自商标后,运到港口装船或销售岛内各地。[54]换言之,在此阶段,供给台湾境内和流出海外的香蕉的流程一样,没有特别的出口业团体来统一运作。

后来各州成立青果同业组合,各州的青果同业组合依法可以办理集货、检验、包装等产地业务和共同运销,但不及于出口业务和日本市场。

因此台湾总督府向日本农商务省交涉,由日本进口商、台湾出口商、生产者和青果同业组合共同出资于1924年12月创设台湾青果株式会社,本社设于台中市,社长高田元治郎,资金150万日元,分3万股,其中日本进口业者拥有6 000股,台中方面为17 000股,台南和高雄方面各分配3 500股。该公司成立的主要目标是改善交易方式,独占各同业组合的香蕉的出口权,其性质与一般营利公司不同,成立时即由官方规定如下:(1)红利分配限制在15%以下;(2)凡董监事的选任、公司章程的变更和剩余金的处分,均必须得到台湾总督府的认可;(3)未经公司的同意,不得买卖转让股份。[55]所以,在此前提之下,青果会社虽是民间投资的公司,但一直接受官方的监督,进而言之,它被官方赋予独占香蕉贸易的特权。凡是外销的香蕉,均必须委托该公司办理。

青果会社的股东既然包括日本进口商,这些商人于是垄断了日本市场。他们在日本设置“荷受组合”(批发商合作社),组织了日本各地的批发商,来扩大台蕉在日本的销售网。而青果会社更在“荷受组合”的所在地设立事务所,当香蕉粜市开始时,派人和“荷受组合”的干部一起销售,销售所得的10%为青果会社的手续费,但“荷受组合”收取其中的七成,又有一成作为奖励金退回给出货人,故青果会社实际上只拿到2%以充当经常费。[56]

1925年刚开始组织“荷受组合”时,消费市场仅有东京、横滨、名古屋、大阪、京都和神户六大都市,后来逐渐扩大销售网络至北海道、九州岛、四国等岛的大都市;并且到30年代,除了日本以外,当时的被占领地朝鲜的主要都市、中国东北各地、天津、青岛、上海、福州、厦门、香港等地,都留下台蕉交易的痕迹,缔造了台蕉的黄金时代。

此时日本各大都市的“荷受组合”陆续改组为公司组织,成为青果批发公司的形态,其中,下关荷受组合为台湾青果会社所收买,第二次世界大战期间(1940年),该公司再收买了东京的昭和青果株式会社,[57]把营业的触角直接伸展到日本国内的销售。

再者,该公司的出现导致台湾各州青果同业组合的改组。因为在该公司成立之前,台蕉皆经出口商销往日本,青果会社设置以后,生产者通过同业组合委托青果会社销往日本,经荷受组合粜卖后,以粜卖收入精算各项费用(荷受组合手续费、海运费、装卸费、青果会社手续费、陆运费、同业组合手续费和包装费等)后的剩余,都交还出货生产者,所以原来的青果出口商人无利可图,而纷纷向台湾总督府要求失业补偿金(因为青果会社接受总督府的监督)。到1926年5月,总督府允许台中州青果同业组合进行改组,由生产者支付70万日元作为出口商的失业补偿金,出口商全部退出该组合,并撤销加入者要有一定栽培面积的资格限制,规定凡生产者皆可为组合员,以期消除中介果商的剥削,而发展香蕉产业,增进蕉农之福利。后来,台南、高雄的组合,相继仿之(各补偿12万日元和17万日元),各地青果同业组合进而联合成立“台湾青果同业组合联合会”。而台东与花莲则自始即组织生产者的组合,并且皆加入“台湾青果同业组合联合会”。[58]再者,青果会社成立时的股东中本来有出口商,到1926年,出口商相继停业退出,股权于是自然集中于各同业组合,而各同业组合又系生产者的组织,因此可以说香蕉生产者直接参与了运销结构,使产销系统趋向一元化,奠定了台湾农产品产销合作社的坚实基础,也强化了当局对于农产品的掌控。

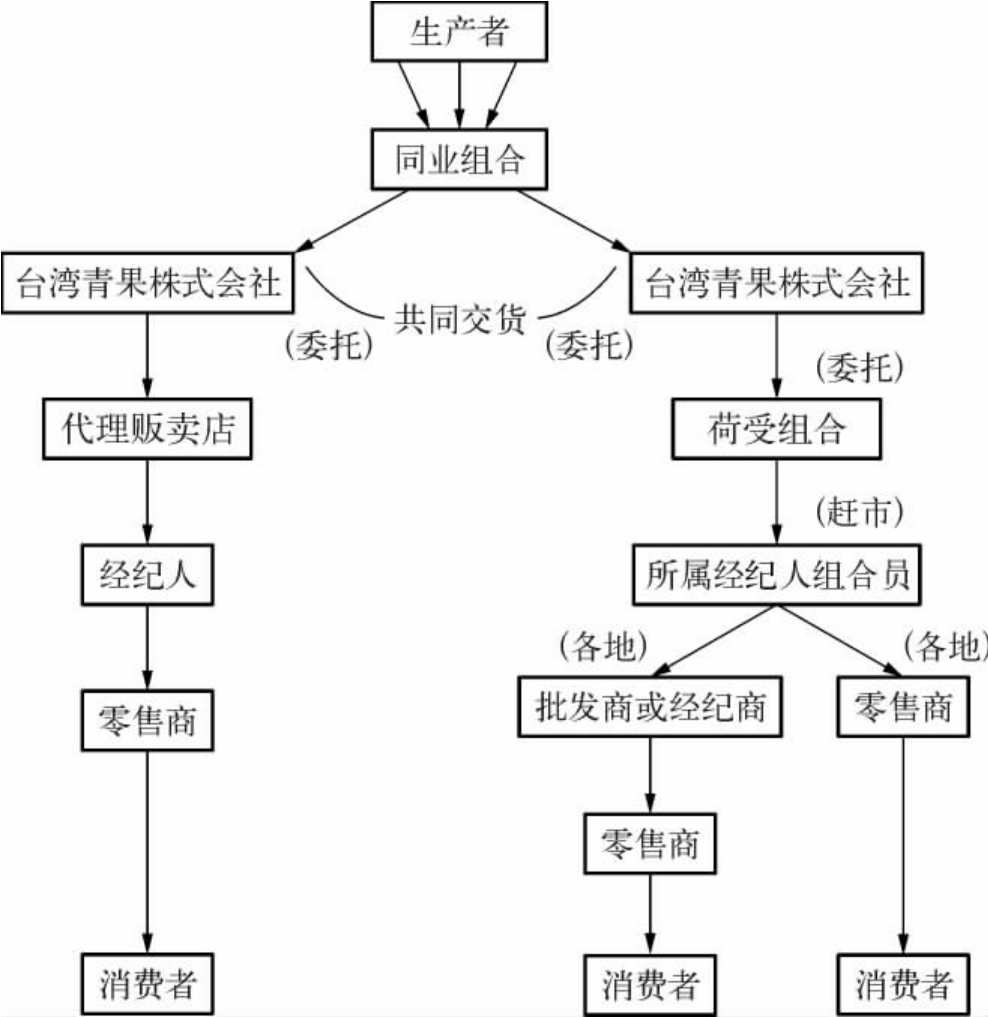

台湾香蕉的流通过程如图5-5。

总之,日据时期台湾香蕉的产销结构,从自由竞争状态,演变到同业公会的成立,再进一步发展到产、运、销的统制销售机构的出现,实行共同运销,实行委托销售制。由各州青果同业组合负责处理香蕉收购、检验、包装事宜,青果会社则独占销售权,而青果同业组合联合会掌管运输、联络和监督工作,此三机构的成员或有重叠,他们在当局的许可下,独占了生产和运销大权,即使是第二次世界大战期间,当局颁布国家总动员法(1941年),将台湾青果会社改为“台湾青果统制株式会社”,把各州青果同业组合和同业组合联合会合并于各州农业会(1944年)内,[59]台蕉贸易依然是一家独占状态,但因战争的激烈而逐渐萧条。

图5-5 香蕉销售过程图

资料来源:庄淑姿:《香蕉产业与旗山经济发展》,《高雄文献》第1卷第2期,2011年9月,第37页。

(二)柑橘类的内外销

台湾青果会社的掌控对象也包括柑橘类,在日据初期柑橘栽培被当局视为有发展希望的农作物,除了台湾风土适合栽培外,柑橘生产季节亦刚好是水果生产较少的时节。台湾由秋季到初春水果甚少,虽然有由日本进口的梨、苹果,但因价格高,所以需求不大;正好此时为柑橘类的成熟期,且其价格较便宜,因此适合各阶层需要,在无强劲水果竞争下,或可独占市场。[60]日据以前生产的柑橘需求很少,但日据初期交通比较便利,并可出口日本,使其价格上涨,故以往仅是作为一种“观赏用果树”,一跃成为“经济果树”。[61]总督府也因此对其展开各种奖励措施,于是栽培面积和产量大增。

从表5-3与图5-6可看出栽培面积,1903年仅238甲,11年后的1912年超过1 000甲,为10年前的4.42倍;1927年达3 000多甲,是1903年的13.16倍;1932年为4 000多甲,是1903年的19.06倍;而于1942年达到最高峰5 687甲,是1903年的23.89倍,是1912年的5.41倍,是1932年的1.25倍。但1942年《农地耕作统制规则》公布后,果树种植不得超过先前的成绩,并且战争中不少农民从军,在劳力、肥料与防虫害药品等不足下,使果园荒废,[62]柑橘栽培面积与产量大幅度下滑,而在1945年跌至谷底(3 695甲),只有巅峰期的65%。

表5-3 1903—1945年柑橘面积、株数、生产数量表

续 表

续 表

资料来源:柑橘的1903—1909年数据为台湾总督府殖产局农务课:《台湾柑橘类统计》(手抄本),台湾总督府殖产局农务课1910年;1909—1939年数据为台湾总督府殖产局特产课:《主要青果物统计》(1941年),台湾总督府殖产局特产课1941年印,第1、23、47页;1940—1942年数据为台湾总督府农商局农务课编:《台湾农业年报》(1944年),第51—52页;1943—1945年数据为台湾省行政长官公署农林处农务科:《台湾农业年报》(1946年),第72—74页;转引自曾立维:《日治时期台湾柑橘橘产业的开启与发展》,台湾政治大学历史学系2006年硕士论文,第95—96页。

附注:“—”代表资料未记载。

图5-6 1903—1945年柑橘总面积与总产量指数图

资料来源:曾立维:《日治时期台湾柑橘橘产业的开启与发展》,第101页。

就产量而言,其趋势虽与栽培面积大抵一致,但高峰是在1941年,并且该年的产量是1903年的34.42倍。超过栽培面积的增加率,意味着单位面积产量的增加,此现象和香蕉类似。

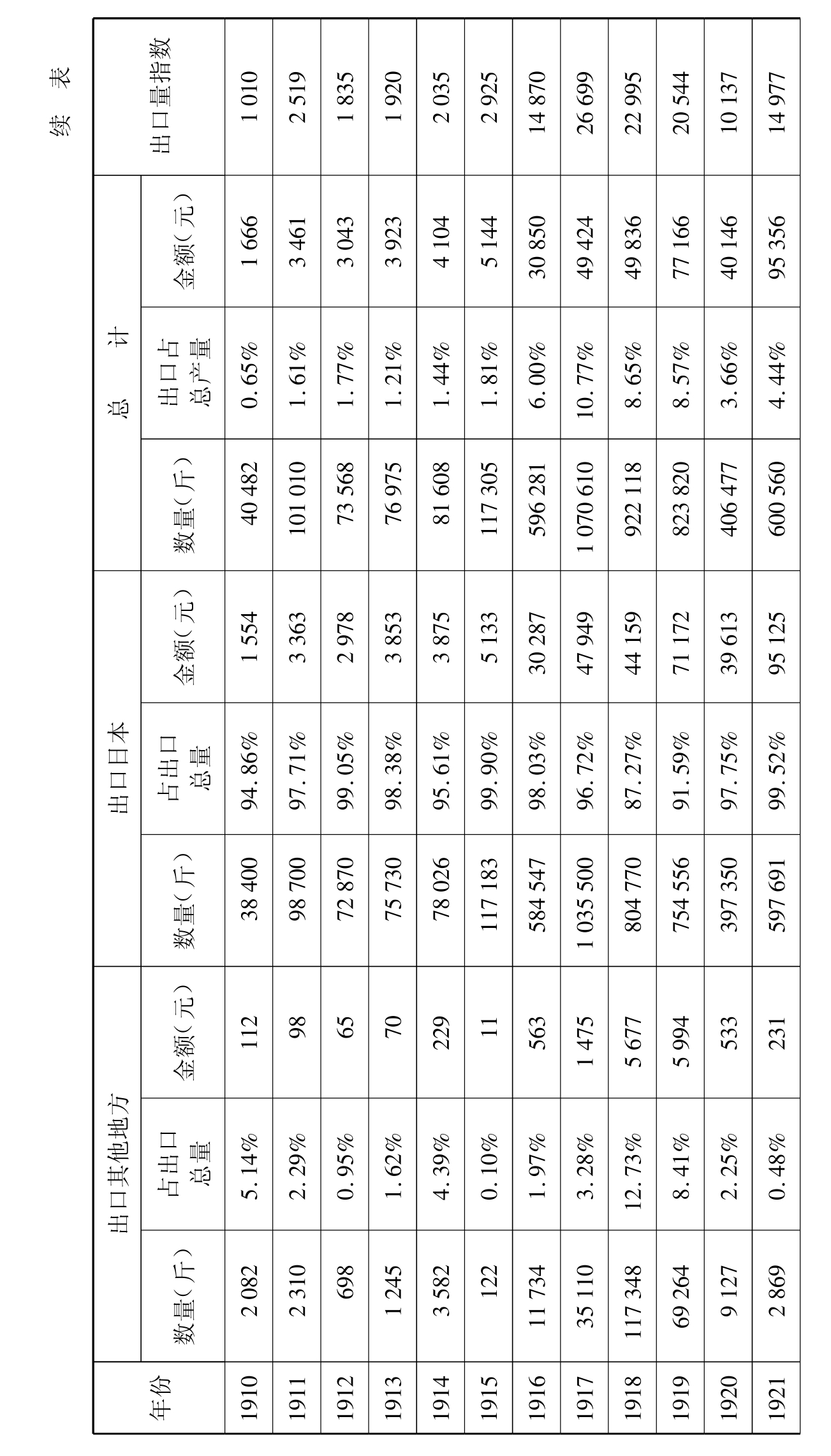

其次,在流通方面,日据初期柑橘大多于生产地消费,极少输出至对岸大陆,随着与日本交通航线的完备,向日本出口的数量才逐渐增加,[63]也因此开启了柑橘产业发展的契机。如表5-4所示,1916年以后受到第一次世界大战带给日本经济好景气的影响,对日出口量大增,并且在1922年时贸易数量首度突破100万斤的关卡。而出口量占生产量的比例也上升至10%—15%左右。到1932年“满洲国”建立后,台湾与大陆东北直航路线的开设,开启对中国东北与华北的运输路径,因此柑橘成为重要出口商品。[64]出口到日本以外地区的数量骤增,总量近乎1 000万斤。并且输出量的成长速度相当快,在1934年,总出口量有2 100多万斤,比1932年增加了1倍,贸易产值也在是年突破100万元。

再者,就当时台湾的农作物而言,除了茶叶之外,其他农产品多流向日本,茶叶、凤梨、香蕉、柑橘等水果及蔬菜可出口东北,可说是为台湾农产品开拓另一发展空间。[65]台湾柑橘贸易至1940年达到日据时期的最高峰,总出口量则有2 800多万斤,89%左右销往日本以外的市场。相对来说,对日本的出口数量从1928年后就没有太大变动,除了1936年曾达到500万斤外,大抵都在360万斤至480万斤之间。换言之,整个贸易重心已由日本,转移到大陆东北与华北地区。而大陆市场的开拓,使出口总量占生产量的比例也上升到22%—30%,在1940年的贸易量巅峰时则高达54%。

由于台湾产柑橘大部分供岛内消费,仅有几个比较大的产地进行出口贸易,1925年后,由于贸易量呈现较大规模成长,因此在各产地当局推动,与生产者或中间商人需求下,纷纷出现各种与柑橘相关的共同销售组织。到1935年,台中、新竹与台北州都陆续设立了柑橘同业组合,各自于其区域内施行交易的统制,后来进一步设置柑橘同业组合联合会,以联合此三组合的贩卖统制。

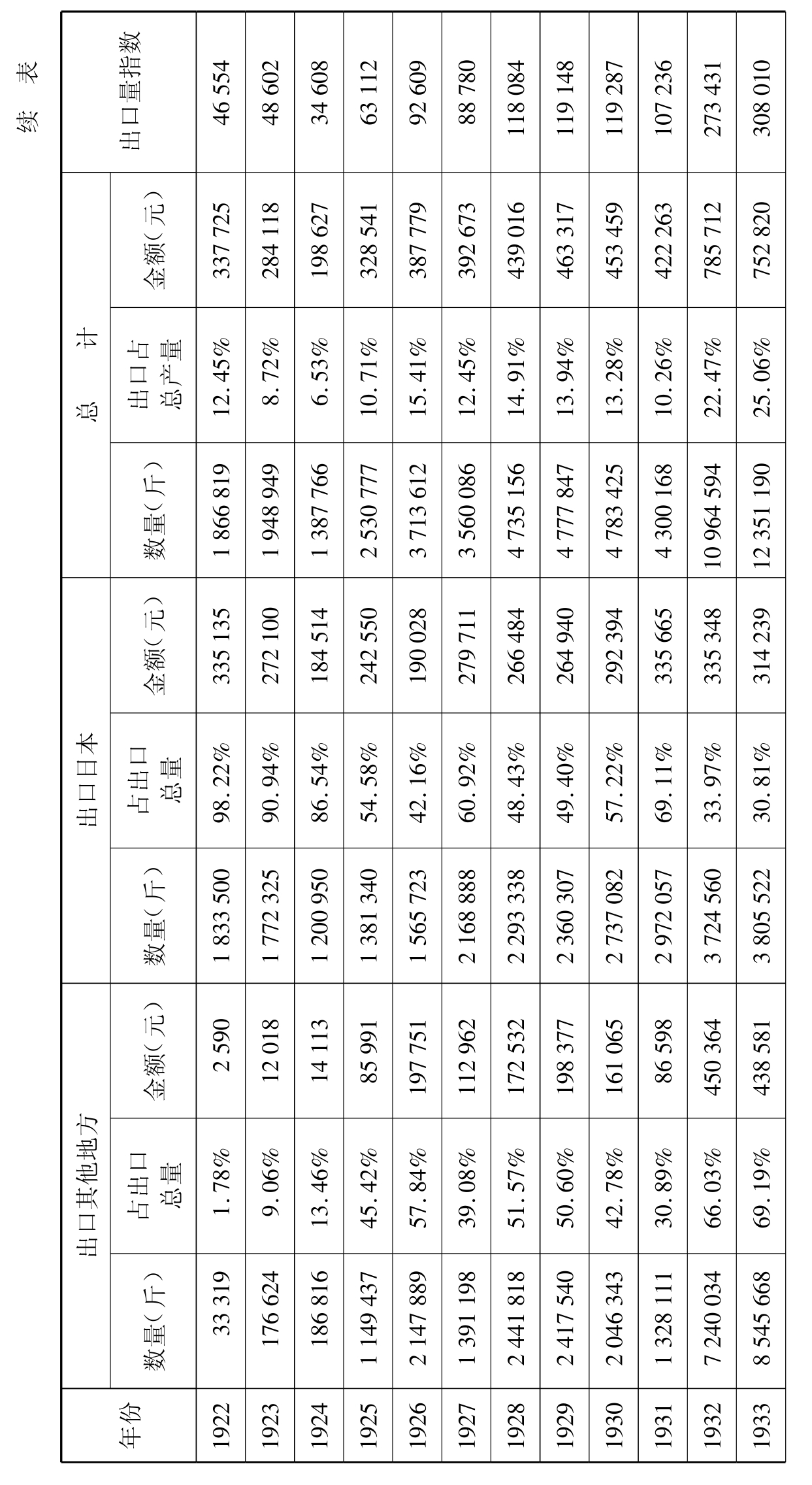

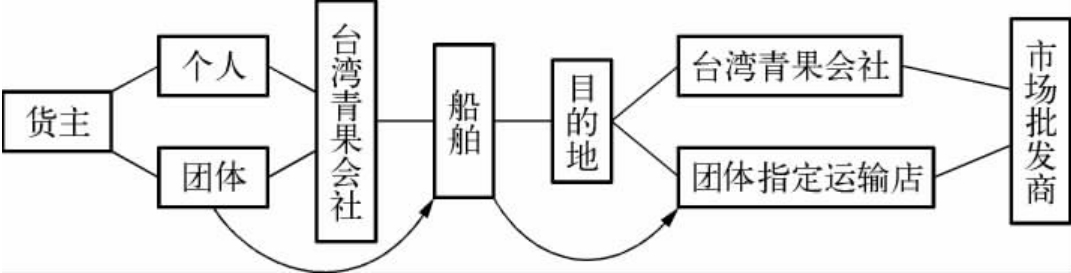

在输出柑橘时,如图5-7所示,大多先由生产者或出货者以担送、两轮拖车(挂在自行车后)、牛马车、货运汽车与台车等最适当运送方式,将柑橘运至集散地(通常为植物检查所)。接着于集散地进行包装作业,然后由同业组合交给指定的出口商,在1935年后全台都是委托台湾青果会社来处理。在受领货物后的出口商,则将柑橘搬上航行的汽船,到达目的地后再交给当地指定货运商,然后送达收货者的庭前或拍卖场。在这个过程中,若是在火车站内,货物搬进火车与从火车卸下由铁道所属的工作人员负责,搬上船只与卸货下船则是由各船运公司所属的运输业者(搬运工)进行,若在日本由于要进行移入植物检查,其拆解包装与再包装作业则由日本境内处理货物的运输商承担。[66]

图5-7 台湾柑橘运输流程图

资料来源:梶原通好、中西诚意、野口清秋共著:《满洲北支青果输出事情》,第111页。

如前所述,台湾青果株式会社主要是以作为香蕉销售统制机关而活跃于台湾岛内外。在柑橘方面1934年以台中州同业组合的运输权为始,其后办理新竹州与台北州柑橘同业组合的运输,该会社于岛内基隆、高雄、台北、新竹、彰化、员林与嘉义等处设置“出张所”(办事处),在其他的批发地则以适当运送店作为特约代理店,以进行运输业务。[67]易言之,该公司独占了台湾主要出口农产品的流通过程,而该权益则是统治者所授予的。

(三)茶叶的出口结构

台湾于1895年成为日本的殖民地,日本在台湾实施强而有力的殖民政策,其施政原则是配合日本本国的利益,由于日据初期茶叶是赚取外汇的商品,所以当局颇为重视,茶产地逐渐扩张,自台北州而新竹州。[68]

茶叶的产量亦逐年增加,自1895年的1 020万公斤增至1917年的1 716万多公斤(增加71.6%),达到了巅峰,此后即逐步下降,到第二次世界大战前夕只有1 085万公斤左右,大约降低到日据初期的水平。产量达于巅峰是由于第一次世界大战之后,包种茶扩大对东南亚出口的缘故。在1918年以前,乌龙茶和包种茶的出口量皆呈上升的趋势,但是年以后,乌龙茶渐减,包种茶渐增,因后者增加的速度比不上前者减少的速度,所以总出口量呈下降的趋势。影响所及,茶农生产意愿不高,故茶园面积与粗制茶产量逐渐减少。

除了乌龙茶与包种茶之外,红茶亦从20世纪初期开始出现于市场,由于印度和锡兰红茶早已雄霸东南亚地区,所以台湾红茶是供给日本本国为主要目的的,至于绿茶的生产完全是为了台湾本岛的需要。[69]因为日本是绿茶的出口国,在美国市场上甚至超越了中国绿茶的地位,为日本带来了庞大的外汇,故当然不会允许其殖民地的绿茶与之在世界市场竞争。

相形之下,台湾总督府和民间的三井财阀致力于红茶的生产。如第六章将评析,官方设立茶叶试验所,从事新品种的栽培与红茶的试制。民间的三井财阀设厂制造“日东红茶”,出口英国、香港和美国,于1934年,和乌龙茶、包种茶鼎足而立,此后的出口量超过前两者,补充了日本茶所不及之处。亦即日本大多仅生产绿茶,除供给国内消费外,还出口美国,而台湾乌龙茶在美国可能威胁到日本茶的优越地位,于是当局乃让台湾成为红茶的生产地区,不但回流日本,并且经由三井财阀的努力推销,拓展市场到欧洲和美国,与锡兰(今斯里兰卡),印度和大陆红茶相竞争。至于包种茶,则以东南亚和大陆为主要出口区域,在此与茶相竞争。[70]换言之,作为被日本占据的台湾,其茶叶生产必须配合日本的利益,分散市场,但也因此使台湾茶多样化,进一步营销世界各地而博得佳名。

在茶叶多样化的情况下,出口机制亦不同。当时出口商只出口精制乌龙茶,精制包种茶都由包种茶馆自行运到东南亚和厦门、福州、汕头等地销售。

由于乌龙茶的主要市场是美国,台湾乌龙茶的出口又是外国洋行一手造成的,所以英美洋行在台茶贸易上居举足轻重的地位,他们有的收买精制茶出口,有的直接再制出口,但都在台北大稻埕内设置店铺。1915年,外国洋行共有6家:德记(英籍)、和记(英籍)、美时(美籍)、义和(怡和、英籍)、华利(美籍)、惠利(美籍),和日本的三井物产株式会社及野泽组两店。到30年代,洋行只剩4家:德记、义和、新华利(美籍)和美时;日商仍为两家。早年(19世纪末)对台茶出口贸易贡献极大的宝顺和水陆洋行皆已消失。以东南亚为销售市场的包种茶的出口商主要有:锦记制茶株式会社、新芳春茶行、护记泰昌、文裕茶行、三井物产株式会社和株式会社锦茂茶行等,在二次大战前夕共有27家。乌龙茶的出口商皆在其本国设置本行,而在台北设立分行;包种茶的出口商中除了三井物产之外,全部由中国人和本地人经营,在台北设有本行,[71]以台北为主要据点,将茶流通到世界各地。

出口商的精制乌龙茶来自蕃庄,蕃庄则自茶贩购买茶叶,茶贩在茶产区收购生茶(粗茶)。换言之,茶自生产者至消费者,经过不少大小茶商的斡旋,乃出现层层剥削的状态。亦即经营蕃庄的台湾商人不得不仰仗于洋行和日本商社而接受不合理的代价,他们不甘受损,因此转嫁给茶贩,在与茶贩从事粗茶的交易时,百般刁难,期望以最少的代价得到一定量的茶。大致而言,精制茶馆(蕃庄)实际付出的代价仅为原来必须支付额的85%而已。其在交易时用“手段”所产生的利润比例远高于和出口商人交易时,后者用各种名义所得的利益比重(出口商支付款为应付款的87.72%)。[72]

至于粗制包种茶的交易情形,更独具一格,因为“铺家”负责直接出口到国外,所以没有出口商的存在,茶贩必须依赖铺家的营销,故铺家所索取的利益更大,实际上铺家只付出了原来的51.6%而已。[73]铺家以“手段”所赚取的利益远超过蕃庄和经营出口的洋行或日本商社,因为毕竟他们自己掌握了出口权和海外营销网络。

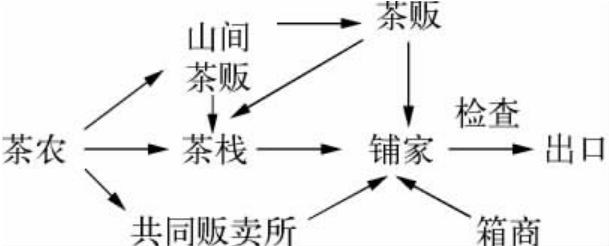

到20世纪20年代,经殖民当局的奖励,由各地不少茶业合作社和茶业公司,联合组织“台湾茶共同贩卖所”于大稻埕,凡社员的粗制茶都运送到该所,请其竞售,目的在阻止茶贩的中介,因此茶贩逐渐减少。乌龙茶与包种茶的交易方式如图5-8,5 9:

图5-8 乌龙茶交易流程图

资料来源:陈慈玉:《台北县茶业发展史》,台湾稻乡出版社2005年版,第85页。

图5-9 包种茶交易流程图

资料来源:陈慈玉:《台北县茶业发展史》,第85页。

1918年以后,印度、锡兰和爪哇等产茶地大大改善制茶技术,所生产的红茶备受英美消费者欢迎,台湾乌龙茶的市场因此缩小,日本统治者面临此台湾茶业的危机,决定在强化台湾红茶的产制,以取代声势日渐衰弱的乌龙茶,并企求因此拓展出口市场。于是便投下巨资,援助茶业者改良茶树品种,辟设大规模茶园,创办新型机械制茶厂。不但台湾人的小规模茶业者获得大批制茶机械的免费借用,而且日本的大企业得到支持,得以开辟大规模茶园,创办大规模机械制茶厂,大量生产红茶。1928年以后,日东拓殖农林株式会社(为三井财阀所经营的)的产品(即“日东红茶”),渐能在英美市场和印度、锡兰红茶分庭抗礼,台湾茶叶中才出现一支红茶生力军,继续赚取外汇,而台茶的产销组织也为之一变。

首先,由于机械制茶的发达,大量生产,成本降低,茶农出售茶菁反倒比自制毛茶有利,于是茶农相继放弃粗制作坊,成了专门种茶(或以种茶为副业)的纯粹农民,同时新兴了一个机械化粗制茶工厂的阶层,新兴的这些茶厂的规模都相当大,会直接将毛茶卖给精制茶厂,于是已因“共同贩卖所”的成立而减少作用的茶贩,更因无用武余地而没落了。[74]

以机械制茶,由于大量生产,故成本降低,其利润每百斤约为手制茶的2.36倍,而因每日的产量为手制茶的5倍,所以每日的利润为手制茶厂的11.8倍左右。[75]但因为机械茶厂必须投入的固定资本(如机械设备、土地)和流动资本(如原料、工资、燃料)都非常庞大,一般台湾小商人并无能力经营,所以大多由日本大财阀掌握。例如三井系统开拓横跨台北县和新竹县的3 000甲(约2 910公顷)大茶园,同时拥有机械制茶厂,所产出的茶则由三井物产株式会社负责销售,亦即三井系统兼营产、制、销三大事业,当然不会出现上述茶叶交易时的种种“手段”与恶习。

至于其他茶农、粗制厂、精制厂和出口商之间的关系,虽然仍旧是对立的,但已比较难层层剥削了。因为有些产地,粗制厂比较多,彼此之间为争取原料而竞争,故相形之下,茶农售卖茶菁时,不会被无理杀价;并且,粗制厂资本都比较大,消息比较灵通,知道外销的行情,故精制厂不能再以各种名义来折价收买毛茶。而有的精制厂渐渐也自行外销,洋行再也不能轻易垄断了。

但另出现一企图掌握全台湾茶业者,就是前述的三井财阀。由于制茶机械化,小资本无法经营,于是或小业者自行合并,或被大资本者兼并,茶厂的规模变大了。尤其是三井农林株式会社(就是前面提到的日东拓殖农林株式会社)的规模,足以称霸远东。另一为资金300万元的台湾拓殖制茶株式会社,都是接受日本政府援助的日本企业家,在台湾创设的大规模茶厂。他们实行产销一条龙作业,以相对的低成本、低工资来博取巨利,企求兼并台湾的茶业,成立“大东亚茶叶圈”,以台湾红茶来补充日本绿茶所无法营销到的市场。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。