二、香蕉业发展过程

20世纪台湾香蕉业的发展过程,可以说有两个循环,而这两个循环都与国际市场、当局者的政策息息相关。国际市场上的主角皆为日本;当局者则一为日本占据台湾地区后建立的总督府,一为日本投降后接受台湾的南京国民政府及1949年以后的台湾当局。

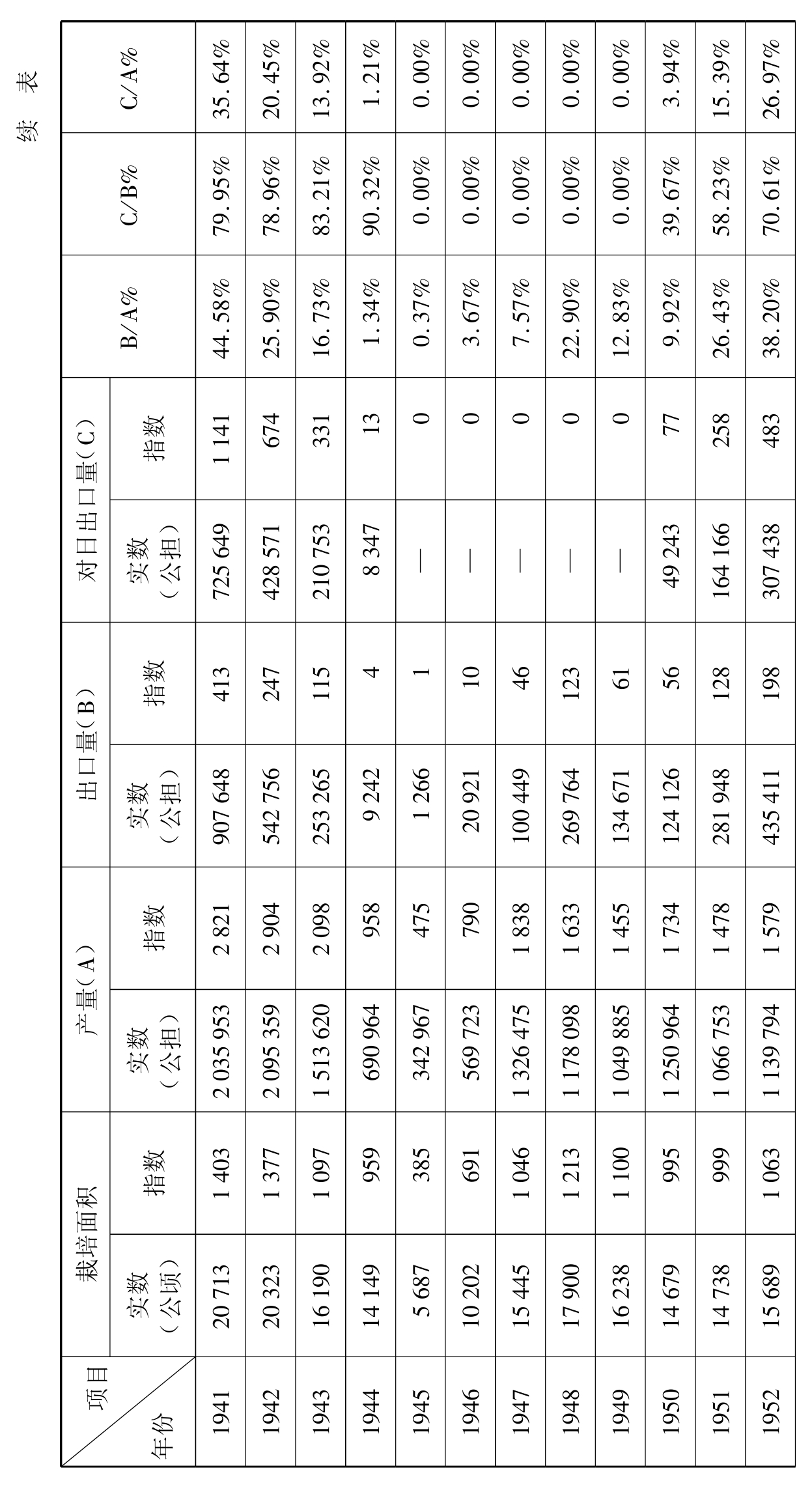

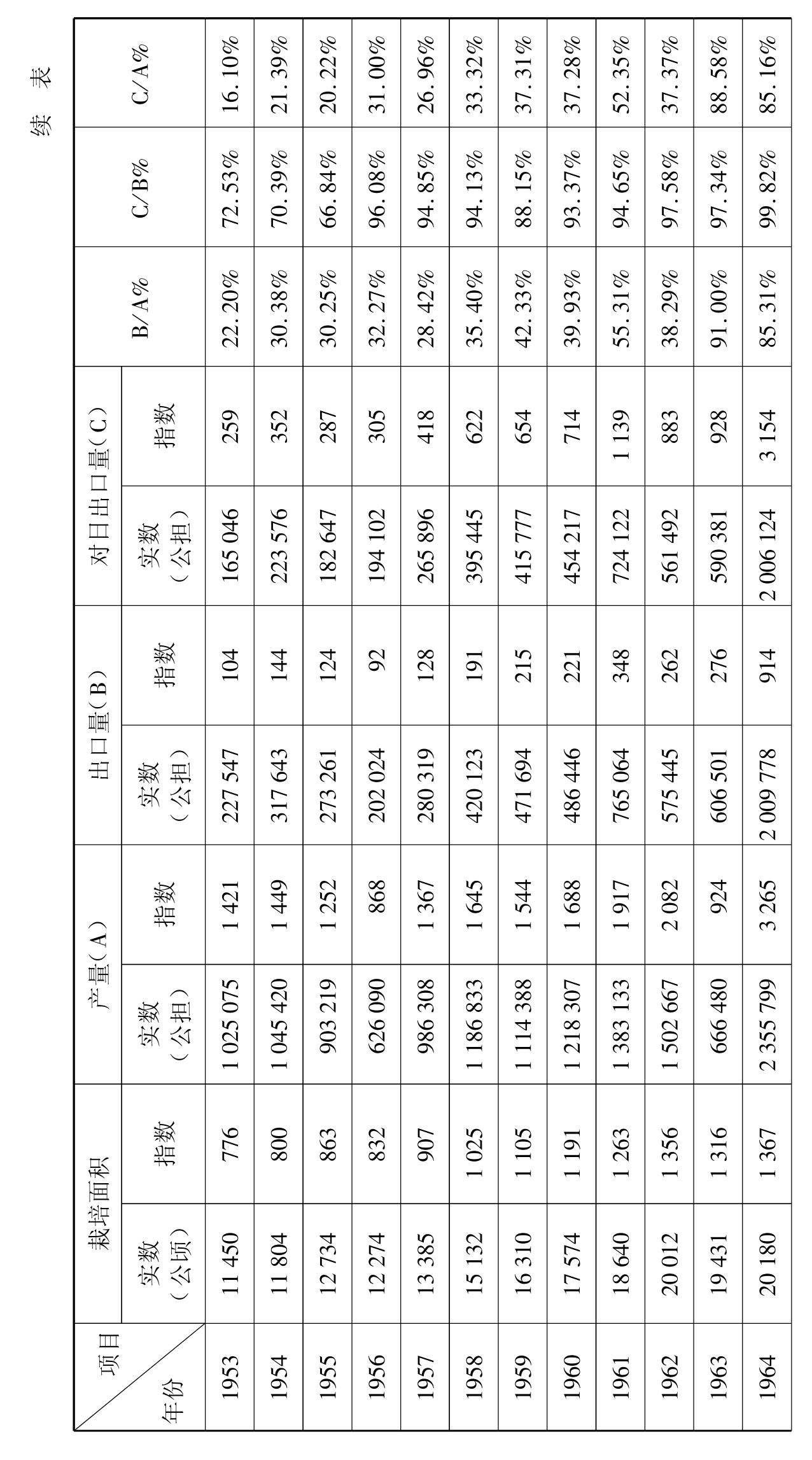

如第五章所言,台蕉的出口岛外,始于20世纪初期,在此之前,仅供给岛内消费,其栽培方式很简单,随便栽种于空地或阡陌之一隅,任其自然长育而已。[1]拓展外销市场后,产量渐增,从表6-1可见,其栽培面积在1910年仅679公顷,1920年增至3 926公顷,为1910年的5.8倍;1930年再扩展为11 851公顷,为1910年的17.5倍;1936年则达21 850公顷,为1910年的32.2倍,亦为第一循环期之巅峰。此后即逐步下坡,而于1945年跌至谷底(5 687公顷),只有巅峰时的26%。战后逐渐复苏,1950年已增为14679公顷,虽已为1945年的2.6倍,但亦仅达1936年的67%,仍略逊于20世纪30年代初期。此后的发展呈停滞状态,1965年以后才迅速扩大生产面积,而于1967年达到第二循环期的高峰,共有52 463公顷,为1910年的77.3倍,1945年的9.2倍,亦为第一高峰(1936年)的2.4倍。但此盛况并不长,1974年的栽培面积仅有18 407公顷,只及巅峰(1967年)时的35%,并且面积逐渐缩小,1984年居然只有8 166公顷,远少于光复初期,而仅为第二巅峰时的16%。

其次,就产量而言,其趋势虽与栽培面积大抵一致,亦即有两个循环期,但第一循环期的高峰是在1937年,而非1936年,并且1937年的产量是1910年的35.8倍。第二高峰(1967年)时的产量则为1910年的82.5倍,皆超过栽培面积的增加率,虽意味着单位面积产量的增加。然而,1910年、1937年和1967年,每公顷产量各为95.98公担、109.82公担和102.46公担,显示出增加的幅度和时间并不一致;再者,谷底时(1945和1984年),每公顷产量则为60.31公担和225.73公担。1945年的少量或许是特殊现象(战争因素),1984年的高产量则或许可以说是第二高峰(1967年)以后,农民汲汲于香蕉栽培,以及香蕉研究所(1968年创立)技术改良的具体成果,事实上,1971年以后,虽然总产量日减,但每公顷产量却都在160公担以上,甚至有高达293公担者(1977年),固然天气的自然因素导致单位面积产量的不定,但不可否认的是战后每公顷的平均产量确实增加了。

香蕉产业成长与否的主要关键是出口贸易的盛衰。它的两个发展循环期都密切关联着两个出口周期。就出口量而言,其第一高峰和第二高峰都与产量的高峰相同,谷底亦同,显示出其相关性非常大。香蕉的外销市场一直以日本为主,日据时期如此,战后依然,换言之,台蕉在日本的竞争能力关系着台蕉的盛衰和蕉农的生计。在第一发展循环期,除了1941年至1945年外,对日本的出口量大抵占总产量的60%以上;第二循环期的情况亦不因台湾政权的转移而变,即使60年代以后,日据时期最主要的出口商品糖和米逐渐在日本市场消失踪影时,香蕉仍然为日本消费者所嗜好,而使台湾博得“香蕉王国”的美誉。

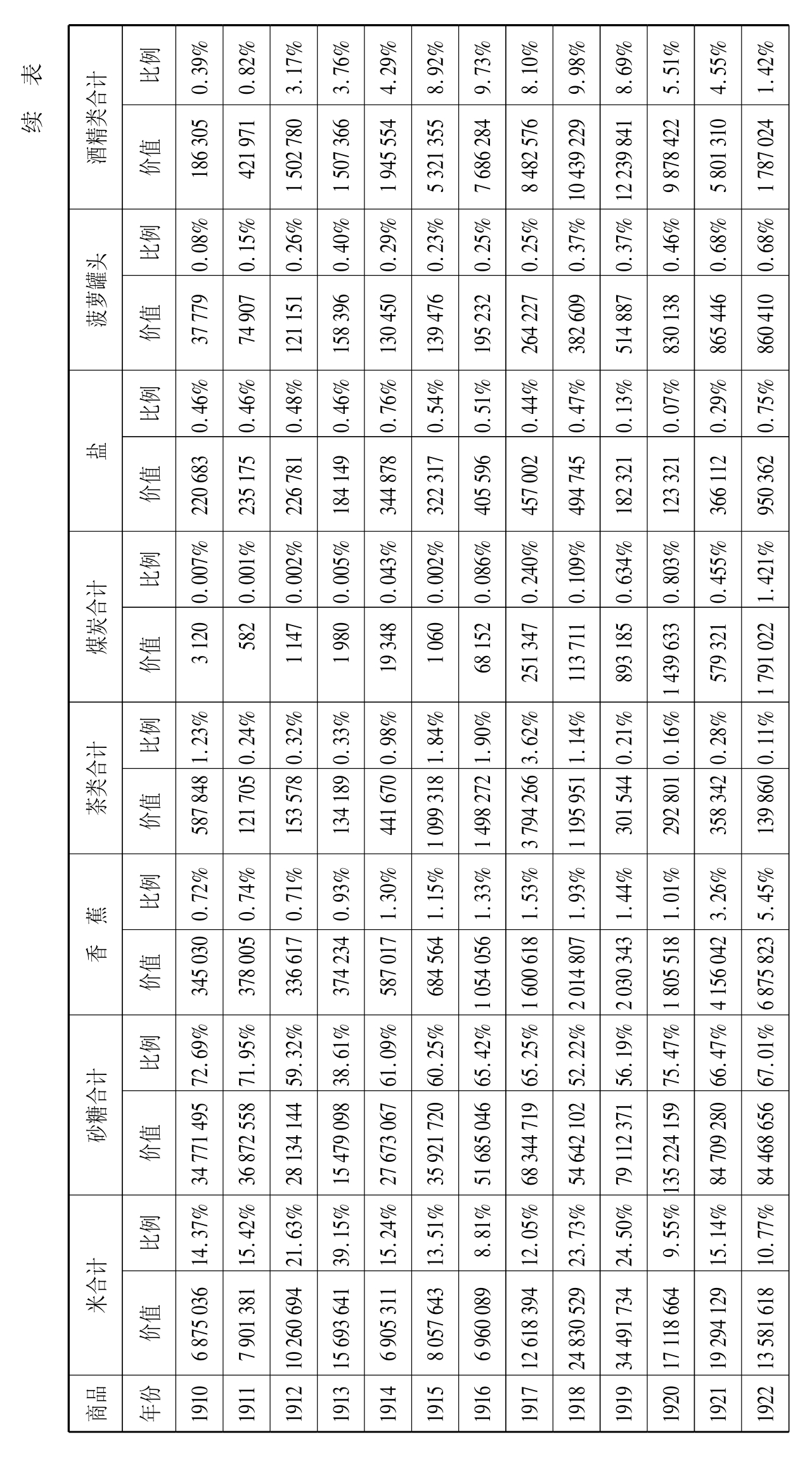

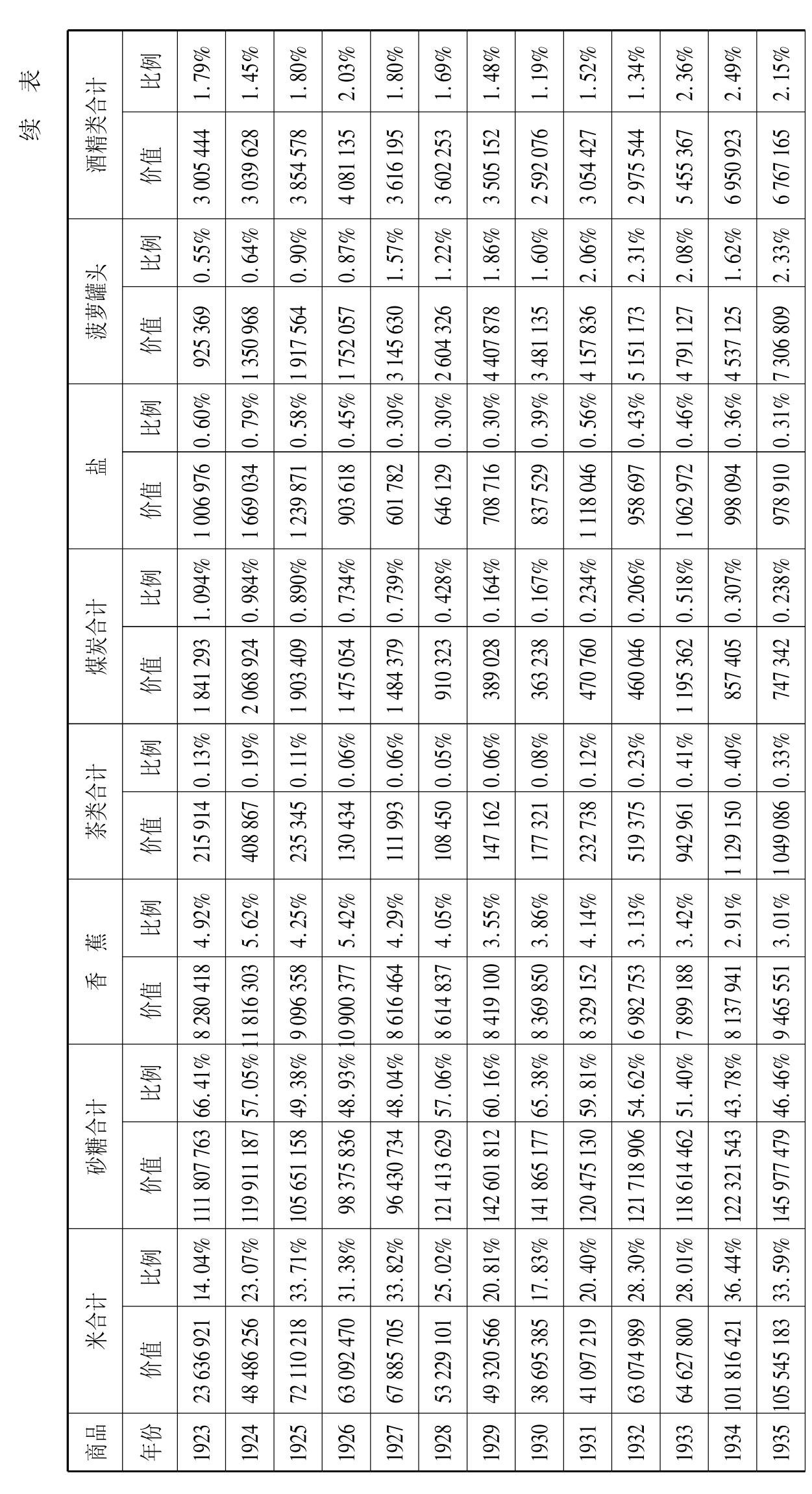

其实,在日据时期,主要出口商品有米、茶、糖、香蕉、菠萝罐头、樟脑、煤等农矿产品和农产加工品,其中,糖的出口值一直高占总出口值的40%以上(甚至在1920年达到65.75%),而米的出口值则在10%以上(亦有4年在30%以上),茶的出口值则与年递减,日据初期还保持10%以上,1916年以后就只维持在5%左右。樟脑的比重亦自21.48%(1896年)下降到2%以下,相形之下,香蕉的地位则自0.16%(1907年)上升到5.01%(1940年),大致维持在3%左右,即使1937年(高峰)亦然。[2]而香蕉出口值的增长迅速,由于无从得知1896年至1945年通货膨胀率的数据,所以只能以它在总出口值中的地位,以及与其他商品的出口值变动的比较情况来窥知其相对比重。如前所述,香蕉的出口值在总出口值中的比例一直稳定提高,而其他重要出口商品(米、糖、茶)皆下降;再者,自1896年至1940年,如表6-2所示,1940年的出口总值为1896年的49.67倍,而个别商品方面,米为95.94倍,茶为3.59倍,糖为145.56倍,香蕉则为1907年的644.5倍,菠萝罐头增长更快(1907年的785.21倍)。这些数字不但意味着当时台湾对日本担负着提供米、糖等重要民生必需品的义务,更意味着随着时间的推移,日本对台湾农业政策的改变,亦即因为日本茶的蓬勃成长,[3]如第3节将分析,台湾殖民当局并不鼓励台湾农民栽种茶叶,以至于与日本茶在海外竞争,而逐渐实施多元化的农产品生产政策,以供给其本国民众的需求乃至开拓海外市场,而该市场则是日本本国商品所无法供应的。就此意义而言,香蕉业的成长更凸显了作为殖民地的台湾的经济发展与出口贸易(即主要流向日本)的一大特征。

表6-2 1896—1943年各种商品出口价值指数表

续 表

续 表

资料来源:周宪文:《日据时代台湾之对外贸易》,《台湾银行季刊》第9卷第1期,1957年6月,第44—45页。

而在对日本的出口方面,如表6-3所示,也可以看到类似的趋势,并且香蕉与乌龙茶为主的茶叶是仅次于米和糖的商品。

至于战后香蕉的出口则与台湾整体的经济发展和输出性质的转变有关,出口性质的重要转变,即非传统出口逐渐替代传统出口,传统出口包括部分农产品和农产加工品,如糖、米、香蕉、菠萝罐头、茶等;非传统出口为洋菇罐头、棉布、夹板、水泥、金属及其制品、人造合成纤维及其织品、塑料及其制品、机器及工具、棉质衣着、棉纱等。在1958年以前,货物出口中以传统出口为大宗,1958以后传统出口的地位日趋下降。

传统出口中蔗糖扮演着最重要的角色,在1958年以前,每年均占出口总值的50%以上;其次为米,每年约占10%—15%,此两宗出口仍沿袭着日据时期的地位。此后则急剧下降,到1968年,货物出口中蔗糖仅占5.6%,而米只有1.5%,与1953年的占67%(糖)和10.6%(米),形成明显的对照。反之,香蕉在出口总值中的地位则呈上升之势,自1953年至1956年期的3%增至1965年至1968年期的8.5%。再者,就实质增加率(用量表示)而言,香蕉亦与米、糖相异,糖出口的增长率自1953年至1956年的16.1%降至1965年至1968年的-5%;同时,米出口的增长率亦从1953年至1956年的63%降至1965年至1968年的-1.4%,相形之下,香蕉出口的增长率则有可观的提高,由1953年至1956年的-13.23%至1965年至1968年的18.90%,而在1961年至1964年期更高达72.83%,[4]固然此后亦趋向下降,但不可否认的是台湾蕉业在1970年以前曾经一直是增长的出口业。

既然香蕉业的发展有两个循环周期,那么,这两个周期的兴衰因素是否相同呢?固然台蕉的外销市场一直以日本为主,日本市场的变化影响甚大,尤其在20世纪六七十年代,中南美和菲律宾的香蕉逐渐在日本取得一席之位、形成激烈的国际竞争局面时,台湾香蕉贸易屡生挫折,影响蕉业的前途。但是,仔细进一步观察这两个周期的变化,可以发现除了外销市场的因素外,当局政策的改弦更张也关系着香蕉业的发展,亦即当局制定不同的产销制度,以至于影响生产者与中间商的利益分配和生产运销意愿,而运输交通的发达与否和包装的是否改进更与香蕉的运输成本、质量维护有密切关联,因为自产地至台湾港口装船运输、自日本港口卸货至消费者手中,远渡重洋,千里迢迢,如何把生鲜的香蕉的损耗程度减至最低,以增加利润,是生产和运销者最关切的问题,所以台湾香蕉必须得到生产者、中间商、运输者的层层环节的紧密配合,才能屹立于世界市场,而这些环节的联络者就是主管当局;毋宁可以说政府所制定的产销政策主导着这些环节的结合和折冲。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。