3.1.2 长江三角洲都市经济圈的历史沿革

自鸦片战争以来,近现代长江三角洲地区城镇发展的进程主要经历了以下四个阶段:

(一)起步到初步形成阶段(1842—1949年)

1842年鸦片战争中国战败,中英签订《南京条约》,上海和宁波被辟为对外通商口岸。1843年底上海开埠,1845年底设立英租界,随后西方列强相继侵入,在上海开设租界,中国的外贸中心也逐步由广州北移到上海。长江三角洲地区及沿江腹地大量的农产品和手工业产品如茶叶、丝绸等经由上海口岸出口,该地区的商品经济迅速形成并走向成熟,区域内城市间关联度大大提高。第二次鸦片战争后,镇江、九江、汉口的相继开埠和长江轮运航线的开通,有力地推动了上海航运业的发展,使其跃升为流域性大港。洋务运动时期,中国近代工业和民族资本首先在该区域出现,长江三角洲地区成为中国民族资本的摇篮。《马关条约》签定以后,英、美、日等国资本的大举进入,既对刚诞生不久的民族资本造成极大压力,但在一定程度上也进一步加速了该地区的工业化和城镇化进程,加强了各城镇之间的交往与联系。到20世纪30年代,上海已发展成为中国乃至远东最大的经济、金融、贸易和航运中心,南京、杭州、苏州、无锡等城市紧紧围绕在其周围,并以各自的鲜明特色参与区域内的经济活动,至此长江三角洲大都市经济圈的雏形基本形成。到1949年,长江三角洲11个城市的城市人口已达到全国城市人口的1/4。

图3-1 长江三角洲都市经济圈

(二)城镇功能趋同和城镇化发展相对滞后阶段(1949—1978年)

从1949年新中国成立到1978年改革开放,在特殊的历史环境条件下,我国按照苏联模式选择了中央高度集权的计划经济体制和内向封闭的经济发展战略。长江三角洲地区各城市都千篇一律地大办工业,变消费城市为生产城市,城市功能单一且趋同,加之城市基础设施的老化和建国以来历次政治运动造成的大量城市人口外迁,城市化进程极其缓慢。在此期间,上海逐渐丧失了作为全国乃至远东最大的金融和贸易中心的地位,仅仅被定位为全国最大的工业基地,城市的综合功能受到了很大的削弱,失去了对整个长江三角洲都市经济圈的整合功能。长江三角洲都市圈经济的发展受到了极大的影响和阻碍。尽管如此,上海仍不失为长江流域和我国最大的经济中心和港口城市,曾有过工业总产值占全国1/6(1970年)、港口货物吞吐量占全国近1/2(1965年)、出口贸易总额占全国1/3强(1970年)、财政收入占全国1/5(1981年)的辉煌历史。

(三)城镇快速发展新阶段(1978—1990年)

改革开放以来,随着我国经济体制的转轨、农村经济的崛起、沿海经济发展战略的实施和外向型经济的迅猛发展,我国城市化水平和城镇数量有了较高的提升,1990年末我国实有建制城市467个,建制城镇比1978年增长2.42倍。与此同时,由于城市间竞争日益激烈以及发展道路尚未明确,上海在80年代的经济增长速度明显回落,在全国的总体经济地位下降,与周边城市南京、杭州、苏州、无锡、宁波等之间的比较优势逐渐削弱。在这个时期,以16个城市为核心区域的长江三角洲都市经济圈尽管在城镇数量上有所提升,但在城市规模、城市功能等方面都面临着结构上的调整和重建。长江三角洲地区的城镇化面临着新的全面发展的阶段。

(四)城镇化高度化阶段(1990年至今)

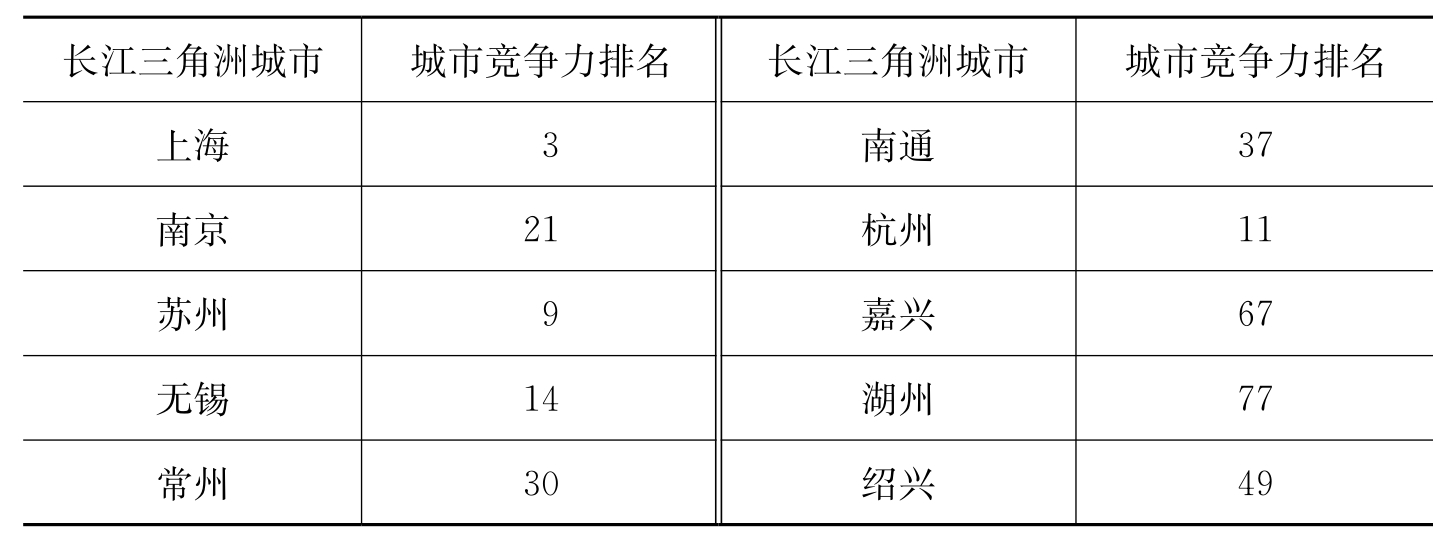

1990年4月18日,中共中央、国务院正式宣布开发开放上海浦东。中国改革开放的总设计师邓小平曾指出:开发浦东不只是浦东的问题,是关系上海发展的问题,是利用上海这个基地发展长江三角洲和长江流域的问题。江泽民也曾明确提出:开发开放浦东不仅关系到上海的发展,并且是中国改革开放的重要标志。中共中央关于开发开放浦东、把上海建成“一个龙头、三个中心”的重大战略决策,促使上海迅速摆脱了80年代经济发展迟缓的颓势而走上了高速增长的快车道,重新确立了其作为长江三角洲地区乃至全国最大的经济中心城市的龙头地位,以此为标志的上海乃至整个长江三角洲地区面向经济全球化的开发、开放就此进入了新的阶段。经过20年的发展和调整,长江三角洲地区城市的各项经济要素增量明显,城市功能重新分化、重组,城市间的经济联系日趋密切,城镇关系大大提升。以综合市场占有率、综合GDP增长、综合就业增长、综合环境资源成本节约、综合生产率、综合收入水平六项指标为测度,2008年长江三角洲各城市的竞争力在全国城市中具有一定的优势,上海和苏州名列国家竞争力前10位,南京、无锡、杭州、宁波也位居前列(见表3-1)。

表3-1 长江三角洲16城市综合竞争力在全国城市中排名比较(2008年)

(续表)

注:台州于2005年加入长江三角洲城市区域。

资料来源:中国城市发展研究会主办:《中国城市年鉴2009》,中国城市年鉴社2009年版。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。