4.2.2 长江三角洲地区创新体系现状分析

目前,长江三角洲地区区域内科技合作与技术转移活动已粗具规模,各地区之间科技交流合作密切,呈现出较高的技术经济依存度和区域融合性,成为推动区域经济一体化进程和提升区域综合竞争力的重要力量。

(一)三地政府联合推动科技合作与一体化发展,共同打造区域创新系统

近几年来,为了促进区域科技合作广泛、深入地进行,三地政府联合发挥主导、引导、扶持作用,陆续制定、出台了一系列有关政策、规定,签署了各方面的合作协议,在制度、组织、人才、资金、环境、公共服务平台等方面建立并逐步完善一套三地通行通用的保障体系。主要包括:

2003年4月,浙江省制定出台《积极参与“长江三角洲地区”科技合作与交流的若干意见》,与上海、江苏联合制定《“长江三角洲地区”高新技术产业发展规划》,逐步形成各具特色、优势互补的高新技术产业格局。

2003年4月19日,齐聚上海的苏浙沪19个城市发表《长江三角洲人才开发一体化共同宣言》,标志着长江三角洲地区人才开发一体化工程正式启幕。

2003年11月2日,上海市、江苏省和浙江省政府共同签署《沪苏浙共同推进长江三角洲地区区域创新体系建设协议书》,在此基础上,建立了长江三角洲地区区域创新体系建设联席会议制度,定期召开长江三角洲地区科技论坛。这是全国第一个省级政府间签订的共建区域创新体系的协议,也标志着长江三角洲地区区域创新体系建设正式启动。

2004年6月24日,上海市科学技术委员会、江苏省科技厅、浙江省科技厅联合开展长江三角洲地区经济、社会发展中的重大关键共性技术攻关。同年12月18日,沪苏嘉三地共同签署《关于加强沪苏嘉科技合作,促进区域科技创新体系建设意向书》,共建跨行政区域科技合作交流体系。

2004年6月20日,沪苏浙三省市及19城市共同通过了长江三角洲地区人才开发一体化联席会议制度,并签署三个旨在促进人才流动的协议。

2005年12月25日,苏浙沪主要领导座谈会在杭州召开。会上提出,“十一五”时期,三地要进一步提升合作层次,拓宽合作领域,完善合作机制,大力推进区域科技创新体系建设,提升自主创新能力,以促进共同发展。

2006年3月,长江三角洲地区网上人才交流总结会议召开,苏浙沪人才交流中心达成共识,将联手构建长江三角洲地区人才市场网上平台,设置“长江三角洲地区人才市场”页面。

2008年5月4日,根据温家宝总理2007年5月15日在长江三角洲地区协调发展座谈会上关于“率先发展、科学发展”的讲话精神,为进一步加大苏浙沪的科技合作力度,长江三角洲地区区域创新体系建设联席会议办公室印发《长江三角洲地区科技合作三年行动计划(2008—2010年)》的通知。

2010年5月24日,国务院正式批准实施《长江三角洲地区区域规划》。这是贯彻落实《国务院关于进一步推进长江三角洲地区改革开放和经济社会发展的指导意见》,进一步提升长江三角洲地区整体实力和国际竞争力的重大决策部署,是深入实施区域发展总体战略、促进全国经济平稳较快发展的又一重要举措。

(二)园区经济蓬勃发展,成为产业升级、技术转移和自主创新的重要载体

长江三角洲地区地处我国经济发展的前沿,是对外开放的窗口,也是高新技术产业的密集带,其高新技术及各类经济园区的发展态势非常强盛,成为长江三角洲地区高新技术产业升级、技术转移、自主创新和集群发展的最重要载体。园区经济已经成为长江三角洲地区区域经济发展重要的“引擎”和“增长极”,在对外开放、发展外向型经济、调整产业结构等方面起着重要的窗口、辐射、示范和带动作用。

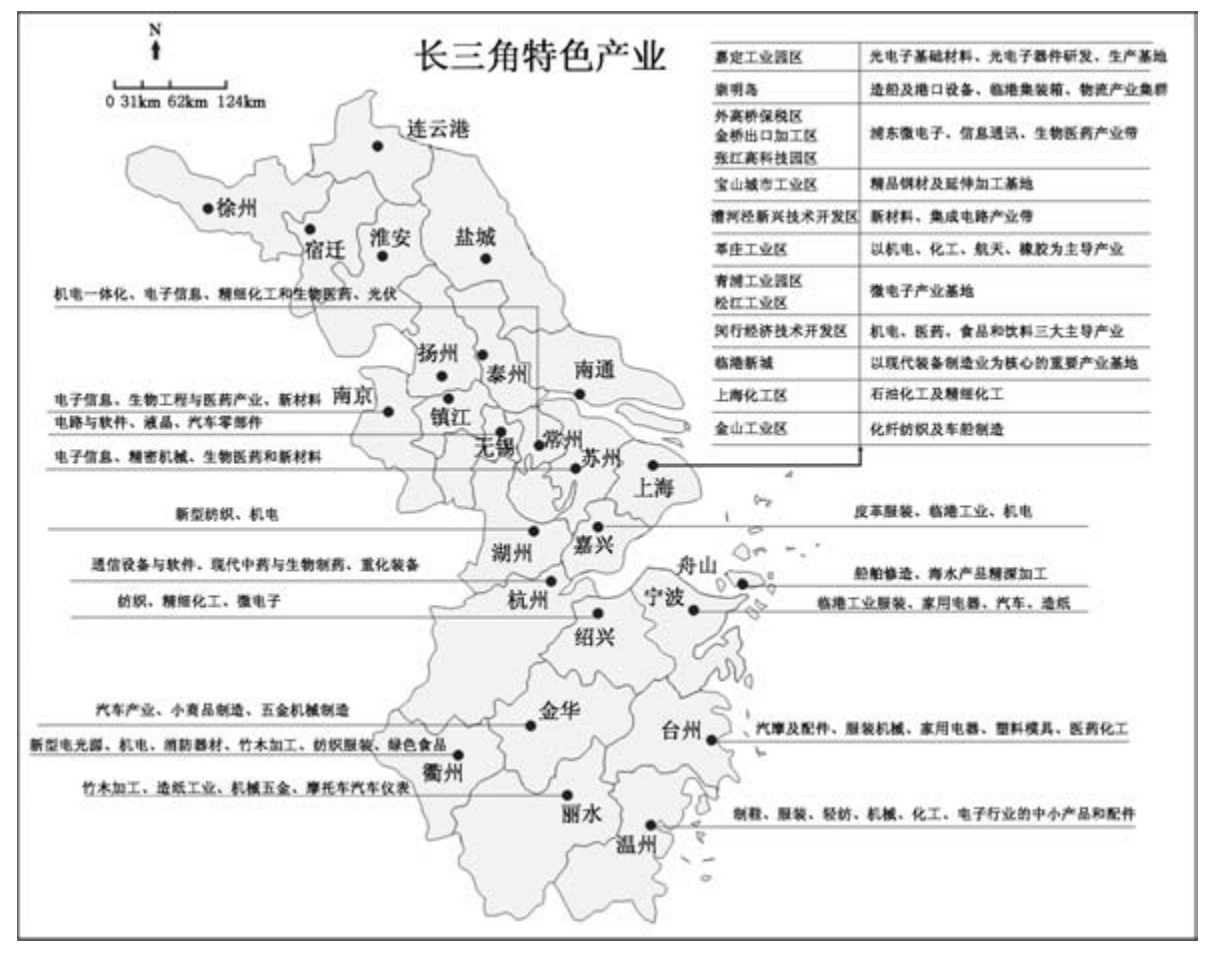

苏浙沪共有各类国家级开发区37家,占全国170家的21.8%,其中,高新区8家,占全国56家的1/7;经济技术开发区15家,占全国67家的1/5;出口加工区24家,占全国60家的2/5;保税区3家,占全国13家的1/4;风景旅游区3家,占全国13家的1/4;其他国家级开发区12家,占全国42家的2/7。另有全国唯一的金融贸易区陆家嘴和21个省级高新技术开发区。其中,上海已经基本形成了电子、精品钢铁、汽车、石化、造船、装备制造六大产业基地和“1+3+9”工业园区的格局,鲜明的区位优势、创新体系、产业特色和集聚效应日渐显现,工业园区能级不断提升。园区经济正有力地支撑着长江三角洲地区主导产业和特色产业的发展(见表4-2、图4-1)。

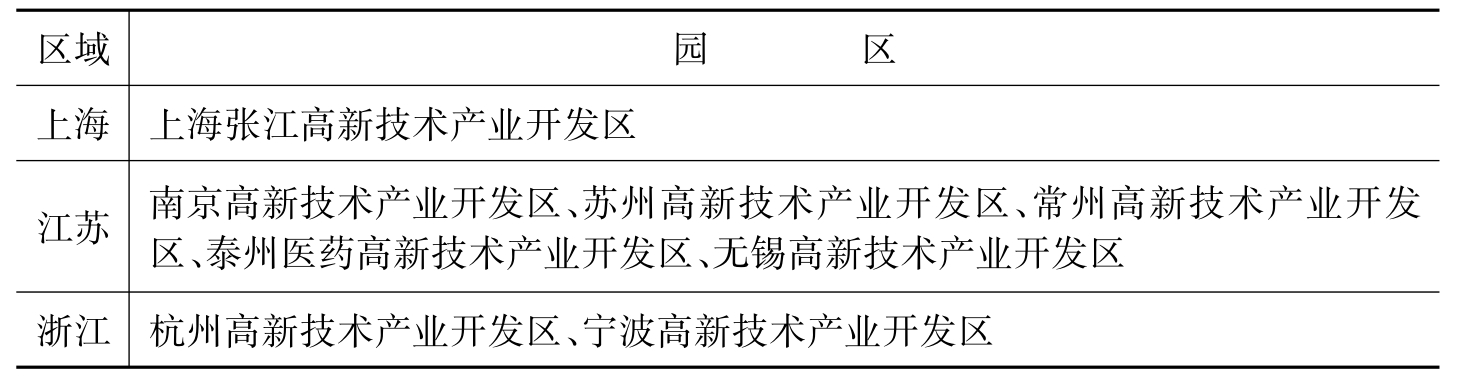

表4-1 长江三角洲地区主导产业分布情况

资料来源:《长江三角洲产业地图2007》。

表4-2 长江三角洲地区高新技术产业园区分布情况

资料来源:根据中国开发区网网站资料整理。

图4-1 长江三角洲特色产业图

(三)“产学研”合作方兴未艾,不断向全方位、宽领域深化拓展

“产学研”合作是科研、教育、生产不同社会分工系统在功能与资源优势上的协调与集成化。产学研合作的动因在于:一是区域共同利益的有力驱动;二是经济与科技两大体制改革的潜能释放;三是政府、高校、科研院所、企业各方的共同需要。

由于长江三角洲地区中小企业研发的能力普遍弱小,缺乏新的能满足市场需要的产品,因而对新技术的需求旺盛,与高校及科研院所之间的“产学研”合作日显密切。在各方利益驱使和区域创新系统建设内在需求的推动中,长江三角洲地区区域产学研合作方兴未艾,不断向全方位、宽领域深化拓展,通过多种模式和途径开展:一是政府科技管理职能不断强化,管理手段日趋多样化;二是以市场和重大项目为主导,高校、科研院所与企业开展联合攻关;三是以人才为载体,促进企业和高校、科研院所之间的资源共享和知识流动;四是通过高校与科研院所的转型与转制,加紧科技与经济的结合,提高科技资源的利用效率。

(四)技术交易市场日趋成熟,科技中介服务日趋活跃

技术市场和技术产权交易市场是各技术要素流通的平台,也是科技合作和技术转移市场化运作的重要基础。

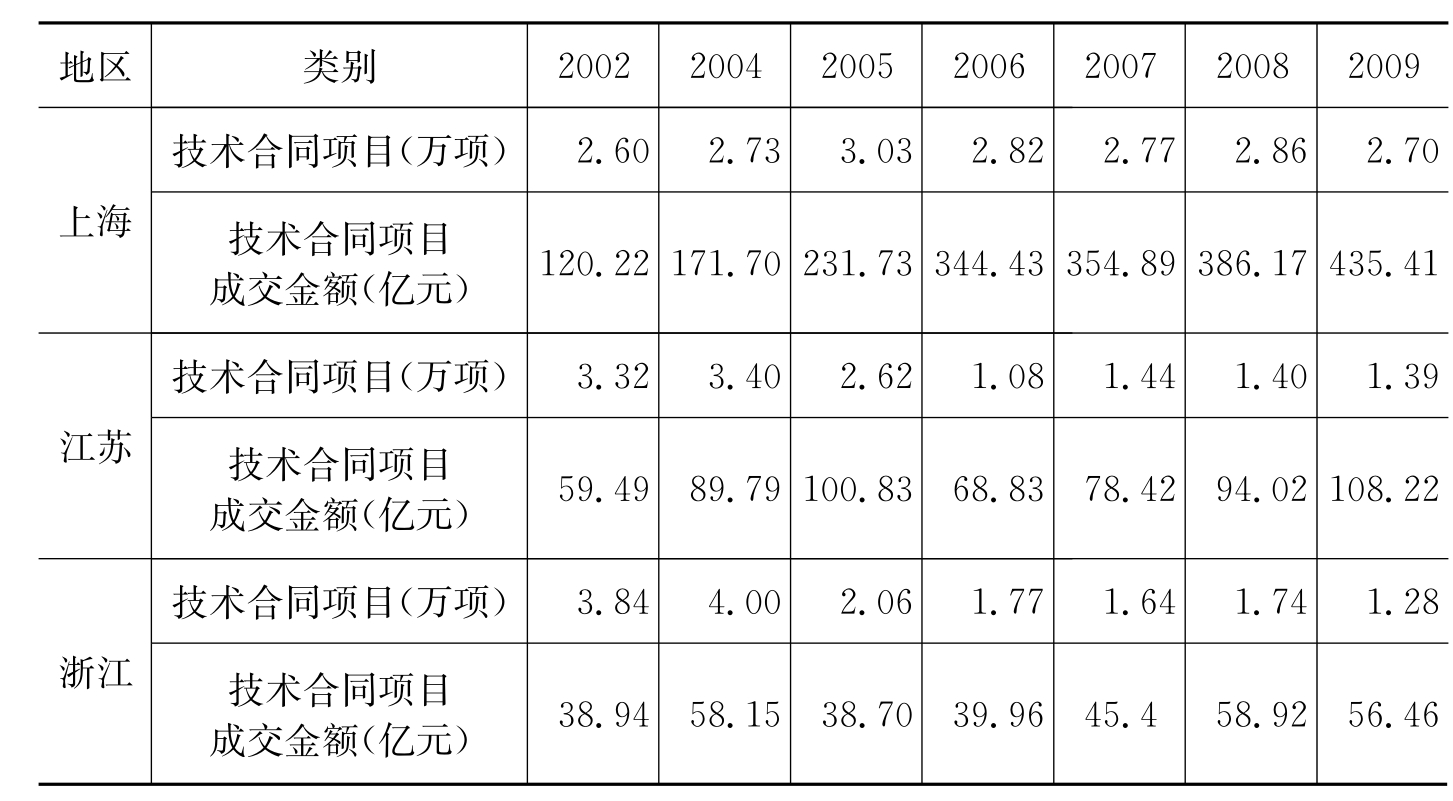

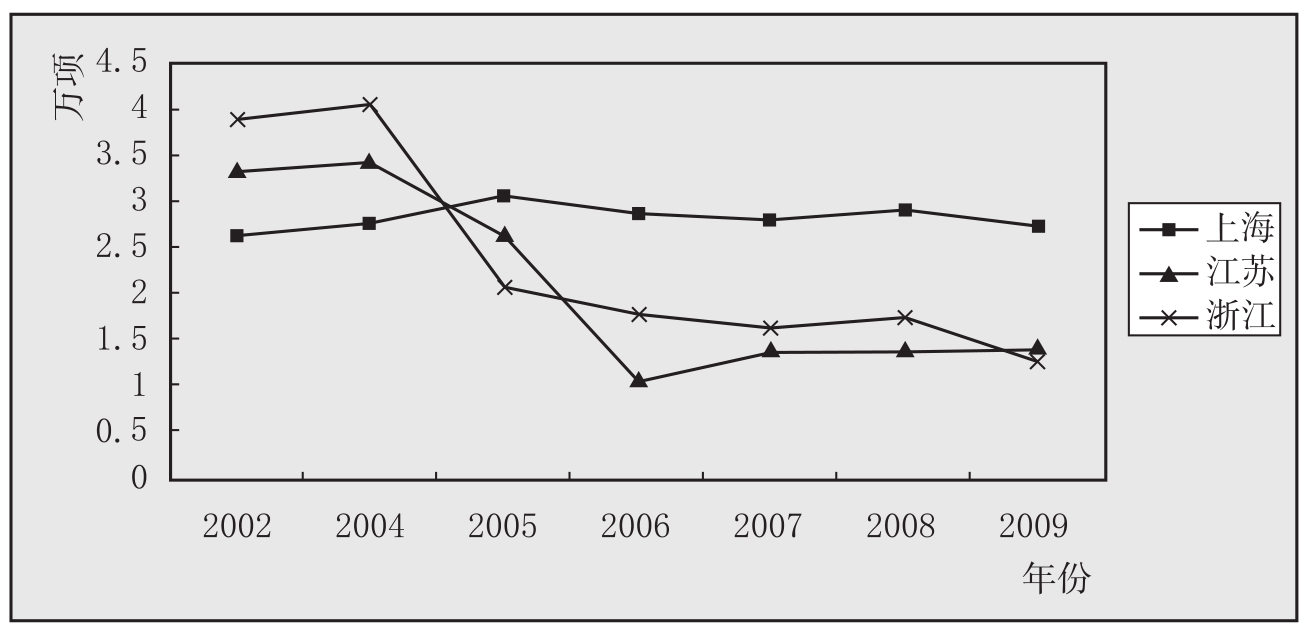

2009年,江苏省共签订技术合同1.39万项,其中科技项目出让方以科研机构为主,买方市场以企业为主。2009年,浙江省技术合同项目成交金额达56.46亿元,自2002年起年均增长率达5.45%。上海技术市场交易金额已连续七年以两位数以上的速度增长,2009年经认定登记的交易项目达2.70万项,成交金额为435.41亿元,同比上升了12.75%,技术服务全国、辐射长江三角洲地区的能力不断提高(见表4-3、图4-2、图4-3)。

表4-3 2002—2009年沪苏浙技术市场交易情况

数据来源:《中国统计年鉴2010》、《中国科技统计年鉴2010》。

图4-2 2002—2009年沪苏浙技术合同项目数

图4-3 2002—2009年沪苏浙技术合同项目成交金额

(五)科技人才荟萃,人才流动自由化

知识经济时代,人力资本要素是经济发展中最具创造性的要素。长江三角洲地区作为经济发展的先行地区,其活力对人才的吸引力与日俱增,大批海外归国人员和各地高素质人才涌入长江三角洲地区。与此同时,区域内城市间的人才合作项目层出不穷。

近几年来,长江三角洲地区大力发展交通,先后投入巨资建设沪杭甬高速公路,以及直接接轨上海浦东国际机场的杭浦高速,首条真正意义上贯穿长江三角洲地区的申苏浙皖高速等;杭州湾跨海大桥的通车,更是进一步加强了长江三角洲地区的交通联系,在客观条件上为人才的交流提供了便捷。始自20世纪80年代的“星期天工程师”现象便是长江三角洲地区人才资源共享的最好实例。

(六)经济全球化和产业结构调整背景下展开的区域科技合作

全球经济融合的大背景迫使各区域联合起来在多领域进行合作,不断增强自身经济实力。长江三角洲地区出于自身综合竞争力提升的迫切需求,在区域内部加快了科技经济一体化的进程,展开了一系列旨在提升区域创新能力的科技合作,主要体现在三个方面:一是伴随产业的梯度推移而产生的科技合作;二是跨国公司的区域布局所引发的产业转移与科技合作;三是三地联合打造区域优势产业集群和产业群落所引发的产业转移与科技合作。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。