5.2.2 苏浙沪可持续发展与中国平均水平比较

一个地区在国家可持续发展中的地位可以有很多种不同的衡量方法,这里选用比较实用而且简单的相对资源承载力的方法。

(一)方法简介

资源承载力是一个国家或地区资源的数量和质量对该空间内人口的基本生存和发展的支撑能力。从属性上看,资源可以分为自然资源和社会资源,而可持续发展是由自然—社会—经济系统组成的复合生态系统。考虑到数据的易得性和横向、纵向的易比性,本文以自然资源和经济资源为研究对象,选取耕地面积和GDP作为主要分析对象。相对资源承载力以比研究区更大的一个或数个参照区作为对比标准,根据参照区的人均资源的拥有量或消费量、研究区域的资源存量,计算出研究区域的各类相对资源承载力。具体计算公式如下:

相对资源(土地资源)承载力

Crl=IlQl (1)

其中:Il=QP0/Ql0;

Crl——相对土地资源承载力;

Il——土地资源承载指数;

Ql——研究区耕地面积;

QP0——参照区人口数量;

Ql0——参照区耕地面积。

相对经济资源承载力

Cre=IeQe (2)

其中:Ie=QP0/Qe0;

Cre——相对经济资源承载力;

Ie——经济资源承载指数;

Qe——研究区国内生产总值;

QP0——参照区人口数量;

Qe0——参照区国内生产总值。

综合承载力

Cs=WlCrl+WeCre(3)

其中:Wl、We分别为相对自然资源和相对经济资源承载力的权重,考虑到长江三角洲的具体情况,在此我们假设Wl=We;则上式变成:

Cs=(Crl+Cre)/2 (4)

(二)计算及结果分析

根据上述资源承载力的分析思路和计算方法,以全国为参照区(见表5-1)1986—2008年苏浙沪的相对资源承载力及演化过程见表5-1及图5-5。

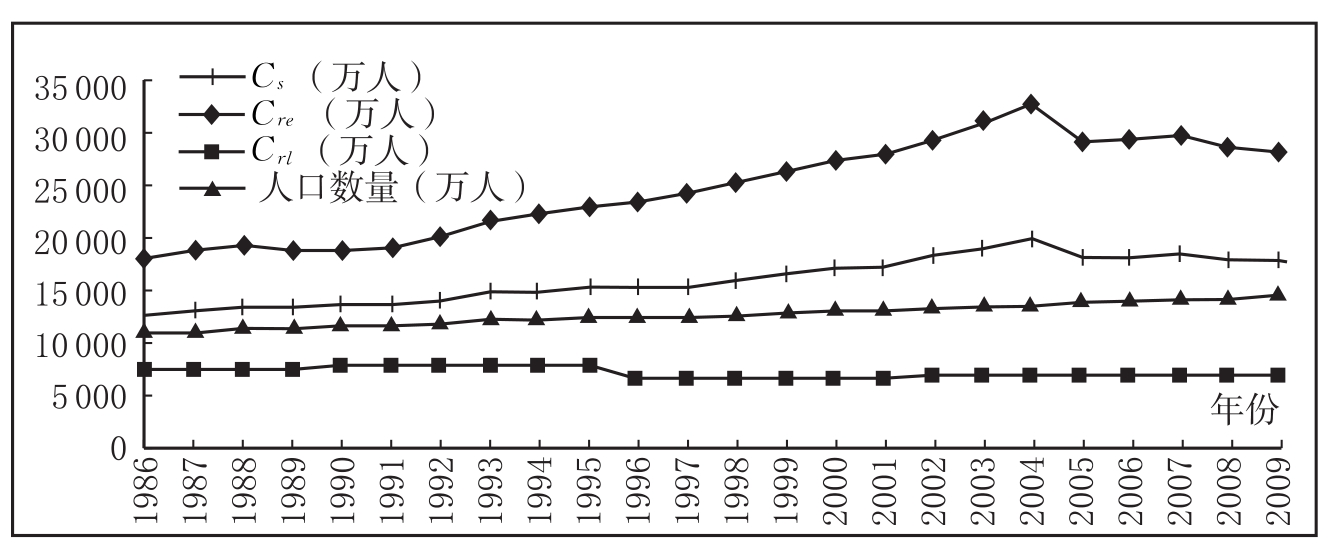

图5-5 1986—2009年苏浙沪实际人口与相对资源承载力变化过程

表5-1 1986—2008年全国耕地、经济和人口基本数据及其承载人口指数

数据来源:中国历年统计年鉴和苏浙沪历年统计年鉴。

承载状态有三种类型:(1)超载——实际人口数量(P)大于可承载人口数量(Cs);(2)富余——实际人口数量(P)小于可承载人口数量(Cs);(3)临界——实际人口数量(P)等于可承载人口数量(Cs)。

从表5-2和图5-5可以看出:

——由相对经济资源承载力远远大于相对资源(土地资源)承载力可见,经济资源对苏浙沪人口综合承载力的贡献大大超过了土地资源的贡献;

——1986—2009年,苏浙沪综合承载力均大于实际人口数量,处于人口富余状态,这主要是由于相对经济资源承载力迅速提高的结果;

——1986—2004年相对经济资源承载力大幅上升,2005年有所下降,但以后基本保持稳定;

——自2005年始,长江三角洲地区经济增长速度放慢导致综合承载力下降,这一方面是由于国家其他地区经济相对发展迅速,另一方面也是长江三角洲地区遇到资源困境的必然体现。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。