第二节 清末民国苏州社会变革与苏州汪氏商业经营的近代转向

一、汪氏商人组织的近代转向

(一)汪氏商人组织:由会馆、公所到商会

1.会馆、公所中的苏州汪氏

在前文中我们曾对汪氏商人所从事各行业的情况作了考察,其业无所不居,在苏州商界的势力和影响也很大。而这些汪氏商人也都加入到各行业的商人团体组织中,他们与这些组织的发展变迁可谓休戚相关。

汪氏商人所加入的商人团体有很多种,有业缘性质的,有血缘性质的,也有兼业缘和血缘性质的。关于诸多工商团体种类的划分历来都是学界争论的话题,基本上可分为三派,一派认为将其分为商业性团体和手工业性团体,一派认为将其分为同乡团体和同业团体,而台湾学者邱澎生认为应该将其分为自发性、常设性和合法性团体三类。(41)以上说法各有千秋,在此笔者不多作评说,但不管如何对这些商人团体进行划分,都是为了便于我们对其进行研究。本书不对诸多工商团体进行分类,但并不妨碍我们对其进行考察。

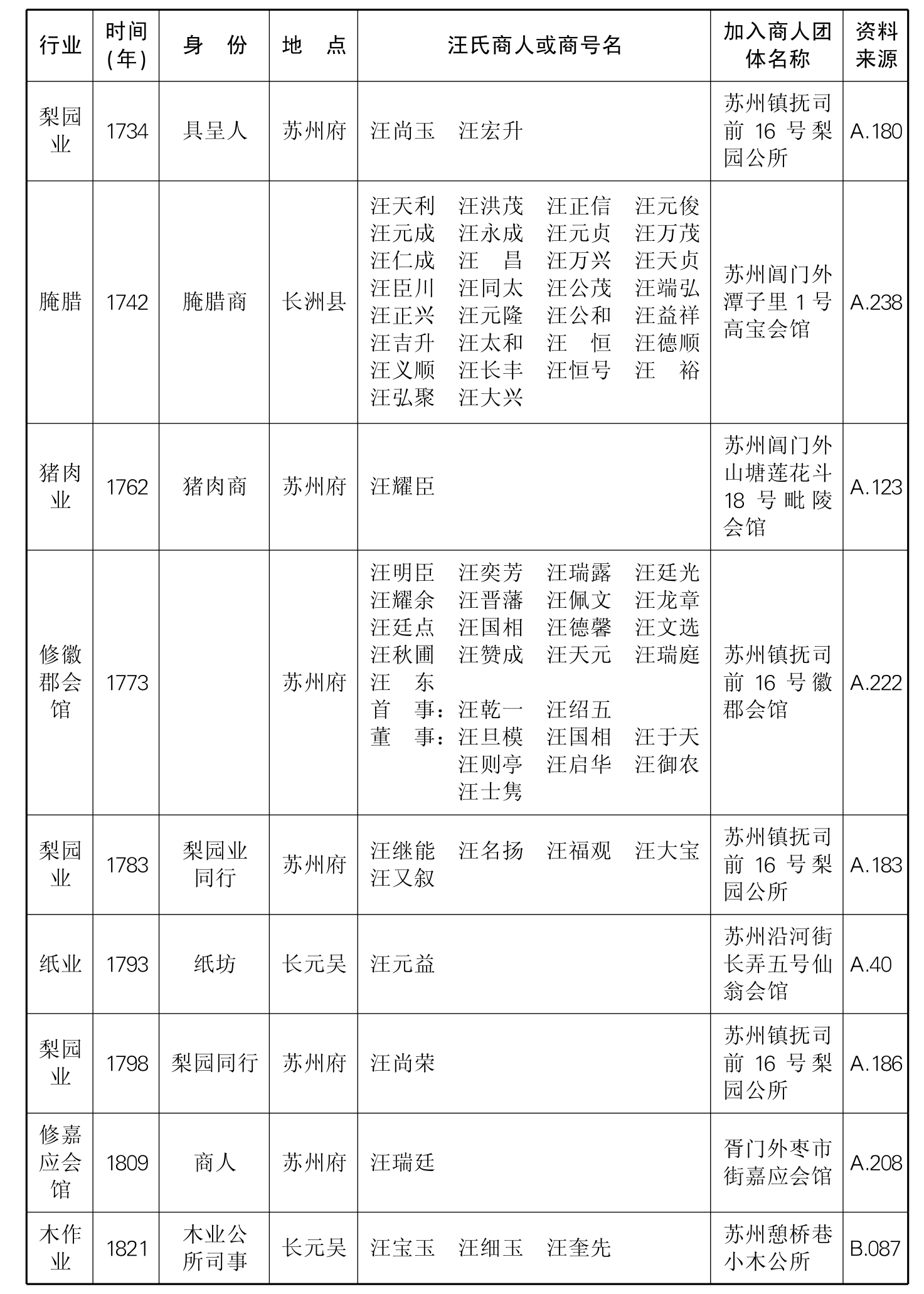

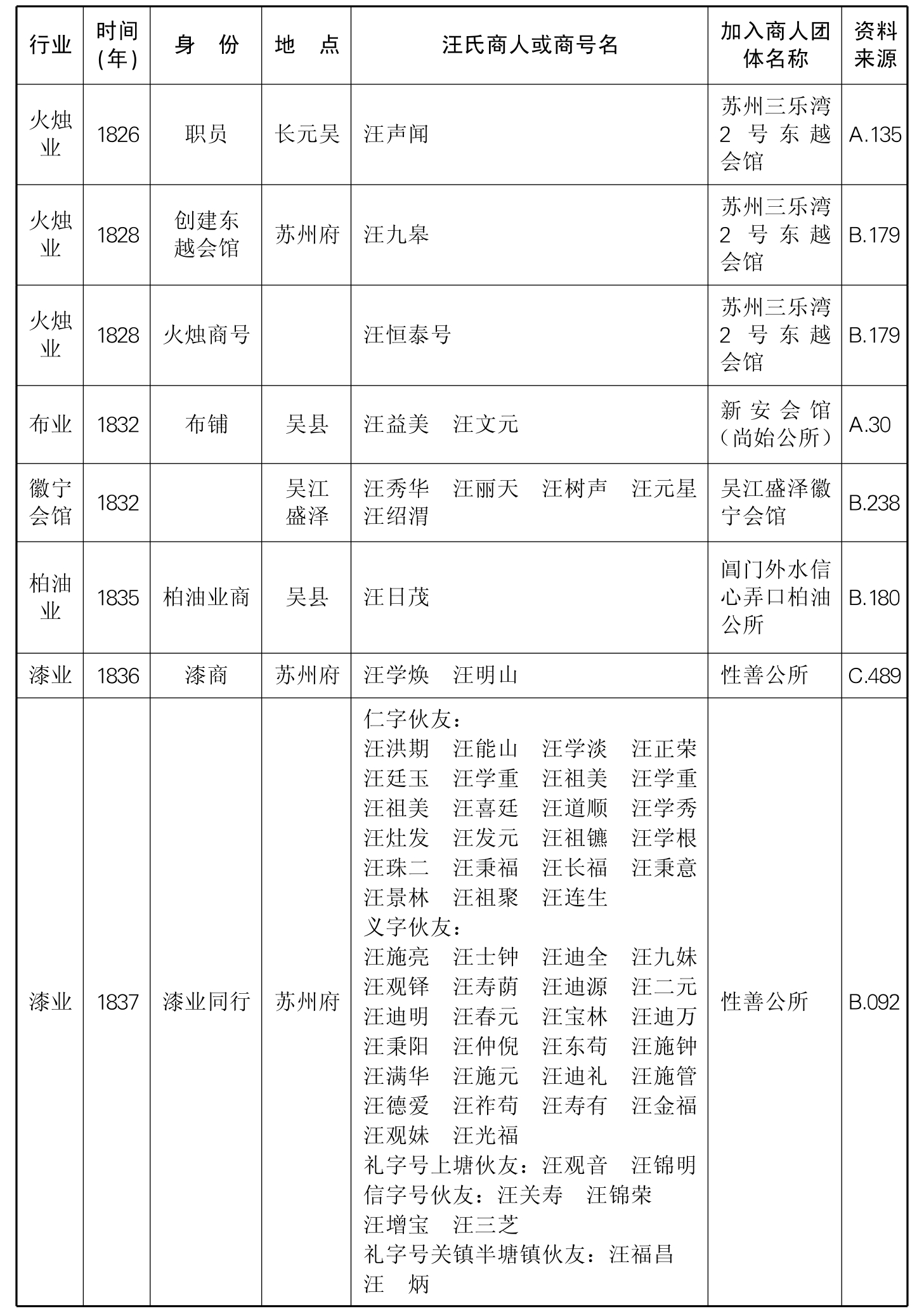

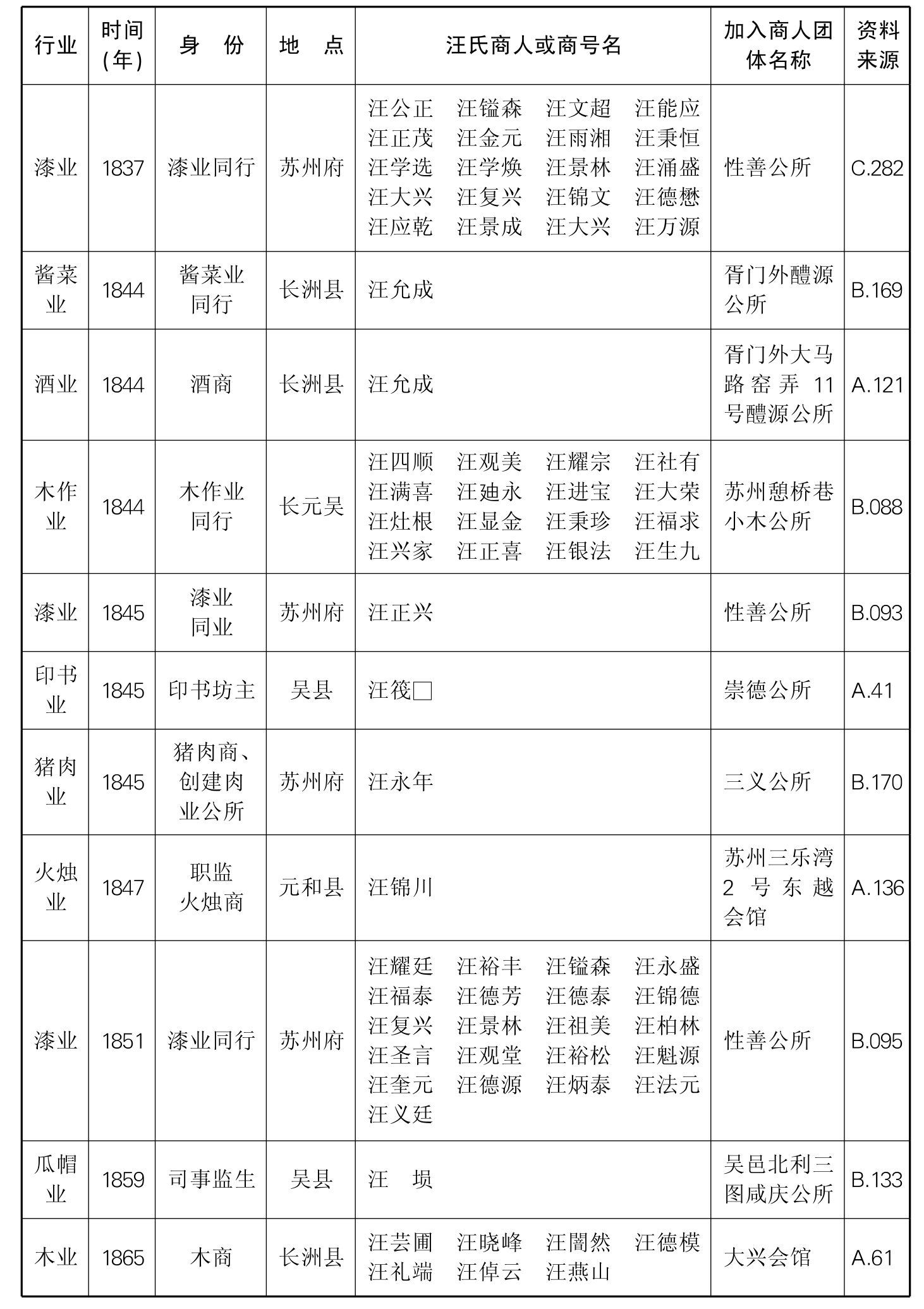

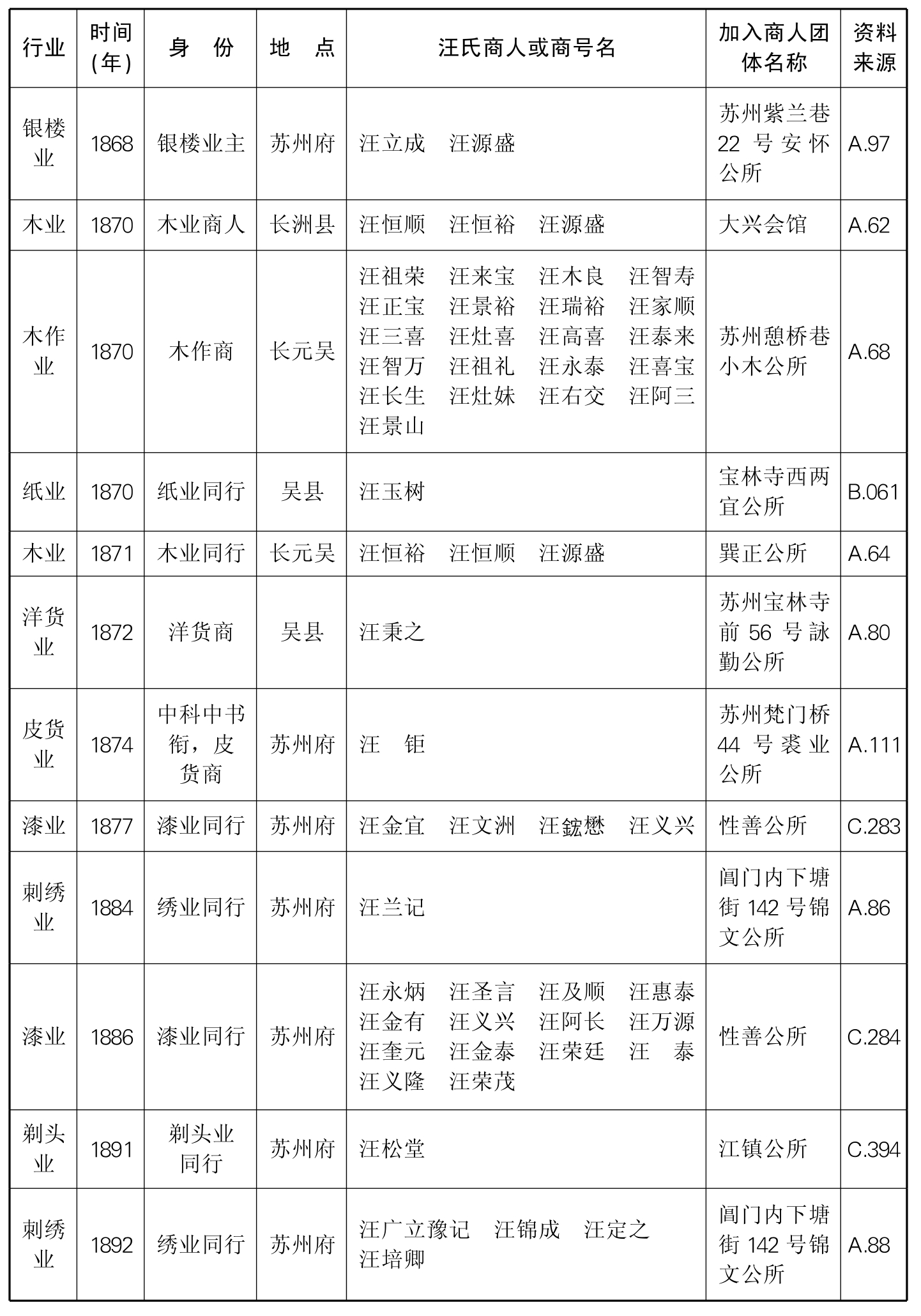

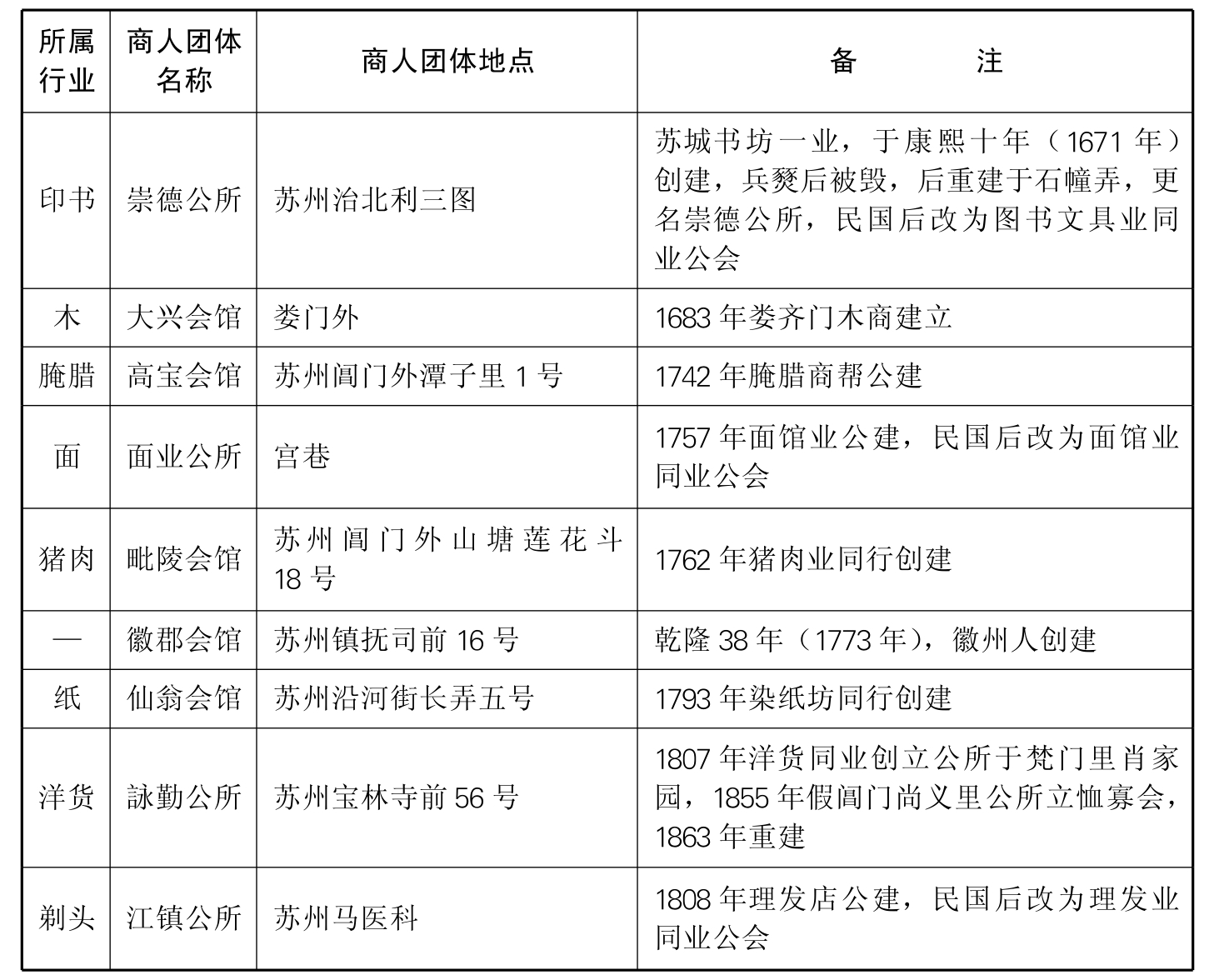

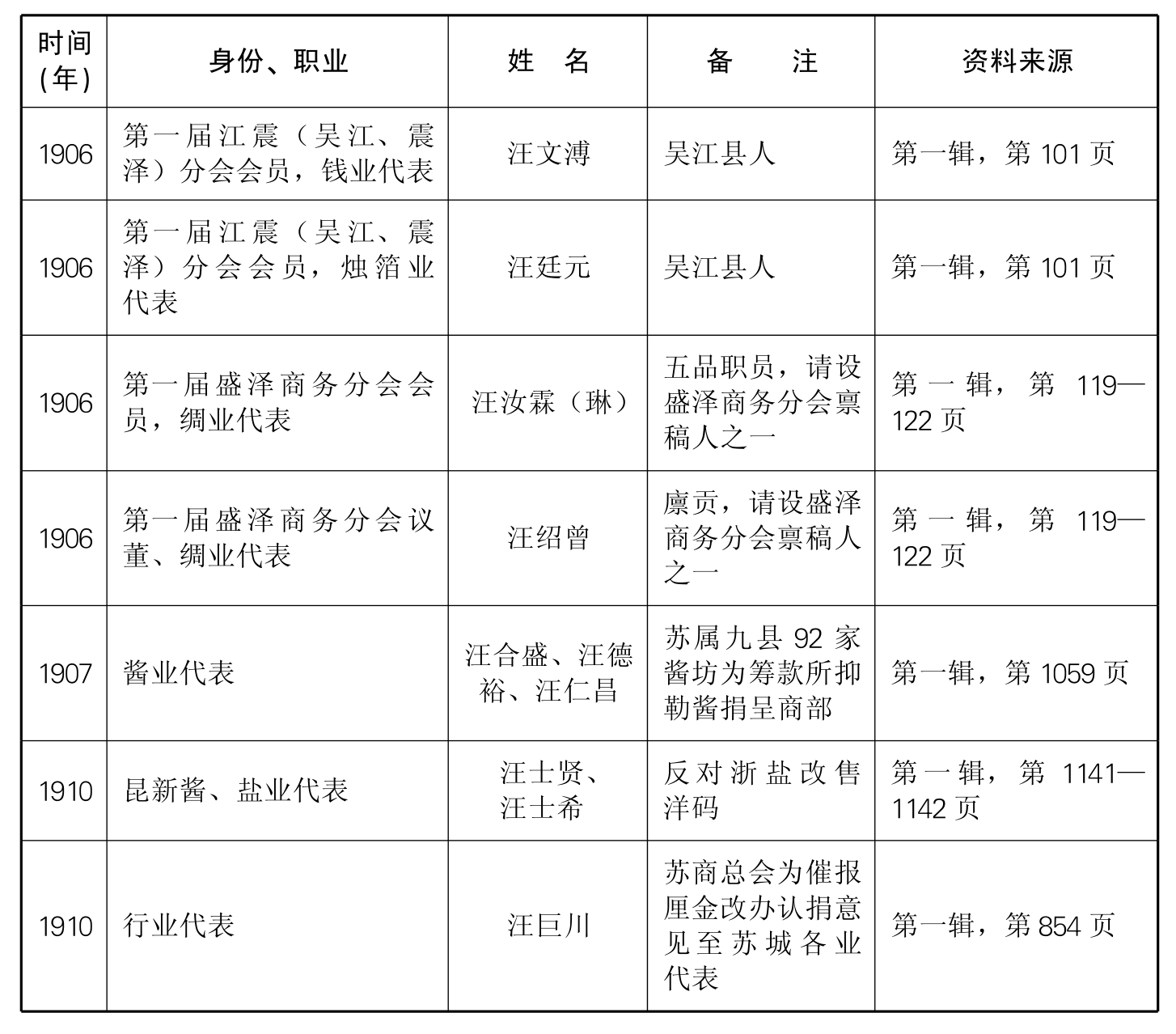

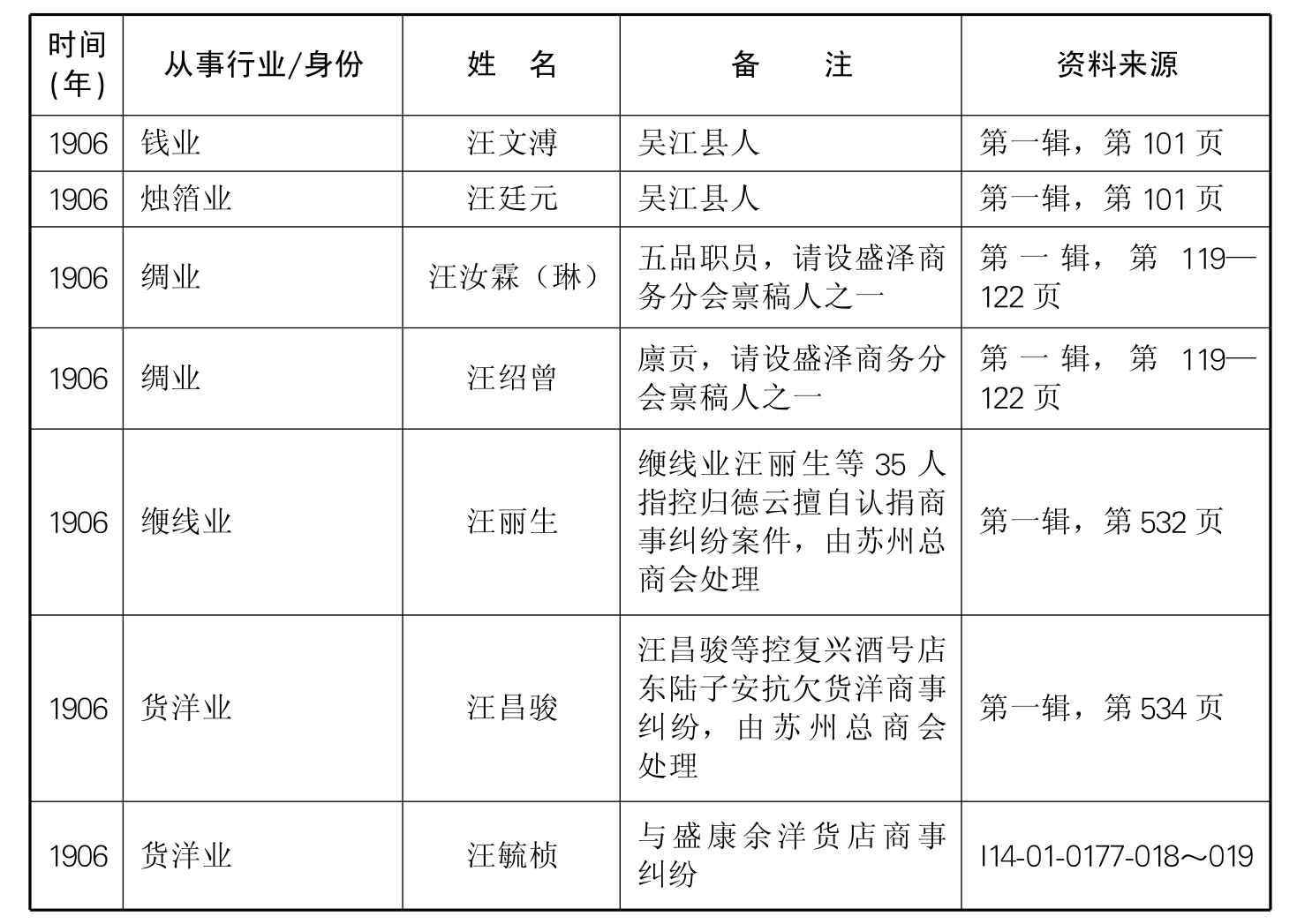

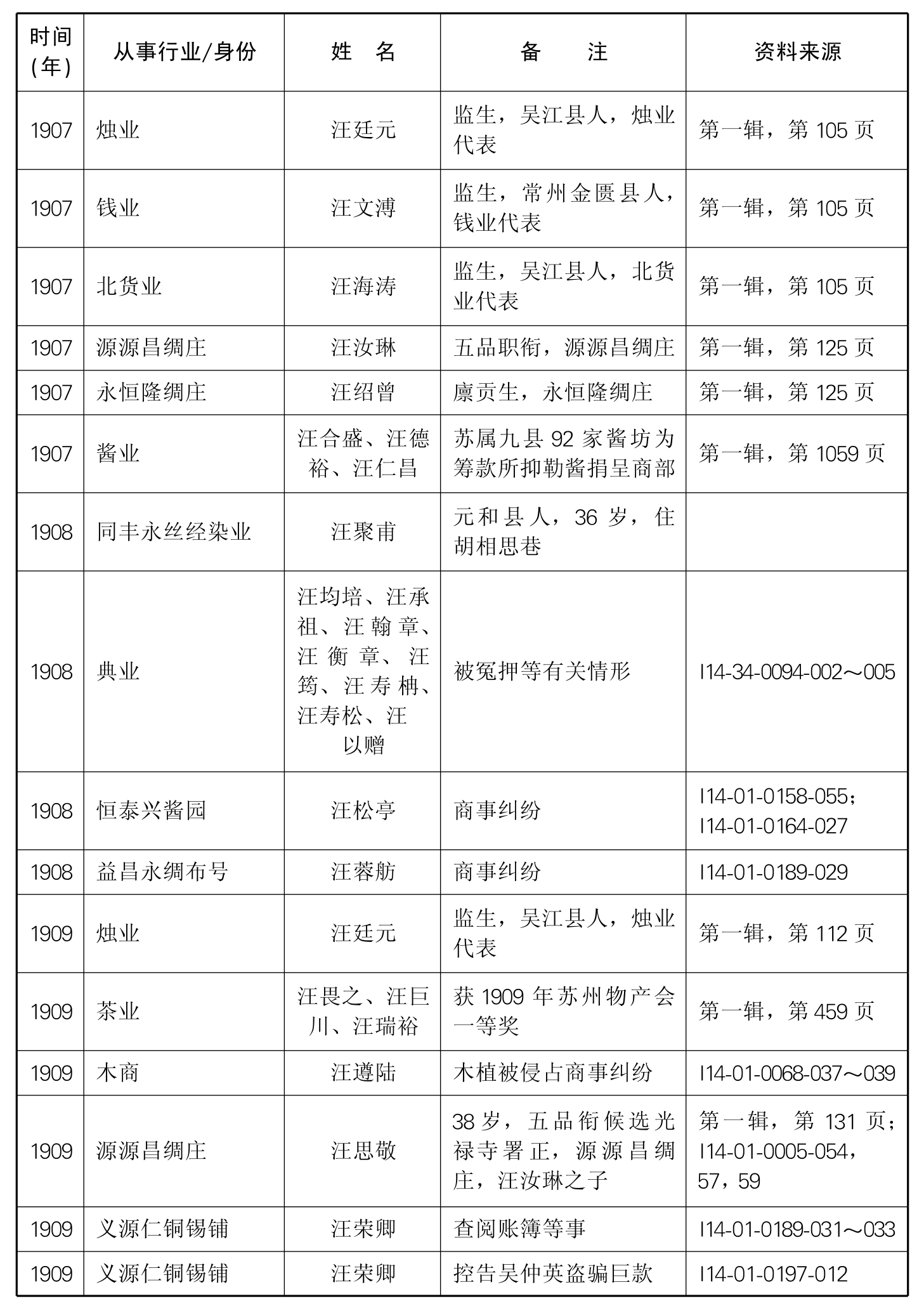

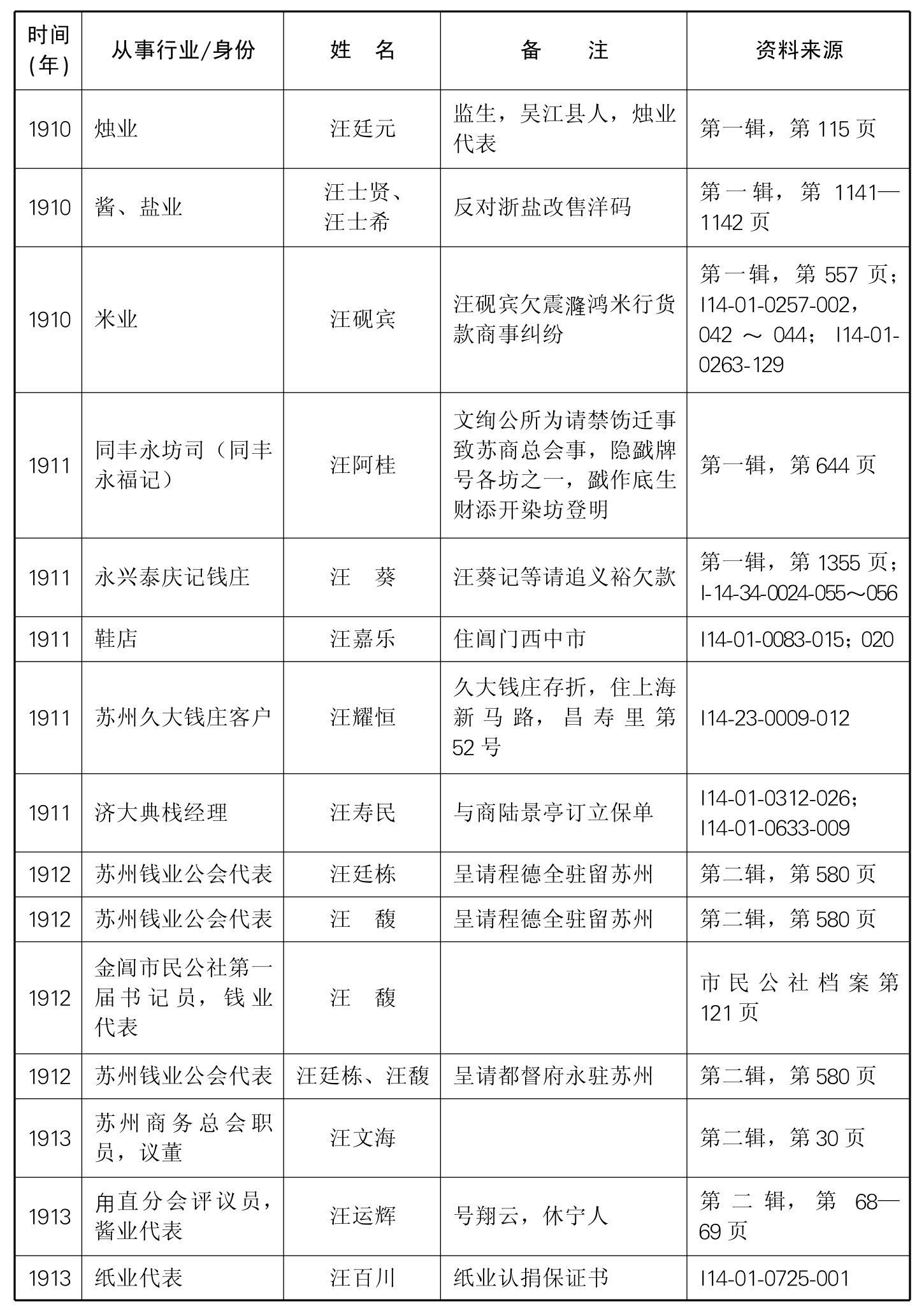

根据各种档案、碑刻等资料的记载,我们将汪氏商人参加的各种商人团体辑录如下:

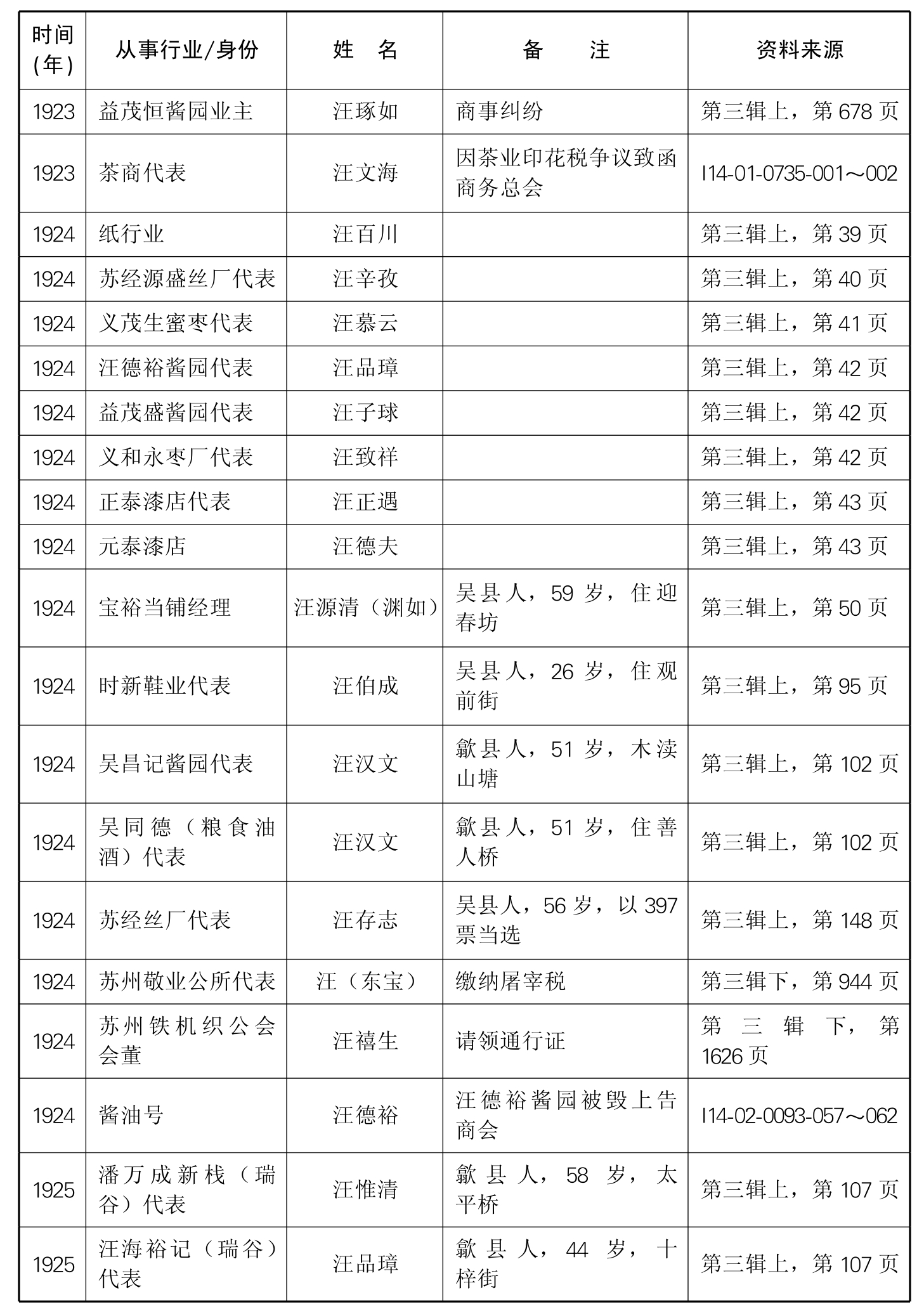

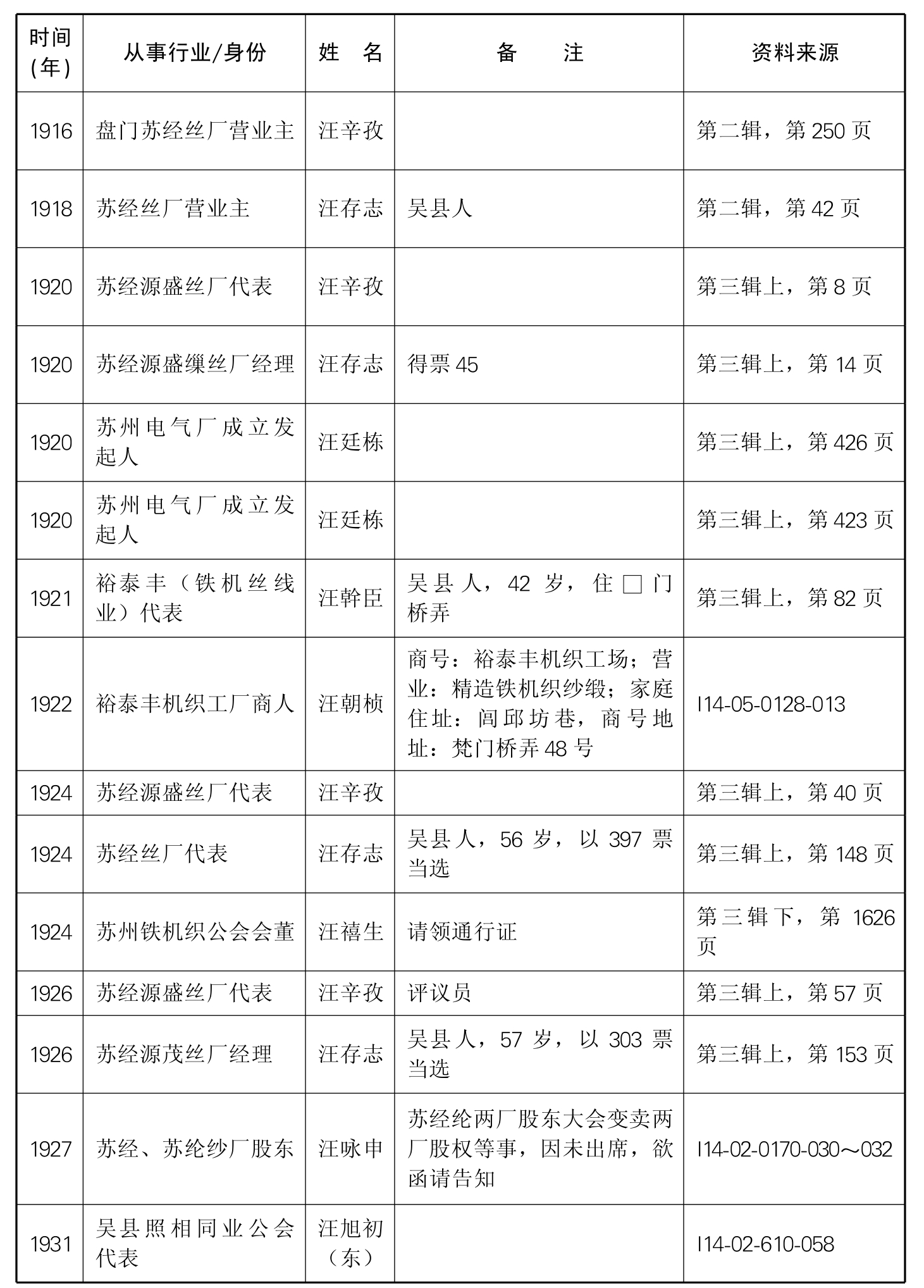

表2-4 汪氏商人参加商人团体统计表一

(续表)

(续表)

(续表)

(续表)

说明:资料来源中,A.代表《江苏省明清以来碑刻资料选集》,B.代表《明清苏州工商业碑刻集》,C.代表《明清以来苏州社会史碑刻集》。

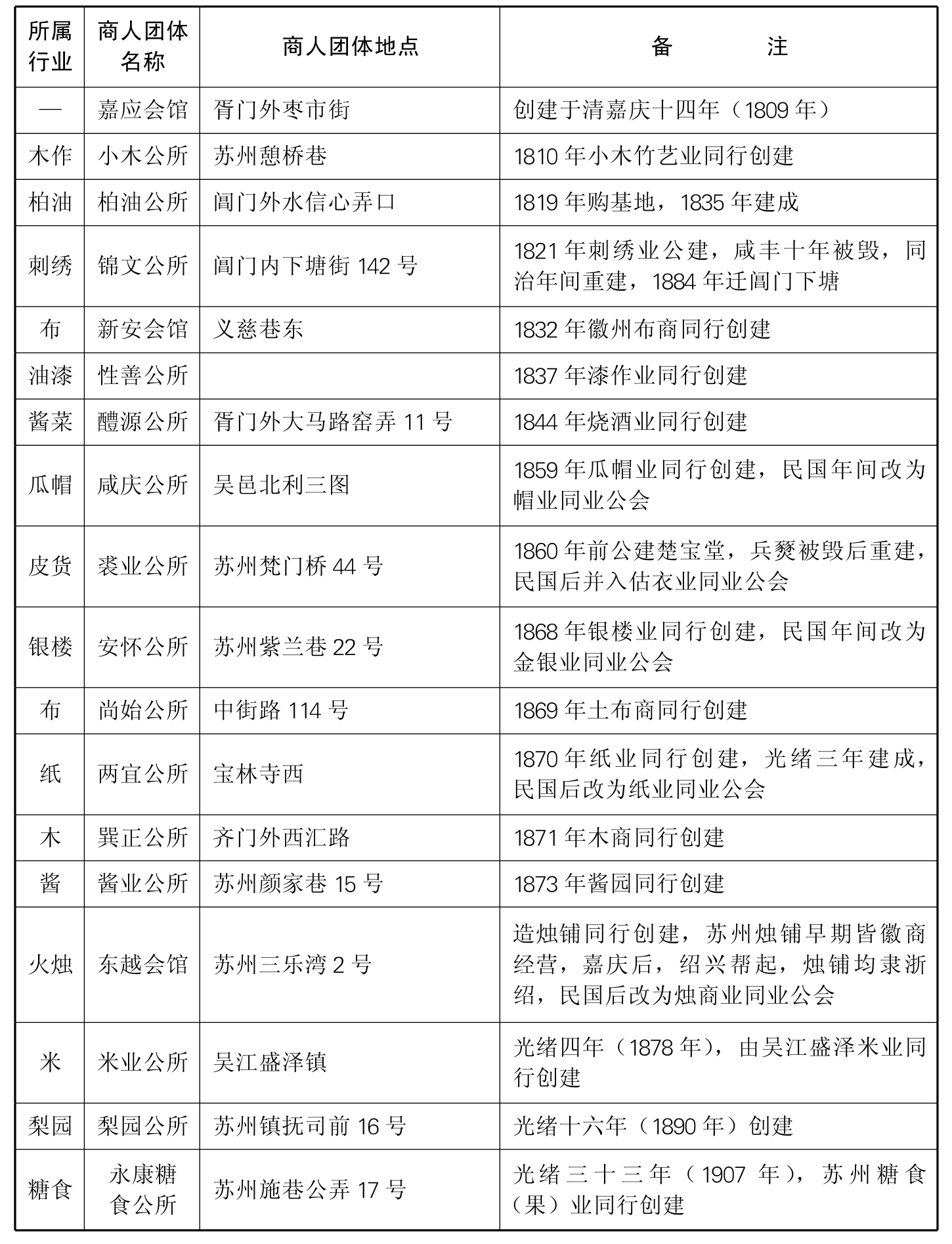

根据以上辑录的资料并结合前人的研究成果,制作下表:

表2-5 汪氏加入商人团体统计表二

(续表)

由上表可以得知,在商会成立前,汪氏加入的商人团体共27种,而这仅是从目前遗存下来的有限史料中统计出的结果。从之前对汪氏商人在苏州商界势力的考察中获知,汪氏在苏州商业经营上始终表现得较为出色,而在诸多支派的汪氏中,吴趋汪氏则是其中势力最大的一支,而山塘汪氏、娄门汪氏、东花桥巷汪氏等也均有一席之地,这一点在他们所加入的商人团体以及在诸多团体组织中发挥的作用上可以得到充分证明。举例来说,首先看布业的尚始公所,A.30碑中出现“汪益美、汪文元”二人包括B.092出现的汪士钟都属于山塘汪氏。汪益美其人在前文中曾作过详细考察,其“益美布”已成为驰名大江南北的著名品牌,可见山塘汪氏在布业尚始公所中的地位应属首屈一指。至于吴趋汪氏在该尚始公所中的地位我们可从其他的碑如A.22、A.23、A.24、A.25等中看出。实际上,他们在团体组织中的地位与其在该行业的势力是一致的。再来看木业的大兴会馆、巽正公所和小木公所,这是木业同行在不同的时期所建立的三个同业组织,其中大兴会馆和巽正公所加入的商人群体都是木商,而小木公所则是木作业商人,在这三个商人团体中,吴趋汪氏也占有一席之地,A.61中出现的汪倬云,则是87世老四房支的,A.62、A.64碑中出现的汪恒裕、汪恒顺是吴趋汪氏第89世老四房支,他们三人都曾加入木行业的大兴会馆,且以重建者的身份出现,而汪恒裕、汪恒顺同时加入木行业的巽正公所,且作为该公所中经费管理以及办善举等重大事务的管理者身份出现,B.088中出现的汪大荣,A.68中出现的汪泰来均是86世老二房的,B.088中的汪耀宗是88世老四房明衡公支的,他们加入的是小木公所,也是以重建公所者的身份出现,小木公所是1810年小木竹艺业公建,B.087碑文记载的正是小木公所创建的情况,其中汪宝玉、汪细玉、汪奎先三人既是创建者又是公所的司事,虽然这三人在族谱中未能找到,但根据B.088碑中显示的吴趋汪氏成员多人来推断,他们当中肯定会有吴趋汪氏的,因为这两块碑相差时间34年,后面的一块碑中出现的人应该是前面碑文中出现的人的子侄辈,而他们的商业经营往往带有家族性,这在苏州商会档案中同样可以得到明证(详于后文)。再来看漆业性善公所,B.095中出现的汪耀廷是88世老四房湘泉公支长房的,以漆业性善公所创建者身份出现,B.092中出现的汪福昌,是89世老四房支,汪炳89世老四房支,作为漆业性善公所重建者的礼字号关镇半塘镇伙友身份出现。另外,从B.092碑中还可以发现汪士钟、汪学重、汪学秀、汪学根等,汪士钟我们在前文中做过考察,而汪学重、汪学秀、汪学根三人则是与前文中提到的汪学源是一支的,即苏州东花桥巷汪氏。可见,苏州漆业被吴趋汪氏、苏州东花桥巷汪氏、山塘汪氏等家族共同掌握,也可以看出,这些不同的汪氏家族在商业经营中是相互支持、共同发展的,并一起支配着苏州漆业的发展。B.133碑中的汪埙是吴趋汪氏89世老四房支成员,作为瓜帽业公所司事身份出现,且是该行业向官府呈报移建咸庆公所重整善举代表,由此可见其在该行业中的地位。A.222碑中出现的汪东则属于娄门汪氏,汪东其人我们将在后文中加以分析。至于其他汪氏,由于缺乏完备的族谱资料,无法对其作一一考察。

近世前期商人的组织经历了由亲缘、地缘到业缘的发展。鸦片战争以后,商人的组织仍是旧式的会馆与行会。(42)但是,随着国门的洞开以及由此引起的中国社会经济的一系列深刻变化,旧式商人组织的结构和功能也在悄悄地发生变化。变化之一是地缘性会馆的减少和业缘性行会(也含同乡暨同业的行会)的增加;变化之二是与对外贸易相关的行会大量兴起;变化之三是行会内部的成员由旧式工商业者的单一结构向新旧工商业者混合的二元结构转化;变化之四是行会的组织规模随行业的发展而不断扩大;变化之五是旧行规的日渐瓦解。这五个方面的变化显示了旧式商人组织正在逐步向适应对外经济往来和本国资本主义经济发展需要的方向转化。但是,行会无论发生多么巨大的变化,他们毕竟仅为一种行业性组织,在组织形式以同业者为主要成员,其基本功能也仅仅局限在协调同行间的关系、保护同业的利益、促进同业间的联系与交流,这就决定了行会对新的资本主义因素的容纳是有限的。近世后期,尤其是甲午战争后,世界资本主义进入帝国主义阶段,他们先后取得在华投资设厂、筑路开矿等权利,加紧对华资本输出。面对似如潮涌的外国商品的竞争,本国工商业者越发感到力不从心,更觉得势孤力单,由此逐步认识到原有的传统行会组织已无法起到保护自己的作用,因此,他们希望彻底打破原有行帮的鸿沟壁垒,联络各业力量以与外商抗争。因此,工商业者开始有了一个共识:必须汇集工商各界力量,加强团结,“提纲挈领,保卫维持,俾商务日有进步者,实为商品之赖”,(43)商会便应运而生。(44)苏州作为明清时期江南的经济中心,往往得风气之先,走在社会变迁的最前沿,苏州商会的成立正是这一情形的反映。苏州汪氏家族作为苏州的商业劲旅,在这一社会变迁中的命运又如何呢?

2.商会、同业公会中的苏州汪氏

(1)商会中的汪氏

商会的成立是中国资产阶级形成的标志。这一组织的形成是一个由行会到集成行会发展而来的自然进程,它与资本主义新式企业的发展以及商人心理的整合是同步的。晚清新政加快了这一经济发展的自然进程。“政府鉴于商战不利,惧将无以自存于生计竞争之世也,于是创立商部”。此后,商会在全国各地迅速发展起来。早期商会除了一小部分是由集成行会转变而来之外,绝大多数是由会馆、公所直接转变而来的,这就决定了中国商会的一个重要特征———以行帮组织作为基础和支柱。(45)

光绪三十一年五月十八日(1905年6月20日),以五品翰林院编修王同愈、侍读衔内阁中书尤先甲、三品衔户部郎中张履谦等为首的苏州绅商首次向清廷商部呈送“说贴”,禀请为苏州省城创设苏州商务总会。仅隔十日,即1905年6月30日,苏州绅商又迫不及待地向商部递交了一份正式呈稿,内中对设会苏州的重要性和迫切性作了详细补充。这份呈稿上具名的发起人有王同愈、尤先甲、张履谦、潘祖谦、彭福孙等人。光绪三十一年六月十五(1905年7月17日),清政府商部正式行文批准在苏州创设商务总会,10月6日苏州商务总会于赛儿巷七襄公所内召开了成立大会,正式宣告了苏州商会的成立。根据马敏、朱英的研究,苏州商会的组织系统分三大块:第一、本体系统———总会、分会、分所;第二、从属系统———苏商体育会和市民公社;第三、协作系统:商会与其他新式社团,如自治调查研究会,部分行业公所等。(46)而在这一系统中,苏州汪氏的商人们如何参与其中的,下面我们根据遗存下来的珍贵档案资料,试作考察。

a.商会本体系统中的汪氏

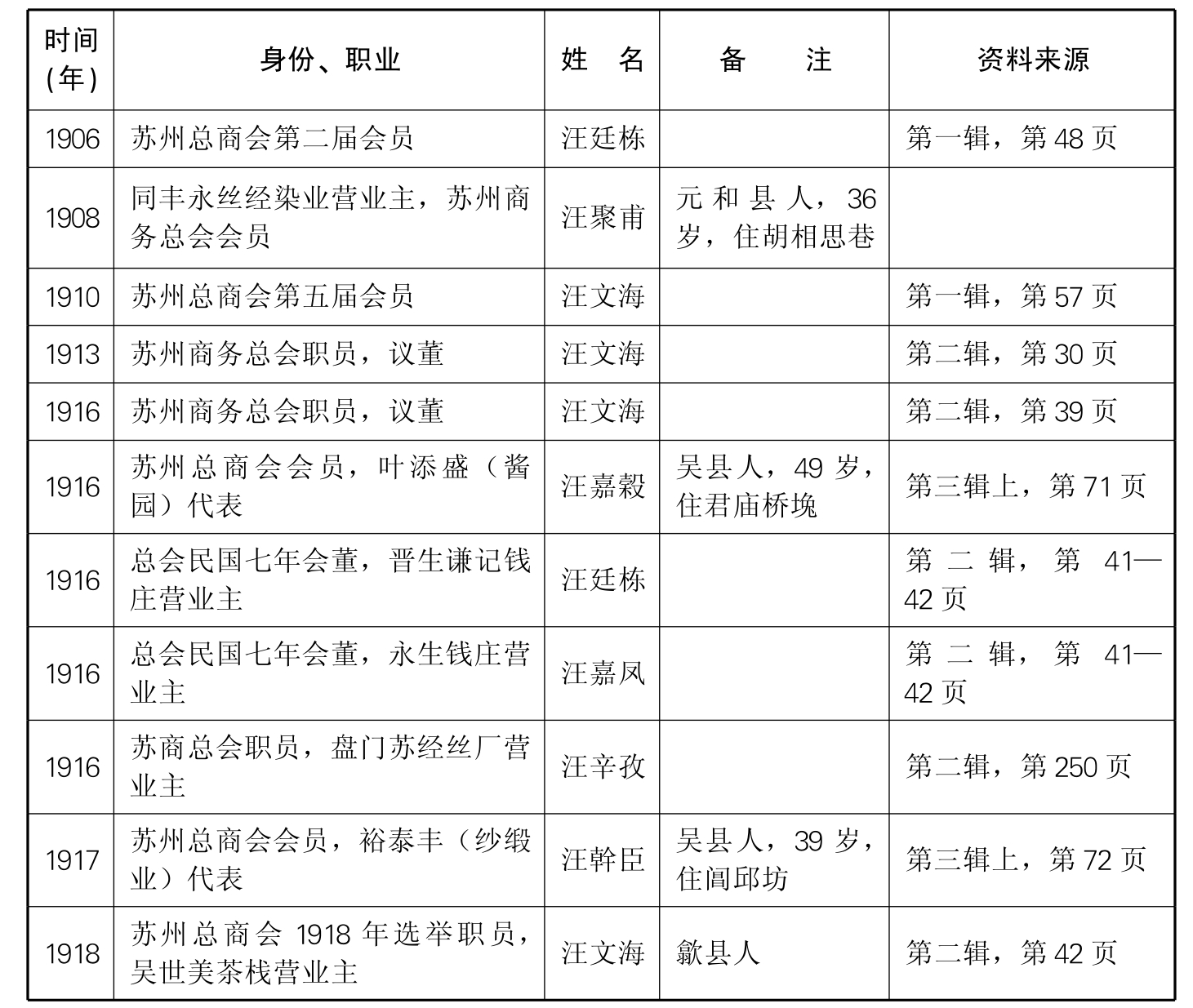

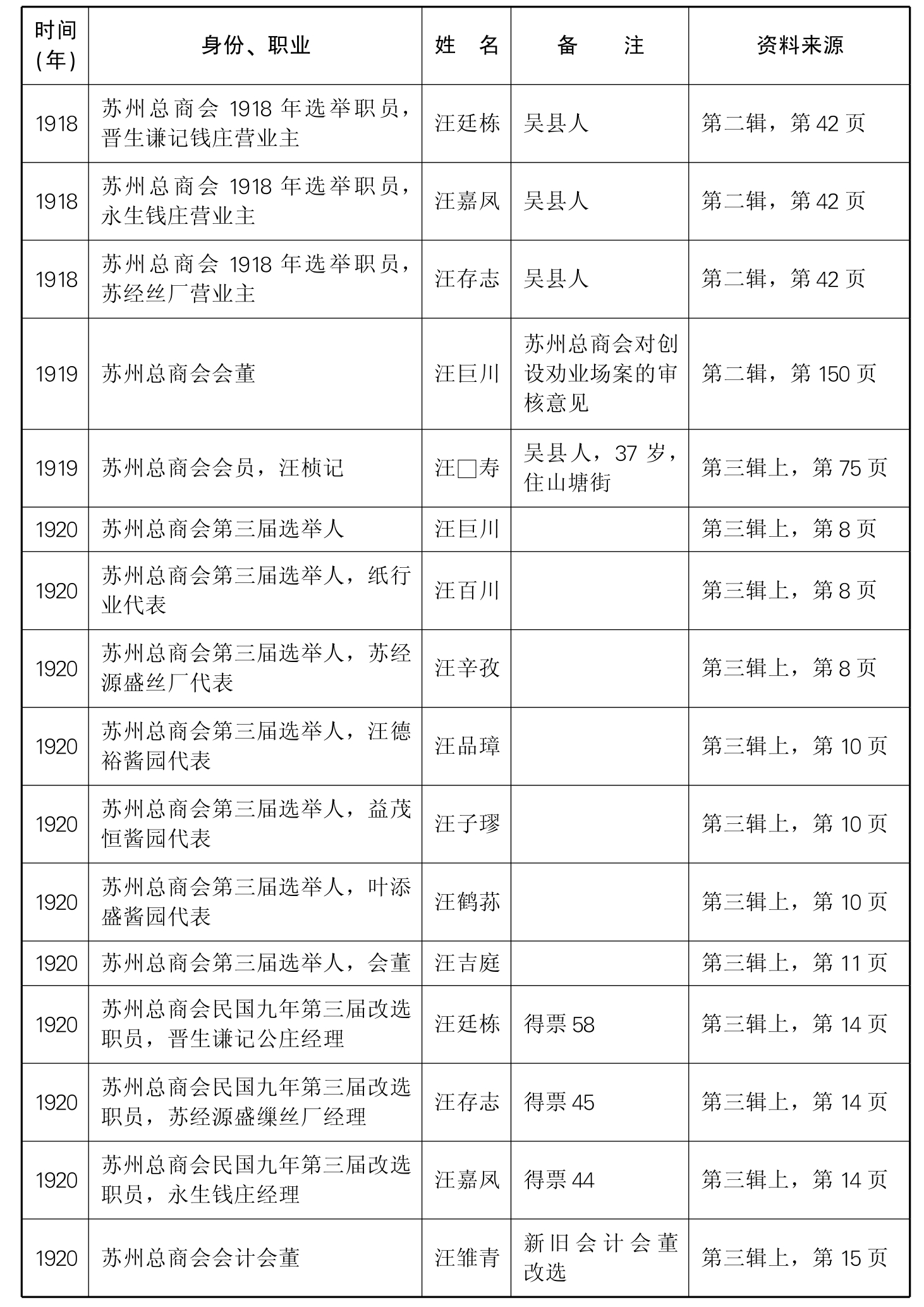

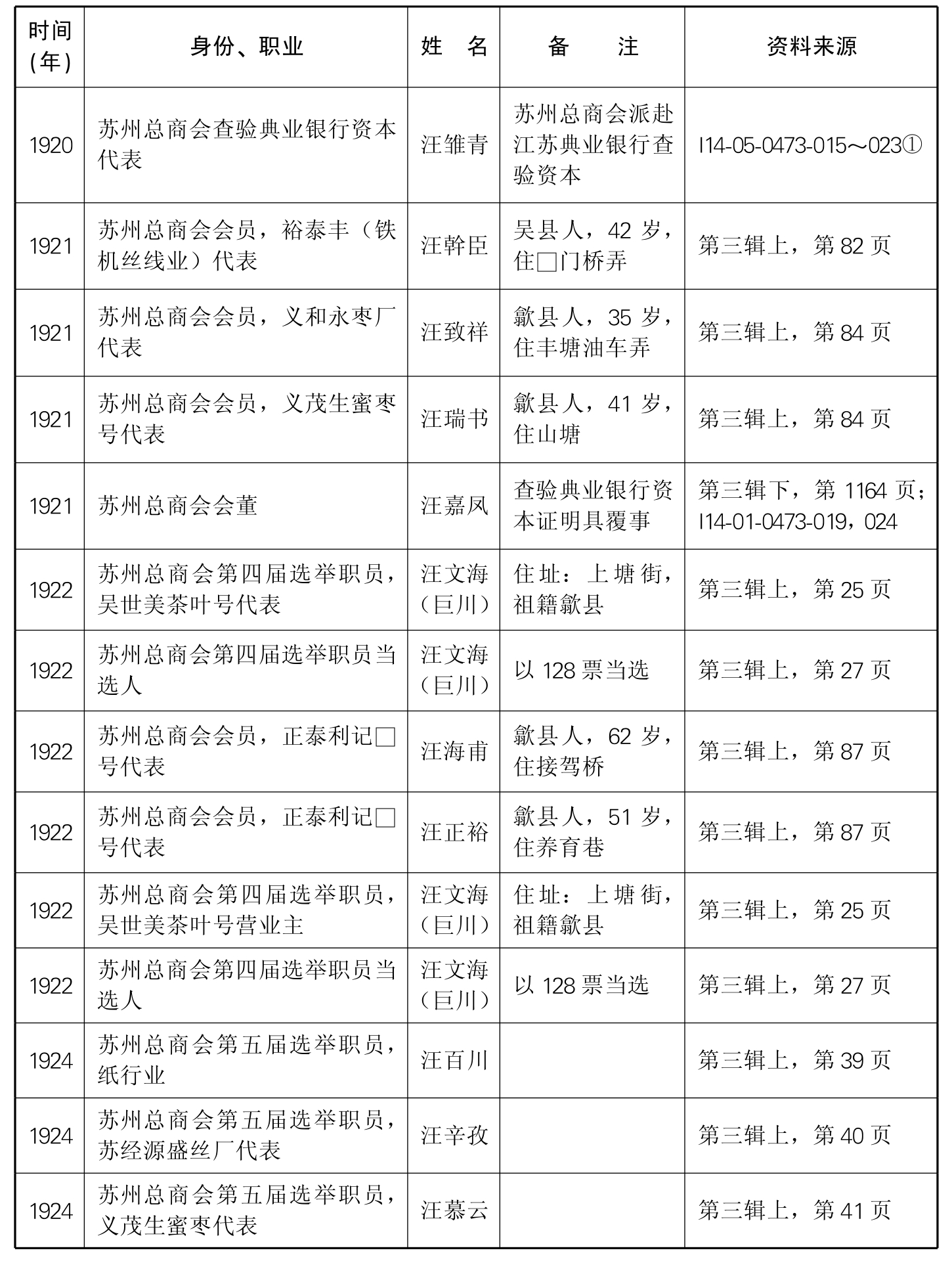

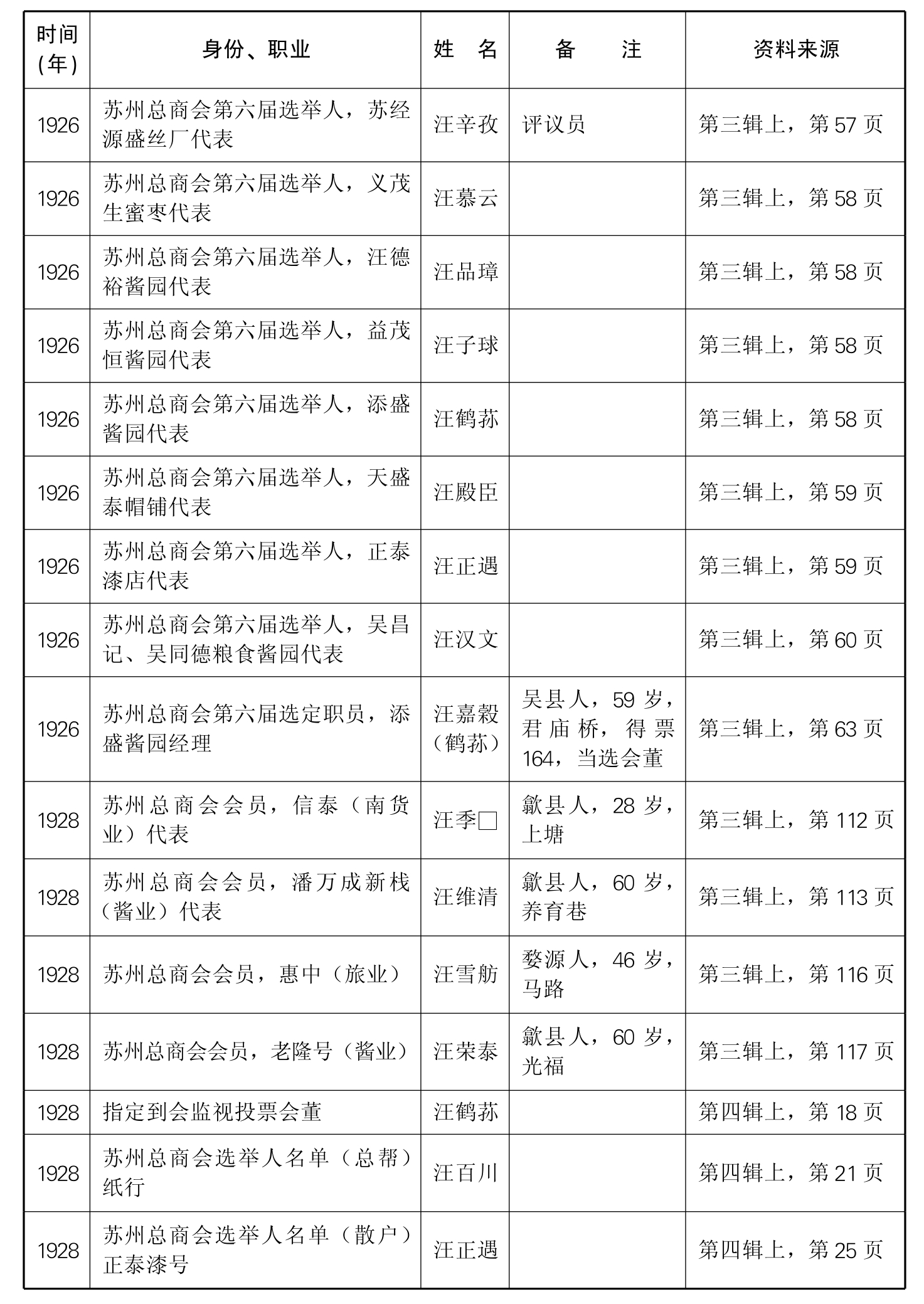

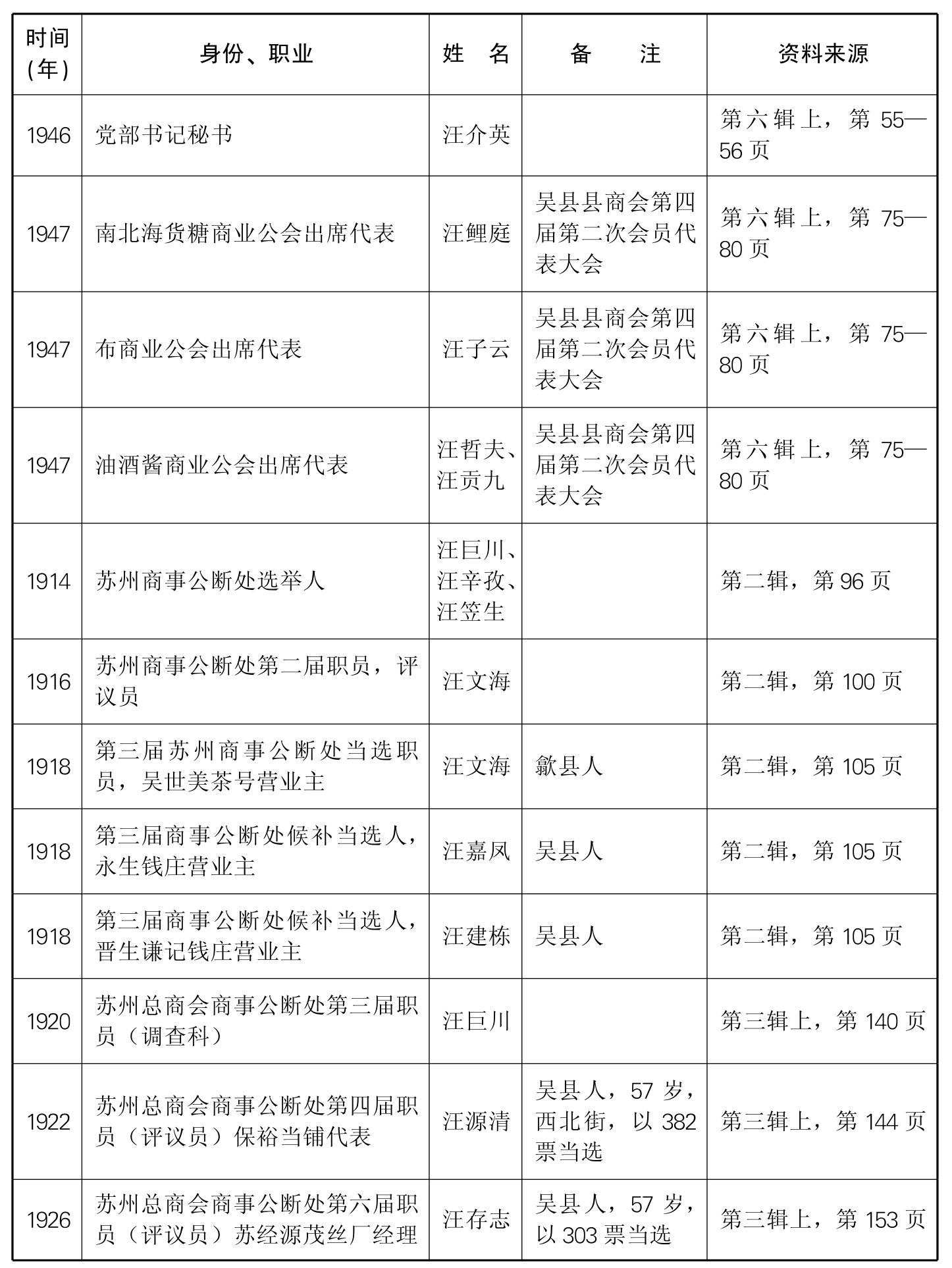

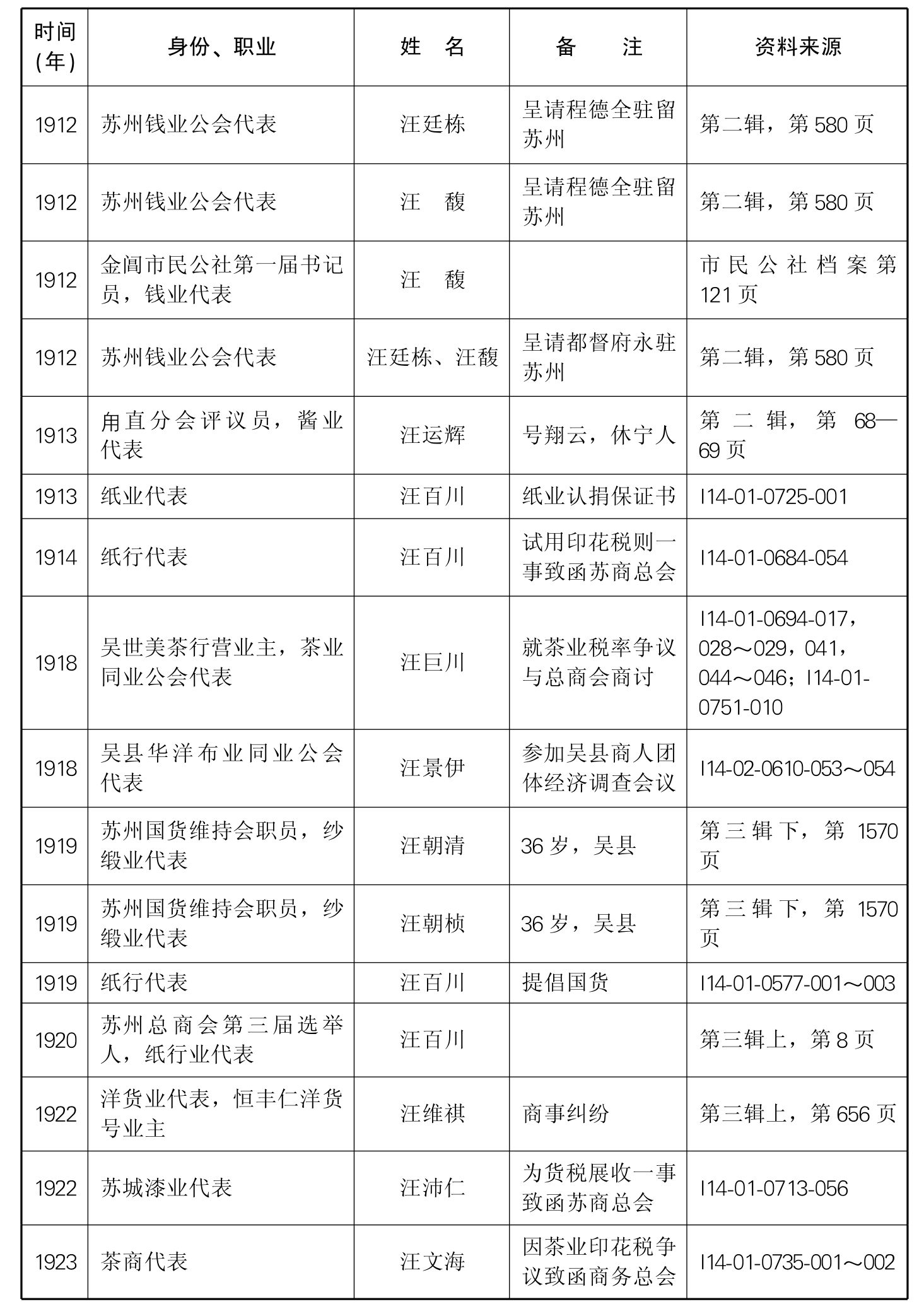

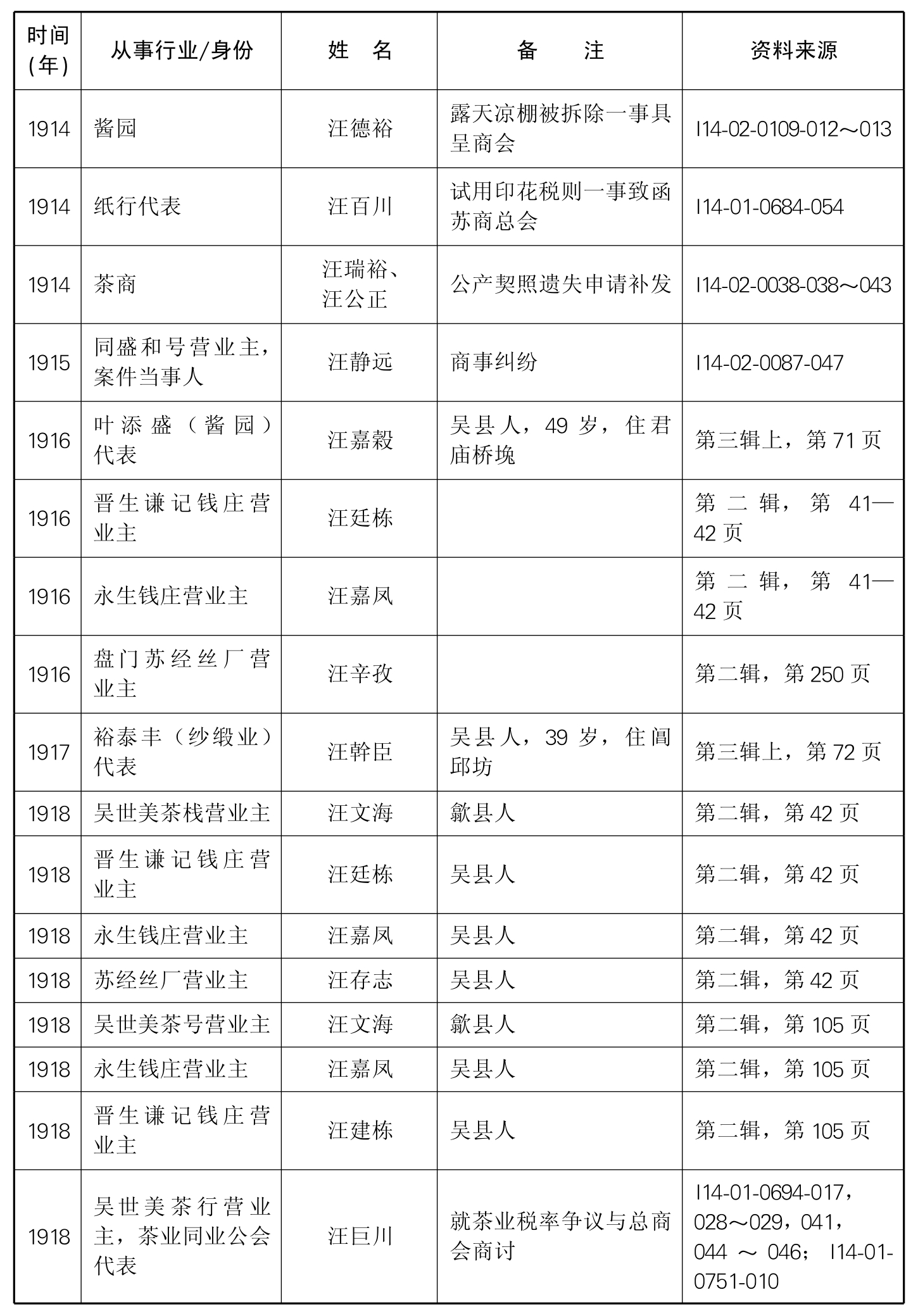

表2-6 商会本体系统中的汪氏统计表

(续表)

(续表)

①苏州商会档案编号,下同,现存苏州市档案局。

(续表)

(续表)

(续表)

(续表)

(续表)

(续表)

(续表)

(续表)

资料来源:章开沅、马敏主编:《苏州商会档案丛编》,第1—6辑,华中师范大学出版社1991—2011年版;未出版苏州商会档案,苏州档案馆藏。

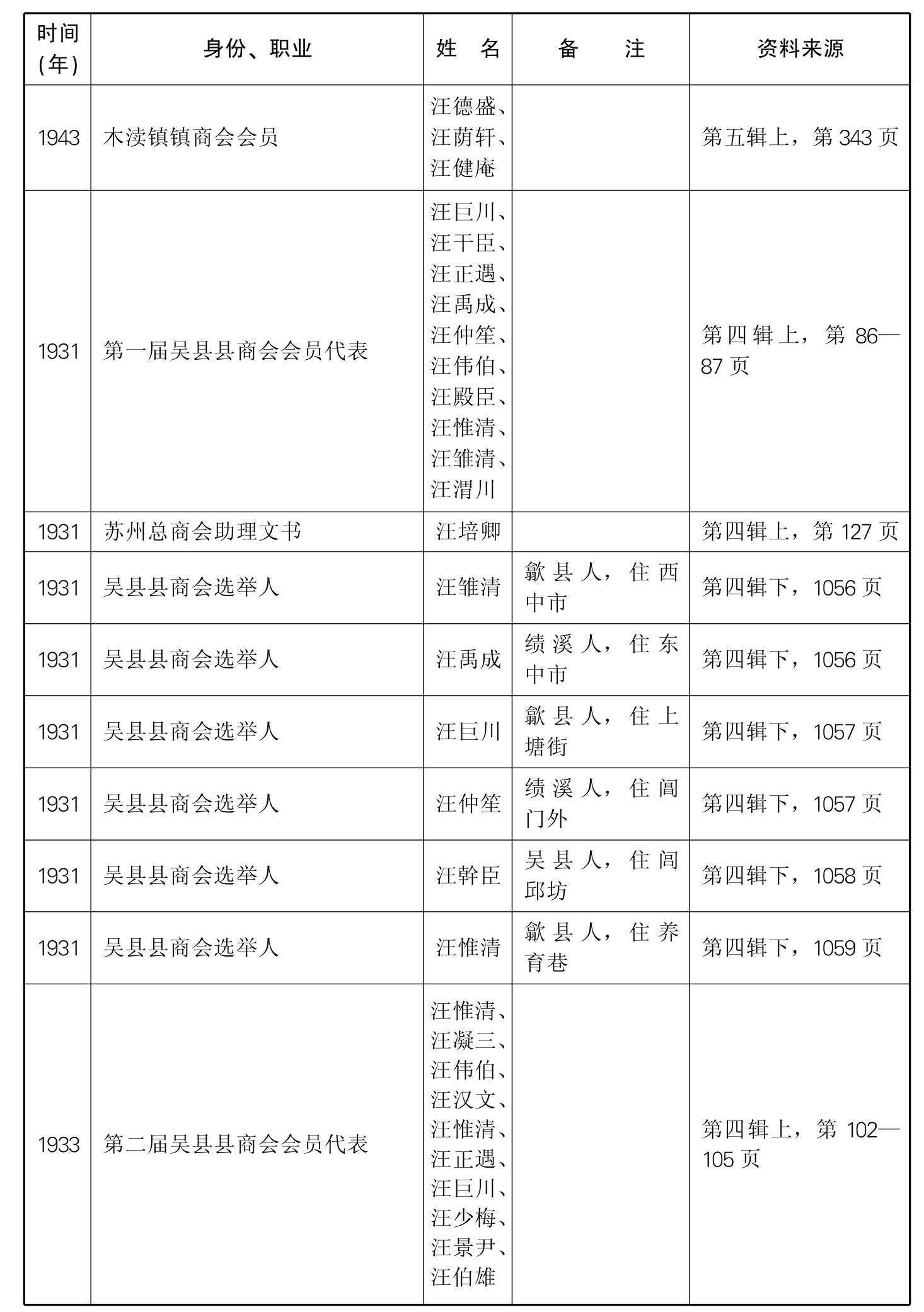

从以上列举的材料可以看出,在汪氏参与苏州总商会情况方面,自1906年至1929年间,汪氏共出现79人次,首次出现的是汪廷栋(字吉亭),为总会第二届(1906年)会员,他于1916年晋为总商会会董;汪文海(字巨川)则自1913年开始,连续担任多届总商会会董;此外,汪嘉凤分别于1916年至和1921年担任总商会会董;汪鹤荪、汪嘉谷于1928年担任总会会董。1931年,苏州总商会改称为吴县县商会,在此后的1931年至1947年间,汪氏共出现77人次,主要是以选举人或会员身份参与的,这段时间,由于受到战争因素影响,汪氏在商会中地位有所下降,未曾担任会董职务。

在参与总商会商事公断处方面。1913年北洋政府颁布了《商事公断处章程》规定:“商事公断处附设于各商会,公断处对于商人间商事之争议立于仲裁地位以息讼和解为主旨”,(47)1914年苏州总商会商事公断处正式开办,在第一届商事公断处选举中,汪巨川(文海)、汪辛孜、汪笠生即参与了选举,汪巨川此后连续担任第二、三届公断处职员,汪源清、汪存志则分别担任了第四和第六届公断处职员。

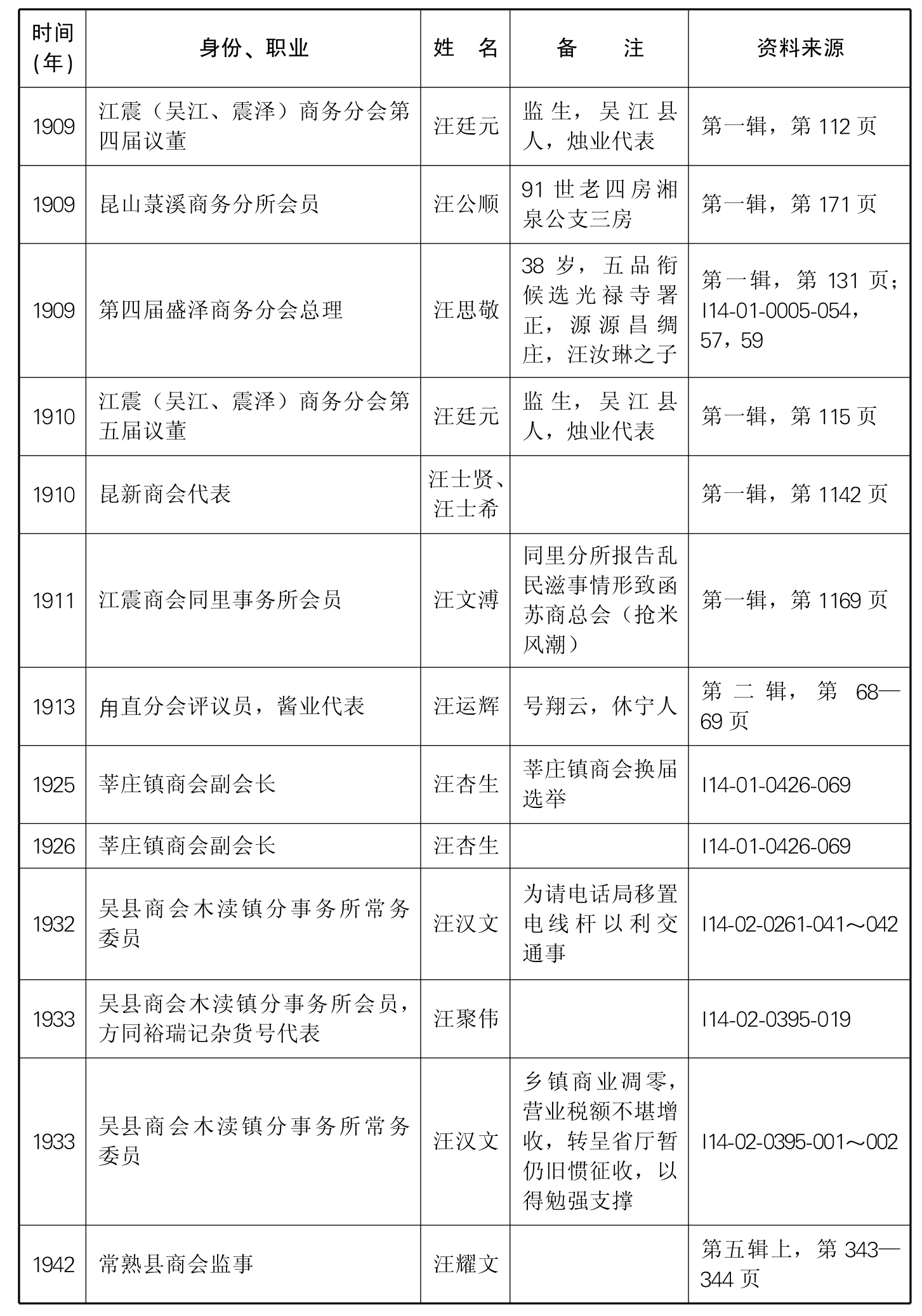

在参与分会情况方面,1906—1943年间,汪氏共出现25人次。1906年,汪文溥(钱业代表)、汪廷元(烛箔业代表)加入第一届江震(吴江、震泽)分会;汪汝霖、汪绍曾均以绸业代表身份加入第一届盛泽商务分会。汪绍曾于1907年晋升为第二届盛泽商务分会议董,汪廷元于1909年晋升为江震(吴江、震泽)商务分会第四届议董;汪思敬于1909年担任第四届盛泽商务分会总理;汪杏生于1925年担任莘庄镇商会副会长;汪汉文于1932年担任吴县商会木渎镇分事务所常务委员;汪耀文于1942年担任常熟县商会监事等。此外,汪士贤、汪士希是1910年昆新商务分会会员;汪运辉是1913年甪直商务分会会员。可见,汪氏在吴江、震泽、盛泽、木渎、昆山、新阳、甪直等商务分会中均占有重要地位。

b.商会从属系统中的汪氏

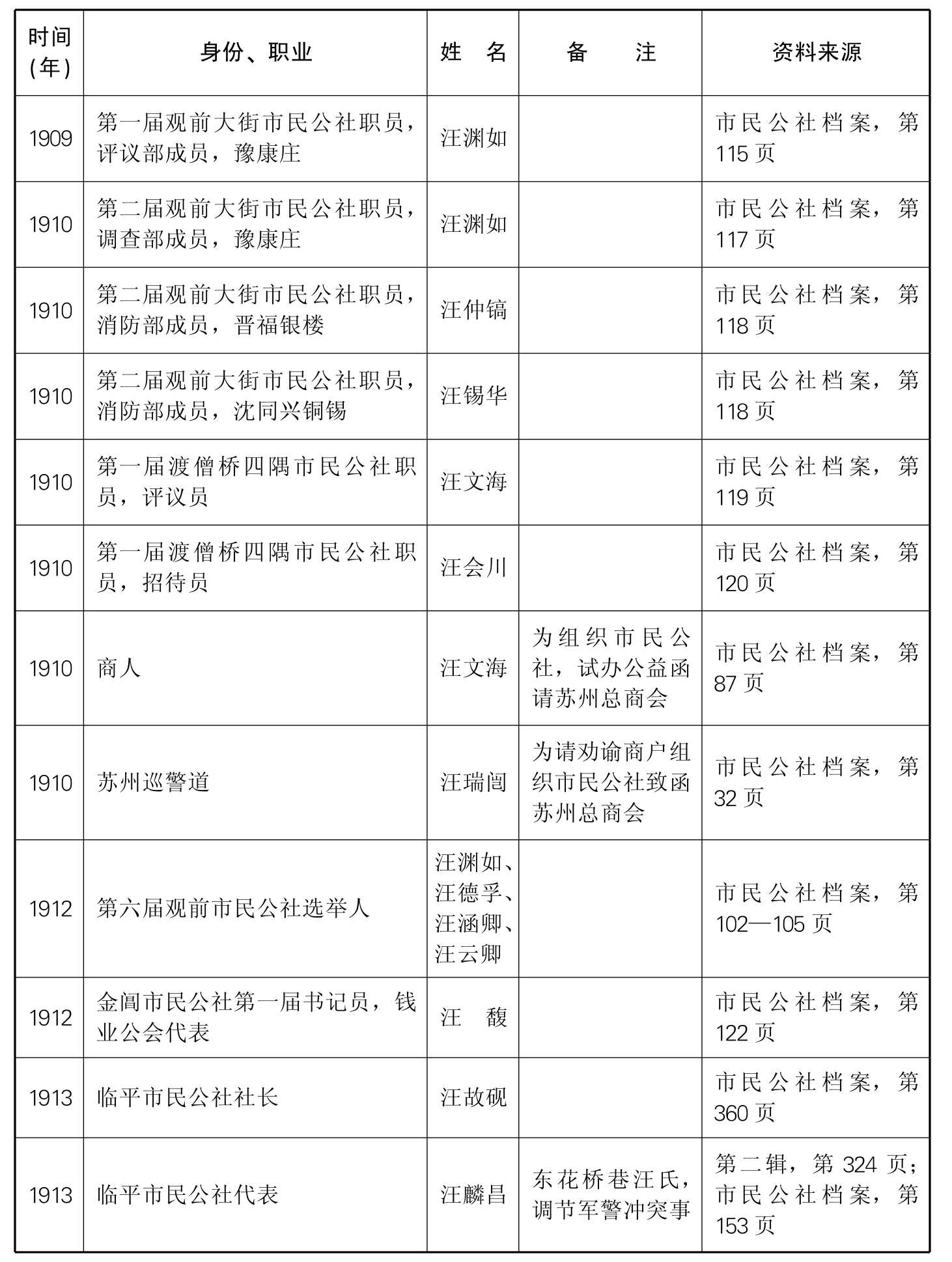

表2-7 商会从属系统中的汪氏统计表

(续表)

资料来源:章开沅、马敏主编:《苏州商会档案丛编》,第1—6辑,华中师范大学出版社1991—2011年版;苏州市档案局编:《苏州市民公社档案资料选编》(内部资料)未出版苏州商会档案,苏州档案馆藏。

由上述统计可见,在参与市民公社情况方面,汪氏参与的第一个市民公社是观前大街市民公社,1909年,汪渊如参与第一届观前大街市民公社的创建工作,并当选为评议部职员。至1910年,第二届观前市民公社成员中汪氏增加至3人,即汪渊如(改任调查部)、汪锡华(消防部)、汪仲镐(消防部)。观前市民公社成立后,其他各地纷纷效仿,阊门外渡僧桥四隅商人汪文海等人于1910年7月函请苏州总商会,拟参仿观前市民公社,联合商界同仁,组织“苏州阊门外渡僧桥四隅市民公社”,试办公益事务。8月,苏州巡警道汪瑞闿亦为请劝谕商户组织市民公社致函苏州总商会,并将汪文海等人呈请建立渡僧桥公社的呈文一并附后。此后不久第一届渡僧桥四隅市民公社正式宣告成立,吴世美茶号的汪文海任评议员,协利号的汪会川任招待员。1912年8月,吴趋汪氏的汪馥(钱业公会代表)参与了第一届金阊市民公社的筹建工作,并当选为书记员。1913年汪故砚参与了临平市民公社的筹建,并被推选为社长,东花桥巷汪氏的汪麟昌还作为临平市民公社代表与观前等11个市民公社代表针对当时发生的军警冲突一事致函苏州军政司长,请求调停,以维持苏州社会秩序。1922年以护北市民公社社长身份与其他12所公社负责人一同联名向江苏省省长请愿改组工巡捐局。(48)1925年,汪培卿受城北市民公社委派陪同检查商户印花税。1926年,汪存志作为盘溪市民公社社长身份联合其他26所市民公社社长共同署名函请苏州总商会,为停止行驶榻车、羊角车损坏街道转令钱业公会遵照执行。此外,1926年,汪干臣、汪辛孜分别受护北市民公社、盘溪市民公社委派查印花税。1927年,汪干臣还当选为市民公社联合会成员。

从现存的史料来看,苏州汪氏参与苏州商团的案例并不多见,管及所见仅有1931年,汪景锟和汪钧参加了苏州商团临时自卫队,而汪钧担任队长一职。(49)

由以上可见,在商会的从属系统中,苏州汪氏也有不少人参与其中,尤其是市民公社,从苏州市民公社1909年诞生到1928年消亡,我们皆能见到汪氏在其中活动的身影,他们在苏州地方社会秩序、社会救助、维护市民权益等方面作出了重要贡献。

c.商会协作系统中的汪氏

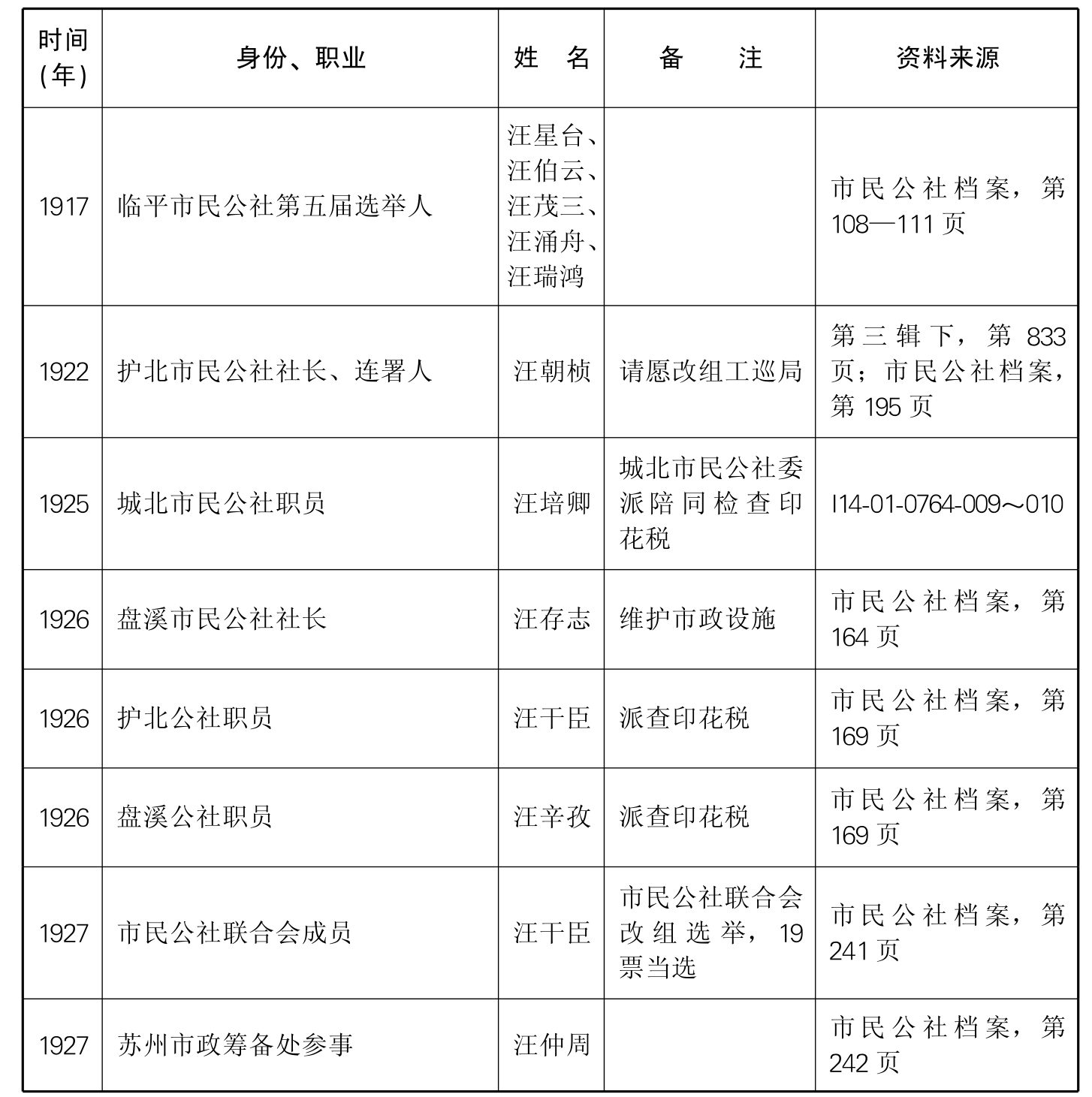

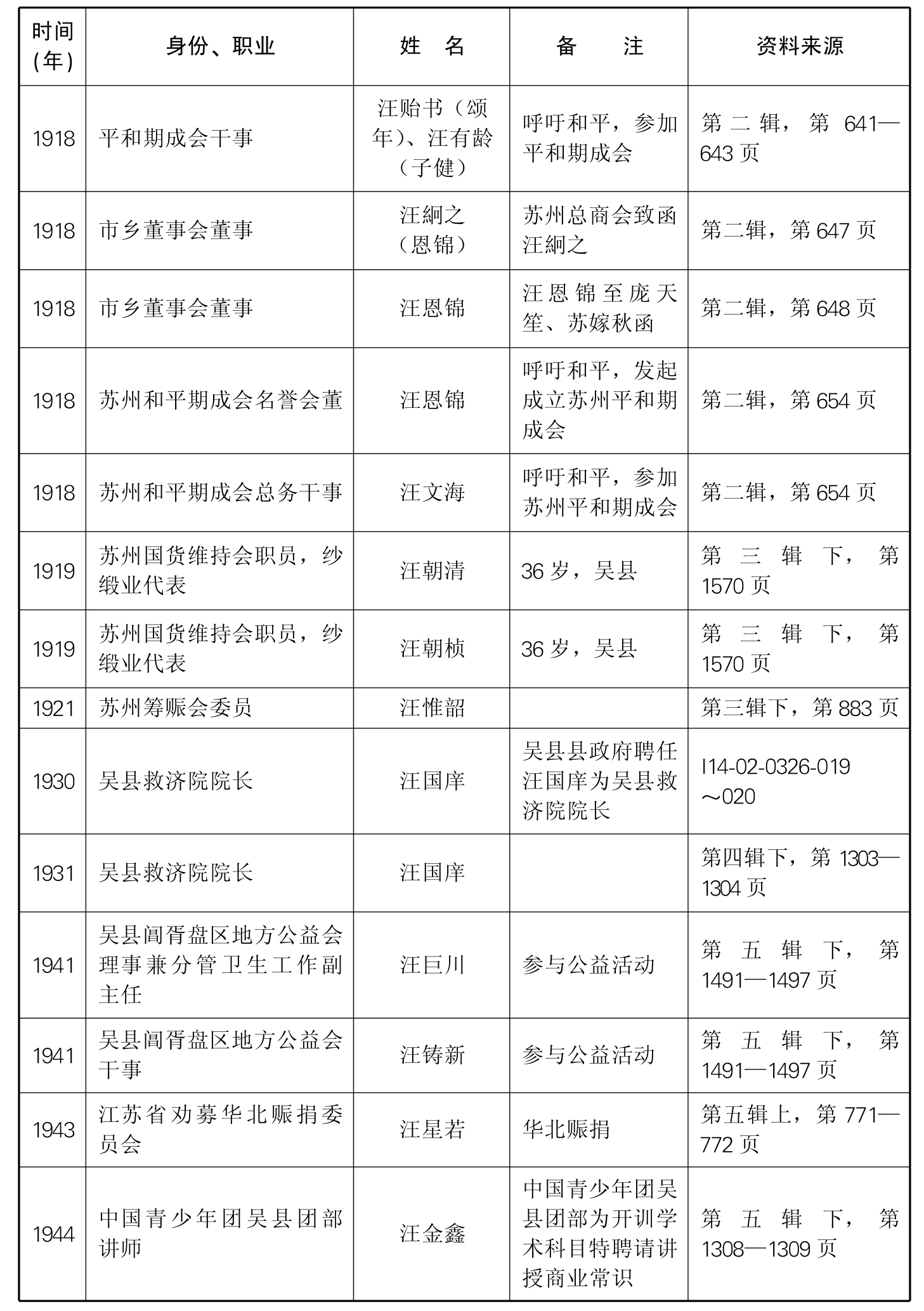

表2-8 商会协作系统中的汪氏统计表

(续表)

(续表)

资料来源:章开沅、马敏主编:《苏州商会档案丛编》,第1—6辑,华中师范大学出版社1991—2011年版;未出版苏州商会档案,苏州档案馆藏。

由上述统计可见,苏州汪氏参与商会协作系统方面,从1907年至1948年期间,汪氏参与了苏州地方自治调查研究所、拒烟总会、讲报社、时疫医院、苏城急赈会、公益事务所、和平期成会、国货维持会、苏州筹赈会、吴县救济院、吴县阊胥盘区地方公益会、江苏省劝募华北赈捐委员会、中国青少年团、江苏省会救火总会、吴县各机关团体联合会、苏州青年俱乐部、吴县城区乐善代赊会、吴县农会、中国红十字会等各类社团近20种,具体而言:

清末,清朝统治集团中一些开明人物开始提出实行地方自治的主张,1907年发出上谕,同意在部分省份先行试办地方自治。在此背景下,1907年9月,苏州成立了苏省地方自治调查研究会,汪晋康、汪铭才、汪廷沐、汪佐才、汪庆衔、汪吉亭等人即参与了第一届苏州地方自治调查研究所筹办,并成为会员。同年,汪宰之、汪凤春加入了拒烟总会,汪宰之同时也是讲报社成员。

1912年9月,苏州城内发生秋疫,时深危憟,众多市民被传染,汪棣卿等人便筹集资金,发起成立时疫医院。(50)同月苏城光复,由于金融停滞,工商坐困,贫民生计因此受非常之恐慌,因此绅商汪恩锦、汪凤瀛等联合苏、沪同仁发起组织急赈会,一面禀奉都督核准拨款开办,一面由旅沪绅商踊跃捐款,并筹设工艺厂以资生计。据苏州商会档案记载,1914年,汪恩锦还以苏州公益事务所董事身份出现,并作为苏州万年桥工程专款负责人督办万年桥的修缮工程,(51)1917年同样以苏州公益事务所董事身份,因美孚洋行在苏州修筑油池一事进行交涉并函请苏警厅妥为办理。(52)

1917年,张勋再度复辟,段祺瑞“三造共和”。孙中山为维护临时约法、恢复国会,发起“护法运动”,南方北洋系之外的军阀支持响应。中国南北分裂,北洋政府则试图“武力统一”,南北大战。1918年熊希龄、蔡元培、张謇、孙宝琦等发起“平和期成会”,竭力促成南北停战议和,并致函苏州总商会,以期苏州总商会赞成该会宗旨,切望回声响应,协力共同推进。苏州总商会遂致函苏州绅商代表汪恩锦(絅之)言:“敬启者,和平期成会各省均组织进行,吾苏尚安缄默,惟此事应由绅、学、商、民各界团体联合发起。兹接伍君漱芳来函,寄示平和期成纲领,嘱为开会集议,敝会极表同情。谨抄原函并附纲领三份,送请察照,希烦就商诸君子,即日定期会议进行。”(53)汪恩锦复函苏州总商会称:“经敝会同人集议,一致赞成。定于本月五日阴历十一月初三日下午二时,集合城乡绅、学、商、民各界,在敝公会开成立会,筹议进行方法。”(54)1918年12月5日苏州和平期成会如期在旧学前吴县全境市乡董事公会宣告成立。发起人汪恩锦当选为名誉会董,汪文海当选为总务干事。可见,汪氏在苏州和平期成会的建立起到至关重要的作用。

此外,1919年,汪朝清、汪朝桢加入苏州国货维持会;1921年汪惟绍加入苏州筹赈委员会;1930年汪国庠还被吴县县政府聘为吴县救济院院长;1941年汪巨川出任吴县阊胥盘区地方公益会理事兼分管卫生工作副主任,汪铸新任干事;1943年汪星若任江苏省劝募华北赈捐委员会委员;1944年汪承基任江苏省会救火总会理事;汪金鑫出任中国青少年团吴县团部讲师;1947年汪兆珍任苏州青年俱乐部队长;1948年汪耆传以中国实业银行代表身份加入吴县城区乐善代赊会等,兹因篇幅,在此不作一一介绍。可见苏州汪氏在商会协作系统中也发挥了重要作用。

(2)同业公会中的汪氏

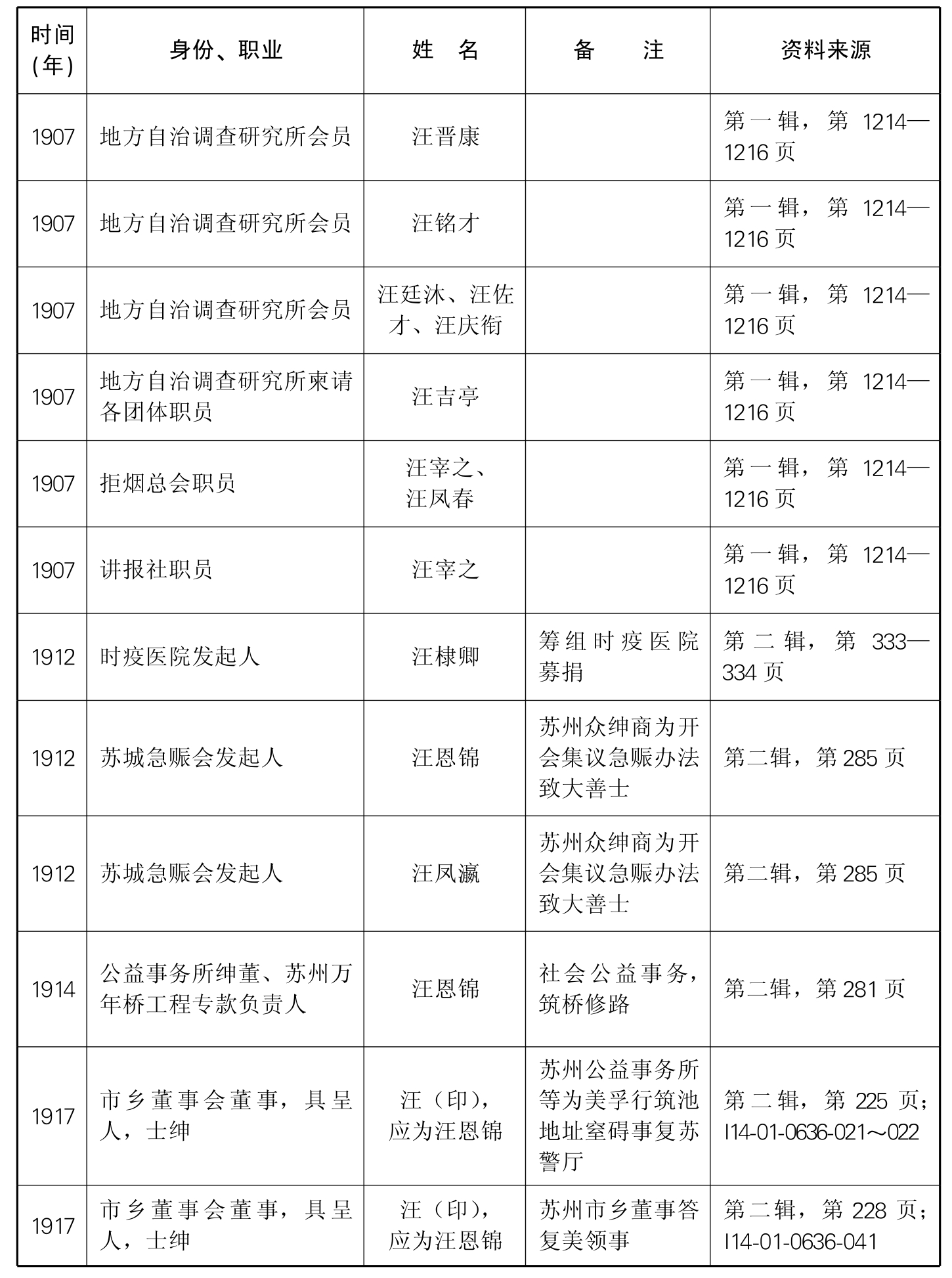

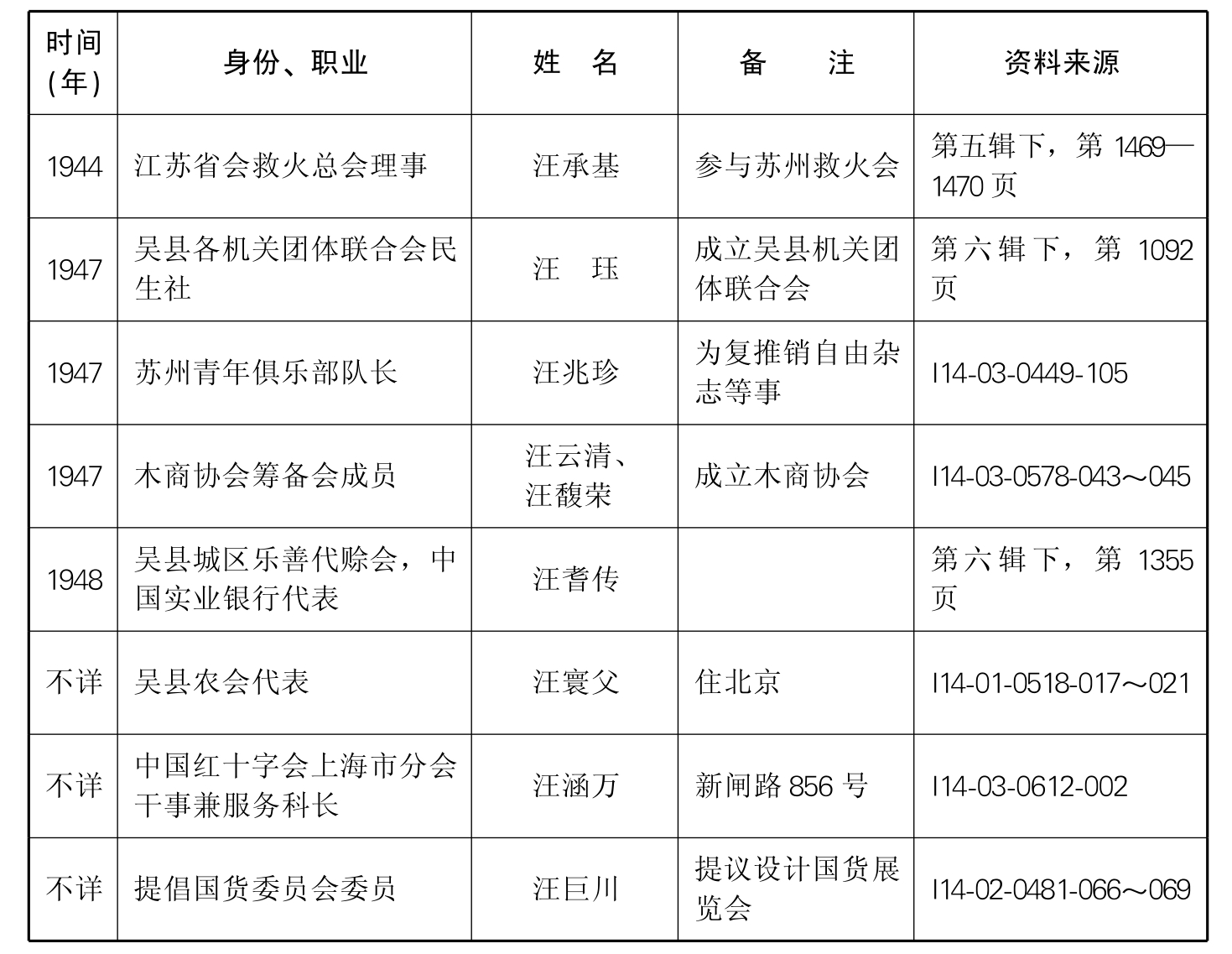

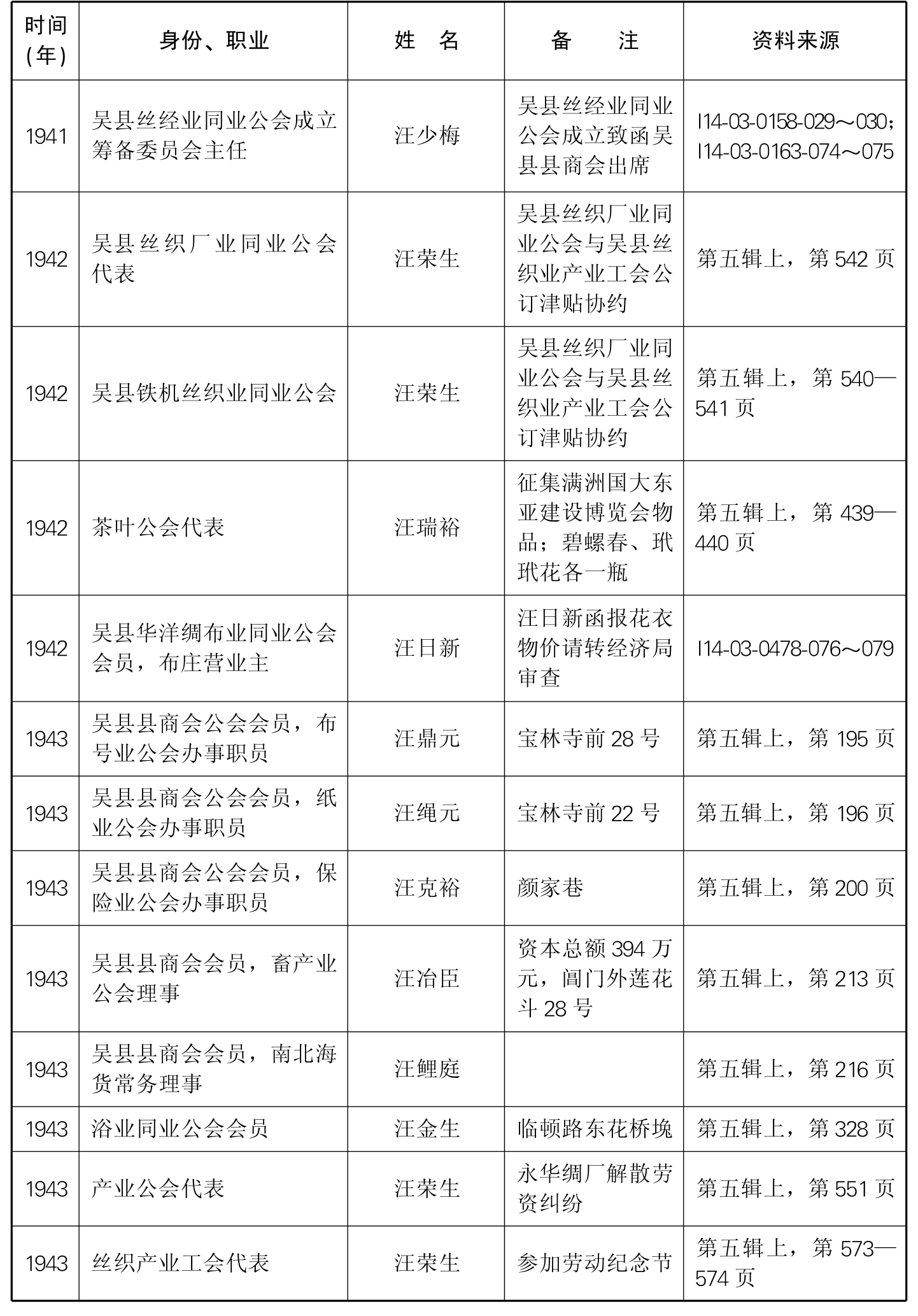

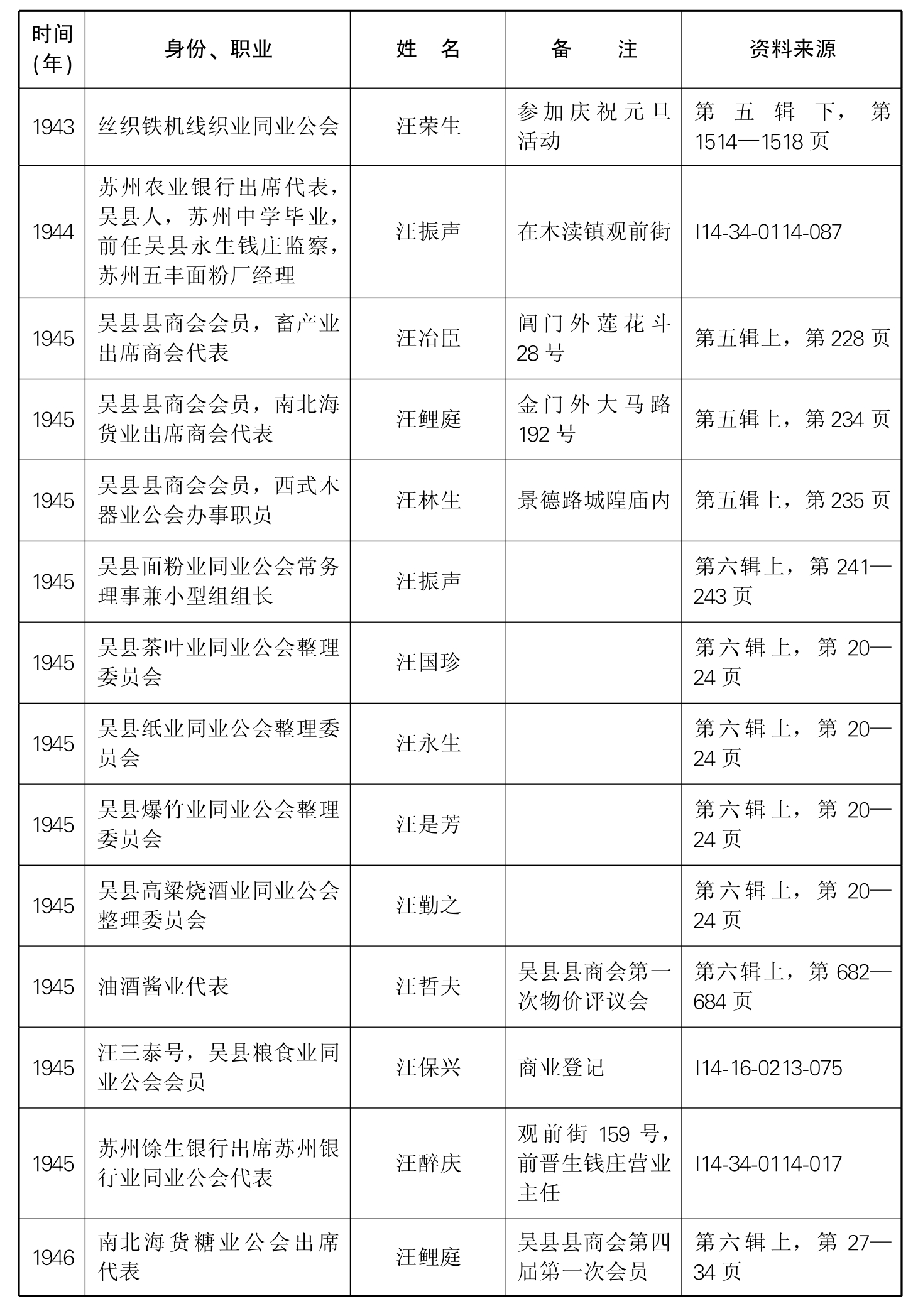

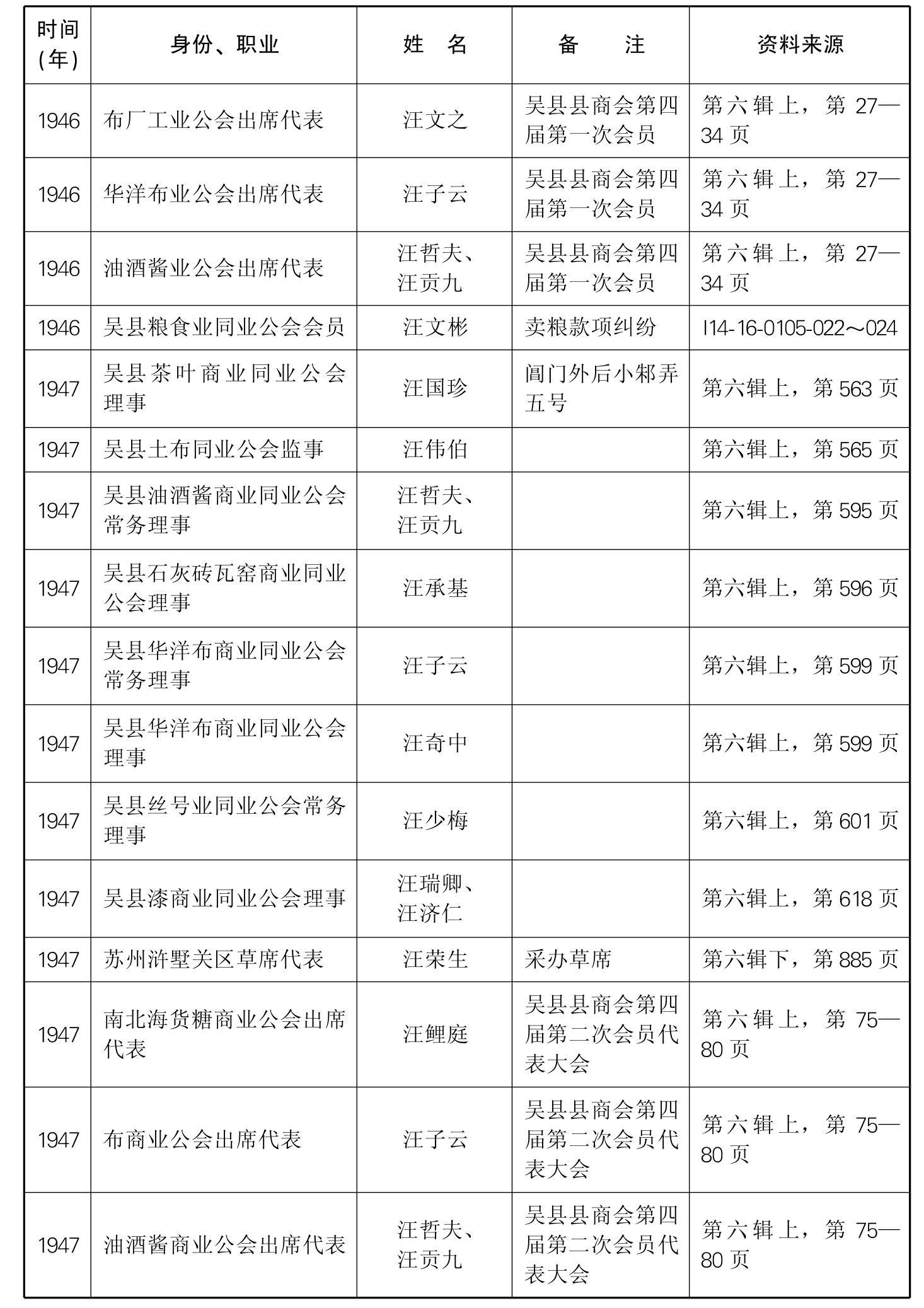

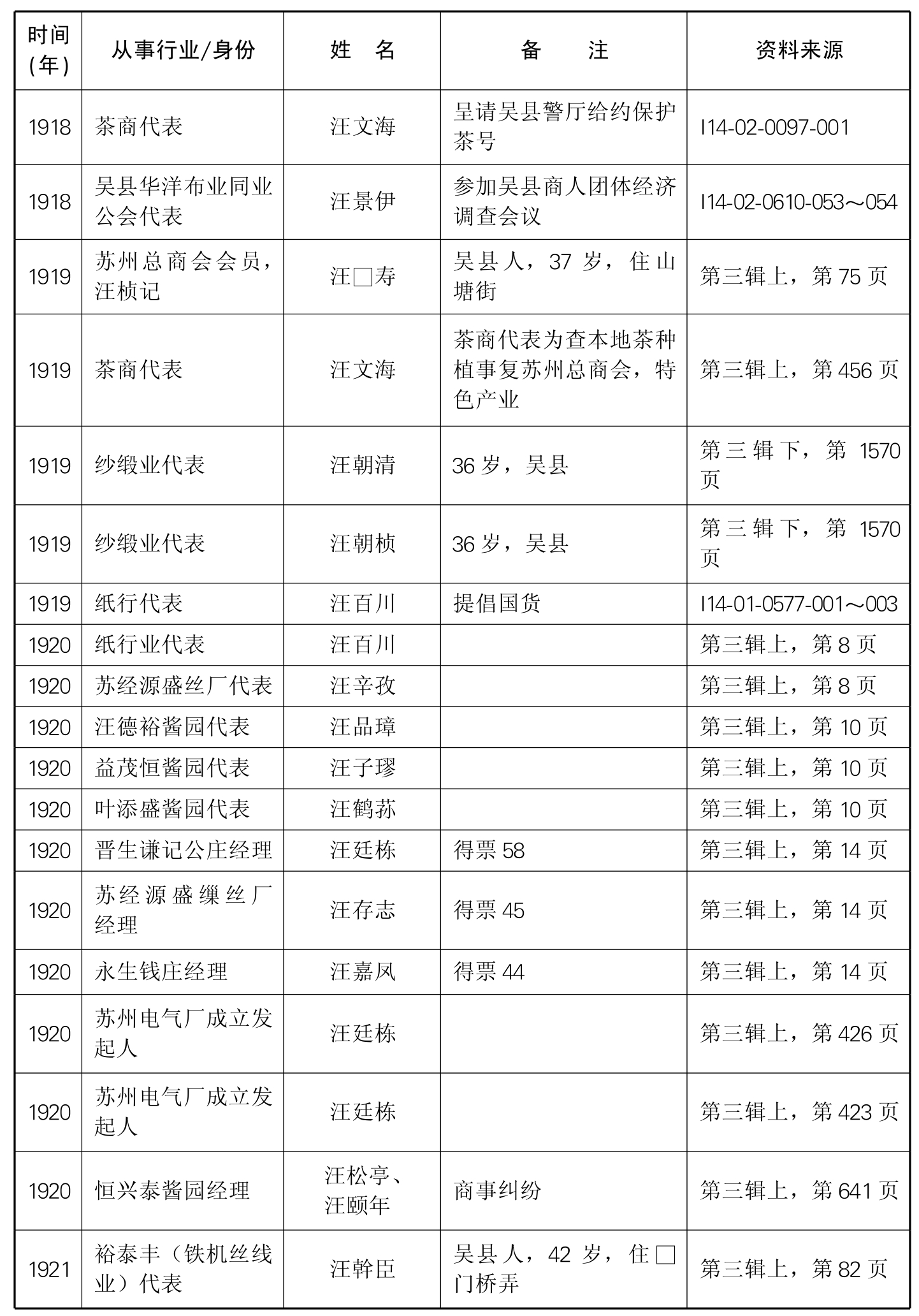

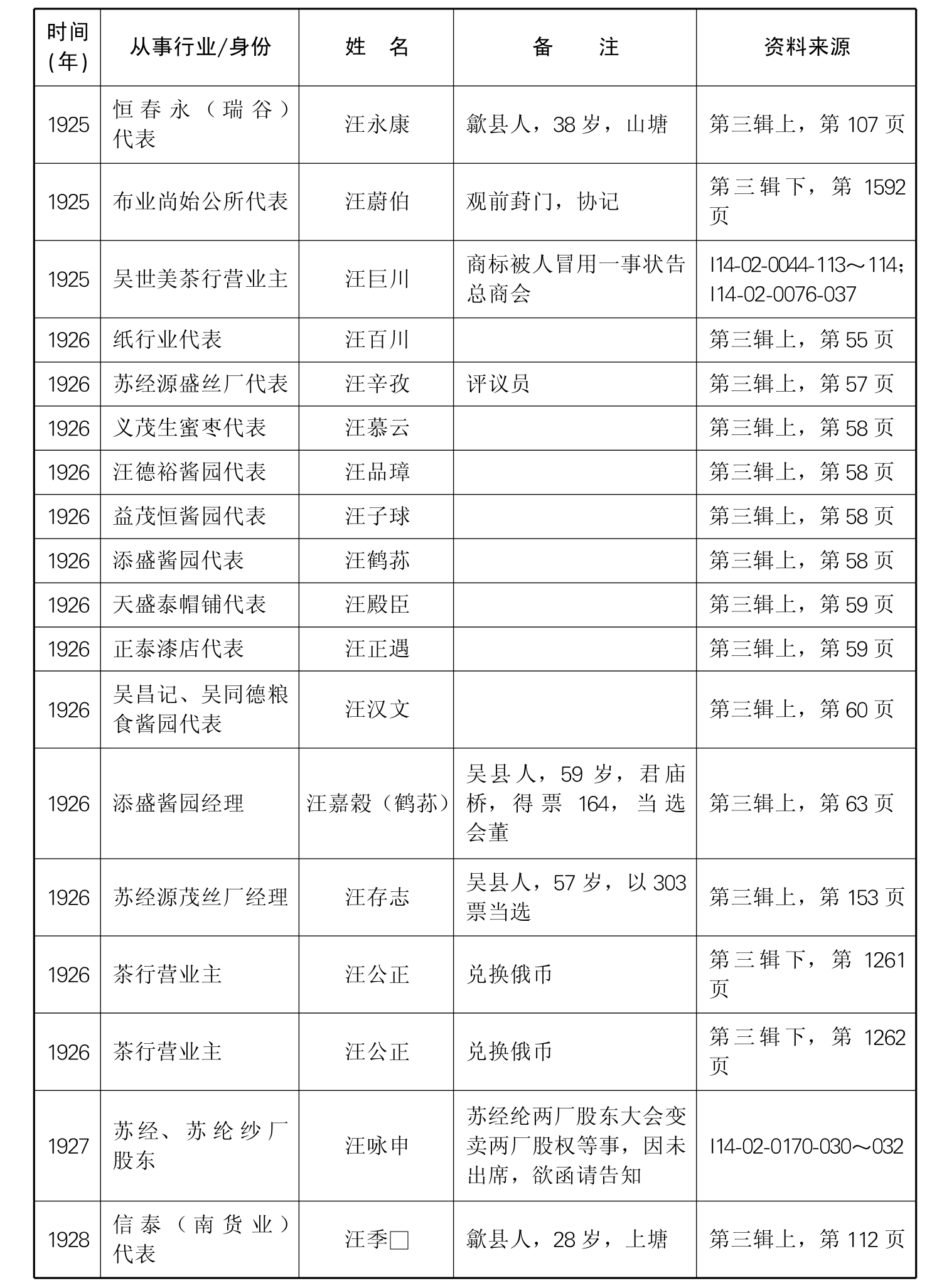

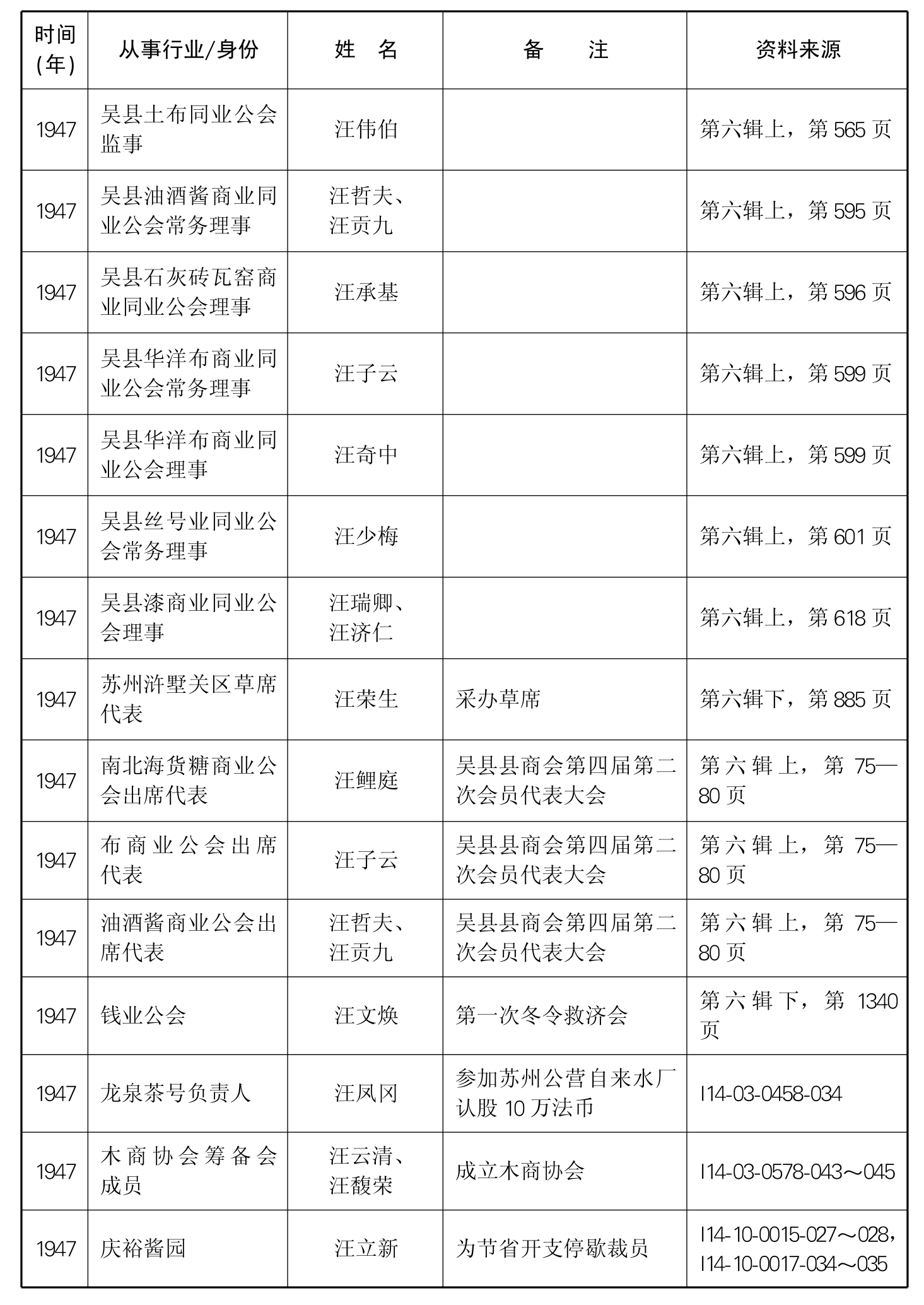

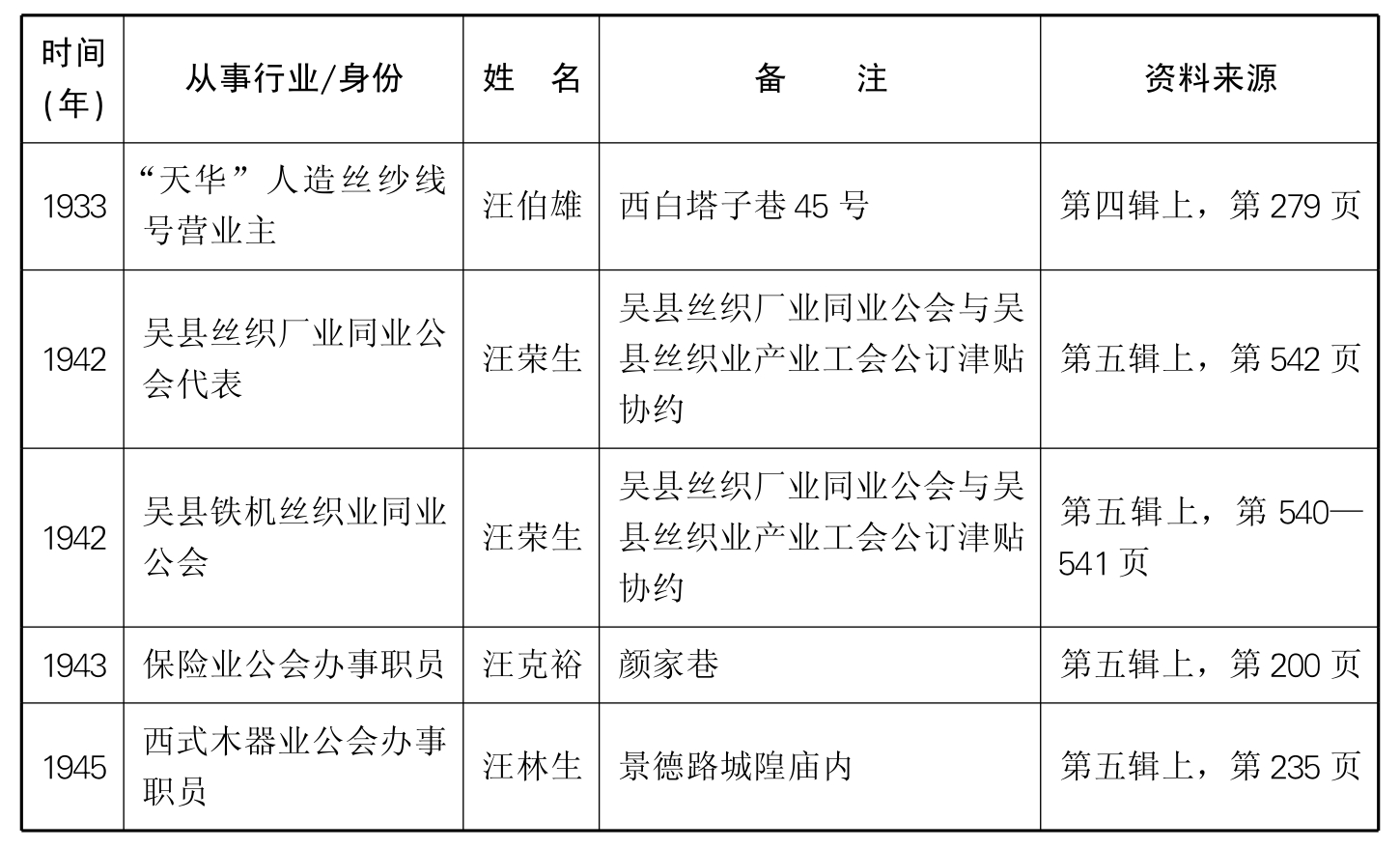

表2-9 同业公会中的汪氏统计表

(续表)

(续表)

(续表)

(续表)

(续表)

(续表)

(续表)

资料来源:章开沅、马敏主编:《苏州商会档案丛编》,第1—6辑,华中师范大学出版社1991—2011年版;未出版苏州商会档案,苏州档案馆藏。

由上表统计可见,在参与各业同业公会情况方面,1906年至1948年间,汪氏共出现118人次,且大部分作为相关行业协会或同业公会的代表身份出现,有的则担任同业公会常务委员或会董。如汪禧生为1924年苏州铁机织公会会董;汪志来、汪鉴林均为1933年荤油业同业公会常务委员、汪惟清为1933年酱油业同业公会常务委员;汪杏溪是1933年布厂业同业公会常务委员;汪伟伯是1933年棉夏布业同业公会常务委员;汪少梅则是1933年吴县经纬业同业公会主席委员;汪少梅1941年担任吴县丝经业同业公会成立筹备委员会主任;汪鲤庭是1943年吴县南北海货业同业公会常务理事;汪振声是1945年吴县面粉业同业公会常务理事兼小型组组长;汪子云是1947年吴县华洋布业同业公会常务理事;汪哲夫、汪贡九是1947年吴县油酒酱商业同业公会常务理事;汪奇中是1947年吴县华洋布商业同业公会理事等。

从汪氏加入的同业公会种类看,包括:钱业、漆业、茶业、华洋布业、铁机织业、照相业、荤油业、酱油业、布厂业、经纬业、绸缎业、典业、丝边业、席草业、南北海货糖业、棉夏土布业、华洋绸布业、油酒酱业、丝经业、丝织厂业、铁机丝织业、布号业、保险业、浴业、畜产业、面粉业、纸业、爆竹业、西式木器业、高粱烧酒业、粮食业、土布业、石灰砖瓦窑业、纸业、草席业、畜产业、木业等四十余种,基本涵盖了苏州各类同业公会组织。

3.由会馆、公所到商会、同业公会———汪氏商人组织的近代转型

由商帮逐渐演变的会馆、公所作为一种商人团体自16世纪以降,便在苏州城如雨后春笋般地诞生,他们先后出现在16世纪至20世纪之间,而尤以18、19世纪为其出现的高峰期。这些工商团体的组织形式是一个渐进的动态发展过程,尤其是以一种法律上“共同财产”的成立作为组织发展的一个重要里程碑,正是透过种种共同财产的成立与扩展,在官府保障属于工商团体的共同财产的基础上,成员彼此间的权利义务关系,得以建立和发展并逐渐清晰和强化,属于该团体组织的某些特定规章也因此诞生,并得到成员们的尊重,成员们自发地形成固定的结社关系,以联络同乡、同行之谊,举办善举,维护众商权益。会馆、公所一般有董事会的领导机构,加入会馆、公所的商人要交纳一定的会费,履行规定的义务,遵守规则,并参加社交活动、宗族仪式等。苏州汪氏所参与的诸多会馆、公所成立后,为他们提供了举办集体活动的公共空间,对内可以联络结社商人,对外则可以与团体外其他商人和非商人进行交涉。尽管命名的差异不见得完全反映商人团体实行结社行为的差异,但是,由某某“商帮”向某某“会馆、公所”名称的发展,却代表着结社商人另以新名称作为商人团体自称的有意识努力,可以看出商人结社行为的更加具体化。在商人团体愈益具体化的过程中,为了吸引商人成员持续捐款,会馆、公所的组织章程也逐步发展出统一的风貌。(55)

诚然,以会馆、公所为代表的行会组织是在中国商品经济的发展过程中形成的,其“维护同业,联结同行”的功能曾经对城市工商业的发展起到过积极作用。但是自1842年上海开埠通商,外国资本主义经济便大量涌入,通商口岸的经济外向化和资本主义化,使得传统行会组织被卷入资本主义的经济体系。这一影响在甲午战争允许外国在中国投资设厂后表现得尤为突出,苏州虽在《马关条约》签订之后方开埠,但由于其距上海较近亦早受浸染。机器工业和工场手工业的发展对行会式手工业和手工业行会产生巨大冲击,商业资本对手工业生产领域的渗透和商人包买主式经营也对行会产生很强的侵蚀作用。(56)从会馆公所自身来看,对外的业务垄断和对内的僵化统制使其难以逃离衰落的命运,为了顺应新的形势,以会馆、公所为代表的旧式行会组织通过改组、分化或合并,组建新式的同业公会,在组织功能、管理功能和导向功能上也逐渐实现了由封闭性、垄断性、守旧性向进取型、开放型的转化。清末民初,尽管有的同业组织在名称上未作实质性改变,但其在组织设置与功能结构上出现了某些资本主义化的倾向。自1918年《工商同业公会规则》颁布以后,各同业公会也逐步规范,尤其许多新兴行业直接遵照有关工商同业公会法令建立同业公会。行业组织基于社会分工和技术专业化而继续存在并获得进一步发展。

商会与会馆公所的组织形态有相似也有相异之处,相似之处在于他们的经费来自结社商人的捐款,具有鲜明的组织规章。不同之处在于,商会成员具有跨行业性特征,不同商会彼此之间的联络能力较强,商会组织规章具有全国统一性和结构完整性。(57)从组织功能上看,商会保商、振商的力度也远远大于会馆公所。由会馆公所到商会的转变无疑具有重大的进步意义,因为商会的建立标志着商人作为一个新兴的群体登上历史的舞台,也标志着中国资产阶级的形成。但是,也应当看到,苏州商会是由诸多会馆公所直接转变而来,这就决定了它具有一个重要特征———以(商)行帮组织作为基础和支柱。苏州汪氏就是商会中诸多商帮中的一个,尽管与会馆公所相比,商会有其先进的成分,但仍保有浓厚的封建色彩,积习极深,商会的领导层也基本为亦官亦商的绅商所把持,与政治势力的结合注定了他们悲剧的命运。

从会馆公所到商会、同业公会,一部分传统商人实现了自身的转型,是一种传统的延续。然而,商会、同业公会所保留的传统成分,显示了这种转型的不彻底。中国资产阶级从它诞生之日起,就因袭着沉重的传统包袱,在新旧杂糅的矛盾中艰难地生长。(58)

(二)抗战前夕苏州汪氏商人组织的血缘化回归

唐力行先生在《从杭州的徽商看商人组织向血缘化的回归———以抗战前夕杭州汪王庙为例论国家、民间社团、商人的互动与社会变迁》一文中以杭州吴山汪王庙为个案,探讨抗战前夕汪氏宗族组织建立的前提条件,以及透过该组织的结构、功能和运作机制,阐明在当时特定的历史条件下汪氏宗族组织对杭州徽商的意义。作者指出,“汪王庙”正是杭州汪氏在20世纪30年代中期建立的一个同姓联宗组织,其宗旨是在“强邻虎视,世变孔棘”的国际形势下,能够“捍灾御患,崇德报功,亦云集而相应也”。汪氏的血缘网络以杭州为中心,覆盖了上海、苏州、镇江、南京等都会以及南浔等中心市镇,在血缘网络的基础上,还有地缘、业缘、跨业缘网络,他们重叠联结成徽州人的网络,可以最大限度地规避商业风险,降低经营成本,以求在强势国家政权的限制和扼杀的缝隙中,艰难地生存和发展。

有关杭州吴山汪王庙的变迁及其组织结构、功能和运作机制,唐力行教授已作深入研究,本书不再赘述,而苏州汪氏作为杭州吴山汪王庙跨区域联宗组织的成员,他们在其中扮演了何种角色,下文中就此试作探讨。

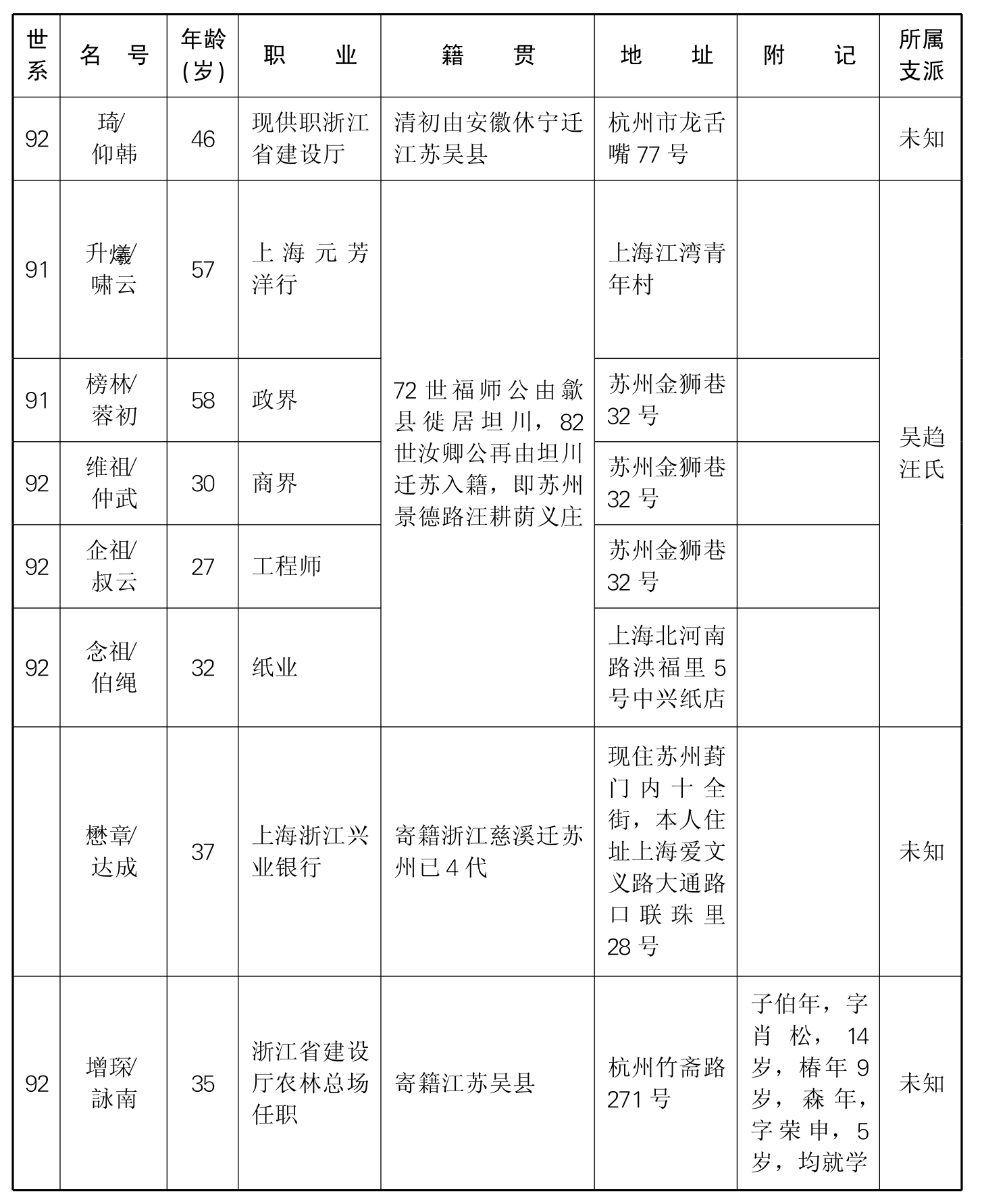

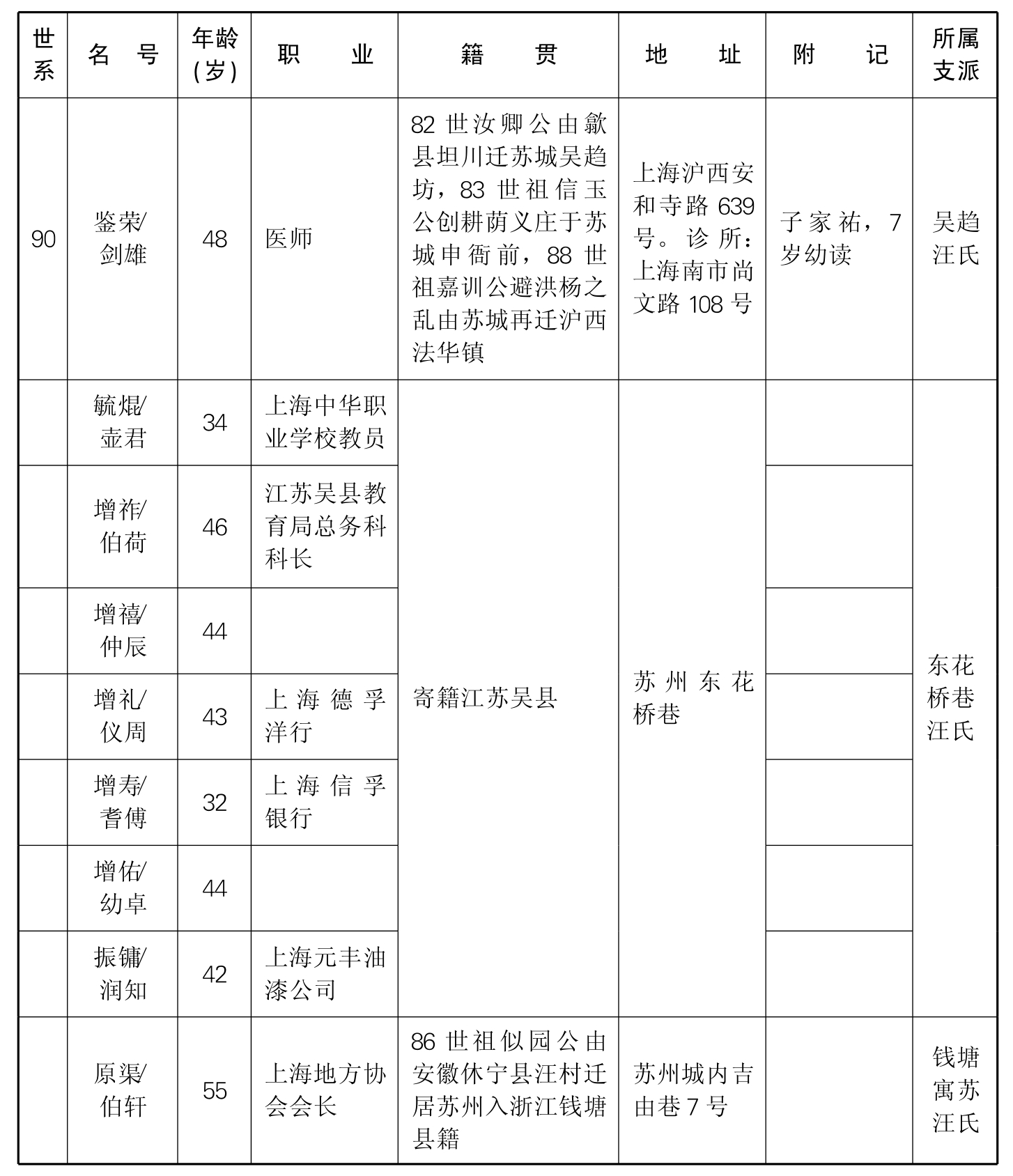

根据戴振声、汪濂于1936年所编《吴山汪王庙志略续编》中所列的《宗人录》,我们将苏州汪氏成员统计如下:

表2-10 杭州吴山汪王庙中的苏州汪氏统计表

(续表)

从杭州汪王庙中苏州汪氏支派及地缘认同来看:

《宗人录》登记的汪氏族人计有205人,由上表统计可知,苏州汪氏共计17人,占总数的8.3%。而这17人当中,苏州东花桥巷汪氏7人,占苏州汪氏的41.2%;吴趋汪氏6人,占苏州汪氏的35.3%;钱塘寓苏州汪氏1人,占5.9%;其他支派汪氏3人,占17.6%。可见,在杭州吴山汪王庙中的苏州汪氏,以东花桥巷汪氏和吴趋汪氏势力最大。

《宗人录》登记的苏州汪氏族人,其籍贯大都填写为“寄籍江苏吴县”,或“迁居苏州”,其中汪琦祖上清初由安徽休宁迁江苏吴县;吴趋汪氏的汪升爔、汪榜林、汪维祖、汪企祖、汪念祖、汪鉴荣等6人祖上第72世福师公由歙县徙居坦川,82世汝卿公再由坦川迁苏入籍,汪鉴荣的88世祖嘉训公避洪杨之乱复由苏城迁沪西法华镇;而东花桥巷汪氏的汪毓焜、汪增祚、汪增禧、汪增礼、汪增寿、汪增佑、汪振镛等7人在籍贯一栏只填写“寄籍江苏吴县”,未体现由何处迁居苏州,另根据《清代硃卷集成》记载,此支汪氏是铁佛公休宁支系,始祖士荣于清初迁吴。因世居苏州阊门内临顿路东花桥巷,是为东花桥巷汪氏。钱塘寓苏汪氏的汪原渠的86世祖似园公由安徽休宁县汪村迁居苏州入浙江钱塘县籍;另外,汪懋章则寄籍浙江慈溪迁苏州已四代。尽管有少部分人对自己所迁源头不明,但在籍贯认同上,上述17人无一例外地都认同自己的籍贯为苏州,而根皆在徽州。同汪王庙中其他地方的汪氏一样,对徽州祖籍的地缘认同,既是他们的共同特征,也是其联结在一起的纽带。

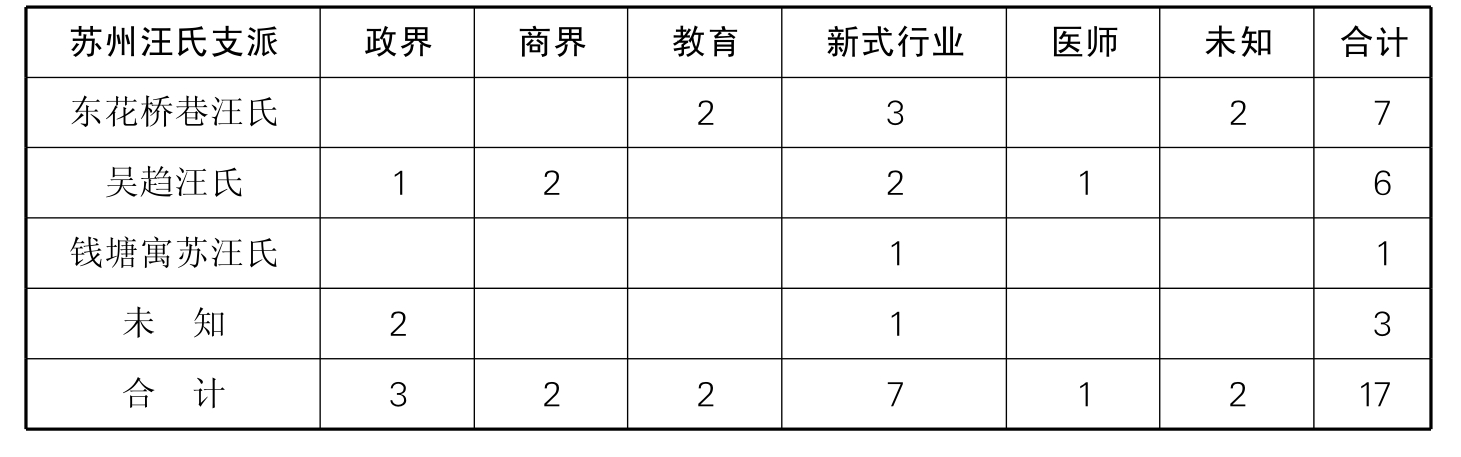

从杭州汪王庙中苏州汪氏的职业分布来看,根据《宗人录》有关族人职业情况辑录,制作《杭州汪王庙中苏州汪氏职业分布情况表》:

表2-11 杭州汪王庙中苏州汪氏职业分布情况表

由上表统计可知,杭州汪王庙中苏州汪氏从事新式行业的共有7人,占比最高,达41.2%,其中在外国洋行服务的2人,在新式银行服务的2人,工程师1人,油漆公司任职1人,任地方协会会长1人。从政的3人,从事教育行业的有2人,从商的2人,医师1人,其他未知2人。可见,抗战前夕,苏州汪氏的职业选择以新式行业为主,其他诸如教育、从政、经商也占有相当比例。

从杭州汪王庙中苏州汪氏世系及血缘认同来看,在《宗人录》中,世次被列为第一要素。是否能清晰地列出本人的世次,这是血族认同的重要指标。根据唐力行教授对杭州吴山汪王庙的研究,旅外族人与徽州本土联系有三个层次,即籍贯乡里、寄籍杭州与寄籍异地者。而对于苏州汪氏而言,他们都属于第三个层次。《宗人录》中所登记的17位苏州汪氏,有9人没有填写“收姓后世次”,如汪懋章、汪原渠及苏州东花桥巷汪氏的全部7人皆不知自己世系。同样也有9人甚至不能确认自己的祖居地为徽州,如汪懋章祖上寄籍浙江慈溪迁苏州已四代,但不知由何处迁居浙江慈溪。再如汪增琛只知祖上寄籍江苏吴县,但不知何时由何处迁来。其他东花桥巷汪氏的7位族人也是如此。尽管杭州汪王庙中的苏州汪氏有过半人不明世系,对徽州祖居地也不甚清楚,但他们仍然认同自己是徽州人,依然加入汪王庙这一同姓联宗组织。可见其血缘认同的强烈倾向,这也是抗战前夕徽商组织血缘化的基础所在。

以上我们对杭州吴山汪王庙中的苏州汪氏的基本情况作了考察,那么苏州汪氏为何加入杭州的同姓联宗组织?

徽州地处江南,虽处于群山环抱之中,却有三条水路将其与沿江区域相连:北可由青弋江入芜湖;东沿新安江顺流直达浙江杭州,再可由苏杭运河抵江苏苏州;西则经阊江入鄱阳湖出湖口。沿江区域因交通便利,成为徽商经营活动的大本营。(59)而以杭州、苏州等为代表的大都会则成为徽商主要的迁徙方向。由于在地理位置上,杭州处于徽州与苏州之间,是由水路从徽州去往苏州的必经之地,因此,有许多徽商先是迁往杭州再迁苏州的。苏州汪氏中就有不少从杭州迁来的。如前文中提及的本秩公一支(钱塘寓苏汪氏),就是先迁往杭州,而后移居苏州的。该家族中的汪鸣銮即以杭州商籍参加科举考试,先后中同治三年(1864年)甲子科顺天乡试举人、四年乙丑(1865年)科会试进士。因此,苏州汪氏与杭州汪氏之间关系甚为密切,而且这种关系一直持续到民国年间。

20世纪初,商会逐渐取代会馆、公所等传统商人组织成为商界的领导机构。但是在1927年南京国民政府成立以后,中央政权加强了对基层社会的控制,各类民间社团也处于政府的全方位控制之下,以商会为代表的民间社团逐渐丧失了其独立性,在政府权力的高压之下,商人们举步维艰,处于尴尬的两难困境,不得不逐渐倒退回去利用血缘、地缘关系以求扩大生存空间,这也体现了传统与近代的动态变迁过程。

二、汪氏商业经营:传统向近代的转变

(一)清末民国年间苏州汪氏从事各行业情况

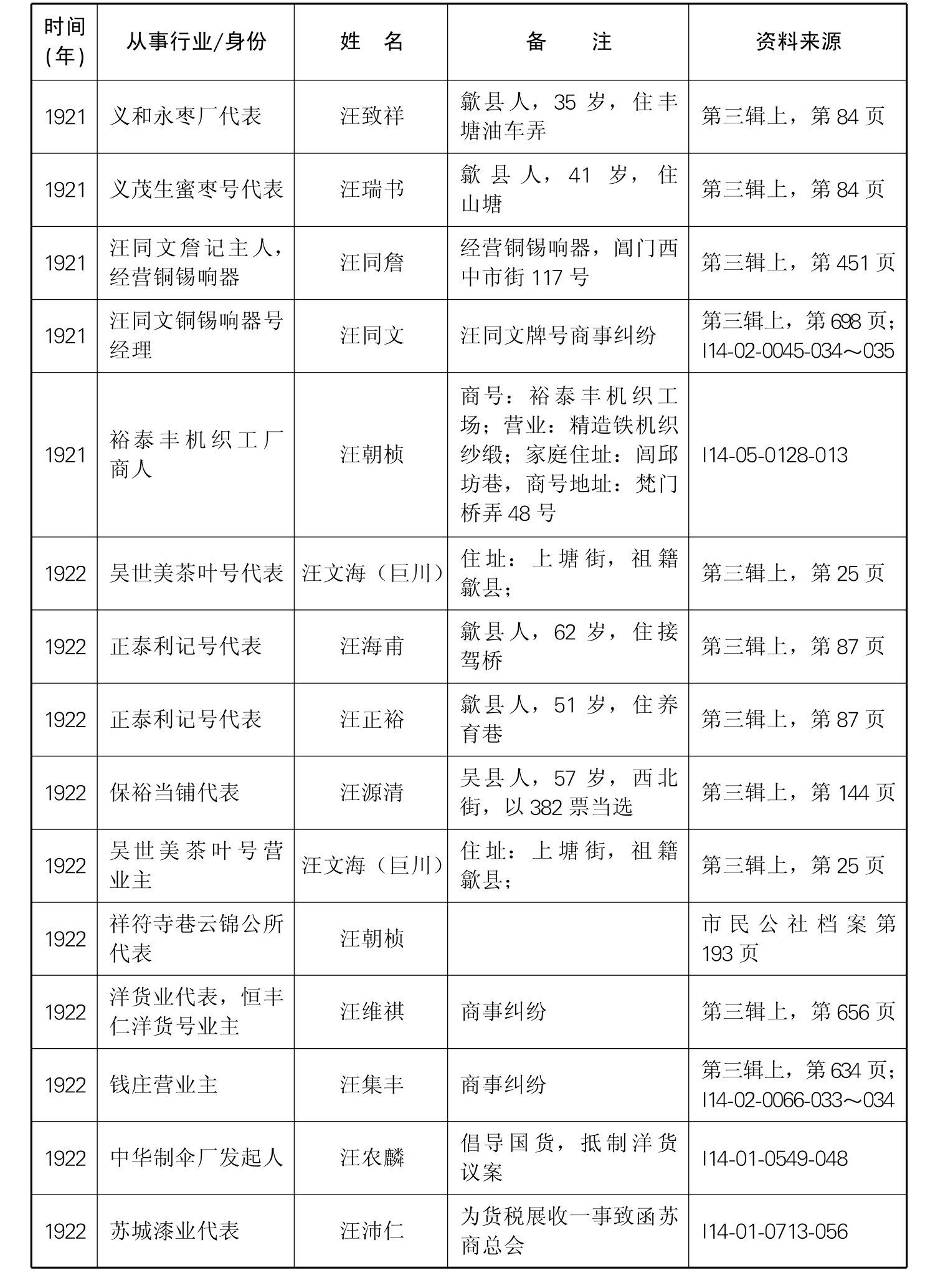

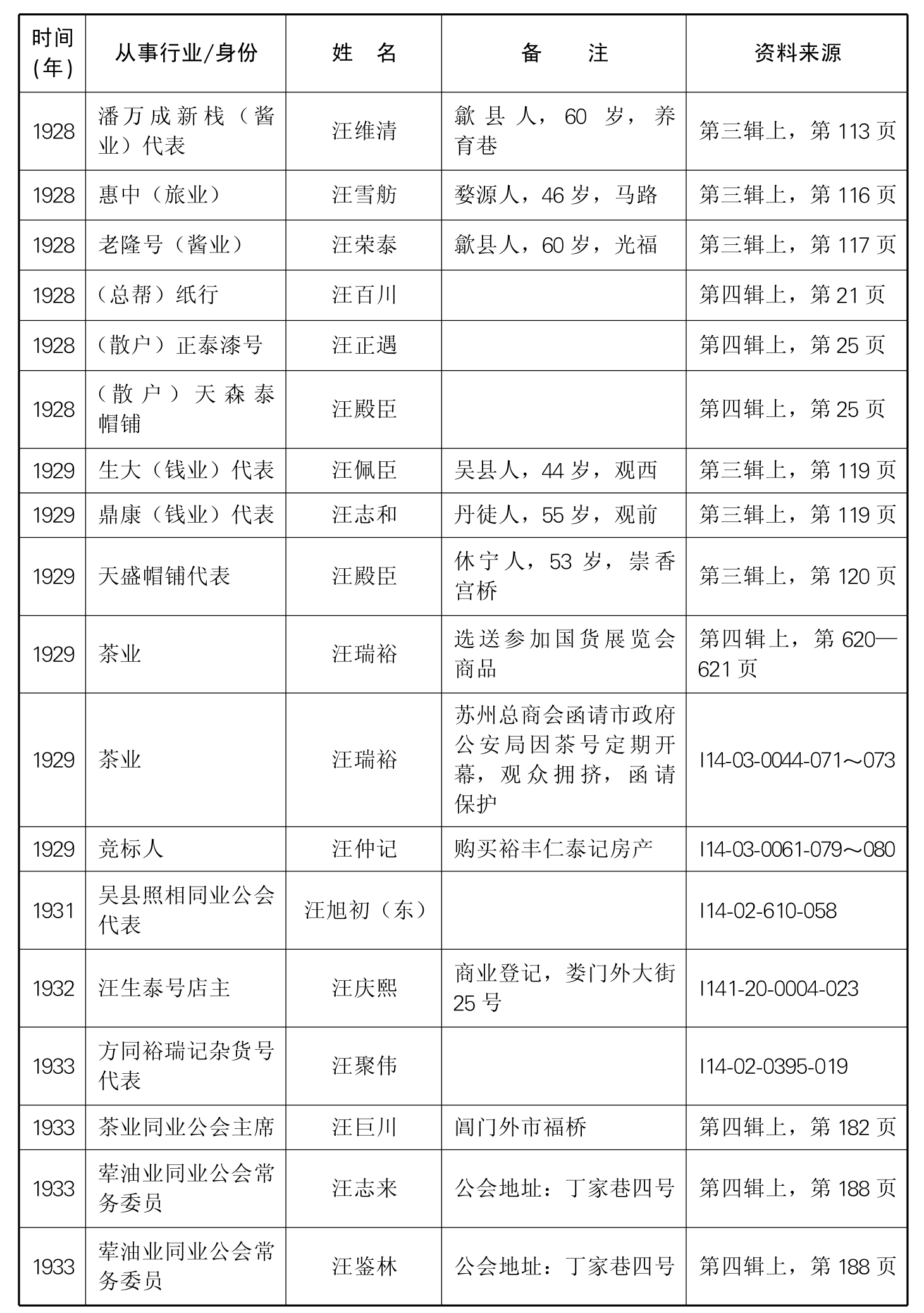

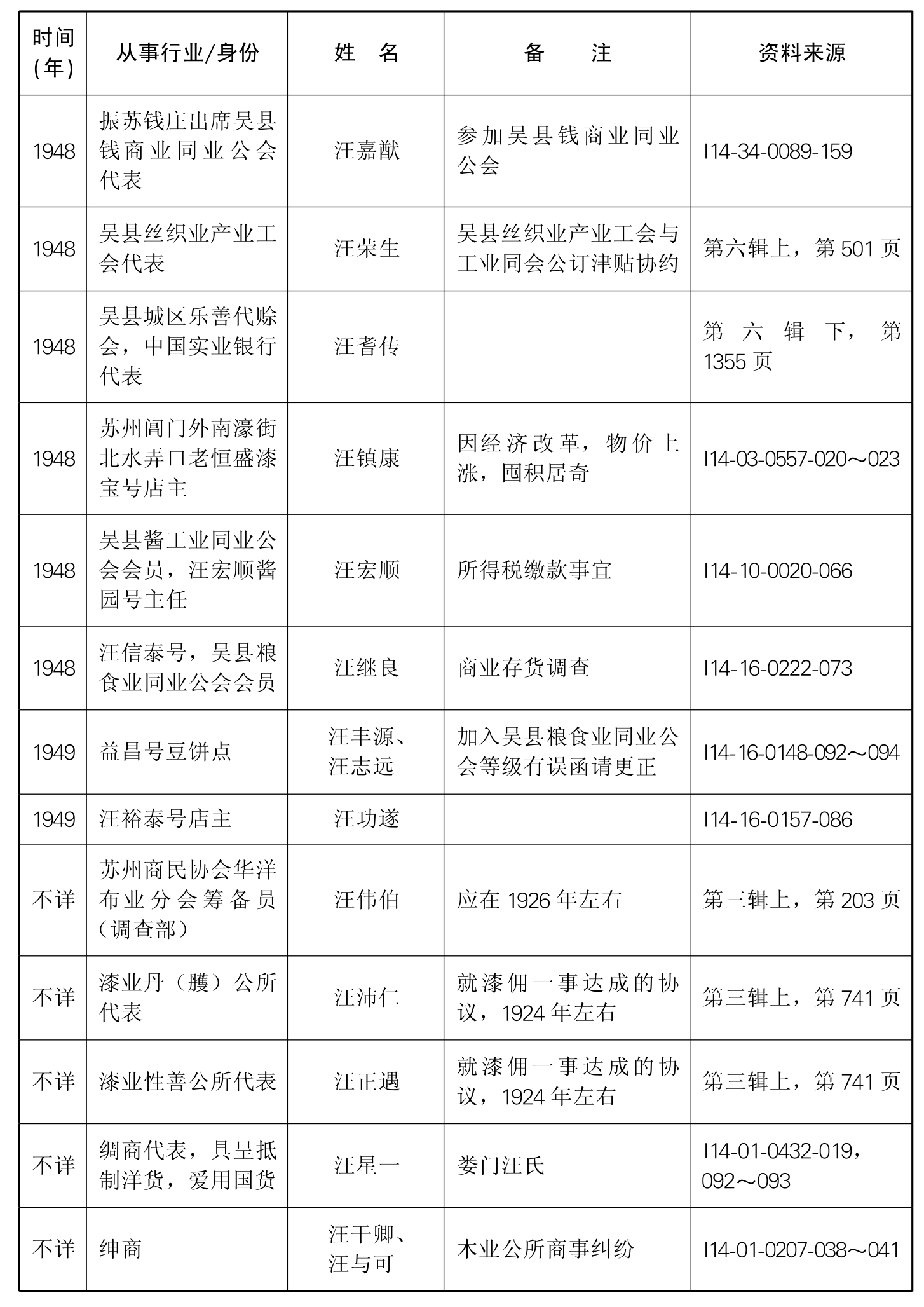

表2-12 清末民国年间苏州汪氏从事各行业统计表

(续表)

(续表)

(续表)

(续表)

(续表)

(续表)

(续表)

(续表)

(续表)

(续表)

(续表)

(续表)

(续表)

(续表)

(续表)

(续表)

资料来源:章开沅、马敏主编:《苏州商会档案丛编》,第1—6辑,华中师范大学出版社1991—2011年版;未出版苏州商会档案,苏州档案馆藏。

由上表统计可知,自1906年至1949年间,苏州汪氏其业无所不居,除了经营传统行业如:钱业、烛箔业、绸业、缏线业、货洋业、南北货业、绸布业、酱业、丝经染业、典业、茶业、木业、铜锡业、盐业、米业、鞋业、典业、纱缎业、华洋布、纸业、漆业、粮食油酒业、帽业、荤油业、棉夏土布业、盐业、席草业、银号业、浴业、畜产业、高粱烧酒业、五金业等之外,还有许多新式行业,如银行业、爆竹业、照相业、保险业、西式木器业等。此外,还有很多汪氏发展实业,如苏经源盛丝厂、苏经、苏纶纱厂、苏州电气厂等。

(二)苏州汪氏商业经营:由传统向近代的转变

自宋以来,直至海通以前,富庶莫过江浙,苏杭称雄天下,而苏州更执江南全局之牛耳。是时,史称“苏人以为雅者,则四方随而雅之;俗者,则随而俗之”。松江市面就曾以“小苏州”为荣。不意五口通商数十年间时势急转,“申江鬼国正通商,繁华富丽压苏杭”。僻处东隅,曾为松江属县的上海遂取苏州而代之,独领风气,率先起步由传统向现代蜕变。兹后不惟苏州失其旧日光彩,“俯首称臣”,近则嘉兴、无锡、宁波,远则天津、武汉、青岛诸地,甚至江南一些市镇(如德清新市、余姚长河),欲夸耀其市容商业繁盛,每每改以“小上海”称之。入至21世纪初期,更有人不无夸张地说道:“现在的中国正在普遍地‘上海化’中”。(60)

苏州各派汪氏自明末清初陆续因经商迁吴,经过数代人的努力,在商业经商上取得很大成功,成为苏州一大商业劲旅,其商业发展尽管因太平天国运动的打击而被迫中断,但汪氏家族以其强大的自我调适能力,在战后逐渐得到恢复,仍是苏州商界一支不可忽视的力量。然而,随着国门的进一步洞开,特别是1895年苏州开埠通商后,外国商人向苏州大量倾销商品和进行资本输出,这些传统的商人们在与外人的商战中越来越力不从心,因此也开始了投资新式行业的尝试,有意识地实现由传统向近代的艰难转变。

苏州汪氏所从事的行业无所不居,其所从事诸多行业中又以盐业、布业、木业、漆业为主,这和徽州商帮以垄断盐业经营发迹及徽州当地特殊的地理环境休戚相关。但是,他们这种传统的经营方式与不断涌入的资本主义生产方式相比,明显缺乏竞争力。鸦片战争后不久,清政府推行洋务运动之时,这些商人就进行了引进西方国家的先进技术投资新式企业的尝试,但这毕竟是少数。晚清商会成立后,商人投资新式企业之势蔚为壮观。苏州汪氏中也不乏这样的商人。

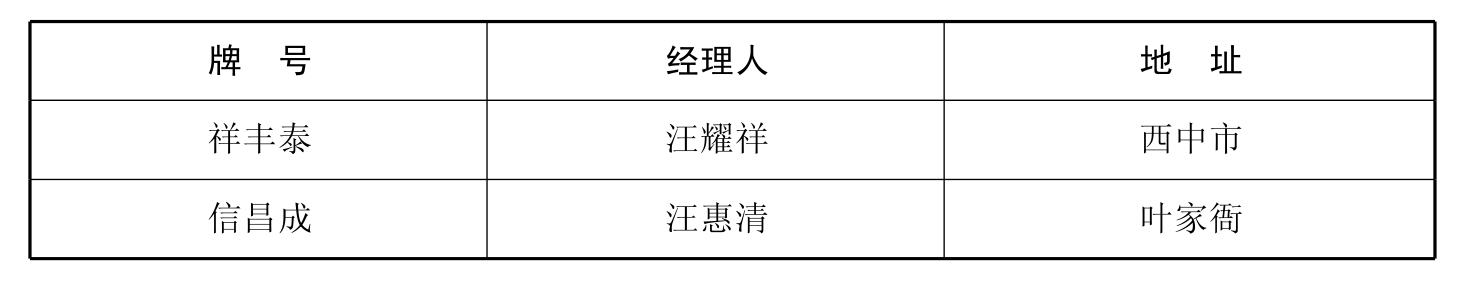

1.汪氏商人与洋商资本缠联,出现买办化趋势

五口开放后,尤其是1895年苏州开埠通商后,一些外国商人深入苏南内地从事商业投机活动。为了弥补资本不足和市场不熟的缺陷,他们在苏州城乡内外广泛寻找华商代理人或承销商。而苏州一些希图大利的商人也因经不住外商资本的压迫和利益诱惑表示愿意响应附从。于是,苏州当地出现了不少与外国资本相辅相成的商业店家。20世纪初,在苏州专营进出口字号,如丝行、洋纱号、洋布号、洋货号等日益增多,分工也越来越细,仅棉布字号就分为西货字号、洋货字号和东货字号,分别经营英、美和日本的棉纺织品,1920年前后,原先专门经营土布的字号、布庄开始经营国产机制棉布和洋布。据《苏州总商会同会录》的记载:1919年时苏州共计布庄39家,其中汪氏有两家,其牌号、经理人和开设地点详见下表:

据当年段本洛先生调查访问,这三十九家布庄的大多数均兼营洋布和国产机制棉布,只有极少数仍保持传统,专门经营土布。洋布号、土布号逐渐合流,中国原有活动在棉织手工业品流通过程中的商业资本,变成为帝国主义倾销商品的代售店,布庄、字号日渐买办化。(61)

再看苏州的洋广货业,在20世纪初苏商总会注册的洋广货业商家约在三十家左右,吴趋汪氏91世的汪毓桢开设的洋广货号就是其中之一,苏州档案馆收藏了一份关于汪毓桢等苏州八家、上海三十五家洋广货商号的珍贵档案。档案内容是关于苏州阊门内中市盛康余洋广货店主乐荣樟,向同业各户先后借款洋六千二百多元,银一千八百多两,因经营不利潜逃,洋广货业公会职员汪毓桢,将此事向苏州总商会禀报,以求妥为办理。(62)从该档案中我们知道,涉及此案的洋广货业店家,苏州有八家,上海有三十五家,反映出苏州与上海的洋广货业商人之间往来密切。这些店号主要从事洋货和洋油的进口贸易、代销和零售各种洋货。汪氏从事洋广货业的还有汪锦洲,于1922年被该同业公所推举为詠勤堂洋货公所代表,可见,汪氏在洋广货业的势力和影响。

如果说从事洋广货业的汪氏商人还不算真正意义上的买办,那么称上海元芳洋行服务的汪升烯为买办可谓名副其实。根据1935年杭州汪王庙宗人录中记载,汪升烯,字啸云,57岁,在上海元芳洋行任职,住上海江湾青年村。另根据《吴趋汪氏支谱》记载,汪升烯,吴趋汪氏第91世老四房湘泉公支,号幼湛,生于光绪六年(1880年),他服务于上海的元芳洋行,担任元芳洋行买办。此外,担任外国洋行买办的汪氏还有汪增礼,字仪周,为苏州东花桥巷汪氏,1935年服务于上海德孚洋行。(63)汪氏受雇于外国洋行担任买办,一方面是受外力竞争下的无奈,另一方面也是为了进一步发展自己的商业活动的需要。其实,在担任买办之前他们既已是商人,担任买办后仍可以继续经营自己原有的商业,同时可以利用职务的便利和洋行的支持以扩展自己的商业势力,而外国洋行“对买办自己的营业,一般采取放任,有时甚至采取纵容和鼓励的态度”。(64)而且,他们在买办职业生涯中从外国企业还学到许多西方先进的知识,正是“凭借自己的财富和专门知识,买办成为一种新式商人”。(65)

2.汪氏向新式行业投资的尝试

辛亥革命后,尤其是第一次世界大战期间以及战后的数年是我国民族资本主义工商业迅速发展的时期,号称近世商人的“黄金时代”,辛亥革命前(1903—1908年)新式企业在旧商部的注册数为265家,年均注册数为44家。辛亥革命后(1912—1921年)新式企业在北洋政府工商部的注册数为794家,年均约80家,比辛亥革命前增加了将近一倍。不仅企业的数量倍增,而且新建的企业规模也不可同日而语,辛亥革命前(1895—1911年),全国新式企业投资总额为11131万元,辛亥革命后(1912—1918年)增至14286.5万。(66)而汪氏家族的商人们也抓住这一有利时机,兴办各类新式企业。

从表2-12可以看出,汪氏从事新式行业的案例很多,现将其整理摘录如下:

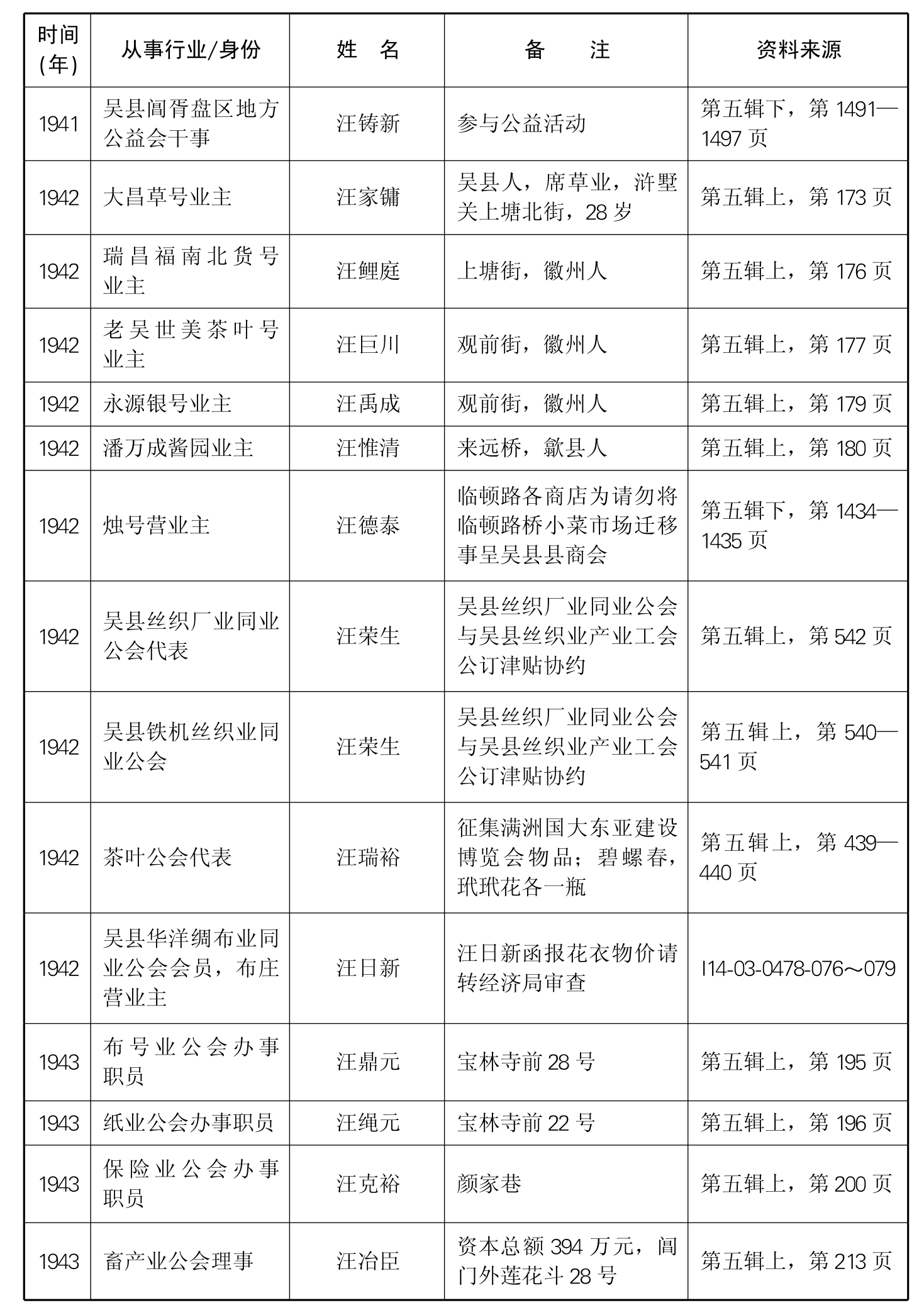

表2-13 汪氏从事新式行业统计表

(续表)

资料来源:章开沅、马敏主编:《苏州商会档案丛编》,第1—6辑,华中师范大学出版社1991—2011年版;未出版苏州商会档案,苏州档案馆藏。

举例而言,1920年,汪廷栋等为“尊重地方公共营业、保守主权起见”发起成立苏州电气厂,经营电气事业,供给社会使用。(67)

再如民国11年(1922年)1月13日,商人汪朝桢便向苏州商会禀请设裕泰丰机织工场,(68)详情如下:

裕泰丰机织工场商人汪朝桢,今遵照商业注册条例,开明左列事项,具书禀请送陈总商会审核,转递吴县注册所查照保护,谨禀。

一、商号:裕泰丰机织工场

二、营业:精造铁机丝织纱缎

三、商业主人:

姓名:汪朝桢

住址:阊邱坊巷

四、商号所在地:梵门桥弄四十八号

附缴注册费银三元

禀请人:汪朝桢

民国十一年一月

汪朝桢系苏州东花桥巷汪氏,在新办新式企业的尝试方面我们不得不承认这样一个事实,尽管在苏州汪氏商人当中吴趋汪氏是势力最大的一支,但在这一点上东花桥巷汪氏却走在前面,因为,据该年杭州汪王庙《宗人录》所载从事新式行业族人名录中,东花桥巷汪氏出现三人,即汪增寿(上海信孚银行)、汪增礼(上海德孚洋行)和汪振镛(上海元丰油漆公司),而吴趋汪氏只出现一人,即汪升烯(上海元芳洋行)。(69)当然,这只是根据片段史料的记载而得出的结论。以上汪氏我们可以明确考证出其支派。更多的是无法考证的,这也是本课题研究的一大难题。

3.汪氏商业活动的东移

上海原为松江府的一个滨海小县,其商业活动从属于苏州经济圈,但五口通商后,上海的地理和经济地位日显重要。有眼光的中外商人意识到它可能成为未来中外商业活动的“江海通津”、“东南都会”,纷纷来此抢占先机,苏州商人也迅速对这一变局作出反应。苏州汪氏家族中的商人也开始增资扩股,突破地域限制,把分店开到上海,或者直接移转至上海。

如苏州档案馆藏有一份久大钱庄的存折,存折上记载内容如下:

金波记款二千两,每月六厘半起息,光绪二十九年正月二十日存,利息付至宣统二年止。恒豫记例洋一千元,每月八厘起息,光绪三十四年三月初十日存,利息付至本年八月为止。汪耀恒先生住上海新马路昌寿里第五十二号门牌。(70)

根据《吴趋汪氏支谱》记载,汪耀恒为吴趋汪氏第92世孙,汪耀恒先后于光绪二十九年、三十四年两次向久大钱庄存款,数量之巨也足见其财力雄厚,从其所居住的地址在上海新马路昌寿里第52号来看,证明其商业活动已转移至上海。

其实,我们在讨论前两个问题时就已经发现,无论是汪氏的商业资本与洋商资本纠缠出现买办化的趋势,还是向新式行业投资的转变,我们所运用的史料同时也可以验证,其商业活动有明显的东移倾向,在上海投资成为时尚。如前文中考察从事洋广货业的汪氏当中,汪毓桢控告盛康馀洋广货店主乐荣樟潜逃一案,涉及此案中有苏州同业8家,而上海同业有35家,在这35家中就有不少是苏州人开的。再结合实例来看,从事洋广货业的苏州汪氏当中,还有汪永和,系民国26年(1937年)吴县南北海货糖业同业公会会员,(71)于沪战前来上海从事南北海货业,沪战发生后,常到该业会所借膳行宿,因受到该所栈司潘正芳等的冷言相待,在军事委员会检查该所时“揭发”潘正芳等为汉奸,致使潘正芳等人被抓。(72)我们撇开该具体案件,汪永和在上海从事南北海货业是不争的事实。再如担任外商买办的吴趋汪氏第91世汪升烯,东花桥巷汪氏第91世汪增礼都在上海为外商服务,同时也经营自己原来的商业活动。再如,汪振镛、汪农麟等都在上海创办新式企业等。

另外,我们还可以其他资料作为佐证。如92世老四房湘泉公三房汪(炳台)星若,为1926年吴县债券委员会常务委员,曾代表该会同上海印书馆签订合同,并拨汇三千元,并同英商美孚洋行建立商业联系。(73)92世老四房湘泉公支汪念祖,字伯绳,于1935年在上海北河南路洪福里5号中兴纸店。(74)

上海图书馆藏有一份1929年《苏州旅沪同乡会第八届选举名录并收支报告书》,(75)名录中记载有苏州汪氏13人,他们也都是到上海经商的。

表2-14 苏州旅沪同乡会第八届选举名录中的汪氏

从以上考察可以看出,汪氏投资上海的不在少数,这也从某种程度上反映了近代上海城市的崛起,并逐步取代苏州而成为全国的经济中心。

4.汪氏所从事的传统金融业向近代银行的演变

19世纪中叶以后,随着外国金融资本和商业资本的渗透,尤其是辛亥革命后,社会近代化趋势日益明显,但社会秩序的动荡等不稳定因素也与日俱增,苏州原有的金融组织出现了巨大的变化,其中有的改变宗旨,依附外国银行或洋行求得生路;有的苟延残喘,江河日下;有的竞争失败,关门倒闭;有的自我更新,凤凰涅槃,改组为现代银行。

以典当业为例,在清代,苏州汪氏在典当业当中可谓实力雄厚,汪堃在《逆党祸蜀记》中言道:“宪台传谕两司云:永宁汪道系江苏富户,我在浙江时闻得杭嘉湖三府典铺多有苏州汪氏的”。(76)到清末,仍具有一定实力,在1905年苏州商务总会所制《苏州商业户籍表》(典当业)中,苏州汪氏开的典当商号就有两家,一是吴趋汪氏汪寿民在西城桥开的济大号,一是汪少秋在光福镇开的九丰号。(77)到民国初年,从事传统典当业的吴趋汪氏也得到一定的维持,1918年汪嘉凤在吴县开设永生钱庄,汪建栋开设晋生谦记钱庄,(78)但在经营的方式上也有别于传统典当商号,与外国洋行的业务往来明显增多,在组织形式、管理制度、经营方式等方面作了有益尝试,并试图与新式银行合作,以弥补典当业资本的不足,但毕竟是作为一种传统的行业,带着相当程度的封建性和落后性,常为人所诟病。因此,苏州典当商人们开始了创建典业银行的尝试。1921年9月,江苏典业银行在苏州吴县成立,总行设在吴县西中市,资本额100万元,(79)经营商业银行各种业务。银行成立之初,苏州典当业齐心协力,认购股本,业务不错。但由于受到时代条件的限制,在产生后不久就遇到层层困难和阻力,于1928年便宣告歇业,苏州典当业举步维艰。1929年国民政府公布了《工商同业公会法》,规定一般公所均应改组为同业公会,隶属商会领导。苏州吴县典业公所改组为典业同业公会,在1935年吴县典业同业公会进行第二次改选,吴趋汪氏有两人入选,他们分别是第92世的汪性初(铁瓶巷)和汪希尧(大顺典)。1937年加入该会的还有汪增永(80)以及1948年苏州振苏钱庄的汪嘉猷。(81)1940年吴县质业同业公会中也有汪氏二人,即在甪直镇东市开恒丰号的汪福田,在山塘大街本店开正泰号的汪幼园。(82)可见,从事典当业的汪氏,尽管在激烈的社会变迁中举步维艰,但还是以其强大的应变能力,艰难地维持其在该行业中的地位。

其实,汪氏这种“适应力”不仅表现在典当商人身上,还表现在敢于创建各类新式银行,为现代金融业的发展奠定了基础。如民国年间金城银行苏州分行的汪薇青:(83)

径复者:

接准大函,以我业员司遗族恤金委员会应设调查员,依照章程第四条之规定,由会员行,各推一人先任事等语,谨洽兹敝行准推汪君薇青为调查员。相应函复,即希察照为荷。

此致

吴县银行业员司遗族恤金委员会

金城银行苏州办事处启

八月二十一日

金城银行苏州支行,开设于民国20年(1931年)六月,初为办事处,地址在观前街,汪薇青作为股东,被推举为调查员。

径启者:

随函送上敝汪会计主任学海、龚出纳主任安顺会同签字印鉴一份,即希察存备验。嗣后敝行发出函件、表单、票据等件经敝汪会计主任、龚出纳主任会同签章同为有效。所有前送敝汪会计主任全代理,出纳主任会签印鉴,即乞代为注销为荷。

此致

银行公会

中国实业银行苏州分行谨启(84)

中国实业银行苏州分行设立于民国19年(1930年)八月,行址在观前街。苏州沦陷后,撤至上海办理,结束事宜。1946年9月在苏州原址复业,该档案形成年份是民国24年(1935年),汪学海担任会计主任。

前面提及的1935年杭州汪王庙《宗人录》,其中也记载了苏州汪氏投资新式银行的情况。如,汪增寿,字耆传,在上海信孚银行任职;汪懋章,字达成,在上海浙江兴业银行任职。(85)

另外,苏州农业银行于民国33年(1944年)推举汪振声为代表出席苏州银行业同业公会会议。苏州余生银行于民国34年(1945年)推举汪醉屡为代表出席苏州银行业同业公会会议。(86)1946年四明银行推举汪瑞安出席吴县商整会筹组伪币收换委员会第一次会议。(87)

综上所述,苏州汪氏经过辛亥革命的冲击,更多的是来自外国商业资本的排挤,单纯地依靠传统的经营模式已很难维持,因此他们不得不应因时事的变化而作出调整,有意识地向近代迈进,但由传统商人而演变的新兴阶层,仍无法摆脱自身所禀赋的局限而处于尴尬的两难困境。

【注释】

(1)《消夏闻记摘抄》卷上《苏俗奢靡》。

(2)洪武《苏州府志》卷八《官宇》。

(3)王树槐:《中国现代化区域研究:江苏省(1860—1911)》,中央研究院近代史研究所专刊,第48本,第24页。

(4)王家范:《明清苏州经济功能研讨———纪念苏州建城两千五百周年》,《华东师范大学学报》1986年第5期。

(5)顾颉刚:《苏州史志笔记》,江苏古籍出版社1987年版,第116页。

(6)范金民:《清代江南棉布字号探析》,《历史研究》2002年第1期。

(7)张海鹏、王廷元主编:《徽商研究》,《徽商与两淮的盐业》部分,安徽人民出版社1995年版;范金民:《明代徽州盐商盛于两淮的时间与原因》,《安徽史学》2004年第3期;(韩)曹永宪:《明代徽州盐商的移居与商籍》,《中国社会经济史》2002年第1期,何炳棣:《扬州盐商:十八世纪中国商业资本的研究(之一)》,《中国社会经济史》1999年第2期,(日)藤井宏:《明代盐商之考察———边商、内商、水商的研究》,载刘淼辑译《徽州社会经济史译文集》,黄山书社1987年版等。

(8)[日]臼井佐知子:《徽商及其网络》,《安徽史学》1991年第4期。

(9)张海鹏、王廷元主编:《明清徽商资料选编》,黄山书社1985年版,第169页。

(10)《吴趋汪氏支谱》卷二。

(11)民国《吴县志》卷七十六上《列传流寓一·二十五》。

(12)[日]臼井佐知子:《徽商及其网络》,《安徽史学》1991年第4期。

(13)关于商籍问题,[日]臼井佐知子在《徽州汪氏家族的迁徙与商业活动》(《江淮论坛》1995年第2期)中作了考察,另外也可参见[韩]曹永宪:《明代徽州盐商的移居与商籍》,《中国社会经济史研究》2002年第1期,许敏:《明代商人户籍初探》,《中国史研究》1998年第3期;《试论清代前期铺商户籍问题———兼论清代商籍》,《中国史研究》2000年第3期。

(14)张海鹏、唐力行:《论徽商“贾而好儒”的特色》,《中国史研究》1984年第4期。

(15)兵部左侍郎蒋元益在乾隆三十九年为汪氏续修的族谱序中就言道:“吴趋汪氏为吴中望族,繁盛绵延,与余世通姻戚。”《吴趋汪氏支谱》卷首《吴趋汪氏支谱序》。

(16)汪彤宣续修:《吴趋汪氏支谱》诰录,卷下《议叙光禄寺署正加六级汪淦本生曾祖父母诰命》。

(17)[日]臼井佐知子:《徽州汪氏家族的迁徙与商业活动》,《江淮论坛》1995年第2期。

(18)杜堮:《清诰赠中议大夫候选主事似园公墓志铭》,载汪原渠编:《汪氏谱略》,1937年油印本。

(19)张一柔:《由徽商迁吴定居的苏州汪氏》,载张学群等编著:《苏州名门望族》,广陵书社2006年版,第334页。

(20)许仲元:《三异笔谈》卷三《布利》,笔记小说大观。

(21)拙文:《艺芸书舍述略》,《上海师范大学学报》2005年研究生专刊。

(22)李斌:《从碑刻资料看清代的假冒商标》,《东南文化》1994年第3期。

(23)范金民:《清代江南棉布字号探析》,《历史研究》2002年第1期。

(24)《描金凤》,又称《错姻缘》。十二卷,四十六回。作者佚名。现存最早刻本为光绪二年(1876年)重刻本及光绪三十二年(1906年)《马如飞重谱时调》石印本。书成于光绪之前。其主要回目《玉翠赠凤》、《换监救兄》等脍炙人口,为弹词龙凤书的代表作。现代弹词家夏荷生即以弹唱《描金凤》享名于世。

(25)所谓两头大,是徽州特有的一种婚姻现象,指徽商在家娶的妻与在外地纳的妾,也许一辈子也不见面,所以经商地的妾的实际地位与家乡的妻一样高,都为“大”,而无“大”、“小”之别。

(26)[日]松浦章:《清代徽州商人与海上贸易》,见刘淼辑译:《徽州社会经济史研究译文集》,黄山书社1988年版,第470—471页。

(27)王振忠:《徽州社会文化史探微———新发现的16—20世纪民间档案文书研究》,上海社会科学院出版社2002年版,第519—578页。

(28)汪德门:《庚申殉难日记》,第1页。

(29)汪堃:《逆党祸蜀记》,第50页。

(30)苏州地方志办公室藏:《苏州商业志》(内部资料),第9—10页。

(31)顾颉刚:《苏州史志笔记》,江苏古籍出版社1987年版,第113—115页。

(32)汪德门:《庚申殉难日记》,第3页,第7页。

(33)汪德门:《庚申殉难日记》,第3页,第7页。

(34)周武:《太平军战事与江南社会变迁》,《社会科学》2003年第1期。

(35)吴大澂:《辛酉日记》,转引自李军:《吴大澂交友新证》,复旦大学博士论文2011年,第85—86页。

(36)吴大澂:《辛酉日记》,转引自李军:《吴大澂交友新证》,复旦大学博士论文2011年,第85—86页。

(37)冯天瑜:《“千岁丸”上海行———日本人一八六二年的中国观察》,商务印书馆2001年版。

(38)转引自王振忠:《太平天国战乱中逃亡日本的徽商》,载《文汇读书周报》,2002年3月29日。

(39)转引自王振忠:《太平天国战乱中逃亡日本的徽商》,载《文汇读书周报》,2002年3月29日。

(40)江苏省博物馆编:《江苏省明清以来碑刻资料选集》,三联书店1959年版,第128页。

(41)邱澎生:《十七、十八世纪苏州城的新兴工商业团体》,国立台湾大学出版委员会1990年版,第27—35页。

(42)关于会馆、公所、行会等商人组织的概念界定以及学术界研究现状,参见台湾学者邱澎生著:《十八、十九世纪苏州城的新兴工商业团体》,国立台湾大学出版委员会1991年版,《导言》。

(43)关于成立苏州商务总会的呈文,《苏州商会档案》卷六十九,苏州市档案馆存档。

(44)唐力行:《商人与中国近世社会》,浙江人民出版社1994年版,第276—277页,第282页。

(45)唐力行:《商人与中国近世社会》,浙江人民出版社1994年版,第276—277页,第282页。

(46)马敏、朱英:《传统与近代的二重变奏———晚清苏州商会的个案研究》,巴蜀书社1993年版,第57—141页。

(47)阮湘:《中国年鉴》(第一回),商务印书馆1928年版,第1575页。

(48)当时因苏州工巡捐局评议员之选举与额数,在苏州城内外的士绅中颇具争议,竞争激烈,故而,各市民公社乃联合请求省署,准予归并市公益事务所,以顺舆情。

(49)苏州商会档案,I15-01-0117-002,005。藏于苏州档案局。

(50)《苏州商会档案丛编》第二辑,华中师范大学2004年版,第333—334页,第281页,第224页,第647页,第648页。

(51)《苏州商会档案丛编》第二辑,华中师范大学2004年版,第333—334页,第281页,第224页,第647页,第648页。

(52)《苏州商会档案丛编》第二辑,华中师范大学2004年版,第333—334页,第281页,第224页,第647页,第648页。

(53)《苏州商会档案丛编》第二辑,华中师范大学2004年版,第333—334页,第281页,第224页,第647页,第648页。

(54)《苏州商会档案丛编》第二辑,华中师范大学2004年版,第333—334页,第281页,第224页,第647页,第648页。

(55)邱澎生:《商人团体与社会变迁:清代苏州的会馆公所与商会》,第106页。

(56)王翔:《近代中国手工业行会的演变》,《历史研究》1998年第4期,第106—107页。

(57)王翔:《近代中国手工业行会的演变》,《历史研究》1998年第4期,第106—107页。

(58)唐力行:《商人与中国近世社会》,浙江人民出版社1994年版,第283页。

(59)唐力行:《徽州区域社会经济研究》,安徽大学出版社1999年版,第285页。

(60)王家范:《从苏州到上海:区域整体研究的视野》,《档案与史学》2000年第5期。

(61)段本洛:《苏州手工业史》,江苏古籍出版社1986年版,第526页。

(62)I14-01-0177-018~019,苏州档案馆藏。

(63)戴振声、汪濂:《吴山汪王庙志略续编》,1936年刻本,上海图书馆藏。

(64)汪敬虞:《唐廷枢研究》,中国社会科学出版社1983年版,第121、122页。

(65)(美)郝延平:《十九世纪中国的买办》,哈佛大学出版社1970年版,第1页。

(66)转引自唐力行:《商人与中国近世社会》,浙江人民出版社1994年版,第292页。

(67)《苏州商会档案丛编》,第三辑上,华中师范大学出版社2009年版,第423、426页。

(68)I14-05-0128-013,苏州档案馆藏。

(69)戴振声、汪濂:《吴山汪王庙志略续编》,1936年刻本,上海图书馆藏。

(70)I14-023-0009-012,苏州档案馆藏。

(71)洋广货业后改名为南北海货业。

(72)I14-02-0602-027~028,苏州档案馆藏。

(73)I14-01-0636-050~054,苏州档案馆藏。

(74)戴振声、汪濂:《吴山汪王庙志略续编》,1936年刻本,上海图书馆藏。

(75)《苏州旅沪同乡会第八届选举名录并收支报告书》,民国年间油印本,上海图书馆古籍部藏。

(76)汪堃:《逆党祸蜀记》,同治五年(1866年)不惧无闷斋藏版,第50页。

(77)转引自鲍正熙:《二十世纪上半叶苏州典当业述论》,硕士学位论文,2001年6月,第35页。

(78)马敏等:《苏州商会档案丛编》(第二辑),华中师范大学出版社2004年版,第105页。

(79)江苏典业银行成立时,总商会会董汪嘉凤还前去查验资本,参见:犐14-01-0473-019,苏州档案馆藏。

(80)I14-02-0450-009~013,苏州档案馆藏。

(81)I14-34-0089-159,苏州档案馆藏。

(82)转引自鲍正熙:《二十世纪上半叶苏州典当业述论》,第38—39页。

(83)I14-02-0534-058,苏州档案馆藏。

(84)I14-34-0051-013~015,苏州档案馆藏。

(85)戴振声、汪濂:《吴山汪王庙志略续编》,1936年刻本,上海图书馆藏。

(86)I14-34-0114-087;I14-34-0114-017,苏州档案馆藏。

(87)《苏州商会档案丛编》,第六辑下,华中师范大学出版社2011年版,第769—770页。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。