我国住房保障适度性水平测算与分析:一个理论框架(1)

◎欧阳华生 余宇新

摘 要:保障性住房问题受到世界各国的普遍关注,通常采用政府住房保障支出占GDP比例大小来衡量保障水平。在经济发展水平、政府财力和贫困人口比例客观条件约束下,模拟、测算和预估我国总体和各地区住房保障适度性水平,并与实际水平比较,结果表明,我国保障性住房资金投入总体规模明显偏小,实际保障水平偏低,需要加大投入力度,同时,应合理规划保障性住房建设,确保合理的保障水平和资金投入,采取有效措施化解住房保障融资瓶颈,并有效防范相关融资风险,建立相关考核和责任机制,促进我国保障性住房政策可持续发展。

关键词:住房保障;适度性水平;模型测算;理论框架

一、相关文献综述

保障性住房用来改善低收入特别是困难家庭住房条件,受到世界各国政府重视,近年来,我国保障性住房建设呈现提速态势,“十二五”期间计划新建各类保障性住房3600万套。住房保障问题吸引了许多学者进行研究。

国外对保障性住房问题的研究,主要围绕基础性理论、政府责任、融资方式和保障政策等几个方面展开,对财政投入机制的研究主要分散在上述相关研究中,尚未形成专门研究成果。在基础性理论方面,Burgess(1925)提出了的“过滤”理论,Sweeney(1974)、Ohls(1975)和Braid(1991)对“过滤”模型建立作出了贡献,White(1992)从整个住房市场的视角,透视住房市场的消费规律,提出“梯级消费”理论,“过滤”理论和“阶梯消费”理论成为保障性住房政策设计的重要理论基础;在住房保障责任方面,庇古(1912)在《财富和福利》一书中主张要由政府向富人征税,补贴给穷人,补贴方法包括房屋供给,认为政府应承担保障穷人居住的责任,Donnison(1967)分析了政府在雏生型、社会型及全面责任型住房政策中应承担的责任,认为政府不一定必须承担住房保障全面责任;在融资方式方面,各具特色的金融和财政政策安排是各国解决住房保障资金短缺问题最主要的方法,国外学者以探讨金融融资为主,Paul(1996)提出抵押贷款政策,Harloe(1995)提出信贷援助和公私合作方式,Peter(1989)提出动用住房公积金支持;等等。

国内关于保障性住房问题的研究也主要是围绕基础性理论、政府责任、融资方式和保障政策与水平等几个方面展开,对财政投入机制的研究侧重于资金来源和成本分担研究。在基础性理论方面,国内主要是对已有理论加以应用,宋博通(2002)利用“过滤”理论对不同住房补贴政策的“过滤”进行了分析,指出市场不能有效地解决低收入阶层的住房问题,但全部依赖政府建造公有住房则造成新的浪费,许付科(2004)、熊帅梁(2006)和浩春杏(2007)以“梯级消费”理论为基础,主张建立和谐梯度住房消费体系;在住房责任方面,金俭等(2010)认为住房保障不仅是政府的政治责任,更是法律义务,郑思齐等(2009)依据公共财政理论,认为中央政府承担主要住房保障成本,但在我国现实体制下,住房保障财政成本担当主体仍为地方政府,王伟(2009)则认为采取分权化住房保障治理模式会产生低效率;在融资方式方面,贾康(2007)主张建立以公共财政为主的住房保障资金多元化融资机制,杨阳(2009)主张建立财力保障机制,确立财政主导地位,巴曙松等(2006)提出住房保障吸收民间资本的融资创新渠道,吴文生(2009)等提出采用PPP模式来实施廉租房开发建设设想;在住房保障水平方面,孙炳耀(2000)用住房福利需要总量大小来衡量住房保障水平高低,褚超孚(2005)提出采用住房保障支出占GDP比例来衡量,余凌志等(2007)提出采用收入余额衡量居民家庭住房支付能力,并作为确定住房保障支付水平的依据;等等。

上述表明,国内外学界对保障性住房研究取得了许多成果,为笔者的研究打下了良好基础,但有些问题亟待继续深入研究,本文将就住房保障适度性水平如何合理确定问题,展开进一步研究,可以预见的是,适度性水平的研究成果会对政府财政投入决策,有着重要的参考价值。

二、住房保障适度性水平理论分析

为低收入家庭特别是困难家庭提供住房保障,成为政府责任的重要内容,学界基本达成共识,世界各国普遍实施了相应的保障政策,一定程度上体现了社会公平,促进了社会的稳定。从各国实践来看,由于经济、政策和人口等差异,其住房保障水平不尽相同,有些国家之间差异甚至较大。

从现实情况看,受各种条件制约,保障性住房供给往往难以满足社会需求,因此,一个国家为低收入家庭提供住房保障一定存在“度”的问题,即适度性水平,而不是越高越好。如何确定住房保障水平是否适度,以及采用何种指标衡量住房保障水平?这些都是亟待深入研究的问题。从理论上讲,要确定一个国家或政府向低收入家庭提供住房保障到何种程度才是适度的,需要对住房保障影响因素进行分析,一些学者从供给与需求角度对住房保障影响因素进行研究(褚超孚,2005),一些学者除了考虑供求方面影响因素外,还将住房市场状况也考虑进去了(李娜,2006),从学者实证检验结果来看,具有显著影响的供求影响因素主要有政府财力、居民收入、住房消费水平和贫困人口比例,而城市发展水平因素具有不确定性。除了经济社会因素外,一些政治因素也能影响住房保障政策和水平,有时候甚至起着决定性作用,但由于定量研究的局限,一些政治影响因素难以进行模型分析,目前这一缺陷还难以克服。本文认为,上述各种因素对住房保障政策和水平的影响将是实际的,而住房保障适度性水平主要取决于一个国家或政府的经济发展水平、政府财力和贫困人口比例等客观因素,本文将参考这一研究结果,不再重新进行显著性检验。

采用何种指标衡量住房保障水平?从相关研究成果来看,大体可以归纳两种:一是采用住房保障支出占国内生产总值比例指标来衡量,主要借鉴穆怀中(1997)构建适度社会保障水平数理模型思路(2),构建模型测算我国或地区的总体住房保障水平或单类型保障性住房保障水平(褚超孚,2005;李娜,2006;李娟,2008;姚永鹏,2012),二是采用住房保障覆盖率与保障支付水平的乘积来表示,主要用于廉租房或经济适用房等单类型保障性住房保障水平的测算(余凌志,屠梅曾,2007;李黎刚,2010);前者更多应用于测算一国或某地区的住房保障理论水平,后者应用于测算实际水平。理论水平可以体现适度性水平,当然,不同测算方法会导致结果的差异,就目前的研究成果来看,测算方法有限,亟须深入研究。本文倾向采用前者,即住房保障支出占GDP比例来衡量住房保障水平,它能从总体上反映一国或政府在某一历史时期对住房保障的投入,体现一国或政府住房保障制度的特征和实施状况,而在测算方法上,本文将采用一些国家的住房保障相关数据,通过构建模型进行拟合回归,在此基础上,利用我国相关数据通过模型测算住房保障理论水平,以理论水平代表适度性水平,并与实际水平进行比较。

三、我国住房保障适度性水平测算

(一)模型构建与设定

为测算我国的住房保障适度性水平,需要构建相应模型,由于住房保障影响因素较多,为便于定量研究,在测算住房保障理论水平时,参照吕炜,王伟同(2008)的研究思路,假定影响保障房支出的主客观因素之间相互独立,即政府保障房支出偏好和效率等主观因素与国家经济发展水平和政府财力等客观因素之间没有相互影响,模型中不引入主观方面的偏好和效率,即假定各国(地区)政府处于合理偏好和合理效率的状态。本文只考虑经济发展水平、政府财力和贫困人口因素,构建以下测算模型:

![]()

其中,i代表国家或地区;t代表年份;BHit表示不同时期一定客观条件下一国或政府的住房保障理论水平,用政府保障房支出占GDP比重衡量;Xit表示不同时期一国或地区经济发展水平,用人均GDP衡量,考虑到大多数国家或政府经济增长速度明显快于保障房供给增长速度,两者之间存在线性关系的可能性较小,因此,本文对人均GDP变量进行了取对数处理;Y it表示不同时期一国或地区财力状况,用财政收入占GDP比重衡量;Zit表示不同时期一国或地区贫困人口状况,用贫困人口比例衡量;ε it为虚拟变量。

(二)数据说明

本文采集的样本数据主要用于两方面:一是用于模型的拟合,采集了25个国家2003—2009年模型拟合所需的面板数据(3),模型拟合所需的“财政收入”、“住房保障支出”数据来源于IMF发布的Government Finance Statistics Yearbook(2006年、2008年和2010年版)(4),“人均GDP”和“贫困人口比例”数据来源于世界银行统计数据(5),数据绝对量都用美元表示;二是用于测算我国总体和各地区住房保障理论水平,本文按照模型要求采集了我国2003—2009年和各地区2007—2011年的“人均GDP”、“财政收入占GDP比例”和“贫困人口比例”数据,相关数据均来源于2004—2012年的《中国统计年鉴》和《中国民政统计年鉴》,其中,“人均GDP”参照年汇率换算成美元表示,各地区的“财政收入占GDP比例”采用一般预算收入口径。

(三)拟合结果与解释

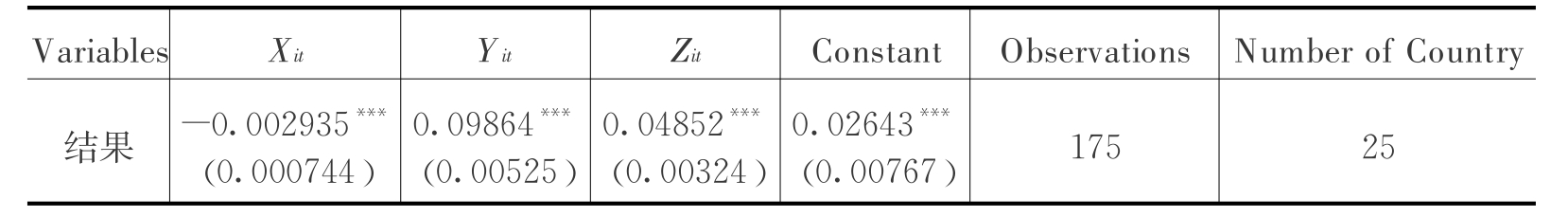

首先进行F检验来选择使用固定效应还是混合回归模型,检验结果显示p值为0,表明强烈拒绝了混合回归模型,再用Hausman检验来识别回归应该使用固定效应还是随机效应,结果表明p值为0.0002,表明在5%水平拒绝原假设,因此,采用固定效应模型对结果进行回归,因此,本文列示和使用固定效应模型的回归结果。运用SAS统计软件分析工具对模型(1)进行初步回归,具体结果如表1所示。

表1 模型拟合结果

Standard Errors in Parentheses ***p<0.01,**p<0.05,*p<0.1.

结果显示,a 0等于0.02643,表明在1%的置信水平上显著;变量Xit的系数a1在1%的置信水平上显著,其值为-0.002935,表明随着收入水平的提高,保障住房水平趋于下降,收入水平的提高会使保障住房需求下降;变量Y it的系数a2在1%的置信水平上显著,其值为0.09864,这一结果表明财政收入占GDP比重越高,其政府保障房支出占GDP比重也越高,财政收入占GDP比重每上升一个百分点,政府保障房支出占GDP比重上升0.09864个百分点;变量Zit的系数a3在1%的置信水平上也显著,其值为0.04852,表明贫困人口比例越高,其政府保障房支出占GDP比重也越高,保障水平越高,贫困人口比例每上升一个百分点,政府保障房支出占GDP比重上升0.04852个百分点。

(四)我国住房保障理论水平测算

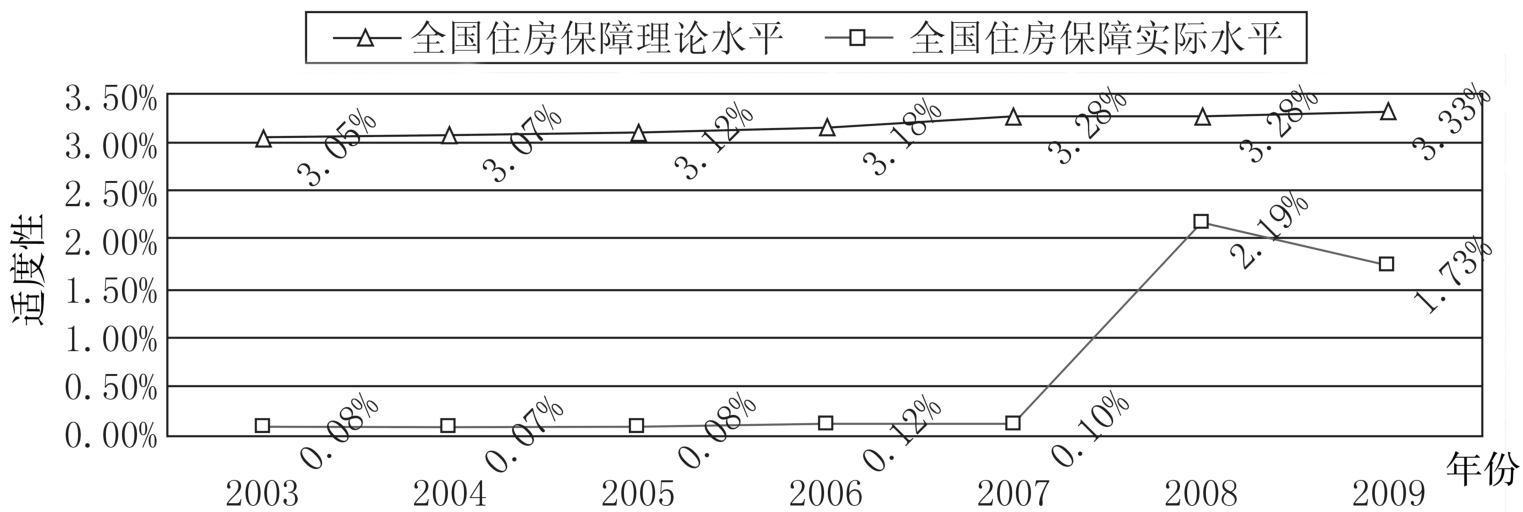

本文将从全国总体和分地区两个层次测算住房保障理论水平,根据上述模型模拟结果,我们将采集的“人均GDP”、“财政收入占GDP比例”和“贫困人口比例”数据代入上述模型(1)中,计算出我国2003—2009年以及各地区政府2007—2011年在客观约束条件下,应该提供的住房保障理论水平值,即适度性水平。为了便于比较,本文从IMF发布的Government Finance Statistics Yearbook(2006年、2008年和2010年版)中得到了2003—2009年我国“政府住房和社区设施支出”数据,将它视同大致等同于我国实际住房保障支出计算实际保障水平并进行比较,而各地区实际住房保障水平由于数据采集困难,本文不进行比较,具体结果如图1和表2所示。

图1 2003—2009年全国住房保障理论水平和实际水平

图1数据显示,在经济发展水平、政府财力和贫困人口条件约束下,以政府住房保障支出占GDP比例衡量的我国2003—2009年住房保障适度性水平保持在3%左右,呈现逐年递增态势,但递增幅度较小,而从我国实际保障水平来看,2003—2007年大大低于适度性水平,2008—2009年呈现跳跃式的增长,但仍低于适度性水平,这表明,一个国家或政府实际提供的住房保障水平不仅受到经济发展水平和财力约束,也会受政府政策偏好和目标取向的影响,而后者有时起着重要作用。

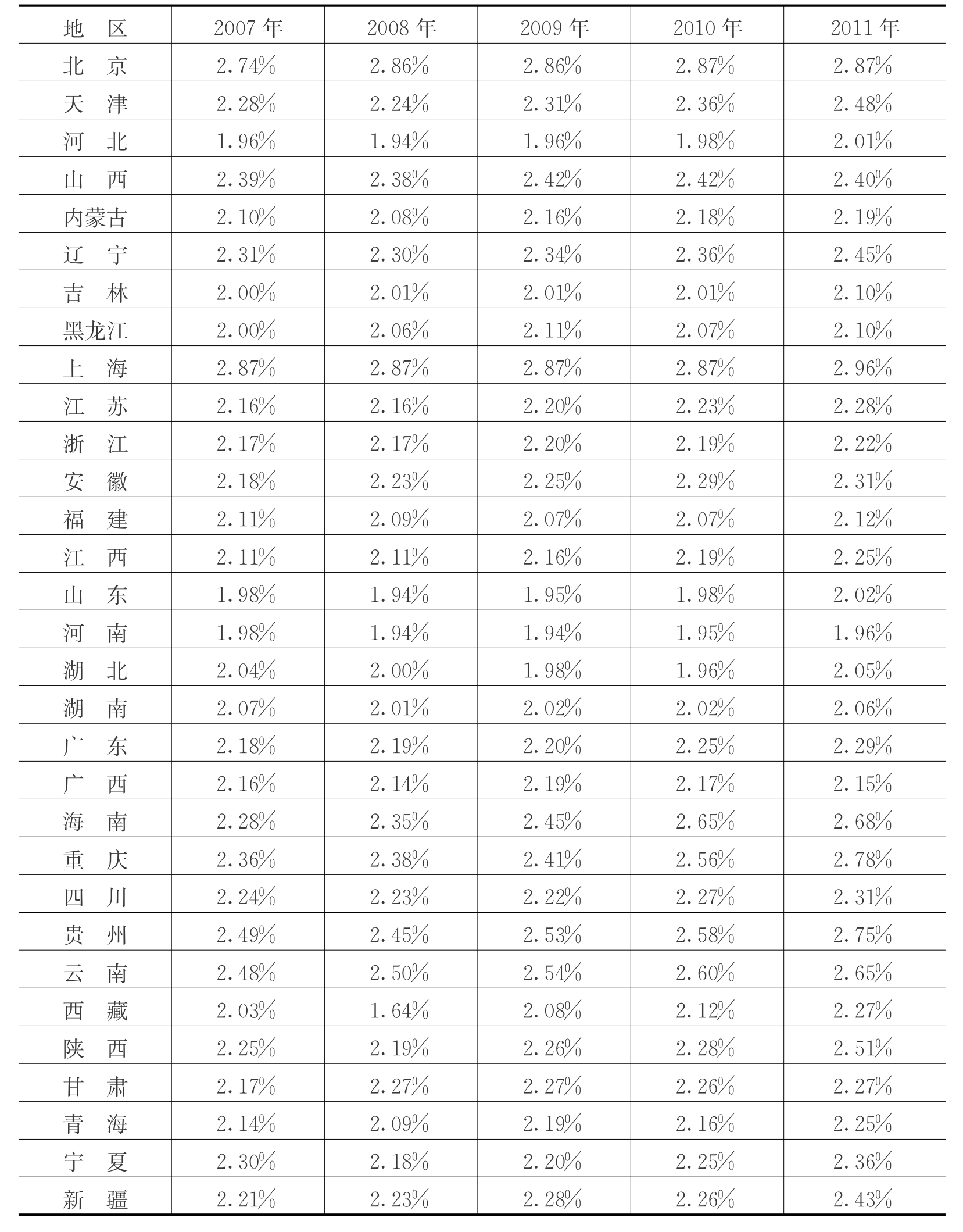

表2 2007—2011年各地区住房保障理论水平

表2数据显示,在经济发展水平、政府财力和贫困人口条件约束下,以政府住房保障支出占GDP比例衡量的我国各地区2007—2011年住房保障适度性水平保持在2%左右,呈现逐年总体递增态势,但递增幅度较小,各地区住房保障适度性水平低于同期测算的全国保障适度性水平,这可能是由于全国样本数据和地区样本数据差异导致,特别是政府财力样本数据的差异(6),因此,全国住房保障适度性水平不能使用各地区适度性水平简单算术平均或加权平均方法计算。与此同时,表2数据显示,各地区住房保障适度性水平存在一定差异,但没有表现出一种规律性差异变化,有些经济发达地区保障适度性水平高于欠发达地区,但也有些低于欠发达地区。由于各地区政府住房保障支出数据难以得到,因此,本文未将实际保障水平与适度性水平进行比较。

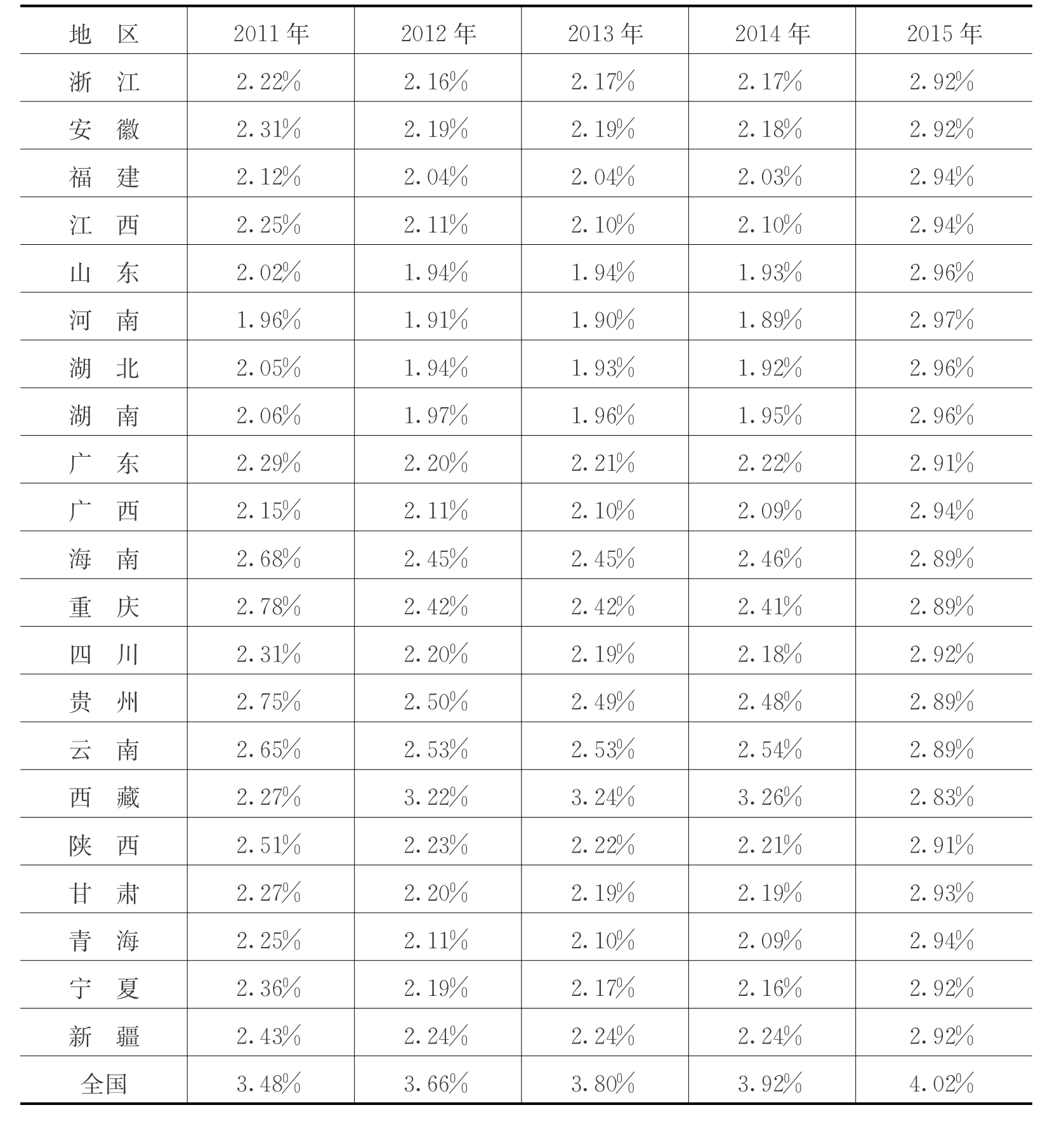

(四)我国“十二五”期间住房保障适度性水平预估

根据模型测算的要求,本文先采用回归预测方法对我国和各地区2012—2015年人均GDP、政府财力和贫困人口比例进行预测,并将预测结果和2011年的样本数据(7)带入(1)模型中,按照前述方法测算出我国和各地区“十二五”期间,即2011—2015年住房保障适度性水平,具体结果如表3所示。表3数据表明,从总体趋势来看,我国及各地区未来“十二五”期间住房保障适度性水平仍处于增长态势。

表3 我国和各地区“十二五”期间住房保障理论水平预估

续表

四、结论与政策建议

上述分析表明,我国总体保障性住房资金投入规模明显偏小,保障水平偏低,低于按经济发展水平、政府财力和贫困人口测算的适度性水平。2008年之前投入规模更小,2008年后资金投入规模和保障水平得到了大幅的增加和提高,重要原因是保障性住房问题得到了高度重视。“十二五”期间,我国保障性住房总体规划量为3600万套,2011年新开工1000万套,保障房建设所需资金为1.3万亿~1.4万亿元(8),占当年GDP的2.9%左右,略低于3.48%的适度性水平;而2012年保障性住房投资可达到2.38万亿(9),占当年GDP的4.7%,高于3.66%的适度性水平。因此,从经济发展水平和财力来看,我国已经具备了达到适度性水平相应条件。之所以长期以来保障性住房投资规模偏小,保障水平偏低,与政府支出偏好和效率目标有关。保障性住房的公益性质决定了政府资金投入往往获得的是一种社会效益,不能直接带来经济效益,导致政府缺乏投入积极性,同时,兴建保障性住房需要消耗一定规模的土地,相应减少政府土地收入,这是导致我国长期以来住房保障实际水平偏低的重要根源。分析也表明,今后一段时间内,要实现保障适度性水平,我国需要继续加大投入力度。

基于此并结合我国保障性住房建设的实际,本文提出的政策建议为:一是要合理规划保障性住房建设,确保合理的保障水平和资金投入,并保持常态化。二是要采取有效措施,消除住房保障融资瓶颈,并有效防范相关融资风险。当前,我国先后出台相关政策解决保障性住房资金投入问题,例如,允许地方政府投融资平台公司发行企业债券,并优先用于保障性住房建设,通过财政部代理发行地方债,推动社保基金、保险资金、土地出让收益等资金投向保障房建设,同时一些地方政府成立了保障性住房建设投资中心等等,政策的出台也伴随着风险的产生,需要防患于未然。三是要建立相关考核和责任机制,强化各级政府责任,从制度和责任上矫正政府支出偏好,促进保障性住房问题解决的可持续性。

主要参考文献

1.Burgess,The Growth of the City:An Introduction Research Project.The Trend of Population,1925(18):85.

2.Sweeney.Quality,Commodity Hierarchies and Housing Markets.Econometrica,1974(42):147.

3.Ohls.Public Policy tow and Low Income Housing and Filtering in Housing Markets.Journal of Urban Economics,1975(2):144.

4.Braid,R.M.,Residential spatial growth with perfect foresight and multiple income groups.Journal of Urban Economics,1991(30):385-407.

5.[英]艾伦·W.尹文思.甘士杰等译.城市经济学.上海:上海远东出版社,1992:32—35.

6.Arthur Cecil Pigou.Wealth and welfare.Macmillan and co.,limited,1912:56-58.

7.David Vernon Donnison.The Government of Housing.Harmond sworth,Penguin,1967:121-124.

8.Paul N.Balchin.Housing Policy In Europe.Routledge,1996:19-22.

9.Michael Harloe.The People's Home:Social Rented Housing in Europe& America.Blackwell,1995:26-27.

10.Peter Moles,Geoffery Williams.Privately Funded Infrastructure in the UK:Participants Risk in the Skye Bridge Project.Transport Policy,1995,2(2):129-134.

11.宋博通.三种典型住房补贴政策的“过滤”研究.城乡建设,2002(8):27—29.

12.许付科.政策性住房梯度消费政策界定研究.中国房地产金融,2004(9):36—38.

13.熊帅梁.论住房梯度消费观念的树立.湖南财经高等专科学校学报,2006(6):97—99.

14.浩春杏.城市居民住房梯度消费中的家庭因素研究.江苏社会科学,2007(3):78—83.

15.金俭,朱颂,李祎恒.论保障性住房建设中的政府法律责任.现代城市研究2010(9):32—25.

16.郑思齐,符育明,任荣荣.住房保障的财政成本承担:中央政府还是地方政府?公共行政评论,2009(6):109—125.

17.王伟.分权化住房保障治理模式的经济分析.财经问题研究,2009(9):18—21.

18.贾康.建立以公共财政为主的基本住房保障资金多元化来源渠道.中国发展观察,2007(10):9—10.

19.杨阳.我国城镇住房保障的财力保障机制研究.前沿,2009(6):67—71.

20.巴曙松.资金来源、制度变革与国际经验借鉴:源自公共廉租房.改革,2010(3):80—85.

21.吴文生.PPP融资模式在我国廉租房建设中的应用.建筑经济,2009(6):38—41.

22.孙炳耀.城镇低收入人群住房福利制度探索.中国社会科学院院报,2004(3):23—28.

23.褚超孚.城镇住房保障模式及其在浙江省的应用研究.浙江大学硕士学位论文,2005:45—48.

24.余凌志,屠梅曾.基于收入余额指标的城镇低收入家庭住房支付能力评价模型.上海交通大学学报,2008(9):1506—1510.

25.穆怀中.社会保障适度水平研究.经济研究,1997(2):56—63.

26.吕炜,王伟同.发展失衡、公共服务与政府责任——基于政府偏好和政府效率视角的分析.中国社会科学,2008(4):52—65.

【注释】

(1)本文为教育部人文社会科学研究规划基金项目(12YJAZH096);江苏省公共工程审计重点实验室资助项目;江苏高校优势学科建设工程资助项目(审计科学与技术);江苏省高校人文社科基金项目(2011SJB790015)的阶段性研究成果。

欧阳华生,南京审计学院,E-mail:oyhs19@163.com;余宇新,上海外国语大学国际金融贸易学院,E-mail:yuxl@163.com。

(2)依据人口结构理论和柯布—道格拉斯生产函数,通过归纳出社会保障负担系数模型和劳动生产要素投入分配系数模型,提出社会保障水平测定模型:S=Q×H,其中,S代表社会保障水平;Q代表社会保障支出总额占工资收入总额的比重,又称社会保障负担系数;H代表工资收入总额占国内生产总值的比重,又称劳动生产要素投入分配比例系数。

(3)在采集数据过程,能够涵盖本文所需全部数据的国家较少,通过筛选,本文选择了25个国家作为样本国家进行数据采集,包括5个低收入国家、6个中低收入国家、9个中上收入国家以及5个高收入国家。

(4)IMF发布的Government Finance Statistics Yearbook(2006年、2008年和2010年版)中列示了一些国家的“政府住房和社区设施支出”,本文将它大致等同于住房保障支出用于模型拟合。详见http://www.imf.org/external/index.htm.

(5)详见http://www.worldbank.org.cn/chinese/mainpage.htm.

(6)本文各地区政府财力仅限于一般预算收入。

(7)根据《中国统计年鉴2012》相关数据整理或计算得到。

(8)天晓宏观经济与产业研究所.2011年保障房建设资金分析,2011-07-11.

(9)第一创业研究所.完善制度安排.保障房可不差钱——保障房专题研究,2011-06-24.

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。