2.5.3 海外华人家族企业治理的路径依赖与儒家文化影响

企业的治理模式通常都会受到所在地区制度和文化因素的强烈影响,这一点在新制度经济学崛起之后已经被广泛认同。此外,家族企业相对于非家族企业更容易由于社会文化等方面的差异而体现出地域性特征。海外华人家族企业的产生和发展是与华人在海外移民及发展过程相伴随的,因此受到当地政治和经济制度的强大影响。为了融入当地社会和经济体中,华人家族企业通常都采用制度上的灵活性策略,但在治理理念和企业文化方面却又在很大程度上保留了传统儒家文化思想。因此,海外华人家族企业体现出资本主义和儒家文化的复合特征,这种特殊的制度和文化安排为企业的扩张提供了动力。

1.海外华人家族企业治理的路径依赖特征

根据以North为主要代表学者的制度变迁理论,企业采用何种制度、文化和道德基础作为治理模式的主要因素会存在路径依赖的特征,这种特征较多地应用于公司治理模式选择的研究中。在按地域划分的英美模式和日德模式两种公司治理模式类型基础上,Khan(2003)主要通过企业的内部治理主体结构和地位将公司治理划分为股权主导型、银行型和家族控制型三种治理模式。这样一来,家族企业的治理问题与主流理论以及地域性研究实现了结合。这种结合在东南亚地区的华人家族企业研究中非常突出,也推动了家族企业的理论研究。东南亚地区华人家族企业的生存和发展环境非常动荡和复杂,殖民主义和社会文化差异的影响巨大(苏启林,2005)。这使得华人企业一方面需要在形式上靠近当地的政治和社会力量,另一方面也由于环境中的不安全感迫使企业在核心的治理问题等方面采取家族控制(胡军,钟永平,2003)。因此,华人家族企业在对外部环境的反应和制度选择方面存在路径依赖的鲜明特征。

著名的华人家族企业和社会学研究者Wong Siu-lun(1985)认为,华人家族企业表现出惊人的适应性、活力和竞争力。他进一步强调,中国经济组织的本质是家族主义。可以说,家族主义就是海外华人企业的路径依赖。

郑伯壎(1995)以费孝通的差序格局为基础,从本质性的华人组织行为特征分析了台湾的家族企业。他对当前研究提出了这样的批评:绝大多数华人组织行为的研究都是在检验国外已经发展出来的理论或概念,而且几乎到泛滥的地步。这种复制性的研究唯西方理论马首是瞻,如果发现不能获得同样结果便以研究设计和样本不对等原因来推脱。“少有人去挑战理论或概念的缺失,或这些理论和概念对华人组织所彰显的意义。”郑伯壎认为,对西方工业社会的组织行为研究成果的学习当然重要,但还需要对华人社会组织行为的独特性进行深入思考。

Moore(1999)指出,父权主义(paternalism)、人际关系(personalism)、机会主义(opportunism)和柔性(flexibility)是华人家族企业管理的基石。这些因素都是华人家族企业在治理模式上的路径依赖特征,可以看做是企业在复杂社会文化网络中的一种适应性特征。

在亚洲经历了“经济奇迹”和金融危机之后,华人家族企业的制度环境也发生了巨大变化,各地企业的发展情况也出现差异。其中,香港的家族企业被认为是发展和转型较好的代表而成为许多学者的调研对象(如Zhou&Poppo,2005)。

吴斌(2003)对比了香港和东南亚的家族企业治理情况,他认为香港家族企业的治理模式相对成功在于两点原因:第一,家族企业自身的治理模式改革,包括家族监督机制的建立以及专业人才的招募与授权;第二,金融市场相对发达,包括推出机制的完善和对家族企业的约束。

总体上看,海外华人家族企业的制度变迁体现出新的路径,即在管理层面健全职业化的经营团队,但在战略控制和所有权层面则体现出更大的灵活性和开放性。家族企业与外部资本市场的联系更为密切,外部的治理主体和压力也开始逐渐进入家族企业内部。

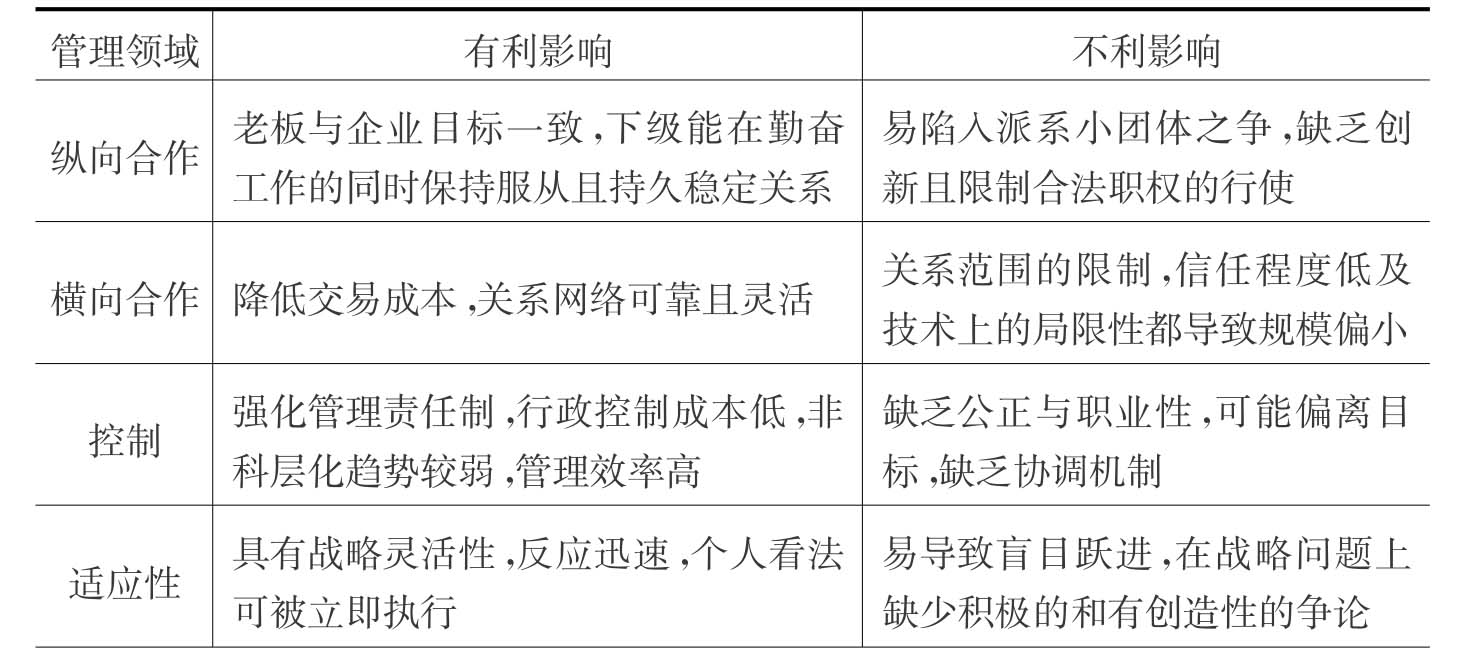

雷丁(1993)对华人家族企业的组织效率进行了总结,他认为华人家族企业的治理模式对企业具有双重影响(见表2.6)。

表2. 6 华人家族企业组织管理的双重效应

注:根据雷丁(1993)的资料作小的修改。资料来源:转引自苏启林,钟乃雄.海外华人家族企业组织管理与分布特征[J].外国经济与管理,2004,26(9):16.

雷丁总结了华人家族企业的十大特征:①规模小,组织结构简单;②通常聚焦于单个产品或市场;③高度依赖一个主导者的集权化决策;④所有权、控制权与家族高度重合;⑤通常对成本、财务效率等相关事务非常敏感(仅对家族成员公开);⑥通过个人网络与外界保持联络;⑦家长作风和组织氛围;⑧常与独立的上游企业存在密切且非正式的关系;⑨开拓大规模市场与品牌创立的能力较弱;⑩高度的战略适应性。

2.海外华人家族企业治理中的儒家文化影响

Redding(1991)在一篇华人家族企业文献的开头就提出这样一个问题:“如此封闭的组织是怎样带来这么有效率的经济的?”他认为这其中一定存在某种超越组织内在局限性的关系机制(linkagemechanisms)。

实际上,在海外华人家族企业制度变迁的路径依赖特征下存在一个问题:家族控制的华人家族企业在取得强大的经济实力之后被当地社会赋予了某种特殊色彩,继而被带有敌意的眼光审视,印尼等地的排华事件就是一种反映。在企业内部,家族企业在治理等方面存在的先天问题也随着企业发展而逐步暴露和严重化。作为一种调和,华人家族企业将儒家文化融入到商业文化中,通过“家文化”的柔性力量来解决企业的环境适应和内部治理问题(Tsang,2002)。

这种适应性的制度选择被Redding(1991)以“弱组织、强关系”的治理特征来描述,他认为华人家族企业的战略有效性来自其关系网络强度。Redding的分析建立在Whitley(1990)“超科层制”理论框架上,强调了以儒家文化为导向的关系和信任机制在家族企业治理中的作用。

儒家文化引导下的治理模式之所以有效还有一个原因和背景,即华人社会的信息特征。美国人类学家Hall把各地区划分为“高文本书化”地区(比如美国)和“低文本书化”地区(比如中国),而人际交往则会因为信息特征的不同而产生巨大差异。Boisot更具体地指出,信息包含两个维度:一个是规范度(信息是否以成文、准确的形式存在),另一个是分散度(信息在多大范围内为社会成员所理解,并在多大范围内得到一致遵守)(陈凌,1998)。

华人社会则刚好是处于低文本书化特征下,在信息的两个维度上都很低:信息往往不规范(即便有成文的形式也还有潜台词),同时,准确而有质量的信息通常只在小范围内传播。在这样的背景下,家族成为社会中最主要的信息传递和保存单元,这也是为什么家族企业如此关注信任问题的原因。同时,儒家文化在形式和内涵上也往往具备很大的扩展性,甚至是“只可意会,不可言传”。并且,儒家文化“入世”很深,并不是仅仅停留于高深的哲学领域。这些都使得儒家文化的影响渗透到日常的生活和工作中,成为华人社会人际关系的潜在指导规则。

在这样的文化和信息特征条件下,华人家族企业的治理模式在权利和信息分享方面就体现出一种封闭性。一方面是核心权利圈子局限在家族的基本范围内,另一方面是权利和信息的开放也以差异结构为路径,而开放过程则主要依托信任机制而展开。但家族企业的治理不可能只涉及家族内部成员,家族企业的发展实际上也是一个与外部社会资本融合的过程(储小平,2004),信任机制就成为一个纽带。福山(2001)认为,社会信任资本的匮乏严重阻碍了社会分工向纵深化扩展,家族员工和非家族员工,尤其是业主和职业经理人之间缺乏必要的信任,委托—代理机制难以真正根植于家族企业。但信任机制要真正产生作用,使得家族外部人才能够从利益和心理上与家族保持一致就是一个很大的难题,而作为华人社会基本信仰的儒家文化则能提供帮助。

因此,在以儒家文化为特色的华人家族企业治理过程中,企业的治理行为明显地体现出另外一个特征:关系治理扮演了重要角色。不但在企业的内部治理方面如此,关系在外部治理和社会资本获取方面也非常重要。Peng和Luo(2000)的经验研究指出,华人家族企业通过政治关系可以获取利益。在香港大学和美国弗吉尼亚理工大学Pamplin商学院的一项合作研究中,Zhou和Poppo(2005)也指出,华人家族企业普遍采用儒家文化导向下的关系治理机制。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。