二、商业模式的含义

虽然商业模式一词被广泛使用,但它至今仍没有被清晰的定义,不同学者对其赋予了不同的含义(Rapper,2001;Chesbrough等,2002)。Ghaziani等人(2005)指出,至少有三种原因引起争议。

一是早在20世纪70年代,在计算机和商业管理领域,人们就已经在使用商业模式这个词,并赋予它特定含义,直至20世纪90年代以前,它主要指的是计算机/系统建模。

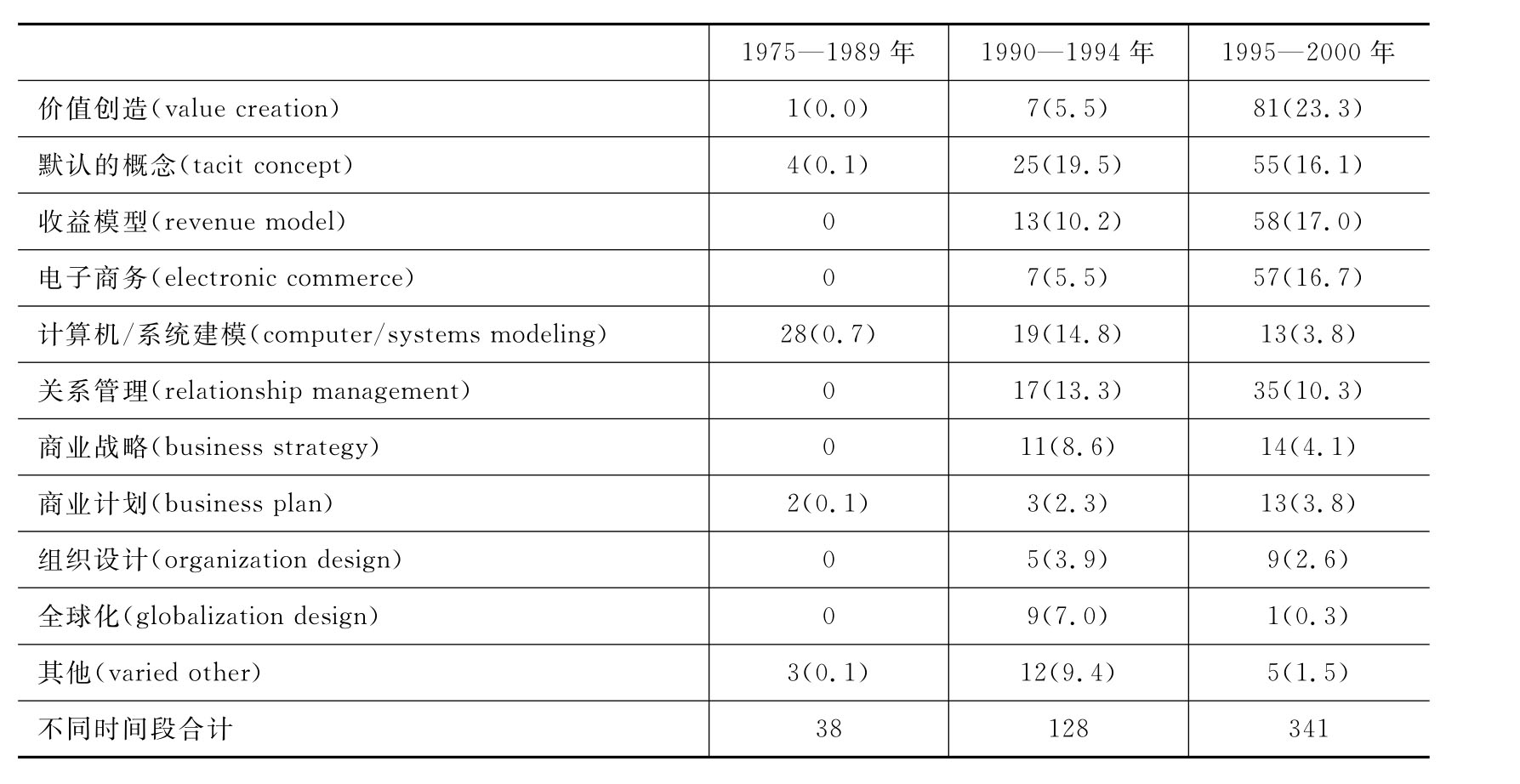

二是商业模式一词在多个不同社会领域群体,如计算机、商业管理、信息技术、营销广告、金融、会计界使用时常指代不同东西,并且没有哪一种含义是权威的。如表3-1所示,Ghaziani等人(2005)对ABI Inform(管理类的全文数据库)中500多篇文章的分析表明,1990—1994年,商业模式一词,至少被赋予了11种含义。除了计算机/系统建模外,还有电子商务、商业战略、商业计划,乃至全球化等。

三是因为处在数字经济历史时代,使用商业模式这个词的背景、环境有相当的模糊和不确定性。

表3-1 商业模式被赋予的不同含义及频次分布(1975—2000年)[1]

注:表中括号里数据表示的是各时间段中不同含义出现频次的比重。

从表3-1可以看出,20世纪90年代后期,在商业模式的含义中,“价值创造”开始呈主流趋势,其他的含义虽然字面解释与价值创造有差异,但深层次上也都与价值创造密切相关或是价值创造的某个方面。事实上,2000年前后,越来越多的人开始逐步形成共识:所谓商业模式,其核心就是如何在变化的商业环境中创造价值。

由此可见,商业模式的基本含义就是指企业价值创造的基本逻辑,即企业在一定的价值链或价值网络中如何向客户提供产品和服务并获取利润。通俗地说,就是企业是如何赚钱的(Timmer,1998;Linder等,2000;Amit等,2001;Rapper,2001)。有些人则把商业模式描述为“清楚说明一个公司如何通过价值链定位赚钱”(Rappa,2002)。也有人把商业模式描述为在一个公司的消费者、联盟、供应商之间识别产品流、信息流、货币流和参与者主要利益的角色和关系(Weil和Vital,2002)。还有人认为互联网商业模式是公司利用互联网保证长期内能获利的方法,它是一个系统,包括各组成部分、连接环节和动力机制(Allan Afuah,2003)。Richardson和Allen(2006)认为商业模式有三个层次,一是战略层面,二是营运层面,三是经济层面。对于商业模式的理解需要把握如下六个问题。

(1)怎样创造价值;

(2)为谁创造价值;

(3)竞争力和优势来源;

(4)与竞争对手的差异;

(5)怎样赚钱;

(6)时间、空间和规模的目标等。

在大多数关于商业模式,尤其是与网络经济相关的探讨中,商业模式被直观、狭义地等同于盈利模式,即企业如何盈利。实际上,盈利模式仅仅是企业商业模式的一个构成部分。国内学者魏炜和朱武祥认为商业模式本质上就是利益相关者的交易结构(2008)。企业的利益相关者包括外部利益相关者和内部利益相关者两类,外部利益相关者包括企业的顾客、供应商、其他各种合作伙伴(本书主要指的是快递企业)等;内部利益相关者包括企业的股东、企业家、员工等。商业模式解决的是企业战略制定前的战略问题,同时也是连接客户价值和企业价值的桥梁。商业模式为企业的各种利益相关者提供了一个将各方交易活动相互连结的纽带。一个好的商业模式最终总是能够体现为获得资本和产品市场认同的独特企业价值。

一个完整的商业模式体系应该包括定位、业务系统、关键资源能力、盈利模式、自由现金流结构和企业价值六个方面。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。