中华自贸区:中国自贸区战略的核心

华晓红 杨立强 郑学党

摘 要:在中国对外开放的进程中,港澳台地区利用其独特的地缘优势、人文优势、广泛而有效的国际经济联系和经济能量,对中国改革开放的顺利进行发挥着强有力支撑和后盾。不仅带动了内地经济的快速腾飞和融入世界经济发展的步伐,同时也是内地改革开放最大的受益者,形成了互利共赢的局面。面对区域经济一体化浪潮,祖国大陆与港澳、台湾分别签署了经济一体化协定,进而为海峡两岸暨香港、澳门经济整合创造了条件,“中华自由贸易区”有可能从假设走向实践。本文通过量化指标,发现四地间贸易投资具有高度紧密关系,具有组建自贸区基础;并运用全球贸易分析模型(GTAP)对四地之间完全实现自由化带来的经济增长、福利变化、贸易条件、行业产出等效益和影响进行预测和评估。结论表明,整体上四地经济一体化对各个经济体的影响是正面的,将促进经济和贸易的大幅增长。在此基础上,对建立“中华自由贸易区”的可能性、主要障碍进行了分析,并提出了合作模式、内外部关系等具体设想。

关键词:GTAP模拟 合作模式

一、问题的提出

2007年10月,中国共产党第十七届代表大会报告在对外开放部分首次公开提出“实施自由贸易区战略”。迄今4年已过,在这四年中,中国实现了与东盟的全面自贸区协议,中国与新西兰自贸区协议开始实施,与新加坡、秘鲁、哥斯达黎加、中国台湾签署了新的自贸区协议。目前中国已签署了10个自贸区协议,覆盖19个国家和地区,协议所涉贸易总额占中国对外贸易总额的24.41%。

但是,“中国自贸区战略”并没有向世界展示清晰的目标和路径,在东亚发展迅猛的区域经济一体化浪潮中,中国不仅没有表现出主导意图,甚至提出坚决支持“东盟在区域合作中的主导作用”。然而,面对美国咄咄逼人的亚太攻势,中日韩FTA面临重重困难,东盟“小马拉大车”的前途莫测,作为东亚最大政治经济体的中国,其自贸区战略显然不能满足于现有状况。

从目前中国自贸区对象结构看,有两个目标是比较明确的,其一是资源能源供给地区,其二是周边地区,这两个目标与中国经济发展模式和开放水平紧密相关。然而未来这两个目标的推进,也会由于中国经济发展模式和开放水平而遭遇挑战。中国世界第二的经济规模和全球制造业大国地位,在全球资源能源分配中举足轻重,其在资源能源供应地区的FTA举动因为可能改变原有分配格局而变得极其敏感,容易引起对象地区及其盟友的不安。加之中国自身有限的开放水平,更加剧FTA协商的困难。例如,澳大利亚是中国重要资源供应地,然而中国与澳大利亚的FTA,历经6年14轮谈判,仍然没有结果。

在周边地区,中国和日本、韩国的FTA协商遭遇同样困境,三国领导人高调提出倡议,多次接触商谈,但是却迟迟未见正式谈判启动,结果更是遥遥无期。

人们对中国FTA战略不仅产生疑问,中国已经签署和拟议中的FTA多为“边缘地区”,与那些世界主要贸易投资大国和地区开展FTA似乎存在诸多障碍,这些障碍不仅来自外部,甚至可能更多的来自内部,国内的垄断利益获得者并不欢迎进一步开放和引进更多的竞争者。

在这种状况下,中国与其被动应对全球区域经济合作压力,以实用主义的态度选择FTA对象,不如采取主动策略,谋划自己独立的区域合作战略。对中国来说,无论从政治还是经济的角度看,它最能掌握的FTA资源应该是香港、澳门、台湾地区。

“中华自由贸易区”设想由来已久,最初带有强烈的民族主义理想化色彩,承载了过多的政治经济责任。但现实是,同文同种的四个经济体,在很长一段时间内,对区域经济合作的理念和目标并不一致,甚至掺杂了过多的政治意涵,使得四地制度化经济合作障碍重重。那么,现在海峡两岸暨香港、澳门是否是组建区域经济合作组织时机了呢?四地区域经济合作组织对中国又意味着什么呢?

二、港澳台在中国对外开放中的历史性和战略性作用

无论是作为转轨经济体,还是发展中大国,中国的经济体制改革和经济发展无疑是世界上最引人瞩目的。与俄罗斯、印度相比,中国表现出了明显的高效率和稳定性。全球在关注中国改革开放三十多年来的进程和经验时,都不能忽视港澳台在其中的重要作用,这种独特的地缘优势和民族优势给祖国大陆带来的改革和发展动力在全球都是罕见的。祖国大陆对外开放的第一桶金来自港澳台,港澳台在中国对外开放中的作用是历史性和战略性的。如果没有港澳台,祖国大陆的改革开放经历将比现在艰难和漫长。

香港、台湾是著名的亚洲“四小龙”之一,在亚洲经济发展中具有重要影响力。祖国大陆实行改革开放,经济持续高速增长,首先得益于港澳台资金、贸易、技术和管理的支持。在政府引导和市场推动下,海峡两岸暨香港、澳门经济不断融合,相互成为最重要的贸易投资伙伴,并且形成紧密的产业分工体系。港澳台是祖国大陆通往世界的重要桥梁和窗口,它的存在缩短了中国改革开放的路程,拉近了中国与世界的距离。

(一)港澳台是祖国大陆最重要的贸易伙伴

香港是祖国大陆对外贸易最重要的伙伴。在祖国大陆经济开始起飞的整个20世纪90年代,祖国大陆与香港贸易占到祖国大陆对外贸易总额的50%左右,香港商人成为引领祖国大陆进入世界市场的最佳中间人。进入新世纪,两地贸易在祖国大陆对外贸易中的比例开始下降,由2001年的30.90%下降到2010年13.65%。一是因为祖国大陆对外开放不断扩大,直接进行国际贸易的能力上升,大批祖国大陆企业进入国际市场;二是因为香港制造产业基本完成了对祖国大陆的转移,贸易也跟随转移,“香港制造”转为“中国制造”,香港转口港地位下降。但是两地贸易仍然是祖国大陆对外贸易的重要组成部分。目前,祖国大陆是香港最大的贸易伙伴,居香港出口目的地和进口来源地的首位。

20世纪80年代中后期台湾开放民众赴大陆探亲后,祖国大陆与台湾地区贸易有了突破性进展。两岸贸易总额由2000年305.3亿美元上升到2010年的1 453.7亿美元,增长了4.76倍。中国对世界贸易长期保持顺差,而与台湾地区贸易则一直处于逆差,且有不断扩大趋势,祖国大陆贸易逆差由2000年的204.5亿美元上升到2010年的860.2亿美元。目前祖国大陆是台湾地区第一大贸易伙伴、第一大出口市场和第二大进口来源地;台湾地区是祖国大陆第七大贸易伙伴、第九大出口市场和第五大进口来源地。

值得关注的是,港澳台在祖国大陆对外贸易中的作用,除了相关部门进行的双边贸易统计之外,更重要的表现在祖国大陆外资企业的进出口中。中国出口额的50%来自外资企业,而这些外资企业中相当部分为港澳台企业。截至2010年底,祖国大陆累计批准港台投资项目40.6万个,占大陆累计批准外商投资项目的57.15%。

(二)港澳台是祖国大陆最重要的外资来源地

中国是利用外资最多和最成功的发展中国家,大量外资投入建立的优质外向型企业成为三十多年来中国改革开放和经济发展的重要推动力,港澳台资金和企业是其中重要组成部分。

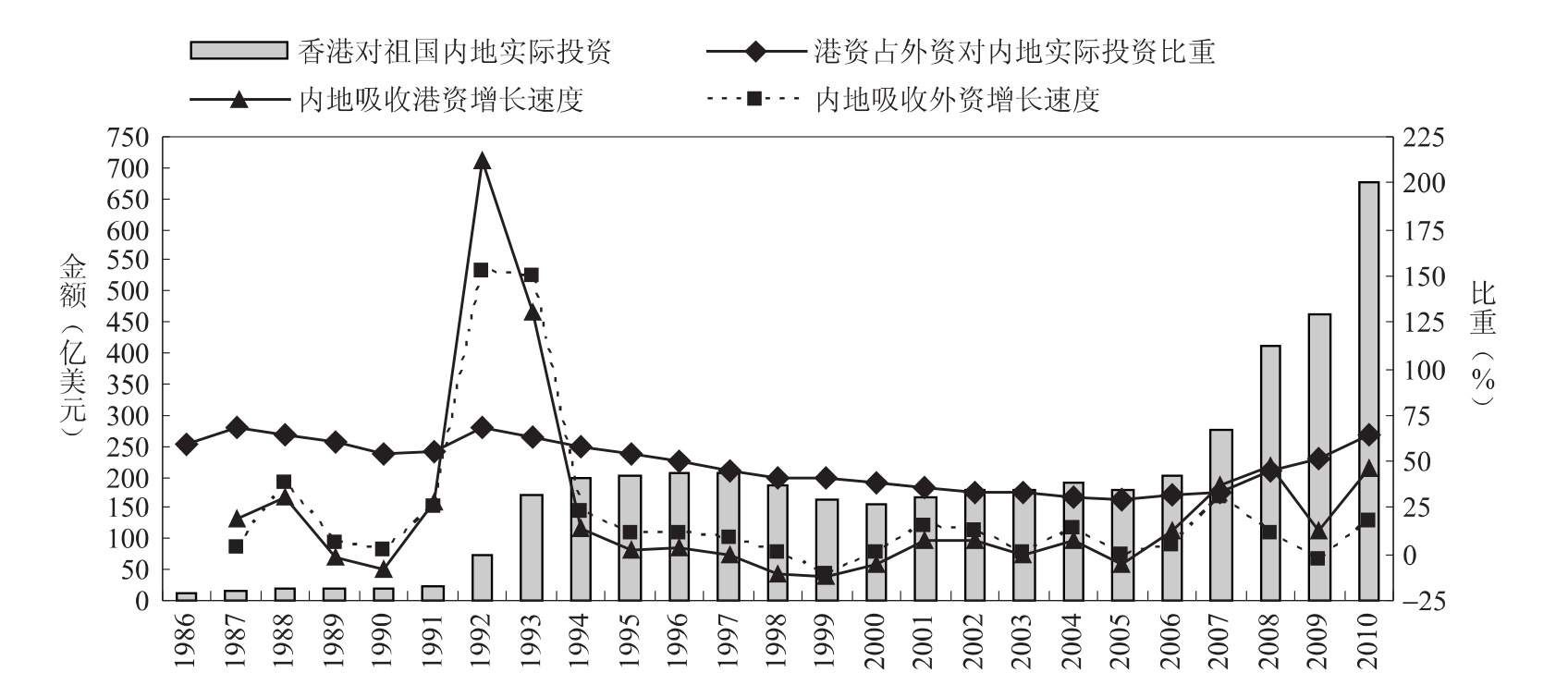

香港一直是祖国内地首要外资来源地。从20世纪80年代中期至90年代中期,祖国内地50%以上的外资来自香港,其中一度高达70%左右。尽管之后比重不断下降,但是2007年,祖国内地实际使用外资流量的37%,仍来自香港。尤其在全球金融危机期间,受全球外商投资下降趋势影响,2009年祖国内地吸收外资同比下降2.56%,而港资却表现出12.28%的强劲增长。2010年港资同比增长46.43%,远高于祖国内地同期吸收外资17.44%的增长速度(见图1)。在祖国内地体制改革的攻坚阶段、经济起飞和稳定发展的关键时期,香港资金发挥了重要作用。

来自台湾的投资从统计上看并不突出。截至2010年底,台湾地区对祖国大陆的实际直接投资存量仅520.2亿美元,占大陆实际外资存量的5.0%。但是台湾地区通过维尔京群岛、开曼群岛、萨摩亚等自由港对祖国大陆的投资数额较大,如果加上这些第三地投资,整个投资应该超过900亿美元,当前台商投资已经占到祖国大陆吸引外资的9%,位居祖国大陆海外投资来源第二位。如果上述统计成立的话,来自港台的投资存量可占到祖国大陆外资存量的70%左右。三十多年来,中国经济增长呈现明显的投资拉动型,港澳台投资在其中担当了重要角色。2010年,港澳台地区对祖国大陆实际投入外资748.32亿美元,占祖国大陆实际吸收外资金额的70.77%,港澳台始终是祖国大陆吸收外资的主要来源地。

图1 香港对祖国内地直接投资金额及比重

资料来源:根据商务部统计绘制。

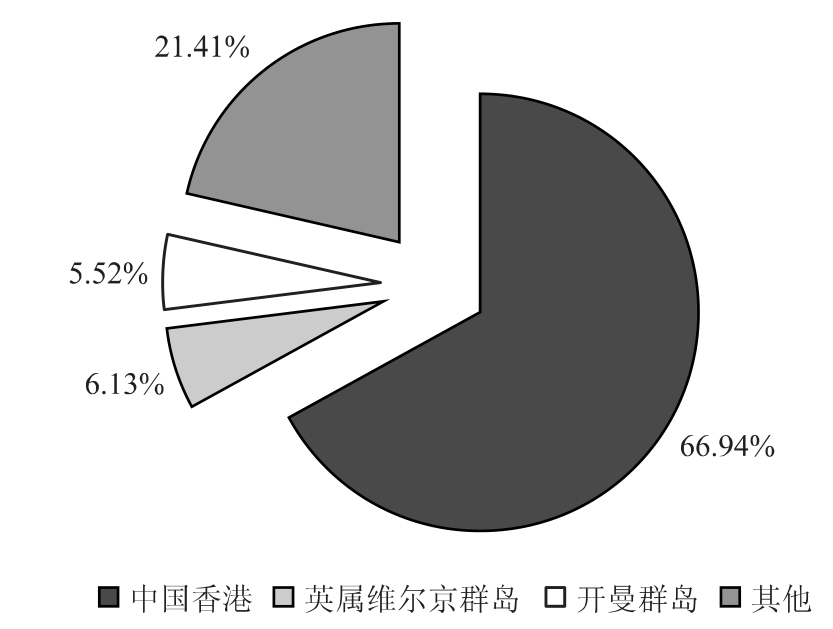

(三)香港是祖国内地海外投资的主要目的地

香港是迄今为数众多的中国企业走向海外的首选地,不仅因为祖国内地企业还不具备充分的国际竞争力,而且因为香港提供了完备的市场环境和国际化条件,在香港可以找到大量机会而相对风险较小。图2显示,截至2009年底,中国海外投资存量的66.94%集中在香港,祖国内地有规模的企业几乎都在香港设有机构。香港证券市场是祖国内地企业海外上市的主要地区,一些知名的中国大企业,国际化的第一步是在香港迈开的。

图2 截至2009年末中国吸对外直接投资存量分布情况

(四)港澳台是祖国大陆承接国际产业转移的最重要桥梁

中国经济迅速发展的经验还来自成功承接三次国际产业转移,由于港澳台与祖国大陆正好形成产业层次上的梯度差距,因此在其中担当了重要的“二传手”角色。在国际产业转移过程中,港澳台在承接美欧日发达国家产业转移的同时,将部分产业转移祖国大陆,以寻求效益最大化,构成了四地产业垂直分工和水平分工的格局。香港在这一过程中,完成了从制造业向服务业的转型,与祖国大陆形成“前店后厂”的分工关系。台湾则与大陆形成“台湾接单—大陆出货、台湾管理—大陆生产、台湾生产—大陆组装或台湾研发—大陆生产”的运作模式。

20世纪80年代港澳台劳动密集型轻纺产业大量向祖国大陆华南沿海地区转移,配合祖国大陆沿海开放战略,迅速在珠江三角洲经济特区形成加工制造业基地,开启了祖国大陆加工贸易的辉煌时期,加工贸易在中国对外贸易中占据了半壁江山。

20世纪90年代全球出现新一轮资本技术密集型机电产业转移,港澳台地区将其逐渐失去竞争力的资本技术密集型机电产业转向不断开放的祖国大陆,并从珠江三角洲北上长江三角洲地区,形成新的经济增长带和产业竞争力,奠定了祖国大陆国际制造业基地的基础。

世纪之交,以IT为代表的高新技术产业成为第三次国际产业转移的主角,港澳台企业特别是台湾高新技术企业再度大规模进军祖国大陆,成为此轮国际产业转移祖国大陆的主力军。此时已进入全面开放的祖国大陆,具备了各方面的条件,高新技术产业迅速发展,在珠三角、长三角、环渤海形成多个高新技术产业集聚带,并大规模进军国际市场。“中国制造”开始有了更广泛和更深刻的内涵。目前在全球制造业和信息技术业市场上,相当部分产品市场是四地合作企业共同占有的。

成功承接三次国际产业转移,迅速提升了中国的产业竞争力,促进对外贸易大幅增长,贸易结构显著改善。当前祖国大陆对外贸易中高新技术产品比重增长迅速,其中很大比例来自港澳台企业,“中国制造”中包含了大量港澳台元素。如果没有与港澳台互利互补的优势,祖国大陆不可能如此顺利地大规模地承接国际产业转移,中国的对外贸易和经济增长也不可能持续高速增长。

(五)港澳台在中国区域经济合作中的战略地位

当今中国已成为世界上具有影响力的大规模经济体、国际制造业重要基地。从经济实力上看,祖国大陆已经远远超过港澳台,其与港澳台的经贸相互依赖关系也发生了变化,从过去祖国大陆经济发展的“港澳台因素”,变为当今港澳台经济发展的“祖国大陆因素”。但是,在经济全球化和区域经济一体化的大潮中,港澳台在祖国大陆崛起中的地位依然至关重要,尤其在全球后金融危机时代,中国将重新审视改革开放的经验,调整未来发展战略,而其中港澳台的作用将是战略性的,它不仅将继续担当中国经济全面与国际接轨的中间地带,而且还将成为中国区域战略的核心成员,在未来中国国家发展战略中受到更多关注。

目前港澳台在亚太区域经济一体化潮流中,表现出一定程度的“边缘化”。2010年中国—东盟自由贸易区(CAFTA)的全面实施以及目前祖国大陆正在积极谋求的与日韩、南亚区域经济合作,因贸易转移效应,可能将在不同程度上损害港澳台利益,而这些利益也包括祖国大陆在港澳台的贸易投资。有台湾学者研究,如果东盟与作为一个整体的中日韩签署自贸协定,台湾GDP将下降0.1%、总产值下降0.28%、总福利减少0.05%,东亚区域经济一体化进程将会对台湾造成负面影响。除此之外,香港国际贸易中心和国际航运中心地位也会受到挑战,竞争力可能下降,导致祖国大陆,尤其是珠三角地区从与香港经贸往来中所得利益减少。

中国在积极推动东亚区域经济一体化过程中,一方面获取区域合作带来的贸易创造效益,另一方面却承受着贸易转移带来的损失,其关键问题是没有首先整合与自身经贸关系最密切的港澳台地区,没有形成区域合作战略的主导核心区。

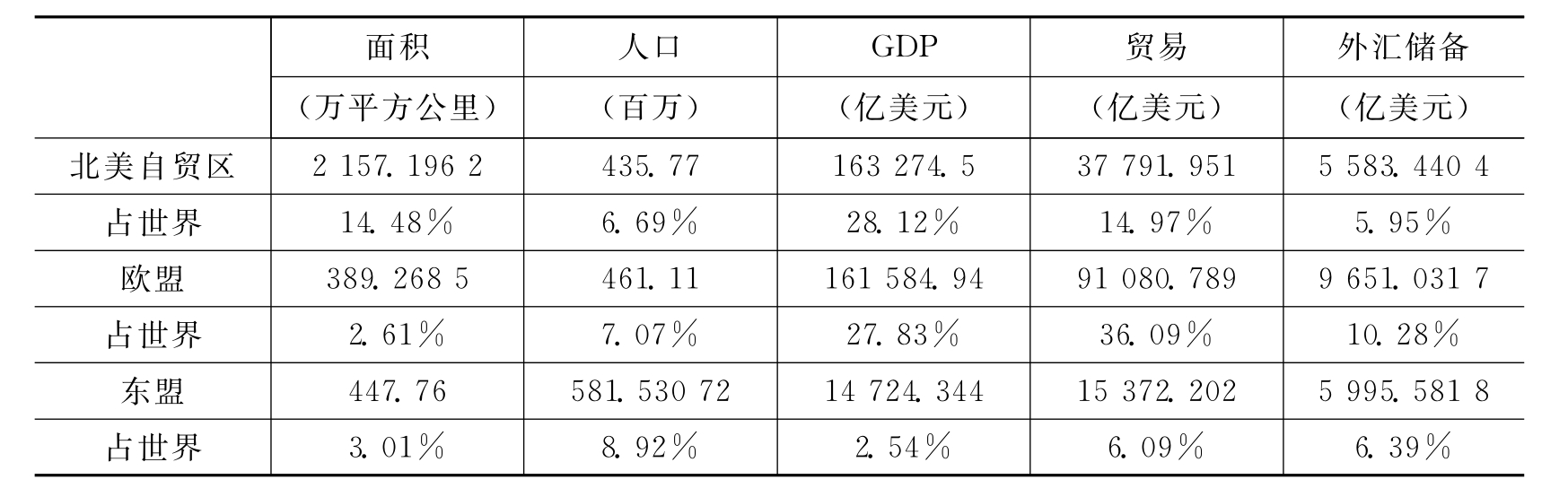

祖国大陆与港澳台RTA的建立,将形成占东亚土地面积59.08%,人口63.82%的大自由贸易区,形成一个经济总量占东亚43.09%,占世界9.64%;贸易占东亚49.30%、占世界12.97%;外汇储备3万多亿美元的大市场。一个在东亚经济中占有2/5的GDP,约半数贸易的强大经济体,在东亚区域经济一体化发展中将具有重要影响力(见表1)。

海峡两岸暨香港、澳门RTA与北美自贸区(NAFTA)、欧盟(EU)、东盟(ASEAN)相比(见表2),具有人口超出3倍的内部市场优势,对外贸易总量大于东盟,接近北美自贸区(NAFTA)。虽然经济实力还远低于北美和欧盟,GDP只有它们的1/4,但却是东盟的4倍左右,具有巨大的发展潜力。据经合组织(OECD)资料,2030年中国GDP有可能赶上并超过美国,届时南中国海地区,将与北美自贸区、欧盟、东盟鼎足并立,成为世界经济不可忽视的重要一极,改变国际市场竞争格局。

表1 2009年海峡两岸暨香港、澳门的经济实力

资料来源:亚洲开发银行网站http://www.adb.org/Statistics/default.asp《Basic Statistics 2010》;中国商务部台港澳司网站“台港澳主要经济指标”。

注:东亚包括中国大陆和台湾、香港、澳门地区,韩国、朝鲜、蒙古、日本、东盟10国。

表2 2009年北美自贸区、欧盟、东盟经济实力比较

资料来源:WTO网站、IMF网站、国家统计局、欧盟统计局、Un Comtrade database。

注:欧盟以25国计算;外汇储备包括黄金的国际储备。

三、海峡两岸暨香港、澳门经济紧密程度评估

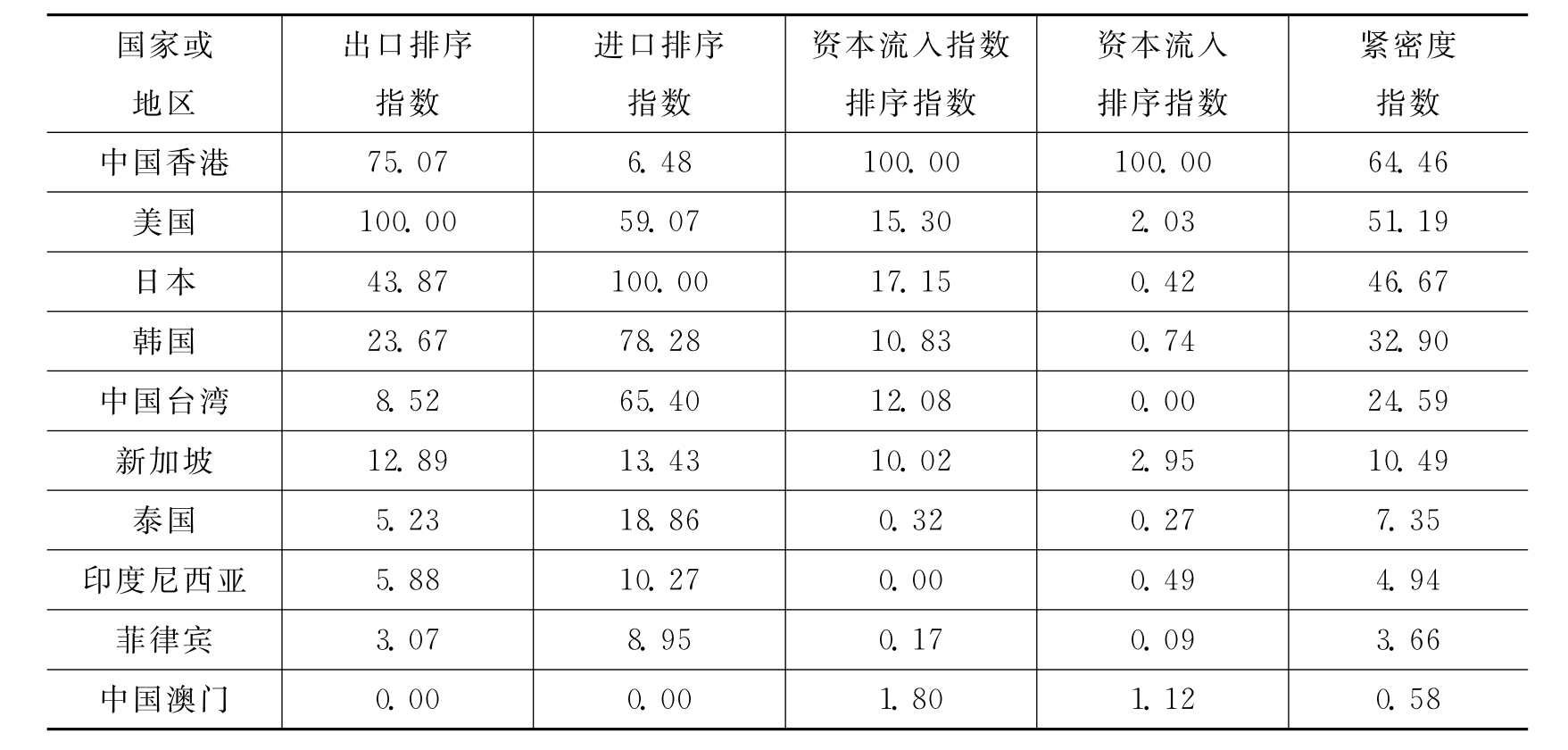

(一)海峡两岸暨香港、澳门贸易投资紧密度

为综合评估海峡两岸暨香港、澳门与亚太主要经济体之间的经济紧密程度,我们构建了贸易投资紧密度指数。该指数的计算思路如下:首先将四地的主要合作伙伴按出口额、进口额、资本流入额、资本流出额分别排序,金额最大者设为100,金额最小者设为0,介于中间者依比例换算成排序指数,然后按照一定的权重将出口排序指数、进口排序指数、资本流入排序指数、资本流出排序指数等加总后即得贸易投资经济紧密度指数。此处我们使用的权重为:进口∶出口∶资本流入∶资本流出=30∶30∶20∶20。

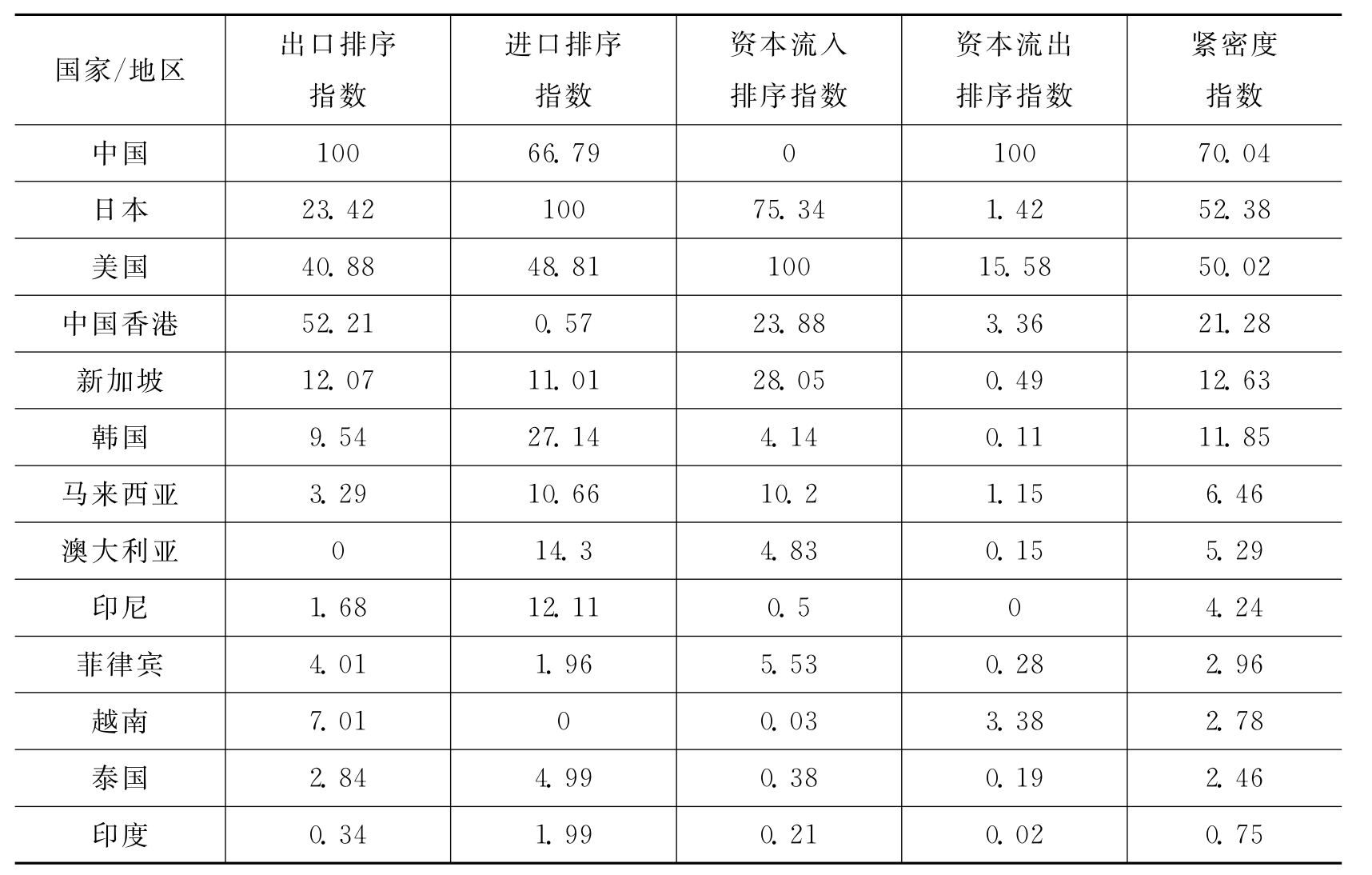

表3 2009年中国与亚太主要贸易伙伴的贸易投资紧密度指数

资料来源:根据中国商务部国别数据网、《中国对外直接投资报告》(2009年)、《中国商务年鉴》(2010年)统计数据整理计算。

表4 2009年中国台湾与亚太主要合作伙伴的贸易投资紧密度指数

资料来源:根据台湾“国贸局”、“经济部投资审议委员会”统计资料整理并计算。

表5 2009年中国香港与亚太主要合作伙伴的贸易投资紧密度指数

资料来源:根据香港特别行政区政府统计处统计资料整理计算。

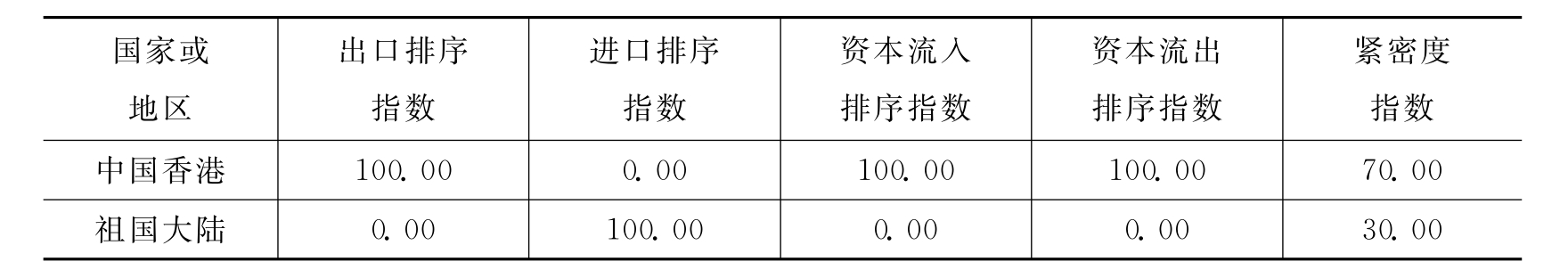

表6 2009年澳门与祖国大陆、香港贸易紧密度

资料来源:根据澳门特别行政区政府统计暨普查局统计资料整理计算。

在对比四地与亚太主要经济体贸易投资紧密度关系时,我们发现,从综合指标排序看,第一排序和前五大排序,四地之间的贸易投资紧密度超过了与其他经济体的贸易投资紧密度。如表3~表6所示,四地互为贸易投资紧密度指数排序最高的,祖国大陆的贸易投资最紧密伙伴为香港(64.4)、香港的贸易投资最紧密伙伴为祖国大陆(100)、台湾的也为祖国大陆(70.04)、澳门的为香港(70)。其他三地也都排在前五位,例如,台湾排在祖国大陆贸易投资紧密度指数第5位,香港排在台湾第4位,台湾排在香港第4位,祖国大陆排在澳门第2位。说明在亚太地区,四地贸易投资具有高度紧密关系,经济一体化程度非常高。

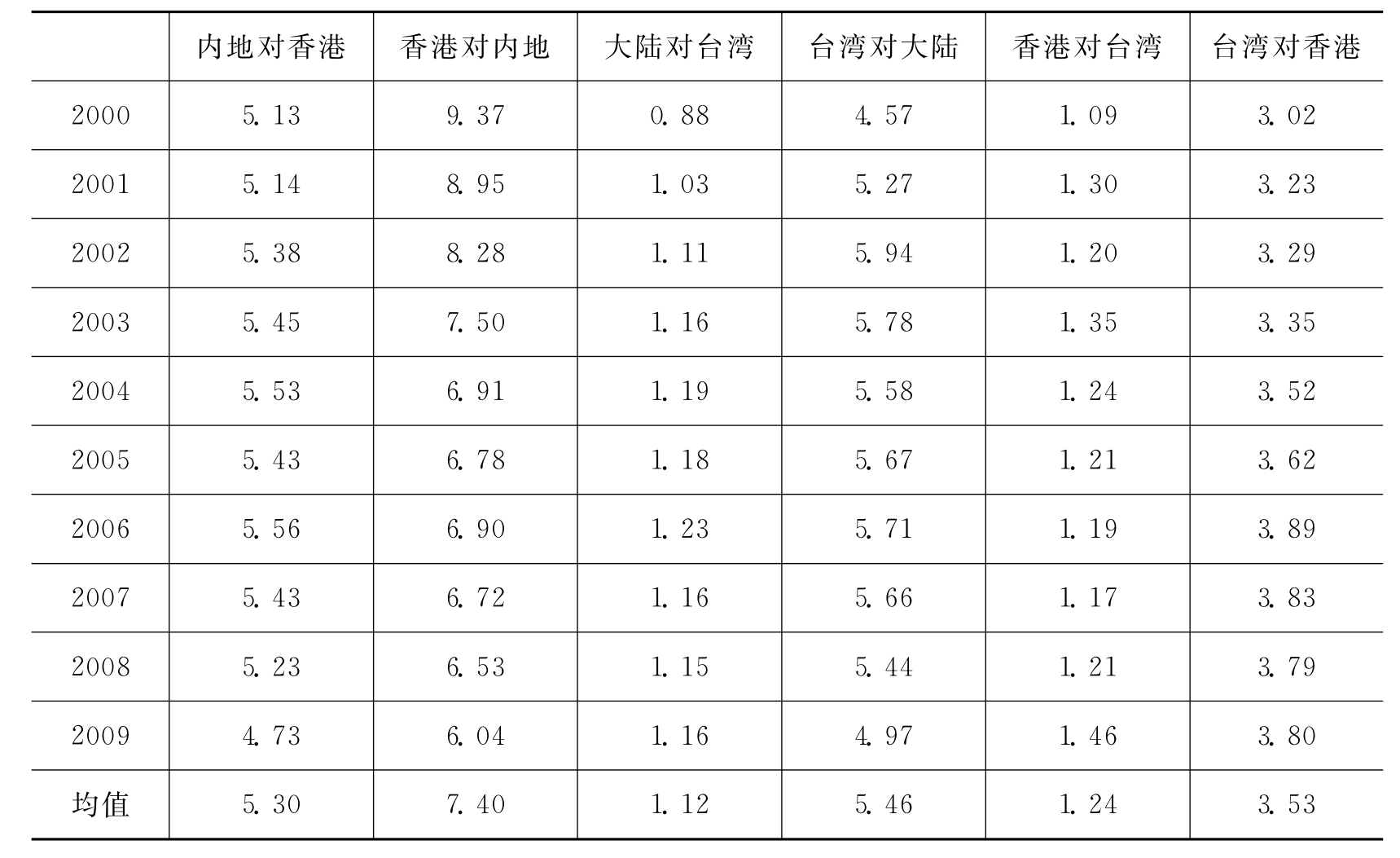

(二)祖国大陆与港台贸易强度

贸易强度指数(TII)用于双边贸易额与期望值比较,公式为TIIij=(Xij/Xit)/(Xwj/Xwt)。其中,Xij表示i国家(地区)对j国家(地区)的出口值;Xit表示i国家(地区)出口总值;Xwj表示世界所有国家对国家(地区)j的出口值;Xwt表示世界出口总值。如果TIIij>1,说明双方贸易流量比预期大;反之,双方贸易流量比预期小。该指数可以判断经济体之间双边贸易依赖程度。

表7 2000-2009年祖国大陆与港台之间贸易强度指数(TII)比较

资料来源:内地与香港贸易强度指数根据UN Comtrade database数据计算;内地与台湾贸易强度指数根据商务部台港澳司数据计算;香港与台湾贸易强度指数根据香港特别行政区政府统计处数据计算。

表7显示,三地贸易强度指数大于1,三地贸易相互依赖程度远远大于对世界贸易的依赖程度,但是通过2000-2009年的贸易强度指数变化,我们发现,祖国大陆对香港和台湾的贸易依赖度基本稳定,香港对祖国内地的贸易依赖略有下降,台湾对祖国大陆的贸易依赖呈现上升趋势。相比之下,港台之间的贸易强度指数均有所提高,说明两地贸易联系不断增强。从贸易强度指数平均值来看,香港台湾对与祖国大陆建立FTA/RTA动力大于祖国大陆,因此,在南中国海地区FTA/RTA的形成,主要取决于祖国大陆的态度,祖国大陆是该地区最终形成FTA/RTA的主导者。

博鳌亚洲论坛2011年度报告《亚洲经济一体化进程》用FDI结合度(DI)和FDI密集度指数(II)测度经济体间FDI相互依存关系以说明经济一体化程度,FDI结合度DI和密集度II指数大于1,表明两个经济体FDI联系程度密切。从FDI流入的角度,2003-2009年祖国大陆与香港、台湾FDI联系密切,DI和II指数均在4.7以上,远大于其他经济体。从FDI流出的角度,祖国大陆DI和II指数最高的仍然是香港,DI和II指数高达15.49和14.45,说明三个经济体FDI依存程度极高。

按照一体化理论,地理相近和紧密的经贸关系是区域结盟的首要条件。我们判断海峡两岸暨香港、澳门是否有必要和有条件进行区域一体化安排时,除了血缘和地缘条件外,更多应该考虑的是四地经济一体化程度和产业分工格局,紧密的经贸关系会使自由化安排产生更多的利益。

四、海峡两岸暨香港、澳门区域经济一体化安排效益预测

为了更好地分析海峡两岸暨香港、澳门区域经济一体化安排的效益和影响,这里我们采用GTAP(Global Trade Analysis Project)分析工具。GTAP是美国普渡大学主持开发的可计算一般均衡(CGE)分析工具。标准的GTAP模型属于比较静态分析,广泛用于分析政策调整尤其是自由贸易区政策对实际GDP、进出口贸易额、福利水平以及主要行业的影响。此处的GTAP分析使用了GTAP第七版数据库。

为便于模拟和分析起见,我们将区域设定为以下14个,即中国、中国香港、中国台湾、日本、韩国、东盟五国(包括马来西亚、印尼、菲律宾、越南、泰国)、新加坡、美国、加拿大、墨西哥、欧盟、澳大利亚、新西兰、世界其他地区。由于GTAP数据库中未包含中国澳门数据,因此在模拟分析时不再考虑澳门。

GTAP模型将行业/部门设定为以下24个:农林渔业、煤炭采掘、石油采掘、天然气采掘、其他矿产采掘、食品加工、纺织、服装、皮革、木材纸业、石油煤炭产品、化工橡胶塑料、其他矿产制品、钢铁、其他金属、金属制品、车辆、运输设备、机电设备、机械、其他制造业、公用事业、运输通讯、其他服务业等。

这里GTAP模型着眼于长期分析,冲击设定为海峡两岸暨香港三者之间两两实现完全自由贸易,所有产品和行业均实行零关税,完全消除非关税贸易壁垒,服务业相互开放。整体模拟结果参见表8。

表8 海峡两岸暨香港区域经济一体化GTAP模拟结果

从GTAP模拟结果来看,整体上海峡两岸暨香港区域经济一体化对各个经济体的影响均是正面的。实际上,除了大陆在福利水平、贸易条件指标上有所下降外,海峡两岸暨香港区域经济一体化对于各经济体来说无论是GDP、进出口、贸易差额、福利变化、贸易条件等指标均出现不同程度的改善和提高。

对大陆来说,海峡两岸暨香港区域经济一体化将推动中国大陆GDP增长,增幅达到9.68%,进出口总额的增长幅度分别达到12.9%和11.98%,贸易差额也出现改善趋势,幅度达到了63.34亿美元。祖国大陆福利水平有所下降,降幅为27.89亿美元,贸易条件也出现小幅恶化(-0.48%)。如果考虑到祖国大陆经济规模庞大,海峡两岸暨香港区域经济一体化所带来的福利损失和贸易条件恶化对国民经济影响甚微。

对香港来说,海峡两岸暨香港区域经济一体化将推动香港GDP增长12.29%,福利水平提升(18.75亿美元),进出口总额分别增长13.68%和13.18%,贸易差额也得到改善(28.88亿美元),贸易条件也出现小幅改善(1.45%)。

与祖国大陆、香港相比,台湾是祖国大陆港台区域经济一体化的最主要受益者。台湾GDP增长幅度达到13.63%,福利水平提升幅度达到44.21亿美元,进出口总额增长幅度分别达到14.65%和14.04%,贸易差额改善幅度达到56.84亿美元,贸易条件也出现了1.81%的小幅改善。从以上几大指标来看,台湾经济贸易的改善和增长幅度均较祖国大陆、香港更大。

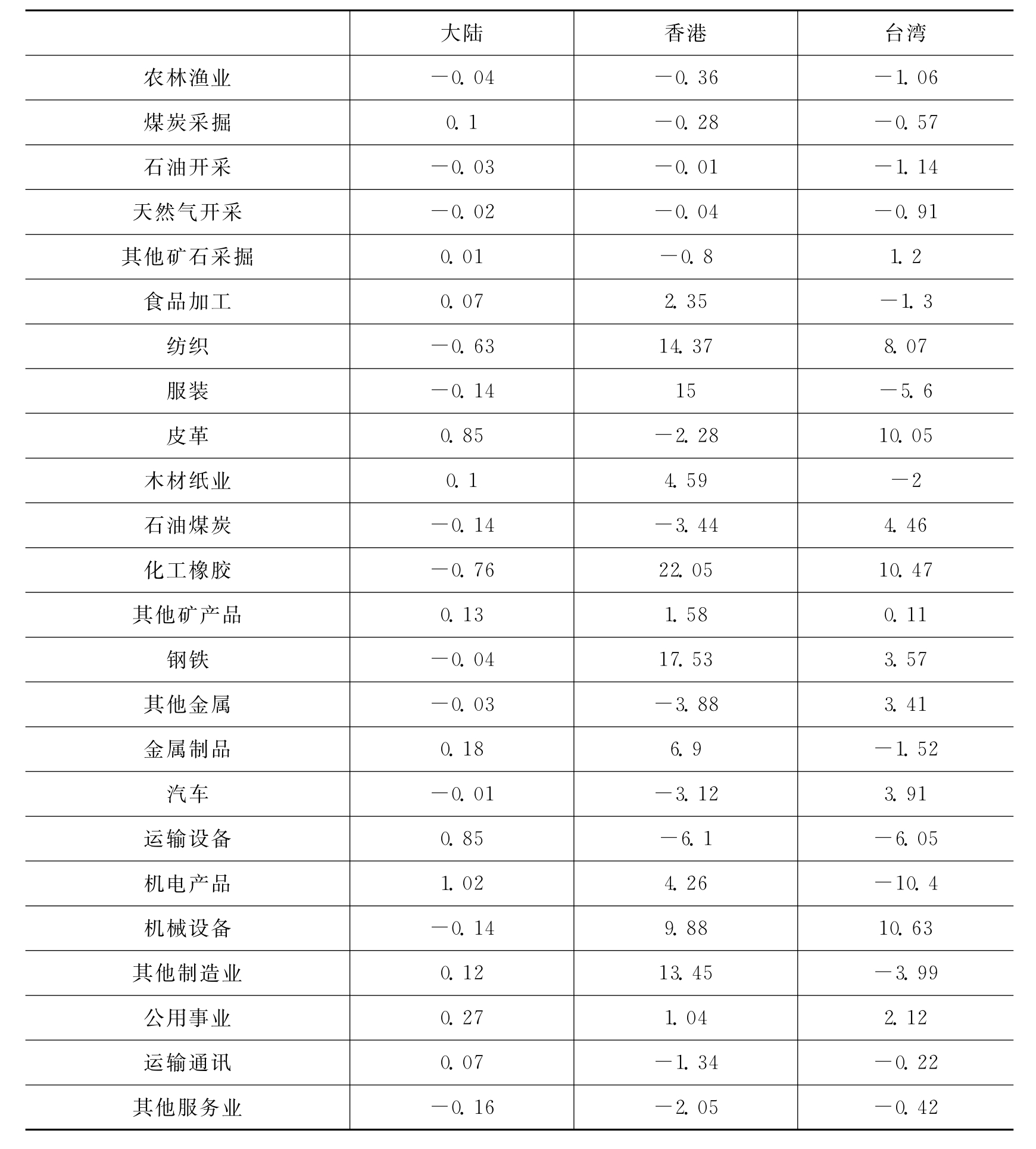

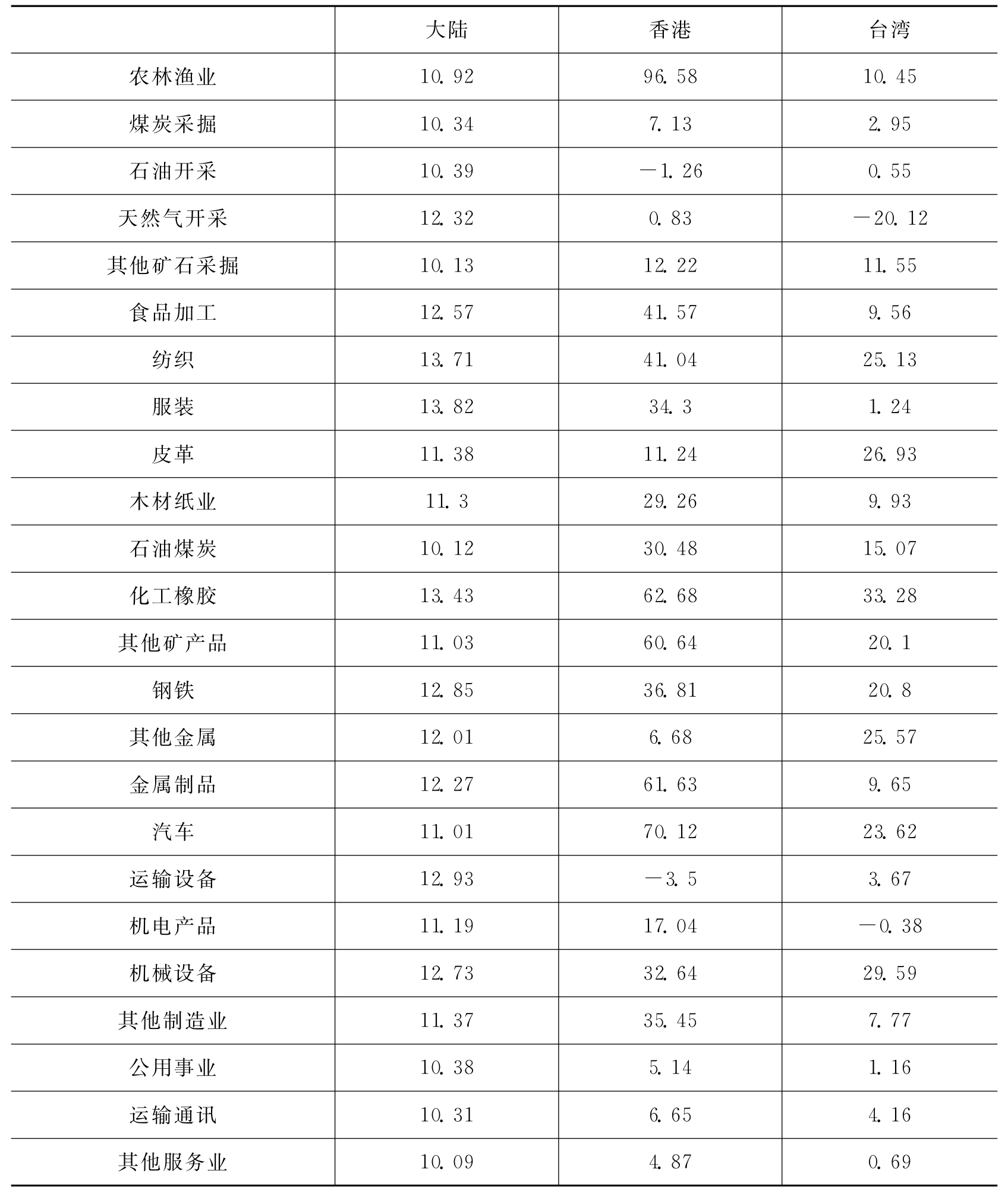

从行业产出影响来看,海峡两岸暨香港区域经济一体化对大陆的影响较小,而对港台行业产出的影响较大(参见表9)。大陆除了机电产品行业产出出现了1.02%的增长外,其他行业的产出水平无论是增长还是下降,其幅度均小于1%。然而,香港、台湾的行业产出则出现了较大幅度的变动。香港产出水平出现增长的行业主要有:化工橡胶、钢铁、纺织、其他制造业等;产出水平出现下降的行业主要有:其他金属、石油煤炭、汽车、皮革、其他服务业等。台湾产出水平出现增长的行业主要包括:机械设备、化工橡胶、皮革、纺织、石油煤炭、汽车等;行业产出水平出现下降的行业主要包括:机电产品、运输设备、服装、其他制造业等。

表9 海峡两岸暨香港区域经济一体化对行业产出的影响单位:%

从行业出口影响来看,海峡两岸暨香港区域经济一体化大大促进了三个经济体各行业出口(参见表10)。大陆各行业出口均呈现为增长态势,平均行业出口增长幅度达到11.6%。除了石油开采(-1.26%)、运输设备(-3.5%))外,香港各行业出口也均出现增长,增幅较大的有:农林渔业、汽车、化工橡胶、金属制品、其他矿产品等。与香港类似,台湾只有天然气开采(-20.12%)、机电产品(-0.38%)出口出现下降,其他行业出口均出现增长,增幅较大的行业有:化工橡胶、机械设备、皮革、其他金属、纺织、汽车等。

表10 海峡两岸暨香港区域经济一体化对行业出口的影响单位:%

综上所述,虽然部分行业的产出和出口受到影响,但从整体上看,海峡两岸暨香港区域经济一体化将大大促进海峡两岸暨香港的经济增长。如果三地能够因地制宜做好产业升级、企业辅导,海峡两岸暨香港区域经济一体化必将为三地经济发展带来强劲推动力。

五、中华自由贸易区设想

在亚太区域经济一体化趋势中,四地都意图采取积极的姿态,但是却各自面临不同的问题。第一,对中国大陆来说,面对中日韩FTA进展缓慢,美国势力不断操控亚太区域合作局势,虽然坚决支持“东盟在区域合作中的主导作用”,但是“小马拉大车”方式难有大作为,作为亚洲最大经济体的中国,地区主导权不断受到挑战;第二,对香港来讲,区域一体化的原产地规则影响了香港国际转口港地位,而且这一影响将随着亚太区域合作范围的扩大而扩大。尽管香港已与祖国内地和新西兰签署一体化协议,但是香港高度开放的自由经济体制使得它难以与亚太多数经济体开展FTA协商;第三,台湾的问题更为复杂,两岸政治分歧严重影响两岸间的互信,使得台湾在国际上商签FTA的行为极其敏感。迄今台湾已与中美洲五国签署FTA协议,但是效益有限。与大陆的ECFA显著减轻了亚太区域经济一体化对台湾的压力,但是台湾仍然希望能有更多的机会扩大区域合作范围,获取更多利益。因而,寻求可能途径,使得四地能够以最小的政治经济代价,共同参与亚太区域合作就成了四地的共识和动力,中华自贸区设想因此而具备了认知基础。

(一)中华自贸区的可能性

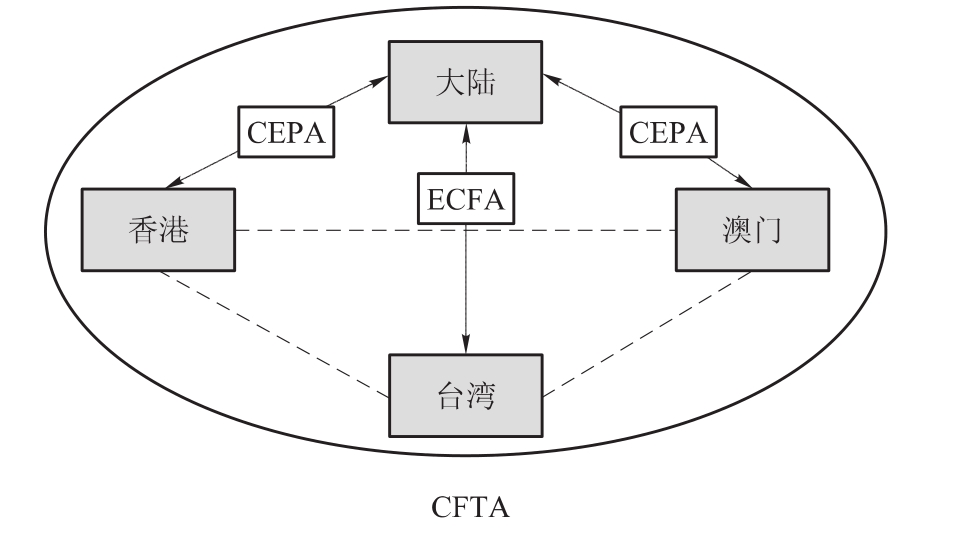

所谓中华自贸区(CFTA:China Free Trade Area)意为海峡两岸暨香港、澳门三个单独关税区组建一个区域经济合作组织,并以这个区域经济合作组织的名义共同参与亚太区域经济合作。

目前四地区域内已签署3个双边经济合作协议:祖国内地与港澳更紧密经贸关系安排(两个CEPA),海峡两岸经济合作框架协议(ECFA)。三个协议均与祖国内地连接,如果台湾再与港澳签署经济合作协议,将四个协议打通就具备了很高的区域整合可能性,为大陆、台湾、香港、澳门最终形成区域一体化创造了条件,如图3所示。

图3 中华自贸区的可能性

(二)中华自贸区的主要障碍

依据一体化理论与实践,区域经济合作组织整体对外商签FTA时,首先应该整合内部成为一个关税区域,也就是所谓的关税同盟,区域成员不仅内部实行统一关税,对外也实行统一关税。但是目前四地间显然存在障碍。

首先,两岸间的政治分歧带来的互不信任,严重阻碍两岸区域经济合作向更高形式发展。理论上两岸具有发展关税同盟,甚至共同市场的条件,但是迄今两岸之间还存在诸多贸易投资壁垒,即便是ECFA,也未能立即打破壁垒,而成为世界上绝无仅有的在未消除歧视待遇的前提下签署的自由贸易协议。未来ECFA任重道远,“关税同盟”更是难上加难。

其次,祖国内地与港澳经济体制和开放度的差异使得三地区域经济合作向更高层次发展存在难度。至2011年,香港已连续17年被美国传统基金会评为“全球最自由经济体”,香港除少数商品外几乎没有关税,而祖国内地总体关税水平高达9.8%。与港澳建立关税同盟,祖国内地将承受大幅降低关税的冲击,对产业的危害可能是巨大的,几乎完全不存在可能性。

(三)中华自贸区模式的几种假设

既然海峡两岸暨香港、澳门存在一体化可能性,但又存在诸多障碍,我们就只有在现行基础上,假设各种可能的模式。这些模式之间具有高度联系,在一定程度上,它表示了中华自贸区的建立步骤。

(1)2+1模式:港澳与祖国内地CEPA合二为一,建立祖国内地港澳自由贸易区;

(2)1+1+1模式:台湾与港澳分别签署FTA;

(3)3+1模式:台湾加入祖国大陆港澳自由贸易区;

(4)1+1+1+1模式:海峡两岸暨香港、澳门建立自由贸易区,称为中华自由贸易区(CFTA:China Free Trade Area)。

(四)中华自贸区与其他区域经济合作组织的关系

(1)CFTA对内统一关税,开放市场,实行国民待遇,遵守共同的贸易规则,对外实行各自关税和经济贸易政策;

(2)CFTA共同与其他经济体商签区域经济合作协议。考虑到CFTA成员经济差异,CFTA对外商谈采取“集体—个体—集体”模式。即CFTA首先与对方商谈经济合作协议基本原则和内容,确定协议框架,然后CFTA成员分别与对方协商具体开放内容,并按照各自商谈的条件列入共同协议,以CFTA名义签署。虽然这可能是一份相当复杂的协议,包括了不同的降税过程和开放领域,但却是一份现实的协议,既体现了CFTA的一致利益,又保证了CFTA成员的不同利益。如果某个CFTA成员商谈迟缓,协议可设计分阶段执行方案,其他成员可按照已谈好的条件先行执行,尽早获得自由贸易的好处。

(五)中华自贸区成员的内部关系

(1)海峡两岸暨香港、澳门在CFTA内为平等独立成员,享有各自的权利和义务;

(2)CFTA对外经济合作协议并非要求全体成员一致参与,CFTA成员可根据自身情况选择参加、不参加、后参加;

(3)建立CFTA执行委员会,由四地主管经济部门首长组成,轮流担当主席,主持CFTA事务。

(六)中华自贸区可参照的国际实践

中华自贸区模式是有国际实践参照的。例如东盟自由贸易区,在其没有走向共同市场,统一对外时,其以东盟名义的FTA,就充分照顾了不同成员的诉求,协议的开放内容和开放进程体现了十个成员的差异。

再如WTO,并没有要求所有成员按照同样的条件加入,而是采取了在接受WTO基本原则的前提下,与有要求的其他成员分别谈判,WTO单独审议的模式。所有WTO成员对WTO承担的义务除了共同的WTO规则外,还有他们对WTO的“承诺书”和“工作组报告”,而这部分内容,每个成员是不一样的。

参考文献

[1]博鳌亚洲论坛.亚洲经济一体化进程2011年度报告.北京:对外经济贸易大学出版社,2011.

[2]詹满容,洪财隆,等.台湾因应中国大陆与东盟建立自贸区之研究.台北:“行政院”研考会,2004.

[3]Angus Maddison.The World Economy:Historical Statistics.Paris:Organization for Economic Co-operation and Development,2003.

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。