第六章 转型经济中的增长波动与转型性危机

本章将主要通过研究中国和前苏联、东欧等转型国家的经济增长状况来考察经济转型在不同转型国家的宏观经济表现。对转型国家经济增长波动的研究,不仅要考虑那些在一个正常的经济体系中决定经济增长的因素,更要考虑到体制转换过程中经济结构以及制度环境的变化给经济增长造成的影响。为此,我们将从考察转型经济中增长波动的特征事实入手,结合体制转换过程中经济结构以及制度环境的变化来探究决定转型国家经济增长的深层次原因。

第一节 转型经济中的增长波动:若干特征事实

转型国家的经济增长波动是在体制转换过程中众多偶然因素和必然因素共同作用的结果,这使得转型国家的经济增长波动存在着一系列与一般经济理论相背离的现象。如中国经济绩效的迅速改善,前苏联、东欧国家经济绩效在转型初期的急剧恶化以及在20世纪后期开始呈现出的较为强劲的增长势头。应当说明的是,虽然有经济学家对有关转型国家统计数字的准确性存在着争议,[1]但是他们所质疑的仅仅是问题的程度,而没有从根本上对这几个特征事实加以颠覆。

一、经济转型为中国带来了快速的经济增长

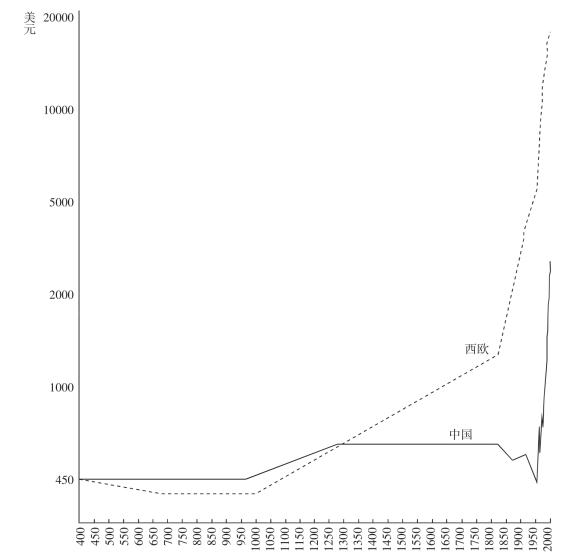

可以从中国经济的长期发展历程来考察经济转型对中国经济增长带来的巨大影响。从历史上看,中国早在汉朝时期就已经和欧洲的罗马帝国处于同一发展水平上。按照世界著名经济历史学家麦迪逊(Angus Maddison)的估计,在公元50年,中国的人均GDP和欧洲的人均GDP水平基本一致。[2]而且直到1820年,中国仍是世界上最大的经济体,GDP总量占世界份额的32.4%。[3]但是中国经济在宋朝(960~1280年)达到鼎盛时期之后,人均收入开始停滞不前,而欧洲却在14世纪的文艺复兴中逐渐走出了中世纪的黑暗,并在18世纪首先在英国发生了工业革命,而后开始快速增长。以购买力平价计算,欧洲GDP从1820年占世界比重的26.6%迅速上升到1890年的40.3%,人均GDP年均增速从1700~1820年的0.22%增加至1820~1952年的1.03%,而1890年中国GDP占世界比重却大幅下降为13.2%。[4]不仅如此,在整个近代史(1820~1949年)上,中国人均GDP继续下降,同期GDP占世界的比重从32.4%下滑至5.2%。1949年新中国成立以来,中国经济发展依然步履维艰,人均GDP在1952~1978年间年均增长2.34%,低于同期世界2.56%的水平,GDP占世界的份额也从1952年的5.2%略微下降到1978年的5%。[5](见图6.1)

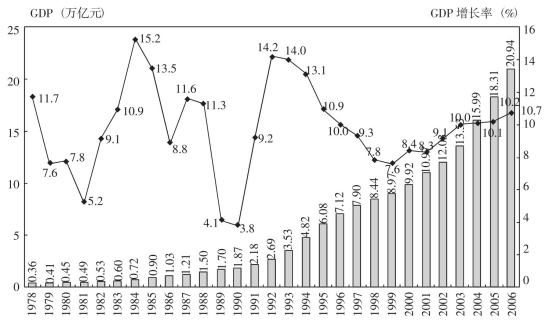

自1978年中国开始进行改革开放,改变传统的计划经济体制以来,中国经济开始出现奇迹般地增长,GDP总量从1978年的3624.1亿元增加到2006年的209407亿元,28年间增长了近58倍,年均增长率达9.8%,人均GDP增长了42倍。[6](见图6.2)按照麦迪逊的估算,中国GDP总体规模将在2015年达到美国的水平,占世界的20%。[7]对此,林毅夫等人将其称之为“中国奇迹”。而由于中国经济的高速增长是在没有经济学理论支撑的情况下,通过“摸着石头过河”取得的,这大大出乎经济学家的意料之外,英国剑桥大学的彼得·诺兰(Peter Nolan)把这种理论与现实的背离称之为“中国之谜”(China’s Puzzle)。[8]

图6.1 中国和西欧国家人均国内生产总值比较(400~1998年)

资料来源:Angus Maddison. The World Economy:a Millennial Perspective. Paris:OECD,2001:42.

图6.2 1978~2006年我国国内生产总值及增长率

注:GDP总值按当年价格,增长率按可比价格。

资料来源:《中国统计年鉴》(2006),2007年《政府工作报告》。

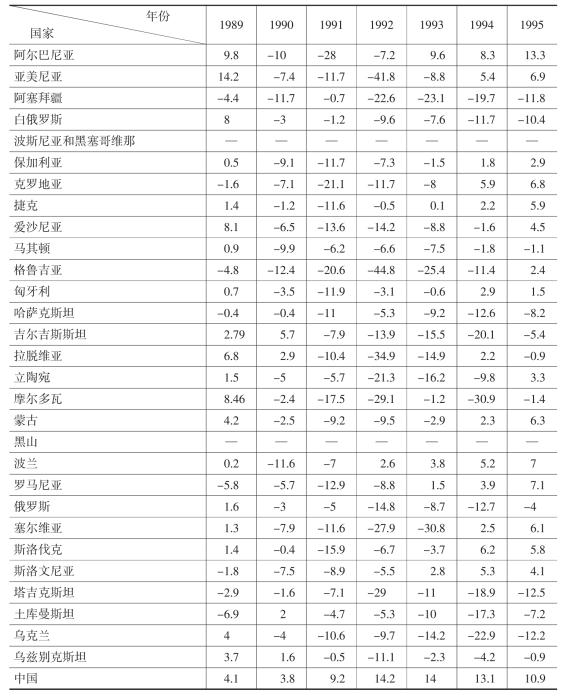

二、前苏联、东欧国家的经济转型都经历了严重的经济衰退

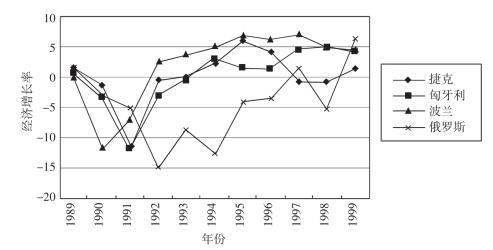

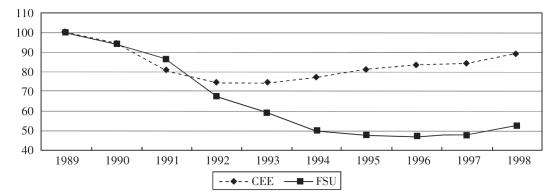

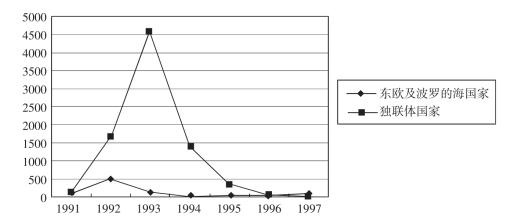

从20世纪60年代后期开始,前苏联、东欧国家的经济速度就处于不断下滑的状态,到经济转型前的1989年基本上处于停滞状态(见表2.1)。但是经济转型并没有给前苏联、东欧国家的经济带来好转,反而使其陷入到更为严重的经济衰退之中,经济增长率出现持续的大幅度下滑(见图6.3、图6.4)。个别国家(如立陶宛、拉脱维亚)年经济增长率下降超过50%。并且,虽然前苏联、东欧国家经济在20世纪90年代中后期开始出现正增长,但是到20世纪末大多数国家的GDP依然没有达到1989年转型前的水平(见图6.5),实际GDP累计下降超过1989年的50%。其中,东南欧和波罗的海国家的GDP较1990年转型前下降了15%,直到1998年才恢复到1990年的水平;独联体国家的GDP较1990年下降了40%,到2000年仅达到1990年转型前水平的63%。[9]作为曾经是超级大国前苏联的继承者的俄罗斯,其占世界GDP的比重从1990年的5.5%下降到2000年的2.7%。[10]表6.1列出了转型国家产出下降的持续时间以及累计下降幅度。

图6.3 前苏联、东欧经济增长率(1991~1998年)

注:根据相关数据绘制。

资料来源:林毅夫、蔡昉、李周:《中国的奇迹:发展战略与经济改革》(修订版),上海人民出版社,2002年版,第5~6页。

图6.4 几个主要转型国家的GDP增长率(1989~1999年)

注:相关数据绘制。

资料来源:International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2007.

图6.5 中东欧国家(CEE)和前苏联(FSU)实际GDP指数(1989~1998年)

资料来源:Nauro F. Campos and Fabrizio Coricelli. Growth in Transition:What We Know,What We don’t,and What We Should. Journal of Economic Literature,2002(15):793-836.

表6.1 转型国家的产出下降时间及累计下降幅度

资料来源:World Bank. Transition-The First Ten Years:Analysis and Lessons for Eastern Europe and the Former Soviet Union. Washington D C.,2002:5.

对于前苏联、东欧国家来说,与他们在转型前所经历的经济衰退不同的是,在经济转型过程中所出现的经济衰退是与价格自由化同时发生的。即使多数国家的产量下降要持续若干年,最大幅度的产量下降也通常是在实行自由化的那一年。例如:波兰和捷克是在1991年进行“大爆炸”式的价格自由化的,这一年恰恰是其经济增长率的最低点。俄罗斯是在1992年,乌克兰是在1994年(见表6.2)。前苏联、东欧国家价格自由化带来的是急剧的通货膨胀(见图6.6),这一方面造成了价格信号失真,加大了生产性投资的风险,另一方面破坏了商品的相对比价关系,使资源无法在市场价格的引导下进行合理配置,严重阻碍了前苏东国家经济结构的调整,从而使经济衰退更为严重,失业人口急剧增加(见图6.7)。在产出下降、通货膨胀以及失业急增的共同作用下,前苏联、东欧国家的宏观经济综合表现为转型性危机,其贫困人口占总人口的比重从3%至1992年增加到25%,贫困人口由剧变前的700万人增加到8800万人(1993~1995年平均数)。[11]由于前苏联、东欧国家的经济转型主要是以新古典转型经济理论为指导的,而经济转型过程中所出现的转型性危机是新古典转型经济理论所没有预料到的,因而这种理论与现实的背离同样使经济学家感到困惑,成为困扰经济学家的转型之谜。

表6.2 转型国家GDP增长率

资料来源:International Monetary Fund,World Economic Outlook Database,April 2007.

图6.6 转型国家通货膨胀率(1991~1997年)

注:根据相关数据绘制。

资料来源:林毅夫、蔡昉、李周:《中国的奇迹:发展战略与经济改革》(修订版),上海人民出版社,2002年版,第8~9页。

图6.7 主要转型国家失业率(1990~2000年)

资料来源:IMF. International Financial Statistics. Volume LV Number 9,September 2002.

三、进入21世纪以来转型国家普遍呈现出较为强劲的增长势头

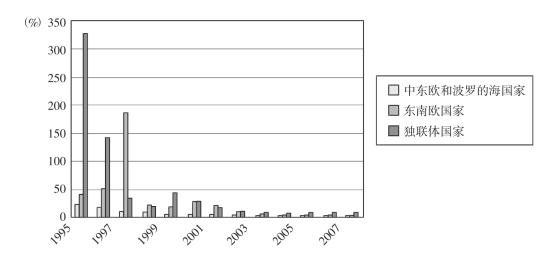

在经历了一段时期的经济衰退之后,到20世纪90年代后期转型国家开始进入到一个复苏和重组的新阶段。表6.3总结了转型国家从1989年至2006年的经济增长情况。可以看出,波兰自1992年在东欧第一个摆脱经济衰退后GDP就一直保持着增长的势头。统计数据表明,波兰于1996年率先超过了1989年的水平,到1998年实际GDP达到1989年的118%。[12]紧随波兰之后阿尔巴尼亚、捷克、罗马尼亚、斯洛文尼亚1993年开始实现经济正增长;亚美尼亚、保加利亚、克罗地亚、匈牙利、拉脱维亚、蒙古、塞尔维亚、斯洛伐克于1994年实现经济正增长。到1998年斯洛文尼亚、斯洛伐克、捷克、匈牙利的国内生产总值都接近或超过了1989年转型前的水平,它们分别为103%、100%、97%和95%。[13]俄罗斯经济增长恢复得较慢,到1997年才实现经济正增长,但1998年遭遇金融动荡后GDP增长率又迅速降至-5.3%。1999年俄罗斯通过一系列结构调整政策(如对银行和企业加紧重组的步伐,实行稳定化的宏观经济政策),加上国际石油价格上升,卢布贬值的影响,俄罗斯经济迅速复苏。在转型国家经济进入复苏性增长阶段之后,前苏联、东欧国家的通货膨胀率也开始出现明显的回落(见图6.8)。

图6.8 转型国家通货膨胀率(1995~2007年)

资料来源:EBRD. Transition Report Updates 2007. May 2007.

进入到21世纪以来,随着中国于2001年加入WTO,波兰、捷克、匈牙利、斯洛文尼亚、斯洛伐克、爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛于2004年加入欧盟,转型国家日益深入地融入世界经济体系之中,这大大扩展了转型国家的经济发展空间,使其经济增长势头更为强劲。俄罗斯自进入普京时代以来,政局渐趋稳定,在国际市场石油和天然气价格持续走高的有利条件下,经济增长率稳步提高,到2005年,俄罗斯GDP总量已经回复到1991年的水平,这说明俄罗斯已经克服了经济转型初期所经历的转型性危机,真正步入经济增长期。时至今日,转型国家已经成为带动全球经济增长的主要力量之一,其在世界政治经济体系中发挥着越来越重要的影响。

第二节 渐进式转型方式下的经济增长

中国自1978年以来所取得的经济增长举世瞩目,这与中国所采取的渐进式经济转型方式有着密切的关系。众所周知,中国的经济转型是在暂时不破坏旧体制的前提下,从对传统计划经济体制的调整开始,通过培植新体制因素逐渐实现体制转变的。本节的分析将表明,之所以中国能够在经济转型过程中实现较好的经济增长,其原因就在于这种从体制外到体制内、从增量到存量的渐进式转型道路,一方面使中国的国有部门在转型过程中能够继续保持良好的增长态势而没有像前苏联、东欧国家那样出现大规模的产量下降,从而保持了经济增长的连续性;另一方面促进了中国的非国有部门的持续进入,从而使经济增长始终维持在较高的水平上。

表6.3 转型国家经济

注:为保持整齐性,个别数据在技术上作四舍五入处理。

资料来源:International Monetary Fund. World Economic Outlook Database,April 2007;《中国统计年鉴》(2006),2007年《政府工作报告》。

增长率(1989~2006年)

一、价格双轨制与国有部门的产出增长

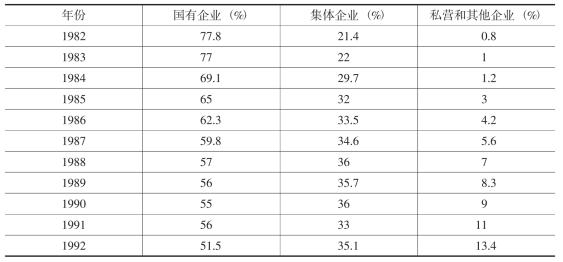

在研究中国经济转型过程中的经济增长时,许多经济学家都注意到非国有部门所作出的贡献。但是中国经济转型过程中不可忽视的一个事实是,非国有部门(尤其是乡镇和城镇集体企业)到20世纪80年代中期以后才表现出较为快速的发展态势,而直到1993年,包括其他私营企业在内的非国有部门的产出才首次超过了国有部门。在这之前,国有部门则始终在国民经济中占据着主导地位,无论是在社会总产出的总量方面还是在社会总产出的增长率方面,都是中国经济增长的重要贡献者(见表6.4、表6.5)。那么,为什么经济转型能够使中国的国有经济部门实现产量增长呢?

表6.4 中国工业产出的所有制份额的演变(1982~1992年)

资料来源:转引自张军:《“双轨制”经济学:中国的经济改革(1978~1992)》,上海人民出版社,1997年版,第230页。其中1991~1992年的数据根据《中国统计年鉴》(2000)作相应调整。

对中国经济转型来说,为了在暂时不破坏原有计划经济体制的前提下来引入市场机制,中国采取了价格双轨制的办法,即在计划和市场两条轨上分别采取不同的价格来配置资源,在计划轨道上通过计划定价,在市场轨道上通过市场形成价格。一般来说,对同一件商品在不同的市场上索取不同的价格会带来价格扭曲,这会影响到资源的配置效率。但张军在《“双轨制”经济学:中国的经济改革(1978~1992)》中的研究表明,正是中国所实行的价格双轨制保障了国有部门在转型初期的产出增长,从而使中国经济没有像前苏联、东欧国家那样出现急剧的产出下降。[14]

表6.5 中国工业产出的所有制来源(1978~1992年)(%)

注:本表数据根据下列公式计算得出:S =(Xn- Xn-1)/(Yn- Yn-1)×100%。其中S为某个所有制部门在某一年的产出增长占该年工业总产出增长的份额;X为某个所有制工业部门的产出;Y为工业总产出;n和n-1分别代表本年份和上一年份。

资料来源:转引自张军:《“双轨制”经济学:中国的经济改革(1978~1992)》,上海人民出版社,1997年版,第230~231页。

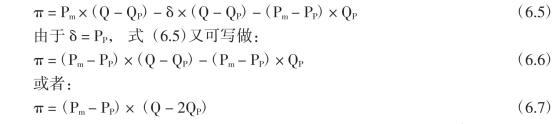

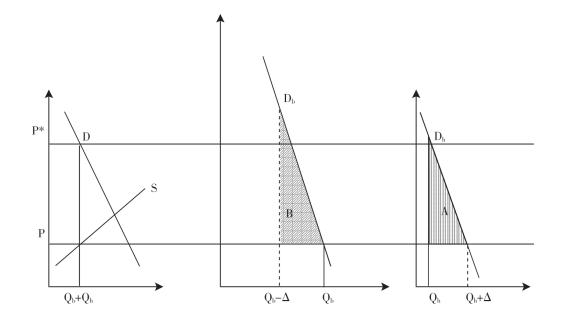

张军指出,在价格双轨制下,国有部门实际上面临着两个“市场”——计划内“市场”和计划外市场。在计划内“市场”上,国有部门要按计划指标生产,并按计划价格出售。而在计划外市场上,国有部门可以在完成计划产出份额之后,将剩余的产出按市场价格出售。此时,由于面对着真正的市场,国有部门将按照边际成本等于边际收益的原则确定产量和价格。如图6.9所示,可以在横轴(即Q轴)上设定一个产量水平QP,QP左边为计划内“市场”,在这个市场上,国有部门要按计划指标生产QP,其计划价格是PP。QP右边为计划外市场,在这个市场上,国有部门面临的需求曲线为D(也就是其平均收益曲线ARm),由于边际收益MRm= ARm×(1 - 1/ed),ed为需求的价格弹性。并且除非ed→∞(这意味着“原子式厂商”),一般说来(1 - 1/ed)< 1,因此在一般情况下MRm< ARm。据此,可以在图中标出边际收益曲线MRm。另外,为了分析和处理问题的方便,可以假定国有部门在计划内面临的计划控制价格比较低并且等于其生产的边际成本,即PP= MC。这样在双轨制下,国有部门总产出即为QP+ Qm,其中,Qm按计划外价格Pm来销售。这表明,在价格双轨制下,由于国有部门面临两个分割“市场”,从而也面临两条完全不同的(平均)收益曲线。具体地说,在计划内,国有部门获得的平均收益为PP,而在计划外获得的平均收益为Pm,而且根据假定有Pm> PP。因此,国有部门的生产行为完全由计划外的市场需求调节。

可以用一个简单的数理模型来进一步分析国有部门在价格双轨制下的生产行为。假定国有部门在计划外的需求函数为线性的:

![]()

这里,Pm为国有部门在计划外市场上的定价,(Q - QP)为计划外的产出,a、b为大于0的系数。此时,国有部门的边际收益函数为:假定国有部门的成本函数为一般的一次函数:

![]()

C为生产成本,δ是大于0的系数,这样其边际成本与平均成本都为δ,并且根据假定δ= PP。于是国有部门在计划外市场上的均衡条件应满足MRm=δ,即:

由于在计划内“市场”上存在着对计划产量和计划价格的控制,因而事实上国有部门多生产一个单位的计划内产出实际上就相当于收益减少(Pm- PP),因此,国有部门的利润函数应当写做:

式(6.7)代表价格双轨制条件下国有部门的最大真实利润。它表明,国有部门要想获得为正的真实利润,计划外的产量必须不小于计划配额,或者说,总产量必须大于计划配额的两倍。这也就意味着,计划制约下的国有部门的总产出将比没有计划制约的总产出来得大。

进一步地,如果没有采取价格双轨制而是实行完全价格自由化,那么国有部门就不再面临计划控制的约束,这在图6.9中表现为不存在计划控制的产出部分Qp。计划控制的解除意味着国有部门现在面临的是整个统一的市场需求ARm,而不再面对两个分割的“市场”。因此,在这个统一的市场下,该国有部门的边际收入线相应地调整为![]() , 而不再是MRm,因此从图6.9中可以看出,按照的原则该国有部门的最优产出水平将向左减少到

, 而不再是MRm,因此从图6.9中可以看出,按照的原则该国有部门的最优产出水平将向左减少到![]() ,相应地,产出价格上升到

,相应地,产出价格上升到![]() 的水平。这说明,与价格双轨制相比,完全价格自由化将可能导致国有部门生产得更少,价格则更高。

的水平。这说明,与价格双轨制相比,完全价格自由化将可能导致国有部门生产得更少,价格则更高。

应当说明的是,价格双轨制能够实行的关键在于当国有部门完成了计划指标之后,继续扩大生产能够保证其在市场上获取更大的利润,这使得国有部门有动机去扩大产出。而由于传统的计划经济体制总是处于供小于求的短缺状态,因而价格双轨制的实行可以保证国有部门能够顺利将产出转变为利润。从这个角度来说,张军模型的价值并不在于说明价格双轨制的实行可以使国有部门的产出超过转型前的水平,而是在于从理论上刻画了价格双轨制下国有部门的生产行为,从而说明价格双轨制下国有部门的产出将会大于完全价格自由化下的产出水平。这也就意味着,计划与市场之间的关系并非是一个简单的消长和对应关系。取消计划的控制并不就意味着一个竞争性市场的出现,对转型国家来说,选择以什么样的方式来取消计划控制将对其宏观经济表现产生直接的影响。![]()

图6.9 价格双轨制下国有部门的均衡

二、非国有部门的持续进入和扩张

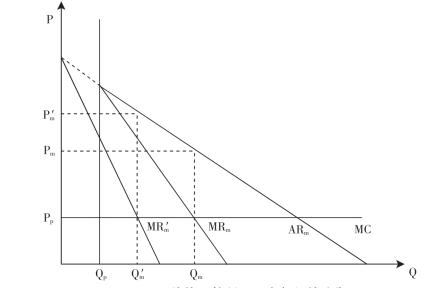

非国有部门是指除国有及国有控股企业之外的其他经济部门,主要包括集体企业、股份合作制企业、股份制企业、外资企业以及私营企业等经济部门。在中国进行改革开放以来,非国有经济部门取得了迅速的发展,其在国民经济中的比重不断增大,自1993年以后,非国有经济部门在国民经济中的比重已经超过国有经济部门,成为推动中国经济增长的主要力量(见表6.6)。

表6.6 中国工业总产值中国有部门与非国有部门所占比重(%)

注:根据相关数据计算而得。

资料来源:《中国统计年鉴》(2000、2005)。

非国有经济部门的持续进入和扩张在促进中国经济持续增长的同时,也使国有经济在国民经济中的比重相对下降,从而促进了整个经济结构的调整,是中国渐进式经济转型从体制外到体制内、从增量到存量的一个重要特征表现。对于中国经济转型之所以能够导致非国有经济的持续进入和扩张,钱颖一和许成钢(Yingyi Qian and Chenggang Xu)基于中国的层级制组织结构提供了一种解释。[15]

钱颖一和许成钢认为,前苏联、东欧国家以及中国在转型前存在着两种层级制结构。前苏联、东欧国家在转型前建立的是一种U型层级组织,其经济是根据职能方式或专业化原则来组成的单一的形式,这实际上是一种“条条”形式。在U型组织形式下,大多数企业是按工业部门来分类的,并处于各个部的直接监督下。并且为了充分利用规模经济,避免运转中的冲突,U型层级组织中各个部之间很少有职能的重叠。企业高度专业化,规模极大。而地方政府则是中央的下属机构,它们的作用仅限于从下面收集信息和贯彻上面的计划,没有很大的自主权。与之相对应,中国在经济转型前所建立的层级制行政体制是一种M型层级制结构,即中国经济是根据管辖范围原则采取多层次、多地区形式组织起来的,这实际上是一种“块块”形式,其中每一层次上的每个地理区域都可以看做是一个运作单位。每单位按地理方式再进一步划分,同时,这一单位按职能方式控制自己的企业。计划执行单位(地方政府)在职能和产品的供给方面是半自主和相对自给的。钱颖一和许成钢认为,在不摧毁现存层级制的情况下,M型组织对非国有部门的影响是造成非国有部门迅速进入与扩张的直接原因。这是因为:

第一,M型组织形式有利于激励地方政府建立非国有企业。在M型组织形式中,地方政府的主要任务是实现本地区的发展。由于在层级制中地方政府被赋予半自主权,其与上级讨价还价的能力较弱,这样地方政府很少将主要精力放在与上级的谈判上,而是努力通过建立和扶持地方企业来达到提高收益和就业率的目标。并且,由于地方政府难以从上级那里得到足够的投资基金,相关的大多数资金问题只能靠自己去解决,因此地方政府更愿意建立和支持不需要太多资金投入的非国有企业。并且,地方政府之间争先致富的竞争也迫使地方政府容忍甚至鼓励非国有部门的发展。

第二,M型组织有利于硬化非国有企业的预算约束。软预算约束是困扰国有企业的一个普遍问题,它是指由于计划者或决策者总会为效率低下的国有企业提供财政补贴或其他形式的救助以避免其破产,因此预算约束对国有企业来说是缺乏约束力的。在层级制的底层,由于地方政府调动资金的能力有限,非国有企业难以像国有企业那样得到信贷或补贴,因此面对经营不善的非国有企业,地方政府只能令其解散。这样,非国有企业的预算约束实际上要比国有企业硬得多,非国有企业的效率则因此而得到提高。

第三,M型组织形式有利于促进地区间的横向联系与市场的形成,从而促进非国有部门的发展。在M型层级制中,尽管地方政府与其上级或下级之间的联系是纵向的,但是由于跨地区的企业之间存在着以市场为导向的计划外交易,因此在地区之间以及地方政府之间的联系是水平的、市场导向型的。这种横向联系会削弱行政控制,强化M型层级制内的市场活动。而非国有部门的发展是在逐渐削弱现有的行政控制而不是一下子摧毁现有结构的情况下取得的,这使得中国非国有部门的进入和扩张是渐进的。相应地,在U型组织形式中,两个企业之间的交易是通过它们共同的上级推动的。这在专业化程度较高的情况下,就需要严格的行政性协调来保障经济的正常运转。因此,U型层级组织内横向联系的发展就会破坏层级制的正常运转。而没有横向联系的发展,市场机制也就很难出现和完善,所以前苏联、东欧国家只有采取大爆炸的方式全面摧毁现存的层级制才能打破传统计划经济体制,建立市场经济制度。

第四,M型组织形式有利于推进对外开放政策,从而促进非国有部门的成长。在M型组织形式下,地区之间的相互依赖相对较弱,这有利于通过地区性试验的方式进行改革开放。因为即使试验失败了,也不至于严重地扰乱整个经济。而进行地区性试验的一个重要措施就是建立经济特区,以此吸引外资和学习建立和运用市场制度。由于几乎所有的经济特区都建立在老工业基地之外并且中央政府控制较弱的地区,这促进了经济特区中非国有部门的发展。经济特区的发展又进一步带动了周边地区非国有部门的成长。另外,由于实行对外开放,许多外国投资和技术被吸引到中国,这使非国有企业有机会进入到国际市场,利用国际资源。对于那些原材料来自海外而产品面向国际市场的企业来说,这有利于它们摆脱现有的计划经济体制的约束,成为市场导向型企业。

第五,价格双轨制作为非国有部门快速成长的一个必要条件,它实际上是M型组织形式下的产物。价格双轨制是针对国有部门而言的,但是对非国有部门而言,价格双轨制为它们提供了一个购买生产原料和销售产品的合法市场。另外,在价格双轨制下,非国有部门只是面对市场均衡价格这一种价格,市场竞争会促使非国有部门不断提高生产效率,并在此基础上实现快速扩张。因此,价格双轨制是非国有部门快速成长的一个必要条件。但是应当看到的是,价格双轨制并不是一种全新的改革措施,它实际上可以追溯到改革开放以前。而这一制度在经济中的大范围普及与M型组织的特征以及非国有部门的出现密切相关。事实上在1958~1970年的行政性分权期间,在地方政府的支持下涌现了一大批小型非国有企业。由于这些企业是计划外的,那么为了它们的生存,就不得不容忍存在一种计划价格与市场价格并存的双轨价格。“文化大革命”期间,随着计划体制的瘫痪,许多国有企业的投入品不能从计划中得到保障,这促使地区之间、企业之间的横向协作,包括半合法的黑市和易货交易开始在国有部门中发展起来。而20世纪80年代的价格双轨制只不过是将已经存在的时间公开化和合法化,使其范围扩大而已。

第三节 激进式转型方式与转型性危机

前苏联、东欧国家的经济转型都经历了严重的经济衰退,那么为什么前苏联、东欧国家没能像中国那样通过实行价格双轨制来实现产出的增长,又应当如何解释前苏联、东欧国家的产出下降以及在此之后所出现的恢复性增长呢?本节将对此做出解答。

一、前苏联、东欧国家局部价格自由化的困境

在1988年,前苏联实行了与中国的价格双轨制相类似的局部改革方案,政府在产品的生产和销售方面赋予企业更大的自主权,并允许工人向企业租借资本或组建私有性质的合作社。类似的准私有企业迅速增加,到1990年底其就业量已经占到全社会的5%。当然,与此同时,政府依然拥有几乎所有企业的所有权,并且继续通过国家命令向这些企业下达生产计划。这种局部改革方案并没有取得成功,在1991年中期,几乎前苏联的所有经济部门都出现了产量下降,25%的企业没有完成计划任务,整个经济到达崩溃的边缘。那么,为什么前苏联的局部自由化改革没有取得成功呢?墨菲、施莱佛和维施尼(Kevin Murphy,Andrei Shleifer and Robert Vishny)在《向市场经济的转轨:局部改革的困境》一文中,通过建立了一个简洁的“投入品供给流失”模型对此进行了详细的分析。[16]

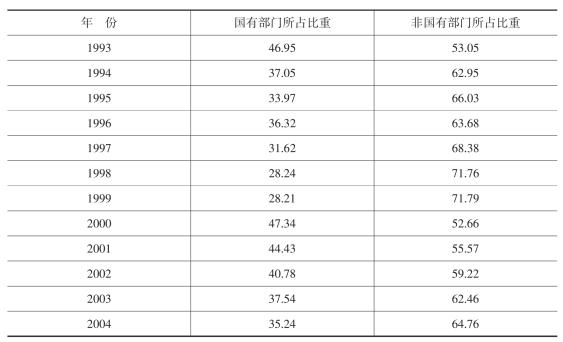

假定对于一种投入——木材来说,有两种用途:建筑房屋或者建造货车车厢。这样经济中就存在着三个部门:生产木材的部门、建造货车车厢的部门和建筑房屋的部门。如图6.10所示,左图表示生产木材的部门的总供给曲线S和总需求曲线D,在计划体制下,该部门将以低于市场出清价格的价格P分别向建造货车车厢的部门(b)提供Qb单位的木材,向建筑房屋的部门(h)提供Qh单位的木材。中图反映了b部门的需求曲线Db,右图反映了h部门的需求曲线Dh。假定改革前的初始配给是有效率的,即b部门和h部门为完成其生产任务愿意向生产木材的部门所支付的最后一单位木材价格均为P*,且在P*价格下b、h两部门的总需求之和恰好等于生产木材的部门在P价格下的总供给。

图6.10 有效初始配给下的投入品供给流失

当实行局部改革以后,假定赋予h部门更大的自主权,允许其通过市场谈判定价。在这种情况下,由于h部门可以以略高于P的任何价格购进所需木材,这样其对木材的需求将增加到Qh+Δ,而由此所带来的消费者剩余的改善则应当是三角形C的面积。相应地,由于b部门依然受到严格的价格控制,它只能以价格P来购买木材,因而在总的木材供给量Qb+ Qh保持不变的情况下,b部门只能得到Qb-Δ数量的木材,而由此产生的消费者剩余的损失为三角形A与矩形B的面积之和。注意到B面积略大于C面积+ E面积,这样实行局部改革之后总的社会福利损失则略大于三角形A与E的面积之和。造成这种福利损失的原因在于,我们假定在改革之初的资源配置是有效率的,即b部门和h部门愿意向生产木材的部门所支付的最后一单位木材价格是相同的,但是局部改革的结果却是b部门愿意向生产木材的部门所支付的最后一单位木材价格远远高于h部门,而这样的配置显然是无效率的。可见在这种情况下,局部改革使得投入品由高边际效用的部门向低边际效用的部门流失,从而减少了社会总福利。

根据需求的弹性公式 ![]() 不难看出,h部门的需求弹性系数越大,b部门的需求弹性系数越小,那么三角形A与E的面积之和就越大。换句话说,在非国有部门对投入品的需求弹性越大,或者国有部门对特定投入品的需求弹性越小的情况下,局部改革造成的社会总福利的损失就越大。但是不幸的是,墨菲等人指出,这恰恰是现实中的实际情况。原因在于:第一,非国有企业能够进入的部门大多是需要较少资本和与其互补的投入品的行业。第二,非国有企业总是喜欢进入那些原料比较短缺的行业,因为这可以更大地发挥其在定价方面的优势。因此,那些对投入品需求弹性比较大的行业往往对非国有企业更具有吸引力。相反,对那些国有经济部门来说,由于它们拥有较多的固定资产,并需要配合众多的互补性投入,因而一旦购入这些资产,对其他互补性投入的需求弹性就会很小。可见,正是国有部门与非国有部门之间存在的这种弹性差别导致了局部改革以后资源配置的无效率状态。

不难看出,h部门的需求弹性系数越大,b部门的需求弹性系数越小,那么三角形A与E的面积之和就越大。换句话说,在非国有部门对投入品的需求弹性越大,或者国有部门对特定投入品的需求弹性越小的情况下,局部改革造成的社会总福利的损失就越大。但是不幸的是,墨菲等人指出,这恰恰是现实中的实际情况。原因在于:第一,非国有企业能够进入的部门大多是需要较少资本和与其互补的投入品的行业。第二,非国有企业总是喜欢进入那些原料比较短缺的行业,因为这可以更大地发挥其在定价方面的优势。因此,那些对投入品需求弹性比较大的行业往往对非国有企业更具有吸引力。相反,对那些国有经济部门来说,由于它们拥有较多的固定资产,并需要配合众多的互补性投入,因而一旦购入这些资产,对其他互补性投入的需求弹性就会很小。可见,正是国有部门与非国有部门之间存在的这种弹性差别导致了局部改革以后资源配置的无效率状态。

基于现实中非国有部门对投入品的需求弹性比较大,国有部门对特定投入品的需求弹性比较小的现实情况,墨菲等人还论证了在初始配置无效率的情况下,局部改革依然会降低社会总福利。如图6.11所示,在初始配给无效率的情况下,b部门为了完成计划产量愿意向生产木材的部门支付的最后一单位木材的价格要低于h部门,在这种情况下,b部门可以在P价格下得到它所需的所有木材,而相应地h部门则只能得到剩余的木材供给。当实行局部改革,赋予h部门更大的自主权之后,由于h部门可以以略高于P的任何价格购进所需木材,因此最终的结果将是h部门以略高于P的价格购入它所需要的所有木材,因而其需求量变为Qh+Δ,相应地其增加的消费者剩余等于三角形A的面积。而b部门只能获得Qb-Δ数量的木材,因而其减少的消费者剩余等于三角形B的面积。根据弹性分析,在需求量变动的数量相同的情况下,弹性系数越大的部门其价格变动越小,因而三角形A的面积要小于B的面积,这说明局部改革依然会降低社会总福利。

那么,为什么中国的价格双轨制能够取得成功呢?墨菲等人指出,原因在于中国政府通过采取有配额约束的价格双轨制控制住了投入品供给流失,以计划配额的形式保证了国有企业仍然可以按计划价格来得到投入品供给,并只允许企业将超过国家计划配额以外的那部分产出卖给非国有部门。如图6.12所示,在存在计划配额的情况下,生产木材的部门必须优先以价格P向b部门提供其所需要的木材,然后再生产出更多的木材来满足市场上h部门的需求。这样对于生产木材的部门来说,其最优方案是用边际成本较低的木材去优先满足b部门的需求,因为这样可以把计划价格与边际成本之间的差距减小到最低,从而最大限度地避免生产者剩余的损失。在这种情况下,b部门可以一如既往地获得它所需要的木材,因而其产出并没有受到任何影响,因而其消费者剩余并没有发生变化,等于三角形B的面积。而h部门所得到的木材仅仅是总供给减去配额之后的差额,即S - Qb,由于这部分木材采取市场定价,因而当供求均衡后,市场价格将停留在高于计划价格P的某个水平上。因此h部门的消费者剩余将比图6.11情况下略有减少,此处表现为三角形C的面积。需要注意的是,由于S - Qb数量的木材是生产木材部门多生产出来的,因而此时的社会总福利只有减去三角形C的面积后才能与图6.11进行比较,即此时的社会总福利增加为B - C,显然C < A,而A < B,因此B > C。这也就是说,与无效初始配给下所发生的投入品供给流失相比,配额的存在避免了投入品从愿意为其支付较高价格的部门向愿意为其支付较低价格的部门的流失,从而实现了福利改进。可见,能否实现对国有部门的价格控制是局部改革能否成功的关键,而前苏联虽然名义上保留了对国有部门的调整配额,但由于在这个过程中中央政府和前苏联共产党控制能力的削弱,制约国有部门履行计划配额的能力实际上却大大地放松了,这使得前苏联没能控制住投入品的供给流失。

图6.11 无效初始配给下的投入品供给流失

图6.12 配额约束下的福利改进

二、大爆炸式价格自由化与转型性危机

前苏联、东欧国家的经济转型都是在经历了严重的经济衰退之后才逐渐走向复苏的,这使其经济增长表现出一个明显的U型态势。那么,应当如何从理论上来对这种现象加以阐释呢?布兰查德(Olivier Blanchard)认为,这是由于大爆炸式自由化所引致的对原有经济关系的破坏造成的。[17]

布兰查德认为,在前苏联、东欧中央计划经济中,各企业之间的分工非常明确并且是高度专业化的。对于一个企业来说,在所有能够为其提供原料投入的企业中,它仅仅从与之相匹配的那个企业购买原料投入,在所有能够购买他的产品的企业中,它仅仅向与之相匹配的那个企业出售产品。经济转型为这些国家中那些可以提供原料投入的企业提供了一个在能够购买他的产品的买主之间进行选择的机会。实行大爆炸式自由化改革之后,与国有企业不同的是,非国有企业可以在购买原料投入和销售产品方面可以自由定价。但是由于产品的买者和卖者之间存在着信息不对称,国有企业并不知道在购买原料投入方面与其竞争的那些非国有企业的出价,因而国有企业不能够提供一个更有竞争力的价格,从而防止为其提供原料投入的生产者将原料投入卖给其他非国有企业,这带来了生产链条的破坏,从而造成了产出的急剧下降。

假定一家国有企业在生产中需要两种投入品,每种投入品分别由不同的企业提供。设生产函数是里昂惕夫式的,即两种投入品之间保持固定的比例。并且,只有在两种投入品都得到满足的情况下,生产才能正常进行,设此时的产出为1,否则生产就将停顿,产出为0。其产量q可以表示为:

![]()

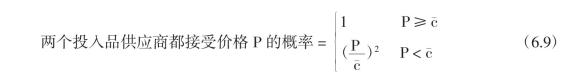

由于每种投入品都可以用作他途,使供应商得到净收益c,因而对其供应商来说投入品的保留价格为c,c∈[0,c]。可以把c看作是非国有企业的产出。[18]应当说明的是,虽然c的分布是已知的,但是c的实现却仅仅是投入品生产者的私人信息,因而投入品的供应商是否愿意为国有企业提供投入品具有不确定性,换句话说,在这方面国有企业和投入品供应商之间的信息是不确定的,在他向投入品供应商支付价格P后(不妨假定他向两个投入品供应商支付相同的价格),是否愿意向该国有企业提供产品由投入品供应商自己决定。

毫无疑问,只有国有企业支付的价格大于每个投入品供应商的保留价格,即P > c时,其生产才能正常进行。而:

此时国有企业的利润为(1-2P),则该厂商的期望利润等于两个投入品供应商都接受国有企业支付价格的概率与其生产利润的乘积,即:

其利润最大化需要满足的条件是:

![]()

这说明,为了实现利润的最大化,国有企业的支付价格永远不会超过投入品供应商保留价格的最大值c-,并且当保留价格的最大值超过![]() 时,国有企业只能支付

时,国有企业只能支付![]() 。

。

现在来进一步考察c-,由于在经济转型前投入品供应商所面临的市场机会比较少,因而c-的数值比较低,小于![]() ,此时国有企业的生产能够正常进行。但是在转型过程中,随着市场化程度的不断加深,投入品供应商会面临更多的市场机会,这样c-的值将会逐渐增大,直至超过

,此时国有企业的生产能够正常进行。但是在转型过程中,随着市场化程度的不断加深,投入品供应商会面临更多的市场机会,这样c-的值将会逐渐增大,直至超过![]() ,此时国有企业正常生产的可能性急剧下降至

,此时国有企业正常生产的可能性急剧下降至![]() 。例如,当

。例如,当![]() 时,国有企业开工率为

时,国有企业开工率为![]() ,而当c- = 1时,国有企业开工率仅为

,而当c- = 1时,国有企业开工率仅为![]() 。

。

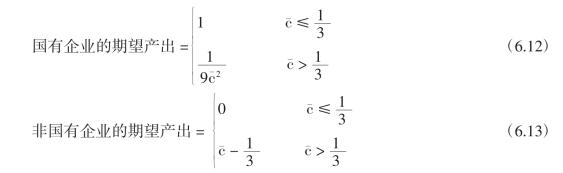

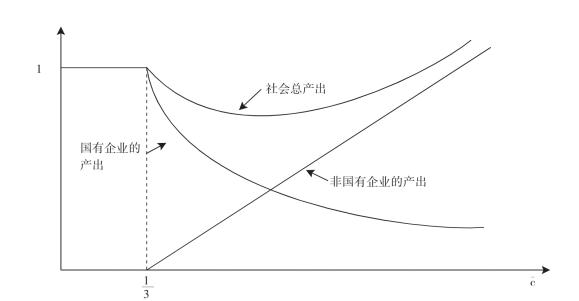

现在来考察社会总产出。毫无疑问,社会总产出应该等于国有企业的产出加上非国有企业的产出。其中,国有企业的产出为他开工后的产量1乘以他的开工概率。对非国有企业,期望其产出等于对2c的预期,其条件是,至少有一个c-要大于![]() ,所以:

,所以:

式(6.12)+式(6.13)即为社会总产出,如图6.13所示:国有企业的产出在![]() 之后开始急剧下降,虽然与此同时非国有企业的产出开始增加,但是只 有当c-增加到足够大之后,非国有企业的产出增长才能够抵消国有企业的产出下降,从而使社会总产出呈现正增长。

之后开始急剧下降,虽然与此同时非国有企业的产出开始增加,但是只 有当c-增加到足够大之后,非国有企业的产出增长才能够抵消国有企业的产出下降,从而使社会总产出呈现正增长。

可以很容易地将布兰查德模型扩展到n个投入品供应商的情形。n越大,国有企业的产出下降就会越剧烈,相应地社会总产出的下降幅度就会越大。[19]前面提到的墨菲等人的“投入品供给流失”模型认为,当对国有企业采取价格控制的时候,非国有企业的出现会导致社会总产出的下降。而布兰查德的分析则进一步说明,即使国有企业能够自主决定价格,那么经济转型对生产链条造成的破坏也同样会造成社会经济产出的下降,因此在激进式经济转型方式下,转型初期的产量下降不可避免。这实际上是在经济转型过程中,由于体制转变所造成的深层次的制度缺失或制度混乱的反映。

图6.13 转型过程中的社会总产出

三、私有化的方式与前苏联、东欧国家的经济复苏

前苏联、东欧国家在转型初期都经历了严重的经济衰退,然而在经济逐渐复苏的过程中却出现了严重的分化,埃里克·伯格洛夫、帕特里克·伯尔顿(Erik Berglöf and Patrick Bolton)发现,一道越来越大、越来越深的鸿沟横亘在转型国家面前:一些国家实现了经济起飞,另外一些国家则陷入了制度落后、宏观经济不稳定的恶性循环。[20]那么,是什么原因导致前苏联、东欧国家在经济复苏阶段的表现会如此不同呢?从布兰查德模型可以看出,前苏联、东欧国家在经济转型过程中宏观经济绩效的改善有赖于非国有企业的成长:如果非国有企业的绩效能够较快得到改善,那么转型国家的经济增长就会在经历转型性危机后迅速回升,表现为J型曲线态势——稍微下滑后很快就恢复增长;而如果非国有企业的绩效长期得不到改善,那么转型国家就会长期处于转型性危机当中,其经济增长表现为L型曲线态势——急剧下滑后陷入长期停滞,而后才恢复一点增长。可见,在经济转型过程中非国有经济企业的进入会对前苏联、东欧国家的经济复苏产生关键的影响。在前苏联、东欧国家,非国有部门的进入是通过产权改革实现的,我们的分析将表明,正是由于前苏联、东欧国家采取了不同的私有化方式,造成了非国有企业绩效的差异,从而导致了前苏、东欧国家在经济复苏阶段的不同表现。

在第四章中,我们已经对转型国家产权改革的效果进行了分析,指出东欧国家的产权改革主要是通过采取公开出售的方式实现的,并且优先选择出售给外国资本。因而东欧国家实际上主要是通过引入外资企业来实现非国有经济的进入的。由于外资企业拥有雄厚的资本、先进的生产和管理技术,并有着独立于东道国之外的生产链条,因而随着外国企业的不断进入,东欧国家在相对较短的时间内结束了经济衰退,走上了经济复苏之路。

而俄罗斯的私有化实际上只是在本国国内所进行的一次财富再分配。布兹加林、拉达耶夫认为,“这种私有化带来的通常不是古典的私有制的发展,甚至也不是一系列发达国家所特有的、经过某种社会修订的现代私有制的发展,而是带来具有官僚集团的内涵并只在形式上是私人的所有制的发展。”[21]事实上正是如此,俄罗斯的私有化所带来的只是企业法律组织形式的改变,它使俄罗斯由原计划经济体制下国家对经济的高度垄断转变为现在私人官僚资本的高度垄断,而实际上并没有改善原中央计划经济中的企业管理人员面临的扭曲的激励机制。所以,至今还有许多俄罗斯经济学家认为俄罗斯的市场经济是“扭曲”的市场经济,甚至是“假市场经济”。在这种情况下,企业的管理者并不是着眼于重组私有化企业、增加投资、提高企业的经营效率,而是热衷于通过各种手段掠夺公司财产,侵犯投资者的权益。可见,俄罗斯的私有化并没有形成真正的有效率的非国有企业,随着原来计划经济体制下生产链条的断裂,俄罗斯的工业劳动生产率甚至比经济转型前的情况更差。俄罗斯学者Л.勃良赫曼、М.克罗托夫在《改革维度的全球化与产业政策》一文中指出,与美国相比,俄罗斯的工业劳动生产率在20世纪90年代初大概相当于美国的30%,而到20世纪90年代末,已经下降到只相当于美国的19%。在高技术部门,俄罗斯的劳动生产率甚至只相当于美国的3%~5%。[22]而且更重要的是,由于俄罗斯的经济转型采取的是“华盛顿共识”指导下的“休克疗法”,因而在进行体制转变的同时就立即实施进出口贸易的自由化,全面对外开放市场,这使得外国商品大量涌入,其结果,在国外产品大举进入国内市场的冲击下,国内原本有望在近期内经过改造提高竞争力的产业也随之迅速濒临崩溃,从而使企业绩效进一步恶化。正因为如此,俄罗斯并没有像东欧国家那样在较短的时间内就迎来经济的复苏,而是长期陷入了一种非效率制度结构状态,直到20世纪末才在国际原油价格上涨的有利条件下逐步摆脱了近十年的经济危机的困扰。

第四节 转型国家实现经济增长的方式及其可持续性评析

时至今日,转型国家都取得了较好的经济表现,显示出较为强劲的增长势头。中国和前苏联、东欧等国家正因其经济具有高资本回报率而被国际资本竞相追逐,从而成为拉动世界经济增长的一个新的增长点。本节首先来分析转型国家经济增长的源泉,然后基于经济增长的可持续性角度来对转型国家经济增长方式加以评析。

一、俄罗斯的资源依赖型经济增长方式及其可持续性评析

在经济转型前,俄罗斯继承了前苏联严重扭曲的产业结构,与燃料和能源(电能和热能)开采和生产及其运输、分配和使用等相关的产业体系,一直在国民经济中占据着最重要的地位。从出口额来看,20世纪80年代,燃料动力资源占前苏联出口总额的比重始终在40%~52%之间波动,其中1984年高达55%。从出口收入来看,燃料动力资源在前苏联出口外汇收入总额中所占的比重1984年达到了55%,为历年最高。出口总收入中石油出口的比重1980年为36.4%,1985年为38.8%,1987年为33.5%。从投资结构来看,从1970~1986年,前苏联对石油和天然气工业投资的增长速度要比整个工业和国民经济的投资高出2~4倍。[23]这种严重扭曲的产业结构使前苏联的经济增长严重依赖于自然资源的大量出口,相应地,其经济增长方式也表现出资源依赖型的特征。资源依赖型经济增长方式使前苏联经济长期受制于国际市场相关资源的价格波动。事实上前苏联自20世纪80年代以来的经济衰退乃至最后解体都与国际原油市场价格的持续走低有很大关系(见图6.14)。

图6.14 国际市场原油价格(单位:美元/桶)

自1992年进行经济转型以来,俄罗斯陷入到严重的转型性危机之中,工农业生产连年大幅度下降,其受破坏程度远远超过了两次世界大战对前苏联工业生产的破坏,甚至也超过了1929~1933年大危机对西方国家经济的破坏。投资尤其是生产性投资大幅度减少,建筑安装工程量不断降低,固定资产严重损耗,外国投资少,国内资金却大量外流。在外债方面,俄罗斯继承了前苏联914亿美元的债务,1992~1997年间又借外债321亿美元,到1998年底,俄罗斯外债总额上升到1508亿美元,按1998年卢布对美元的平均汇率计算,外债总额已占GDP的55%。如果再加上700亿美元的内债,俄罗斯的内外债总额几乎占GDP的65%,还债支出占整个预算支出的34%,已经超过国际公认的内债不超过GDP的21%,外债不超过GDP的25%的警戒线。[24]由于经济转型并没有使俄罗斯建立起真正的市场经济,因而前苏联时期高度扭曲的产业结构并没有得到改变。对于20世纪90年代以来的俄罗斯来说,矿产资源占出口总额的比重始终稳定在42%~48%之间,2000年这一比重更是高达53.8%,其中燃料动力资源占了近52%。[25]在这种情况下,俄罗斯的经济增长更加依赖于自然资源的大量出口,而1999年开始国际市场原油价格的不断走高(见图6.14),则为俄罗斯走出危机提供了难得的机遇。时至今日,俄罗斯经济增长的27%是由石油和天然气等能源的出口获得的,而包括能源在内的原材料行业占到俄罗斯GDP的70%以上。俄罗斯外汇收入的约60%来自能源出口。[26]许多经济学家在预测俄罗斯经济增长时,都不约而同地把石油因素列为重要的参考变量加以考量。

一方面,不可否认,在国际市场原油价格不断升高的条件下,资源依赖型经济增长方式确实在俄罗斯走出危机、提高国际影响力方面发挥了重要的作用。俄罗斯著名经济学家阿甘别吉扬指出,俄罗斯经济增长的70%是靠外部因素保证的。并且,在俄罗斯的出口构成中80%为原材料,其中石油和石油产品占38%,天然气占18%,有色和黑色金属占15%。出口对俄罗斯GDP增长的贡献度,2000年为50%(GDP的9%增幅中有4.5%是靠出口拉动的),2001年为30%(GDP的5%增幅中有1.5%~2%是靠出口拉动的),2002年为50% (GDP的4.1%增幅中有2%是靠出口拉动的),2003年和2004年分别高达75% 和70%。[27]但是应当看到的是,这种资源依赖型经济增长方式是以自然资源的大量消耗为代价的。虽然俄罗斯具有丰富的自然资源,是全世界少有的能够能源和原材料方面完全自给自足的国家,但是这些自然资源往往是不可再生的,这使得从长期来看,俄罗斯资源依赖型经济增长方式是不可持续的(见表6.7)。

另一方面,这种资源依赖型经济增长方式会在以下两个方面影响到俄罗斯的国际竞争力,从而使其经济增长具有不可持续性。第一,产业关联效应弱。一个产业部门的发展可以通过后向关联即因该产业部门在生产过程中从其他产业部门获得投入品所形成的产业关联,以及前向关联即因该产业部门生产的产品在其他产业部门中的利用而形成产业关联来促进相关产业部门的发展。对于资源依赖型经济增长方式来说,一方面由于占国民经济很大比重的初级产品、原材料等产业部门的后向关联效应本来就比较弱,另一方面由于相关产品大量出口又会导致该产业部门与其他产业部门的关联度比较低,因而难以带动整个国民经济的持续、健康发展。第二,在国际贸易中处于劣势。近年来,在俄罗斯的出口结构中,低附加值的原料和半成品占到出口商品的80%以上。原料和半成品部门占商品生产部门的比重达到58%~60%,而资源出口从国外换回的主要是消费品,在消费品总额中进口商品的比重超过63%。[28]这样,一方面是出口低附加值产品造成的损失,另一方面是进口高附加值商品带来的损失,其结果,大大削弱了俄罗斯的国际竞争力,使俄罗斯在世界贸易中所占的比重急剧下降,由1990年的2.1%降至2002年的0.7%。[29]

表6.7 俄罗斯主要自然资源储量及其开发利用水平

资料来源:转引自郭连成:《俄罗斯经济转轨与转轨时期经济论》,北京:商务印书馆,2005年版,第551页。

总之,资源依赖型经济增长方式并不能给俄罗斯带来持久的经济增长,为此,俄罗斯必须尽快转变经济增长方式,改变当前不合理的产业结构。如果考虑到俄罗斯目前仍具有的许多优势,如幅员辽阔,国内市场容量大;自然资源丰富,能够满足国内对原材料、燃料和能源的需求;具有发达的科学技术潜力和工业潜力;科研实力雄厚,研发能力强,有可能开发出能够参与世界市场竞争的产品;拥有相当规模的闲置生产能力,能以较少的成本增加生产;具有出口高附加值产品的潜力和能力;劳动力价格较低但技能水平较高;居民受教育程度高,等等。[30]俄罗斯是能够在一定时期内实现经济的可持续增长的。

二、中国的低端加工型经济增长方式及其可持续性评析

从本章第二节的分析中已经看到,中国自1978年以来的经济增长既得益于价格双轨制的价格自由化方式,更得益于非国有经济部门的持续进入。在这里,我们进一步来对中国实现经济增长的方式及其可持续性加以分析。

中国经济增长的实现首先在于抓住了产业结构在国际间重新整合的契机。20世纪末的最后二三十年间,世界经济的发展表现出两个根本性的变化。一个变化是世界经济重新走向全球化。从经济史来看,早在19世纪,随着在英国爆发的工业革命开始向欧洲大陆甚至非洲传播,世界经济的发展已经表现出全球化的趋势。但两次世界大战以及之后形成的东西方阵营全球割据的冷战格局一度使这一进程被中断。直到20世纪70年代中期以来,随着布雷顿森林体系的崩溃,西方各国普遍开始放松对经济的管制,世界经济的一体化又获得了新的发展。在经济全球化的趋势下,经济的发展打破了民族国家疆域的限制,生产要素在全球范围内重新整合,从而形成了世界范围内的产业分工。另一个变化是20世纪下半叶以来发生的以计算机为基础的信息技术革命,使得高信息化、高科技化和高服务化成为世界范围内新一轮产业结构调整的主导。西方发达国家在20世纪80年代后加速发展微电子工业、生物工程、光纤通信、激光技术、新材料、新能源、宇航和海洋开发等高技术产业后,进一步将一批劳动密集型、资本密集型甚至一些技术滞后的技术密集型产业转向新兴工业国家,从而在实现本国产业结构调整与升级的同时,促进产业的国际转移。中国经济的发展恰恰得益于承接了发达国家的产业转移,从而日益深入地参与全球产业分工体系,并对世界产业发展做出巨大的贡献。据世界银行专家估计,2002年中国经济增长对全球经济增长的贡献达15.7%,仅次于美国,居世界第二位。[31]

其次,中国经济增长的实现在于发挥了自身的比较优势。西方发达国家向发展中国家转移产业,并不是简单的产业搬家。产业转移的依托是产业分解和产业融合。即发达国家通常是将产业链进行分解,然后采取直接投资、生产外包、设备供应等形式把一部分生产环节转移到发展中国家,以实现国际间的生产分工和资源配置。因而拥有丰富劳动力资源的中国就成为承接这些产业转移的理想地区。正因为如此,20世纪80年代以来,随着发达国家加工制造业技术向中国的大规模转移和扩散,我国企业尤其是非国有企业通过承接西方国家的直接投资、生产外包订单以及设备供应等形式,迅速提高了生产能力,从而带动了经济增长。

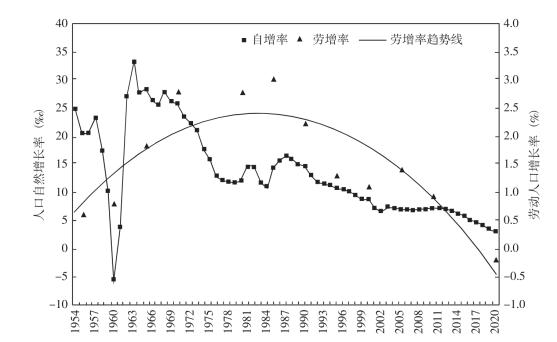

但是应当看到的是,在这一轮的产业结构调整中,少数西方发达国家仍然占据着主导地位,其国内的企业主要处于产业分工的上游,掌握着先进的生产技术。虽然这些企业所开发的产品前期投资巨大,但一旦产品被开发出来,在相当长一段时间内没有替代品,产品附加值较高。而包括中国在内的大部分发展中国家的企业一般不具备产品技术开发所需要的雄厚实力,只能将发达国家已经很成熟的产品拿出来进行改造,利用本国劳动力廉价的优势对产品的生产流程进行优化重组以降低生产成本,因而其国内企业往往处于产业分工的下游。这些企业的产品由于技术成熟,替代品较多,因而竞争激烈,产品附加值低。因此,虽然在国际产业竞争和产业分工的条件下,中国劳动力资源丰富的国情决定了中国在中低档产品生产以及加工制造业的中低端生产环节(特别是组装)上的低成本、低价格,是中国产业参与国际分工和国际竞争的一个很大优势。但是在这种低端加工型经济增长方式下,中国的出口结构会同俄罗斯一样,因出口低附加值产品、进口高附加值商品而不断恶化,从而影响到其国际竞争力。而且更重要的是,这种低端加工型经济增长方式成功的关键在于,是否具有丰富的劳动力资源。而在这方面,中国虽然在转型的初期存在着人口红利,即因人口结构具有劳动年龄人口的数量持续增加,比重不断上升,而人口抚养比相应下降的特征,一方面保障了经济增长过程中劳动力的充分供给,另一方面提高了资本积累率。这种人口红利在中国的经济转型的过程中,通过资源配置的改革得以释放,并进一步在中国参与经济全球化的过程中得以体现,从而延缓了资本报酬递减的趋势,为经济增长提供了额外的源泉。[32]但是从图6.15可以看到,中国的人口自然增长率从20世纪60年代中期开始持续下降之后,劳动年龄人口的增长率从80年代也开始了下降的过程,并且在21世纪以来下降速度明显加快,预计在2017年左右将停止增长。人口转变新阶段的到来,必然会对劳动力价格产生重大影响,从而使中国的低端加工型经济增长方式变得不可持续。因此,尽快转变经济增长方式,解决经济增长和发展过程中长期积累的问题,对于保持中国经济增长可持续性具有至关重要的意义。

图6.15 人口转变及其所引致的劳动年龄人口变化

资料来源:转引自蔡昉:《中国经济面临的转折及其对发展和改革的挑战》,《中国社会科学》,2007年第3期。

在这里应当澄清的是,中国发挥的比较优势究其实质并不是比较资源禀赋优势而是比较生产率优势。中国是世界上人口最多的国家,拥有丰富的劳动力资源和低廉的劳动力价格,这无疑是中国实现经济增长的关键因素。对此,林毅夫等人认为,中国取得经济奇迹的关键,就在于放弃了不符合中国资源禀赋比较优势的资本密集型的重工业优先发展战略,转而发展符合中国资源禀赋比较优势的劳动密集型产业。而实行与资源禀赋结构相符合的比较优势发展战略,也正是中国经济转型经验的普遍意义。[33]对中国乃至前苏联、东欧国家来说,无论是在转型期间,还是在转型完成并建立起比较成熟的市场经济体制之后,都应该奉行与其资源禀赋结构相适应的比较优势发展战略,尊重市场的力量,惟其如此,国民经济才能够以可持续的潜在最高速度增长。[34]

但是,这种由要素禀赋结构决定的比较优势,仅仅只是由于要素的相对稀缺程度不同而造成的要素相对价格即生产成本上的比较优势,而这种成本上的比较优势所能决定的只是产业转移在国际间的投向,却并不能够决定进行产业转移的究竟是劳动密集型产业还是资本密集型产业。因为,在假设生产率相同的前提下,即使是资本密集型产业——只要在其生产过程中还需要有劳动力的参与,那么将生产活动转移至劳动力成本相对较低的国家或地区进行生产都可以提高利润率水平。可见,仅仅从资源禀赋结构上来确定比较优势,并没有找到决定中国经济增长的关键原因。其实,英国古典经济学家李嘉图在提出比较优势理论的同时,就已经指出,国家间生产率的差异是构成国际专业化的基础。而他对国家间比较优势的比较也是通过建立在实际生产率基础之上的生产成本的比较来展开分析的,并且得出结论,即使是一个国家在所有产品的生产上都占有优势,而另一个国家在所有产品的生产上都占有劣势的情况下,在所有产品的生产上都占优势的国家也不必生产所有的产品来出口,而只需生产自己的国内优势最大的产品以便出口;相应地,在所有产品的生产上都占劣势的国家也可以选择与其他国家相比劣势较小的产品以供出口,此时贸易对交换双方仍然有利。[35]而直到20世纪初才由赫克歇尔(E. Heckscher)和俄林(B. Ohlin)在主观效用价值论的基础上,将生产成本的差异归结为生产要素的相对稀缺程度,从而使国际专业化分工建立在比较要素禀赋优势而不是比较生产率优势基础之上。但是我们可以看到,随着国际专业化分工的基础从客观劳动价值论向主管效用价值论的转变,在李嘉图理论中原来决定着国际间商品运动方向的国际间技术水平的差异,现在却变成了反而受商品运动的影响——因为商品运动中的每一点变化都改变了生产要素的相对价格,而生产要素的相对价格决定相应的技术选择。这使得其中又隐含着另一个循环论证,对此,萨米尔·阿明(Samir Amin)指出,每个国家应在它具有最大利益的领域里实行专业化,它之所以知道这一点,是因为它在这个特定的生产部门投入了大量生产要素。[36]可见,将国际专业化分工建立在主观效用价值论的基础之上完全违背了李嘉图的本意,正像萨米尔·阿明所说,放弃客观价值论就改变了比较利益理论的本质,因为“利益”不再具有任何意义:它并不先验地包含在客观现实之中。而我们则被束缚在一切主观主义的传统经济学的基本同义反复之中:交换给双方带来了“利益”,因为进行了交换。但是这种“理论”是完全无用的。它阻碍我们了解历史,因为它不谈生产力的初始水平和发展的力量。[37]

因此,比较优势的真正含义并不是比较资源禀赋优势,而是比较生产率优势,而如果把中国经济增长的原因归结为是由于采取了与其资源禀赋结构相符合的比较优势战略的话,那么这只是因为中国的比较资源禀赋优势恰恰是与提高劳动生产率关系最为密切的丰富的劳动力资源,因而中国可以在此基础上利用全球产业结构调整的机遇承接到西方发达国家的产业转移,并由此进一步促进了中国经济生产效率的普遍提高,从而实际上是以比较生产率优势加入到全球产业分工之中,取得经济增长的。换句话说,中国之所以能够取得经济增长,其原因就在于中国的比较生产率优势恰好是建立在比较资源禀赋优势基础之上的。由此可以稍作引申,与中国相区别的是,俄罗斯的比较资源禀赋优势并不在于丰富的劳动力资源,而在于丰富的能源和矿产资源。因而,俄罗斯要想实现经济的可持续增长,仅仅靠发展与其要素禀赋结构相符合的能源和原材料出口行业是不够的,这只能使俄罗斯继续滞留在全球产业链的末端。而只有找到其在生产率方面的比较优势,才能够顺应国际专业化分工的需要,从而实现经济的可持续增长。

三、东欧国家的依附性经济增长方式及其可持续性评析

本章第三节的分析已经说明,东欧国家经济的迅速复苏的原因在于他们在私有化的过程中引入外国资本从而改善了企业绩效。据此,许多经济学家认为东欧的经济转型是比较符合新古典经济转型理论的。但是波兹南斯基在对东欧国家的私有化进行广泛的研究之后发现,外国资本是有选择性的,他们往往看好那些基础设施比较好、地理环境比较优越、发展潜力比较大、容易带来经济效益的企业,因而这种私有化方式使最优质的国有资产落到了国外资本的手中,而其余的国有资产则通过无偿分配和内部购买等方式分给了国内所有者。其结果,在大多数东欧国家中,外国投资者接收东欧国家的绝大多数固定资产,形成了以外国资本占主导地位的所有制结构。

在波兰,私有化的进展速度从一开始就比较快,就工业来讲,多管齐下地向外国人出卖国有资产到1997年就已经使波兰的所有制结构发生了变化。到1999年年末,在波兰工业的固定资本中外国人所拥有的份额已经占到总数的40%,而到2000年时,这一比重又进一步攀升到了50%。而就银行业来说,起初因为按照法律规定,外国人不得参与银行业的私有化活动,因而国有资产向外国人拍卖的进展速度要比工业部门慢一些,直到1997年,在银行业中有外国控制的资产比重还不到总量的20%,但到了1999年,银行业中受外国控制的比重已经达到了总量的56%,而按自有资本数量衡量,这一比重则已高达65%。在2001年,这一比重又上升到了75%。

在匈牙利,其银行业早在1999年,就在很大程度上通过直接向外国人拍卖的方式,使得外国人手中积累的银行业资产就达到了总数的70%,而且其中几乎全部是盈利的部门。而工业部门也是通过国家的对外拍卖而很快就几乎全部变成了外国人的财产,1999年,外国资本所占的比重大约在75%左右,为东欧国家中外资所占份额最高的国家,而且外国控股的资本集中于经营状况最佳的企业。

而这种外资占主导地位的所有制结构在捷克、保加利亚、罗马尼亚、阿尔巴尼亚、前苏联的所有波罗的海国家以及哈萨克斯坦、克罗地亚、波斯尼亚、塞尔维亚以及马其顿等国家,都广泛存在(见表4.6)。[38]

波兹南斯基的发现与本章前面所提到的伯格洛夫和伯尔顿在研究转型国家的大分化时所提供的经验事实是一致的。伯格洛夫和伯尔顿在同篇文章中指出,走在前列的国家一个共同的特征就是具有较为相似的金融体系,银行——很大一部分为外资所有——在其中发挥着主导作用。[39]对于这种在外国资本占主导地位的所有制结构下的经济增长的持续性的分析需要从理论和现实两个方面来分析。

从理论上来说,在生产资源的流动不存在任何障碍的情况下,外国资本占主导地位的所有制结构下的经济增长是具有可持续性的,从这个意义上来说,由于在欧盟的范围内,各种生产资源的配置可以更加自由地在不同国家间展开,因而加入欧盟对于东欧国家来说,是有利于其经济的可持续增长的。事实上对于新古典经济学理论来说,各种资源的流动不受任何的限制也正是其理论分析的重要前提假定。但是就现实而言,即使是在经济全球化得到空前发展的今天,各种生产资源的流动总会受到各种限制,如政治方面的限制、地域方面的限制、宗教方面的限制、种族方面的限制乃至历史文化方面的限制等。尤其是对于劳动力而言,这种重要的生产要素从未在各个国家间实现自由流动。正是由于现实世界中存在着各种对生产资源自由流动方面的限制,使得世界上的经济发展更多的是以民族国家为单位而表现出来的。正因为如此,对于一个民族国家的经济增长而言,外国资本占主导地位的所有制结构下的经济增长是不具有可持续性的。

在现实世界当中,由于外国资本占据着主导地位,并且控制着大部分具有发展潜力的生产部门,这会使得其国内的生产活动已经随着外国资本的渗透而被迫进行重组,从而其整个社会再生产都完全围绕着外国资本展开。在这种情况下,虽然外国资本的介入有可能会有利于东道国的经济增长,但是由于经济增长的成果中的大部分份额是以利润的形式存在的,而利润是被外国资本所占有的,因此对于东道国来说,一方面其经济增长的成果并不能被广大社会成员所分享,而另一方面,其经济的正常运转也会越加依赖于外国资本的再投资,这无疑会使东道国越来越丧失其对社会经济活动的控制力,从而越来越无法在必要的时候对生产活动进行干预,一旦由于某种原因引发外国资本抽逃,则经济必然出现巨大滑坡,因而其经济增长的稳定性和持续性比较差。由此看来,东欧国家的经济增长不过是依附性增长,这种表面上的经济增长实际上并不能给东欧国家带来实惠,所以从长期来看,东欧国家的经济转型虽然在短期内因为成功地改善了企业绩效而实现了经济增长,但付出的代价却是长期的贫困化。

思考题

1.基本概念:中国之谜 转型之谜 转型性危机

2.概述转型国家转型过程中的三个特征性事实。

3.大爆炸式价格自由化为什么会引起转型性危机?

4.试述中国的经济增长与价格双轨制之间的关系。

5.在中国非国有部门持续扩张的原因是什么?

6.试对转型国家三种经济增长方式作出评析。

7.东欧国家依附性经济增长方式是可持续的吗?

8.如何看待俄罗斯资源依赖型经济增长方式及其对俄罗斯的意义?

【注释】

[1]对前苏联、东欧国家在转型初期出现的产量下降,有经济学家认为其中一个重要的部分主要是统计上的夸大。这或者是由于私有部门报告的数字过低(Berg and Sachs,1992),或者是由于社会主义下公有部门报告的数字过高(Winiecki,1991;Aslund,1994)。对于中国经济快速增长,孟连、王小鲁(2000)认为,由于当前社会中弄虚作假、篡改统计数字的问题严重,统计违法具有普遍性,因而对中国经济增长数据存在着虚增现象。罗斯基(Rawski,2001)在其产生了广泛影响的文章中同样指出中国统计数据存在问题。

[2]Angus Maddison. Chinese Economic Performance in the Long Run. Paris:OECD,1998:25.

[3]Angus Maddison. Chinese Economic Performance in the Long Run. Paris:OECD,1998:40.

[4]Angus Maddison. Chinese Economic Performance in the Long Run. Paris:OECD,1998:40.

[5]林毅夫:《李约瑟之谜、韦伯疑问和中国的奇迹:自宋以来的长期经济发展》,北京大学中国经济研究中心讨论稿系列,No. C2006019,2006年10月11日。

[6]根据中国国家统计局《中国统计年鉴》(2003)和《中华人民共和国2006年国民经济和社会发展统计公报》相关数据计算而得。

[7][英]安格斯·麦迪森:《世界经济千年史》,北京大学出版社,2003年版,序言。

[8]Peter Nolan. China’s Post Maoist Political Economy:A Puzzle. Contributions to Political Economy,1993,(12):71-87.

[9]World Bank. Transition—The First Ten Years:Analysis and Lessons for Eastern Europe and the Former Soviet Union. Washington D C.,Overview XIII,2002.

[10][俄]《经济与生活》周报,2002年第19期。

[11]李丹琳:《东欧国家十年转轨的社会代价与发展前景》,《东欧中亚研究》,2001年第4期。

[12]EBRD. Transition Report 1998,转引自THE BANKER,April 1999.

[13]EBRD. Transition Report 1998,转引自THE BANKER,April 1999.

[14]张军:《“双轨制”经济学:中国的经济改革(1978~1992)》,上海人民出版社,1997年版。

[15]Yingyi,Qian. Chenggang,Xu. Why China’s Economic Reforms Differ:The M-Form Hierarchy and Entry/Expansion of the Non-State Sector. Economics of Transition,1993,Vol.1(2):135-170.

[16]Kevin Murphy,Andrei Shleifer and Robert Vishny. The Transition to a Market Economy:Pitfalls of Partial Reform. Quarterly Journal of Economics,1992,Vol. 107(3):889-906.

[17]Olivier Blanchard. Theoretical Aspects of Transition. American Economic Review,1996,Vol. 86 (2):117-122.

[18]由于价格反映的是不同产品的相对比价,因而不妨将国有企业和非国有企业所生产产品的价格标准化为1,这并不影响下面的分析。

[19]在随后的另一篇文章中,布兰查德等人对此又做了进一步的研究。见Olivier Blanchard,Michael Kremer. Disorganization. Quarterly Journal of Economics,1997,Vol. 112(4):1091-1126.

[20]Erik Berglöf,Patrick Bolton. The Great Divide and Beyond:Financial Architecture in Transition. Journal of Economic Perspectives,2002,Vol. 16(1):77-100.

[21][俄]布兹加林、拉达耶夫:《俄罗斯过渡时期经济学》,中国经济出版社,1999年版,第136页。

[22]转引自冯舜华:《融入经济全球化与经济转轨的关系——俄罗斯存在的问题及其原因》,《世界经济与政治》,2002年第7期。

[23]А.Арбатов.Ресурсное проклятие России:зкскурс в историю и нынешние проблемы. Общество и зкономика,2004,No. 11-12:139、141、143.

[24]参见关雪凌:《俄罗斯社会转型期的经济危机》,中国经济出版社,2002年版,第29~64页。

[25]А.Арбатов.Ресурсное проклятие России:зкскурс в историю и нынешние проблемы. Общество и зкономика,2004,No.11-12:143.

[26]郭连成:《资源依赖型经济与俄罗斯经济的增长和发展》,《国外社会科学》,2005年第6期。

[27]郭连成:《资源依赖型经济与俄罗斯经济的增长和发展》,《国外社会科学》,2005年第6期。

[28]郭连成:《资源依赖型经济与俄罗斯经济的增长和发展》,《国外社会科学》,2005年第6期。

[29]Э.Чапасова.Структурная перестройка и качества роста.Зкономист.,2005,No.3:41.

[30]郭连成:《俄罗斯经济转轨与转轨时期经济论》,商务印书馆,2005年版,第557页。

[31]金碚:《中国工业的技术创新》,《中国工业经济》,2004年第5期。

[32]蔡昉:《中国经济面临的转折及其对发展和改革的挑战》,《中国社会科学》,2007年第3期。

[33]林毅夫、蔡昉、李周:《中国的奇迹:发展战略与经济改革》(增订版),上海人民出版社,2002年版。

[34]林毅夫、刘培林:《何以加速增长唯解自生难题》,《经济学》(季刊),2003年第3卷第1期,第237~252页。

[35][英]大卫·李嘉图:《李嘉图著作通信集:政治经济学及赋税原理》(第一卷),商务印书馆,1997年版。

[36][埃及]萨米尔·阿明:《不平等的发展——论外围资本主义的社会形态》,商务印书馆,2000年版,第112页。

[37][埃及]萨米尔·阿明:《不平等的发展——论外围资本主义的社会形态》,商务印书馆,2000年版,第112~113页。

[38][波兰]波兹南斯基:《全球化的负面影响:东欧国家的民族资本被剥夺》,经济管理出版社,2004年版,第15~27页。

[39]Berglöf,E.,Bolton,P.,The Great Divide and Beyond:Financial Architecture in Transition,Journal of Economic Perspectives,2002,16(winter):77-100.

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。