第十一章 在沪部分跨国公司生态态度和绿色管理行为实证分析

[内容提要]本章对在沪部分跨国公司生态态度和绿色管理行为进行了实证分析。文中采用要素分析法,找出了生产者对待环境问题的态度和行为的内在要素,并根据聚类分析的结果,认为根据跨国公司对待环境的态度可以把它们划分成相对同质的群体(细分市场)。得出的结论是:必须重新审视把生产者按“绿色”和“非绿色”一分为二的营销观念;根据我们的统计调查,企业按照ISO 14000环境管理标准主动实施绿色管理尚在少数,大部分跨国公司实施绿色管理是被动的,是一种策略性行为。

一、引 言

众所周知,绿色问题已经成为当今世界关注的焦点。20世纪60年代以来,传统工业文明在给人类带来巨大财富的同时,也造成区域性环境污染、生态恶化、资源浪费等一系列绿色问题。切尔诺贝利核电站发生意外事故后,泄漏的放射物质就成为了国际性问题;随着全球规模绿色问题的日益严峻,环境保护和实现可持续发展已成为各国政府的职责和目标。

本书采用实证分析方法,描绘出在沪部分跨国公司的生态态度和绿色管理行为的现状,并从上海的状况出发推及中国乃至亚太地区,反映出那里的人们对环境越来越关心的普遍现象。文章首先回顾了上海地区面临的环境问题,接着介绍了文中使用的分析方法和研究成果。最后,作者探讨了一些相关问题,检讨了该研究存在的局限,并做出总结。

二、上海地区环境问题

(一)水环境质量[1]

全市主城、辅城共有骨干河道182条,总长度869.2公里,其中主城范围,即外环线以内及浦东集中城市化地区骨干河道61条,总长457.28公里[1]。历届政府围绕苏州河环境综合整治为重点进行全市河道环境整治,加大水环境整治的力度。苏州河干流水质有所改善,中小河道实现了“面清、岸洁、有绿”。

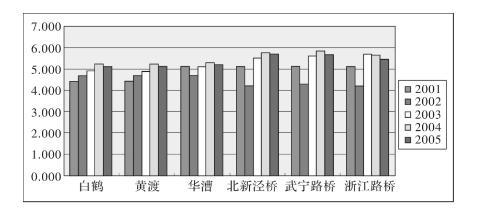

1.三年行动计划效果评估考核河道

中心城区12条河道年均水质标识指数[2]在4.910~8.143范围内,河道水质标识指数平均值为6.521,郊区各河道水质标识指数在2.000~8.344范围内,河道水质标识指数平均值为6.021。与2004年相比,中心城区考核河道水质明显改善,水质标识指数平均值从7.632下降至6.521;郊区河道水质有所好转,水质标识指数平均值从6.232下降到6.021。从图11-1历年废水中主要污染物排放总量变化可以看到,排放的主要污染物含量呈下降或稳定状态。

图11-1 历年废水中主要污染物排放总量变化

资料来源:历年《上海市环境状况公报》。

2.黄浦江干流

黄浦江干流淀峰、临江和杨浦大桥3个断面的水质均有所好转,总体水质基本持平。近5年(2001~2005年)的监测数据显示,黄浦江干流除淀峰和松浦大桥2个断面的水质未达到相应的功能区要求外,其余4个断面的水质均达到相应的功能区要求,其中杨浦大桥和吴淞口2个断面的水质改善最为明显。

3.苏州河

与2004年相比,苏州河总体水质状况有所好转。近5年(2001~2005年)的监测数据显示,苏州河除白鹤断面的水质未达到相应的功能区要求外,其余5个断面的水质均达到相应的功能区要求。2001~2005年总体水质呈下降趋势; 2005年总体水质状况有所好转。

图11-2 2001~2005年黄浦江水质标志指数

资料来源: 2006年《上海市环境状况公报》。

图11-3 2001~2005年苏州河水质标志指数

资料来源: 2006年《上海市环境状况公报》。

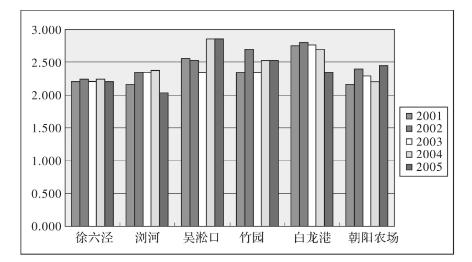

4.长江口

与2004年相比,吴淞口和竹园2个断面的水质持平,长江口徐六泾、浏河和白龙港3个断面的水质均有所好转,朝阳农场断面的水质有所下降,总体水质状况有所好转。近5年(2001~2005年)的监测数据显示,长江口6个断面的水质均达到相应的功能要求,其中白龙港断面的水质改善最为明显。

图11-4 2001~2005年长江口水质标志指数

资料来源: 2006年《上海市环境状况公报》。

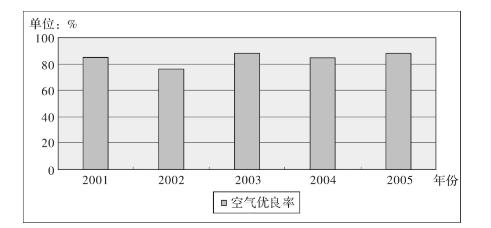

(二)环境空气质量

本市环境空气污染属石油型和煤烟型并重的复合型污染。主要污染物为可吸入颗粒物。通过能源结构和产业结构的调整,煤烟型空气污染已得到了较为有效的控制,中心城区机动车尾气污染上升的趋势得到控制。

2005年,本市环境空气质量为优良的天数有32天,优良率为88.2%。全年可吸入颗粒物和二氧化硫同为首要污染物的有6天,占总数的1.6%。可吸入颗粒物和二氧化氮同为首要污染物的有1天,占总数的0.3%。近5年(2001~2005年)的监测数据表明;本市环境空气质量优良率除2002年外;其余4年均高于80%,2003~2005年连续三年超过85%。

图11-5 2001~2005年环境空气优良率变化趋势图

资料来源: 2006年《上海市环境状况公报》。

1.可吸入颗粒物指标

城区可吸入颗粒物年日均值为0.088mg/m,达到《国家环境空气质量标准》( GB3095-1996)二级标准,较2004年下降0.011 mg/m。首要污染物为可吸入颗粒物的有303天,占总数的83.0%。近5年( 2001~2005年)的监测数据表明,城区可吸入颗粒物年日均值除2002年外,其余均低于国家环境空气质量二级标准,可吸入颗粒物污染总体呈下降趋势。

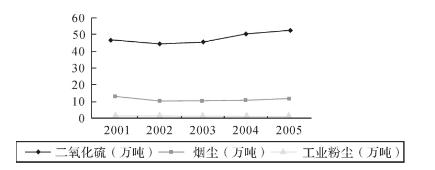

2.二氧化硫指标

城区二氧化硫年日均值为0.061 mg/m,略超过《国家环境空气质量标准》(G83095-1996)二级标准,较2004年上升0.006mg/m。首要污染物为二氧化硫的有49天,占总数的13.4%。近5年(2001~2005年)的监测数据表明,城区二氧化硫年日均值除2005年外,其余均低于国家环境空气质量二级标准。由于经济高速发展和能源需求的增长,二氧化硫污染总体呈上升趋势。

3.二氧化氮指标

城区二氧化氮年日均值为0.061 mg/m,达到《国家环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准,较2004年下降0.001 mg/m。首要污染物为二氧化氮的有6天,占总数的1.6%。近5 年(2001~2005年)的监测数据表明,本市城区二氧化氮年日均值均低于国家环境空气质量二级标准。二氧化氮污染总体保持稳定。

4.酸雨和降尘指标

全市降水pH平均值为4.93,酸雨频率为40.0%,较2004年上升7.3%。全市区域平均降尘量为8.8吨/平方公里·月,道路降尘量年均值为22.4吨/平方公里·月,与2004年相比,区域降尘量下降1.2吨/平方公里·月,道路降尘量下降4.1 吨/平方公里·月。

图11-6 2001~2005年空气质量指标变化趋势图

资料来源: 2006年《上海市环境状况公报》。

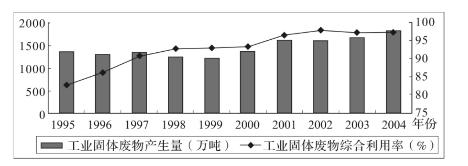

(三)工业固体废物防治

2004年,城区工业固体废物产生量为1818.8万吨,比2003年增加9.1%。综合利用量1777.8万吨,其中综合利用往年贮存量18.5万吨。综合利用率为97.2%,与2003年基本持平(见图11-7)。

图11-7 历年工业固体废物产生及综合利用情况

资料来源:历年《上海市环境状况公报》。

(四)声环境质量

区域环境噪声达到相应功能的标准要求,但道路交通噪声未能达到相应功能的标准要求。

1.区域环境噪声指标

区域环境噪声昼间时段的平均等效声级为57.3dB(A),较2004年上升0.8dB(A);夜间时段的平均等效声级为49.8dB (A),较2004年上升0.7dB(A)。

近5年( 2001~2005年)的监测数据表明,区域环境噪声均达到相应功能的标准要求,总体保持稳定。

2.道路交通噪声指标

主要道路交通干线昼间和夜间时段的平均车流量分别为2128辆/小时和1094辆/小时。与2004年相比,分别减少了100 辆/小时和61辆/小时。监测结果显示:道路交通噪声昼间时段的平均等效声级为72.0dB(A),较2004年下降0.3dB(A);夜间时段的平均等效声级为65.8dB(A),较2004年下降0.4dB(A)。近5年(2001~2005年)的监测数据表明,道路交通噪声除2001年和2002年达到相应功能的标准要求外,其余均未能达到相应功能的标准要求。道路交通噪声年际有所起伏,但总体呈上升趋势。

(五)海域环境质量[3]

根据上海市海洋局发布的《2005年上海市海洋环境质量公报》,上海市海洋局对上海及邻近海域进行了38个航次的环境质量监测,监测海域面积23000平方公里,采集样品10313个,获得数据28178组,共计184776个。监测结果表明:①上海及邻近海域无机氮、活性磷酸盐和铅污染依然严重,其他水质指标符合一、二类海水水质标准,油类、总汞、铜等水质污染指标较上年略有好转。监测海域中未达到清洁海域水质标准的面积约为9490平方公里,严重污染海域面积比上年增加约1000平方公里。长江口深水航道工程区水体中重金属铅与洋山深水港工程区悬浮物含量水平明显升高,海洋自然保护区水质未达到功能区要求。②全海域及各海洋功能区沉积物质量总体良好,沉积物的综合潜在生态风险低。监测的海洋生物体内个别污染指标含量水平依然较高。③在监测的18个陆源入海排污口中,72.2%的排污口超标排放污染物质,其中5个排污口检出有毒有机物。④长江口海域部分渔业生产能力开始恢复,生态系统生物多样性下降,群落结构趋于简单化。海洋生态系统健康状况未见明显好转。⑤上海及邻近海域共发现赤潮3起,累积影响面积较上年有所增加。海产品赤潮毒素有检出。两次强风暴潮影响上海,造成较大的经济损失。

上海正不断加大海洋环境保护和管理的力度。通过“环保三年行动计划”,控制陆域和船舶的污染,削减直排入海污染物,开展赤潮监视监测和赤潮毒素检测工作。但是,由于长江径流携带大量污染物、人类开发活动和工程建设等因素影响,造成长江口邻近海域海洋生态压力加大,总体海洋环境污染形势仍然严峻。

三、分析方法

(一)调查问卷

为了了解跨国公司对待环境的态度和绿色管理行为,就需要设计相应的调查问卷。通过查找以前的学术论著,发现没有我们所需的度量生态态度和绿色管理行为的现存方法,仅从一篇国外发表的文章中找到了一些相关内容。我们借用《固体垃圾管理调查》[4]一文中的调查方法来度量生态态度,其他的度量指标都是我们自行设计的。设计这些指标是为了正确描述人们对待环境的各种不同态度。

在设计绿色管理行为的度量指标时,我们也借用了上面提到的研究成果。由于跨国经营与本地经营存在差异,所以我们对有关指标做了调整。

(二)数据收集

方式一:我们在寄给被调查对象调查表的同时,还寄给他们已写好回邮地址、邮资预付的信封。所有调查问卷都直接派送到被调查对象的信箱,并把信箱上的名字抄写到信封上。

方式二:就有关调查表中的内容进行电话、传真采访。

方式三:通过朋友介绍进行管理者访谈,将结果分类填入调查表。

方式四:通过互联网对在沪世界500强中的公司进行搜索,将结果分类填入调查表。

(三)取样

在方式一中我们共发放1000份问卷(以复旦大学环境研究中心名义),其中收回173份答卷,回收率为17.30%。对回收的答卷进一步筛选,确保填写完整,在收回的173份答卷中,有31份因为填写不完整而被剔除掉,因此,有效样本数为142份。

在方式二中有效采访数量9份。

在方式三中有效访谈数量3份。

在方式四中有效样本数26份。

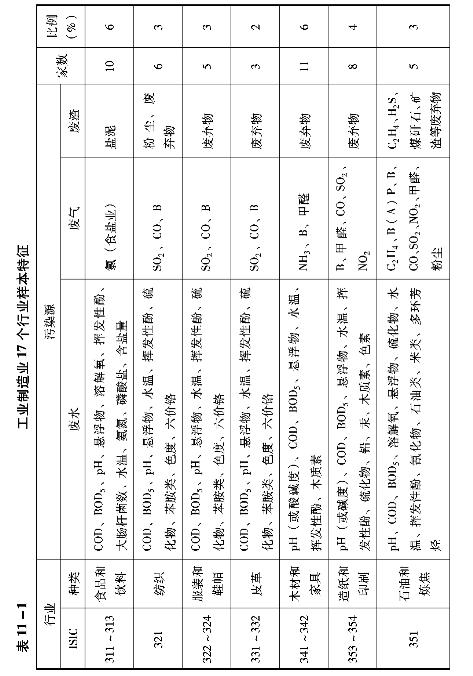

调查表中涉及跨国公司所属17个行业种类、被调查人员的性别、受教育程度和年龄状况。就性别而言,男女比例基本相当,其中男性占53%,女性占47%。整个样本中,所有人的受教育年限都在大专以上。答卷者年龄分布较平均,40岁以下(含40岁)的人数略少于一半,占45%; 40岁以上的人数占55%(见表11-1)。

(四)统计分析

统计分析的第一步就是考察每类指标中各个项目的平均值和标准偏差,这样做的目的是为了了解调查结果的基本情况。第二步,对每类指标进行相关性分析,这样做的目的是为了确定是否应该采用要素分析方法。对有关数据进行分析后,我们发现有些指标中可能存在一些内在要素,所以我们继续采用要素分析方法进行分析。完成这些检验后,我们采用聚类分析方法,把所有答卷者划分成若干子群体,并根据管理者的生态态度对不同管理群体进行描述。最后,我们计算出每个子群体的变量平均值,运用差异分析法确定每个子群体的人、构成是否存在显著差异性。

图11-8 工业制造业17个行业样本特征

四、调查结果

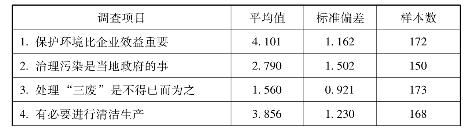

表11-2列出了被调查对象对待环境的态度,即生态态度值。作者采用莱克特(Likert)五点评分法[5],用“1分”代表绝对同意;“5分”代表绝对不同意。“绿色营销是企业的竞争策略”一项的平均值为1.320分(代表同意),是此次调查的最低分值;而“保护环境比企业效益更重要”一项的平均值为4.101分(代表不同意),是此次调查的最高分值。

表11-2 在沪跨国公司生态态度调查值

续表

注:“1分”代表完全同意;“5分”代表完全不同意。

绿色管理行为的调查结果见表11-3。在涉及产业绿色化管理内容的8项中,对每项答卷者可以选择从(9)到(16)的任何分值,“1分”代表“经常实施”;“5分”代表“从来没有实施过”。从调查结果看,“产品报废及再生利用管理”及“提高员工的环保意识”接近经常,而“实施绿色审计”及加大环保投资力度则实施相对较少。

表11-3 在沪跨国公司建立绿色管理体系行为

注:“1分”代表经常;“5分”代表不经常。

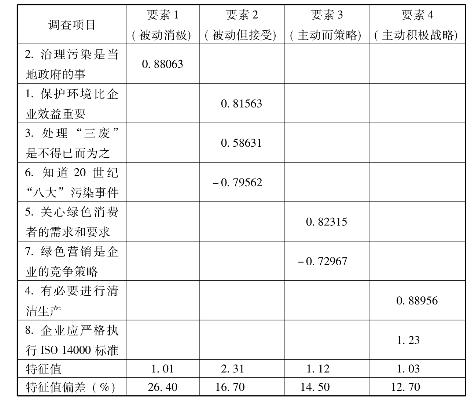

通过分析相关系数矩阵,我们发现数据之间存在显著相关性,因此,决定采用基本的要素分析方法,以便进一步考察生态态度指标的维数。要素分析方法得出的结果见表11-4。分析表明,包含了4个要素(即四维)的数据可以解释70.3%的总偏差,第一个要素可以解释26.4%的偏差,涉及被动消极的态度有关的几个变量;第二个要素可以解释16.7%的偏差,涉及被动但接受项目;第三个要素可以解释14.5%的偏差,包括主动而策略态度的变量;第四个要素可以解释12.7%的偏差,涉及主动积极态度。

表11-4 生态态度的要素矩阵

我们用同样的方法对绿色管理行为指标进行了分析,从相关系数矩阵的数据来看,我们也发现调查数据中可能存在几个内在要素。通过要素分析法,我们发现其中有两个要素可以解释40.1%的偏差,具体见表11-5。第一个要素可以解释23.6%的偏差,与经常进行绿色管理有关;第二个要素可以解释16.5%的偏差,指“不常使用”。

表11-5 跨国公司绿色行为的要素矩阵

下面对跨国公司管理者的生态态度进行描述。在按生活方式进行市场细分时,聚类分析方法被许多学者广泛接受。因此,我们猜想:可以根据被调查者对待环境的不同态度(即生态态度)来划分不同的子群体。采用SPSS-X中快速分层聚类方法,根据生态态度的各个要素分值把每个人归类到不同的子群体。在进行分群时,用各个要素的得分比代表各要素的变量的效果,因为各要素的得分可以反映某一维中所有变量的情况。有关分析数据表明,把被调查者划分成4个子群体的方案较合理,因为该分类方案的融合系数比其他方案有显著改善。另外,从子群体的百分比间隔来看,划分成4个子群体的方案也比其他方案好。聚类分析方法的结果见表11-6。

表11-6 聚类分析结果

归类到第一类子群体的企业数占总样本的比例为13%,这部分企业认为绿色管理没有必要,“不是企业的问题”类;第二类占样本总量的38%,他们是被动进行绿色管理;第三类占样本总量的35%,他们能参与绿色管理,是企业提高竞争优势的策略,但必须在企业取得经济效益的前提下;第四类占样本总量的14%,这部分企业是将绿色管理作为公司战略性管理创新的内容。

五、讨论

要素分析方法的结果表明生态态度包含四个要素,即循环利用、水污染、经济发展和政府参与。如果增加一些调查项目,并进一步细分,看看不同文化背景的生产者的生态态度是否也包含这些要素一定是一件有趣的事情。另外,要素分析方法的结果表明,绿色管理行为包含两个方面的要素,包括是否建立有关绿色管理制度(如达到的目标),健全运行机制或体系(按ISO环境管理标准),显然,实施绿色营销及产品报废及再生利用管理是出于扩大产品销售额、降低成本以及减少污染排放的考虑。

从调查结果发现:大多数跨国公司的管理者所关心的是其产品在本地区的营销业绩,虽然来自不同国家的经营者(或代理人)的生态态度及绿色管理行为不尽相同,其环境保护意识应该是具有的,起码不抵触;但由于环境外部性的存在,加大环保投资使得企业内部不经济,多数认为环境治理是当地政府的事,至少企业为排污行为已承受付费的成本,而进行实质性的绿色管理涉及管理体制、组织再造流程等方面问题,由此所付成本短期是难以收回的。

另外,根据聚类分析得到的结果,我们知道“典型”的生态生产者并不存在,样本中只有14%的人接近生态生产者的定义。但是,这些生产者认为经济发展应比环境保护优先,他们可能属于持有“可持续发展”观念的一类。大多数人表示,他们想忘掉环境问题;另外一些人认为,其实根本就不存在环境问题,即使存在环境问题,也不是他们的问题。

六、研究局限

该研究的一个潜在局限就是,由于不同国家有自己特有的问题和历史背景,生态态度和绿色管理行为所包含的几个要素在其他国家也许不成立[6]。另一个有待研究的问题是研究方法本身。本书尝试着对生态态度和绿色管理行为进行系统的度量,但还存在一些不足之处。如果能进一步改进研究中采用的指标,将会更准确地反映出消费者的生态态度和绿色管理行为。

调查取样过程和一般的调查方法有所不同:一般情况下,往往可以找到非常可靠的邮寄名单,可以知道被调查人群的电话号码,可以很方便地和被调查对象交流。毕竟环保调查涉及各跨国公司的切身利益,存在“贴金”的嫌疑,一次邮寄问卷后能有15%~25%的回收率应该属于正常范围。至少表明了一种态度,大部分跨国公司对调查是漠然的,少部分尤其是前500强的跨国公司较注重环保。因此,在近期,人们对调查问卷的怀疑还将继续影响市场研究工作者开展研究。

七、总结

我们的研究结论是:可以把管理者划分成若干个子群体,不同群体的生态态度和绿色管理行为的各个要素都不相同。因此,了解污染排放型跨国公司的多种绿色管理行为非常重要。人们有时会简单地把跨国公司管理者划分成“绿色管理者”或“非绿色管理者”,这样就没有恰当把握绿色管理行为的复杂程度。我们必须清楚:“环境友好型管理者”、“具备生态意识的管理者”[7]在不同文化背景中,含义可能有所不同。美国的“绿色管理者”和瑞典的“绿色管理者”有很大差异,因为他们的参照体系有很大差异。因此,无论私人企业,还是公共组织,要影响人们对待环境问题的态度和行为,都必须意识到这样的问题,即并不是所有的绿色管理者都具有相同的特征。

绿色管理是一种管理活动,是需要付出成本的,而成本作为企业最大利益化目标的扣抵因素,是决策者难以付诸实施的本能表现,除非通过实施绿色管理能使企业得到更大的利益。根据我们的统计调查,企业按照ISO 14000标准主动实施绿色管理尚在少数,大部分跨国公司实施绿色管理是被动的,是一种策略性行为。

附

在沪部分跨国公司生态态度和绿色管理行为调查问卷

为了解跨国公司对待环境的态度和绿色管理行为,我们设计了调查问卷。在寄送问卷调查方式中,共发放1000份问卷(以复旦大学环境研究中心名义),其中收回173份答卷,回收率为17.30%。对回收的答卷进一步筛选,确保填写完整,在收回的173份答卷中,有31份因为填写不完整而被剔除掉,因此,有效样本数为142份。调查问卷如下:

问卷调查表

感谢您在百忙之中填写相关内容,或选择您认为正确的答案,请在相应的空格打“√”。

您的个人资料(选择填写)

1.姓名:

2.性别:男( )女( )

3.年龄:

4.学历:

5.单位:

6.国别:

相关资料选择

7.贵公司所属行业:食品和饮料( )纺织( )服装和鞋帽( )皮革( )木材和家具( )造纸和印刷( )石油和炼焦( )化工( )医药( )化纤和橡胶( )建材( )钢铁( )有色金属( )金属制品( )机械和电镀( )交通设施( )电子通信( )

8.保护环境比企业效益重要:绝对同意( )同意( )无所谓( )不同意( )绝对不同意( )

9.治理污染是当地政府的事:绝对同意( )同意( )无所谓( )不同意( )绝对不同意( )

10.处理“三废”是不得已而为之:绝对同意( )同意( )无所谓( )不同意( )绝对不同意( )

11.有必要进行清洁生产:绝对同意( )同意( )无所谓( )不同意( )绝对不同意( )

12.关心绿色消费者的需求和要求:绝对同意( )同意( )无所谓( )不同意( )绝对不同意( )

13.20世纪“八大”污染事件:全知道( )知道一些( )不知道( )

14.绿色营销是企业的竞争策略:绝对同意( )同意( )无所谓( )不同意( )绝对不同意( )

15.企业应严格执行ISO 14000标准:绝对同意( )同意( )无所谓( )不同意( )绝对不同意( )

16.建立绿色管理目标:战略性实施( )经常实施( )策略性实施( )偶尔实施( )从来没有实施过( )

17.提高员工的环保意识:战略性实施( )经常实施( )策略性实施( )偶尔实施( )从来没有实施过( )

18.加大环保投资力度:战略性实施( )经常实施( )策略性实施( )偶尔实施( )从来没有实施过( )

19.实施清洁生产与绿色设计:战略性实施( )经常实施( )策略性实施( )偶尔实施( )从来没有实施过( )

20.实施绿色营销:战略性实施( )经常实施( )策略性实施( )偶尔实施( )从来没有实施过( )

21.产品报废及再生利用管理:战略性实施( )经常实施( )策略性实施( )偶尔实施( )从来没有实施过( )

22.实施绿色审计:战略性实施( )经常实施( )策略性实施( )偶尔实施( )从来没有实施过( )

23.实施绿色沟通:战略性实施( )经常实施( )策略性实施( )偶尔实施( )从来没有实施过( )

本章参考文献

[1]Huangjing.Effevts of Transnational Corporations to Global Ecology and Environment,Administrition Centre of China’s Twenty-one Cenutry Agenda[M].

[2]历年《上海市环境状况公报》。

[3]《2005年上海市海洋环境质量公报》。

[4]West,Feiock和Lee.1992.

[5]Michael Jay Polonsky,Alma T.Mintu-Wimsatt:Environmental Marketing.Strategies,Practice,Theory and Research[M].The Haworth Press,1995.

[6]Bester H.Screenings.Rationing in Credit MarketWith Imperfect Information American Economic Review[M].1985,75(4).

[7][英]赖斯(Nath,B.)等著,吕永龙译:《环境管理》,中国环境科学出版社,1996年。

【注释】

[1]本章涉及2005年上海市环境状况的数据及结论皆来自《2006年上海环境公 报》。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。