一、商业性农业区的形成和农产品商品量、商品率的提高

农产品的商品化过程,通常是从经济作物和园艺作物的商品性生产及其扩大开始,由此推动粮食商品化以及农业区域分工、社会分工的发展。当一个地区商品性的经济作物和粮食作物的种植,生产者达到一定数量,区域达到一定范围,农产品的商品量和商品率达到一定高度时,原来自给自足的农业区也就转变为商品性的农业区。

1895~1927年农产品商品化的发展,也是遵循这样一个历程。就在经济作物和园艺作物的商业性种植不断扩大,粮食生产进一步商品化的基础上,以各通商口岸为中心、以铁路干线和某些河流为轴线,逐渐形成了若干个范围大小不等的商业性农业区:

在华南,以广州为中心的珠江三角洲和广三、广九两路以及粤汉路南段沿线地区,以汕头为中心的沿海和韩江中下游地区;

在华东,以上海、苏州、无锡、镇江、南京等为中心的长江下游三角洲和沪宁路、沪杭路北段沿线地区,以杭州、宁波为中心的钱塘江三角洲和沪杭路南段以及杭甬沿线地区,温州、福州、厦门等口岸附近地区,以芜湖为中心的长江两岸地区,皖北津浦沿线部分地区;

在华中,以汉口为中心的江汉平原和京汉路南段、粤汉路北段沿线地区,以岳阳、长沙为中心的洞庭湖流域和粤汉沿线地区,九江附近的鄱阳湖和南浔铁路沿线地区;

在中原和华北,以郑州为中心的京汉铁路沿线地区,陇海铁路中段沿线地区,以石家庄为中心的京汉路北段和正太路沿线地区,以天津、秦皇岛为中心的津浦路北段和京奉路沿线地区,以济南为中心的津浦路和胶济路西段沿线地区,青岛附近和胶济东段沿线地区,烟台附近地区,以张家口为中心的京绥路沿线地区;

在东北,是营口、大连、安东附近和沈大、安沈铁路沿线地区,京奉路沿线地区,沈海、吉海铁路沿线地区,南满支路北段、四洮铁路沿线地区,中东铁路沿线地区,瑷珲附近地区;

在西南,则有万县、重庆、成都附近地区,云南滇越铁路沿线地区;等等。

这些商业性农业区,小部分是原有基础上的继续和扩大,如广州、汕头、上海等口岸附近地区,在甲午战争前,农产品商品化已达到了相当高度。至于其他地区,经济作物和粮食作物的商品性生产,原来虽有程度不同的扩大,但就一个地区来说,从事商品性生产的农户在全体农户中所占比重低,农产品中的商品量和商品率不高,自然经济仍居主导地位。作为一定范围的商业性农业区,是20世纪一二十年代才逐渐形成的。华北、东北一些地区尤其是这样。所谓甲午战争后农村自然经济加速解体,主要是指上述商业性农业区。

商业性农业区,明显不同于自给自足农业区,大部分农民的生产目的,主要不再是满足自己的直接消费,而是为了交换。无论单个农户还是整个地区,都有较大数量和比例的农产品进入流通。农民已经普遍被卷入市场。茶叶、蚕桑、烟草、棉花、甘蔗、芝麻、花生、大豆、桐油等经济作物,固然主要是为市场交换而生产的,这些作物种植的兴衰,直接为市场需求的变化所制约,就是一些地区粮食作物生产,也不同程度地改变了原来自给为主、交换为辅的自给自足性质。例如,安徽芜湖地方的一些半佃农,租地生产粮食,“不是要得谷而生活” ,而是“要作买卖” 。[282]直隶沧县,“邑之产麦,为田产十之四,而食麦者不及百之一” 。[283]黑龙江呼兰一带,小麦为谷物大宗,而农民食粮以小米、高粱、玉米为主,面粉仅“间一食之” 。[284]这些地区的小麦都是为市场而生产的。前述“粜精籴粗”的农民,也可以说是为市场而生产。在这里,商品粮已经不再等于余粮。

在自然经济瓦解、农产品商品化程度提高的情况下,农民对市场的联系和依赖明显加深。在奉天开原等地,每届立冬,农民即纷纷将五谷运送市场。 “间日一至”乃至“一日一至” 。至于大豆,更是争先运送,以为首卖而得善价。[285]一些贫苦农民也不得不舍弃自己的直接需要,去生产市场所需要的某些农产品。如京汉路沿线地区,一些土地有限、经营规模狭小的农户,“不得不牺牲谷产自给之安全,以获取商品换钱之购买力。 ”[286]

在经营方式上,商业性农业区的一个显著特点是,农业生产或多或少带有专业性生产的性质。

一个自给自足的农民,为了直接满足自己的需要,就必须进行全面种植。由于人均土地面积和经营规模的狭小,生产者用来进行交换的剩余产品数量是十分有限的。只要农民仍然把满足自己的直接需要作为生产的首要目的,农业经济始终只能是一种自给自足的自然经济。因此,在农业生产力没有多大变化的情况下,单个农户或某一地区农产品商品量和商品率的提高,一个地区由自给性农业向商业性农业的转化,唯一的途径是发展农业的内部分工,使单个农户及其所在地区,改变封闭式的、自给自足的生产和经营方式,实现农业的区域化和专业化,由原来的全面种植改为生产一种或几种主要产品,然后通过市场交换,获得自己所需要的其他产品。这就大大提高了单个农户和整个地区农产品的商品量和商品率。同时,也只有这种专业性生产,才能更有效地发挥单个农户和某一区域的人力、技术和自然条件的优势,提高单位面积和劳动力的生产率,加强不同生产者之间、不同地区之间的商品交换和经济联系,并通过这种联系,特别是商品生产者之间的竞争,促进农业生产力和整个社会经济的发展。单从这个意义上说,这一时期出现的或加速发展的农业专业性种植和商品性农业,是农业生产力的一种提高。

当然,这种农业专业性生产的出现和扩大,并非单凭人们的主观愿望,而是商品经济逐渐发展、价值规律不断作用的结果。社会生产力的发展,不断改变社会的经济结构和人们的生活需要,从而不断改变市场的需求状况。当一种产品的市场需求扩大,特别是价格上涨,就会成为一股强大的动力,刺激生产者从事和扩大该产品的生产,并使之逐渐发展为专业性生产。 “利之所在,不劝而趋” 。[287]甲午战争后,随着机器缫丝织绸、棉纺织、面粉、卷烟等工业的兴起和发展,市场对蚕茧、生丝、棉花、小麦、烟草等的需求大增,价格日涨,蚕桑、棉花、小麦、烟草等的种植,亦随之扩大,不少发展为专业性生产。如山西荣河,因棉价日涨,农民由专种五谷,改为兼种棉花,最后发展为“专赖产棉”为生,“棉花丰收则衣食用俱足,否则立呈艰困之象” 。[288]解县,由于“花价腾贵,布几如绸” ,“人民趋利若鹜,专精此业” 。[289]江苏嘉定,“农家恃棉为生” 。[290]广东花县,因“烟价日昂,业此者每获利,故种植多也” 。[291]山东恩县,先时养鸡者,家只二三只或五六只,“自有专贩鸡卵出口者,价值极昂,多养至三四十只” 。[292]这是在朝专业性生产的方向发展。

一种作物专业性生产的出现,又会引起其他作物或产品的价格和生产的变化。如浙江余姚,因棉价频涨,农民纷纷将禾田改成棉田,米麦出产渐见减少,导致米麦“价格突昂” 。[293]这又必然刺激同一地区或其他地区粮食生产的扩大和专业化。由此形成一种连锁反应。总之,农产品商品化的发展,必然促成农业专业化生产的出现。

广东珠江三角洲这个较早出现的商业性农业区,是全国著名的蚕桑专业区。相当一部分居民以植桑养蚕为业。顺德全境,“悉是桑基” ,植桑面积约占耕地的70%,专业养蚕农户约占人口的80%。汕头附近和韩江中下游流域则是甘蔗、水果、烟草和花生种植区。由于香港地区和东南亚市场日益增长的需要,广州、江门、三水和汕头附近地区的蔬菜种植有了迅速的发展,并已相当专业化,而作为这些地区居民主要食粮的水稻生产,则日益受到排挤。

长江下游三角洲是著名的棉花和蚕桑专业区。通州、海门、太仓、嘉定、崇明、上海、南汇、华亭等处,棉花种植面积占耕地的60%~80%。又因棉花多与小麦轮作,这些地区的小麦种植也随之专门化。而水稻这种传统的粮食作物,逐渐退居第二位。太湖沿岸,沪宁、沪杭沿线则更侧重蚕桑的专业种植。特别是浙江,据说全省75县中,完全以植桑养蚕为专业者不下30余县。[294]杭甬沿线北侧沿海沙地是棉花专业区,南侧和富春江流域主要生产稻米和油菜籽,至于丘陵山地,油桐已逐渐发展成为一种专门化生产。芜湖、九江附近和长江两岸、鄱阳湖流域,是稻米、茶叶和油菜籽种植区。以汉口为中心的长江中游流域,大致可以分为以下几个专业区:沙市附近一带是棉花产区,汉江流域和京汉路南段沿线,是水稻、芝麻和黄豆种植区,洞庭湖流域和粤汉路沿线,则正在发展为稻米、棉花和油菜籽的专门种植区。

在河南、直隶、山东以及安徽北部、江苏北部,口岸附近和铁路沿线的商业性农业区,也是明显地由若干农业专业区组成:烟台和秦皇岛附近一带是花生和水果种植区;河南郑州以南铁路沿线是烟草、黄豆和芝麻专业区,后两种作物的种植面积约占耕地的80%;郑州以北京汉路沿线、郑州以西陇海路沿线、直隶山东临界的津浦路沿线地带,是棉花专业区,河南新乡、陕县、阌乡、安阳,直隶定县、藁城、南宫,山西荣河、虞乡、解县,山东高唐、夏津、临清、清平等地,棉花种植面积占耕地的30%~ 80%不等;郑州以东陇海沿线、山东胶济铁路沿线以及烟台附近一带,是花生专业区;山东胶济铁路沿线是棉花、蚕桑、烟草和花生种植区;正太和京绥路沿线是小麦和杂粮区;等等。

东北是这一时期发展起来的最典型、范围最大的商业性农业区,其专门化程度也最高。整个东北占统治地位的作物是大豆和小麦,可称为大豆和小麦的专门种植区。细而分之,安沈铁路沿线和沈大路东侧山区,以生产柞蚕丝为主,兼种大豆、杂粮;京奉路沿线以生产杂粮为主,兼种大豆、苹果;南满、沈海、吉海、四洮、打通等铁路沿线,以种植大豆为主,兼产杂粮;吉林、黑龙江两省铁路沿线和瑷珲等口岸附近地区,以种植小麦为主,兼产大豆和杂粮。此外,还有局部地区是苹果和烟草种植区。

各个商业性农业区,从某个意义上说,就是农业的专业种植区。在当时的生产力条件下,只有进行专业性种植,才能发展和扩大农业中的商品生产。农业的专门化是发展商业性农业的必由之路。

至于各商业性农业区农产品中的商品量和商品率情况,可从两方面来考察:一方面是以产品为线索,考察某些经济作物和粮食作物单项产品的商品量和商品率情况;另一方面是以地区为线索,考察某一地区主要农产品的商品量和商品率情况。可惜这两方面都没有全面而精确的统计,只能撷取一些零星记载和数字,加以编排说明,而且相当一部分农产商品数字只限于外销(包括销往外县、外省、外国的农产品),不包括本地市场销售的产品。而某些记载中的所谓“本地销售产品” ,又包括市场销售和生产者直接消费两部分。因此,下面所说的商品量和商品率,在概念和数量上并不十分准确,只能用作参考。

先从单个产品看。

蚕桑、棉花、麻类原来都是自给性的经济作物,明清时代已由商品性种植而发展为局部地区的专业化种植,商品量和商品率有所提高。甲午战争后,随着商品化和专业化程度的进一步发展,商品量和商品率达到了新的高度。如浙江海宁,蚕丝“无不全数销售” ,[295]商品率几乎为100%。据1925年的调查,广东年产丝104641担,其中出口占38%,本地销用占62%。[296]本地销用部分也大部分织绸输出。20世纪10年代中期,山东胶济沿线和日照县等地,年产山茧200余万斤,1914~1917年,每年由青岛出口的茧丝,最低6066吨,最高13918吨,[297]出口率约50%~90%。奉天安东的柞蚕丝,亦“几悉供输出” 。[298]棉花的商品率大多在50%~80%。如江苏青浦,年产籽棉约12万担,“自供约四之一,余者全销上海” ,[299]外销率为75%。江苏其他棉区亦大致相似。湖北1915年前,棉花多供自用。到1918年前后,据说全省产棉约40万担,销于汉口者即达28万担,[300]占产量的70%。加上当地市场销售,商品率在80%~90%。山东、直隶在1910年以前,棉花亦多供自用。到十年代中后期,出口增加,商品率提高。当时位于津浦沿线的直隶曲周、威县、南宫、吴桥和山东高唐、清平、夏津、临清等8县,年产棉花约84.4万担,经天津、青岛等地出口或销售的约50万担,约占总产量的60%。[301]加上本地市场销售部分,商品率当在80%左右。京汉、京奉沿线的情况亦大致相仿。如赵县,年产籽棉约4400余万斤,十之七八由天津输出。[302]据1930年的调查,完县年产棉花约1200万斤,1000万斤销售天津、张家口一带,[303]外销率约为83%。10年代中期,河南彰德、武安一带,年产棉约11万担,据说半数销往天津,三成运往汉口,两成省内消费。[304]1925年,奉天辽阳产棉约60万斤,约有50万斤销往外县外省,[305]外销率为83%。这一时期,因出口增加和机器麻纺织的发展,麻类的商品率也提高了。据统计,十年代中,山东大麻、亚麻、苎麻等的年产量约为300万斤,其中1/3集散于济南,再加上临城、滕县、博山、莱阳等集散地的销售量,商品率当在70%以上。[306]又据1923年的调查,湖北的苎麻年产量约为3400万斤,30%左右供武昌官麻局消费,30%出口日本,20%输往欧美,其余20%售于邻近省区,[307]商品率几乎达100%。在东北一些地区,麻类的商品率也是很高的。1928年,吉林桦甸产大麻320万斤,运往外地280万斤,外销率达87.5%。[308]1913年,奉天海龙产大麻24000斤,市场销售17860斤,商品率为74.4%。[309]

烟叶的商品量和商品率,虽无统计资料,但可断定,甲午战争后发展起来的专业种植区中烟叶的商品性是最强的,只要市场需求,商品率可达99%以上。其他集中产区,一般在70%~80%。据记载,吉林桦甸1928年产烟1300万斤,销往外地1000万斤,[310]外销率为77%。

其他如花生、芝麻、油菜籽、大豆、桐油等油料作物的商品率,也都达到了相当高度。据统计,20世纪10年代中,河南陇海沿线的中牟、开封、兰封花生专业区,年产量约12万担,销往省外9.3万担,省内消费2.7万担,[311]外销率即达77.5%。山东博山,据说花生和花生油,“皆由青岛外售” ,[312]亦即外销率和商品率均达100%。又据1925年对直隶河间等16个铁路沿线地区的调查,花生的当地消费只占24%,销往邻近地区和国外部分占76%。而且,越是花生种植集中的地区,外销率越高。山东章丘、济阳,河南陈留、通许、睢县,花生种植面积占耕地的40%~50%,花生外销率亦高达75%~97%。[313]甲午战争前,芝麻和油菜籽多为小面积种植,仅供生产者食用和照明。这一时期,商品率也提高了。1899年,沙市附近的芝麻产量约四五万担,仅德商收购额即达三万余担,[314]即使其他销售部分不计,商品率也在90%左右。直隶望都,年产芝麻六七千担,几乎全销北京、天津。[315]又据调查,1921~1925年,直隶平乡等13处芝麻的平均商品率为76.5%。[316]在汉口、芜湖、杭州、宁波、福州等南方口岸,油菜籽是重要出口土货,这些地区的油菜籽的商品率也都比较高。浙江镇海、福建连江、安徽芜湖等地,油菜籽的商品率都在80%以上,甚至高达100%。[317]大豆的市场销售,通常以原豆和豆油豆饼两种形式出现。据1927年的统计,东北地区2500万日石的大豆总产量中,1300万日石为当地榨油坊所消耗,800万日石原豆输出国外,[318]原豆输出率为32%。又据统计,1927年,东北大豆中,本地消费占10.6%,输出部分占89.4%。关内铁路沿线地区的大豆商品率也很高。直隶宁津,据说年产大豆7500余万斤,大部分就地榨油,销往天津。[319]其他如安徽怀远,江苏武进、江宁的淳化镇和太平门,浙江镇海等地,大豆商品率都超过50%,最高的达97.9%。[320]这一时期的桐油主要供出口。其商品率自然随出口量的增加而提高。四川的桐油产量约为60万担,1917年输出34670担,约占总数的6%,1924年输出399305担,约占67%,到1930年,更增至547076担,占总数的91%。[321]这种变化明显地反映出桐油输出率(在这里大体接近于商品率)的迅速提高。湖南常德和沅江流域,年产桐油30余万担,由常德输出者约占十之七八,浙江年产桐油约75000担,除小部分自用外,其余全部销往国外或国内其他地区。1929年的出口量为42322担,约占全省产量的56%。[322]

甲午战争后,水果、蔬菜以及禽畜产品的商品量和商品率也明显提高了。如直隶宁津,年产梨900余万斤,枣450万斤,半数销往天津。[323]涿县梨、杏、枣、红果等各种干鲜果品的外销率在37.5%~75%之间。[324]1921~ 1925年,前述直隶平乡等13处的蔬菜商品率,最低9.9%,最高100%,平均为51.2%。[325]据1930年的调查,直隶完县,年产鸡蛋400万枚,其中307万枚出售,商品率约75%。[326]1927年,察哈尔万全县产蛋457550枚,销往外地者236230枚,[327]即使本地销售部分不计,商品率也达51.6%。涿县所产肥猪,1/2运销北京。[328]这些虽系零星记载,但大体反映出口岸附近和铁路沿线一些地区的水果、蔬菜和禽畜产品的销售情况。

至于粮食的商品量和商品率情况,一方面,随着经济作物、园艺作物种植的扩大以及城镇和工商业的发展,粮食商品量和商品率必然相应增长;另一方面,粮食作物的商品量特别是商品率,就全国范围而言,肯定低于经济作物。由于经营规模狭小和劳动生产率低下,生产者在扣除自己的口粮以及其他实物支出外,作为商品投放市场的粮食数量是有限的。这些都从根本上限制了粮食商品量和商品率的提高。

但是,在下列情况下,粮食商品率也可达到相当高度。

一是人均土地面积较宽、经营规模较大,粮食生产者有较多的剩余产品投入市场。东北和京绥铁路沿线部分地区,即属于这种情况。如奉天洮南,据1930年的记载,全县人均土地15亩。经营方式则以地主、富农的雇工经营为主,因而每年有大量商品粮外销,商品率在50%以上。[329]1929年,铁岭的高粱、谷子、玉米等9种主要粮食作物的商品率,平均为59.2%。[330]京绥铁路沿线,据说所产谷物,只有1/5是当地消费的,其余都销往京汉等铁路沿线。[331]被称为“米粮川”的万全县,虽然一半以上是城镇人口,仍有30%的谷物运销外地。[332]天津小站一带,是新辟水稻区,且稻米质优价高,主要用于市场销售,据说该地自用的不到1/5,余概运销京津、保定、唐山以及东北各地。[333]

二是面粉工业的发展造成对小麦市场需求的扩大,以及农民粜精留粗、粜精籴粗,也会出现某些地区某些粮食品种的高商品率。此类情况在京汉、津浦铁路沿线和南方一些地区,都不同程度地存在。如直隶望都,小麦种植面积约占耕地的三成,所产小麦“除种籽外,尽销境外” ,[334]商品率为100%。前面提到过沧县以及奉天东丰,小麦商品率都接近100%。南方一些地区的小麦商品率也十分高。如江苏江宁淳化镇、福建连江和浙江镇海等地,小麦的商品率都在90%以上,乃至100%。[335]有的地区尽管粮食不敷,小麦仍然是为市场生产,几乎全部出售。如浙江海宁,米不敷本地民食,小麦20余万石,除少数自用外,余均运销上海各面粉厂。[336]安徽宿松、太湖所产小麦大部分运销石牌、安庆等地,同时从潜江以及江西等地运进稻米20余万石以供民食。[337]至于农民粜精留粗而导致高商品率,除前述京汉沿线地区以外,还可举出东北的稻米和南方产稻区的糯稻的商品率情况,作为例证。东北一些地区(延吉地区除外)的稻米商品率一般在80%以上,据1929年的调查,铁岭年产稻米5200石,销往外地4200石,外销率为81%,桦甸年产稻米24000石,销往外地2万石,外销率为83%。[338]在南方,因糯米是稻米中的精品,商品率也很高。前述江宁镇海、芜湖等地,都在90%以上。[339]

三是某些单一的粮食产区,农民无其他现金收入来源,只能通过卖粮换取其他必要的生活资料,从而导致粮食商品率的提高。如安徽泗县,主要出产是小麦、豆类和高粱,棉、麻、丝等“产量甚微,均取材异地” ,惟有用粮食交换。因而商品量和商品率较高。据说丰年产小麦约144万石,外销20万石,豆19万石,外销10万石,此外还外销高粱10万石,大豆2万石。[340]江西南昌、新建是该省重要的产米区,丰年外销的稻米占产量的一半以上。[341]前述安徽主要稻产区的稻米商品率也较高。郎溪的稻米外销率达80%,当涂为60%,繁昌为50%,南陵、宣城各为30%。[342]江苏稻产区溧阳,据说年产籼稻约160万担,运销无锡、上海等地60余万石,外销率超过37%,年产圆稻18万担,运销无锡、上海9万余石,外销率超过50%。[343]又如热河隆化,不产棉和丝,农民布帛和其他用品,“皆取给于商家,至秋以粮抵价” 。虽全县产粮不过50余万石,但农民“留以自食不过十之三,余皆由商人运售口内及转贷民间” ,[344]商品率为70%左右。

相对于经济作物和园艺作物来说,粮食作物在商品率方面有一个显著的特点,那就是在大多数地区,商品率最高的并不是当地最主要的、种植面积最大的粮食作物。小麦的播种面积北方大于南方,而商品率南方高于北方;稻米则相反,南方的播种面积远大于北方,而商品率北方高于南方。在北方,小麦、小米的商品率一般高于高粱、玉米,而播种面积则相反;在南方,商品率较高的是播种面积有限的小麦、大麦、糯稻、豆类等,而播种面积最大的籼稻,商品率最低。这是因为播种面积最大的往往是生产者的主要食粮。他们在满足自己的直接需要后,投入市场的商品部分相当有限。而那些种植面积小的粮食品种,尽管商品率较高,但商品量有限。因此,既要看到甲午战争后粮食商品化一定程度的发展,又不要估计过高。

以上对若干主要经济作物和粮食作物商品量和商品率的单项考察,从一个侧面反映了甲午战争后口岸附近和铁路沿线地区农产品商品化的程度,但还不能全面说明某一地区农产品的商品化情况。要做到这一点,就必须对该地区主要农产品的商品量和商品率进行综合考察。

下面再从一些地区农产品商品量和商品率的综合情况看。

一个商业性农业区,就是一个专业性的农业种植区,必定有一种乃至若干种农作物是以商品性生产为主,而一种或少数几种农产品的商品化,又会刺激和推动其他农产品的商品化。因此,作为一个真正的商业性农业区,商品化的农产品不是一种或少数几种,而是很多种,也就是农产品的全面商品化。上述口岸和铁路沿线地区,正是属于这种情况。即使那些蚕桑、棉花、烟草、花生、芝麻、大豆等专门种植区,其农产商品也不限于专业作物,而是包括主要的粮食作物、经济作物、园艺作物以及家庭副业等多种产品在内。如广东增城是珠江三角洲重要的水果专业区,不但所产荔枝、橄榄、香蕉、菠萝、龙眼、柑橘、石榴等水果一千数百万斤,全部外销,而且粮食和其他农副产品的市场销售量也相当大,所产稻米除在本县调剂外,每年外销800万~1000万斤,所产小麦30万斤,则全部贩运出口。此外,每年外销黄麻、烟草、酥醪菜各四五十万斤,柴炭数百万斤,猪、牛各数千头,鸡、鸭、鹅30余万斤。纯自给或就地销售的主要作物只有花生、甘薯等少数几种。[345]直隶重要产棉区藁城,不但有大量的棉花和土布运销天津和山西、绥远等地,五谷及甘薯亦“随时随地销售” 。此外还有相当数量的花生、花生油、肥猪、羊毛、羊皮销往北京、天津、正定、束鹿等地。[346]高邑全县有重要的农作物18种,其中销往邻近各县的有11种。[347]望都除了占全县耕地30%的小麦尽销外境,尚年产棉花约三百万斤、辣椒三四百万斤、枣二三十万斤、肥猪万余口以及相当数量的花生,销往北京、天津、察哈尔、汉口、徐州、蚌埠和国外一些地区。[348]这表明这些地区农产品的全面商品化。

在不少地区,农产品的商品部分已经占有相当高的比重。如奉天东丰,据说消耗于本地的农产品仅占20%,运销外境者占80%。[349]铁岭12种主要农产及其制成品中,有8种的外销率在60%以上。[350]吉林桦甸,1928年的9种主要农产品的价值额合计968万余元,外销总额为651万余元,外销率为67.3%。[351]如果加上当地的市场销售部分,上述3县的农产品商品率当在70%~90%。

东丰、铁岭、桦甸三县的农产品商品率,在东北地区可能是比较高的。但决不是绝无仅有的。从一些记载看,奉天辽阳、沈阳、海城、宽甸、安东、开原、海龙、洮南,吉林双城、宁安、桦川,黑龙江呼兰、瑷珲等地,农产品的商品量和商品率都达到了一定的高度。

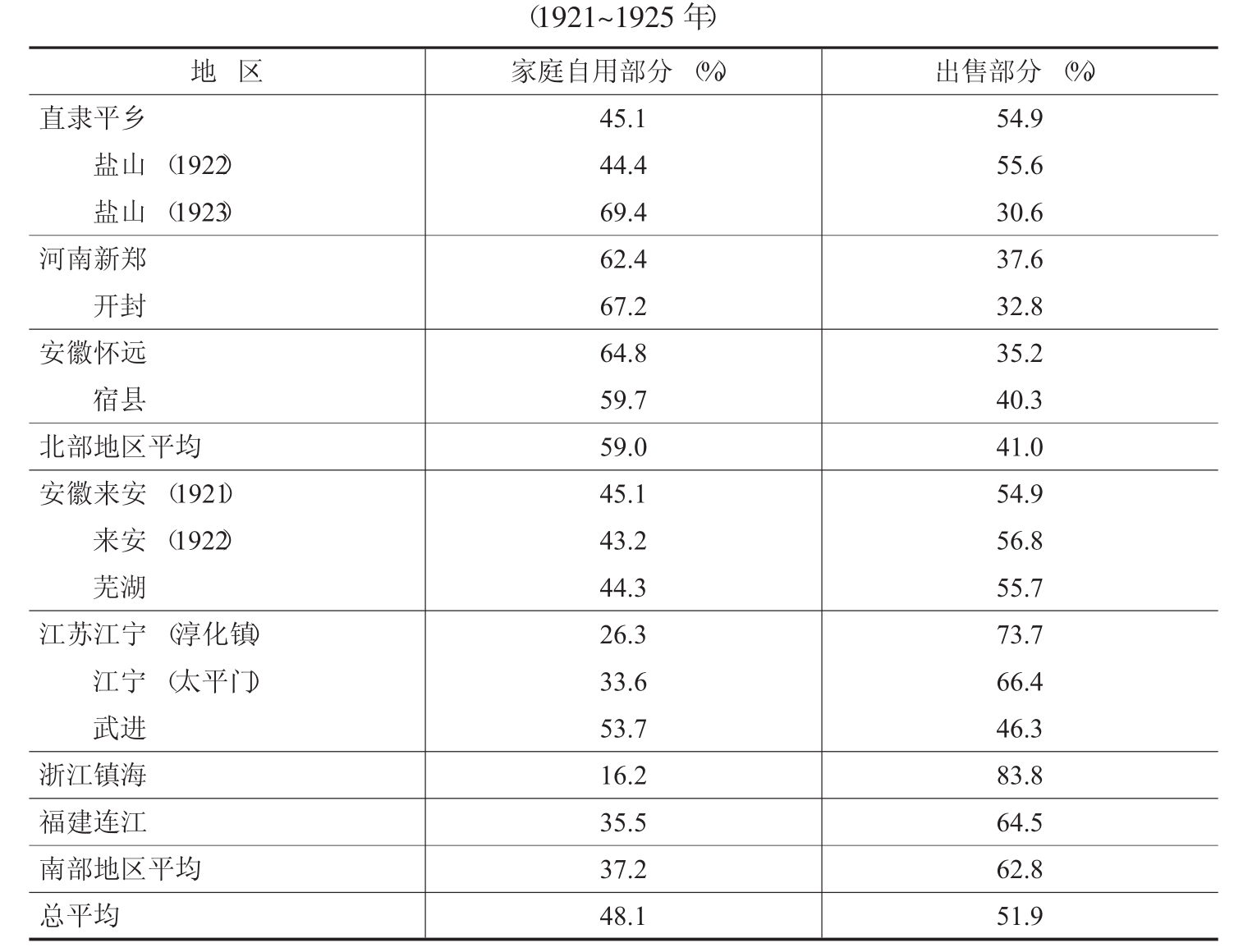

在关内,总的说,农产品的商品量和商品率不如东北地区高,但仍有不少地方的农产品达到了全面商品化的程度。如直隶涿县,相当比例的农产品是为市场而生产的。据统计,各种农产品销往外地的比重,棉花80%,水果60%,稻米、肥猪50%,粉条40%,小麦33%,玉米25%,豆类20%,此外还有相当数量的芝麻、鸡蛋销往京津。在大量出售粮棉水果的同时,又由张家口等地买进大量小米、高粱,其数量分别相当于本地产量的1/3和1/2。各种棉织品则由高阳买进。[352]这种农产及其制成品的大买大卖,大进大出,充分利用市场进行品种调剂,利用市场差价决定土地的种植经营,正是农产品高度商品化的一种表现。又据20年代的调查,直隶平乡、盐山,河南新郑、开封,安徽怀远、宿县、来安、芜湖,江苏江宁、武进,浙江镇海,福建连江等12县15处农产品的商品率,最低30.6%,最高83.8%,平均为51.9%。具体情况见表11。[353]15处中,农产品出售部分超过50%的达9处,不足50%的6处。盐山1923年调查的一处最低,只有30.6%,这是由于当年作为主要商品作物的小麦歉收的缘故。浙江镇海的出售部分最高,达83.8%。从地区看,南方稍高于北方,市场出售部分已达62.8%。表明在这些地区农业生产中,商品性生产开始占据主导地位。

列宁在谈到俄国商业性农业的发展时曾经指出,“由于农业本身的性质,农业向商品生产的转变是以特殊的方式进行的……商业性农业的形式非常复杂,它不仅在不同的地区形式各异,而且在不同的行业也不相同。因此,在研究关于商业性农业增长的问题时,无论如何也不能局限于整个农业生产的笼统的统计资料。 ”[354]口岸附近和铁路沿线地区商业性农业发展、农产品的商品量和商品率提高的情况,完全证实了列宁的论断。例如,粮食的商品生产,既有专业型的,也有余粮型的,还有“粜精籴粗”和品种调剂型的。因此,不能把某一农户或地区的余粮率等同于粮食商品率,不能把以调剂品种为目的的粮食交换排除于商品交换之外,更不能用资本主义商品生产的标准来衡量小商品生产。否则就会忽略和抹杀自给性农业向商业性农业转变的基本事实。

表11 直隶平乡等处农产品家庭自用和出售部分比重表

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。