一、棉纺织工业

在中国民族工业的兴起和发展过程中,机器棉纺织业一直居于举足轻重的地位。从1894~1927年这30余年中,它经历了迅速兴起、蓬勃发展和在困难中挣扎几个阶段,它的起伏变化,从一个侧面富有代表性地反映了中国近代民族工业发展过程中的若干特点。

(一)机器棉纺织工业的兴起

19世纪90年代,在“设厂自救”呼声的激励下,中国民族工业在1896~1899年和1905~1910年的时期,曾经出现过两次创业浪潮。机器棉纺织业在这两次浪潮中都有比较突出的表现。经营棉纺织业的企业家从参与1893年上海机器织布局的生产实践中,了解到创办织布厂“资巨而任重”,而经营纺纱厂“资本可以稍轻”,纱厂的规模可以“随其资本之大小而设立”。(33)所以,从1895年以后,不计原已成立的华盛、裕原、华新和武昌织布等企业,新建的并迅速投产的纺织企业几乎都是新式纺纱厂,一共有10家。它们拥有的机器设备和资本数量有如表1统计。

表1统计表明:新设10厂中只有通久源纱厂置有布机400台外,其余各厂专业纺纱。10厂共有纱锭19万余锭,和资本额500万余元。就新设10厂的资力和规模来看,只有湖北纺纱官局拥有资本120万元,纱锭5万余枚外,其余各厂资本大抵在30万~70万元之间,置备纱锭在1万~2万余锭。表明中国近代棉纺织业在其兴起阶段,是以一批中小型规模的工厂为先导的。

在上述10家纱厂筹建过程中,我国国内市场对于机制棉纱的需求量一直处于不断增长的状态中。海关统计反映,在1889年以前,机制棉纱的年进口数量大约在60万担上下,到1890年,棉纱的进口量便突破了100万担,6年以后又提高到160万担,到19世纪终了的那一年,甚至超过了200万担。(34)棉纱进口数量递年赓续增加,表明国内市场对机制棉纱的消费能力存在着深厚的潜力。与这种需求数量日益增长的同时,棉纱生产和销售所实现的丰厚利润,有力地推动了10家新设纱厂积极投入生产的热潮。1896~1899年,新投产的6家纺纱工厂都能在不同程度上获得令人称羡的利润。创设在产棉区、并有充沛供应劳动力的宁波通久源纱厂在1896年6月开车纺纱以后,昼夜开工,少有间断,每月出产10支、12支、14支及16支的棉纱共计25万磅。其产品绝大部分为邻近城乡积极消纳,只有小部分为福建省市场所吸收。当时棉花价格虽然渐见上升,但“纺纱生产仍然极为有利”。(35)又如以供应常州、江阴、镇江和无锡本地消费的业勤纱厂,在1897年初投产后,生产一直繁忙。起初这家纱厂只有细纱机38台,轧花机38台,纱锭10192枚,动力设备只有1台350匹马力的蒸汽引擎。生产12支、14支和16支纱,而以14支纱为主,年产纱约7500件。(36)尽管它日夜开工,但其产品仍不能满足上述各地市场对它提出的需要量。据无锡当地人反映,“这家纱厂的盛况是少有的,它的股息最少将是25%”。在丰厚利润刺激下,业勤纱厂业主杨宗濂、杨宗瀚准备在已有生产能力的基础上,扩充生产,再增设纱锭15000枚。(37)设立在古运河西岸的杭州通益公纱厂和萧山县的通惠公纱厂,都从本省市场取给原料,推销产品,连年经营都很见起色,即使在花价上升的年份,据说也有利润可得。(38)由此可见,出现在甲午战争后第一次创业浪潮期中,民族资本纺纱工厂是在国内市场消纳能力日益增长的鼓励下蓬勃兴起的。

但是,推动民族资本棉纺织业勃兴的各种积极的经济因素,对于通过《马关条约》攫取特权的外资棉纺织工厂,同样产生强烈的刺激作用。1897年,在上海便出现了德、英、美等4家外国资本的棉纺织厂,共拥有纱锭145000枚,更兼资本雄厚、设备新颖,经营管理方法先进,它们在1897年成立之后,与民族资本纺纱业争夺原料和产品市场,使后者的处境逐渐从兴旺而转入劣势。这期间又因原棉供应紧张,价格上升,如1893年以前,华棉一担售价12~14两,1895~1896年,棉价因需求量增加而暴涨,每担售价在14~16两之间浮动,遂使华商各纱厂为储备原棉而痛感资金拮据。一度形成的华商设立纺织厂的热潮在1899年大生纱厂勉强创办之后,便转为沉寂。从1900~1905年,6年中民族资本棉纺织厂在全国竟无一家成立。

(二)抵制外货运动与民族棉纺织业的初步发展

20世纪初,正当民族棉纺织业兴起遇到障碍,徘徊不前时节,在全国主要省市为反对外国侵略而掀起了收回利权和抵制外货的斗争运动,它为全国民族工矿企业的发展提供了一个极有意义的转机。

1900年,在资本主义世界发生了经济危机,列强间对海外市场的争夺更加激烈起来,它们已经不再掩盖垄断市场和垄断利权的野心。尖锐的利害矛盾和争夺终于酿成了1904~1905年在中国东北领土上爆发的日俄战争。交战国双方都急忙地为支持厮杀而聚敛军需物资。这使日本棉布不得不减少对华输出:它从1904年输华315160捆降至1905年的232666捆,到1906年,再减为142219捆。(39)与此同时,日俄双方在交战期间又都急切地就近向中国购买大量布匹充实军需。这个偶然的因素刺激了中国织布业的发展。在1905年一年中,在北京、安徽、江苏和河北等地为适应布匹的急需而新设了9家织布厂,1906年又增加5家;不过这些匆忙兴建的布厂规模都不大,多数只拥有资本在5万两以内,属于中小型的企业。(40)

这期间,在国内接连发生了反对外国侵略的运动。继1903年收回利权运动之后,1905年发生了美国虐待华工、迫害华侨事件,美国国会通过了新排华法。于是全国人民为反对美国暴行和霸道行径,广泛开展抵制美货斗争;延至1908年,又发展为抵制日货的运动。全国主要工商业城市如上海、广州、天津、汉口等地的民族工商业者一致执行“不用美货,不订〔购〕美货”的决议。使美国输华商品值从1905年的7600余万关两,下降为1906年的4400余万关两,1907年的6690余万关两。这种输入额逐年下降的趋势一直持续到1910年。这一年美国输华的商品值仅有2400余万关两,为1905年的31.5%。同期中其他主要资本主义国家输华商品值虽不像美国那样剧烈下降,但也明显地表现出了对华出口值有所趋低的倾向。例如,英国输华商品值从1905~1909年便从8640余万关两下降为6820余万关两,减少了21%左右;日本在1908~1909年的输华值也较1905年减少了3%。全面地审查,这期间外国输华商品总值从1905年的4.47亿关两下降到1908年的3.94亿关两。(41)在进口商品中一向居于重要地位的棉纺织品,在开展抵制洋货运动的几年中,其进口值显然在不断下降。

表2 中国棉纺织品进口值统计

资料来源:杨端六、侯培等:《六十五年来中国国际贸易统计》,国立中央研究院社会科学研究所,专刊第4号,1931年,第1、20页。

表2统计表明:1905~1910年,随同外国进口总值下降,棉纺织品的进口值也同步趋低,其中棉织品(主要是布匹)较棉纱的进口值减少更为明显,1910年的进口值只占1905年的59.3%。它意味着抵制外货运动使中国棉纺织品市场在承受外国商品的压力较前有所减轻,民族织布工业的处境相应地有所改善。以产品与美国粗斜纹布相仿佛的上海各织布厂,在1905年以前过的是“连年亏折,久不闻有余利”的日子;抵制外货运动开展后,使销路缓滞的沉闷景象为之一变,成了“生意之佳为往年所未有”。显然,这种变化“实因各处相诫不用美货,是以本市销场,顿形畅旺。”(42)经营布业的利润伴随销路“畅旺”而到来,它在很大程度上鼓动起民族织布业资本家投放新投资的兴趣。从通商口岸到内地城镇,在短时间内都出现了择址设厂,购置机器,从事织布的生产活动。一批专业的机器织布厂和织布工场先后争相成立。从1905~1909年,在上海、北京、广州、安徽、江苏、河北、福建和山西等地,设立了织布工厂计达23家,共拥有资本55.9万元;其中拥有资本在5万元以上的为数不多,只有4家,即在1905年设立的广州亚通织布局和江苏如皋因利染织厂,1907年的广州黄埔织造社合资有限公司和上海宏兴织布厂等,其余的大都为小型工厂,资本额大多在3万元以下。(43)此外,还有浙江绍兴厚生织染所(44)和湖南湘潭瑞锦机器织布公司,(45)估计是中型企业,惜资本额不详。至于手工织布工场,这时成立的就更多了。从1905~1910年新设的工场有61家之多,大多购置国外制造的手织足踏铁轮机,分布在江苏、四川、广东、直隶、山西、奉天、湖北和福建等省,其中拥有资本在5万元以上的只有2家,即1908年兴办的奉天锦县私立第一工厂和1909年的直隶饶阳协成元织布工厂,其余的大都是二三万元以下的小型工场。(46)

应该指出,这一时期,作为中国棉纺织业重心的机器纺纱业在上述政治经济条件变动的刺激下,在原有基础上也有了较大的发展。

在抵制外货运动的有力影响下,外国棉纱输入量频年下降,但消费市场对机纱的需求始终保持旺盛,甚至明显地表现为有增无减。这便促成了国内在1905年以后再次出现建造新纱厂的浪潮。当年就有候补道出身的朱幼鸿在江苏常熟创建裕泰纱厂;次年随之兴建新纱厂增为3家,它们是郎中蒋汝坊在太仓建济泰纱厂、退职尚书孙家鼐在河南省安阳首创广益纱厂、中书顾元琛在浙江宁波建和丰纱厂;1907年有翰林院编修张謇经多方集股,购买山西官机12000锭和英国纱机14000锭,在江苏崇明兴建大生第二厂;同年商人荣宗敬、荣德生等在江苏无锡创建振新纱厂;1908年有朱志尧、沈仰高合资在上海创办同昌纱厂;施子美、严惠人集资在江阴创办利用纱厂;1910年,在直隶省宝坻县有利生祥纱厂创立,其创办人不详。6年之间在国内接连不断,陆续创建民族资本新纱厂9家,(47)为新生产力的跃起提供了积极的新天地。总计民族资本纺纱业在这短短的几年间新增资本约近500万元,新增纱锭129597枚。(48)

回顾这一次民族资本纺织业再次出现投资热潮以及在新纱厂兴建的持续过程中,有以下几个特点可供进一步研究和探讨。

首先,从这次民族工业全面发展的景象来看,民族棉纺织业虽然还是走在各业的前头,但与19世纪90年代第一次热潮作比较,它的发展幅度并未表现为更加壮观,也不曾形成波浪式地推进而坚持下去。但值得重视的是,这期间民族棉纺业的发展,基本上是以抵制外国同类产品的压迫,谋求国家经济独立,企图通过自身的成长和发展,使之成为中国社会经济发展的有机组成部分。这种努力从根本上说,是为中国近代社会经济独立发展做出了有益贡献的。其次,通过这次努力,在民族资本纺织厂的生产配置上出现了比较合理的调整。实践帮助企业经营者较深刻认识到,就近购买原料和销售产品,是保证企业顺利发展的有力因素。新设纱厂开始分别设在与上海相邻的江、浙两省交通比较便利的县城;但广大的内地还只有河南安阳和直隶宝坻两地设立了新纱厂。所以,就全国范围来看,纱厂配置不平衡的特点并不曾发生重大的变化。

此外,这一时期新设的纺织厂还因政局不稳,得不到企业发展所必需的稳定条件。当时推翻清王朝的民主革命运动正处于日益广泛而深入的时期,政局动荡多变;社会经济生活又因对外贸易入超年复一年扩大,民族工业商品市场受挤压,更兼归还外债,偿付战争赔款,常常因银根紧张引起金融混乱。凡此种种不利的外部条件,都给新设棉纺织厂带来消极的影响。就新设纱厂主观上的弱点来看,纱厂的创办人多半来自退职官员,他们一时受优厚的纺业利润的驱使,但不曾审慎周详地考虑本身并不具备经营新式企业所必需的新知识,特别是现代生产技术和经营管理方法。他们醉心于运用封建管理的落后方式来领导和组织新式企业的供、产、销业务,以致经常出现矛盾而不自觉。譬如他们在工厂管理上习惯地保留着落后的工头制,造成了原料、机物料、动力、人力的很大浪费,而且生产效率低下,产品质量难有保证。所以,在新纱厂投产后不久,创办人便发现他们的产品在进口洋纱和外资在华纱厂的产品面前,显得缺乏竞争能力,难以实现原来期望的高额利润。这一时期的实际情况反映了:新设纱厂中只有南通大生纱厂经营比较顺利,生产经营规模频年有所扩大,而其他纱厂多数境况不佳,有的甚至出现亏蚀。有记载称:常熟裕泰纱厂初创的几年中,完全无利可得;太仓济泰纱厂开工未及两年,亏折已在10余万两;宁波和丰纱厂初创几年尚可勉力维持,1911年因原棉失收,原料不继,被迫停工,次年复工后仍然困难重重。江阴利用纱厂创建后的次年便出现资本周转不灵,不得不抵押于苏州厚生公司。(49)杭州通益公纱厂从1905年秋后因市面转滞,销路受阻而无所进展。(50)无锡振新纱厂大股东荣瑞兴从事投机,将厂房地契押入汇丰银行,旋因股票投机失败,无力赎回,工厂几遭查封抵偿。(51)据不完全统计,1905~1911年7年中新旧纱厂的改组、出租、出售竟达8家11次之多,(52)充分反映了这一时期新创纱厂的经营状况,远不如1895~1898年那样生机勃勃。

(三)第一次世界大战与棉纺织业的短暂繁荣

第一次世界大战时期,海上运输发生重大困难。欧洲各交战国厉行战时经济生产法规,轻工业生产受到一定的限制。因此,外国输华棉纺织品相应缩减。这个现象在海关统计报告中明显地反映出来,如表3。

与外国输华棉纺织品进口值频年递减的同时,欧洲资本主义各国在华纱厂也因战争进行而无力增加投资,扩充生产。民族棉纺织业生产的外部压力明显地有所减轻。但民族棉纺织业的生产和经营在欧战初起的两年并未表现为迅速改观。这是因为在1914~1915年,在国内出现了棉价上升和纱价跌落的现象,使民族棉纺织业的运作难有重大作为。据推算:生产16支纱,在1914年,每包尚有利润14两可得;1915年因棉价上升,每包纱反而要亏折3.13两。(53)1916年虽然稍见转变,但每包纱的生产仍只有5.4两薄利。直到1917年,棉业生产经营才出现重大的转机。当时棉和纱的价格虽然都在上升,但棉价上升幅度比较缓和,而纱价则大幅度提高纺纱业开始出现了高额利润。例如,1917年,生产一包棉纱可实现利润26.4两,1919年更递升为50.5两,这种高额利润的趋势一直维持到1921年。(54)这几年就成为经营棉纺业资本家获致高额利润的大好时光。原来处于“奄奄不振”的民族资本纺纱厂,到此时“顿然起色,盈〔利〕年百余万”。(55)一些设有纱厂的工商业城市也因为纱业产销活跃,带动了某些与纱业有联系的行业转向繁荣。在上海,与纺纱业有直接联系如纱号、花市,据说都因纱业产销两旺而获得“颇为可观”的盈余,年达10万~30万元不等。(56)华北工业城市天津,1918年秋后,每包棉纱市场价格增长10余两,买主在市情看涨声中争先恐后,促使天津工商业活动更为忙碌和繁荣。(57)>至于各纱厂在这期间的盈利状况,其景象若与欧战前相比,简直是不可同年而语。

表3 外国输华棉纺织品历年进口值变化

资料来源:有关各年海关统计报告。

例如,创建于1899年的南通大生纱厂原有资本仅44.5万两,开办之初利用通州“人工较贱,采运物料亦易”的有利条件,虽也稍见成效,(58)但是它在1913年以前的5年间,每年实现的纯利润大抵在20万两左右,最多时曾达36万余两。第一次世界大战发生后,该厂纯利润遂逐年上升,1919年最高时达264万余两,当年工厂扩充资本,从200万两增资为250万两。1920年除大生一厂获纯利200余万两外,崇明大生二厂的纯利也达108万两。(59)1906年创建,1907年3月开工生产的无锡振新纱厂,在投产后最初的七八年中,进展缓慢。大战爆发后,情况有所改观,1914年该厂资本从30万元扩充为50万元。1919年有说该厂获利达130万元,(60)这两年(1919~1920年),该厂在高额利润的刺激下,分配给股东的红利高达6分之多。(61)与振新纱厂同年创办的宁波和丰纱厂,1913年虽曾将纱锭设备由21600枚增加到23200枚,但在经营上颇感困难。可是到了1919年,这家只拥有资本90万元的纱厂,却实现了125万元的纯利,为资本额的138%;1920年的纯利润比前一年更为丰厚,1921年虽稍见减少,但纯利仍在70万元左右。(62)1908年集资30万两创建的江阴利用纱厂,开办后的第二年,曾因资金周转困难,一度出租给苏州厚生公司经营;1915年,原股东在优厚纱业利润推动下续招新股,收回自办。到1921年,6年间资本从初创时的30万两增加到72万两,纱锭设备也有所增加,获取利润高达300余万元。(63)1912年以租办武昌纱、布、丝、麻四局为创业基础的湖北楚兴公司,在初办几年,业务并不起色。欧战发生后,国外商品输来湖北数量锐减,而武汉当时尚未创办其他纱厂,楚兴公司的产品遂有了宽广的市场保证。它所产的棉纱、布匹运销湖南、陕西、四川以及西南云、贵各地。1914~1916年,每年盈余据称都在45万两,1917年上升到60万两,1919年又猛增到200万两,(64)1920年获利最高,有说净利润在350万两。(65)另据参与经营楚兴公司的当事人回忆:到1922年楚兴公司结束时,10年之中,盈余总额在1100余万两,股东共分红利存800万两,如按原始70万两股额摊扯,平均每1万两股本,可得114000余两。(66)1915年创建的申新一厂,额定资本30万元,实收21.7万余元,1916年投产,1917年和1918年盈利额各在11.8万元和22.2万余元。1919年企业扩充规模,增资到80万元,当年盈利达104万元,盈利率为130%;1920年再度增资到150万元,当年实现利润127万元;1921年又扩大生产,增资到240万元,但当年利润量见减,仅在72.8万元。(67)天津裕元纱厂创建于1917年,初创时实收资本200万元,次年投产,正逢纱业经营进入繁荣时期;到1922年,该厂在5年内盈利累积达600余万元。其中除了提存折旧和少量公积金外,提取股息、分派花红或转账发给股东股票合计达500余万元,1922年固定资本已达800余万元。(68)天津华新纱厂也于1917年由周学熙、杨味云等创办,初创时有资本200万元,购置纱锭25000枚,经营年余,1919年盈利便达150万元。(69)

以上事例是就大战时期若干典型纱厂获致厚利所作的反映。

如果就纺纱业全业动态来审察,它提供给人们的印象自当更为全面和深刻。中国市场上的棉纱需求一向以20支纱以下的粗纱为主。所以,有日本人滨田峰太郎曾以生产16支纱每包耗费的生产成本和市场的销售价格做了比较系统的统计,以说明这一时期纺纱业的盈利状况。见表4。

统计表明:1917~1921年,是纱业生产盈利累累的5年,形成这一现象的主要原因是这几年棉价变动相对缓慢,而纱价则因国外进口锐减,市场需求殷切,因此,纱价更从1917年起扶摇直上,居高不下,而且两者之间的反差一直维持到1921年。于是,这5年便成了华商纱厂创办以来获利最为丰厚的时期。

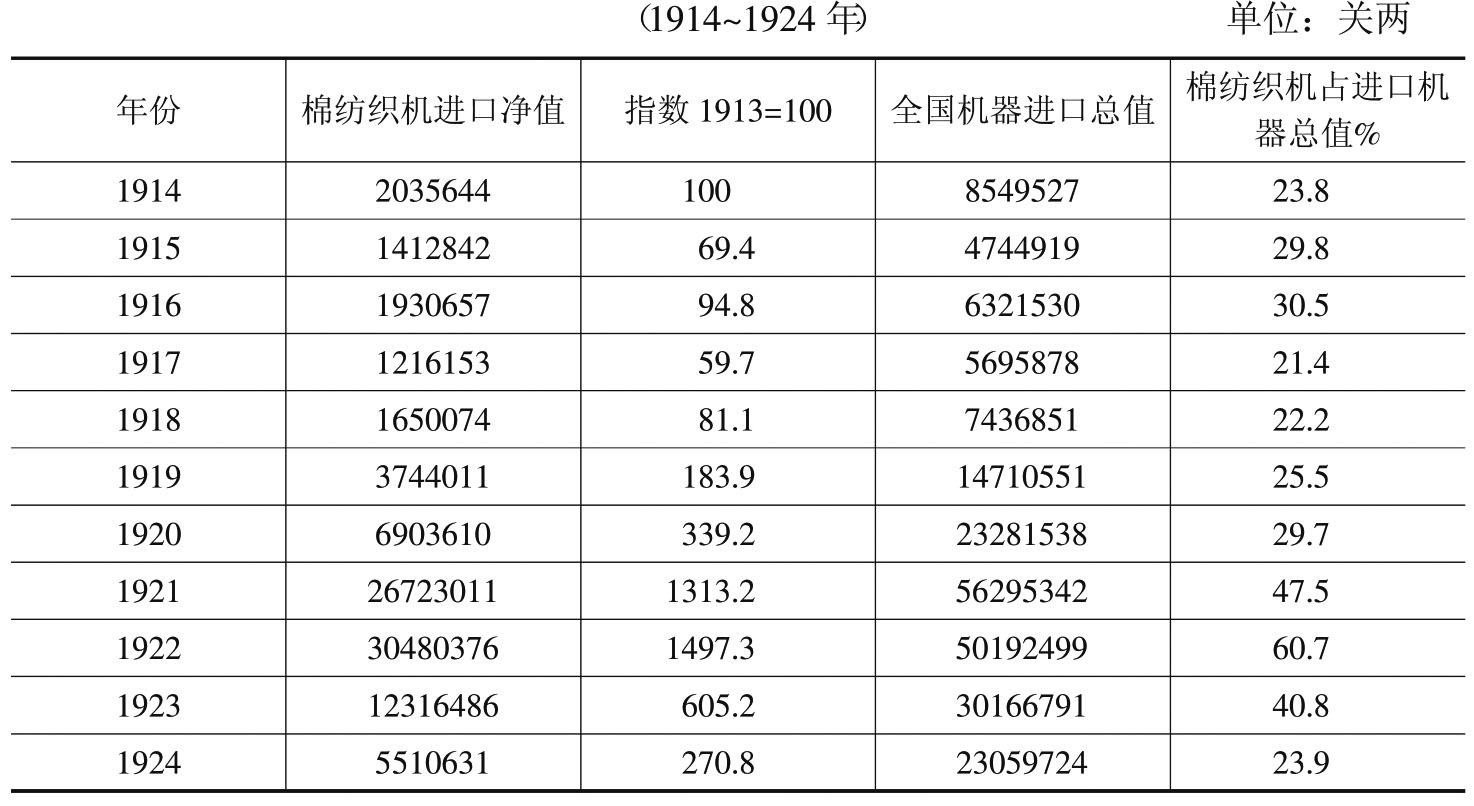

资本的本能在求不断增值。资本家作为人格化的资本在纺织业优厚利润强有力的刺激下,为了追求更大利润的到来,势必以最大的热情从事纺织事业的擘划和发展。一时间华商纷纷通过英、美在华洋行,转向国外生产厂家订购机器,其中“尤以纱厂机器为特甚”。1919年,上海慎昌洋行“在几个月中便接到订购机器合同20件,价值数千万两”。(70)不过欧美各国在战时对机器输出采取严厉的限制政策,英国“限制每年以其全国所成纱机50万锭,于十分之一售与中国,即5万锭也”,(71)美国在1917年参战后,也“严行取缔机器之输出。”(72)因此订购纺织机器的订货往往要延至次年,甚至更晚一些时候才能取货。这一情况可以从欧战发生后,我国历年购置纺织机器进口值的数字变动上得到具体的反映。见表5。

表4 第一次世界大战前后中国纱厂盈利情况

资料来源:据滨田峰太郎:《支那汇於ける纺绩业》,1931年版,第16页数字计算,转见:严中平:《中国棉纺织史稿》,第186页。

表5说明:1915~1918年,棉纺织机器进口值虽有浮动,但其基本趋势是下降的。这显然是与当时我国棉纺织业处于徘徊不前,少有起色,遑论增添设备有关。1919年及以后各年,情况出现了变化,纺织机器进口值也迅见上升,较1914年增加83%;以后各年更是一往直前,1921年和1922年各猛增达12倍和13倍。但1922年酝酿达半年之久的直奉战争,终于在当年夏天爆发,(73)华北各省政局动荡。战争造成铁路交通忙于兵差;有说京奉线上运输兵员数达一百数十万人。于是商人无法向内地发运棉纱,纱厂也难以获得原棉供应。棉纺织业暂时陷入进退两难境地,纺织机的进口值在1922年以后也因此低落,这种状况大致延续到1925年。

表5 中国棉纺织机器进口价值统计

资料来源:根据有关各年《关册》统计报告数字编制。

至于民族资本创建新纺织厂的热潮在1914~1922年间,表现为一共建起了新厂44家,其中30家(居新建厂的68%)是建立在1920~1922年之间。1921年和1922年建造新厂最为突出,两年中共有新纱厂29家投入生产,占这期间全部新建纺纱厂的2/3。全国纱锭设备则由1914年的503104枚增加到1922年的1632074枚,9年之中增添1128970枚,达2.3倍。各厂锭数增加最快的年份也在1921年和1922年,两年中各厂所增纱锭均各在39万枚以上,占9年中全部新增纱锭的69.6%。(74)由此可见,人们习惯上把第一次世界大战期间称为民族棉纺织业的“黄金时代”,其着眼点显然是就民族棉纺业在这期间利润丰厚而言的;实际上从民族棉纺业的生产能力成长和扩大而言,应该说1921~1922年才是它发展过程中最具关键意义的时期。这可说是民族棉纺织业的发展在这一时期不同于其他行业的一个特点。至此,有必要将第一次世界大战前后我国民族棉纺织业历年生产能力增长的全面情况作一简要统计,以便对这一时期棉纺织业的发展有一整体的了解。见表6。

表6 第一次世界大战前后民族资本纺织业发展情况

资料来源:丁昶贤:《中国近代机器棉纺工业设备、资本、产量、产值的统计和估量》,《中国近代经济史研究资料》(6),第88、93页。

这时期,民族棉纺织业发展过程中的另一特点,表现在新建的纺织厂在地区分布上已不像前期集中于上海,并且逐渐越出江、浙两省,向腹地城市扩散,比较有效地改变了过去集中于苏、沪一带的畸形现象。本期中直隶、湖北、湖南、山东等省,都分别创办了2~8家纱厂,(75)西南边陲的云南省在1919年也积极筹集资金创设纺织厂。(76)特别值得着重指出的是天津、武汉两大城市在本期中陆续创办了几家颇具规模的纺织厂。在天津有恒元、裕元、华新、北洋商业第一及宝成等5家民族资本纱厂,共拥有资本1600余万元,置备纱锭达17万余枚,织机800台;在武汉则有楚兴公司、汉口第一纺织厂、裕华、震寰和申新第四等纺织厂,共有资本600余万元,纱锭22万余枚,织机1400余台。从而这两大城市逐渐发展成为华北、华中棉纺织业的中心,其详细情况有如表7所列。

表7 天津、武汉纺织业发展情况

资料来源:①天津各厂见《中外经济周刊》第43期,1924年1月5日。②武汉各厂分见《中外经济周刊》第31期,1923年10月6日;楚兴公司资本及裕华公司见《裕大华集团史料》,第5页;申新第四厂见《荣家企业史料》,第86页。

此外,这一时期中新建纱厂所拥有的资本和设备,都较前设纺织厂更雄厚和先进。特别是在管理上,它们认真吸收和学习从社会实践中积累起来的经验,力求摆脱落后的封建残余管理方式的束缚。上海的若干纱厂在进入20世纪20年代以后着手废除封建工头制,聘用由有关专业学校培养出来的技术人员;在厂内则逐步加强车间的技术力量,建立起产品检验和机器检修制度;对工人管理也逐步采取按照科学生产要求,推行一些新措施,注重于劳动生产率的提高。凡此都间接反映出民族资本纺织业的生产和经营管理开始步上新的轨道,刻意追求生产力水平的提高。这是中国近代棉纺织业在繁荣时期所取得的最为宝贵的成就。

(四)20世纪20年代中国棉纺织业发展的挫折

中国棉纺织业经历了第一次世界大战期间几年短暂的繁荣之后,到1922年的下半年及其后几年,它就愈来愈严重地暴露其萧条的景象了。

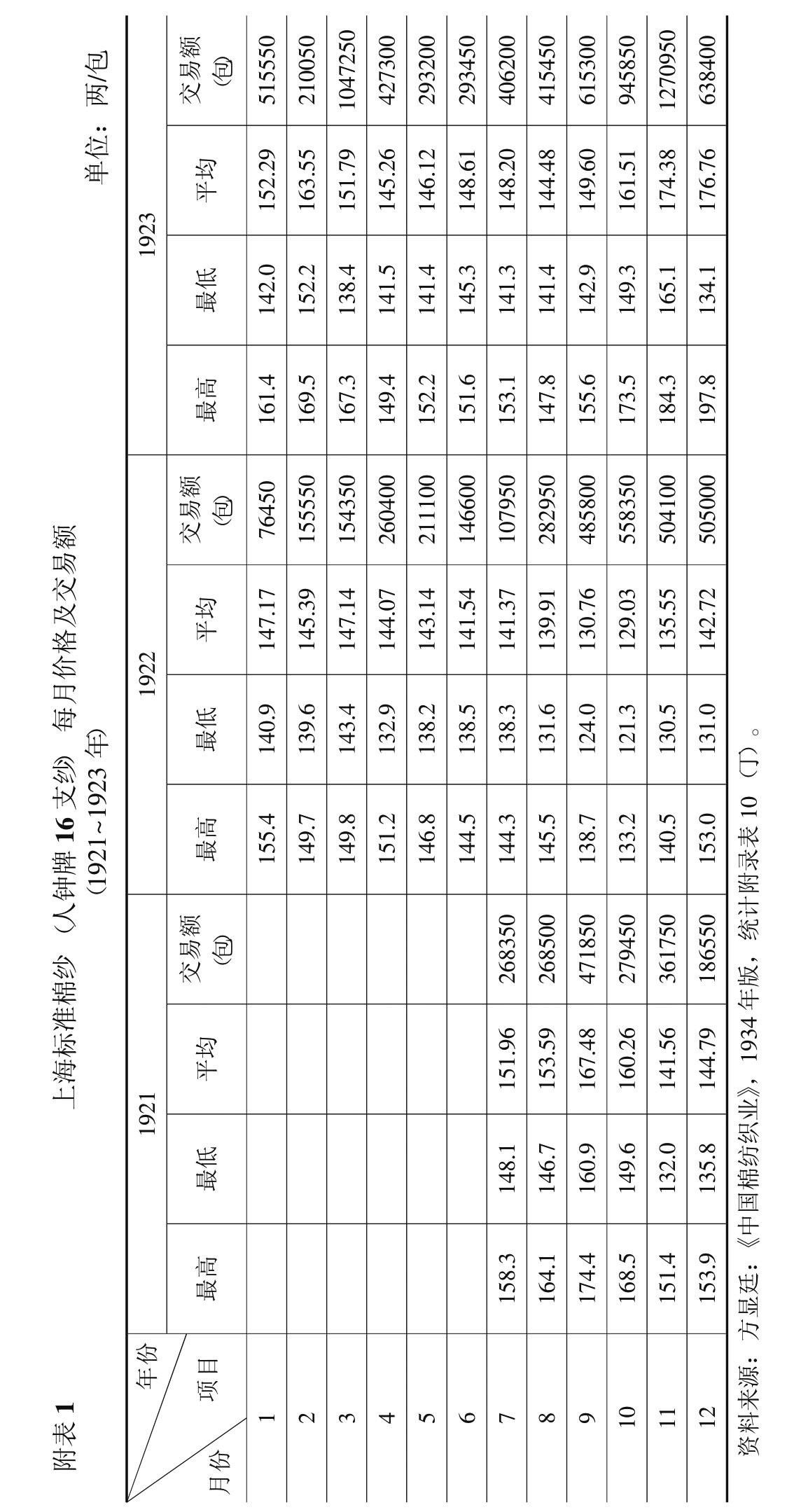

1922年夏,国内军阀火并,直奉战争使铁路交通瘫痪;更兼当年4月间,上海市场出现棉纱价格跌落,并表现为持续下降的倾向。它从4月间每包平均银144.07两跌落到当年10月间的129两。与纱价不断跌落的同时,原棉市价却高翔猛涨。1922年10月以后,上海市场所售通州棉花每担从29两上涨到当年12月的37两,而1923年全年的花价,每担也都在40两上下波动,最高时竟达48.5两(纱价、花价变动情况,详见本节附表一、二)。花与纱的市价出现如此相反方向的变化,立即影响到民族棉纺织业在产销上陷入极其不利的境地。美国棉纺织专家皮尔斯(S.Arno Pearse)曾就当时华商纱厂16支纱每包所需的生产成本与上海市场的售价,做了一个比较系统的调查,见表8。

表8 华商纱厂16支纱每包价格和生产成本

资料来源:S.Arno Pearse:The Cotton Industry of Japan and China,Manchester,1929,第157页。

此项调查表明:在1921年秋季之前,纱厂产纱1包尚可获利润22~30两;进入冬季以后,生产成本因原棉涨价而增加,每包纱的利润相应而降为6两左右。1922年的情况也不乐观,春冬两季生产虽薄有微利,夏秋两季产纱1包要亏赔5~7两;1923年的纱厂生产更加困难,竟全年都处于亏赔状态,产纱1包要亏赔8~14两;1924年也不见有利的转机。连年困顿,导致民族棉纺织业的萧条景象有加无减!

民族资本棉纺织厂在萧条期中非常突出地暴露了资本不足的致命弱点。在大战期中和战后新建的棉纺织厂,大多数是在战时利润有力刺激下匆忙起家的;它们在筹建过程中就不曾认真注意招集足够资本的重要意义。当时棉业利润优厚,企业在金融市场掉转资金并不困难,这便隐藏了资本不足的弱点。及至企业投产后,在1918~1921年正是获利累累时节,多数厂家只着眼于丰厚股息的分配,忽视或不认识企业内部积累的重要性。本章在前面述及棉业繁荣时期各厂分配股息、红利的具体情况,正是证明了各纺织厂“所得盈余大都派作股东红利,对于厂家公积金未尝顾及”。(77)企业所需的营运资金大多依靠银行、钱庄的短期信贷。这在棉业繁荣时期尚可维持,一旦出现了棉涨纱落,销路壅滞的年代,企业立即暴露由于流动资金短绌,资金掉转困难,无法及时适应花纱价格急骤变化,做出相应的调整措施。比如1922年9月,上海各纱厂充分认识到棉价势将上升的前景,极想“将棉花购办备足”,但这时节既是棉花、杂粮上市,市场银根紧俏,又是传统的中秋节结账时期,各纱厂所欠银行、钱庄的短期信贷,必须如期清偿。各企业均深感流动资金不裕,难以利用棉价松动的有利时机,购足原棉备用。(78)于是纱厂不得不经常处在“纱已抛售,棉待急购”的应急状态中,只好在棉价步涨中忍受成本不断提高的苦恼。(79)

在棉业萧条期中,棉业资本家曾想方设法,做了不少摆脱困难的努力。

成立于1917年的华商全国纱厂联合会,在1922年企望从棉纱销售价格上,协商一个能为各厂认可的售价,它规定从当年8月起在两周内,每包棉纱售价以135两为最低限价。然而棉纱价格变动有其自身内在的规律,它怎能以纱厂联合会的主观意志为转移?到8月下旬,纱价不但不能从最低限价上上升,反而每包下跌至124两左右,宣告了此项规定的失败。(80)随后不久,联合会又企图通过供求关系对市场施加影响,决定从缩小生产额上维持棉纱价格,使其不致继续跌落。当年9月底,纱厂联合会遂分向全国各省纱厂征求意见。在取得部分地区纱厂的赞同后,它便做出决定:“自1922年12月18日起停止〔生产〕工作四分之一,以三个月为限,届时设市面仍无起色,续停四分之一。”(81)为执行这个决议,各厂或取消夜班,或停开部分纱锭,以减少棉纱产量。但依靠消极的减工、停工以减少产量,维持棉纱价格,也未能收到预期效果。因为旧中国棉纺织品的市场构成上,华商纱厂的产品在数量上原不居于主导地位,与它同时并存的既有外资在华纱厂的产品,更有源源从国外输入的棉纺织品。因此仅仅减少华商纱厂的产量,便企望能够提高纱价的目的无异乎缘木求鱼,其实际结果恰好为外国在华纱厂和外国输华的棉纺织品提供了获取厚利的良机。当时的舆论非常正确地指出:华商纱厂实行减工之后,棉纱产量必随之而减,正好为日本棉纱输华创造坦途。倘将来纱价转涨,势必造成“华厂已无存货,欲售不能;日厂未停纺,积货甚丰,乘机输入,源源不绝,市面必尽为日商所垄断,涨落唯其所欲”。(82)至于外国在华纱厂自然不理睬纱厂联合会的决议,它们甚至利用这一时机动用贮备进行生产,期待纱价回升。可见,这种在华商纱厂中自我限制生产的措施,显然是很不明智的。在执行后不久,也就销声匿迹了。

在执行上述临时措施的同时,华商纱厂联合会还做了其他多项努力。①采纳了企业家穆藕初提出的建议,发行棉业公债,计划发放3000万两债券,以纱厂的房产和设备作抵押,于18年内偿还。②向北洋政府请求禁止棉花出口。但是,前者虽经多方奔走,因得不到北洋政府的支持,空忙一阵,无疾而终;后者虽然一度得到政府赞同,但各国外交使团迅即提出抗议,依附外国势力的北洋政府立即噤不出声,并于1923年5月急忙宣布取消禁棉出口令。(83)从而谋求减轻棉纺织业困难的种种努力,到头来“均以事多掣肘,托诸空谈”,(84)毫无实际结果。

从1923年起,处境日益艰难的民族棉纺织业便不断透露出改组、拍卖和闭歇的消息。纱厂中如常州、大中华、德大、宝成第一、宝成第二、久安、利民、广新和华丰等厂先后宣布破产,纷纷登报拍卖。(85)纺织厂中有向外国洋行或银行告贷的单位由于无力偿还贷款,几乎都被外国资本吞并。如上海华丰纱厂1923年无力偿还东亚兴业会社30万日元的贷款,被迫委托日华纺织会社经营,到1926年终于被日华会社吞并,改称日华第八厂;上海宝成第一、第二两纱厂,1925年无力偿还东亚兴业会社530万日元贷款被迫拍卖,也由日华纺织会社买去,改名喜和第一、第二纱厂;天津裕大纱厂1925年积欠日本东洋拓殖会社债款达299万日元无力偿还,被其接收经营。(86)天津宝成第三厂1923年无力归还美商慎昌洋行借款300万元,遂被该洋行接管;郑州豫丰纱厂在购置纱机时曾向慎昌洋行贷借200万元,到1923年仍无力清偿债务,也被慎昌洋行以“租办”名义接收经营。(87)这时期中因亏蚀而易主的还有德大、常州和大丰等纱厂;因经营困难而改组的就更多了,有大纶、裕泰、苏纶、振华、太仓等纱厂;完全关闭歇业的则有福成、鼎新和久安等厂。(88)

到1926年,中国棉业生产虽因原棉价格略为降低而渐见转机;“无如北方战事,直鲁苦旱,东三省钱荒”等消极因素,使棉纱销路仍呈疲软迟滞。至于南方又因江阴、扬州各常关及江西省境重征纱税,影响所致,造成江苏省各纱厂“几无日不在亏折赔累之中”。(89)

即使到了1927年,棉纺织业生产仍然不曾取得显著的成效。内战扰攘成了遏抑棉业发展生机主要因素之一。这一年,郑州陕棉因军运频繁,不能外运,导致上海原棉供应匮乏,不得不仰求印、美原棉供应。成本增高,销路迟滞,上海的华商纱厂在重重困难中,向社会各界力陈华商棉业历年生产日趋凋敝的种种缘由,言辞剀切而沉痛:“纱厂以买卖棉纱为主要营业,然棉贵而纱贱,营业自然亏损。棉何由贵?国产不足,供不敷求一也;交通阻滞,内地之棉不能完全输出二也;捐税重叠,外人有享用三联单之利益(外人以三联单在内地采办土货,沿途概免税厘),而华商则否三也;不能直接购买外棉,多假手于外人,四也。纱何由贵?内战不已,人民生计已穷,购买力薄弱,销路阻滞,苛税繁兴而已。其最痛苦者,则棉价随世界市情为左右,而纱市则一视国内销行滞畅以为断,其疾徐进退,每非并行,而厂商之筹计盈绌,遂至毫无把握,其营业之不能谋利,尤可显见。即就最近市面以言,每16支纱一包,需棉355斤,棉价每担33两,计银117两,外加工资开缴每包银30两,共计成本银147两,而售价平均只得一百三十四五两,每包损失辄在12两上下。加之国内金融贷款息重,厂商辛苦经营,谋偿银行钱庄欠款子金,犹虞不足,日积月累,母子相乘,只有出于售厂之一法。长此不振,不出三年,现存各厂势将无不憔悴以尽!”(90)兴旺一时的民族棉纺织业自1922年后遂日益陷入苟延残喘的境地。

附表2 上海通州棉花价格

资料来源:方显廷:《中国棉纺织业》,统计附录表8(乙)。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。