关于宁波近岸海域水环境状况的调查与思考

史明华 余夏铭

为了进一步促进我市近岸海域水环境保护工作,市人大城建农资环保工委组成调研组,在市人大常委会副主任姚力的带领下,于2011年7月对我市近岸海域水环境质量状况进行了调研。这次调研采用实地察看与督查相结合的方式进行,着重于对主要污染源的现场调查,检查了海岸排污口、河道入海口、造船厂和污水处理厂等,并进行了认真研究,提出督查意见。

一、我市近岸海域的水质状况

我市的海域位于中国海岸带中段,北起杭州湾,南至三门湾,东临舟山群岛。辖区内海域总面积9758平方千米,海岸线总长1562千米,岛屿、港口、滩涂、矿藏、海洋渔业、海洋生物等资源十分丰富,自然条件良好,区位优势突出。

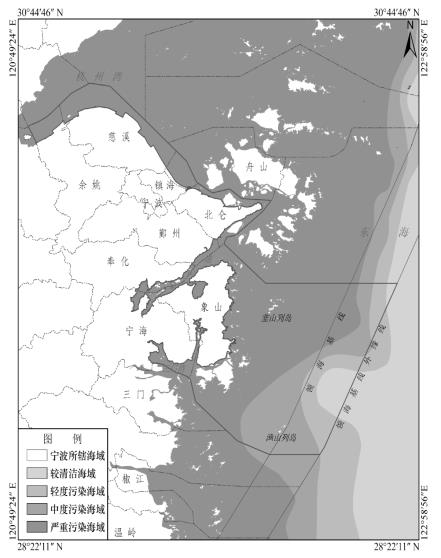

近几年来,随着我市沿海经济建设的快速发展和沿海产业带的形成,给海洋生态环境造成了一定的压力,局部海域部分污染因子浓度加重、范围扩大。据市环保局和市海洋与渔业局监测,我市海域水体中的营养盐(无机氮和磷酸盐)含量普遍偏高,近岸海域5个环境监控区域全为劣四类海水,其中无机氮指标所有监测站位(市环保局16个,市海洋与渔业局28个)每年都超四类海水标准,富营养化问题十分突出。作为我市海域水体中的主要污染物营养盐的平均含量近年来呈逐年增加趋势,劣四类海水标准的海域几乎占总面积的三分之二(见图1)。2010年全市海域营养盐劣于四类海水标准的海域面积为6625. 76平方千米,占总面积的67. 9%;属四类海水标准的海域面积1790. 24平方千米,占18. 35%;属三类海水标准的海域面积861. 06平方千米,占8. 82%;符合一、二类海水标准的海域面积仅有480. 94平方千米,占4. 93%。营养盐含量劣于四类海水标准。

图1 宁波海域水质环境状况分布

主要分布在杭州湾南岸、甬江口、象山港和三门湾等近岸海域。污染海域符合一、二类海水标准的海域主要分布在领海基线附近。与2006年调查统计数据相比较,劣四类海水面积增加了283. 06平方千米,占海域总面积比例上升了2. 9%,每年约以0. 7%的幅度上升,形势不容乐观。

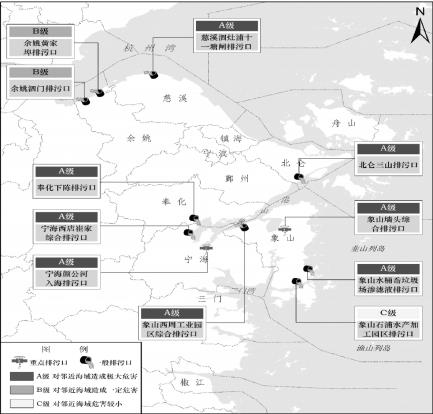

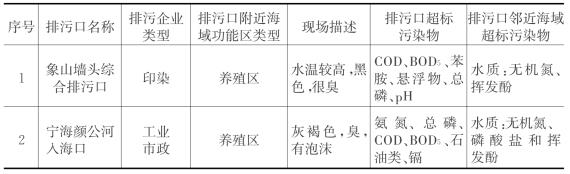

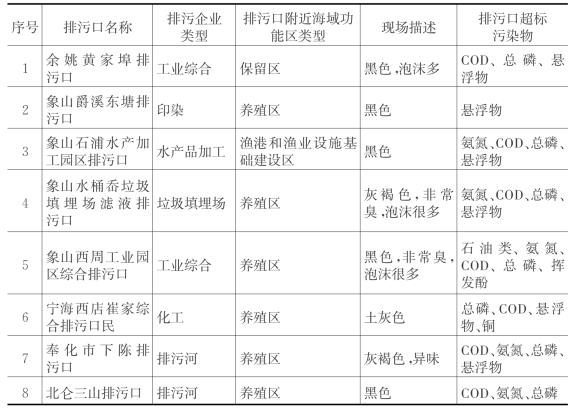

我市沿海列入跟踪监测的10个陆源入海排污口(见图2)及邻近海域的水质,均存在不同程度的超标现象(见表1、表2)。其中象山墙头综合排污口、宁海颜公河入海排污口、象山石浦水产加工园区排污口、象山水桶岙垃圾填埋场滤液排污口、奉化下陈排污口、宁海西店崔家综合排污口超标排放情况较为严重。超标排放因子中最严重的是作为我国实施水污染物排放总量控制指标的化学需氧量(COD)和氨氮,其次为悬浮物、总磷、生化需氧量等。

在2个重点排污口监测中,象山墙头综合排污口水质状况与2009年、2010年同期基本持平,具有毒害作用的苯胺仍有检出并有超标现象;宁海颜公河入海口受地表径流影响较大,汇集了电镀化工等工业污水、生活污水、农业污水等,水质状况与2008年、2009年同期持平,与2010年相比,污水水质超标状况有所减轻,但重金属镉含量超标。

在一般排污口监测中,象山石浦水产加工园区排污口、象山水桶岙垃圾场填埋渗透液排污口的监测结果与往年相比,污水水质超标状况有所加重。

图2 宁波主要陆源入海排污口分布

表1 重点陆源入海排污口及邻近海域环境质量状况

表2 一般陆源入海排污口环境质量状况

我市象山港、杭州湾南岸和三门湾宁波辖区的主要渔业水域生态环境状况总体保持稳定,局部渔业水域受到污染,水质中主要污染因子是无机氮、活性磷酸盐和石油类及部分重金属。沉积物主要受到铜和锌的污染。无机氮污染以三门湾和杭州湾渔业水域相对较为严重;活性磷酸盐以杭州湾相对较为严重。与上年相比,无机氮含量有所上升,活性磷酸盐基本稳定,但富营养化程度仍然较高,海水中的化学需氧量在逐年递增,如象山港2008年含量是0. 83mg/L,2009年为0. 97mg/L,2010年为1. 09mg/L。象山港电厂温排水水温从港口到港底递增的趋势较为明显,每年前沿海域的温升和控制范围均超出“象山港附近海域环境功能区划调整方案”的规定。

部分海湾、滩涂、河口、滨海湿地的生态系统已经十分脆弱,主要表现为无底栖生物、生物链被破坏、生物群落结构异常等。沿岸经济贝类的种类减少、质量下降,贝类体内的石油烃、重金属铅和粪大肠菌群含量均有超标现象。

二、我市海洋环境保护工作进展情况

我市各级政府及其有关部门以科学发展观为指导,采取多种有效措施,大力推进海洋环境保护工作,取得良好进展,主要表现在以下几个方面。

(一)高度重视海洋法制建设

一是科学合理地制订符合我市海域实际的地方性海洋法规、规章。市人大常委会和市政府先后制定出台了《宁波市象山港海洋环境和渔业资源保护条例》、《宁波市韭山列岛省级海洋生态自然保护区条例》、《宁波市无居民海岛管理条例》和《宁波市涉海建设项目海域使用和海洋环境保护竣工验收管理办法(试行)》、《深水网箱设置标准》等8个地方性法规、规章和规范性文件,为开展海洋环境保护工作提供了较为全面的法律保障。二是认真编制实施《宁波市海洋生态环境保护与建设规划》、《人工鱼礁建设规划》、《象山港海洋生态环境保护与建设规划》、《象山港网箱养殖布局规划》等,为搞好海洋环境保护提供了科学的指导。三是健全组织、加强领导,强化依法兴海、治海能力建设。成立了象山港区域保护与利用工作领导小组,下设办公室,市和沿海8个县(市)、区相继设立海洋环境管理行政职能部门和海洋环境监察、监测机构,初步形成市、县两级的海洋行政管理、执法监察和监测预报体系。四是积极探索海洋环境保护体制机制创新,促进涉海各部门齐抓共管。建立海洋、环保协作机制,市环保局和市海洋与渔业局在海洋环境监测、海洋信息共享、海洋工程项目审查、联合执法等九个方面加强合作,进一步加强了海洋环境保护工作。

(二)切实加强海洋环境监管

一是以推进海洋环境监测网络体系建设为抓手,不断提升我市海洋环境的监测评价能力。设立了3个市级海洋环境监测站,7个县级站,使站点业务辐射基本能够满足我市重点海域环境监控的需要。二是以自动化建设为突破口,实现监测工作的跨越式提升。大力推进自动化监视监测,积极寻求海洋环境监测手段的新突破,并逐年优化海洋环境监测工作方案,基本实现了从最初以趋势性监测和一般功能区监测为主向重大涉海工程建设项目跟踪监视监测、生态敏感海域、排污口的监督监测等重点功能区监视监测的转变。三是开发多样化的海洋环境监测评价产品,全面落实海洋环境监视职能。从最初(2000年)仅发布简报,逐年增加到月报、专题报告、通报、生态环境公报、海洋环境公报等。四是严格涉海工程建设项目的准入门槛,全面贯彻落实《海洋环境功能区管理条例》,推进海洋环境功能区达标建设。严格涉海工程建设项目环境影响评价文件的审核和监督管理,开展涉海工程建设项目检查,促进“三同时”制度和跟踪监视等环保措施的落实。五是加强对涉海排放的企业进行日常监管,加大对违法行为的打击力度。据统计,“十一五”期间全市环保部门共检查涉海企业2500多家次,发现并立案查处企业318家次,处罚总额达2600多万元。到“十一五”期末,全市直接排海企业达标率已经达到90%以上。

(三)大力削减陆源污染总量

以“811”环境污染整治专项行动为抓手,进一步加大城市污水处理、重点流域和重点行业整治、农村环境污染整治等工作的力度,确保主要河流入海断面水质稳定在二级以内,大幅减轻了陆域污染对近岸海域的影响。一是加快推进污水处理工程建设。近年来先后投入资金24. 6万亿元,共新建、扩建污水集中处理设施16座,新增污水集中处理能力78万吨/日,削减COD约2. 9万吨。二是开展重点流域污染整治。通过实施《甬江流域水污染防治规划》,搬迁了沿江的化工企业;建成了余姚小曹娥、宁波江东南区和北区等污水处理厂,将原先直接排江的城市污水进行收集处理;对沿江的造纸和印染等主要排污企业实施中水回用工程和清洁生产审核;加强对执法监管力度,并要求主要排污单位安装自动监控系统,实行无间断的监管,使甬江流域水质得到了持续的改善。三是加强农村环境污染整治。开展以畜禽粪便污染整治、生活污水整治、垃圾固废整治、化肥农药污染整治、河沟疏浚整治和提高农村绿化水平为主要内容的农村环境“五整治一提高工程”,有效削减广大农村的主要污染物排放。四是严格控制污染项目建设。通过调整沿海岸乡镇的产业结构、规范用海管理,减少临港工业和港口、码头、围海造田等海岸工程对海域环境的影响。

(四)严格控制港口船舶污染

为了防止港口粉尘和污水排放污染海洋环境,镇海煤场、北仑港区20万吨级矿石中转码头、宁波钢铁厂、北仑电厂等临港项目在堆场都配置了洒水装置、防尘网和污水收集处理系统。镇海液体化工码头配置了处理能力100吨/小时的油污水处理厂和处理能力为9吨/小时的化工污水处理厂各一座。在化工罐区建立了污水处理系统,确保整个化工码头污水,包括船舶洗舱水、压舱水均能得到有效处理,达标排放。为切实有效地开展船舶污染监管,我市相继制定实施了《宁波港防止船舶垃圾污染水域监督管理办法》、《宁波港船舶残油类物质清除管理办法》、《船舶修造、打捞、水上水下施工防污染规定》等一系列规范性文件,为规范宁波港的船舶防污染工作起到了积极的作用。宁波海事局通过开展海区巡航,强化了船舶防污染工作的现场管理。宁波港配置了油污水接收船、垃圾接收船、建造了环保专用码头、油污水处理设施和固体废弃物焚烧设施以及防泄漏应急器材,并先后成立宁波港环保处理站和环保船队。为提高海上污染事故的处理能力,海事等部门建立了集海上安全、污染物应急于一体的海上环境应急事故的救援体系,有效防止溢油事故对海洋环境造成影响。

(五)扎实开展海洋污染防治

一是加强基础研究,为我市开展海洋污染防治提供科学依据。先后开展象山港环境容量研究及污染物排放总量控制研究、电厂温排水影响跟踪监测和评价研究、象山港养殖区域环境治理净化研究、象山港海洋生态保护与修复研究、海芦笋全海无土栽培技术研究及应用等研究工作,取得阶段性成果。二是加强海水养殖污染防治,有效削减海洋自身污染。积极探索生态养殖模式,建立高产、高效的水产养殖示范园区,实施水产养殖池塘改造工程;对重要的养殖区域进行重新规划和整治,启动养殖网箱削减等工作。三是认真开展海域环境治理实验和试点,积极探索海洋环境修复办法。在象山港试引种了海滨木槿、海芦笋等易吸收水体中营养盐的植物;在象山港奉化网箱养殖区海域进行了“海水网箱养殖海域治理试验”工作;连续多年在象山港组织进行大规模的渔业资源增殖流放。四是大力推进海洋自然保护区建设,加大韭山列岛海洋生态自然保护区的保护建设力度。认真搞好基础保护设施建设,组织巡航执法检查,清退核心区张网捕捞作业,开展保护区资源调查监测评价等,为恢复海洋渔业和海洋生物资源的种群数量奠定了基础。

三、存在的主要困难和问题

我市的海洋环境保护工作虽然已经取得积极进展,但形势仍不容乐观,主要存在以下困难和问题。

(一)多种污染难以得到有效控制,水环境质量改善任重道远

一是由于沿海城镇生活污水处理水平不高、处理率较低,海水养殖业仍维持一定的规模,部分地方直接在海边填埋处理垃圾或倾倒入海,再加上工业排污口长年累月排放的累积效应,近岸海域的氮、磷等污染物含量将持续呈上升趋势。二是电厂、石化、造船、港口等临港工业的快速发展,热污染、难降解有机物污染等新型污染在局部区域呈加重的趋势,污染范围扩大,复合污染加重。三是外来物种入侵日趋明显,成为新的生态隐患,如大米草在象山港、三门湾海域繁殖蔓延迅速,大面积覆盖渔民赖以生存的滩涂资源,破坏了原有海域的生态环境。

(二)开发保护矛盾比较突出,海洋环境承载的压力越来越大

重开发轻保护的思想依然存在,濒海项目建设缺乏长远考虑和整体规划,有些处于产业链低端的传统行业企业仍在同质化发展,海域、海岸线使用比较粗放,重复建设与恶性竞争加剧,向海洋要建设用地的趋势急剧上升,用于城镇建设、港口建设、工业基地建设、临港工业园区建设的围海造地面积急剧增加。这不仅带来了自然岸线缩减、海湾消失、滩涂和岛屿减少、自然景观破坏等一系列问题,也造成了近岸海域生态环境破坏、海水动力条件失衡、海域功能严重受损。

(三)海洋环境保护资金投入不足,技术手段还比较缺乏

海洋环境保护、生态修复是纯公益性的服务,但资金来源单一,仅仅靠财政和部分海域使用金的扶持远远不够,也很难看到效果。基础研究、监视监控与执法能力建设的资金投入严重不足,业务技术、设施设备及人员匮乏,工作运行经费短缺,极大地制约了海洋环保和生态建设工作的拓展。另外,海洋生态修复方法也较单一,除增殖流放和保护区建设外,还缺少针对性很强的海洋生态修复技术。海洋环境监测与综合管理能力建设相对滞后,制约了海洋生态环境保护工作的有效开展。

四、几点意见和建议

针对调研中发现的问题,经分析研究,提出以下意见和建议。

(一)统一思想、提高认识、加强宣传

各地领导和企业负责人,要进一步统一思想,既要考虑地方和企业加快发展的紧迫性,更要着眼全局利益、长远利益、可持续发展的规律性。充分认识人海和谐共生、良性循环、合理互动、持续发展的重要性,正确处理好保护与开发、近期与远期、局部与整体的关系,坚持在保护中开发,在开发中保护。要建立健全海洋强市的评价体系,坚持用科学发展的标准来衡量我们的工作,用跨越式发展的标准来定位我们的目标,以更加科学的态度,更加有力的措施,更加扎实的工作,致力于把可持续发展变成全社会的共识和自觉行动。牢固树立生态海洋、和谐海洋的科学发展理念,增强全民的现代海洋意识、海洋强市意识和可持续发展意识,克服“海纳百川,纳污无害”的错误倾向,在全社会营造人人自觉珍惜海洋、爱护海洋、善待海洋的良好氛围。要从宁波是个港口城市和海洋大市的实际出发,全方位加强海洋知识和海洋法规宣传教育,特别是要加强对沿海排污企业的业主和员工的培训教育,并把海洋环境保护法律法规和有关知识纳入管理干部轮训内容。要利用各种新闻媒体开展经常性的海洋环境公益宣传、海洋环境保护宣传,并开展“海上环保行”等活动,倡导绿色文明,推行绿色消费,提高公众的海洋环保意识。

(二)加快经济发展方式转变,着力从源头上减少污水入海

加快经济发展方式转变是推动科学发展的必由之路,也是污染减排的必然要求。要认真贯彻落实加快产业转型升级的战略思想,抓好各项重点工作和政策的落实,推动我市产业结构向产业链高端延伸,向集约、集聚发展转变。一是要加快推进沿岸地区产业结构优化升级和农业经济区域布局调整,落实陆源污染物排海控制和治理责任。加快发展战略性新兴产业,发挥大港口和海洋大市的优势,突出产业重点,积极培育发展港口物流、金融服务、海洋生物等资源消耗低、环境污染少、经济效益高的高新技术产业;大力建设沿岸布局合理、标准完善、质量安全、管理规范的生态农业与养殖业;推行清洁生产,实行上中下游物质与能量逐级传递,资源循环利用,污染物减量限排的立体生态系统,以进一步大幅削减陆源污染物总量。二是要合理调整海上养殖的布局和结构,有效控制海洋的内生性污染。着力推进《宁波市“十二五”现代渔业发展规划》的实施,建设生态渔业,建立和优化鱼、贝、藻间养、轮养复合生态养殖模式,重点鼓励发展浅海藻类养殖;根据环境容量,控制象山港网箱和池塘养殖规模,调整和优化海水网箱养殖布局,避免池塘养殖污水和清塘淤泥直排入海。

(三)加强海洋环境保护工作,完善协调机制

严格执行海洋功能区划制度,各种用海行为都必须符合海洋功能区划的环境质量要求,特别是重大临海项目在建设期和建成营运后都要加强环境污染监控。严格审批海洋工程建设项目,完善环境准入和严格的产业淘汰制度。开展沿海地区污染物入海数量监测和海洋环境容量研究。积极推行污染物的区域集中治理,加快沿海、沿河城镇工业、生活污水处理厂建设和农业面源污染防治。严格禁止在无居民海岛进行采石、挖砂、砍伐、爆破等破坏性活动。要进一步完善海洋环境保护工作协调机制,加强各涉海部门的分工与合作。在已建立的海洋、环保合作机制的基础上,进一步扩大合作机制的范围,开展综合治理。各级海洋与渔业、环保等有关部门要经常组织开展对近岸海域海洋环境状况的联合调查和海陆联合执法检查,坚决查处污染近岸海域的违法行为。

(四)拓宽资金渠道,加大海洋环保投入

要充分发挥政府投资的引导和扶持作用。各级政府都应将海洋环境保护规划纳入各级国民经济、社会发展规划和年度计划,把海洋生态环境保护投资纳入各级财政预算的正常支出,建立固定的资金渠道,稳步增加对环保基础设施建设、生态环境保护和建设、生态环境监管能力建设等方面的投入。对项目使用海域征收的海域使用金和收取污染企业的排污费,应由各级财政安排一定的比例用于海洋环境保护和整治工作。同时要鼓励各类投资主体参与开发治理海岸滩涂、浅海和岛屿,调动民间资本投入的积极性。要制定和完善投融资、税收、进出口等有利于海洋环境保护的优惠政策,吸引国内外资金投向环保项目。要重点加强象山港主要入海河流的污染整治和韭山列岛海洋生态保护区的建设。加大对海上防治污染应急工作的资金投入,加大海上化学品泄漏应急处置能力建设。

(五)完善监管体系建设,严格依法行政

要加强海洋环境监测能力建设。重点推进海域浮标实时监测系统建设,在养殖区、重点港湾、保护区、入海排污口等重点海域布设自动监测浮标,建立浮标监测数据通信资料传输接收与分析应用系统,形成对环境信息的自动化连续监测能力。要加强海洋灾害预警能力和海洋环境保护决策支持系统建设。加强赤潮、海上溢油、化学品应急监视体系的建设,提高现场数据实时自动采集能力、传输能力、处理能力和监测信息预警发布能力。推动县级海洋环境监测站规范化建设,提升海洋环境监测站的监测能力和工作人员的专业技能。加强海洋环境保护行政执法能力建设。加快推进环境监察、海洋监察、渔政渔监、海事等行政执法体系的能力建设,并加强各监察队伍间的联合执法、协同行动能力,重点加强海陆污染源监察执法和海洋生态保护监察执法的能力建设,改善装备、增加人员、提高人员素质,应用先进的技术手段,全面提高我市海洋环境保护行政执法能力。要进一步强化海洋监督管理,加大执法力度。坚持有法必依,执法必严,违法必究的原则,继续开展“碧海”专项执法行动,严厉查处破坏海洋资源、环境的各种非法行为,依法保护海洋环境。

作者单位:宁波市人大城建农资工委

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。