第五节 选择中的二律背反

一、四对二律背反现象

不限于前节所列举的典型组织结构,从会议应有状态的选择到基本组织结构的确定,许多组织结构的选择都表现为相同的协议。一方建立,另一方就不能建立,经常会出现这种二律背反的现象,主要表现为如下四种选择:①集权和分权。②分工和统一。③协调和对立。④战略和效率。

1.集权与分权。事业部制和职能制之间的选择,从某种意义上说,就是事业部制的分权和职能制的集权之间的选择。从理论上看,分权有其特定的意义,集权也有其众所周知的意义,谋求这二者之间的平衡是极为必要的。不局限于事业部制的范围,在规模小的组织中,也存在着集权和分权之间的选择问题。

2.分工和统一。分工是企业的各部门完成本部门的工作,进行管理决策的分权,各部门有其独特的分工和经营方式,人们的志向和思维方式也带有其部门的独特性。例如,营业部门所做出的营业管理决策方式,具有相当的精神作用,这种“癖好”在大多数情况下,在工厂中是不适应的。但是,组织是各部门间相互协作的系统,必须取得人们的承认,因此,也就自然而然地产生了所谓统一的必要性。为此,营业也统一在工厂范围内。为了做出整体上最优的管理决策,要站在高出各个部门的立场进行部门间利害的协调,事先为此而频繁地召开会议,有必要设立各种各样的机构。如果强化了分权的方向,统一就难以达到;如果组成高度重视统一性的企业,就有削弱各部门必要的自主经营的危险,因此,这是一种相反的矛盾。

3.协调与对立。作为组织进行协调,可以推进组织的一体化,从这个角度来看,协调是极为必要的。但是,一旦过分强调协调,就有可能堕入妥协的危险境地。与其如此,不如保持某种程度上的矛盾,这是维持组织健康发展所不可缺少的。产生矛盾部门的主张一旦得以加强,大多数情况下,强烈提出这主张的部门必定具有强大的竞争力,开展竞争对它们肯定会有好处。如果主张整体的和睦性,坚持这种主张且比较弱的部门组合起来,尽管不会引起微妙的对立,但最终会使组织整体丧失竞争力。

4.战略与效率。战略是长远性、环境目标思维方式的代名词。效率则是短期的、组织内部目标思维方式的象征。长期只是短期的连续,环境中的组织竞争力,只能从内部的强大根基中产生出来。但是,这二者之间也会渐渐地产生矛盾。

几乎所有组织构造的选择,都面临着这四种二律背反的关系,要正确处理这类矛盾是极其困难的,至今还没有一个清晰的理论,但是,必须强调的是要树立这种矛盾意识,充分予以考虑,然后再进行选择。

在这四对矛盾对立的基础上,组织所面临的最基本的对立是横向的,它实质上是“自律和规律”之间的矛盾和对立。规律是一种集权、统一、协调、效率的边际概念,而且,在分权、分化、对立、战略的背后,存在着自律的因素。如果考虑到部分自律和整体规律这些问题,不难看出,这种对立实质上是部分和整体之间的矛盾和对立。

人类集团自然而然地会产生协作能力,也就是说,自身具有一定的组织能力。即使强调自律,整体性的规律也仍然会在组织内部产生。但是,自身的组织能力也是有限的,为了总结出规律,不仅要从一般规律中总结出自律性的东西,也有必要研究他律性的规律方式。

自律和他律的同时并存是组织管理的本质。如果从这个角度出发,单纯地抓住这里所列举的四个对立性的二律背反并不是正确的。由于存在着分权,也有集权的部分,一方面要重视协调,另一方面也不能忽视对立,着眼于效率和战略的同时并存,而且应以自律中的规律为目标。

众多优秀的企业确实如此,它并不是为了单纯地谋求对立的解决,一味地谋求平衡。当然,如果没有单纯的平衡,在全部组织结构的框架内不可能进行巧妙的选择,把组织以外的经营手段(如经营观念、激励等等)综合在一起加以恰当运用,肯定会取得良好的效果。

表5-6 分化和统一

二、偶然性因素

一般来说,考虑到企业所处的环境、发展历史和内部情况上的多方面差别,可以一目了然地看到,无论对什么样的企业来说,都不存在一个普遍的最好的组织结构。例如,即使表面上看来采取了单一的事业部制,其实际上的做法也是根据工作情况而采取不同的组织形式。

但是,即便如此,也并不是没有规律可循。从本章所阐述的理论中,可以看到,在某一个企业的某一时期,根据工作的需要,对组织结构完全可以进行完善和补充。有关这些主要决定因素为什么与某一特定的组织结构紧密相连的理论,就称为组织的偶然性理论。

作为这种偶然性主要因素所举的典型的例子表现在环境、规模、技术、构成人员的属性等方面。例如,钱德勒所提出的“构造遵从于战略”的命题就是一例。企业采取多角化经营战略时,如果从事众多的事业,组织的基本结构就应从职能制向事业部制转变。

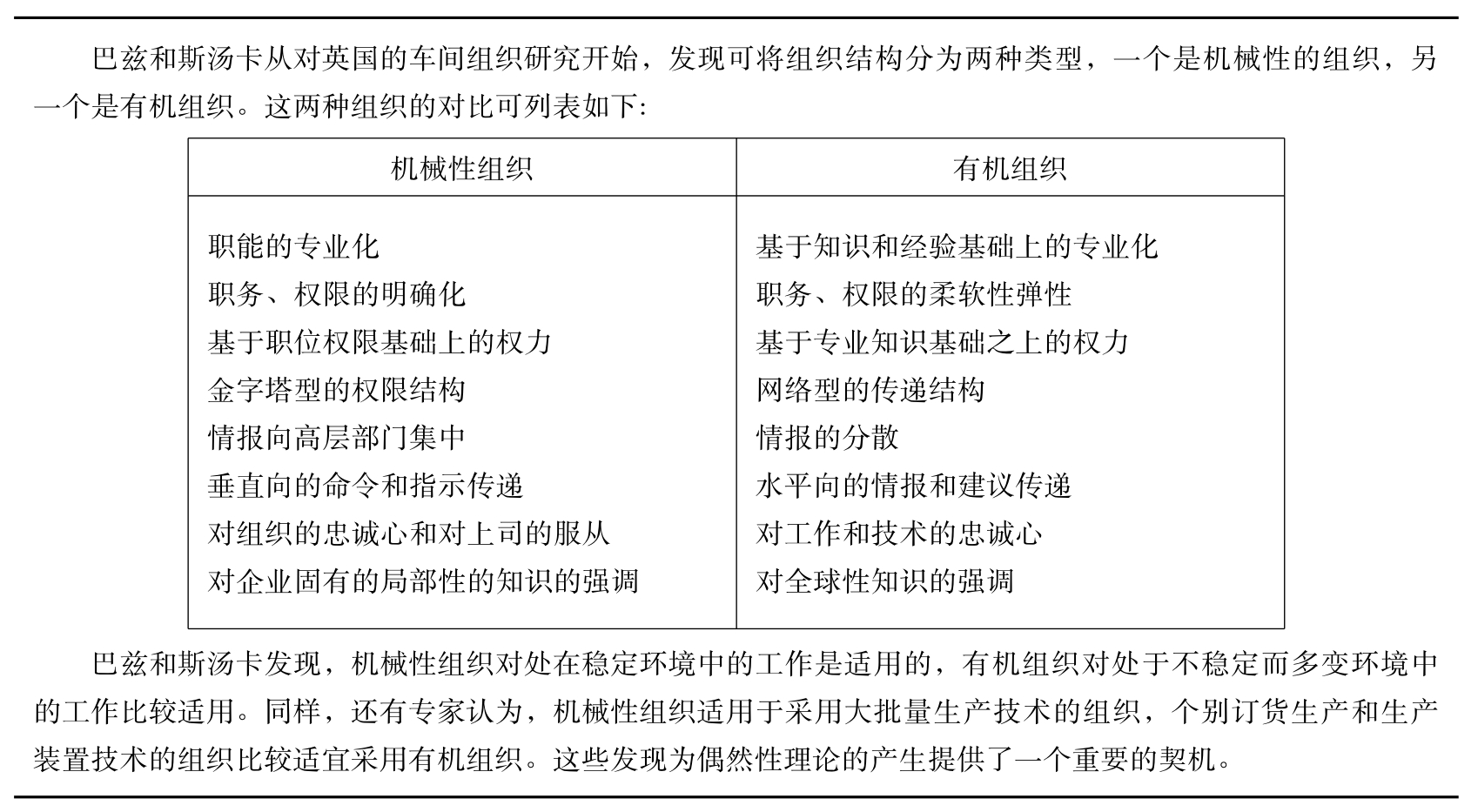

同样,当企业面临多变的环境时,抓住综合情报的要点,在靠近现场的地方所设立的组织结构,大多情况下,采用事业部制和公司内部的冒险机制是必要的。围绕着这一问题,将介绍巴兹和斯汤卡的理论,它们都是偶然性理论的原型。

表5-7 有机组织和机械性的组织——巴兹和斯汤卡的研究

三、组织的波动

类似这样偶然性的众多因素,不仅在不同的企业之间是互不相同的,而且即使同一个企业,在不同的时期,这种偶然性因素也会不同,为此,一个企业的组织结构自然有必要随着时间的推移而变动。

在组织结构的时间性变动中,不仅会引起偶然性因素的变化,而且也会因上述二律背反超越单纯的谋求平衡来考虑问题的解决方式,这就是组织的波动。例如,组织有时出现集权化倾向,有时却谋求分权化倾向,分化和统一、协调和对立、战略和效率、自律和他律,有关这些都在两极之间来回摆动,它决定着究竟以什么为轴心选择组织结构,时而向前时而又回复原状,不断波动。把诸如此类的现象称为组织波动。波动大致是指来回的游移,作为矛盾的最适点,有时也会出现试验的失误。但是,波动自身,实际上大多数情况下是最合适的动态平衡移动方式。

在这种波动的背后,组织这条大船不可能经常保持复杂的平衡。在某一时点上,基本的舵手必须有一个。例如,在应该强调分化的时期,如果也强调统一也同样是重要的,就会引起组织的混乱,一旦觉察到过失,有必要敢于暂时以分化为轴心进行修正,而且,在下一个时期,也很有可能以统一为轴心。

没有单纯的平衡是不可能创造出某种恒定的最佳状态的平衡,并稳定地保持下去,由于变动,谋求长期的动态平衡是有可能的。

案例

通用电气公司的组织管理

美国各大公司的企业管理体制从20世纪60年代以后,为了适应技术进步、经济发展和市场竞争的需要,强调系统性和灵活性相结合、集权和分权相结合的体制。到70年代中期,美国经济出现停滞,有些企业在管理体制方面又出现重新集权化的趋向。有一种称作“超事业部制”的管理体制,就是在企业最高领导之下、各个事业部之上的一些统辖事业部的机构就应运而生了。美国通用电气公司于1979年1月开始实行“执行部制”,就是这种“超事业部”管理体制的一种形式。

一、公司的基本情况

美国通用电气公司是美国、也是世界上最大的电器和电子设备制造公司,它的产值占美国电工行业全部产值的1/4左右。这家公司的电工产品技术比较成熟,产品品种繁多,据称有25万多种品种规格。它除了生产消费电器、工业电器设备外,还是一个巨大的军火承包商,制造宇宙航空仪表、喷气飞机引航导航系统、多弹头弹道导弹系统、雷达和宇宙飞行系统等。美国《工业研究》杂志举办的1977年度一百种新产品的评选中,美国通用电气公司的新产品获奖最多。闻名于世的可载原子弹和氢弹头的阿特拉斯火箭、雷神号火箭就是这家公司生产的。

这家电气公司是由老摩根在1892年出资把爱迪生通用电气公司、汤姆逊—豪斯登国际电气公司等三家公司合并组成。在两次世界大战中,这家公司大发战争财,获得了迅速发展。第一次世界大战后,该公司在新兴的电工技术部门——无线电方面居于统治地位,1919年成立了一个子公司,即美国无线电公司,几乎独占了美国的无线电工业。第二次世界大战又使通用电气公司的产量和利润额急剧增长。

通用电气公司在创立后的80多年中,以各种方式吞并了国内外许多企业,攫取了许多企业的股份,1939年国内所辖工厂只有三十几家,到1947年就增加到125家,1976年底在国内35个州共拥有224家制造厂。在国外,它逐步合并了意大利、法国、德国、比利时、瑞士、英国、西班牙等国的电工企业。1972年该公司在国外的子公司有:欧洲33家、加拿大10家、拉丁美洲24家、亚洲11家、澳大利亚3家、非洲1家。到1976年底,它在24个国家共拥有113家制造厂,成为一个庞大的跨国公司。

通用电气公司是摩根财团控制的一家大工业公司。它经营了几十年,攫取巨额利润,资产雄厚,规模庞大,1976年和1977年在美国大公司中都是名列第九位。据1978年5月8日美国《幸福》杂志的统计,美国通用电气公司1977年的总资产达136.96亿美元,销售总额达175.15亿美元,这一年的纯利润为10.88亿美元,在美国各大公司中占第五位,职工总人数38.4万人。该公司从1956年开始建新厂生产导弹,并向外国提供核武器,例如在日本搞原子能、原子燃料和海军鱼雷等。1976年与法国合作研制涡轮飞机和可以装备鱼雷潜艇或运载火箭的发动机。在1973年接受美国军事订货共14.2亿美元,在各大公司中居第二位。

二、不断改革管理体制

由于通用电气公司经营多样化,品种规格繁杂,市场竞争激烈,它在企业组织管理方面也积极从事改革。20世纪50年代初,该公司就完全采用了“分权的事业部制”。当时,整个公司一共分为20个事业部。每个事业部各自独立经营,单独核算。以后随着时间的推移,企业经营的需要,该公司对组织机构不断进行调整。1963年,当波契(Boych)接任董事长时,公司的组织机构共计分为5个集团组、25个分部和110个部门。当时公司销售正处于停滞时期,五年内销售额大约只有50亿美元。到1967年以后,公司的经营业务增长迅速,几乎每一个集团组的销售额都达16亿美元。波契认为业务扩大之后,原有的组织机构已不能适应,于是把5个集团组扩充到10个,把25个分部扩充到50个,110个部门扩充到170个。他还改组了领导机构的成员,指派了8个新的集团总经理、33个分部经理和100个新的部门领导。同时还成立了由5人组成的董事会,他们的职责是监督整个公司,并为公司制定比较长期的基本战略。

三、新措施——战略事业单位

20世纪60年代末,通用电气公司在市场上遇到威斯汀豪斯电气公司的激烈竞争,公司财政一直在赤字上摇摆。公司的最高领导为力挽危机,于1971年在企业管理体制上采取了一种新的战略性措施,即在事业部内设立“战略事业单位”。这种“战略事业单位”是独立的组织部门,可以在事业部内有选择地对某些产品进行单独管理,以便事业部将人力物力能够机动有效地集中分配使用,对各种产品、销售、设备和组织编制出严密的有预见性的战略计划。这种“战略事业单位”可以和集团组平级,也可以相当于分部的水平,例如医疗系统、装置组成部分和化学与冶金等;还有些是相当于部门的水平如碳化钨工具和工程用塑料。通用电气公司的领导集团很重视建立“战略事业单位”,认为它是“十分有意义的步骤”,对公司的发展是一个“重要的途径”,1971年,该公司在销售额和利润额方面都创出了纪录。从该公司60年代到70年代中期迅速发展的情况看,这项措施确实也起了不少作用。从1966年到1976年的11年中,通用电气公司的销售额增长了一倍,由71.77亿美元增加到156.97亿美元;纯利润由3.39亿美元增加到9.31亿美元。同时期内的固定资产总额由27.57亿美元上升到69.55亿美元。

四、重新集权化——执行部制

20世纪70年代中期,美国经济又出现停滞,通用电气公司于1972年接任为董事长的琼斯(Jones),担心到80年代可能会出现比较长期的经济不景气,到1977年底他又进一步改组公司的管理体制,从1978年1月实行“执行部制”,也就是“超事业部制”。这种体制就是在各个事业部上再建立一些“超事业部”,来统辖和协调各事业部的活动,也就是在事业部的上面又多了一级管理。这样,一方面使最高领导机构可以减轻日常事务工作,便于集中力量掌握有关企业发展的决策性战略计划;另一方面也增强了企业的灵活性。在改组后的体制中,董事长琼斯和两名副董事长组成最高领导机构执行局,专管长期战略计划,负责和政府打交道,以及研究税制等问题。执行局下面设5个“执行部”(即“超事业部”,包括消费类产品服务执行部、工业产品零件执行部、电力设备执行部、国际执行部、技术设备材料执行部),每个执行部由一名副总经理负责。执行部下共设有9个总部(集团),50个事业部,49个战略事业单位。各事业部的日常事务,以及有关市场、产品、技术、顾客等方面的战略决策,以前都必须向公司最高领导机构报告,而现在则分别向各执行部报告就行了。这5个执行部加上其他国际公司,分别由两位副董事长领导。此外,财务、人事和法律3个参谋部门直接由董事长领导。

五、建立网络系统

通用电气公司在企业管理中广泛应用电子计算机后,建立了一个网络系统,大大加速了工作效率。这个网络系统把分布在49个州的65个销售部门,分布在11个州的18个产品仓库,以及分布在21个州的40个制造部门(共53个制造厂)通通连接起来。在顾客打电话来订货时,销售人员就把数据输入这个网络系统,它就自动进行下一系列工作:如查询顾客的信用状况,并查询在就近的仓库有无这种产品的存货,在这两点得到肯定的回答以后,这个网络系统就同时办理接受订货、开发票、登记仓库账目,如果必要,还同时向工厂发出补充仓库存货的生产调度命令,然后通知销售人员顾客所需货物已经发货。这全部过程在不到15秒钟的时间内即可完成。还有一点值得注意的是,除了办事速度快以外,这个网络系统实际上已把销售、存货管理、生产调度等不同的职能结合在一起了。

六、科研组织体制

同样,美国通用电气公司也非常重视科研工作,而且已有悠久的历史。从公司成立后的第二年,就有一位德国青年数学家斯坦梅兹搞科研工作,1900年即成立实验室。据1970年《美国工业研究所》报道,该公司共有207个研究部门,其中包括一个研究与发展中心,206个产品研究部门。共有科研人员17200余人,占公司职工总人数的4%。1973年通用电气公司共有31000名获得技术学位的专业人员,其中半数以上从事研究与发展工作。1972年,公司科研总费用超过8亿美元,其中3亿美元由本公司承担,5亿美元主要用于和美国政府订立合同的研究与发展工作上。

通用电气公司的科研工作分为基础理论和应用研究两个方面。它的研究与发展中心从事于这两方面的工作,而着重于基础理论研究,为全公司服务,同时对各行业共性的一些课题进行联合研究。这个研究与发展中心的前身是该公司在1900年成立的一个实验室,也是美国从事基础研究的第一家工业实验室。它的创始人是美国麻省理工学院的一位青年化学家怀特纳和通用电气公司的两名技术人员。这个实验室的早期研究工作主要是在电灯泡、X射线管、闸流管及有关的化学、冶金方面进行基础研究。在两次世界大战中,这个研究实验室研究战争中使用的通信和雷达装置。第二次世界大战末期,研究实验室的研究人员扩充到600多人。1968年,这个研究实验室正式命名为研究与发展中心,到1973年共有工作人员17000人,其中325人是物理学博士。目前,由公司的一名副总经理兼任研究与发展中心的主任。这个研究与发展中心下面设两个研究部,即材料学与工程部(分四个研究室)以及物理科学与工程部(分5个研究室)。此外有3个行政管理部:①研究应用部,下设对外联络、计划分析、人事研究、情报研究等4个科室,负责将研究成果迅速推广到公司的各个生产部门,并在通用电气公司以外建立广泛的技术联系。②研究管理部,负责管理实验工厂及服务站,领导财会科、设备科和福利科。③法律顾问部,由11人组成,负责对专利的审议、发明的评价和专利应用方面的法律事务。此外,公司的206个产品研究部门则一般设在产品生产厂附近,研究人员大致在几十人到数百人之间,重点放在应用研究方面。

(摘自:www.haliluya.com)

思考题

1.什么是组织结构?其主要模式有哪几种?

2.举例说明分工的优缺点。

3.组织结构设计的任务是什么?设计时要考虑哪些因素的影响?依据哪些基本原则?

4.简述管理的原则。

5.组织结构的基本形态有哪两种类型?各种组织结构形态有何特点?

6.如何使集权与分权合理地结合?

7.假设由60个人组成一个技术开发部,并将这个部细分为三个科,每个科长直接管理20个部下,这是第一个方案;第二个方案是将这60个人每10人分为一个科,一个科长直接管理10个部下。这两个方案相比哪一个好?决策或选择时应考虑哪些因素?请思考。

8.采用车间利润中心制的企业经常到处可见,这种组织同事业部制组织有哪些区别?各自的优缺点是什么?

9.请思考变形虫式的细分化组织的优点和缺点。应当具备哪些条件,变形虫式的细分化最适合采用?

10.为什么说构造遵从于战略?另外,还有战略遵从于构造的说法,其含义是什么?如果两种说法都正确,各自正确的含义是什么?

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。