探寻美日管理模式交融的经典著作——《Z理论》评析

刘文瑞

(西北大学公共管理学院,陕西西安 710127)

[作者简介]刘文瑞,1956年生,现任西北大学公共管理学院教授,研究方向为管理学基本理论、管理思想史和公共管理。

[摘 要]威廉·大内提出Z理论,进行了日美管理学比较研究。他把日本式管理概括为终身雇用制、长期评价与升职体系、非专门化的职业发展模式等特点,并同美国式管理对照,概括出了与日本式管理类似的Z理论。但Z理论来自美国而非来自日本,日式终身雇用以企业等级制为条件,Z理论也不等于权变理论。同日本学者大前研一侧重于实践相比,威廉·大内侧重于理论构建;同美国学者麦格雷戈强调人性相比,威廉·大内侧重于氏族式组织。中国不具备移植日本式管理的条件,但Z理论可以推进中国的管理学理论建设。比较管理学的本质是思辨的而非实用的。

[关键词]Z理论;J型组织;A型组织;比较管理学

改革开放后,《Z理论:美国企业如何应对日本的挑战》是西方管理学最早进入中国的著作之一。这本书的英文版初版于1981年,两年多后就被翻译到中国来(孙耀君译本,社科版1984年)。而且,此后的中国管理学教材中出现了介绍Z理论的一个小高潮。从一定意义上说,《Z理论》一书是美国管理学界进行比较管理学研究的一个范例。它之所以在20世纪80年代前期就引起了中国人的重视,既有学术因素,又有非学术因素。经过20多年的积淀,今日反观Z理论,可以在学术上进行更为透彻的研究。尤其是从比较管理学的视角来考察,举一反三,可以对管理学理论的建设特别是比较管理学的发展提供一些思考。

一、Z理论的主要内容和特色

威廉·大内作为一个日裔美籍学者,在进行日美管理学比较研究上具有天然优势。正是这一条件,使他的Z理论一书形成了广泛的社会影响。

威廉·大内的Z理论,立足于从理论上澄清美国学界对日本企业的误解。20世纪70年代的美国管理学家对日本企业往往感到不可理解。一个在第二次世界大战后的废墟上重建的国家,以令人瞠目的速度,实现了日本经济的再度崛起。尤其是这种崛起的动力来源,并不是照搬美国人引以为自豪的天下老大方式,而是美国人看不起的那种岛国心态下形成的家族生存方式,这就更让美国人捉摸不透。诞生了泰罗、西蒙、德鲁克的美国,不明白日本人是如何在经济上逼近美国的。在当时的美国学界,“为什么要学习日本”成为一种普遍的疑问、反问和追问。美国学界开始重温露丝·本尼迪克特(Ruth Benedict)专门研究日本文化的《菊与刀》一书。本来,这本书是1946年为了适应美国人占领和改造日本而写的,而到20世纪70年代末80年代初,伴随着“日本将要买下美国”的感叹,重温这本书的美国人,肯定有着今非昔比的强烈感受。正是在这一背景下,威廉·大内出版了《Z理论》。所以,我们首先要看到,这本书的流行,具有一定的非学术因素。如果不是日本企业进逼美国的背景,这本书不至于这么“火”。这样说,丝毫不是否定这本书的学术价值,而是作为恢复这本书学术本位的前提,为公正评价其学术贡献做铺垫。

Z理论实际上属于组织理论的范畴。尽管威廉·大内在撰写时使用了大量有关文化的论述,但它绝不是一本单纯的文化论著。从研究路线来说,与其说它是本尼迪克特方式(这是文化人类学的典型方式),不如说他是马克斯·韦伯方式(这是社会学的典型方式)。指出这一点,对于评价威廉·大内的学术贡献不是可有可无的。因为从组织理论角度看,韦伯方式是“正宗”的组织理论路径,而本尼迪克特方式是“正宗”的文化理论路径。

Z理论的内容,是威廉·大内通过比较日本与美国的企业得出来的。在威廉·大内那里,把日本企业称为J型组织,把美国企业称为A型组织,这两类组织有着明显的差别。Z理论的提出,正是建立在J型组织与A型组织的比较之上的。

在J型组织中,威廉·大内把它概括为以下特点:

(一)终身雇用制

威廉·大内强调:“日式组织的最重要特点是终身雇用制:终身雇用制不只是一项政策,它是一种教义,浓缩了日本人生活与工作的方方面面。”(威廉·大内,2007)正是终身雇用,形成了日本企业的相关特点,包括信任、对公司的忠诚、全身心的投入等。

然而,必须指出的是,威廉·大内也实事求是地承认,终身雇用在日本的实施比例并不高,基本上集中在大公司和政府机关,约占日本劳动力的35%。终身雇用制的具体运作,必须同日本的财阀集团联系起来考察。明治维新后日本资本主义兴起的过程中,形成了比较有名的四大财阀,即三井、三菱、住友、安田,它们控制着日本经济的命脉,以家族总公司、直系公司、准直系公司、旁系企业的层次结构形成庞大的经济实体。尽管这种财阀几经演变,经过战败的冲击,控制经济的方式也产生了重大变化,包括财阀这一名称也被更中性的财团所替代,但是,这种以银行为核心形成的类似于家族式金字塔状或网络状的企业结构,至今在日本依然很明显。正是这种结构,孕育并保持了终身雇用制(吕有晨,2003)。

所谓终身雇用制,实际上是一种公司人员退出机制的特殊手段。任何公司,都必须形成自己的人员更新机制。终身雇用的核心,在于“老有所归”,仅仅从退休金的保证角度来解释是不够的。日本的企业具有着明显的等级性,一个龙头企业的周围,是一批为这个龙头企业提供配件、进行加工的卫星企业。终身雇用正是这种龙头企业的专利,那些卫星公司就没有这样的运气和条件。从龙头企业退下来的高管乃至中层,出路就是空降到卫星企业充任高管或者顾问。这种机制,很像中国的政府部门以下属的事业单位作为机关人员出路的蓄水池。只有日本传统下形成的等级森严的企业格局,才能够使这种终身雇用制如鱼得水。

这样一种体制使日本人的就业选择,不是看重企业的短期业绩,而是看重企业的社会地位和行业地位。如果从高向低排列,日本工商界的就业首选是政府的国际贸易与工业部(Ministry of International Trade and Industry,MITI)。因为只有MITI,才能把自己的退休人员安排到商业银行。其次是银行业,日本人对银行业的重视程度,远远超过美国人对华尔街的重视程度。因为日本银行不仅通过金融资本控制企业,而且通过人事安排控制企业。银行退下来的中层甚至高层,会被空降到直系大企业。以此类推,到了这个企业等级链的最底层,那些中小卫星企业就没有这种终身雇用制的保障了。从小型卫星企业退下来的管理者,最有可能的出路就是用自己的积蓄去开个小面馆。

所以,日本的终身雇用制,实际上是把就业竞争推向学校。只有名牌大学,特别是帝国大学的毕业生,才有希望进入企业食物链的上端。而进入名牌大学的竞争,又把这一等级体系的竞争推向中小学甚至幼儿园。当一个学生上大学的时候,他自己就十分清楚,到55岁以后,是去开小面馆还是到另外的企业当顾问,是由自己所上的大学层次决定的。而能够上什么档次的大学,又是由中学的档次乃至幼儿园的档次决定的。

正是这样一种特点,在相当大的程度上影响着日本的企业性质,也影响着日本人的行为模式。不妨说,日本人对公司的忠诚、人际之间的信任,以及全身心的投入,不是来自于对事业的执著,而是来自于对等级的认可。然而,成也萧何,败也萧何。日本企业在20世纪70年代的迅猛崛起、在80年代的横扫全球、在90年代的经济不景气中全面衰退并采取防守策略,都同这种企业体制有关。理解了这一点,才能理解日本式终身雇用制的实质。

(二)评价与升职

终身雇用制决定了日本式的评价和升职体系注定不能是“短期行为”。对于这种基于长期表现的评价和升职方式,威廉·大内有着细致的描述。一个到某大银行任职的东京大学毕业生,在10年之内,不会得到针对他个人表现的具体评价。与他一起进入银行的其他同伴,在最初的10年无论是工资增长还是职务升迁完全一样,不会因为其中某一个人表现特别突出而得到高层的青睐,更不会因为在某一项业务中获得了杰出业绩而得到公司的特别奖励。这对于美国人来说,会感到不可思议,而对于日本人来说,则再正常不过。因为当初进入这个银行或者企业的动机,就是考虑30年以后的出路,而不是三五年之内的短期回报。

这样一种评价机制,毫无疑问会压抑员工短期行为的冲动。更重要的是,这对于改善员工之间的人际关系具有非常重要的正面意义。用威廉·大内的话说,就是“没有理由踩着别人的肩膀往上爬”。所以,这种公司结构在人际关系的调适上会大大减少利益冲突的负面影响。另外,这种评价机制还有一个明显的优点,就是可以最大限度地制约弄虚作假,[1]并减少行为的掩饰因素。因为弄虚作假的收益通常具有短期性,任何人不可能长时间弄虚作假,也不可能长期掩饰自己的某种行为。

长期评价的标准注定是模糊的,各种衡量指标甚至是不必要的。缺乏明确的评价尺度,似乎使主管缺少有效的控制手段。所以,这种组织的行为控制,不是靠纪律严明的上级监督,而主要是靠同事之间的感觉和喜好。如果一个人的行为与周围的同事格格不入,那么,不管他有多么出色的知识和技能,也会感到严峻的群体压力。这种群体压力的有效性,超过人们的一般想象。通常情况下,来自群体的眼光、议论和态度,要比明文规定的职责规范更具有约束力。威廉·大内还特别指出,美国海军的实际运行也有类似情况。“在这种环境中,外部的评估和奖励并不重要,最重要的是由具有同等级别的同事实施的、体现出密切关系的、微妙性和错综复杂的评估体制,而这些同事是欺骗不了的。”仅仅从经济的角度考虑,这种机制也可以大大降低员工行为的控制成本。

这种升职机制的一个副作用,就是名义职责和实际职责的不对应。在外界同这种公司打交道时,经常会发现,从成文的制度规范上和明示的组织架构上,不一定能看出真正的负责人。有时候,部门经理是实际负责的,但也在不少情况下,通过深入了解、谈判或者交流会发现,真正负责的是一位比名义负责人头衔低甚至根本没有头衔的人。而且在一定意义上,这种升职机制使中层甚至高层经理更乐意使用具有真实本事的下级。因为做出成绩会给上层增光,而下层的突出能力并不对上层构成威胁,尤其是在待遇方面不用产生任何担心。作为下层实际干事的人员,对这种机制也会安之若素,因为他们一方面知道自己的个人力量不足以撼动这种机制,另一方面他们清楚自己的贡献迟早会得到回报。所以,明确的职责划分、清楚的等级层次、成文的行为规范,在日本的许多企业中就显得多余。

(三)非专门化的职业发展模式

终身雇用制使日本企业的个人发展模式能够有效打破部门间隔。一个进入某大企业的年轻人,会在公司的同一部门从事不同专业的具体工作,这种工作的目的不仅仅是干事,更重要的是和人。作为当事人,他明白他的主要任务是融入工作的团队。所以,他的工作不大追求个人业绩,很可能还会有意识地同其他人交叉重叠。这样,相应的组织结构,就同常见的组织理论要求的分工明确、各负其责大相径庭,而这一特色,导致了日本的企业组织结构往往模糊不清。正如另一位日本学者大前研一所言:大多数日本企业甚至连像样的组织结构图都没有(大前研一,2007)。

而且,这个员工不仅要在同一部门做不同的工作,等到他熟悉了这个部门后,公司往往会派他到下属基层,从事某种具体业务。这样做,不但可以使他熟悉公司的经营内容,更重要的是可以使他通过这些工作来了解公司的使命和前景,或者掌握公司的顾客群和供应商。总之,是要增加他对公司的感知,进而了解公司那些无法用文件和制度表述出来的微妙性。

然后,他可能再次被调回总部,这次有可能进入总部更关键的部门,如人事部,还有可能在各平行部门之间流转。经过数年的磨炼,他对公司的整体宗旨、走向有了进一步的理解。如果高层这时把他再派下去,就有可能是去担任一个基层部门的总管,或者是中层的部门经理。同那些只在技术部门或者财务部门一直干到底的专业人士相比,他不是以专业见长,而是以对公司的总体认识见长。他所领导的部门,在工作中会更好地融入公司的大集体之中。

日本企业的这种岗位轮换制,对于技术面非常狭窄的专业岗位也适用。威廉·大内说:“在日本的许多公司中,终身工作轮换制适用于所有雇员。电气工程师可能从电路设计岗位调到生产岗位,再调到装配岗位,技术员可能隔几年就要换一台机器或调到不同的部门工作,所有管理人员都要在企业的所有部门之间换来换去。”(威廉·大内,2007)威廉·大内是高度赞扬这种轮换的,而且引用了麻省理工、哥伦比亚等美国大学的相关研究作证,认为横向流动“比岗位固定不变的劳动者更具有活力、更富有成效,而且对本职工作感到更满意”(威廉·大内,2007)。但笔者认为,威廉·大内在这里的逻辑不够严密。根据相关研究,工作丰富化确实可以提高士气和满意度,但绩效是否提高还需要验证,而且日本的企业结构决定了这种轮换更多地表现在公司内部的人员融合而不是绩效提高上。当然,这一点可以充分反映出日本的企业结构特色,如果说美国的企业通过专业分工界限分明有点像“拼盘”,那么日本的企业通过岗位轮换互相融合则有点像广东人“煲汤”。

在日本企业的运行方面,威廉·大内也总结出了三条特色:一是集体决策;二是集体价值观;三是强调在整体上关注人。因为前面的三条特色已经足以进行日本企业和美国企业的比较分析,加之篇幅所限,日本企业的运行特色从略。

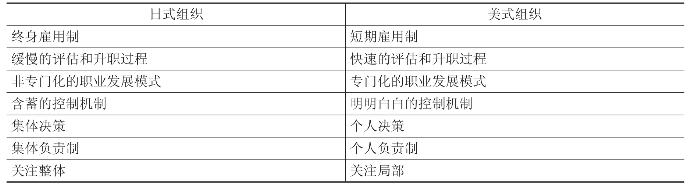

按照威廉·大内的归纳,美国企业的特色同日本企业相反。他列举出二者的比较如表1所示。

威廉·大内自己也承认,任何模式化的做法都有可能过于简单化。进行模型分析,建模难度是十分大的。原因在于,如果不对现实简化,模型的变量将会十分复杂,甚至复杂到无法衡量;而如果简化过多,就会偏离现实,甚至沦落为同现实不符的纸上作业。我们暂且假定,威廉·大内对日本企业的概括是比较准确的。基于经验和常识,这个假定大致成立。但是,威廉·大内对美国企业的概括是否准确就值得推敲。因为他在比较中对美国企业的描述远远没有对日本企业的描述细致,但却断言“在所有重要方面,美国模式与日本模式都是截然相反的”(威廉·大内,2007)。

资料来源:[美]威廉·大内. Z理论.孙耀君译.北京:中国社会科学出版社,1984:43

美国确实是短期雇用制。威廉·大内引用密歇根大学科尔的结论说明美国公司的人员流动率是所有日本公司的4~8倍(威廉·大内,2007)。但是,威廉·大内没有把蓝领和白领的流动率区分开来。众所周知,美国的高流动率,尤其是流水线上的高流动率,主要表现在蓝领人员上。所以,威廉·大内断言,是短期雇用制造成了评估和升职的快速化,似乎逻辑上存在问题。因为蓝领的升职问题和白领是不能比的。而且如果把日本常见的大量“临时工”考虑进去,那么,日美的员工流动率是否有这么大的差别就有疑问。当然,威廉·大内所说的在美国管理人员中,三年没有晋升到重要岗位就意味着失败是确实存在的。但是,把这种管理人员的升职同雇用制度联系起来好像有点牵强。因为日本的终身雇用也存在雇用期间的多次升职,升职的频度同雇用的长度没有必然的联系。从这一意义上看,似乎美国的快速评估和快速晋升同评估标准体系的关系更大。威廉·大内自己也承认,日本的晋升考量的是人员情况,不大重视短期业绩。而美国的晋升更多地看业绩(包括长期业绩)。从业绩差异角度来解释,“三年”可以看做是一个公司考量业绩的比较合理的时段。从这一意义上看,威廉·大内对美国企业特点的概括存在不足。

威廉·大内自己的研究也证实了这一点。按他的说法,当他用代表了日本公司特征的调查表(隐去表示日本的字样)进行问卷调查时,回答者认为具备这些特征的公司有IBM、宝洁、惠普、柯达、美国军队等。这说明,所谓日本公司的特征不仅日本有,美国也有。对这类组织,威廉·大内命名为Z型组织。这正是Z理论的由来。而威廉·大内更多地指出了Z型组织与日本组织的相似性,对于美国企业自身为何能够产生这种与日本的相似性,威廉·大内自己的解释不够充分。他最终归结于环境,走上了权变理论的解释道路。威廉·大内承认,“有人觉得我曾经以为由文化决定的组织形式,即J型组织形式,可能事实上根本不是特定文化所特有的。A型和J型组织形式可能属于一般性的组织形式,能够在不同的环境中生存,其中更适合A型的环境一般在美国和西欧最常见,而比较适合J型的环境一般盛行于日本”。所以,美国出现的Z型组织,威廉·大内解释为“西方的社会环境可能发生了某些变化,或者西方的社会环境处于过渡期”(威廉·大内,2007)。这一解释的逻辑不自洽处在于:为什么是西方环境处于过渡期而不是日本环境处于过渡期?如果是过渡期,那是一种由何处向何处的过渡?对此,威廉·大内没有给出令人信服的解释。

但是,威廉·大内归纳出的Z型组织特征,确实与J型组织在外观上相似。它们实行与终身雇用制类似的长期雇用制,进行大量的在职培训,而雇员的许多技能只在这个独特的公司能够发挥作用,所以评估区段会长期化(但绝不是日本的十年以后才晋升,只是升职慢一些),员工的职业发展模式是在不同岗位和不同部门之间“徘徊”,各种量化技术、数据分析也会被使用,但只能作为重大决策的工具。用威廉·大内的话说就是随处可见“现代信息和会计系统、正式计划、目标管理和A型组织形式所特有的所有其他正式的、透明的控制机制。然而,这些机制受到Z型公司的看管,小心翼翼地供它们参考,但是这些机制在重大决策上很少发挥支配作用”(威廉·大内,2007)。按照威廉·大内的总结,Z型组织的企业风格是由公司的哲学观决定的,行为是由公司的价值观支配的而不是由数据支配的。企业具有官僚组织的等级体制,但能够实现人员之间的平等并建立信任,即阿吉里斯所说的学习型组织,可以看做是等级化控制模式下平等的人员融合而成的社会群体。所以,威廉·大内把Z型组织比喻为“氏族”。这样,威廉·大内把管理研究引入了人类学领域。

对于这种经营活动中的“氏族”,威廉·大内以盛行于华人之中的“会”为例加以说明,这种“会”即循环信用合作社。[2]在“氏族”中,人际信任是最重要的,其他都服从于这种信任关系。这样,氏族也有它的缺陷。首先,惧怕外来者,即生人恐惧,依赖熟人社会运转。其次,不受官僚工具的限制,不可能靠改变衡量绩效的标准或者改变计算利润的方式来改变人们的行为。再次,多多少少会丢掉一些专业化特色。最后,往往存在性别歧视和种族歧视现象(这种歧视并非恶意,不是故意排斥,而是文化的高度同质化造成的)。追究到根本,就是传统社会组织与现代专业化组织(韦伯式官僚组织)的关系问题。在这里,我们可以看出威廉·大内的一个论证漏洞,他论证的Z型组织是美国的,而他用来比喻的“氏族”却是典型的J型组织特征。威廉·大内自己也承认J型组织和Z型组织有差别,但他在这里却忽视了这种差别。如果把威廉·大内的Z型组织与阿吉里斯的学习型组织(阿吉里斯,2004)联结起来进行分析,有可能对这个问题的研究取得新的进展。

由此,我们可以把威廉·大内的结论稍微加以调整。概括起来,J型组织是重视社会等级,进而重视社会资本的组织(关于社会资本的研究,帕特南从政治学角度分析意大利社会资本的《使民主运转起来》具有一定的代表意义),A型组织是重视业绩的组织,Z型组织是重视人力资本,进而重视现代社会资本的组织。至于威廉·大内更多地讨论如何使企业由A型组织变为Z型组织,则属于Z理论的实践应用范畴,本文从略。

二、有关Z理论的几种误解

前文之所以对J型组织的特点做了不厌其烦的说明,是为了尽可能避免相关的误解。而这种误解在中国尤其常见。比如,把Z理论作为日本管理模式看待;把终身雇用制同退休后的出路割裂开来;按权变理论来解释威廉·大内的研究。这些问题不澄清,有可能会对Z理论产生认识偏差,也有可能使比较管理学产生歧途。所以,辨析Z理论的误解问题,对比较管理学不无意义。

(一)Z理论来自美国而非来自日本

威廉·大内自己记述了他在总结日本公司特点时遇到的难题。IBM的一个副总裁曾经向他说:“你知道你一直在描述的日本人的组织形式恰恰是IBM所拥有的东西吗?让我告诉你,IBM按照自己的方式发展,已经逐步采用了这种组织形式——我们没有抄袭日本人的东西!”(威廉·大内,2007)也就是说,威廉·大内以为是日本特色的东西,恰恰是美国本土也可以诞生的东西。美国的Z型组织不是从日本的移植,而是美国人自己的发明。

很多书籍和论文尤其是中国的书籍和论文,在介绍Z理论时,往往把它说成是日本管理模式,这实际是对威廉·大内的误解。威廉·大内强调,日本管理是J模式,美国管理是A模式,而所谓Z理论,是J+A = Z,即日式管理与美式管理的糅合。威廉·大内所列举出的Z型公司样板,也都是来自于美国公司。但是,就是从威廉·大内自己的叙述来看,虽然他把美国企业的普遍模式概括为A,但不能在逻辑上得出J+A = Z的结论。与其说Z理论是J型组织与A型组织的综合(这正是威廉·大内的观点),不如说Z理论来自于A型组织的演变(这正是IBM副总裁反驳威廉·大内的观点)。尤其是在J型组织无法演化为Z型组织时,这个逻辑缺环更为明显。而威廉·大内巧妙地回避了J型组织向Z型组织的演化问题,在他的书中,有许多地方直接把J型组织作为Z型组织来看待。实际上,按照威廉·大内自己的描述,J型组织产生于日本的特有社会环境,即由历史形成的种族、语言、宗教信仰和文化上的同质化(威廉·大内,2007),以及认定个人无关紧要的集体价值观。按照美国人的观点,“任何人想弄明白日本人,得首先明白他们的口头禅‘各安其位’。他们对秩序和等级的信赖,与我们对自由平等的信仰如此对立,有如南北两极。我们认为等级制不可能是合法制度。日本人首先对‘社会人’有一个整体概念,然后形成等级制度,要理解它,必须对他们的民族习俗,诸如家庭、国家、宗教信仰及经济生活等作一番描述”(本尼迪克特,1990)。而对于这种同质化社会如何实现向现代社会的转化,威廉·大内没有做出令人信服的说明。无论如何,彻底否定自由主义和个人主义,是不可能导向现代社会的,反而有可能导向极权社会。第二次世界大战前日本的军国主义,就是孕育于这一土壤之中。对此,威廉·大内的反思不够彻底。而威廉·大内总结出的Z型组织,基本上是美国模式。

因此,学习Z理论,与其说是学习日本,不如说是学习美国更准确。弄清这一点,是理解Z理论的基本前提。由此推论,比较管理学的研究,不在于找出可以引进或者模仿的模式,而在于通过比较,认识不同模式之间的差异形成机制,提供引进或者模仿的可能性论证。学术研究从来都是解释性的,而不是对策性的。由比较研究直接进入对策研究,很可能不是比较管理学的真正出路。但是,对策研究往往具有现实的吸引力,这值得学界警惕。威廉·大内也未能免俗,由于他没有从学理上论证由J到Z的转变机制,所以,他的《Z理论》后半部分关于由A到Z的转化,在一定程度上学术支撑力不足。

(二)终身雇用的条件:企业等级制和部分受益者

按照威廉·大内的归纳,日本企业经营不同于美国的地方,首先就是终身雇用制。但是,许多人只看到了终身雇用制的表象,却抓不住它的实质。威廉·大内以其对日本文化的谙熟,率先指出,终身雇用制是日本独特的社会结构和经济结构的产物,美国学不到手,其他国家也学不到手。这一点,很值得那些试图把终身雇用作为一种管理手段移植到中国来的学者注意。不要说日本那种等级森严的企业格局,即便是不那么森严的企业之间的不平等,都是美国人难以接受也无法认可的。

日本的企业不平等,又来自于社会不平等。威廉·大内告诉我们,日本的终身雇用制,必须要以企业的社会等级划分为前提。这种企业社会等级的概念,同西方产业经济学中所说的产业集群的概念是完全不一样的。卫星企业不仅仅是在技术上和产品上依赖于核心企业,更重要的是在身份上依赖于核心企业。所以,这种等级的区分标准是社会性的而非经济性的,企业的等级又外延为学校的等级,或者说学校的等级内化为企业的等级,甚至家庭的等级也决定着相关人员在社会、学校以及企业中的等级。推而广之,在日本,个人也是高度不平等的。任何个人,必须接受社会外加于他的身份定位。“前辈”和“晚生”之间不可逾越的障碍,同西方的“人人生而平等”不相容。而上级对下级的关怀,则更像是一种长辈对晚辈的爱护。“在日本,辈分和性别造成了实质上的特权,但是,行使这一特权的人不会天然地专横独断。要形容他们,最好说是责任的受托者。”(本尼迪克特,1990)许多人不理解,为什么日本老板既可以表现出高度的人性化,又在工作上粗暴不留情面,两者是如何统一为一体的?理解了日本的等级制就不难看出,这正是“严父”与“慈母”的统一。这样,以牺牲卫星企业的利益来维护核心公司的利益,就变成了天经地义的常规。所以,日本式终身雇用,受益人只是一部分,那些不能进入终身雇用行列的员工,利益实际上是受损的。而美国式Z型组织的长期雇用,在多数情况下并不损害短期就业者的利益。种族歧视和性别歧视的问题,也是社会等级问题。威廉·大内自己承认,“在种族歧视或性别歧视上,任何形式的组织都比不上日本的公司”(威廉·大内,2007)。尤其是日本企业中的临时工和女工问题,集中反映了这种歧视。说到底,日本式的终身雇用制,恰恰是与牺牲部分人利益的临时雇用制相辅相成的。这些正是Z型美国企业所没有的。所以,推崇日本式终身雇用制,必须先弄清楚Z型组织长期雇用与日本终身雇用的本质差别。

(三)不是权变理论,而是文化理论

很多人都把Z理论解释为一种权变理论,包括威廉·大内自己也有这种倾向。按照他自己的说法,他是受到麦格雷戈的X&Y理论的启发(威廉·大内,2007;麦格雷戈,2008)。有些文章也沿着这种思路来用权变理论解释Z理论,本文认为,这会产生一定偏差。无可否认,Z理论确实具有权变色彩,但是,并不是所有涉及权变方法的学术观点都可以归入权变理论。所谓权变理论,重视的是环境和组织的相互影响,尤其是自变量和因变量的匹配关系。关于权变理论,最通俗的解释是:如果情况是A,那么采用a方法;如果情况是B,那么采用b方法。而Z理论的提出,不是立足于权变关系,而是立足于整体稳定的管理风格,强调的是在多变的环境中建立稳定的Z型文化和Z型组织。简单地说,权变是以变应变,Z理论是以不变应万变(卡斯特,1985)。

所以,Z理论的本质是文化理论。按照Z理论,企业不仅仅要在制度上形成稳定的运行机制,而且要在制度之上形成一种渗透在企业血脉中的文化形态。Z理论对哲学观或者价值观的强调,远远大于对制度和技术的强调。在这一意义上,威廉·大内把“氏族”概念引入管理学研究,具有十分重要的意义。可惜的是,威廉·大内对氏族的研究显然没有在文化人类学的基础上深入展开。如何在这个基础上再深入下去,是比较管理学中很有意思也很有价值的一个课题。

三、威廉·大内与相关学者的比较

威廉·大内本身采用的是比较研究方式,我们不妨在比较的基础上再做比较。研究日本管理模式的成果相当多见,研究企业文化的成果也相当多见。我们试取两个代表型的人物加以比较。

(一)威廉·大内与大前研一之比较

在对日本管理模式的研究中,大前研一是一个代表。他的研究中心是日本企业的战略思想。大前研一同威廉·大内的立足点不一样,结论也不一样。在大前研一眼里,终身雇用等都不足以说明日本企业的经营特色,只有从日本企业与众不同的战略角度来观察,才能真正了解日本。大前研一有着“日本战略之父”的名声,他的《战略家的思想》(有的译本名为《企业参谋》)一书影响极大。

大前研一认为,直觉和洞察力相对于成功的战略而言,比理性的分析更为有效,尽管理性分析在战略流程中也是必要的。在大前研一之前,西方人一直认为日本人是富于理性的,是精于计算的。大前却指出,日本企业化的战略思维方式从根本上而言是创新、直观、非理性和非线性的。为了证明自己的观点,大前研一从日本企业的特殊结构入手,发掘它的战略特色。他指出,与美国的大公司不同,日本的企业没有大量的战略规划人员,日本的企业是非官僚化的,而且是个人英雄主义的,甚至连所有者与经营者之间的界限也是模糊不清的(大前研一,2007)。

日本在经济崛起时期,高管通常没有受过正规的商业教育,也没有受过冷峻理性的产业经济学专业训练。他们的经理,不是MBA,而是MBWA(走动式管理,Management By Walking Around),是那种在办公场所转来转去,同员工“打成一片”的头儿。战略的核心人物是“社长”。这种社长与其说是现代官僚组织中的法定代表人,不如说是传统氏族部落的酋长或者祭司。通常就是这个被员工称为“社长”的头儿,凭借自己坚定的使命感和独特的洞察力,带领企业在市场中竞争。正是这种使命感和洞察力决定了战略。大前研一认为,“洞察力以及往往导致使命感的相应的对成就的动力,加速了思考的进程,这从本质上来说是创造性的、直觉的,而不是理性的”(大前研一,2007)。

因此,日本企业的战略,建立在最简单的顾客、公司和竞争对手这个“战略三角”上。三者的动态关系,构成了大前研一的战略规划单位。大前研一之所以与众不同,在于他指出了在这三个方面日本企业与美国企业的重大差异。他通过“战略三角”的分析,把日本公司与美国公司的做事方式加以比较,尖锐地指出美国企业在战略上的误区。大前研一认为,美国企业过度重视数据分析,不是依赖人的大脑,而是依赖数据资料在不同方案中做抉择。大前研一不留情面地把这种现象称为“数据表涂鸦”(Spreadsheet Doodling)。他所要强调的是:战略与态度有关,而非统计数据。这里需要的是视野,而不是计算。

威廉·大内的观点已见前文,不再赘述。问题是,威廉·大内和大前研一,这两位都具有日本血统的学者,是谁揭示了日本企业的真谛?对照威廉·大内和大前研一两人的论述,我们不难发现,他们的观点并不截然对立。相比而言,威廉·大内作为美国教授,更多地受到美国管理理论的熏陶;所采用的分析方法,也更接近于英美的那种理性逻辑;甚至Z理论这一名称,基本上是顺延了欧美的概念,是对麦格雷戈X&Y理论的发展,也是对厄威克、马斯洛这两位早就提出过Z理论概念的借用。而大前研一没有受过严格的学院派管理理论熏陶,半路出家,靠着自己的聪明和敏锐,依赖日本人的思维方式,提出了自己的战略思想。所以,两人的差异主要是方法上的差异,而不是观点上的差异。

威廉·大内的Z理论,研究基点是组织。当然,他没有单纯从结构和权威角度研究组织,而是先对组织进行文化分析,进而对组织进行社会分析。所以,威廉·大内的研究路线同钱德勒相似,以组织案例来说明组织结构和运行模式,再从组织运行的文化差异中探讨日本企业的特色,然后在美国企业中寻找类似的文化因素,由此提炼出美国企业的发展方向。而大前研一的战略思想,是从日本企业所提供的产品和服务入手,分析日本企业中的人员和行为,从日本企业的经营经验中反映出来的智慧闪光中,概括出他们的战略形成过程和战略思想实质,采用的是类似于禅宗的顿悟手法。在威廉·大内身上,可以看到逻辑,但很少看到灵光;在大前研一身上,可以看到勤奋,但绝对看不到苦修。威廉·大内靠的是学术性,而大前研一靠的是洞察力。威廉·大内毕竟还表现出学者的严谨,而大前研一根本就不是遵循学术套路。他们二人的成就,威廉·大内表现在学术方面,大前研一表现在思想方面。要理解他们的差别,首先要理解学术和思想的差别。尽管威廉·大内的学术严谨程度比不上西蒙、钱德勒等人,但同大前研一相比,则是摩托车手和发动机设计师的差别。

可以说,威廉·大内和大前研一,都从自己的角度揭示了日本企业的真谛。在理论构建上,威廉·大内比大前研一更完整。相比而言,大前研一的著作几乎不成体系,时尚性大于严肃性。尽管他选择的话题也很严肃甚至很沉重,但他讲述得却很轻松也很普及。但是,大前研一也有超过威廉·大内的地方,这就是大前研一那些源于实践的洞见和认识比威廉·大内更深刻。比如,按照威廉·大内的Z理论,日本企业比美国企业是具有更大优势的,导致威廉·大内对日本企业的内在缺陷认识不足,所以他没有预先看到日本经济的衰退迹象。20世纪90年代日本的经济产生问题,对威廉·大内的理论形成了严重挑战。而大前研一则从实践感受出发,在指出日本优势的同时也看到了隐含的不足,对日本后来的经济衰退有一定的前瞻性预示。所以,把威廉·大内和大前研一结合起来,可能对日本企业经营的特色把握得更完整。

(二)威廉·大内与麦格雷戈之比较

在对企业文化以及管理理论的研究中,威廉·大内同麦格雷戈值得比较,这不仅是因为两人的研究内容具有类似性,更重要的是两人的研究方法具有类似性。威廉·大内自己承认,他的研究与麦格雷戈相关。

麦格雷戈以其X理论和Y理论而出名。他强调,每个管理决策和管理措施的背后,都有一种人性假设,这些假设影响乃至决定着管理决策和措施的制定以及效果。而这种假设可以概括为X理论和Y理论两种类型(麦格雷戈,2008)。

所谓X理论,包括以下三个假设:①一般人都对工作具有与生俱来的厌恶,因此只要有可能,便会逃避工作。②由于人们具有厌恶工作的本性,因此必须对他们进行指挥、控制、监督以及予以惩罚的威胁,才能促使他们努力向组织目标奋进。③一般人都愿意接受监督,希望逃避责任,胸无大志,安于现状。在麦格雷戈之前,虽然没有X理论的说法,但它所包含的假设却具有广泛的影响,尤其是在美国,这种倾向更明显。例如,员工被认为只有在强迫和压力下才会努力工作,因此组织需要通过管理来控制员工。管理要重视生产力,重视工作量,提倡按照工作业绩进行奖励。而且仅凭奖励并不能有效地激励员工,所以,惩罚就成为管理中必不可少的手段。X理论必然导致出“胡萝卜加大棒”式的管理。这种管理建立在管理者对员工的权威之上,而这种权威又立足于员工对管理者以及组织的依存。X理论的要害,在于管理中的“他治”。

关于X理论,中国也有不少误解。美国在20世纪30年代经济大萧条以后,心理学和组织行为学的研究蓬勃发展,企业经营开始“披上了一层温和的外衣”,管理趋向更为人性,管理手段更加公平,工作环境也更趋舒适,总之,管理从“刚性”逐步向“柔性”转变。中国有不少人有意无意地认为,行为科学的兴起使西方管理学界放弃了(起码是改进了)X理论。然而,麦格雷戈却不以为然。在他看来,只要管理者内心的人性假设不变,表面的变化并不会改变本质。在X理论支配下,管理完全可以做到柔性化,然而,这种柔性不过是给难吃的药丸加上一层糖衣而已。只要员工依旧高度依存于管理者,只要管理仍然依赖于权威,那就不可能出现根本性变革。所以,麦格雷戈认为,柔性管理注定是要夭折的,难以达到期望的效果。

麦格雷戈认为,虽然当时工业组织中人的行为表现同X理论所概括的各种情况大致相似,但是人的这些行为并非是人的天性引起的,而是现有工业组织的性质、管理思想、政策和实践所导致的结果。于是,他提出了Y理论。

所谓Y理论,包括以下六个假设:①工作对于体力与智力的消耗是再正常不过的事情,就像游戏和休息一样自然。一般人并非天生厌恶工作。工作到底是自我满足的来源(人们会主动表现),还是外在惩罚的来源(人们会主动避免),完全是可以人为控制的。②要想促使人朝着组织目标而奋斗,外在的控制及惩罚的威胁并非唯一的方法,关键在于相关的人能不能对组织目标做出承诺。人为了达到自己承诺的目标,自然会坚持“自我指导”与“自我控制”。③人之所以对目标做出承诺,是为了得到实现目标后的各种酬劳。在各种类型的酬劳中,尊重需要及自我实现需要的满足,可以驱使人们朝着组织的目标而努力。④在正常情况下,人不但能学会承担责任,还会争取责任。常见的逃避责任、胸无大志、贪图保障等现象是后天形成的结果,而并非先天本性。⑤以高度的想象力、智力、创造力来解决组织中的各项问题,这是大多数人都具有的能力,而不是少数人特有的能力。⑥在现代企业模式下,大部分人都只是发挥了一部分智能潜力。显然,Y理论与X理论截然不同,甚至对立。它建立在排除外在因素对人性干扰的基础上。Y理论的要害,在于管理中的自治。

X理论和Y理论的区别,不在于管理方式,而在于管理理念。同样的方式,既能归入X理论,又能归入Y理论。以参与式管理为例,如果让员工参与是为了使员工对管理者的主张心悦诚服,并由此而增强员工对组织的依赖,那么,这依然是受X理论的支配;如果参与管理是真正让员工发挥自主性,使员工成为企业的主人,那么,这就是受Y理论的支配。对此,不仅中国有误解,即便在美国也有误解。许多人都把X理论支配下的“柔性管理”当做Y理论,而把命令或独裁当做X理论,甚至以军队作为X理论的典型组织。埃德加·沙因以他对海军将领的测试为例,对此进行了纠正。按照一般人的理解,军队应该是X理论的天下,然而,埃德加·沙因的测试表明,海军将领都强烈地感受到信任部下的重要性,更倾向于Y理论(见埃德加·沙因为《企业的人性面》所写的序言)。所以,Y理论的实质,不是柔性、温和、人际沟通等,而是要清除X理论对人性的扭曲。正是在这一意义上,麦格雷戈引起了同时代的马斯洛、德鲁克等人的高度重视。

威廉·大内的观点见前文。在Z理论中,威廉·大内对麦格雷戈,恰恰有着埃德加·沙因批评的误解。威廉·大内所归纳出的A型组织,尽管他自己没有同X理论画等号,但基本上是类似的。而他的Z理论,则在一定程度上接近于Y理论。

但是,威廉·大内和麦格雷戈有着本质上的差异。麦格雷戈的Y理论(在一定意义上,还可以包括阿吉里斯的个性与组织关系理论),是建立在西方式的自由主义和个人主义基础上的。麦格雷戈对自治的强调,阿吉里斯对个性发展的设想,在美国顺乎逻辑地发展为德鲁克对工业社区的论证。而威廉·大内的Z理论,恰恰强调西方的自由主义和个人主义不可取。他说:“在某种意义上,日本人能够更好地应对工业制度的挑战,虽然美国人仍旧忙忙碌碌地保护我们在形式上有点极端的工业制度,但是日本人遏制住了个人主义的泛滥,他们强调的是合作。”(威廉·大内,2007)威廉·大内强调,日本的J型组织是建立在同质化的人群、稳定的社会关系和集体主义等条件之上的,而美国的A型组织是建立在异质化的人群、流动的社会关系和个人主义等条件上的。所以,同样是寻求组织融合之道,麦格雷戈张扬个性,威廉·大内推崇氏族。而这种氏族会不会泯灭个性,会不会引起人性异化,威廉·大内缺乏论证。在这一点上,威廉·大内作为美国学者,运用的是美国人熟悉的论证方法;但作为日裔移民,他流淌的是日本人的血液。如果看不到这一点,就有可能把Z型组织拉回到J型组织。

四、Z理论与中国:比较管理学的思考

(一)中国能否移植日本管理模式

按照威廉·大内自己的描述,我们不难发现,日本企业的管理模式是美国企业无法模仿的。但是,威廉·大内自己认为,美国企业完全可以把日本企业的精神层面学过去,这就是他的Z理论的由来。

根据本文前面的分析,威廉·大内对J型组织和Z型组织的过渡缺乏清晰地论证。而且,同大前研一相比,他对日本企业的缺点认识不足;同麦格雷戈相比,他对个人主义和自由主义颇有微辞。所以,他一方面认为Z型组织是美国土生土长的,另一方面又认为美国的A型组织可以学习日本发展为Z型组织,这就缺乏说服力。

20世纪80年代初期,中国正值改革开放的起步阶段。中国的现代化道路究竟是什么,在当时并不清晰。“摸着石头过河”是当时改革思想最准确的写照,市场经济之路是90年代才逐步明确的。这样,在打开国门之后,谁是我们的榜样,在中国是一个没有答案的问题。这种无解的问题并非没有意义,学术上的真正突破,实际上就是从无解到有解的过程。从70年代后期到80年代初期,我们经过了一个榜样的快速转换时代。先是学习南斯拉夫,很快转向学习欧美,但欧美经验严重水土不服,于是转向新加坡,转向亚洲“四小龙”。但是,这些都不足以构成一个大国快速现代化的典范。日本与中国,号称“一衣带水”,尤其是文化上有许多相似和接近的地方,于是,探究日本起飞的奥秘,借鉴日本的经验,就成为十分自然的选择。威廉·大内的《Z理论》初版问世,立即吸引了中国人的注意力。这本书译介到中国的速度之快,就是一个寻求学习榜样的旁证。

然而,日本文化同中国文化的相似与接近,需要具体分析。文化存在不同的层面。在器用层面上,日本文化与中国文化具有很大的相似甚至雷同之处。在日本的京都和奈良,可以看到纯正的唐式建筑;在日本人的和服衣装上,可以看到比中国还明显的唐代色彩;甚至日本的文字,也同汉字偏旁紧密相关。但是,在制度层次上,日本就同中国有了较大区别。历史上的日本,在明治以前从来没有形成过像中国汉唐明清式的大一统帝国,没有形成中央集权制。那种领主大名制度,反而同欧洲的庄园领主制十分相似。所以,对中国影响至深的科举制,日本就没有学过去。文化最核心的价值观层次,日本同中国的区别是十分明显的。在明治维新时期倡导的“和魂汉才”,正如中国的“中体西用”一样,骨子里必须是“和魂”,“汉才”只是工具层面的东西。即便是中日都推崇的“士”,在中国是担当天下重任的“文士”,而在日本则是“辅翼皇威”的“武士”。所以,中国学习日本的文化障碍,不比学习欧美的障碍小。中国能否移植日本的管理模式,难度同能否移植欧美管理模式是相当的,即便具有一定的方便因素,也不足以迅速开花结果。后来中国经济的迅猛发展,究竟在多大程度上得益于日本榜样,值得推敲。简单的移植,难免出现“淮南橘而淮北枳”的问题。

然而,即使不能移植日本管理模式,也不等于不能学习Z理论。本文认为,Z理论的核心,不在于号召美国向日本学习,也不在于能否引申为中国向日本学习,而在于从文化角度提出了如何处理工业体制和传统社群、个人自由和团队协作之间关系的命题。不同国家在解决这一命题上走了不同道路,但道路的差异最终殊途同归,都是通过组织与个人的融合、效率追求和人本主义的融合完成的。因此,学习Z理论,可以使我们在文化与管理的关系上产生更深刻的认识。

(二)比较管理学应当注意什么

比较方法是学术研究最常用的方法之一。在管理学上,倡导比较方法,可以使我们视野更为开阔,也可以使我们思维更为缜密。从方法论的角度,已经有不少学者对此进行过深入探讨(闫进宏,2008)。专门针对威廉·大内的Z理论,也有一些颇有见地的讨论(严汇,2006)。但是,从不同学科总结比较研究的共性似乎还比较少见。本文认为,在社会科学各领域,比较研究似乎表现出一种共性,即解释性研究,而非应用性研究。凡是比较,而且能够在学术上有所创见者,笔者所见的基本上都没超出解释性这一范围。比如,在政治学领域享有盛名的亨廷顿,他的比较研究著作,如《变化社会的政治秩序》,在全世界都有较大反响。在历史学领域以比较方法铸就学术重镇的汤因比,更是以其12卷本皇皇巨著《历史研究》对全人类的21种文明进行比较研究,对于人们从整体上掌握人类历史进程功不可没。这种研究,很值得管理学界借鉴。如果再做考察,我们会发现,这种比较基本上都属于认知和解释。在应用层面,比较研究是否能够取得好的成果尚需存疑。

之所以把比较研究的范畴限定在解释性上,是因为应用范畴会涉及多种变量。应用研究必须进行具体的变量分析,即使采用比较方式,也是用来作为变量选择和确定的参照系。这种以比较为参照手段的方法,目的不在比较而在适用,所以,不宜称为比较方法。

然而,管理学又是一门追求实用性的学科,所以,往往涉及应用问题。包括威廉·大内自己也不能免俗,在他的《Z理论》一书中,大约用了一半篇幅讲述从A到Z的应用问题。不过,威廉·大内自己很谨慎,对于从A到Z的13个步骤,他声明:“我不能向读者保证这些按本书中所提到的顺序排列的步骤可以成功地帮助他们建立一个有效的组织。管理更多的是一门艺术,科学的成分少得多,因此不会像描述的那样具有规律性。”(威廉·大内,2007)“这些步骤是大致的指南和供人们讨论的焦点,而不是提高管理水平的食谱。”(威廉·大内,2007)相对于我们有些信誓旦旦地开列管理“食谱”的文章和著作,那种声称只要“学习”了什么什么,就一定能“实现”什么什么的文章,威廉·大内无疑是提出一种警示——此路可能不通。比较研究正是要进行这种不同路径的测量和比照,而不是把东京的地图拿到纽约来使用。中国有不少文章,恰恰是试图把Z理论拿到大陆来使用的。这种文章失之于比附式论证的肤浅(高继军,1997)。

但是,比较研究确实可以大大增进我们的知识储备,进而提高我们的思辨能力。可以使我们从相同中看出不同,从不同中看出相同。比如,就拿威廉·大内进行的日美比较来说,很明显,J型组织和A型组织都有对业务技能的重视,然而,同样是钻研业务技能,美国人可能是认为这个技能可以带来利润;而日本人更有可能是认为这个技能可以在同事那里给自己挣回面子。任何组织都要追求目标的实现,然而,威廉·大内举例说,在日本某银行的美国总部中,美裔副行长抱怨“这些日本人完全不懂得目标”,而日裔行长也会抱怨“这些美国人似乎完全不懂得目标”。同样是目标,美裔副行长要求的是清晰明确的具体业务指标,而日裔行长要求的是理解银行的哲学观和价值观(威廉·大内,2007)。日本公司和美国公司都有人事部,然而,不管书面的职责如何规定,日本公司的人事部往往最重要,而美国公司的其他业务部门则凌驾于人事部之上。这种区别,正好反映了日本公司和美国公司在经营哲学上的不同。由此深入讨论,就可以对现实的管理问题进行思辨式的跨文化比较。威廉·大内尽管也讲实用,但他处处强调的是管理哲学,正是这一用意。

(三)余论:管理学科建设中的理论积淀问题

笔者认为,管理学在中国的30年,其发展道路有着比较明显的轨迹,可以概括为“生理学→病理学→诊断学”这样一条线索。所谓“生理学”阶段,是管理学在中国发展的初级阶段。从20世纪80年代起,中国有了管理学研究,最初的进展是一般管理原理的介绍和引进。这一时期,以理论引进为主,基本上没有比较,因为这时的管理学著作往往立足于告诉读者“管理是什么”,只是试图找出相关理论的主要线条和标准答案,还谈不上深入探讨,与企业更没有发生直接关系,基本上是在大学课堂上的书面作业。包括当时翻译过来的《Z理论》,并不是基于比较研究,而是在一定程度上反映了试图借鉴日本经验的走捷径心理。这时的管理学,在中国充其量是基本知识和原理的普及,就像人们为了生存需要了解基本的生理知识那样。

但是,随着经济的发展,尤其是随着中国向市场经济的转变,一般的管理生理学已经不能满足如雨后春笋般的企业成长需要,管理学也开始走出学校,走向社会。然而,无论是企业还是学者,都不无尴尬地发现,那些以管理生理学为基础的教科书,在实践中并无多大用处。中国企业尤其是那些快速发展却不大正规的企业,需要的是当下见效的药方,而不是公式化的概念。在这一背景下,管理学开始了“病理学”的探讨。学者开始与企业接触,针对中国实际问题的研究开始起步。但是,这时的管理病理学理论积淀不足,多数走的是对症下药的路子。管理学的问题导向,使学界开始出现了两种倾向:一是叩问管理学的基本理论,认识管理的机制问题;二是寻找能够治病的“偏方验方”,着眼于“症状”而忽视“病理”。

所谓“诊断学”阶段,从2000年以后就显示出端倪。这种倾向是同“中国制造”走向世界的制造业崛起相伴随的。其基本路线是:以管理生理学为基础,但又不是单纯进行书斋式研究,而是以管理机制为着眼点,探讨企业经营中的生理机制和病理机制,不仅仅满足于消解症状,而且要对“病情”做出逻辑性解释和推导,从诊断需要出发,回过头来向生理学和病理学的深层追寻答案。这一阶段,才是真正需要进行比较研究的阶段。没有比较研究,就难以形成有效的诊断。即便是同一病症,病人的体质不同,生活条件不同,治疗方法各异。就像医生开药方,不仅仅要知道某种药治疗什么病,还要知道同样的药品在不同人身上疗效不一样。

进行这种疗效的比较研究,必须转过身去对生理学和病理学“补课”。否则,就只能停留在“赤脚医生”的水平上。只有深入比较、纵横比较,才能在知其然的同时知其所以然。这正是比较管理学的魅力所在。例如,同样是企业治理结构,中国的企业治理结构同西方的外观很相似,从股东大会董事会到经理层几乎没什么区别,但其运作方式却大不一样。同样是签订业务合同,欧美人更重视的是契约的法律权利和义务,而中国人更重视的是签约意味着成为“一家人”。比较管理学要考究的,就是这种企业运作的内在机理。

〔参考文献〕

[1]威廉·大内. Z理论[M].朱雁冰译.北京:机械工业出版社,2007;孙耀君译.北京:中国社会科学出版社,1984

[2]鲁思·本尼迪克特.菊与刀:日本文化的类型[M].吕万和译.北京:商务印书馆,1990

[3]吕有晨.日本企业集团的演进与创新[J].现代日本经济,2003(01)

[4]麦格雷戈.企业的人性面[M].韩卉译.北京:中国人民大学出版社,2008

[5]大前研一.企业参谋[M].裴立杰译.北京:中信出版社,2007

[6]胡中生.古徽州活跃的民间金融组织——钱会[J].中国金融,2008(05)

[7]司马英华.风雨孙大午[M].北京:中国发展出版社,2007

[8]阿吉里斯.组织学习(第二版)[M].张莉,李萍译.北京:中国人民大学出版社,2004

[9]帕特南.使民主运转起来[M].王列,赖海榕译.南昌:江西人民出版社,2001

[10]卡斯特,罗森茨韦克.组织与管理——系统方法与权变方法[M].北京:中国社会科学出版社,1985

[11]闫进宏.比较管理和跨文化管理研究方法述要[J].学术研究,2008(05)

[12]严汇.企业文化研究路径的新探讨——《Z理论》方法论的应用[M].山东行政学院山东省经济管理干部学院学报,2006(04)

[13]高继军. Z理论对我国管理实践的启示[J].管理现代化,1997(2)

An Analysis of“Theory Z”:A Classic Book Searching for the Blend of the Management Model between America and Japan

LIU Wen-rui

(School of Public Management at Northwest University,Xi’an,710127,China)

Abstract:William Ouchi,who carried out comparative study of the Japan -American management,advanced Theory Z. He summed up Japanese management as lifetime employment system,long term evaluation and promotion system,non-professional career ladder model and so on. Comparing with American management,he generalized Theory Z which was similar to the Japanese management. But Theory Z came from the America not Japan,the lifetime employment system in Japan was based on the condition of enterprise class system,and theory Z was different from theory contingency. Compared with the Japanese scholar Kenichi Ohmae who emphasized the practice,while,William Ouchi focused on the theory construction. It was also different from Douglas McGregor who emphasized human,while,William Ouchi focused on the clan organization. China does not have a fertile condition for transplanting the Japanese management style,yet the theory Z can improve the theory construction in Chinese management field. The nature of comparative management is speculative rather than practical.

Key Words:Theory Z;J-organization;A-organization;Comparative Management

【注释】

[1]关于企业的弄虚作假问题,原因十分复杂。威廉·大内认为,终身雇用导致的评价长期化和透明化,可以抑制作假。当然,制止弄虚作假有多种方式,即便在终身雇用制下,还需要相应的控制手段,甚至与办公室布局有关,威廉·大内自己就专门介绍了日本办公室布局会产生“谁干什么都逃不过其他人的眼睛”、“任何欺骗的企图都是不成功的”等效果。不过,企业治理结构在防范弄虚作假上有另外的机制,这不属于本文讨论的范围。本文只是指出,长期透明的评估对作假的制约机制在成本上明显优于外在的法规监控机制。但如果缺乏强有力的伦理支撑和约束,这种机制则有可能增加法人弄虚作假的可能。

[2]这种会或者称之为抬会、钱会、轮会等,在中国历史上从宋代就开始出现了,中国学界有专门研究,尤其是史学界和法学界有深入爬梳。比较通俗的介绍,可参见相关的金融史话著述(胡中生,2008)。这种传统融资方式与现代资本运作的关系,以及传统融资方式能不能转变为现代小额资金的信任体制,值得学界深入研究。尤其是现行法律制度同传统融资习惯不相容的情况下,研究更具意义。著名的河北徐水农民企业家孙大午“非法集资案”,就是这样一个典型案例。而孙大午的大午公司,恰恰具有浓厚的传统色彩(司马英华,2007)。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。